从无地方出发的地方From Placelessness to Placeness

摘要:本文论述了在一个百年未遇的变革时代,中国建筑师在中国史无前例的建设机遇面前,还鲜有创造新型建筑类型学的表现。针对这种原型焦虑,作者又看到了像深圳这样的城市,由于它走在改革开放之先,有可能创造一些特殊的政策和社会意识机遇,使一些普通的建筑类型学能够发挥出特殊的效应。在这种政策与原型升级之间寻找合适的适配性,也会部分地减轻建筑师的原型焦虑。作者以“温室+”的理念形成可应用为例,证明了深圳的特殊社会环境能够升级那些普适的、无地方的模式,让它们在这里获得一次地方化的基因突变,并传播到其它地方。

关键词:原型;類型学;地方;无地方;温室+;

Abstract: This article discusses that in an era of change that has not been seen in a century, Chinese architects have rarely created new architectural typologies in the face of unprecedented construction opportunities. In response to this archetypal anxiety, the author also sees that cities like Shenzhen, because they are on the frontline of the reform and opening up, may create some special policy and social awareness opportunities, so that some ordinary building typologies can exert special effects . Finding the right fit between this policy and prototype upgrades will also partially alleviate architects prototype anxiety. The author uses the "Greenhouse+" concept as an example to prove that Shenzhen's special social environment can upgrade those universal, placeless models, allowing them to obtain a localized genetic mutation here and spread to other places.

Keywords: Archetype; Typology; Placeness; Placelessness; Greenhouse+;

1.原型:一种焦虑

深圳很多年前,我写过一篇评论OMA/库哈斯西雅图图书馆设计的文章,开篇是这样的:

“作为一个想创新的设计师,最大的焦虑是原型,即无论怎样自以为是的原创,都有可能源于一个早已被人咀嚼过的原本。其实,对原型的存在不必唏嘘,能认识到原型的存在已是一种造化了。康曾把原型称为‘形式,而所有成为‘设计的努力,只是对‘形式的发现,而不是发明。这种把原型的宗教化认知,也道出了原型在建筑学中的意义和位置。革命的建筑师最有价值的一面是缔造了新的原型。”1

这句写于15年前的话,至今读来仍心有戚戚焉。作为实践建筑师,用这句话来复盘自己的设计时,会有更深刻的体会。在一个内卷时代,谁不想创新,但谁又能真正创新?当我们被自媒体上堆积如山的案例搞得审美疲劳,或者被廉价的点赞搞得不知所以时,冷眼旁观浮世虚荣,再潜心去寻觅真正对得起“建筑学”这块招牌的专业追求,或奢望名垂青史的专业贡献,似乎在有限的职业生涯和机会中,即便没创造出原型,能够让创作聚焦在少数的原型,就已经是在走一条有价值和有回报的道路了。

越是在内卷的时代,这种对原型的焦虑就越有存在的合理性。塔夫里(Menfredo Tafuri)说过:“资产阶级艺术主要的紧急伦理任务之一就是通过解读和消化焦虑产生的起因来化解焦虑。”2在我写过的不少批判中国当下建筑学文章中,总是要提出这样的焦虑:中国近30年的城市化造就了世界建设史上的奇迹,中国本土建筑师也设计出相当数量的高品质作品,但为什么这些作品还是很难登录世界建筑史中最有开创性范式的榜单?究其原因,一方面是尚缺制造原型的自觉意识,另一方面是缺乏不负时代机遇中去创造原型的自主意识。

原型并不神秘,甚至是建筑学中很小儿科的知识,西方建筑学作为一门独立的学科伊始,原型就已被教科书化。在上世纪后期,当建筑的形式及其意义问题被现代主义简单化的功能教条压抑得太久后,原型概念又被重新提起,最时尚的建筑理论和实践态度都不是向前看,而是向后看,形式制造挣脱不开原型的佛掌,成了在诡异歌剧院后台上空的魅影。阿尔干(Giulio Carlo Argan)发表于1962“关于建筑类型学”3一文是较早的一篇醒世恒言:“建筑类型学和图像学之间有一个明显的类比:类型学可能不是创作过程的决定性因素,但它总是很明显,就像图像学在具象艺术中一样,尽管它的存在并不总是显而易见的。”他重新搬出18世纪德·昆西的教诲:“类型一词与其说是一个要复制或完美模仿的事物的形象,不如说是一种元素的概念,这种元素本身必须作为模型的规则。从艺术实操来看,模型是必须重复的对象;相反,类型是一种对象,根据它人们可以构思出彼此完全不相似的作品。模型中的每件事都很精确;在类型上每件事或多或少都是模糊的。因此,我们看到,对类型的模仿不涉及任何情感或精神无法认同的东西。”由此,阿尔干有推演出自己的“根形式”(root form)概念,把过分单薄的“形式”(form)函数化为“形构”(configuration),包括完整形构(complete configuration)、主要结构元素(major structural element)和装饰元素(decorative element)三个层级化的由里及表的组成部分,逃脱不了西方思想史上自柏拉图以来的本质-现象二元论的思想。透过现象看本质需要用思想来观照透视(perspective)。对于一般人而言,能够意识到“主要结构元素”已经很不容易,之如我们听肖邦的音乐,很容易沉醉于装饰音,对于整个结构只有直觉的印象,如果能一步抓住其主旋律,悟出“完整形构”,则需要动很大的脑筋。

继阿尔干之后,莫尼尔(Rafael Moneo)、科尔孔(Alan Colquhoun)、维德勒(Anthony Vidler)等人对类型学的阐述,使原型-类型-类型学在建筑学的教育、实践、写作中成了范式。但当范式成为老生常谈时,容易让人忽略在近半个世纪前掀起的原型讨论、尤其使原型作为一个有时间、方向的矢量去讨论,其意义及局限性在何处?当罗西(Aldo Rossi)等一代向后看的新理性主义者已成为过去时,学术界和实践界也把关于原型的讨论淡忘了。二十世纪末迎来了一个向前看的时代。

向前看就不需要对原型的追求了吗?这需要把原型问题放在更大的环境上去看。这让我觉得有必要用亚历山大(Christopher Alexander)的概念来重新审视原型概念。

亚历山大早期命题是研究设计形式(form)及其所属的环境条件(context)的适配性(fit)。如果说环境是问题的提出者,形式是问题的应答者,二者之间的适配性反映了在设计史的不同阶段如何处理环境与形式之间因果关系的本体论与方法论。在技术发展缓慢、速度近乎自然进化的时代,建筑形式是传统习惯的沉淀,以及约定方式的拷贝,并不要求新设计有所突破和创新,只要遵循已经固化的模式,设计与环境就有高度的适配性。亚历山大定义这个阶段为“不自觉的过程”(unselfconscious' process of design),设计与环境可以在“真实的世界”(actual world)里直接对话。但设计史进入现代阶段后,形式和环境的适配性失去了这种不加思考的直接性,它们之间没有唯一的对应关系,而要各自转入思维层面(mental world),通过法则来沟通。这是一个不直接的“自觉的过程”(selfconscious' process of design),真实世界物与像之间的映射没有依赖性,需要通过抽象的思维层面操作。例如,在“不自觉的过程”时代,中国传统建筑只需要应用五种不同的屋顶,不仅能够庇护大千世界万般实用需求,而且还能表述出符合礼仪纲常的文化需求。但现代建筑赋予形式以自由,要想完成这样既有实用性、又有思想性的任务,则必须借助大量的语言、图示这样解释思想的工具,才有可能使一个设计方案获得沟通。

这样的模式必然会导致偶然性、不确定性和主观性,使设计非理性化,这就需要“程序化过程”(the program of design)的介入。如果存在一个理性、甚至科学的程序黑箱,环境能够被定义为更精准和贴切的输入条件,而这些信息能通过一个几乎可以被数学公式计算的程序,进而物化到真实世界,那么从现实世界而来的环境条件,经由思维图像的处理,变成形式条理化图像,再把这一数据让形式处理的模块进行认领,处理成思维层面上能够明晰的图示,最终还原成回答真实世界问题的形式。这样理想的程式,既不排斥创造力,又不陷入主观性。在亚历山大早期的思想中,力图引用数论里的集合概念,用子集的方法进入这个程序化的分析阶段,再上升到综合阶段,用数学模拟模型产生接近自然的结果,并通过形式化的图形学来纠偏,希冀产生良好的环境与形式之间的适配。4

虽然在确定实际的形式特征时,数学可能只是一个很有限的工具,但在处理概念化的秩序、模式之类的问题时,它就会显示出作为研究工具的强大作用。这是在1960、70年代乌托邦时代一种乐观的科学信仰。亚历山大在中期的研究中,没有在这种数学化思想中作茧自缚,而是把这种数学化理想上升到他的“模式语言”——我们脑中的模式或多或少反映了我们对这个世界的印象,这些模式抽象地描述了一套形态规则,我们想用这样的规则来总结现实世界中的规律。《一种模式语言》一书集合了253种模式,这些模式是在漫长的人类生活史上积淀下来的,环境与形式之间约定俗成的关系。每个模式都在它的局域网中居于中心地位,该模式又会与其它某些模式相连,从而形成一整片网络。模式语言正是由不同模式之间的连接网创建,在该网络中,模式之间的链接几乎与模式本身一样,也成了语言的一部分。5

亚历山大也把他的模式语言应用到具体的设计之中,虽然从设计的艺术性上看还强差人意,但或多或少也算是一种类型学意义上的操作。他与欧洲新理性主义建筑师唯一的不同可能在于,罗西等人对类型的执念有一点柏拉图式的自上而下,而亚历山大的模式语言源于生活的自下而上。然而在亚历山大后期的思想中,自下而上又与自上而下金风玉露般地相逢了,其结晶凝聚在四卷本的《秩序的本质》,用15种完型的图示把形式與环境的适配推向形式美的极点。从这个意义上看,原型理论的宿命其实是一种终极美学,即人类对环境和形式之间最优适配性的焦虑。

2.从无地方出发

都市实践(URBANUS)的出发原点在深圳。因此深圳既是24年前都市实践事务所起步的原点,也是45年前中国改革开放的原点。无论是国家,还是小家,在原点上的最大焦虑是未来行动所依据的原型是什么。

对于24年前刚刚进入WTO的中国而言,市场对我们这些当时被认作“神兽”的海归最大期盼是能够搬回一套西方的类型学,用来快速地解决中国高速度发展问题。这种思维方式非常类似于诞生于一线城市的发展商要向三、四线城市扩张时,限于人才资源的瓶颈,不得不进行标准化和程式化研发,甚至把原型固化为模型,把模式定格为形式,套用在欠发达地区的扩大再生产中。而这些超前的模型又能帮助欠发达地区实现跨越式的发展。

然而都市实践的逻辑并不是这样,我们仅仅把自己在海外的经验作为视野和技术的积累,而不是得到了救世良方,我们清醒地认识到当今在亚洲发生的全球化和城市化是史无前例的,从环境-形式适配角度上看,任何已有的原型还不足以构成对新问题的成熟解决方案。因此,我们不是要去否定原型,而是要去创造原型。

这种原型渴望(或者说焦虑)的根本原因还是在于我们对在新时代下能不能产生新建筑的焦虑。这种焦虑感使事务所早期生产出一批至今看仍有活力和意义的作品。例如深圳规划大厦,它是在行政审批流程转变成公开透明的社会背景下产生的。这个项目的介绍是这样写的:

“作为改革开放的先行者,深圳市规划局率先推行了窗口式办公方式,这也宣告了它的建筑载体应具有非衙门化的形象。这种要求直接促成了开放、透明、谦虚的政府办公概念:设计强调建筑与地面没有高差的衔接,使进入建筑成为一种没有门槛的行为;设计强调透明性,使政府建筑不令人畏惧;设计强调简洁、含蓄、尊重地段、不张扬的造型体量,既透出冷静谦虚的建筑仪态,又不失政府办公建筑的庄重、威严。在湿热气候地区,建筑内部的公共空间是城市空间的延续。近代城市发展中最具有破坏性的因素是机构化,即属于个体或小团体的机构性建筑成为城市公共建筑的主体,却不公开其内部空间,无法被全体市民所享受,人们再也看不到像佛伦罗萨大教堂那样拥有市民共同价值的建筑,那种能够把所有塔斯干人都庇护住的建筑。不同于肢解城市的机构化做法,该政府办公建筑的大厅里是呈现的是一种和平、自然、开放的场景,市民们都能自由来到这里办文和获取信息。而一种被动式通风的设计既调和了使用玻璃幕墙所带来的能耗问题,又使得厅堂空间宜人可用,起到促进人员交流作用。深圳市规划局办公楼的设计,既是将政府办公项目平民化的一种开创性的尝试,也是用高质量和高完成度的设计来塑造新型政府形象的一种实验性的探索,在当前普遍的政府办公建筑追求浮夸自大的社会风气下,这个设计具有一定的时代意义。”6 (图1)

对于一个完全是通过政治理念诱发出的设计创意而言,这样的项目介绍值得全文抄录,因为这种创作的格局在今天标准的项目介绍格式中以很少见。这样的一座玻璃幕墙建筑,在当时的政府建筑类型中,只可能发生在深圳这样的地方,因为也只有深圳的官员敢于拍板接受这样的方案。对于一个似乎是一夜之间生成的城市而言,表面上看深圳没有任何地方建筑的根基,因为摩天大楼不可能以岭南民居为摹本,也犯不着拿地方建筑的一些元素来穿靴戴帽。但从更深的环境层面上看,它所拥有的开放性资源,是有条件塑造出新的地域化形式语言,以适配全新的社会环境。

深圳规划大厦设计的成功,代表了对用新设计来适配新环境的笃信。之如库哈斯在研究珠三角时所看到,“珠三角随着一颗彗星的突现,以及当前‘未知之云所产生的环绕珠三角的存在及表现的神秘外罩,都在证明存在着平行的宇宙,这种存在完全矛盾于全球化等于全球知识的假设”。7时代条件给我们创造新类型的条件,不去积极地应用是个世纪损失。而事实证明,中国建筑师更有条件用好。这也许就是可以从无地方出发的一种文化自信。

3.从无地方再出发

库哈斯所谓的“通属城市”就是雷尔夫(Edward Relph)的“无地方”:“一种没有明确目的地或方向的状态,它通常与不确定、孤独和无助感联系在一起。无地方常常出现在全球化和城市化的背景下,人们由于各种原因 (如失业、离婚、退休等) 而失去了自己的地方性身份认同,这也可能导致人们感到孤独和无助。”8

深圳就是这样的一种无地方。资金、产业和人口的自由流动带来了一切坚固的东西都烟消云散,而这种坚固正是雷尔夫定义的地方特色:

“地方”指的是一种特定的社会和文化特征,它们与一个地方紧密相连。这个地方可以是一个城市、一个社区、一个村庄或一个岛屿等等。“地方”通常与特定的文化、历史、传统和身份认同联系在一起。“地方”是人类社会中非常重要的一部分,它可以帮助我们理解个人和社会的身份认同和归属感。

从这个认知出发,在一个“无地方”城市,它的建筑是普适的,理论上是不可能有“地方性”的。但事实上并非如此。因为有些建筑,更准确地说,有些建筑的类型,只有在深圳这样的精神、政策、投资的土壤中才能生长。因此,作为“无地方”的深圳,一方面在海量地应用最有范式的建筑类型学进行城市建筑的生产和再生产,造就了最大的千城一面的现象;另一方面又在自身的社会土壤上从这些“无地方”的类型中迭代出新的变种,生成更有地方特色的类型。这些类型很难说是建筑学上的突破,但它们突破了以往限制建筑学发展的社会条件。例如前文提及的深圳规划大厦,在建筑学上只能算是一个敢于采用新技术和工艺的设计,并没有革命性的创新,但它改革了传统衙门建筑形式,而这种革命的最早发生地只有深圳。因此,它借助“无地方”的玻璃盒子建筑类型,实现了一种地方化的类型。

随着深圳政治、经济和文化的发展,这种从“无地方”到“地方”的迭代速度更快。虽然在建筑学向度上并不值得大书特书,但在社会学向度上还是值得记载。随着2008年《南方都市报》发起的首届建筑传媒奖评选活动,“公民建筑”成为大众化的建筑术语,也是从“无地方”向“地方”转化的一个重要的关键词。

2015年,坪山文化聚落的设计是物化这个关键词的一个关键性建筑事件。2012年底发布的设计竞赛任务书明确提出了“公民建筑”建筑的理念。主導这个标书制订的深圳规土局周红玫在一篇文章中总结道:“基于对当时全国流行的城市地标型巨构式公共文化建筑现状的反思和批判立场,笔者力图把高高在上的‘文化综合体拉回到市井舞台的‘聚落式开放街区。”9这个定位引出了整个项目的公共价值导向:“招标公告和任务书等文件里,描绘了很多颇具乌托邦色彩的公共空间与人文生活愿景。比如,将项目名由‘坪山文化综合体改为‘坪山文化聚落,潜台词是解构‘综合体,将单体建筑整合为‘聚落,积极融入城市和社区肌理的空间策略导向。总之,从顶层任务书策划开始,就传递出清晰的文化理念、价值取向——期待建筑师以‘文化聚落为导向开展设计,共同营造复合多样的街区网络,期望文化聚落的弹性、生长性以及街区界面都更为复合多样,让文化机构重新链接城市日常生活。

都市实践、直向建筑、开放建筑三家设计事务所和施工图配合设计院欧博设计组成设计联合体,分别承担文化聚落中的图书会议中心、展览文化中心和表演艺术中心的设计。最初的中标方案把文化聚落主要的功能位于浮在空中的连续中间层;下层是7天+24小时向社区打开的公共空间和配套设施;顶层在每一个主题段落都有一个可识别的造型。这种姿态从三个角度批判了当前文化中心流行的范式:第一,去高高在上化,让建筑没有心理门槛;第二,去不务实化,让功能好用;第三,去过度地标化,让造型得体。这个设计获得了评委的一致认同,认为它“体现了建筑的公民性、开放性和地域性,回应了‘走向公民建筑的命题。方案在当代艺术和建筑空间表达上做得很好,既体现了建筑的地域文化特点,又通过现代建筑语言予以诠释,这种多元文化代表了深圳这座城市的文化特性。”10 (图2,3,4)

不幸的是,这个非常创新的投标方案在深化过程中没有得到建设方的认同,连成一体的三个部分还是被肢解为独立的段落,且不得不服从于常规的建筑范式。在不断更改设计的纠结与纠缠中,我们反而坚定了“公民建筑”的初心,力图用更通俗的语言来表达原来那种乌托邦式的理念,让群众更容易接受这个建筑。

这种俗常的语言之一就是要做个标识性的塔。整个文化聚落长约600米,一般文化设施最好不要超过三层,这就会使立面在比例上不好看。我们投标方案做成一个连续的浮板,某种意义上也是把最不利的因素转换成设计亮点。然而被截成三个段落后,这种逻辑不成立,必须有一个标志性的“塔”在整个水平的聚落中“挺身而出”,形成比较良好的构图平衡。(图5) 这就是图书馆“扭扭楼”的来历,因为在所有功能中只有图书馆可以勉强做成一个塔楼。(图6)

打破传统的水平布局,在垂直方向上堆栈阅览室,其实是个有效的图书馆布局方式,因为功能上阅览室总会分为低幼、少年、社科、科技等不同的类别,利用垂直交通到达目的地,甚至会比水平穿越更直接些。它的缺点是图书馆开闭馆时会产生瞬间人流聚集,需要在垂直交通上有延时空间,减缓人流运动速度,最好的办法是利用自动扶梯而不是电梯。但自动扶梯需要匹配大型的空间,这点在图书馆有限的面积内如何实现?我们想到公立图书馆在功能模块上必须配置报刊阅览室,这类过时的纸媒会占用很多空间。于是就把期刊阅览室放大,变成放在一般阅览室西侧的一个两层高的空中花园。这样有了能容纳一部自动扶梯空间,又使孤立在高空的阅览室也可以获得平地上院子的体验,让读者在长时间阅读之中有一个起身透气的间歇。这里除了又一些绿植外,还有垂直绿化,俨然已经是一个空中花园的类型学。略有遗憾的是它的面积不大。(图7,8,9)

在图书会议中心还有个包含书城、影院和会议中心的综合体,它的外形只不过是个盒子,但内部则包含了一个7天/24小时开放的中庭。深圳的气候更需要灰空间,书城超大的体量无法用任务书中有限的面积来填满,这样的灰空间正好补了缺。它的开放性使文化聚落这个庞然大物没有形成阻隔西侧居住区和东部公园的障碍,反而成为了公园的纳凉配套和接引居住区人流的大门。有趣的是,由于招商原因,书城和二楼的影院开放滞后了一年多,顶层的会议中心至今没有被使用。但这个中庭从建筑开放起就成为了小区和公园的使用空间。大进深的东西开敞,形成了自然的穿堂风,使内部温度和风速都很适宜人员停留。略有遗憾的是它的进深太大,使种植不易发生。(图10,11)

最理想的模式是“花园+中庭”,虽然这也不是什么创新模式,其属性也非常地“无地方”,但發生在深圳这样特殊地方的特殊项目中,因合适于功能和气候,更适合于降低了公共文化设施的大众心理门槛,有了非常有特色的地方性。这种有意识地从无地方向地方的逆转,也只有在深圳这样的土壤上才能萌芽。

4.从深圳出发

同样是在使用当代建筑通属性语言的条件下,作为无地方的深圳,近些年来诞生了一大批有地方属性的建筑,一看就知道只有在深圳才能有可能发生,这是环境与形式之间类型化适配的一个见证。这种适配的模式语言不单纯是关于建筑的,更是由于政治和文化原因。近二十年来,我负责都市实践的北京事务所,虽然涉及深圳项目屈指可数,但是促使了我把在深圳的政治、经济和文化土壤上滋生的思想拿到外地去发展,因为那些地区的开放度远远落后于深圳,更有推广“深圳模式”的必要。

在坪山图书馆萌芽的“花园+中庭”的类型概念,在北方地区因为漫长的冬季,更有使用价值。相比于南方,北方地区公共空间的活跃度也不高,绿植介入所带来的生机,更有利于塑造合宜的人际交往的环境,这一点可能是我们更想追求的:追求一种能够建立新型人际关系抓手的空间类型学,用植物带来社会的建设。这个理念的底层逻辑是改变过去单纯地将建筑设计作为一种生产的手段,而将之作为一种再生产的手段,再生产出新型的社群关系。

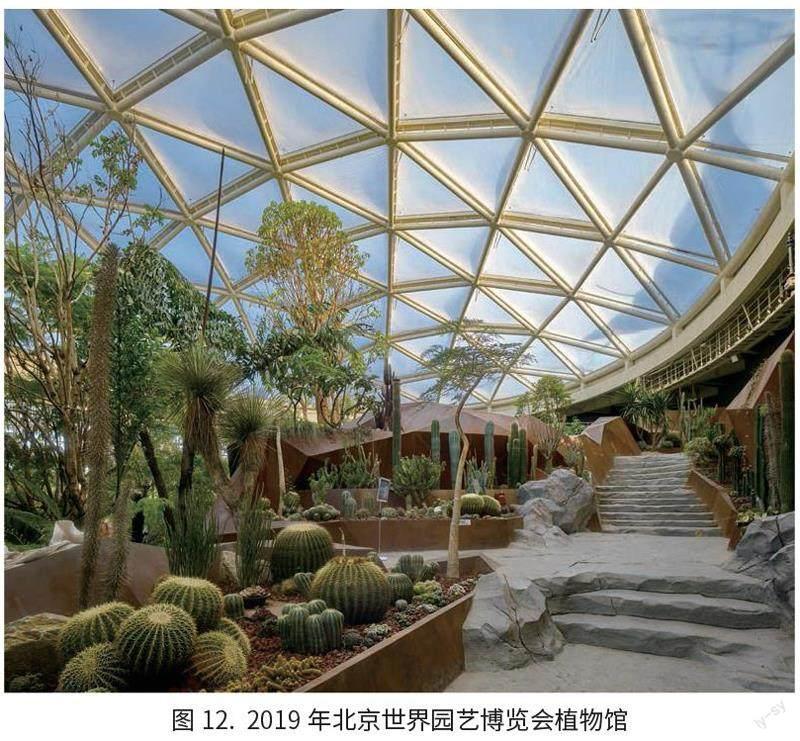

正如马克思所言:“物质的世界需要物质的力量来摧毁”,这个类型学的实现需要技术支持。因为设计了2019年北京世界园艺博览会植物馆,在技术层面上我们获取了坚实的室内植物种植与生长的技术与资源。(图12,13)这个场馆最大的遗憾是它位于偏僻的延庆,如果处于城市环境中,则完全能够成为市民日常生活的标配,同时也能激活很多业态。疫情期间,人们一方面向往自然,另一方面更向往社群生活,这两者的结合就是“花园+中庭”类型学。

于是我们提出了更明确的“温室+”类型学概念:无论项目大小,都说服甲方植入一个绿化的室内空间,创造人见人爱的绿色空间来培育无限创意的新型业态,培育积极交往的熟人社区。在这里,“+”的本质是在新型的空间载体中,以绿化为媒介,让建筑的运营与维护可持续地新陈代谢,变成一个有自组织能力的复杂系统。这其实是使人造的建筑回归到自然的本质,而不是贴上自然的标签。

“温室+”类型学也本质上解决了从无地方到地方的转化。今天,那种“不自觉的过程”的环境-形式适配已经不可能,在构成“自觉的过程”的环境-形式适配时,克服创意的盲目性和随机性,不仅仅需要稳定的类型学支撑,还需要这种支撑下面更坚实的批判性思维。

在疫情期间,我们有幸在沈阳实践了两个“温室+”类型学项目:东贸库改造和沈抚新区白沙岛金融小镇商业示范区。

作为共和国第一批仓储物流建筑的代表,东贸库在城市新发展条件下只保留下来7栋,文保制约、规范许可、资金投入等等限定性因素都使活化利用更加艰难。由于是保护建筑,立面改造范围及其有限,这倒使开天窗成了不二的选项。在改造更新的2#与4#库中,我们使用了“温室+”类型学:在每个由三进30米x30米单元构成的库房中,第一个单元都设计成一个别开生面的温室。(图14) 2#库是图书馆,它的第一进空间是以植物迷宫为主题的儿童阅读花园(图15,16);4#库是地产商华润置地的营销中心,它的第一进空间是以伊甸园为名的洽谈区。这两个主题与老仓库的木屋架的组合,营造出浓郁的出于日常生活、又高于日常生活的社区公共空间氛围,而这种氛围正是我们“有意识的”适配(图17,18)。这个项目所在的大东区是沈阳的老旧工业区,新型城市化只能寻找老工厂和仓库用地,周边是大量的无法动迁、难以升级的老旧住区。它们公共配套数量少,品质低,质量差。虽然政府还会不断地投资于公共空间和设施的改善,但很难增补跟当代社会发展比较匹配的公共场所。这也造成了在老旧工业区里的居民不但缺乏幸福感和获得感,也缺乏社会身份的自我认定。应用“温室+”类型学的核心理念是实现城市公共空间平权的机会,通过老仓库这样比较质朴的工业遗产形象和室内绿化这样比较亲民的氛围,来满足社会不同群落的身份认同。比如老年人可能会有点乡愁,年轻人会觉得比较入流,低收入者也不会觉得门槛高,高收入者也觉得挺体面。设计的底层逻辑是用一种新的文化景观来弱化客观上存在的社会身份固有的差异,形成一种和谐社会的想象共同体,以实现“空间正义”的顶层逻辑。(图19,20)

白沙岛金融小镇是位于沈阳和抚顺之间沈抚新区的一个重要示范性项目,商业展示区是其启动的区域。在新区处于建设开发阶段、没有常驻人口时,启动商业区面临着巨大的引流的压力,必须借助设计的力量来带动运营。“温室+”类型学带来了这种可能:设计的理念是用温室来统合商业空间,带来不一样的商业场景。在北京世园会植物馆设计中,我们已经探索过北方地区温室减少屋面冬天失热的问题,面对这里的严寒冬季,通过植入屋面社区活动空间,加强了屋面保温,同时也提升了固着在消费空间中常驻人口的社区配套水平。这样的空间不仅仅是用来解决商业引流问题,我们还希望它的底层逻辑是用创新型的景观来孵化创意型的业态,以实现空间是生产力的顶层逻辑。

回到地方与无地方话题,虽然现代性制造了无地方化的范式和产品,但它们是有生产地的,例如飞利浦是荷兰的,松下是日本的。越是能催生一种范式,就约有普遍性,或至少它在产地有普遍的应用性。上述两个项目发生在同一个城市也说明了这一点。

5. 从深圳再出发

近年来,无地方的深圳越来越显示出的地方性,表现在它给与设计条件的政策的唯一性或超前性。例如各种容积率的奖励政策带来的新型的建筑形式。在所有这些政策端的供给侧的改革中,深圳规资局周红玫同志推动的在高密度城市中的“新校园运动”,是非常突出的一个设计案例集簇,凸显了一些小小的政策松动所能迸发的强大的设计创意力量。

在这个背景下,我们的“温室+”类型学也回到了深圳。显然,深圳并不需要温室,但它优越的植物生长条件更需要植物教育的空间。我们所改造的九年一贯制同乐学校,可用于发展的空间只有现有的操场和极少的绿地。为实现大量的教学用房的增加,唯一的解是用空间复合的方式,甚至运动场地和教学楼都是交叠的。在这里,中庭是气度宏大的开敞球场,大得连防火分区如何划分都令人头疼,它成了在规规矩矩的环境中最有热度的空间,且更大的热度也许会是在非教学时间,特殊的流线设计可以将之开放给周边社区。教育资源的社会共享也是深圳走在全国前列的一个特色。这种立体的学院空间开发也难免带来绿地的缩减,而解决方式则是靠立体绿化。围绕抬升起来的操场的三面新建筑的立面,又成了立体绿化的载体。无论是在室内还是室外,绿化总是一种合宜的设计手段,因为它不做作,是一种不同价值观和审美观的公分母。这个公分母也同样适用于老教学楼的改造。这是座深圳在千禧年后盖的比较好的学校,在新的建设浪潮下又有可能被改头换面。当我们不得不面临要做一点更新的工作时,让植物攀爬上旧建筑,让鲜花在这里绽放,显然是一种向旧而新的好策略。思考这个似乎与“温室+”类型学似乎关联很弱的项目,其实还是包含了这个类型学中最本质的东西,即在当下的社会环境中,大空间是否能够成为最大多数人的公共设施,之如佛罗伦萨的圣母鲜花大教堂,能够庇护全塔斯干地区的居民。只有这种最公益化的庇护,才可能使地方的场所精神在这里驻留。而鲜花和绿化,则是场所里人见人爱、不可或缺的元素。(图21,22,23)

疫情期间我们接受了一个另类设计的邀请。这是一个顶级地产公司的总部大楼,用地占据了深圳超级总部地块的两个相邻的地块。在这样集中了新兴产业的总部办公区域,必然是在纽约、芝加哥那种历经百年却也颠簸不灭的高密度街区模式的基础之上,再叠加上当代在欧洲、亚洲城市中其它领先办公区中研发出的新型类型学。在群星之中,我们所设计的总部更有超前意识,很早就以西雅圖的亚马逊总部为对标对象,推翻了竞赛方案中一家美国公司获胜的一般化写字楼的模式,请另一家美国公司来设计作为温室的裙房。对于总部大楼而言,并不图面积不大的裙房能够带来的经济效益,而追求在黄金地段上的精神价值,这也是非常值得探讨的一种类型学转化。

疫情发生后,面临着公共卫生管理对于总部办公的挑战。如果在长时间内实施全楼封闭,会对企业带来巨大的损失。同时,管控外部到访人员也是个非常棘手的问题。在处理如何让总部有人性化的迎接内部和外部人员的界面的问题上,用植物馆来做裙房是个上佳的选择。在这方面,本来这家企业已经领先一步,无奈疫情引起的交往不便,又使他们与美国设计师之间无法及时沟通;而美国设计师过分把设计重点放在植物馆建筑造型、而不是植物馆自身设计,又使双方在以植物为本的问题上有了根本分歧。于是都市实践被邀请上场。

显然,这是一个“温室+”类型学应用的机会。在设计了2019年北京会植物馆后,我们在形而上和形而下两个层次上对“温室”有了更深刻的认知。自下而上看,建筑师在低层次上所纠结的无非是建筑能够吸引眼球的地方,并为了制造这个吸引眼球点倾注了绝大部分的设计时间与造价,以至于本末倒置,牺牲了更重要的功能。在世园会上,我们观察到观众更要看的是植物馆展陈而不是植物馆的外立面。因此,如何养活植物、观赏植物是个更大的挑战。因此,“温室+”的基础是在物质和技术层面上做好温室,例如,在这个设计中,日照和风模拟计算决定了室内剖面形式和幕墙设计。而在更哲学层面上,则是如何思考温室本身具有普遍有效性,而不只是一个功能区域,这样才有“+”的能力。

从形而上角度,我们不把自己局限在设计一个附着在总部大楼的植物馆,而是让总部大楼的门厅就是植物馆,员工上下班时都从植物馆进出,让每天都开始和结束于不俗的感受,让新的建筑类型学带来新的工作面貌。同时,这片生境不只是独属于这个企业。借助它拥有两个地块的优势,植物从南塔的室内延生到外立面,通过跨街桥生长到北塔,为整个街区带来一个立体花园。对于深圳这样不缺植物的城市而言,在高密度CBD区要达到理想的种植效果,就需要争取更大的水平和垂直方向的种植面积。实现这点其实非常艰难,因为当需要在立面上设计一个外挂花盆时,往往发现室内边界已经快顶到建筑退线;当需要设计一个外廊上的种植空间时,会发现走道宽度将将满足疏散宽度。同样,想把温室空间和主楼大堂结合,不但会有防火排烟的麻烦,而且节能计算也不好过关。(图24,25,26)

尽管物化一种类型学的思想要经过艰难、甚至令人沮丧的过程,但屡败屡战更促成了信心满满, 因为由于温室的存在,“+”变成了空间活力的引擎,让附着在传统办公裙楼上的那些业态都获得了新的活力,可以有新的创意。从这个意义出发,这个类型学让一切源于温室,又回归于温室,因为温室让建筑从无地方变成了有特征的地方。

6. 结语

回到深圳话题,本文通过梳理作者在深圳设计的几个带“中庭”的建筑,分析了“中庭”这个自1980年代开放以来就开始在国内流行的波特曼式的“共享空间”类型学,如何从一个已经“无地方”的通属概念,转变为有个性的空间原型。这种个性中的“地方”性源于深圳作为一个“地方”给予建筑创作的政治、经济和文化条件,这也是建筑师在其它地方所难以获得的。例如,“温室+”实现的必要条件可能是建立在容积率奖励的政策基础上,这一点不是在所有地方都有可能存在。深圳经验证明政策端的供给侧改革所释放出的巨大力量,会使一个常规的类型学有非寻常的表现,这也帮助中国建筑师减轻了原型焦虑——如果没有能力制造纯粹建筑学意义上的原型,深圳还是有条件升级那些普适的、无地方的模式,让它们在这里获得一次地方化的基因突变,并传播到其它地方。

注释:

1 王辉,解读OMA西雅图图书馆和波尔图音乐厅的原型(J),Domus中文版,2008 05

2 Menfredo Tafuri,Architecture and Utopia: Design and Capitalist Development (M), The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1976, 1

3 Giulio Carlo Argan, ON THE TYPOLOGY OF ARCHITECTURE, 引自:Kate Nesbitt, editor, An Anthology of Architectural Theory 1965-1995(M), Princeton Architectural Press, New York, 1996, 240-247

4 Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form(M), Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1973

5 Christopher Alexander, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (M), Oxford University Press, New York, 1977

6 URBANUS都市實践(M),中国建筑工业出版社,

7 Rem Koolhaas,“Great Leap Forward”(M),pp28, Tachen, 2001

8 爱德华·雷尔夫著 刘苏 相欣奕 译, 地方与无地方(M)商务印书馆, 北京,2021

9 周红玫,以创新的公共设计管理,重塑城市空间与社区肌理,时代建筑(J),2022年第1期

10 见“关于坪山新区文化综合体建筑设计国际招标方案评审会的会议纪要”,2013年4月26日