基于“学生” 立足“长远”

——谈大概念视角下的“厘米和米”单元教学

江苏省无锡市新吴区梅里实验小学 王志兰

时代的发展引发教育的不断变革,培养适应未来社会和个人发展的核心素养逐渐成为教育的核心内容。素养是什么?应该就是在未来的现实世界里,能够灵活地运用学到的知识去创造性地解决实际问题。数学核心素养指“会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界”。当然,每位教师应该用大概念或大观念的眼光看待学科教学。

下面,笔者以苏教版数学二年级上册“厘米和米”单元为例,分享研究历程和收获。

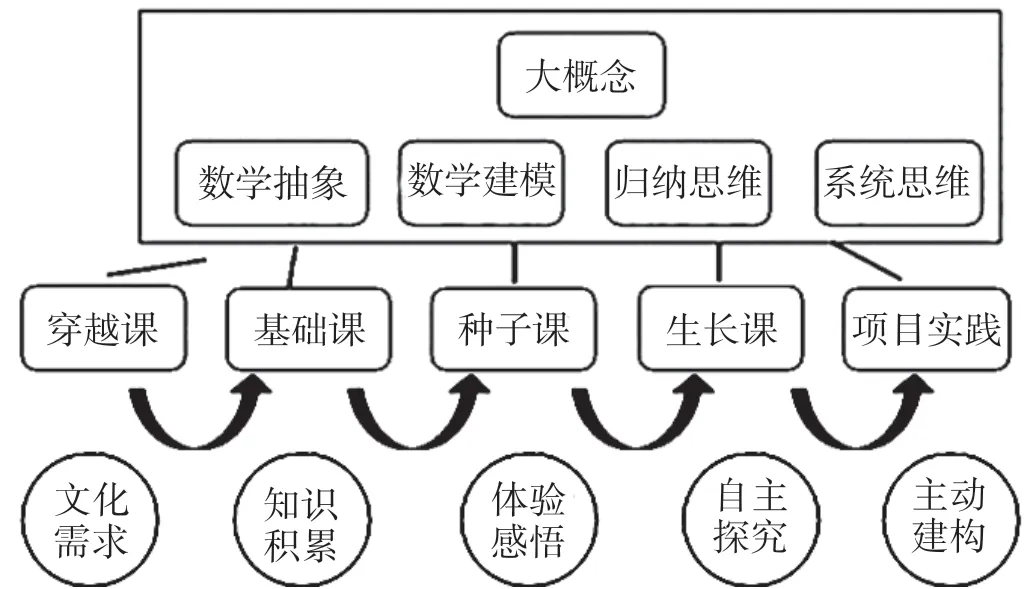

一、基于大概念的单元内容统整

我们常听到一句话“不要教教材,而要用教材教”,意思是不要只教教材上已经形成的结论,而是要透过这个结论寻觅获得它的历程,带领学生经历探究过程,也就是用专家的思维来学习。大概念反映的就是专家思维的概念、观念,它具有生活价值,能从学校教育迁移到现实世界。基于大概念的引领,笔者将度量单位的教学分成了五种不同类型的课,见图1。

图1

“穿越课”作为单元教学的起始课,肩负着唤醒学生学习经验、激发学生学习兴趣和需求的任务。“穿越”指穿越古今,将数学史引入课堂,在寻觅知识的本源的同时, 感受数学文化的无穷魅力;“穿越” 也指打破学科间的壁垒,感受学科并非孤立地存在,而是互通互融的。

“基础课”是指建立基础概念的课,聚焦单元核心概念,厘清基础概念。比如,线段是建立长度和长度单位的基础,也是学习测量的必要前提。

“种子课”是单元教学或者类似主题式学习中,具有种子力量的课。在课中,将课的内容结构化,指导学生学习的方式方法,融入基本的数学思想,可促进学生后续学习的迁移与生长。比如,在“认识厘米”一课中,学生第一次学习度量单位,这节课既是本单元的“种子课”,又是之后学习其他度量单位的“种子课”。

“生长课”一般为单元的主要概念的后续概念,借助“种子课”种下的结构、方法、思想和活动经验,促使学生主动探究、理解新概念,丰富知识结构。比如,“米的认识”的教学可以采用自主探究模式进行,让学生在活动中积累经验,促进关键能力和必备品格的提升。

“项目实践”指由生活中的真实问题引发,以实际问题为中心组建项目,引导学生展开实践活动。在新的情境中,学生迁移已有知识经验,将学校知识与现实生活联结,主动建构知识,获得具有创造力的、与人关联的、参与合作的能力,从而形成核心素养。

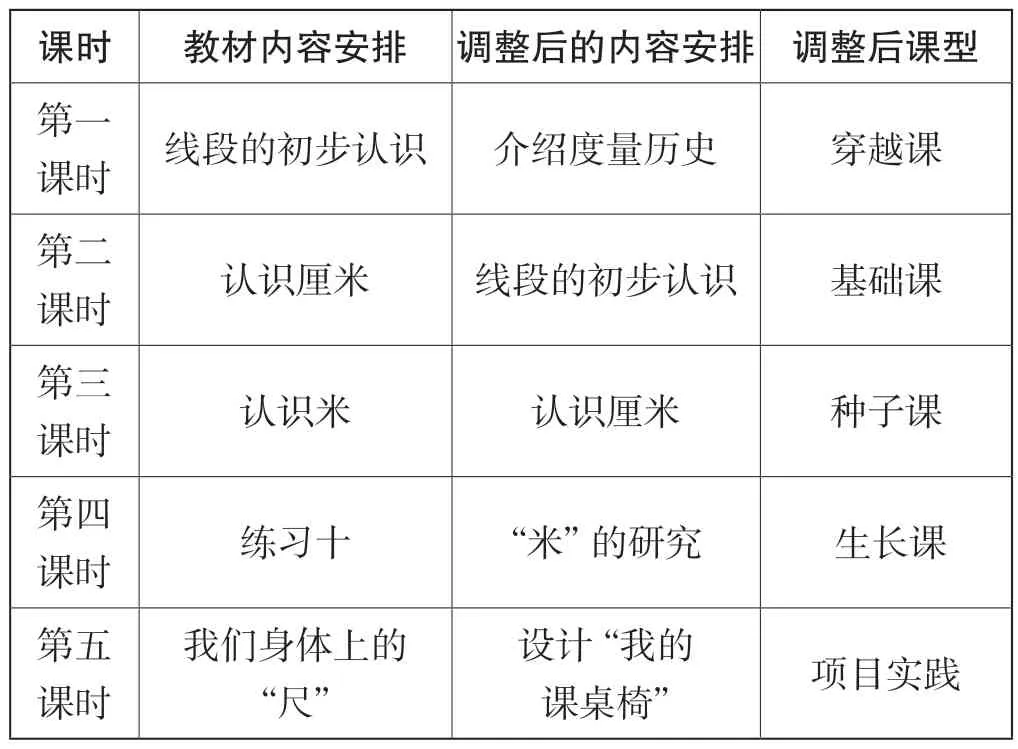

笔者以“厘米和米”单元为例,将学习内容进行统整和重构,见表1。

表1 “厘米和米”单元学习内容统整

二、基于大概念的单元教学实践

用整体的眼光来看待单元学习、课时学习,才能逐步接近真理。就“厘米和米”单元而言,笔者认为,应以数学抽象、数学建模、归纳思维、系统思维这些大概念来引领这一单元的教学,在整个教学过程中,始终渗透“会用数学的眼光观察现实世界、会用数学的思维思考现实世界、会用数学的语言表达现实世界”的素养目标。

(一)在了解度量历史中,感知文化精神

数学知识概念的建立其实经历了数百年甚至上千年,可是在课堂中,教师经常没有迂回、毫无悬念地直奔主题,而其中省略的时间和过程,恰恰是学生积累探究经验、获得关键能力和创新品质的重要历程。

“度”即度量。度量的历史缓缓展现在学生面前:三千多年前出现了最初的度量工具——古埃及人使用的腕尺,埃及的胡夫金字塔就以胡夫国王钦定腕尺作为标准修建,高达300腕尺。我国古代大禹治水时以身为尺,罗马帝国扎里曼大帝以脚长为尺,唐太宗以步为尺,等等。漫长又浩瀚的度量历史,贯通古今中外,使抽象冰冷的数学知识也变得有了温度。同时,丰富的历史,人类的智慧、品格和精神,激发了学生不断探索的兴趣。

学生运用归纳思维发现,古代都是以“身体尺”作为度量的标准,我们身上也有“身体尺”,当身边没有度量工具时,就可以用“身体尺”来估测身边的物体,简单又方便。

教师在介绍“身体尺”时,适时关联词句“一步之遥”“不积跬步,无以至千里”,打通学科界限,将数学概念与语词积累、人文教育结合起来,将数学概念与传统文化紧密结合。如此,学生感到数学知识不仅有丰富的历史,还有丰富的内涵。抽象的数学知识不仅有了温度,还有了厚度。

在了解数学史以及用“身体尺”估测时,学生提出疑问:“金字塔有300腕尺那么高,他们是怎么量的?”“以步为尺会不会因为每一步走得不一样而有误差呢?”“统一度量标准”的需求在这样的过程中慢慢显现出来。

(二)在驱动问题情境中,引发探究兴趣

深度学习是由情境中的问题驱动,在与世界和他人的“对话”中进行自我重塑,运用迁移到新的问题情境中解决新问题、积累经验的循环往复的过程。驱动问题一定是与学生世界紧密相连、能引发学生探究兴趣的。

比如,在“认识厘米”一课,笔者用一个实际问题“学校要购置一批课桌,大小和我们用的一样,课桌做多长呢?”引发学生思考。根据“身体尺”估测的结果,因为每个人的“身体尺”不同,课桌长大约“3拃长”“4拃长”,没有准确长度,于是产生了度量工具的需求。“尺子是怎么确定长度的?具体该怎么测量?” 疑问引发探究兴趣。学生观察尺子,发现了长度单位“厘米”、刻度线的设计规律、刻度的标注信息等。初步认识之后,教师以“1厘米有多长?”“所有的1厘米都一样长吗?”“什么物体的长大约是1厘米?”等问题驱动学生逐步抽象“1厘米”的概念,建立“1厘米”的量感模型,归纳出“标准就是所有地方都一样”的结论。教师要引导学生理解标准不仅在度量单位的确立中有重要地位,而且在现实社会中同样有重要地位。接着,教师让学生认识几厘米,建立几厘米的量感,最后用尺实际测量课桌的长度,解决课开始的驱动问题。作为“种子课”,长度单位“厘米”的认识以问题驱动,循着“提出问题—建立1厘米的概念—建立几厘米的概念—解决问题”的结构来学习,引领学生主动探究的同时,也给学生提供了一个度量单位学习研究的范式,让学生积累了研究经验。

(三)在方法经验迁移中,进阶“核心概念”

核心概念是可以把领域或主题内,甚至跨越不同领域、不同主题的更为根本的概念、方法和问题联系起来的具有支配性的概念,是联系紧密知识的一个实用而强大的工具。在结构化内容的学习过程中,学生迁移已有知识、方法和活动经验,通过核心概念建立起知识间的关联,进而促进核心素养的发展。反之,在迁移过程的同时也促进了核心概念的进阶。

如在认识几厘米时,学生由“数都是1的累加”的认数经验迁移,认识几个1厘米累加就是几厘米,最终完成长度单位“厘米”概念的建构。除了用累加的方法,学生还可以借助计算的方法得到,迁移减法模型,完成减法模型“总量去掉部分量”的概念进阶。

认识几十几厘米,不像认识几厘米时只要以“1厘米”作为单位计数即可,可以用“2厘米”“5厘米”“10厘米”等作为计量单位进行测量,推理出长度。“数”领域按群计数的方法自然迁移到长度单位的认识中,同时在推理的过程中也运用了“和”的大概念。

用尺实际测量课桌长度时,教师让学生带着数学的眼光观察被测物体和度量工具,引导学生把课桌的长看作一条线段,将尺子的边与之重合,两条线段对应,重合部分就是课桌的长。“一一对应”的数学思想因为这次迁移从物体的集合范畴进阶到了抽象的图形范畴。

(四)在解决实际问题中,形成“核心素养”

素养的形成由真实问题驱动,学生在新的情境中快速找到自己想要的资源,建立知识间的联系,调动已有的知识经验、能力基础,创造性地解决问题。在新情境中,学生主动迁移并创造性地运用知识,获得生长性经验。

项目研究内容确定:笔者通过前期调查,发现个子矮的学生经常会站着或趴着写字,开始以为是习惯不好,后来发现是因为桌子太高,学生够不着本子,看不清写的字。随后调查高年级的高个子学生发现,他们做作业时,整个头部与桌面几近平行,不仅影响视力,还影响颈椎的正常发育。持续上升的学生近视率看来与课桌也有很大的关联。什么高度的课桌适合二年级的学生呢?由此,笔者开展了“设计‘我的课桌椅’”项目实践活动。

项目研究实施:学生以小组为单位,自己制订研究方案、选择工具、人员分工。首先可以先测量现有课桌椅的高度,然后根据身高来估测适合自己的课桌椅的尺寸。在选择测量工具时,学生经讨论后选择了米尺,原因是课桌高度不超过1米,米尺易固定、方便操作。在活动中,学生不仅熟练了测量方法,还会关注细节减少误差,严谨的科学精神在这样的活动中悄然渗透。在汇报环节,学生尝试将自己的身高和现有的课桌椅高度、设计的课桌椅高度进行比对,用数据说理。在亲历过程中,学生逐渐形成“用数学的语言表达现实世界”的核心素养。

项目研究反思:学生对活动过程进行反思,对小组合作过程中的一些无效和不愉快的经历复盘,积累活动经验。教师随后出示由有关部门经过精准测量得出的数据,明确标准的得来需要数据收集、分析,还需要一些科学的解释等,学生的数据观念、科学思想由此萌芽。观察了标准数据后,学生发现,自己目前用的课桌椅不符合自己的身高,所以想到了要给校长写一封信,说说倡议和诉求。主题是“校长,我想对您说……”的书信撰写学习隆重上场了。信的格式是怎么样的?怎样写既能够清楚地表达自己的看法,又能让学校重视呢?学习就这样自然地生长开来了。

项目研究实践,以大概念引领,跨越了知识界限,跨越了学科界限,跨越了空间界限,打通了学校与世界的联系。

基于大概念的学习,能帮助学生建立自我生长点。学生自己学习的内容远比教师在课堂上讲的要多,学生对其理解得也更深,这些会在他们的未来持续发挥作用。