共同富裕的内涵、测度与时空区域比较

申思敏 王亮

[摘要]党的二十大指出:“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”。理解共同富裕内涵,构建具有中国特色的共同富裕度量方法,测度与比较中国各区域共同富裕建设状况对实现共同富裕这一伟大目标具有重要意义。基于富裕和共享两个维度,结合共同富裕内涵、中国发展国情及区域发展情况,构建了可用于区域比较的共同富裕指数。对中国31个省份2000—2020年共同富裕水平变化从时间和空间两个维度进行分析,使用K-Means聚类等方法进行了区域时空对比。研究表明,2000—2020年中国31个省份整体共同富裕水平实现了较大提升,并且城乡间、区域间的差异在不断缩小,但各省份共同富裕发展速度存在一定差异。同时,制约共同富裕发展进程的原因也发生了深刻变化。根据研究结论,提出了一些为扎实推进共同富裕和区域平衡发展提出了一些举措。

[关键词] 共同富裕内涵;中国式现代化;指数构建;K-Means聚类;区域平衡发展

[中图分类号] F293.3 [文献标识码]A [文章编号]1000-4211(2023)05-0033-19

一、引言

党的二十大指出:“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化”,这是新时代新征程中我党的使命任务,也是不断提升全体人民的生活质量,增进福祉的制度保障。共同富裕,是社会主义的本质要求,是社会主义制度优越性的集中体现,更是人民获得感、幸福感以及安全感的坚实保障。党的十九届五中全会也提出要“坚持共同富裕方向,始终做到发展为了人民,发展成果由人民共享。”在党中央各级各类会议精神中,都能够充分体现公平、共享、共富的共同富裕总体发展理念。如何切实做到发展成果由全民共享,生产资料为全民所有,最终实现共同富裕这一根本目标,这就需要进一步结合我国共同富裕建设情况。

早在2020年,我国已经消除了绝对贫困,实现了全面建成小康社会目标。在此之后,我国的社会保障水平得到了极大提升,人民物质生活水平和精神生活水平也得到很大程度提高,这意味着我国向共同富裕伟大目标实现又迈进了标志性的一步。然而,不可忽视的是,发展不平衡、不充分已成为阻碍人民追求美好生活的重要制约因素,是中国实现共同富裕亟待破解的难题。要在中国实现共同富裕这一伟大目标,就必须要正视不平衡和不充分问题,切实解决发展成果共享、共有问题。

在发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出在2035年要实现:“城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”、“人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”等众多有关共同富裕的远景目标。这充分说明了我国对共同富裕这一伟大目标的重视,同时这些远景目标的提出迫切需要构建一个具有中国特色又能进行横向比较的共同富裕测定指标,帮助我国从客观层面监测共同富裕目标实现进程,发现建设过程中的阻碍和挑战,并且还可以识别建设过程中优秀地区的建设经验,用以推广实施,进一步加快共同富裕建设步伐。

现有研究对于共同富裕程度识别主要是基于收入不平等的分析,主要利用方法是GINI系数、Theil指数和MLD指数研究城乡收入水平不平等。然而,这些研究大多仅仅考察了城乡层面的不平等,而未考虑区域总量上的不平等。同时,还有部分研究构建了如人类发展指数 、美好生活指数等基于全球各个国家层面的发展测度指标,而对国家内部各个区域之间不平等状况测度研究极少。因而,本文参考了万海远和陈基平(2021)在研究全球1990—2020年共同富裕程度及其变化情况中所构建的共同富裕指数思路,结合共同富裕发展内涵,重新构建了符合中国国情的共同富裕指数,测度了中国31个省份在2000—2020年的共同富裕程度,并在此基础上讨论区域差异,探究全局条件下共同富裕的推进机制。

二、文献综述

随着全面建设小康社会伟大目标的完成以及“共同富裕”指导政策方针出台以来,越来越多的学者开始关注共同富裕这一关乎民生福祉的未来奋斗目标。现有对共同富裕研究主要集中于三个方面:其一,关于共同富裕理论内涵以及建设路径研究;其二,是关于共同富裕水平测度研究;其三,是关于共同富裕区域差异情况测度研究。

针对共同富裕理论内涵以及建设路径研究,可以追溯到马克思有关共同富裕的论述,他在论述中主要强调了共同富裕实现的物质基础、制度保障和实现路径三个方面。其中,对于共同富裕的物质基础,他强调,“社会生产力的发展将如此迅速,以致尽管生产将以所有的人富裕为目的”。可以看出,马克思认为,共同富裕建设要以强有力的经济基础作为前提条件。其次,对于共同富裕的制度保障,马克思认为,劳动和生产资料相分离的资本主义私有制度是阻碍资源共享的,是形成两极分化的根本原因,要实现共同富裕,就需要“消灭私有制”,建立社会主义公有制。最后,针对共同富裕的建设路径问题,马克思强调,“通过消除旧的分工,通过产业教育、变换工种、所有人共同享受大家创造出来的福利,通过城乡的融合,使社会全体成员的才能得到全面发展”。也就是说,要通过物质财富的积累,逐步消除旧的分工体系,通过不断融合发展,最终消除两极分化,实现共同富裕。

中国共产党在成立之初就确定了“为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴”的初心和使命。围绕共同富裕这一宏伟目标,从党的第一代领导人毛泽东同志,到第二代的邓小平同志,再到江泽民同志和胡锦涛同志等老一辈领导人,都结合当时的实际情况,审时度势地拓展、丰富和完善了共同富裕的内涵和思想。十八大以来的新时代十年里,习近平总书记“不忘初心、牢记使命”,将共同富裕提升到了前所未有的新高度,并将之付诸于各项活动,让一切工作都赋予了共同富裕的意义,真正做到了一切为了全体人民共同富裕。

毛泽东同志在借鉴马克思共同富裕基本观点基础上结合中国国情,遵循“人人平等、大家富裕”的思想,提出具有中国发展实际的共同富裕实现的前提条件,即消除剥削和阶级压迫。同时,他还进一步强调了共同富裕建设的重要性:“要巩固工农联盟,使农民群众共同富裕起来”。这是中国共产党对共同富裕的第一次探索。邓小平同志则在此基础上提出更加具体的共同富裕实现路径:“我们允许一些地区、一些人先富起来,是为了最终达到共同富裕,所以要防止两极分化。这就叫社会主义”。在这里,小平同志主张应当帮助一部分地区积累共同富裕的财富基础,之后再通过这些地区发挥带动作用最后实现共同富裕,并且在此过程中要充分防范可能产生两极分化问题。小平同志主张并实践的改革开放充分地阐述并证明了,实现生产力的飞速发展是社会主义共同富裕的本质。江泽民同志则进一步拓宽了共同富裕的理论内涵,强调要实现共同富裕必须坚持公有制与非公有制经济共同发展,在强调发展的同时还要兼顾公平问题,以“三个代表”阐明了共產党人的初心使命,丰富了探索中的我国共同富裕思想的内涵。胡锦涛同志进一步丰富了共同富裕的理论内涵,基于科学发展观的理念下,提出实现共同富裕的关键是发展,要坚持以人为本,维护公平、和谐发展、共享发展。

习近平总书记沿着革命前辈们的足迹,不断深入创新,在充分考虑了我国当前国情的基础上,创造性地提出了共同富裕的发展总理念:“必须坚持以人民为中心的发展思想,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕”。同时,针对共同富裕的建设路径,习总书记多次强调:要高度重视民生,解决公共基础设施供给不足、公共服务不均等问题,尤其在“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等方面不断取得新进展,深入开展脱贫攻坚,保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。在党的二十大报告中,习总书记更是指明了中国式现代化的本质内涵之一是“全体人民共同富裕”。对于这个问题的研究,大多也主要是围绕上述几个重要方面的。

其二,针对共同富裕方面的测度问题,现有研究针对共同富裕测度缺乏一个明确的测度标准。但也不乏存在围绕如何综合评价人民生活水平的相关指数构建,如联合国开发计划署编制的人类发展指数、经合组织编制的美好生活指数,以及社会进步协会编制的社会进步指数等,这些指数的度量中都体现了对社会发展程度的直接评价,体现了社会的总富裕程度。除此以外,还存在一些对于不平等测度的相关指数,如GINI系数、Theil指数、贫困指数等,这些指数主要测度了社会资源与财富的共享程度。除此以外,许宪春等(2019)建立了包含社会、经济等49个指标在内的平衡发展指数指标体系,测定了中国整体平衡发展状况。基于共同和富裕两个主题词,李金昌和余卫(2022)从城乡之间、地域之间以及收入之间的三个维度的差距构建评价指标体系测算共同富裕程度。与此同时,孙学涛等(2022)引入新城城镇化这一因素,围绕影响共同富裕的三个维度,测算了281个城市,并对城镇化与共同富裕的关系进行了分析。向云等(2022)以共同富裕的三级指标为测算基础,用熵权法测算出的共同富裕发展指数,研究了数字经济与共同富裕之间的效应与机制。高质量发展课题组构建了包含经济、政治、文化在内的26个指标构建了“经济共享发展指数”。刘培林等(2021)通过共同富裕的内涵分析,推荐了关于总体富裕程度测定指标(人均国民收入、人均财富等)和关于发展成果共享程度的指标(城乡差距、地区差距等)。

其三,在共同富裕的区域比较上,众多学者主要通过协调发展、平衡发展等角度进行讨论,其中,姚鹏等(2019)构建了包括35个指标在内的区域协调发展指数评价体系,对中国区域协调发展效果进行测度,结果表明中国区域协调发展的总体水平呈现上升趋势。孙志燕等(2019)从中国省际地区劳动生产率、经济增长活力等多个维度观察分析当前区域发展不平衡的主要特征。孙久文等(2021)通过人均GDP、GINI系数等指标对中国整体区域差距进行了相关分析,结果表明中国区域经济发展亟须在顶层设计上解决发展不平衡不充分问题。许宪春等(2021)通过构建包括36个基础指标的平衡发展指数指标体系对中国南北方整体平衡发展水平进行了测度,结果表明近几年来南北方总体差距逐步凸显。这些研究主要从平衡角度进行分析,缺乏对富裕和平衡的整体研究。以富裕和共享两个维度,孙豪和曹晓烨(2022)对中国省域的富裕和共享程度进行了对比分析研究。冯苑和聂长飞(2022)构建了共同富裕的指标体系,从时空、区域和收敛对中国省区市共同富裕水平进行了定量分析研究。这些研究主要从平衡角度进行分析,缺乏对富裕和平衡的整体研究。

从目前的研究进展来看,学界针对共同富裕理论内涵研究已经较为丰富,并形成了关于共同富裕内涵的基本共识,即共同富裕应当包含两大维度:一是,社会生产力发达,财富积累丰富;二是,发展以人民为中心,发展成果由全民共享。而在共同富裕的测度以及共同富裕区域比较方面,目前研究较少,无论是对于相关指数的构建还是区域比较都存在值得进一步思考研究的空间。其中对于测度方法,人类发展指数、美好生活指数的构建和发展虽为“共同富裕”测度提供了一定的理论基础,但是测度并不全面。通过构建指标体系测度“共同富裕”程度虽然全面,但是体系构建较为复杂,指标统计口径存在区域差距等问题容易导致无法进行区域层面的进一步研究。因而本文借鉴万海远在研究全球1990—2020年共同富裕程度及其变化情况中所构建的共同富裕指数思路,重新构建了具有中国特色的共同富裕指数,测度了中国31个省份在2000—2020年的共同富裕程度,并在此基础上利用K-Means聚类方法结合ArcGIS、Python等软件讨论中国共同富裕的区域差异,探究全局条件下共同富裕的推进机制。同时,与现有测度共同富裕的文献相比,如韩建雨和葛汉琪(2022)的研究,不仅测度了共同富裕的动态演进,同时基于聚类方法分析了共同富裕的空间特征,这种空间特征不再局限于东中西部的固有划分。

三、共同富裕内涵及测度方法

(一)共同富裕内涵

自马克思提出共同富裕这一概念以来,经过100多年的发展,其内涵和外延得到了极大的丰富。特别是党的十八大以来,习近平总书记多次指出:“要坚持把增进人民福祉、促进人的全面发展、朝着共同富裕方向稳步前进作为经济发展的出发点和落脚点。”同时,习近平总书记还强调,在共同富裕建设进程中,“保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感,不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕”。对于共同富裕的深刻内涵的阐释方面,习近平总书记进一步强调“共同富裕是全体人民的共同富裕”。共同富裕是共同、富裕及共同与富裕三个方面的关系(程承坪、孙佩雯,2022),是一种非均一化、物质精神双重属性和共建共享性的,具有中国式现代化特征的有机统一体(童成帅、周向军,2023),这一切都围绕这以人民为中心这一思想,体现了全面性的特点(祖密密、赵玲,2023)。在习近平新时代中国特色社会主义理论指导下,共同富裕内涵特征主要包括富裕和共享两大维度。

在中国几十年关于共同富裕的不断探索和实践的历程中,从改革开放政策落地,到消除绝对贫困实现全面建成小康社会目标,再到共同富裕发展目标的提出,富裕和共享两大发展理念在中国大地上生根发芽。富裕和共享并重是新时代共同富裕的基本追求。因此,从富裕和共享两个维度来理解共同富裕的深刻内涵是可行的。其中富裕可以理解为经济增长的效率性以及生产力高度发达所积累的总体财富水平,而共享则可以理解为在发展中要充分体现发展的公平和共享。但应注意,富裕和共享不是孤立的两个概念,而是相辅相成的,即,共同富裕不等同“共同贫穷”,也不等同于两极分化;并且共同富裕不是“同步”富裕, 但也绝不是一部分人富裕, 另一部分人长期贫困;而是“全民共富、全面富裕、共建共富、逐步共富,它既强调共同进步,又强调前进过程是阶段性的,有快有慢、有先有后的推进共同富裕”。自改革开放以来,共同富裕的内涵也得到了不断发展与深化,效率与公平、物质与精神、目标与过程、平衡协调与包容等方面的统一,构成了新时代背景下共同富裕的深刻内涵(欧阳日辉,2022)。周文、施炫伶(2022)对共同富裕的定性是“一个总体概念”,是“全面建成小康社會”的升级与延续,是生产力与生产关系的结合体,“三农”领域的共同富裕是新时代高质量发展的必然要求和乡村振兴战略扎实推进的最终目标,以“共生共建共富共享”逻辑循环框架,实现社会主义的本质要求。

综上所述,本文的研究是在充分理解共同富裕内涵基础上,考虑富裕和共享两大维度,为体现共同富裕建设的阶段性和政策在不同建设阶段的倾向性选择,本文借鉴经济学消费者效用最大化选择理论来进一步分析共同富裕的发展状况,并依照此原则构建共同富裕指数。

(二)共同富裕测度方法

1.共同富裕指数构建

参照2010年新人类发展指数的构建方式和经济学行为选择理论,依据中国各区域数据的可得性和可比性,并考虑指标含义的全面性以及结果导向性,构建共同富裕指数。首先,对于指数构建的要素选择问题,从共同富裕的内涵出发,考虑富裕和共享两个维度,选择人均区域生产总值作为富裕程度的测度,该指标既可以表示整个区域人均生产能力大小,同时还在一定程度上反映了区域人民生活水平。在共享层面,则以城乡收入差距为基础构建的Theil指数来综合考察区域内成员间物质要素分配的共享和公平情况。即,在构建共同富裕指数时,考虑人均区域生产总值作为富裕指标测度,将基于城乡收入不平等指数测度的Theil指数作为共享层面指标的测度。

在共同富裕的函数设置参照方面,本研究借鉴万海远等(2021)研究,建立科布道格拉斯生产函数(C-D生产函数)形式。在此形式下,假设富裕和共享存在一定程度的替代关系,即社会禀赋一定的情况下,实现富裕的同时可能牺牲一定程度的共享作为代价,这契合了邓小平等关于共同富裕的建设路径设计,可以先通过帮助一部分地区富裕起来,而后通过地区带动作用、政府转移支付和调控收入分配等手段提高整体富裕水平。即在一定范围内,牺牲一定程度的共享来谋求发展,再通过发展之后的结构性的重组,实现进一步共享。同时,这也反映了有快有慢、有先有后的推进共同富裕的阶段性选择特征。但同时,应该注意的是,函数形式之所以不选择线性的算数平均函数形式,是因为该函数形式下富裕和共享是完全替代的,也就是说可以完全通过牺牲富裕来实现共享,或者完全通过牺牲共享来实现富裕,这既不符合现实发展规律,也不符合共同富裕的发展理念。

其中,CPij表示第i个地区第j年的共同富裕指数,HPGDP表示标准化后的人均地区生产总值,代表各个地区的富裕指数;HTheil表示标准化后的Theil指数,代表各个地区的共享指数。为了从时间和空间两个维度进行动态分析,本文选取了2000—2020年中国31个省份的年度数据开展相关研究。其中衡量富裕程度的人均地区生产总值=各地区生产总值/地区总人口。共享程度用基于城乡人均可支配收入所计算的Theil指数测度。地区生产总值、地区总人口,城乡收入等相关数据均来自中国国家统计局公布的年度数据,经过Excel整理计算所得。

2.共同富裕区域比较

在对中国31个省份2000—2020年共同富裕水平进行区域比较时,不仅通过计算出来的指数大小以及指数分解进行比较,还在此基础上利用K-Means聚类方法研究了各省份共同富裕的空间分布特征以及类内区域特征。K-Means算法的主要作用是将现有n个省份(n的取值为31)依据省份间的富裕、共享以及共同富裕指数相似性聚集到指定的k个类中(本文选取4类),每个对象属于且仅属于一个其到该类中心距离最小的类别中。具体实现过程如下:

(1)首先随机确定K个聚类中心,,其中。

(2)计算每一个对象到每一个聚类中心的欧式距离:

其中,表示第i个省份,表示第j个聚类中心,表示第i个省份的第t个指数值,t取1,2,3;表示第j个聚类中心的第t个指数值。

(3)依次比较每一个对象到每一个聚类中心的距離,将对象重新分配到距离最近的聚类中心的类别中,得到新的k个类别。

(4)计算各类别对象新的均值作为类别中心,重复第(1)步直至聚类中心不再发生改变,最终得到了所有对象所属类别。

四、中国各省份共同富裕水平测度

(一)中国各省份富裕和共享水平描述性分析

首先,根据全国各省份人均区域生产总值(以下简记为人均GDP)变迁,即富裕程度变迁(图1)可以看出,我国在2000—2020年间各个地区的人均GDP有了大幅提升,其中北京从2000年的24030.7918元上升到了2020年的164927.3641元位列全国榜首,上海则从2000年的29908.0174元上升至2020年的155549.0354元位列第二,之后则是福建、天津等地区,这些地区经济发展水平也实现了不同程度的上涨。但甘肃则一直保持较低水平,且上升幅度较低,2020年以36052.3791元位于倒数第一。这说明2000—2020年虽然我国经过了20多年的经济发展已经逐步积累了一定的物质财富,劳动生产率得到了大幅度提升,劳动生产所带来的社会财富增加也有了明显提高,并且基本摆脱了落后穷困的社会局面,但是各个区域之间的差异仍旧无法忽视。从中国2000、2010、2020年人均GDP变动图也可以看出类似趋势,北京、上海富裕程度要远远高于河北、山西、青海、宁夏、新疆等地区。

其次,从2000、2010、2020年城乡收入比值变迁(图2),即共享分化程度可以看出,我国城乡发展的确存在一定程度的不平衡, 2000年各区域城乡收入比值在3左右,尤其对于云南、贵州和新疆等偏远贫困地区,其城乡收入比值均在4左右,西藏甚至以城乡收入比值5.58位居第一,存在较大的城乡差异。在2000—2010年间,随着社会整体经济发展,这种城乡差距逐渐开始增大,除去西藏,其他地区2010年城乡发展不平衡程度均高于2000年。但是2010年以后国家出台的一系列助农、惠农政策,包括农业补贴制度、农业基础设施建设、乡村振兴战略等,这些政策的实施有效地提升了农民收入水平,降低了城乡差距,可以看出2020年城乡收入差距要明显低于2000年和2010年。由中国2000、2010和2020年基于城乡人均可支配收入计算的Theil指数(图3)也可以看出类似的趋势。

再者,根据中国各区域城乡收入比值以及基于城乡收入差距的Theil指数可以进一步看出,我国发展不平衡不仅体现在城乡发展不平衡,同时还存在区域之间发展的不平衡和不充分问题。由Theil指数和城乡收入比值同一年份的横向变动可以看出,相较于2000和2010年,2020年我国各个区域发展不平衡问题得到了一定程度的缓解,其中城乡收入比值在2000年最大值和最小值之比为2.95,而在2020年这个比值下降到1.77。这说明随着社会发展以及区域协调发展政策如“一带一路”等政策的实施,中国各个省份之间的发展差距正在不断地缩小。

(二)中国各省份共同富裕水平测度以及区域比较

根据标准化后的人均GDP和Theil指数计算的共同富裕指数,将其画入2000—2020年各省份共同富裕空间变动图(图4),可以明显看出我国共同富裕程度在逐年提升,尤其是对于贵州、云南和西藏三个省份,上升程度较高,从2000年的0左右上升至0.6左右。同时,可以看出2020年在所有省份中北京和上海的共同富裕指数最大,分别为0.9564和0.9915,共同富裕程度极高,说明在这两个城市经济和社会发展程度较高,并且区域内部城乡收入差距较低,城市包容度较强,发展成果为人民共享程度很高,这为其他省区市共同富裕发展提供了优秀的“范本”。但可以看出,除北京、上海、江苏、浙江四个省份整体共同富裕水平在0.9以上以外,其他省份整体“共同富裕”发展水平较低,整体徘徊在0.8左右,还有较大的提升空间。

同时由中国31个省份共同富裕指數变动图和主要年份共同富裕指数变化箱线图(图5)可以看出中国各省之间共同富裕程度还存在一定差异,其中贵州、云南、西藏、甘肃等地区,这些地区共同富裕程度虽与2000年相比有了较大提升,但整体共同富裕水平发展较低,只有0.6左右。由主要年份共同富裕指数变化箱线图可以看出,虽然各个地区共同富裕程度还存在一定差异,但是这种差异在近几年呈现出逐渐缩小的趋势;还可以明显看出中国31个省份整体共同富裕程度经历了不断向上流动的迁移过程,从2000年最低值0到2020年最低值0.63,经历了跨越式的发展,这也足够说明了中国在20多年发展中共同富裕的建设成就。

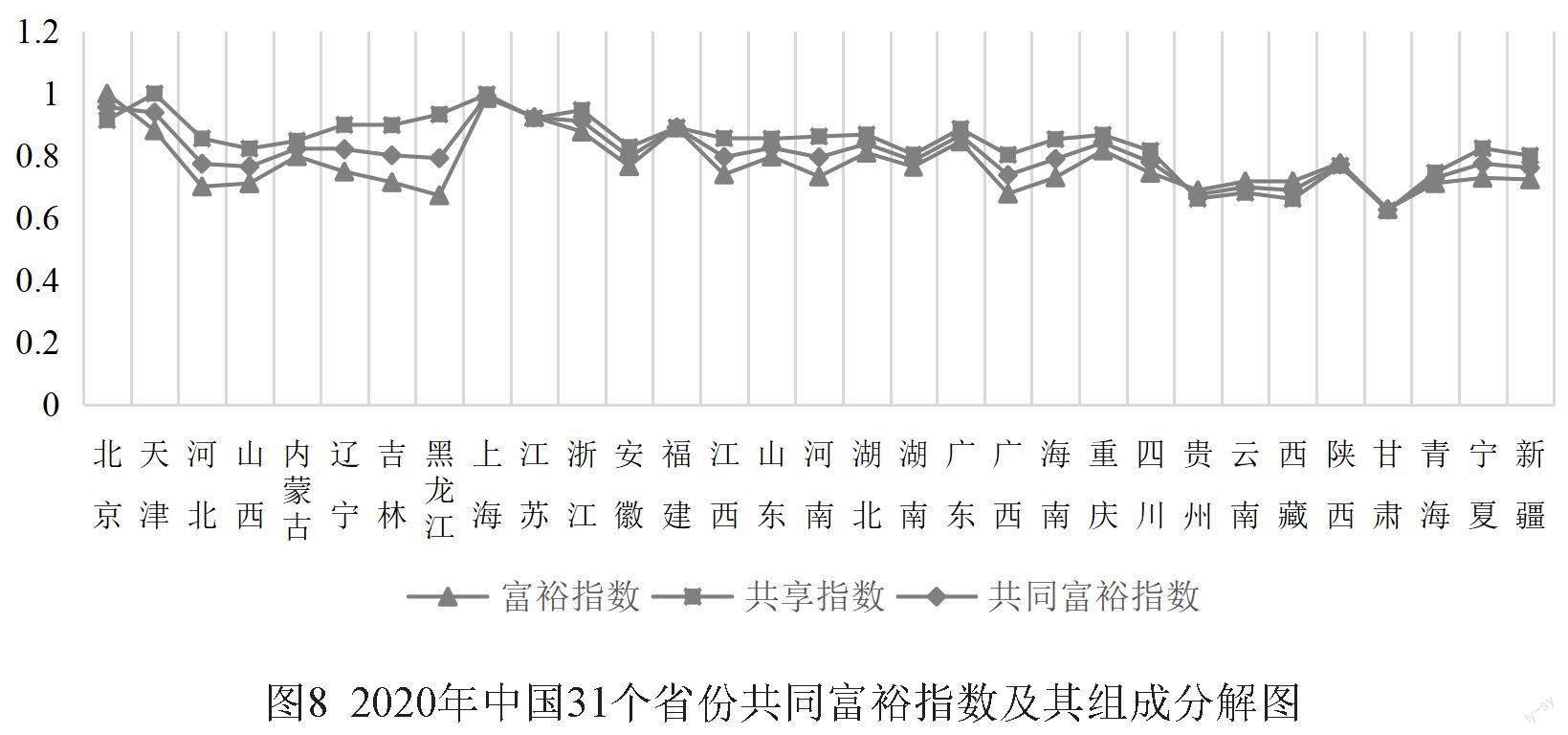

将共同富裕指数进行拆解,分项对富裕指数、共享指数和共同富裕指数整体变动情况进行分析。由2000、2010和2020年共同富裕指数及其组成分解图(图6)可以看出,2000年和2010年以及2020年各省共同富裕整体程度的确存在一定差异,2020年各省份整体共同富裕程度明显高于2000年。同时,可以看出从2000年到2020年,中国各省份富裕指数和共享指数差距在逐年下降,三个指数出现了一定程度的趋同效应。

由三个指数的分布变动也可以看出,20多年来中国共同富裕程度变迁的受制因素存在差异。对于2000年(图6)来说,中国共同富裕指数低下的原因主要是由于富裕指数整体水平的偏低,在社会财富整体积累的不足情况下,虽然社会资源共享水平较高,但整体共同富裕水平较低,属于“共同贫穷”的发展状况。而到2010年(图7),随着中国经济的进一步发展,中国各省份的富裕程度相较2000年实现了大幅度提升,但是随着富裕程度的提升中国的整体共享水平略有下降,这和城乡收入比值分析结论类似,此时共享水平的下降成为制约中国共同富裕发展水平提升的重要因素。2020年(图8),随着中国供给侧结构性改革、经济结构转型等一系列经济政策的实施,使得中国各省份财富积累程度进一步提升,同时政府对农村、农业、农民问题的重视以及政府对农村地区转移支付的提升,使得中国富裕指数和共享指数有了进一步的趋同效应,此时制约中国各省份共同富裕水平进一步提升的因素变成了各个区域之间发展的不平衡和不充分问题,如何进一步提升区域协调发展是下一步提升整体共同富裕水平的重大问题。

为进一步探求各省份共同富裕程度不平衡和不充分的区域差异状况,结合聚类方法和ArcGIS工具,对中国31个省份区域共同富裕状况的空间演化进行了分析。由K-Means方法聚类所得的2000年、2010年和2020年共同富裕聚类空间特征以及各类内分布特征(图9)可知,虽然各年份根据共同富裕、富裕和共享指数的特征均被分为了4类(详见表1),但是明显可以看出2000年和2010年有较为明显的空间分块特征,而2020年大部分的省份被聚集到了一类,这也说明区域间的差距在逐步缩小。

由中国2000、2010和2020年共同富裕程度空间聚类分布图(表2)和各年度各个类别三个指数的箱线图(图10,11,12)可以看出,在2000年,属于第一类地区的省份有北京、上海、江苏、浙江等东部沿海地区,这些地区无论是富裕、共享和总指数均比较高,属于共同富裕发展较好的地区。第二类地区位于中西部地区,表现为富裕指数较低,共享指数中等,共同富裕指数整体较低。第三个地区位于中东部地区,这些地区富裕指数较低,共享指数较高,整体共同富裕程度在全域内属于中等偏上水平。最后一个类别的地区,是西藏地区,该地区富裕程度较低,并且城乡差距也比较大。在2010年,可以看出与2000年相比,中国31个省份整体富裕和共享水平均实现了一定程度的提高,并且可以看出聚类特征基本与2000年类似,但值得注意的是,类型一中的省份只有北京和天津,并且类型二中的地区也比2000年相比有所减少。这说明在共同富裕发展过程中各个省份的发展速度具有较大差异,只有北京、上海等部分城市共同富裕发展的速度较快,并且由这些省份的空间分布可以看出,这些省份大多位于东部沿海地区。

最后,根据2020年各个地区共同富裕指数聚类结果显示,虽然通过聚类手段仍旧将全部省份划分为4类,但这四类的部分聚类特征与2000年和2010年有较大差别。第一类地区仍旧是富裕指数、共享指数、总指数均较高的地区,这些地区主要包括北京、天津、江苏、浙江、广东等地区。由于这些地区天然的区位优势以及众多政策的扶持,如经济特区、经济开发区建设等政策的不断落地,使得这些地区的经济发展水平普遍较高,并且城乡收入水平差距很小。第二类地区与2000年、2010年地区特征不同,这些地区表现为共享指数偏低,富裕指数中等,进而导致整体共同富裕指数属于较低水平,这些地区主要位于中国西南部地区,主要包括西藏、云南、贵州等地区,这些地区普遍存在较强的城乡二元结构,城乡收入差距较大是制约这些地区共同富裕发展的重要因素。

第三类地区主要位于我国东北部地区,这些地区的富裕指数低于第一类地区,共享指数属于中等水平,因而整体水平属于中等偏下水平。这些地区发展滞后的主要根源在于以重工业为主的落后产业结构,可利用能源、自然资源的减少、人才流失等一系列原因叠加导致这些地区发展动力和活力不足,导致其富裕水平增长滞后于其他地区。第四类地区,主要位于我国中西部地区,这些地区富裕指数和共享指数均高于第一类和第三类地区,但整体水平低于第一类地区,因而整体属于中等偏上水平。这是由于西部大开发、“一带一路”倡议、对口援助(如援疆)等政策的实施,使得近几年来大多数西部地区实现了较快的发展,甚至许多原本发展滞后的地区,发展速度有所提升,发展势头强劲,生产力也得到了较快发展。

五、主要结论和政策启示

(一)研究结论

本文通过构造具有中国特色可用于区域比较的共同富裕指数,利用K-Means聚类等方法对中国2000—2020年31个省份共同富裕程度区域差异进行了相关研究。该研究丰富了共同富裕测度以及区域比较相关研究。根据所得结果,主要得出以下结论:

(1)中国31个省份共同富裕程度在21年内有较大提升,直至2020年,北京和上海共同富裕水平最高,接近于1,而西藏、云南、贵州等地区共同富裕水平较低,这些地区的共同富裕水平在0.6~0.7之间。同时,各省份共同富裕水平存在一定差距,但是这种差距在近些年来有逐步缩小的趋势。

(2)限制中國整体共同富裕发展程度的因素在过去20多年中发生了深刻变化,其中在2000年,由于大多数省份富裕指数和共享指数较低,而个别省份相对较高,致使中国各省份共同富裕水平存在较大差距。而到2010年限制中国31个省份发展的主要因素则变成了共享指数较低所引发的整体水平偏低。2020年,富裕指数和共享指数均得到了相应的提升,区域之间的差距也有了一定程度的缓和,整体共同富裕水平较高,此时制约共同富裕发展水平的因素变成了整体富裕程度发展不足和区域发展不平衡。

(3)根据各省份共同富裕空间分布特征可以看出,越来越多的省份开始向一类聚集,说明各个省份区域间的差距在逐年缩小,同时结合各类内地区指数特征,可以看出不同的地区共同富裕发展速度不同,其中贵州省等西南部地区近几年来发展速度最快。并且不难发现共同富裕水平较高的城市主要位于东部沿海地区,发展较差的地区主要位于西南地区,这些地区虽然发展速度较快,但发展基础较差,整体富裕水平中等,共享水平最低,具有较强的城乡二元结构,城乡收入差距较大是制约这些地区共同富裕发展的重要因素。

(二)政策启示

1.进一步深化改革,推动高质量发展

深入落实党的二十大会议精神,以中国是现代化推动区域转型升级,推动高质量、可持续发展。加快推进经济结构转型和供给侧结构性改革,进一步提升我国整体富裕水平。政府要发挥其政策影响力,通过政策引导市场发展方向,实现产业结构的进一步优化升级,提高社会资源配置效率,为中国经济平稳高质量发展提供基本的政策支撑。在此基础上要充分引导多层次技术创新,促进经济发展向高技术、高质量、高效率层面平稳转化,提升社会整体发展水平。

2.提升政策的针对性和可实施性,促进区域协调与可持续发展

进一步推进欠发达地区城乡协调发展,缩小居民收入差距。研究结果表明,2020年主要制约区域共同富裕水平提升的因素是城乡发展不平衡问题。为解决这一问题,首先要进一步落实惠农、助农政策,完善农村基础设施建设,加强农村文化建设,推进乡村治理能力和水平现代化。其次,要合理优化医疗、教育等资源在城乡间的合理配置,切实保证发展成果为全民所共享。再次,要引导现代化创新型人才向农村流动,提升农村发展活力,推动农村生产、生活现代化,进一步提升劳动生产率,促进农村经济发展。最后,还要不断完善健全城乡融合体制、机制,加快推进农业农村现代化进程,真正实现协调平衡发展。

3.进一步落实区域协同发展战略,推动区域协调创新发展

进一步落实区域协同发展战略,解决地区发展不平衡问题。首先,在区域协调发展战略上,不仅要进一步推动“一带一路”倡议、“京津冀协同发展”战略等区域协调发展战略落地生根,而且还要不断实施新的平衡发展策略,逐步形成支撑区域协调建设的新发展格局。其次,要积极促进发达地区对欠发达地区的帮扶、援助,发挥好发达地区的优势辐射作用。并且援助的形式也不仅仅限于区域间物质资源的相互流动,还需要包括人才、技术等在内的“无形”资源的区域共享。最后,欠发达地区要充分挖掘自身的产业优势,结合当地特色发展着力培育和发展特色优势产业,提升区域共同富裕发展水平。

参考文献:

[1]Cowell F.,2011,Measuring Inequality,Oxford University Press,New York.

[2]OECD,2017,How's Life?, 2017: Measuring Well-being,OECD Publishing,Paris,https://doi.org/10.1787/how_life-2017-en.

[3]Porter M. E.,2013,Social Progress Index,Washington。

[4]UNDP,2017,Human Development Report 2016,Dissertations & Theses-Gradworks,UNDP Publishing,New York,https://doi.org/10.18356/6d252f18-en.

[5]UNDP,2017,Human Development Report 2016,Dissertations & Theses-Gradworks,UNDP Publishing,New York,https://doi.org/10.18356/6d252f18-en.。

[6]程承坪,孙佩雯.共同富裕的涵义与测度方法[J].江汉论坛,2023,No.535(01):46-53.

[7]董全瑞.共同富裕:分歧、标准与着力点[J].经济学家,2001(04):13-18.

[8]冯苑,聂长飞.中国共同富裕的时空演进、区域差异及收敛性研究[J].经济与管理研究,2022,43(12):65-84.

[9]高质量发展研究课题组,韩保江,邹一南.中国经济共享发展评价指数研究[J].行政管理改革,2020(07):14-26.

[10]韩建雨,葛汉琪.我国共同富裕水平测度、地区差异和动态演进[J].统计与决策,2022,38(23):57-62.

[11]李金昌,余卫.共同富裕统计监测评价探讨[J].统计研究,2022,39(02):3-17.

[12]刘培林,钱滔,黄先海,董雪兵.共同富裕的内涵、实现路径与测度方法[J].管理世界,2021,37(08):117-129.

[13]陆康强.贫困指数:构造与再造[J].社会学研究,2007(04):1-22+243.

[14]欧阳日辉.数字经济促进共同富裕的逻辑、机理与路径[J].长安大学学报(社会科学版),2022,24(01):1-15.

[15]孙豪,曹肖烨.中国省域共同富裕的测度与评价[J].浙江社会科学,2022,No.310(06):4-18+155.

[16]孙久文,张皓.新发展格局下中国区域差距演变与协调发展研究[J].经济学家,2021(07):63-72.

[17]孙学涛,于婷,于法稳.新型城镇化对共同富裕的影响及其作用机制——基于中国281个城市的分析[J].广东财经大学学报,2022,37(02):71-87.

[18]孙志燕,侯永志.对我国区域不平衡发展的多视角观察和政策应对[J].管理世界,2019,35(08):1-8.

[19]童成帅,周向军.新时代共同富裕的生成基础、逻辑内涵与实践进路[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2023,23(02):7-15.

[20]万海远,陈基平.共同富裕的理論内涵与量化方法[J].财贸经济,2021,42(12):18-33.

[21]习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N]. 人民日报,2017-10-28(001).

[22]习近平.扎实推进共同富裕[J]求是2021(20),[EB/OL] http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-10/15/c_1127959365.htm.

[23]习近平在中共中央政治局第二十八次集体学习时强调 立足我国国情和我国发展实践 发展当代中国马克思主义政治经济学[J].党建,2015(12):4+12.

[24]席恒,余澍.共同富裕的实现逻辑与推进路径[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2022,52(02):65-73.

[25]向云,陆倩,李芷萱.数字经济发展赋能共同富裕:影响效应与作用机制[J].证券市场导报,2022,No.358(05):2-13.

[26]许宪春,雷泽坤,窦园园,柳士昌.中国南北平衡发展差距研究——基于“中国平衡发展指数”的综合分析[J].中国工业经济,2021(02):5-22.

[27]许宪春,郑正喜,张钟文.中国平衡发展状况及对策研究——基于“清华大学中国平衡发展指数”的综合分析[J].管理世界,2019,35(05):15-28.

[28]姚鹏,叶振宇.中国区域协调发展指数构建及优化路径分析[J].财经问题研究,2019(09):80-87.

[29]郑瑞强,郭如良.促进农民农村共同富裕:理论逻辑、障碍因子与实现途径[J].农林经济管理学报,2021,20(06):780-788.

[30]中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2021(18):4-10.

[31]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N]. 人民日报,2020-11-04(001).

[32]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集(第1卷)[M]. 人民出版社, 2009:689.

[33]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集(第2卷)[M]. 北京:人民出版社, 2009:45.

[34]中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局.马克思恩格斯文集(第46卷)[M]. 北京:人民出版社, 2009:222.

[35]中共中央文献编辑委员会,邓小平文选(第3卷)[M]. 北京:人民出版社,2009:195.

[36]中央文献研究室:建国以来重要文献选编(第7册)[M]. 北京:中央文献出版社,1993 : 308.

[37]周文,施炫伶.共同富裕的内涵特征与实践路径[J].政治经济学评论,2022,13(03):3-23.

[38]祖密密,赵玲.新发展阶段的共同富裕:基本内涵、价值意蕴、实践指向[J].山东社会科学,2023,No.330(02):21-26.