人力资源服务业集聚的空间结构、就业影响及溢出效应

马双 汪怿

[摘要]本文从县域单元这一空间尺度入手,对1992—2021年长三角地区人力资源服务业集聚的时空演变过程进行刻画,并分析人力资源服务业集聚对地区就业的影响及空间溢出效应。研究发现,长三角地区人力资源服务业集聚的空间格局从上海单中心的绝对集聚向长三角主要城市的多中心分散集聚演变,产业空间演变过程则遵循扩展扩散向等级扩散再向两者并重的发展规律。回归分析结果显示,人力资源服务业集聚不仅能够促进本地区的就业,还能通过空间溢出效应对邻近地区就业产生积极影响,且这种影响暂未出现集聚不经济的情况。进一步的,无论是短期还是长期的直接和间接效应,人力资源服务业集聚与地区就业之间始终存在显著正相关关系,且长期效果优于短期效果。本文研究表明,各地在发展人力资源服务业过程中,应加强与周边城市的产业分工协作,畅通人力资源服务产业溢出通道,积极释放人力资源服务业的长期红利和潜能,以期为地区就业提供有力支撑。

[关键词] 空间结构;就业影响;溢出效应;人力资源服务业;长三角

[中图分类号] F293.3 [文献标识码]A [文章编号]1000-4211(2023)05-0052-12

一、引 言

产业空间集聚和溢出效应一直是经济地理学的研究热点。产业集聚可以通过提高生产效率、降低运输和交易成本、共享劳动力市场、中间投入等来提升区域的整体竞争力,同时还能够通过知识和技术扩散、劳动力流动、合作网络等途径对邻近区域产生溢出效应,这对于更大区域范围内的经济增长、产业发展和社会福祉都具有重要影响。

人力资源服务业是促进就业和人力资源开发配置的重要载体,是决定经济社会发展速度、效益和质量的引导性力量,具有基础性、外部性、居间性、引领性、溢出性等特征(王书柏和朱晓乐,2022)。新冠肺炎疫情发生以来,我国面临着较为严峻的经济减缓和就业压力(高文书,2020;蔡昉等,2021)。2021年11月,国家人力资源和社会保障部等五部委联合印发的《关于推进新时代人力资源服务业高质量发展的意见》,就明确提出要以促进就业为根本,围绕国家区域重大战略,依托中心城市,在国家级新区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等产业聚集区域,进一步推动人力资源服务业集聚发展。推进人力资源服务业集聚发展,不仅能够提升行业自身的服务效率,有效促进生产部门与人力资源间的供需匹配,还能通过转移、扩散等空间溢出效应对周边地区的就业产生积极影响。因此,推进人力资源服务业集聚发展是提升我国经济实力和持续改善民生的有力支撐。

从现有文献来看,国内外关于产业集聚与扩散的研究主要集中于省级和城市尺度,抑或聚焦某个特定微观区域(如大学、园区)以测度产业的集聚程度和溢出效应,以上两方面均有不足之处。对于前者,产业溢出效应高度依赖地理邻近性,以致溢出活动通常高度集聚在较小的空间范围内。许多溢出效应发生在更小的空间尺度,基于大尺度的研究可能会放大或忽视集聚溢出的空间效应。对于后者,聚焦某个特定微观尺度无法测度邻近区域对其的虹吸或溢出影响,无法纵观宏观层面的经济地理格局(马双和曾刚,2020)。已有许多研究表明,服务业产业溢出的空间距离大致在100千米的范围内(Van et al., 2001;Woodward et al., 2006),这与长三角地区县域尺度的空间范围基本一致。遵循这一思路,综合考虑到数据可得性和中国行政区划的特殊性,本文从县域层面的人力资源服务业数据入手,探究其对就业的影响和溢出效应。

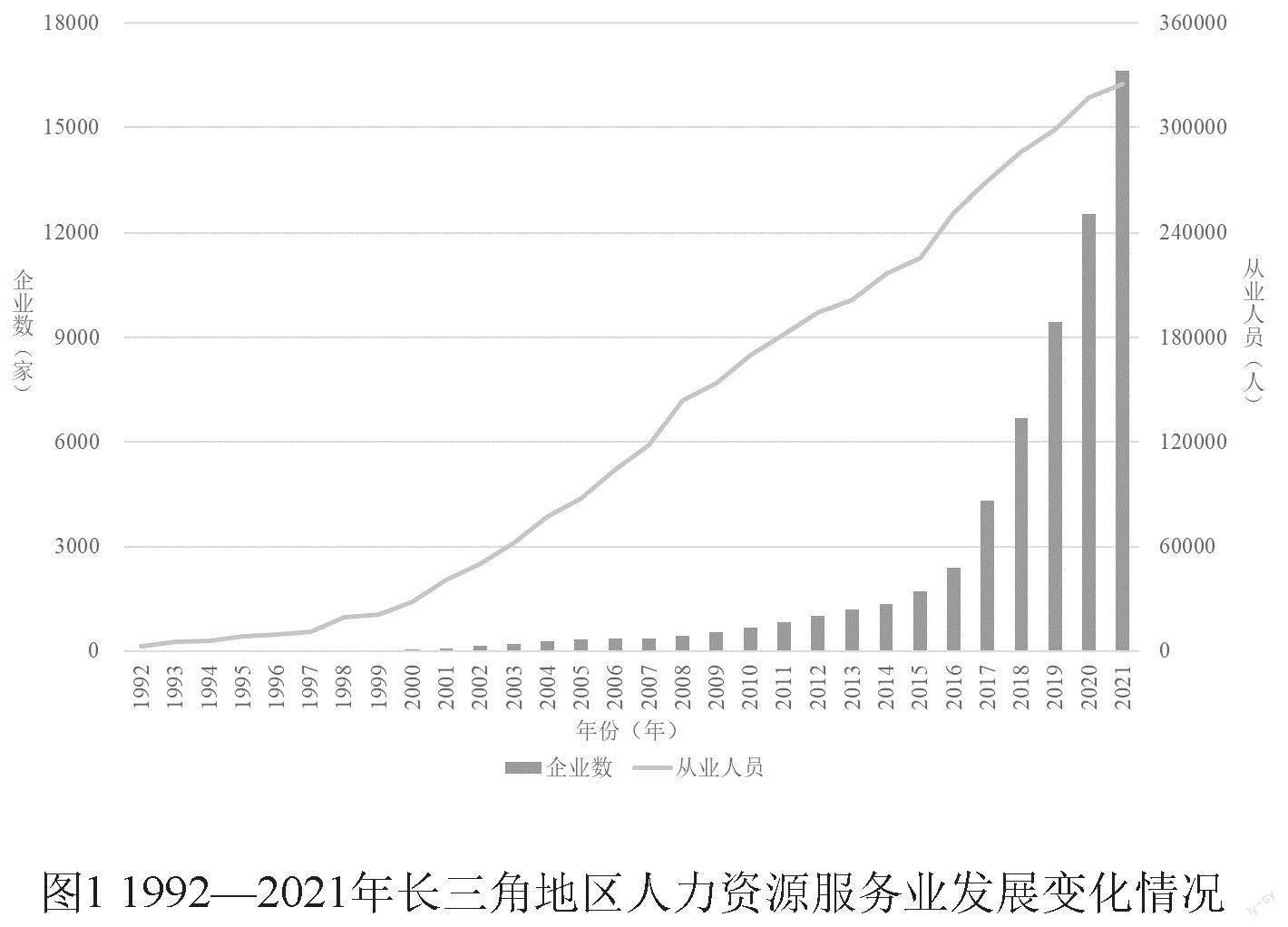

长三角地区是我国经济活力最强、产业基础最雄厚、人力资源服务业最集聚的地区(汪怿,2017)。据相关各省《人力资源和社会保障事业发展统计公报》数据显示,2021年沪苏浙皖三省一市共有人力资源服务机构超过1.6万家,从业人员超过30万人,占全国的比重分别超过27%和29%,为百万家次用人单位和千万人次劳动者提供了各类专业支持和就业服务。研究分析长三角地区人力资源服务业的集聚发展、就业影响和溢出效应,具有很强的代表性,有助于厘清人力资源服务业集聚发展的一般规律,同时为长三角地区更好推进人力资源服务业高质量发展提供决策参考。

二、文献综述

(一)人力资源服务业集聚的空间格局

当前,人力资源服务业在世界各地蓬勃发展,产业集聚现象也越发明显。与传统制造业相比,隶属服务行业的人力资源服务业在产业集聚的空间格局方面存在不同。传统制造业出于物流、土地、环境、成本等重资产因素考虑一般布局于城市郊区,而人力资源服务业一般集聚于中心城区(王林雪和熊静,2016)。中心城区区位优越、信息密集、基础设施完善,能够显著降低交易成本,诸多轻资产要素使得中心城市成为人力资源服务机构的首要选择,早期人力资源服务业大多是依托这种市场化力量发展集聚起来的。在区域层面,人力资源服务业会优先集聚于经济发展水平高、产业基础好、用工需求旺盛的中心城市,点状分布的特征较为明显;第二种空间格局是以交通和通信干线为延伸而发展起来的带状集聚模式。人力资源服务机构在市场化拓展的过程中,非常依赖信息、交通等要素的支撑,因为人力资源服务业本身从某种意义上来说就是一种依托信息交换的中介组织。王茂军等(2022)对在京日企的空间集聚特征及其变动进行研究,发现企业围绕中心城区呈现清晰的中心-外围分异特征,并在多个交通主干道周边形成带状集聚的空间格局。在区域层面,人力资源服务业也会在城市内部或城市间的交通、信息主干线周边密集布局,并逐步发展连接中心城市和次中心城市,形成带状集聚分布;第三种空间格局是围绕高人力资本区的集聚分布。一方面,人力资源服务机构为更好接近客户,捕捉市场、人才、技术等方面的信息变动,会将机构直接设立在经开区、高新区等产业园区内,享受产业信息外溢的同时也能提升自身服务水平。另一方面,地方政府(尤其是国内)为加快和提升产业园区的发展速度和水平,也会大力引导人力资源服务业入驻园区,并提供土地、税收、融资、人才等方面的优惠措施(王凌,2016;侯增艳,2020)。在区域层面,人力资源服务业会在各个城市的高新区、经开区等产业园区内集聚,人力资源服务业的空间分布也会呈现分散化、多中心化的情况,但就单个城市而言仍主要集聚于中心城区,因而区域整体上显现出“大分散、小集聚”的空间格局。

(二)人力资源服务业的集聚与溢出

与大多数产业一样,人力资源服务业的集聚会对自身的知识创新、信息共享、资本集聚、人力资本提升等方面产生诸多有益影响(Krugman, 1991;Coffey, 2000;Keeble & Nachum, 2002)。區域内人力资源服务业的集聚会产生专业化分工与协作,这种基于生产联系的集聚会产生外部规模经济、降低交易成本(马歇尔,2008),从而提升整体竞争优势(波特,2007)。形成的介于市场和内部层级间的组织关系,是企业克服市场失效和内部组织失灵的一种中间性的制度办法(仇保兴,1999),产生的网络效应有助于主体间进行贸易和非贸易的联系,提升创新效率(王缉慈,2001)。同时,作为生产性服务业中的重点领域,人力资源服务业的专业化集聚还能对其他企业(如制造业企业)的生产效率、技术创新、人力资本水平产生积极的溢出影响,其背后的机理在于两个方面:一是人力资源服务业集聚产生人力资本要素流动与交换。人力资源服务业专门从事人力资源的开发、管理、培训等,其对当地企业的人力资源开发培训以及本行业人才向其他行业的流动,都会提升其他行业的人力资本水平(包括劳动者技能、企业人事管理等),进而提升生产效率和创新能级。二是人力资源服务业集聚产生信息共享和知识产出。信息共享能够充分释放劳动力市场信息,加速企业与劳动者的供需匹配,减少企业搜寻成本;而区域内的人力资本集聚也会有效促进隐性知识的流动,那些固化在创新人才脑海中的知识技术将会通过日常的非正式联系(如面对面聊天、参加会议展会等)产生实质上的溢出效应(Maskell & Malmberg, 1999)。此外,人力资源服务业也可能与多数产业一样,在发展到一定阶段会产生集聚不经济的情况(曹聪丽和陈宪,2018;张明志等,2019)。

(三)人力资源服务业集聚与地区就业

服务就业是人力资源服务业的立身之本、发展之基,作为为经济社会发展提供人力资源流动配置服务的现代服务业重要门类,人力资源服务业能够依托自身专业高效优势,快速精准匹配劳动力市场供需关系,有效促进社会化就业。高文书(2022)认为,人力资源服务业促进就业的作用主要体现在五个方面:①通过提供及时充分的劳动力市场信息,减少摩擦性失业;②通过提供职业技能培训等提升劳动者技能,防范化解结构性失业;③通过降低企业运营成本促进企业扩大再生产,带动更多就业;④通过促进人力资源流动推动经济增长,创造更多就业;⑤人力资源服务业本身的发展,也是创造就业的重要来源。可以看出,人力资源服务业通过提供专业化服务,能够畅通劳动力市场供需信息,提升劳动者技能水平,降低企业运营成本,促进人力资源流动,从而减少摩擦性失业,防范和化解结构性失业,促进企业扩大再生产带动更多就业,推动经济增长创造更多就业,对促进就业起到重要作用。

人力资源服务业在空间上的集聚,可发挥多种优势促进当地就业。一是大量人力资源企业通过信息共享或信息溢出形成的“区域信息场”,会成倍放大单个企业的信息匹配能力,人力资源服务业的数字化平台化进程更是构筑起跨区域的“信息管道”(Bathelt et al., 2004; 郭庆和王涛,2021);二是空间集聚产生的规模效应和相互竞争,可提升人力资源服务业的专业水平和培训效率,为技能劳动者提供更好就业服务。同样对企业而言,非核心业务的外包水平进一步提升,也会大幅降低运营成本;三是人力资源服务业在全国范围内优化配置人力资源,而劳动力跨区域迁移将会对区域经济增长产生积极作用,进而创造更多就业岗位(陈朴等,2021;田永坡和李琪,2022);最后,人力资源服务业本身作为一个知识和信息密集型的服务行业,其在空间上的集聚将会产生虹吸效应和品牌效应,吸引更多优质从业者加入。

三、数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文以县域尺度作为基准研究尺度,包括长三角地区的县(自治县)、县级市、市辖区,并对1992—2021年间有过行政区划调整的县域单元进行统一处理,最终获得305个县域研究单元。人力资源服务业企业数据来自企查查网站(https://www.qcc.com/),并对数据库中的异常值、缺失值做了处理,最终获得219万家企业。文中涉及的县域单元统计数据来源于《中国城市统计年鉴》、相关地市的统计年鉴和统计公报、网络资料等。

(二)研究方法

1.专业化集聚指数

专业化集聚指数是用来研究某个产业是否在空间内部具有较强的集聚特征,是测度产业专业化集聚的重要方法。本文参考Sternberg和Litzenberger(2004)的研究,将人力资源服务业的企业数量、就业规模以及地区的人口规模和行政区划面积考虑在内。相比于已有的区位熵,该方法可以更好地反映人力资源服务业在地理空间上的集聚状况。其计算方法如下:

2.空间面板数据模型

空间面板数据模型主要是考虑研究单元之间的相互影响,由于区域内人力资源服务业的集聚可能会对其他区域的就业产生影响,因此本文采用空间计量模型进行测度。其中空间滞后模型主要考虑的是样本自身的观测值对周围区域的溢出效应,而空间误差模型主要考察邻近地区因变量的误差冲击对本地区观察值的影响程度,空间杜宾模型是两种情况同时存在、更为广义的模型。为了将空间效应和时间效应一同考虑,同时缓解互为因果等内生性问题,本文构建了基于人力资源服务业和地区就业的动态空间杜宾模型。其模型表现形式为:

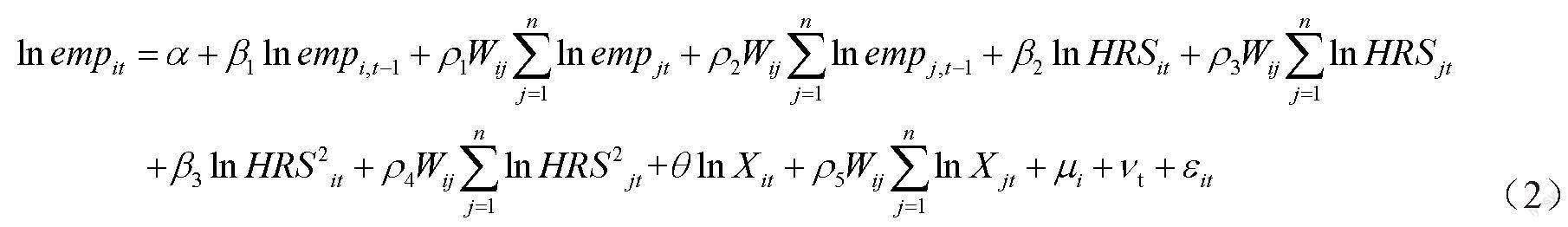

式中:i表示地区,t表示年份,empit和empi,t-1分别为地区就业量和前一阶段地区就业量,HRSit为地区人力资源服务业的集聚情况,考虑到不同阶段人力资源服务业集聚对就业可能存在的非线性关系(从集聚经济到集聚不经济),引入了解释变量的二次项HRS2it,Xit为控制变量集,Wij为空间权重矩阵。空间权重矩阵选择用地理距离权重矩阵表示,地理距离指各县域单元几何中心间直线距离的平方。α是常数,β1表示就业的时滞效应,β2、β3、θ是解释变量、解释变量二次项和控制变量的相关系数,ρ1、ρ2、ρ3、ρ4、ρ5分别表示各变量的空间滞后项系数。?i为区域固定效应,νt为时间固定效应,εit为随机误差项。

除了人力资源服务业自身以外,还有哪些因素可能影响地区就业?首先,就业与当地经济发展水平(GDP)、工资收入水平(Income)密不可分,良好的经济基础和收入水平往往能够吸纳和吸引更多的就业(郑联盛等,2021)。其次,当地的产业结构及相应行业的劳动生产率会影响就业。由于机器替代人,第二产业的生产率会提高,而第三产业通常为服务业,需要更多的就业人口。在资本投入不变的情形下,第二和第三产业的劳动生产率(Pro2,Pro3)变化会对就业产生相应影响(王智勇,2015)。最后,居民受教育水平(Edu)代表了地区的人力资本水平,是影响地区就业的主要因素之一(王延中和王国洪,2018)。

此外,本文参考LeSage和Pace(2007)的研究,利用偏微分方法将各个变量的空间效应分解为直接效应(表示地区i自变量对地区i因变量的空间作用)、间接效应(表示地区i自变量对地区j因变量的空间作用)及总效应(直接效应与间接效应之和)。

四、长三角地区人力资源服务业集聚的时空演变

(一)人力资源服务业集聚的描述性统计

图1和表1展示了1992—2021年长三角地区人力资源服务业发展和集聚情况。可以看出,在研究时间段内,长三角地区人力资源服務业规模不断扩大,行业从业人员实现线性增长,企业数量则呈现指数型增长态势,平均值由1.200上升至234.925,特别是2016年以来的增长幅度更加迅速,这与“双创”工作的推进密不可分;变异系数和基尼系数呈不断下降趋势,分别由第一时间段(1992—2001年)的2.946和0.836下降至第三时间段(2012—2021年)的1.367和0.663,这表明长三角地区人力资源服务业集聚的空间差异在不断缩小,人力资源服务业分布总体上更加均衡。进一步计算全局Morans I指数,发现各阶段指数均为正值且逐年增加,表明长三角地区人力资源服务业的空间分布并非完全随机,而是存在空间集聚性。而且,随着时间的推移,Morans I指数由第一时间段的0.285上升至第三时间段的0.454,人力资源服务业分布的空间相关性越发显著。

(二)长三角地区人力资源服务业的时空演变

以长三角地区305个县域单位为基本分析对象,绘制了1992—2021年三十年的人力资源服务业空间格局演变图(图2)。可以看出,长三角地区的人力资源服务业集聚的空间格局从上海单中心的绝对集聚向长三角主要城市的多中心分散集聚演变,产业空间的演变过程则遵循扩展扩散向等级扩散再向两者并重的作用规律。1992—2001年,我国社会主义市场经济体制基本建立并逐步发展,人力资源服务业在全国范围内也随之成长壮大。得益于较早的产业起步和较大的市场需求,上海集聚了长三角地区55%的人力资源服务企业,其他与上海相邻近的南通(如皋市、崇川区、启东市、海安市)、苏州(虎丘区、吴中区、常熟市、昆山市)、无锡(梁溪区、江阴市)等城市,则成为人力资源服务业的次集聚区域,产业发展初期遵循扩展扩散的地理规律,空间集聚效应初现。2002—2011年,随着中国加入WTO,对外开放进一步扩大,国外人力资源服务企业大量涌入长三角地区,长三角地区进一步融入国际竞争与分工合作。这一阶段,长三角地区的人力资源服务业向南北西三个方向扩展,上海-苏州-无锡-常州-镇江-南京-合肥一线的集聚规模最大,企业数量占比超过50%。南通-泰州-扬州-盐城-淮安-宿迁-徐州一线企业数量快速增加,增幅均在40%以上。南向的嘉兴-杭州-宁波人力资源服务业也呈现带状集聚分布,但总体规模较小。与此同时,一些中心城市的人力资源服务业开始发展壮大并成为产业空间上的次中心,产业发展开始出现等级扩散的发展规律。2012—2021年,区域协调发展的新理念被提出和践行,人力资源服务业也在转型升级和空间布局优化的过程中不断调整完善。这一时期,长三角人力资源服务业“总体扩散、局部集聚”的现象越发明显,除合肥-南京-苏州-无锡-常州-上海-嘉兴-杭州-宁波呈现“Z”字型的大型集聚带外,在苏北(徐州丰县,淮安淮安区,宿迁宿城区、宿豫区)、皖北(亳州谯城区、宿州埇桥区、阜阳颍州区)、浙中(金华义乌市、婺城区、金东区、永康市)、浙东南(温州鹿城区、苍南县、龙港市)等地区的人力资源服务业也呈现出点状集聚现象,这一时期“Z”字大型集聚带上的人力资源服务业规模占比进一步下降,比例大致维持在45%左右。此外,安徽东南部、浙江西南部的人力资源服务业规模依旧较小,发展缓慢。从产业空间上看,人力资源服务业不仅有超大规模的连绵集聚带,也有围绕次级区域城市的点状集聚分布,整体呈现扩展扩散和等级扩散并重的局面。

五、长三角地区人力资源服务业对就业的影响及空间溢出效应

(一)回归结果

采用空间相关性检验计算得到长三角地区就业人数和人力资源服务业专业化集聚指数的Morans I值较高且在1%的水平下通过显著性检验,表明人力资源服务业集聚与地区就业之间存在明显的空间依赖特征(表2)。为了确定空间计量模型的具体形式,对模型进行检验。结果表明,单纯使用空间误差模型和空间滞后模型考察人力资源服务业集聚的空间溢出效应都可能存在偏误,故而选择空间杜宾模型。另外,通过Hausman检验最终确定固定效应模型(表3)。

表4展示了动态空间杜宾模型的回归分析结果。可以看出,地区就业的时间滞后系数β1=0.238且通过了1%的显著性水平检验,表明地区就业存在明显的路径依赖特征。本地区人力资源服务业集聚与地区就业呈现显著的正相关关系,邻近地区的人力资源服务业集聚同样也会对本地区的就业产生正向影响,这表明大力发展人力资源服务业不仅能够促进本地区的就业规模,还能通过空间溢出效应对邻近地区就业产生积极影响。此外,地区经济发展水平和工资收入与就业呈现显著的正相关关系,但暂未发现人力资源服务业集聚与地区就业之间存在明显的“倒U型”关系,这可能与人力资源服务业的行业特性有关,也可能是人力资源服务业集聚程度暂未达到集聚不经济的临界点。

进一步将人力资源服务业集聚对地区就业的影响进行空间效应分解(表5)。结果表明,无论是短期还是长期的直接和间接效应,人力资源服务业集聚与地区就业之间始终存在显著正相关关系,且长期效应的系数均大于短期效应的系数,即长期效果优于短期效果。可以认为,人力资源服务业的发展会显著提升本地区及周边地区的就业规模,而且不仅短期推进人力资源服务业快速发展能够产生就业拉动和辐射效应,长期的、持续稳定的发展更能释放人力资源服务业的红利和潜能。

(二)稳健性检验

已有研究表明技术创新和外商投资会对地区就业产生重要影响(方建国和尹丽波,2012;王智勇,2015)。考虑到人力资源服务业集聚在影响地区就业时可能产生的遗漏变量,本文新增专利授权数(Patent)、外商直接投资额(FDI)两项控制变量作检验。从表6稳健性检验的结果可以看出,除显著性有差异外,回归结果与原结果一致,因此结论可信。

六、结论

产业空间集聚和溢出是学界关注的热点话题,作为现代服务业重要门类的人力资源服务业,其集聚及对地区就业的溢出影响仍然是个黑箱。而且,以往研究聚焦过大或过小的空间尺度探究产业空间集聚和溢出效应,可能会放大或忽视产业溢出的空间效应。本文从县域单元这一空间尺度入手,以1992—2021年長三角地区人力资源服务业集聚过程为案例,描绘其时空演变格局,分析人力资源服务业集聚对地区就业的影响及空间溢出效应。

研究表明,长三角地区人力资源服务业分布存在空间相关性,产业集聚的空间格局从上海单中心的绝对集聚向长三角主要城市的多中心分散集聚演变,空间差异不断缩小,空间分布总体上更加均衡,产业空间演变过程则遵循扩展扩散向等级扩散再向两者并重的发展规律。人力资源服务业集聚不仅能够促进本地区的就业,还能通过空间溢出效应对邻近地区就业产生积极影响,且这种影响暂未发现存在集聚不经济的情况,即“倒U型”关系。进一步的空间分解效应分析结果显示,无论是短期还是长期的直接和间接效应,人力资源服务业集聚与地区就业之间始终存在显著正相关关系,且长期效果优于短期效果。

上述结论不仅有利于从理论上更好地认识和理解人力资源服务业对就业的积极影响,对于新时代推进中国人力资源服务业高质量发展、促进社会化就业也具有良好启示意义。

当前,中国人口进入负增长时代,人口红利在慢慢消失,就业结构性困难进一步加剧,人力资源服务业的集聚发展将有效促进市场化、社会化就业。各地在大力发展经济、提升劳动报酬的同时,更要推进人力资源服务业高质量发展,因为它能够通过产业溢出效应,对当地乃至整个地区的就业都产生极强的促进作用。对于长三角而言,经济密度大、产业基础好、合作网络密,推进人力资源服务业集聚发展更能够放大产业的社会效应。特别是在长三角一体化发展的背景下,各地应遵循人力资源服务业发展的空间扩散和产业溢出规律,合理布局人力资源服务企业及相关产业园,推进人力资源服务业区域协调发展;同时,进一步打破行政和市场壁垒,加强与周边城市的产业分工协作,畅通人力资源服务产业溢出通道,提升人力资源服务业的区域整体竞争力,积极释放人力资源服务业的长期红利和潜能,以期为地区就业提供有力支撑。

参考文献:

[1]Bathelt.H, Malmberg.A, Maskell.P. Clusters and Knowledge: Local Buzz, Global Pipelines and the Process of Knowledge Creation[J]. Progress in Human Geography.2004, 31-56.

[2]Coffey.J. The Geographies of Producer Services[J]. Urban Geography. 2000, 170-183.

[3]Keeble.D, Nachum.L. Why do Business Service Firms Cluster? Small Consultancies, Clustering and Decentralization in London and Southern England[J]. Transactions of the Institute of British Geographers. 2002, 67-90.

[4]Krugman.P. Increasing Returns and Economic Geography[J]. Journal of Political Economy. 1991, 483-499.

[5]LeSage. P, Pace. K. A matrix exponential spatial specification[J]. Journal of Econometrics. 2007, 190-214.

[6]Maskell.P, Malmberg.A. Localised Learning and Industrial Competitiveness[J]. Cambridge Journal of Economics. 1999, 167-186.

[7]Sternberg. R, Litzenberger. T. Regional Clusters in Germany: Their Geography and Their Relevance for Entrepreneurial Activities[J]. European planning studies. 2004, 767-791.

[8]Van.M, Hooimeijer.P. Mulder. H. Urban Form and Job Access: Disparate Realities in the Randstad[J]. General Information. 2001, 231-246.

[9]Woodward.D, Figueiredo.O, Guimaraes.P. Beyond the Silicon Valley: University R&D and high-Technology location[J]. Journal of Urban Economics. 2006, 15-32.

[10]阿尔弗雷德·马歇尔. 经济学原理[M]. 北京:中国社会科学出版社,2008:28-31.

[11]蔡昉,张丹丹,刘雅玄. 新冠肺炎疫情对中国劳动力市场的影响——基于个体追踪调查的全面分析[J]. 经济研究,2021,56(02):4-21.

[12]曹聪丽,陈宪. 生产性服务业集聚、城市规模与经济绩效提升——基于空间计量的实证研究[J]. 中国经济问题,2008,(02):34-45.

[13]陈朴,林垚,刘凯. 全国统一大市场建设、资源配置效率与中国经济增长[J]. 经济研究,2021,56(06):40-57.

[14]方建国,尹丽波. 技术创新对就业的影响:创造还是毁灭工作岗位——以福建省为例[J]. 中国人口科学,2012,(06):34-43+111.

[15]高文书. 新冠肺炎疫情对中国就业的影响及其应对[J]. 中国社会科学院研究生院学报,2020,(03):21-31.

[16]高文书. 人力资源服务业何以能够促进就业[J]. 人力资源服务,2022,(01):1-8.

[17]郭庆,王涛. 共促人力资源服务业平台化转型发展[J]. 宏观经济管理,2021,(01):57-64.

[18]侯增艳. 我国人力资源服务产业园建设的成效、问题与对策[J]. 经济研究参考,2020,(13):107-114.

[19]马双,曾刚. 上海市创新集聚的空间结构、影响因素和溢出效应[J]. 城市发展研究,2020,27(01):19-25.

[20]迈克尔·波特. 国家竞争优势[M]. 北京:中信出版社,2007:1-30.

[21]仇保兴. 发展小企业集群要避免的陷阱——过度竞争所致的“柠檬市场”[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版),1999,(01):25-29.

[22]田永坡,李琪. 我国在人才流动及引才中发挥人力资源服务机构作用的政策与实践[J]. 中国人事科学,2022,(06):66-73.

[23]汪怿. 人力资源服务业支撑上海全球科技创新中心建设策略研究[J]. 科学发展,2017,(04):5-14.

[24]王缉慈. 创新的空间——企业集群与区域发展[J]. 北京:北京大学出版社,2001:1-20.

[25]王林雪,熊静. 人力资源服务业空间集聚组织模式研究[J]. 科技进步与对策,2016,33(14):63-69.

[26]王凌. 人力资源服务产业集聚建设的影响因素及其突破[J]. 江西社会科学,2016,36(07):54-60.

[27]王茂军,马慧汶,邵静,曹田敏达. 空间集聚对在京日企就业规模的影响研究[J]. 地理研究,2022,41(07):1845-1863.

[28]王書柏,朱晓乐. 人力资源服务业转型升级:机遇、挑战及动力机制[J]. 中国人事科学,2022,(02):62-73.

[29]王智勇. 外资如何影响中国就业?——基于1989-2010年地市级面板数据的研究[J]. 产经评论,2015,6(01):126-142.

[30]张明志,孙婷,姚鹏. 高铁开通对城市服务业集聚效率的影响[J]. 软科学,2019,33(08):44-48.