常用化学药物通用名汉译方法研究

——以2020版《中华人民共和国药典(二部)》为例

何玉琼,岑思园,郭宇航

(广西中医药大学,广西 南宁 530200)

药品通用名,即国际非专利药品名称(international nonproprietary name,INN),是世界卫生组织推荐使用的英文名称,在全世界范围内通用,一个药物通常只对应一个通用名[1]。《中华人民共和国药品管理法》明确规定药品必须使用通用名称。化学药物种类数以万计,名称众多,随着新的药品层出不穷,各类药物的汉语译名无异于给实际用药及记忆造成一定困难和混乱[2]。《中华人民共和国药典》是中国国家药典委员会编制的国家性药物标准核心文件,收载的药品中文名称均为法定名称,同时标注的英文名称均采用国际非专利药名(INN)[3]。本文以2020 版《中华人民共和国药典(二部)》收载的化学药物通用名称为研究对象,从药物的化学结构、发明传播历史、研发历程等分析其汉译方法异同,总结归纳其英文通用名称汉译基本规律和特点,为医药、翻译相关专业领域人员提供学习参考。

1 研究对象

《中华人民共和国药典(二部)》共收载化学药2 712 个品种[4],包括普通药物(原料药及其制剂)2 683个品种,放射性药物30个品种。为简化研究和避免研究对象重复,本研究将命名较特殊的30个放射性药物剔除,也剔除普通药物中的衍生制剂的部分(如药典中同时收录西米替丁、西米替丁片、西米替丁注射液3个品种,仅保留原料药西米替丁),共有852个原料药纳入研究。

2 化学药物通用名汉译方法

研究发现,《中华人民共和国药典(二部)》的药物通用名翻译(英文到中文)除了最常见的音译、直译、意译等翻译方式外,由于受药物化学结构的复杂性、药物发明历史、衍生药物命名系列化等因素的影响,还存在音译+直译结合、音译+意译结合的特殊翻译方式。

2.1 音译法 音译法是指用发音近似的汉字翻译出外来词。这种用于译音的汉字不再有自身的原意,只表现药名在原语言中的近似发音[5]。这种译法简便、直接,因此在药物汉译时,音译法的使用占比很高。《中华人民共和国药典(二部)》中,药名的音译不论原英文名的音节多寡,多为3~4 个,一般不超过5 个,都常选择“阿”“托”“可”等翻译外文名称常用的汉字,或直接使用“拟声字”,如“吗啡”“咪”等。与其他翻译方法相比,音译法简单直接,但是不能表达药名本身的意义。具体来说,《中华人民共和国药典(二部)》中药名的音译又可以分为简单音译法和归类音译法两种。

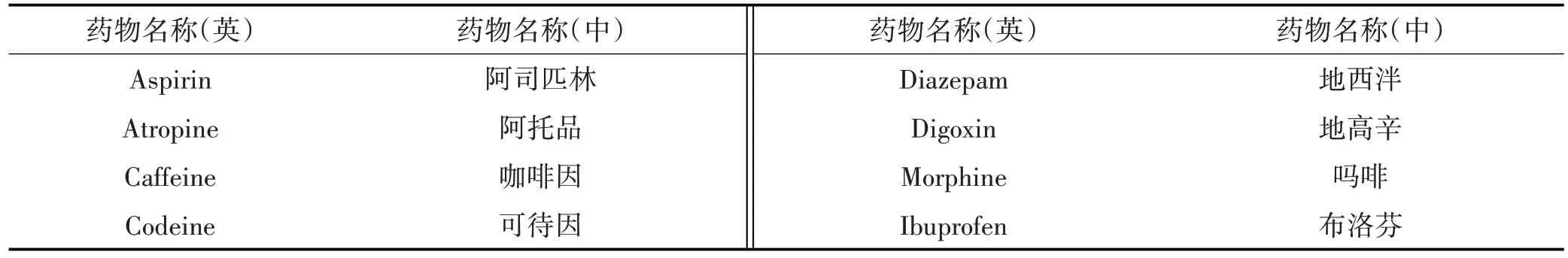

2.1.1 简单音译法 简单音译法多见于经典药物名称的翻译,其最大优势在于译名发音与英文原名基本一致,方便学习和国际交流,同时简单易行,用字不含任何用于描述化学性质、化学元素、化学结构(如酸、碱、酚、胺、肟、噻、呋喃、吡啶、氟等)专业词汇用字,很方便业外人士读写,如表1。

表1 部分音译药物英文通用名与中文名对照

表1 里药物名称的翻译方式有一个共同特征,可归纳为“一药一名”的“单纯音译”,中文译名只反映原英文读音,不体现药物的化学性质、药理作用特点,也不体现同类型药物之间的关系。1899 年面世的阿司匹林(Aspirin)是天然产物水杨酸与乙酸酐合成的一个化学结构(即乙酰水杨酸)[6],其译名中的“林”与1962 年才被设计和合成的青霉素类抗生素阿莫西林(因青霉素的旧称“盘尼西林”而得名)的“林”显然没什么关系。又如“Morphine”和“Codeine”,同为阿片类药物,均有中枢性镇痛镇咳作用,甚至化学结构上仅相差一个侧链基团,但两者对应的中文译名“吗啡”“可待因”并未体现两者化学本质的相似性。

简单音译法往往会引起源语言信息丢失的情况。如“Morphine”是德国化学家泽尔蒂纳于1806 年首次从鸦片中分离出来的中枢性镇痛药,其使用希腊梦神Morpheus的名字将其命名为“Morphine”。该药英文通用名的起源显然与吗啡的镇静、使人嗜睡的药理作用有关,但其音译名“吗啡”与该药物的药理作用无任何关系;又如“Atropine”,是从茄科颠茄属植物颠茄Atropa belladonnaL.提取物中发现的一种生物碱,可见该药物英文通用名是借颠茄植物的属名来命名的,但其中文音译名称“阿托品”并未体现与药物来源有关的信息。

《中华人民共和国药典(二部)》中,只有极少数使用音译法翻译的药名可体现出一定的药物作用,有一定“音意结合”的考虑在内。如:“Perphenazine”奋乃静,属抗精神病药,对幻觉妄想、思维障碍、淡漠木僵及焦虑激动等症状有较好的疗效,用于精神分裂症或其他精神性疾病障碍,也用于止呕,其音译中文名能形象地点出了该药的部分作用,但所反映的药理作用比较片面,容易引起临床用药失误。

笔者认为,药物名称的汉译使用简单音译,产生“一名一译”现象的原因有二。其一,很多经典药物发明时间早,命名时尚未有同类药物问世,英文药名尚且没有考虑衍生药物的命名问题,药物引入中国时对药名的翻译也不可能未卜先知;其二,是在未建立国际药物通用名体系前,药品商家考虑商业利益,往往希望其产品命名独一无二又带有一定“暗示性”,对新药的命名较为主观随意,缺乏科学性,药物引入国内时又因文化差异、民众没有类似医药概念、化学基团中文名称尚未规范等原因,往往难以对其名称进行规范翻译,音译就成了最方便的选择。

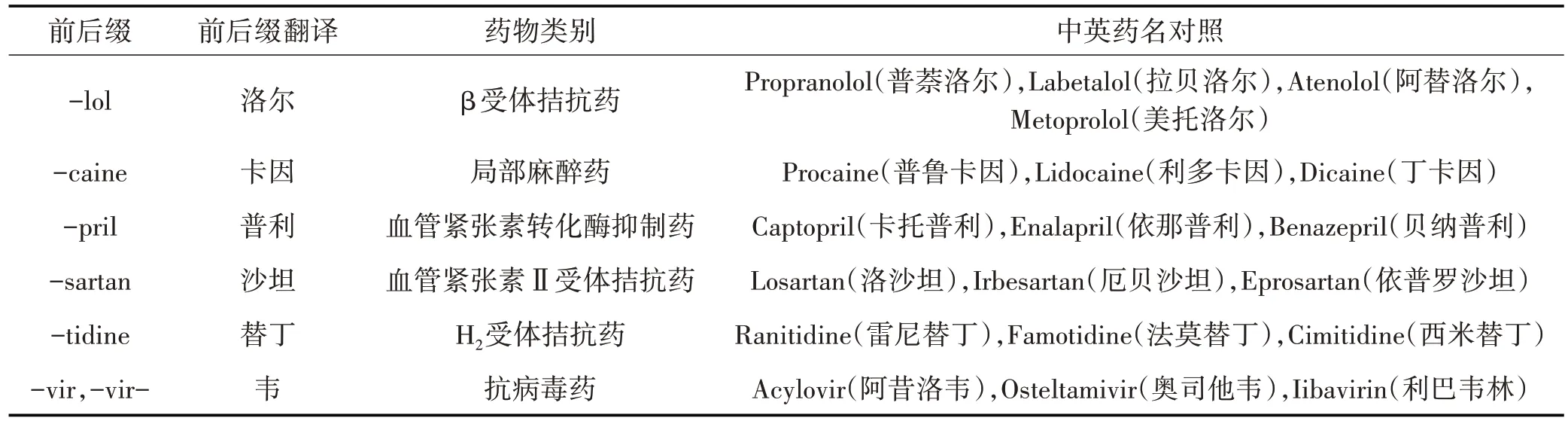

2.1.2 归类音译 20世纪中期以后,医药相关学科飞速发展,新药层出不穷。药理作用相似的药物,其化学结构往往相似,有些新药不过是在老药的结构上改造而成的衍生物[7]。因此,一些同种类药物的命名以及相应的中文译名逐渐显现出一定规律性,如表2所示。同类药物往往其名字中含有一致的前后缀,翻译成中文时也统一使用相同的汉字(表音),以突出这些药物的共同点。

表2 部分具有相同前后缀的药物名称的归类音译

表2 中,使用相同前后缀的药物一般均具有类似的化学结构,药理作用、临床应用甚至不良反应都相近。而带有“vir”前后缀的药物,虽不具有相近的化学结构和作用范围,但均使用“vir”(意为“病毒”)作为其名字的一部分,点明了该类药物均为抗病毒药物。

基于这种同类药物带有相同前后缀英文名的“系列化”命名现象,在翻译和临床实践中,采用归类翻译方式对相同部分选择相同的汉字进行音译,显然能够大大提高了不同类别药物的辨识度,不仅方便临床辨药,而且能应对同类药物不断迭代更新出现的翻译问题。

需要指出的是,某些药物将主要基团、基本结构进行直译或者意译,仅有后缀部分使用音译法。如青霉素类抗生素中的-cillin后缀,统一翻译成“西林”;喹诺酮类合成抗菌药的-xacin后缀,统一翻译成“沙星”;二氢吡啶类抗高血压药的-dipine 后缀,统一翻译成“地平”等;以上药物的后缀部分使用归类音译法进行翻译,显然也是为了保留源语言中对药物进行“系列化”命名的特点。

2.2 直译法 所谓直译,就是既保持原文的内容,又保持原文的形式的翻译方法或翻译文字[8]。化学药物汉译使用直译法,相比于音译法,直译法很大程度上保留了英文名中关于药物的来源(器官、种属等)、化学结构等信息。

2.2.1 套用器官名直译 激素类药物,如肾上腺素、胰岛素等物质本身就是人体内常见激素。这些药物的英文通用名就是用该器官产生的物质来直接命名,因此翻译上可直接借用对应生理器官的汉译名称。如:“Epinephrine”由epi(上,希腊语)+nephr(肾,希腊语)+ine(无实义,可翻译为素或因子)组成,肾上腺又是器官名,因此译为“肾上腺素”;“Insulin”是由胰岛β细胞分泌的激素,英文名由insula(拉丁语,意为“岛屿”)+in 组成,因此译成“胰岛素”;“Testosterone”由testo-(即“testicle”睾丸)+one(酮基)组成,因此翻译成“睾酮”;“Norepinephrine”名称中,epinephrine 意为肾上腺素,nor 意为去掉甲基,该药的化学结构就是肾上腺素的结构中去掉甲基,因此翻译为“去甲肾上腺素”,比起音译为“诺厄皮涅菲林”“诺厄肾上腺素”更易于让人理解。

2.2.2 套用来源微生物名直译 很多提取自各种霉菌的抗生素类药物也使用来源霉菌的种属名称命名,翻译时也直接套用来源霉菌种属的中文译名。如:1928 年,亚历山大·佛莱明首先发现了青霉菌属真菌penicillium 会分泌一种物质来杀死它周围一圈培养基上的葡萄球菌,他将这种未知的物质按来源霉菌命名为“Penicillin”。该药于上世纪40 年代引入中国后先后有“盘尼西林”“青霉素”“青霉菌素”的译名,现《中华人民共和国药典(二部)》中,采用直译的“青霉素”作为其通用名。“Streptomycin”来自Streptomyces 链霉菌,译为链霉素;又如“Erythromycin”,最初分离自链霉菌属红色链霉菌Streptomyces erythreus,后改称红色糖多孢菌Saccharopolyspora erythraea,“erythrea”在希腊文中意为“红色”,翻译时按药名的字面意思直译为红霉素,而不是红色链霉素。其原因应该是来源霉菌种属重新划分,不再被称为“红色链霉菌”,且红霉素与链霉素在化学结构、抗菌作用机理上差别很大,“Erythromycin”翻译为“红色链霉菌”容易产生误导。上述药物除青霉素外英文名中都以mycin 结尾,其中myc-意为霉菌(mycete),in 无实义,可翻译为“素”或“因子”,因此译名中一律译为“某霉素”,保留了原名标志性的特征,非常便于识别。

2.2.3 套用植物名或中药名直译 如“Puerarin”最早提取自豆科植物葛Puerarialobata(Willd)Ohwi 及野葛PuerariathunbergianaBenth.的根,因此直译为“葛根素”。“Camphor”英文名源自樟科樟属植物樟Cinnamomumcamphora(L.)presl 的属名,其化学本质与中药里的“樟脑”一致,因此直接采用“樟脑”为中文通用名。抗疟药青蒿素“Artemisinin”,该药是由中国科学家从中药“青蒿”(即植物学上的黄花蒿Artemisia annuaL.)茎叶中提取得到,其英文名按植物属名命名,而中文名根据中药名“青蒿”定为“青蒿素”,是极少数没有经过“国外命名,引入国内,名称翻译”过程的药物。

2.2.4 直接使用化学领域的译名直译 药典中还收载了一些作为临床药物使用的化学试剂,如乙醇、间苯二酚、氢氧化铝、谷氨酸、葡萄糖、硫酸锌、氯化钾、尿素等,这些药物的中文名直接使用了其化学领域的常用译名(不是化学名),看似音译,实则是按其化学结构使用专有词汇直接直译或分段进行直译,其字义对应化学结构是明确的,甚至是唯一的,因此归类为直译。

2.3 音译+直译组合法 一些药物的部分基团采用直译,部分基团使用音译,译名翻译使用了音译和直译混合的方式。例如,喹诺酮类合成抗菌药均译为“某某沙星”,如“Ofloxacin”中,“o”意指“oxyl”直译为氧,“flo”意指“fluorine”直译为氟,加上“xacin”音译,整体译为“氧氟沙星”;“Levofloxacin”中的“levo-”意为左(旋),Levofloxacin 是氧氟沙星的左旋体,译为“左氧氟沙星”;Norfloxacin 中,nor音译,“flo”即氟,加上“xacin”音译,整体译为“诺氟沙星”;“Ciprofloxacin”中,“cipro”表示环丙基团,“flo”即氟,但为减少字数未作翻译,整体译为环丙沙星。

此后,当更多加上了修饰基团的青霉素衍生药物在命名时,均直接借用-cillin作为词尾,以示该药同属青霉素类抗生素。如“Ampicillin”“Flucloxacillin”“Oxpicillin”等,但上述三个药物在药典中的通用名分别是:氨苄西林、氟氯西林、羧苄西林,显然是将氨苄、氟、氯等修饰性基团进行了直译,同时对“-cilin”部分统一音译为“西林”,以凸显这些药物均为青霉素类抗生素。音译加直译的翻译方式,在药名翻译里很常见,表示药物的性质(药理作用、主要结构)部分往往通过使用统一音译方式呈现,这样与英文原名能保持高度一致,也非常方便药物的区分辨识。

有少数使用音译+直译组合法翻译的药名在一定程度上考虑了药物的药理作用。比如“Chlorpheniramine”氯苯那敏是抗过敏药物,其结尾部分的“amine”并未按其化学上的意义直译成“胺”,而是按音译法翻译成“那敏”,巧妙契合了药物抗过敏的疗效。类似的例子还有“Lactasin”乳酶生,“lacta-”意为乳糖酶,直译为乳酶,“-in”无实义,乳酶生将词尾“sin”部分的音译为“生”而非直译为“素”,是考虑该药具有促进乳糖分解的药理作用,此不失为一种在专业领域追求翻译“信达雅”的尝试。

2.4 直译+意译组合法 意译是只保持原文的内容,不保持原文的形式的翻译方法。经过筛选发现,《中华人民共和国药典(二部)》中众多药物名称并没有很典型的使用意译法的译名,但是有很多直译+意译组合的例子存在。在药典现行中译名中,笔者发现有些药物中文译名并未体现全部的化学结构特征。因此部分药物为突出药物的性质,会增加英文名中没有体现的结构,让词义更完整准确,便于药物的归类。

如药物本身是天然产物或其衍生物,其英文通用名以来源生物名作为药名的主要部分,而翻译成中文时,除了将原名中来源生物信息原样保留进行直译外,还加入表示药物的特征性化学结构或化学性质的内容,便于药物的辨识,特别是便于与来源于同一植物的其它成分进行区分。如“Ephedrine”麻黄碱,是来自麻黄属(ephedra)三种植物的一种生物碱,英文名由Ephedra 植物属名+ine(无意义)词尾组成,通用译名为“麻黄碱”,与旧称“麻黄素”相比,保留了来源植物信息,也突出了药物在化学上的分类,方便与后发现的同植物中的其它成分区分。“Scopolamine”东莨菪碱是从植物东莨菪ScopoliajaponicaMaxin中分离出来的生物碱,其英文名称直接指出了分子结构内含有碱性的胺基(-amine),药典根据药物的整体性质,意译为“东莨菪碱”,而不是直译为“东莨菪胺”。“Digitoxin”是从玄参科植物毛地黄“Digitalis purpureaL.”(中药学中称“洋地黄”)的叶中提取的一种强心苷,具有一定毒性(toxin),通用中文名为“洋地黄毒苷”,既通过直译保留了来源植物信息和其特殊毒性,也通过意译点明了其为苷类的化学特征。

还有较常见的现象是,药物本身是合成药物,英文通用名用其化学结构的特征性基团堆砌或组合而成,在翻译时人为加上或补齐了部分结构,使得译名更加符合中文的语言特点,便于使用和阅读。如“Paracetamol”中“para-”指化学上苯环的对位,“acet-”指乙酰基团(acetyl),“amo-”指氨基(amino),只提及两个重要基团及其空间位置,直译为“对乙酰氨基”显然不符合中文语言习惯,表达不清。其整体结构实际上是“在(苯环)对位上有一个乙酰氨基的苯酚”,因而译为“对乙酰氨基酚”,“酚”的部分是对原文直译基础上的合理补充。

3 小 结

通过对2020 版《中华人民共和国药典(二部)》收载的汉译化学药通用名称研究发现,在纳入研究的852 个药物中,241 个采用音译法,占28.3%;315 个采用直译法,占37.0%;226 个采用音译+直译组合法,占26.5%;70 个采用直译+意译组合法,占8.2%。结果显示,现行药物通用名的中文译名采用直译法最多,主要体现的是药物的化学本质,而非药物的药理作用或临床应用。

结合世界药物发展历史进程,我们发现早期药物的命名往往与药物的化学性质无关,因此早年药物名的中文翻译更多采用音译。但随着现代医药科学的不断发展,同类药物的不断开发面世,更多药物的英文命名明显朝着反映药物化学本质的方向发展。在这个基础上翻译的中文药名,显然也遵从这一规律,更多地采用将原文中的化学基团直译的方法来翻译药名。当然,受原英文名中化学基团过多、同类药物的已有系列化译法等因素影响,翻译方式有时具有不稳定性,表现在同类药物的翻译上多种译法混用。

药物通用译名忠于英文原名,基于药物本身化学属性的翻译策略,有利于药物通用名译名保持专业性、科学性,利于专业人士同行交流;避免望文生义,乱用药物等。虽然忠于原名基于化学属性的策略不可避免地在译名中引入部分化学相关生僻字,但是药物通用名译名使用者是医生、护士、药剂师等专业人士,相对于五花八门的商品名而言,保持通用名的专业性、唯一性更加重要。

在面对大量的药物时,医药工作者可通过药物名称中体现的化学结构、特征性前后缀等记忆该药物的类别及作用,医药翻译工作者应熟悉化学药物翻译的规律及特点,在翻译时准确、快速地找到对应译名,避免误解。本研究可为其他化学药物汉译提供一定的借鉴,为翻译相关专业领域人员提供学习参考。