“反自然主义”:克拉考尔早期电影理论中的建筑学维度

蒋兰心

为了实现本质的辩证法,要藏身在物质的丛林中。

——克拉考尔

(Kracauer,The Mass Ornament 260)

谈及著名电影理论家齐格弗里德·克拉考尔(Siegfred Kracauer),无论是早期的魏玛德国时期(1918—1933 年),还是后期的流亡美国时期(20世纪40 年代—20 世纪60 年代),“现实主义”与“唯物主义”都是其电影思想绕不开的关键词。很多国内学者在重访克拉考尔魏玛时期思想时认为,受到马克思主义的影响,克拉考尔从1925 年起转向了历史唯物主义和意识形态批判。①但本文认为,克拉考尔电影理论并非仅有“形而下”的意识形态批判,而是始终保持“形而上”的对精神与本质的探索。且二者之间并非全然割裂的两个阶段,而是始终交织、缠绕在一起,一直延续到克拉考尔的晚年。本文将克拉考尔魏玛时期电影理论中对精神与本质的探索这一倾向概括为“反自然主义”。②“自然主义”重视电影的客观性与现实性,将电影看作是对自然、现实的再现与模仿;“反自然主义”则与之相反,关注电影的内在性与可能性,认为真正的影像接近于理念(idea)的实在化。本文将阐释这一问题:克拉考尔以“现实主义电影理论家”的身份闻名,为何其早期思想是“反自然主义”的?

为了回答这一问题,我们需要重读克拉考尔魏玛时期被遮蔽的电影文献,并引入一个全新的分析维度——建筑学维度。建筑学之于克拉考尔思想的重要性长期被忽视,却是解码其早期电影理论的关键:1.就时代背景而言,魏玛时期的柏林被誉为“20 世纪的首都”,它的鼎盛时期被称为“咆哮的20 年代”,现代城市不断创造超负荷的视觉刺激,汇集了现代性的典型表征。电影与建筑则是现代性的一体两面:电影捕捉了现代城市的倏忽流动、转瞬即逝的特点,而现代城市的运动与变化又与电影的物质美学特征完美契合。同属大众文化的二者深刻体现了现代性的断裂与破碎,在改变城市物理空间的同时影响了城市大众的知觉与审美。2.就其生平经历而言,克拉考尔曾接受系统、严格的建筑学训练,师从斯图加特应用科技大学教授、德意志制造联盟(Deutscher Werkbund)主席西奥多·费舍尔(Theodor Fischer)与建筑学家、考古学家理查德·博尔曼(Richard Borrmann),其博士毕业论文《十七世纪至十九世纪初柏林、波茨坦及若干城市马克锻造工艺的发展》(Die Entwicklung der Schmiedekunst in Berlin,Potsdam und einigen Städten der Mark vom 17.Jahrhundert bis zum Beginn des 19.Jahrhunderts,1915 年)则直接聚焦于建筑细节、表面装饰与感知理论。即便克拉考尔彻底结束建筑师的工作,正式成为《法兰克福报》(Frankfurter Zeitung)的专栏作家后,克拉考尔仍在自传小说《金斯特:自撰》(Ginster.Von ihm selbst geschrieben,1928 年)中将自己化身为年轻建筑师金斯特,以一种个体化、私语化的方式观察各类建筑活动。3.就克拉考尔魏玛时期的电影理论而言,正如他的挚友阿多诺(Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno)对他的评价,“建筑中最重要的光学以一种升华的形式留在了他的心中”(163)。建筑方面的训练让魏玛时期的克拉考尔鲜少对电影进行“内文本”细读,而是关注现代建筑中各类“泛文本”的电影活动。他对电影的分析与对建筑、城市文化的理解深刻交织在一起,可以说,不了解克拉考尔的建筑观念,便难以理解他的早期电影理论,反之亦然。因此,本文力图在建筑学背景之下重构克拉考尔复杂、异质的早期电影理论,通过勾勒魏玛“稳定时期”(1924—1929 年)最具代表性的“新客观主义”(Die Neue Sachlichkeit)建筑的发展趋势,③指出当前学术界的克拉考尔电影研究中的某些误区,并揭示克拉考尔早期电影思想的“反自然主义”内涵。

一、从“新客观主义建筑”谈起

魏玛德国电影与建筑的惊人成就,根植于一战战败与政治巨变的“恶土”之上。德国民众认为,第一次世界大战并未导向变革,这段残酷的经历不过是德皇发起的无意义屠杀。德国士兵与工人群体受到布尔什维克革命的鼓舞,爆发了一场部分成功的起义,宣告魏玛共和国的成立。仓皇建成的魏玛共和国是各方势力博弈下的产物。经济方面,1919—1923 年的通货膨胀让战败的阴影挥之不去,1924—1929 年的道威斯计划又促使根基不牢的魏玛快步迈向虚假繁荣。政治方面,革命并未动摇德国复杂的社会状况,共产主义、法西斯主义、君主立宪制与怀旧情绪并存,德国未来的政治走向仍处于一片混沌之中。文化方面,战后的失落与匮乏转化为对改变与重建的痴迷,德国艺术家们想象着废墟之中会诞生一个美好的未来,愤怒与激昂的情绪催生出了表现主义运动。

表现主义浪潮很快席卷了德国各个文化领域,它的广泛流行充分说明了魏玛民众对“新”的渴望,“新城市”“新家庭”“新女性”等口号层出不穷,建筑领域也吹响了“新建筑(Neues Bauen)”“新住宅(Neues Wohnen)”“新生活”的号角。表现主义建筑师们决定与前辈彻底决裂,开始以“新”方式进行建筑想象,他们在设计中大量采用玻璃这一建筑材料,使得光线充分进入室内,来表现生活的内在精神,传达出对纯洁、完美的乌托邦的向往。然而,表现主义建筑的革命激情和乌托邦能量很快被经济危机与社会现实打败。战后的德国经济支离破碎,众多民众流离失所,可供使用的住宅极度拥挤、卫生条件恶劣。1919—1923 年的通货膨胀又导致建筑材料严重短缺,房屋建设停滞不前。住房问题成为全国性困境,德国一度成为欧洲居住环境最糟糕的国家之一。“纸上谈兵”的表现主义已然不适合魏玛的社会状况,此时的建筑运动开始追求功能化与实用性,“新客观主义建筑”应运而生。

新客观主义是一种更加冷静、客观的“现实主义”,发轫于对表现主义的质疑与反叛。就美学原则而言,新客观主义坚定地站在了表现主义的对立面:表现主义重视内心世界的刻画,新客观主义则尊重外部现实的记录;表现主义建筑追求夸张化与具象化的“反现实主义”风格,新客观主义建筑则强调简洁、实用的“新自然主义”审美;表现主义将建筑视为天才的自我表达,新客观主义则认为建筑是劳动者的集体作品。“稳定时期”的德意志制造联盟和包豪斯(Bauhaus)是新客观主义建筑的典型代表,在他们看来,新客观主义建筑应摒弃所有表面装饰,以混凝土、钢铁、玻璃结构出纯粹的几何形状,充分体现标准化、规范化和科学化,并使建筑作品符合泰勒主义与福特主义。著名建筑学家阿道夫·卢斯(Adolf Loos)是反对装饰、崇尚道德禁欲主义的先锋,在他看来,装饰“是堕落的象征[……]文明的进化意味着从日常用品逐渐剥离装饰的过程”(70)。新客观主义建筑不仅符合当时的社会状况与经济现实,而且被内化为一种哲学思潮,成为“现代主义本身的象征”(Pehnt 19)。

克拉考尔作为曾经的建筑师,自然对现代建筑的兴起投入了充分的关注,但他对于具有典型“现实主义”美学风格的新客观主义建筑并未大加褒奖,而是采取了一种审慎的辩证态度。他清醒地意识到,新客观主义建筑反对装饰、清扫一切的“夺取精神”让一些重要事物濒临消亡。对于老建筑,新客观主义建筑师讽刺其外墙装饰“野蛮”,他们拆掉了威廉时代窗台、栏杆、拱门上的华丽装饰,用光滑的几何图形取而代之,老建筑就此被剥离了时代背景。对于新建筑,新客观主义同样极力回避历史感,工业化、类型化与理性化的社会住房号称自己永不“过时”。而搬进“新住宅”的并不是“新人类”,而是那些拥有“不文明”的“小资”家具的无产阶级工人家庭,《新生活》《新建筑》等杂志傲慢地要求他们扔掉旧家具,为现代设计腾出空间。新客观主义的“夺取”也蔓延到了街道上,干净整洁、整齐划一的街道亮起了灯光,给原本暧昧混乱的街道带来了秩序感。在克拉考尔看来,新客观主义的清扫与革新“就像对衰老的拒绝一样,它也起源于与死亡对抗的恐惧情 绪”(Hansen,“America,Paris,the Alps”384),米利亚姆·汉森(Miriam Hansen)则认为,这一建筑风格不仅回避衰老,而且“出于德国社会拒绝面对战败带来的大规模死亡经验”(384),抹去威廉时代的痕迹如同抹去了战败记忆。

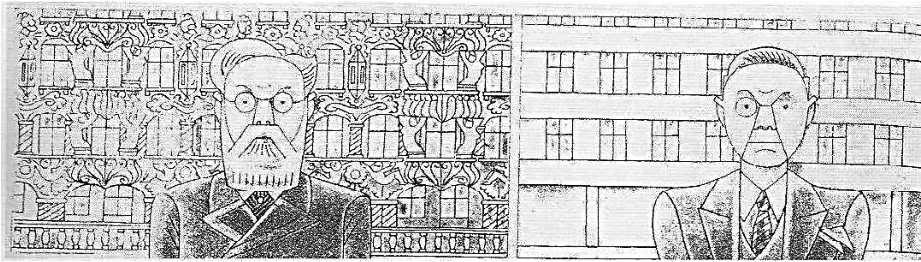

图1:讽刺漫画《现代化:房主吉斯曼的外墙翻新前后对比》(Modernisierung:Der Hausbesitzer Gieselmann vor und nach der Erneuerung seinen Fassade,1929 年)。

具体而言,克拉考尔从“去历史化”和“再度神话化”(Remythologisierung)两个方面批判了新客观主义建筑。一方面,克拉考尔认为,新客观主义建筑反对装饰、过度追求标准化会让建筑丧失历史性,进而导致工具理性化与精神空虚。1927年,克拉考尔在参观德意志制造联盟组织的“住宅”建筑展(Die Wohnung)后指出,“新客观主义的特点恰恰在于它有一个什么都不隐藏的外表,它没有从[历史的]深度中挣脱出来,而是模拟它”(Werke 639)。新客观主义无装饰的外表以及冷静、客观的“现实主义”原则均是为了让自身超越历史,成为历史之外的事物,然而,对形式与功能近乎纯粹的追求其实是以形式模拟本质。新客观主义建筑将“对自然作为一个整体进行控制与使用”(Kracauer,“The Mass Ornament”80)视为自身发展的唯一目标,忽视了建筑的根基——“人性”(Menschlichkeit)维度,这只会让新客观主义建筑沦为自然的残余物。克拉考尔强调,“新的住宅并不意味着最终的充实”(Werke 639),经济适用性住房可以解决魏玛德国的燃眉之急,却无法解决现代人“先验的无家可归”,被剥夺联系的居住者只得将孤独投射于消费领域,这将进一步导致现代人对物的漠视、对人的冷漠。在克拉考尔眼中,清教徒似的“新建筑”呈现出一种“怪异的悲伤”,被清除掉“负面的丰富性”后,建筑无法再容忍自身的匮乏,呼喊着改变与革新(639)。

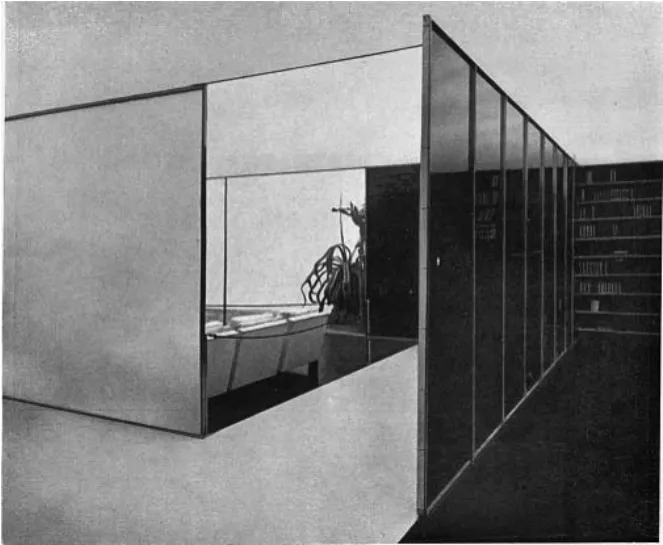

图2:“住宅”展的展品“玻璃房”,这一设计充分体现了新客观主义建筑实用、简洁、极度克制的特点

另一方面,克拉考尔认为,失去装饰与历史的建筑会陷入“再度神话化”的危险。1925 年,克拉考尔的好友恩斯特·梅(Ernst May)出任法兰克福城市规划委员会主席,在他的带领下,魏玛共和国最全面的住房建设计划正式启动。梅以类型化、标准化和机械化为纲领,制定了“新法兰克福”(Das Neue Frankfurt)计划。1925—1930 年间,该计划开发了二十余个大型建筑项目,为全市近十分之一的人口(约五万人)建造了一万五千余套现代公寓。1926 年,梅创办了《新法兰克福》杂志以宣传他的新客观主义建筑理想,并通过广播、摄影、电影等现代技术将影响扩大。梅对于大机器以及工具理性的宣传让克拉考尔倍感恐惧,④更令他不满的是,以“新法兰克福”为代表的新客观主义建筑号称自己是人类的“最后居所”(The Last Dwelling),可以通过“新的建筑形式”和“新的生活类型”建构出“新人类”。这番救世主式的言论让克拉考尔看到了自然神话的复苏,为此,他撰写了《一位建筑师的家》(Das Heim eines Architekten,1926 年)。克拉考尔发现,梅为自己建造的别墅中普遍存在着工具理性与“服从性”(Sachlichkeit),克拉考尔就此指出,冷静克制的新客观主义绝非解决当下社会问题的万能药,只是“通往更有成就的设计的通道”(Werke 466)。这是因为,现代性的进程是人类从自然以及各种绝对性力量的暴力中解放出来的过程,启蒙运动“一举清算了缠绕于世间的教堂、君主制以及封建主上的自然暴力”(Kracauer,The Mass Ornament 75),让科学理性取代了宗教神话,这是人类社会的进步。然而,若是让工具理性所代表的“错误的抽象性”取代自然的“错误的具体性”,工具理性便会继承自然神话并将自身“再度神话化”,人类则会陷入更大的危险,梅极力鼓吹的“新法兰克福”计划便是典型例证。因此,新客观主义建筑绝非人类的“最后居所”,而是历史的“前厅”(Anteroom),⑤只有将新客观主义建筑作为“等待室”而非历史终极目标,才可以防止现代人重新回到神话崇拜之中,人类才可以继续向真理迈进。

总而言之,克拉考尔从未将批判的矛头指向现代建筑本身,而是批判新客观主义建筑中的工具理性化、去历史化以及神话化。在他看来,“电影宫”(Kinopalast)与“电影城”(Filmstadt)这两类电影建筑可以填补新客观主义留下的空白,并创造新的建筑范式。

二、柏林电影宫:以“装饰”反自然主义

电影业是魏玛经济的中坚力量,这一时期,德国每年的电影产量高达三百至四百部;1919—1929 年间,电影院的数量从2836 家激增到5267家,其中规模最大的电影院可以容纳两千多名观众(Jason 61)。庞大、精致的电影院被称为“电影宫”,这些电影建筑空有新客观主义的外壳,名称却多具有新古典主义风格。例如格洛丽亚电影宫(Gloria-Palast)、泰坦尼亚 电影宫(Titania-Palast)、大理石馆(Marmorhaus)、梅赛德斯电影宫(Mercedes-Palast)、巴比伦(Babylon)等,建筑外观与建筑名称的反差暗示了“装饰”的复苏。

克拉考尔之所以对电影宫这一建筑投入了无限热情,是因为它遍布“装饰”的痕迹,并以此打破“新客观主义”的束缚。“装饰”是克拉考尔魏玛时期思想的重要概念,在他看来,人类对于“装饰”的渴求无法被压抑,消失于新客观主义建筑中的装饰会以另一种形式重现,比如,他在魏玛的流行文化中发现了“踢乐女孩”(Tiller Girls)。作为少女的集合,“踢乐女孩”不断以身体排列出整齐划一、精致准确的几何图形,台下的观众与之交相辉映,情不自禁地加入这一层层相套的阵列。“大众变成了建筑材料”(Kracauer,“The Mass Ornament”76),并把自身视为人形碎片以结构“宏伟建筑”,这种无深度、无内涵的“表面现象”便是“大众装饰”。魏玛主流学界对“大众装饰”的驳斥映射在政治光谱的两极:右翼知识分子认为,“大众装饰”威胁了高雅文化、精英立场甚至是德国的民族性,必须加以打压;左翼知识分子则认为,“大众装饰”被资本主义所利用,反映的是资本的无限生产、扩张与再生产,其中的工具理性迷惑、麻醉了大众。

克拉考尔虽有鲜明的左翼立场,但与同时代思想家相比,他的独特之处在于承认“大众装饰”的积极属性。他在《大众装饰》中写道,“装饰性”的大众文化具有双重属性:一是本质属性,大众文化破碎、肤浅、微小的表象反映了现代性的普遍症候,通过对它的批判性解读可以找到通往“事物本质存在的非中介化道路”(Kracauer,The Mass Ornament 75)。二是解放潜能,“无意义”的大众文化消除了各种意识形态的偏见,并给予观众一种全新的感知体验,通过对其深入观察,观众得以拥有自由的属性。换言之,“大众装饰”稳定、坚固的表象破裂以后,无序、破碎的社会基础便会显露出来,对流行文化的“狂热”(Cult)将导向解放的梦境。在此,“装饰”既是对技术化、工具化的社会现实的抵抗,也是对“自然主义”美学风格的抵抗。哲学家汉斯-格奥尔格·伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)在1960 年出版的《真理与方法》(Wahrheit und Methode)中呼应了克拉考尔的观点,他认为,“装饰品属于其穿戴者的自我表现。对于装饰品来说,它们一定属于表现[……]一种普遍的本体论的结构要素”(208—209)。在伽达默尔看来,装饰与本体并非对立关系,只要装饰适合本体,装饰就不再处于从属地位,而具有本体论上的必要性。这一观点也是克拉考尔《大众装饰》的关键思想,“要确定一个时代在历史进程中所占据的位置,分析不起眼的表面现象比分析那个时代的自我判断来得更加可靠”(Kracauer,The Mass Ornament 75)。因此,克拉考尔坚信,面对电影、摄影等“装饰性”“表面化”的大众文化,“唯一可能的出路是一头扎进大众装饰的核心地带,而非绕道远行”(86)。

电影宫既是承载“大众装饰”的物理空间,又是对新客观主义建筑风格的反叛。具体而言,电影宫的“装饰”可分为外部装饰与内部装饰两种。其一,外部装饰指的是电影宫外墙上的“电影广告”(Kinoreklame)。“电影广告”是一种投射在电影宫外墙上的“灯光广告”(Lichtreklame),它以灯光的变化与明灭表现运动,再在彩绘、雕塑的配合下组成极具视觉冲击力的广告牌。正如前文所说,新客观主义建筑师拆除了建筑外墙繁复的装饰,代之以平整、空旷的无装饰墙面,这一细致的建筑再造一方面用整齐、稳定屏蔽了混乱与无序,使魏玛的城市景观宛如一台高效运转的机器;另一方面,正是因为建筑外墙的空旷,无数广告牌、张贴画与“灯光广告”才拥有摆放、驻足的空间。学者珍妮特·沃德(Janet Ward)指出:“魏玛柏林咄咄逼人的街头广告是对原本‘和谐统一’的城市建筑的第一次重大攻击,它们分散了路人的注意力,使其观望、游荡与憧憬。”(41)可以说,作为“装饰”的街头广告让魏玛城市景观从新客观主义的支配下解脱了出来,重新回到暧昧与复杂之中。

在克拉考尔看来,“电影广告”既培育了电影观众的知觉范式又提高了城市民众对电影的接受程度。1927 年,德国心理学家卡尔·马尔比(Karl Marbe)发现,街头广告在路人意识中停留的时间要比一个有吸引力的(女性)路人形象更长(34—36)。1929 年,《德国建筑》(Deutsche Bauzeitung)杂志进一步指出,“电影广告”的最高戒律是实现“目光捕捉”(Blickfangwerbung),街道上的路人会因这个潜意识行为走进电影宫(Herkt 441)。据此,电影宫的外墙成为电影场景的延伸:《大都会》(Metropolis,1927 年)上映时,乌发电影宫(Ufa-Palast)的外墙被漆成了亮银色,以展现电影中“未来城市”的样貌;《柏油路》(Asphalt,1929年)的“电影广告”是疾驰而过的汽车,与电影宫前的车水马龙相映成趣;为了宣传《月亮上的女人》(Frau im Mond,1929 年),乌发电影宫外墙上安装了一个火箭模型,在灯光的配合下,火箭“飞”向月亮再“飞”回城市。克拉考尔感叹道:“[个体]如何抵抗这些[电影的]变形?电影广告扑向空旷的空间,个体漫步其中;广告把他们拖到银幕前,[……]人们在目不转睛的过程中忘记了自己。”(Kracauer,The Mass Ornament 332)在此,电影宫外墙作为纽带,让电影与外部世界紧密相连,现代人的感官模式在电影与城市的双重作用下发生了巨大转变。

其二,就内部结构而言,冷静、克制的新客观主义审美显然不适用于大众娱乐场所,电影宫转而选择新巴洛克风格的“装饰”以展现声色豪奢。克拉考尔在《散心的狂热》(Cult of Distraction,1926 年)中详细分析了电影宫的内部“装饰”,在他看来,建筑纹理、灯光、与电影放映同时进行的各项辅助表演均作为电影“装饰”带给观众“散心”(分散注意力)之感。在当时著名的电影宫中,乌发电影宫组建了一支七十人的管弦乐队以配合电影声乐;陶恩兹恩电影宫(Tauentzien-Palast)拥有全欧洲最大的管风琴;这两家电影宫甚至动用空调将古龙水吹入观众席,适时充当电影情节的点缀。观众在观影过程中“收获的自然是外化、公共化与多媒介的‘散心’体验”(蒋兰心,《“解放的现实主义”:克拉考尔电影理论中的现象学维度》28)。克拉考尔的挚友瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)则在《机械复制时代的艺术作品》中进一步明确了“散心”与建筑的关联,“散心是艺术作品潜入了大众。关于这点,建筑最足以说明,因自古以来,建筑呈现的是一种以散心和集体方式来感受的艺术品模范,故其感受法则最是具有启发教导性”(108)。正如本雅明所言,“过去,绘画只能期待让一两名或极少数的观众欣赏”(92),但游客在参观建筑时往往成群结队,四散于建筑的周围,其目光也不会聚焦于一处,而是处在闲庭信步、走马观花的状态。电影宫带来的观影体验亦是如此。克拉考尔由此认为,由于电影与建筑在观赏模式上的相似性,处于“散心”状态的电影观众构成了一个崭新的“集体”,这一“集体”关注表面、边缘、未被意识形态渗透的电影“装饰”,以感知结构决定注意力的指向,在开放的电影宫中逃离了资产阶级过时的文化形式与道德规范,因此具有自由、解放的属性。

从外部设计到内部结构,电影宫对“装饰”的运用让电影放映空间彻底摆脱了对戏剧舞台的模仿,成为克拉考尔所说的“运动中的建筑”,“它只能是一家电影院!”(Kracauer,“Am Paradies Vorbei”)可以说,电影宫不仅是展示电影文化、促进电影发展的重要窗口,也逐步成为现代城市标志性的新“装饰”。

三、乌发电影城:以“布景”反自然主义

1915 年,美国“环球影片公司”(Universal Picture)向游客开放了其电影制片厂“环球影城”,并在纪念手册中自豪地宣称:“自从有了历史,人类便开始建造城市:有的是为了避难,有的是为了防御,有的是为了居住。但是,从来没有一座城市是专为‘制造娱乐’而建的。这是一座奇幻之城,当人们漫步在这座城市的街道之时,永远不知道眼前是真实还是虚幻”(Jacobson)。在环球影城发表宣言的十一年后,克拉考尔记录了一次参观“乌发电影城”的经历。对环球影城持积极态度的克拉考尔却对乌发电影城进行了猛烈的抨击。在他看来,这个诞生了诸多德国表现主义电影杰作的制片厂不过是由粗制滥造的“印花布”拼凑而成,银幕上恢弘的场景实则是“物品的噩梦”,以制造空洞、封闭的电影催眠观众。由于克拉考尔在《印花布的世界》(“Calico-World:The UFA City in Neubabelsberg”,1926 年)一文中对电影城进行了犀利的讽刺,给读者留下了他排斥“摄影棚电影”的印象,人们往往将这篇文章视为克拉考尔“天真的现实主义”的重要佐证。

然而,克拉考尔对“摄影棚电影”的态度是复杂的。若是结合他的建筑学背景便可发现,克拉考尔的批判揭示了乌发电影城中“物质充盈”与“精神空虚”之间的紧张关系,这恰恰体现了他早期电影理论的“反自然主义”内涵。具体而言,第一,克拉考尔虽对《大都会》《浮士德》(Faust,1926 年)等表现主义电影进行了嘲讽,但他并不是反对其中的“电影布景”与“电影特效”,而是批判乌发电影城利用它们炮制出了现实的幻觉,以实现对现实单一、刻板的模仿。现代性视域下“技术+纸板(或任何脆弱的材料)=现实”(Koolhaas 35)这一建筑公式在电影布景中的广泛运用引起了克拉考尔的担忧。部分“摄影棚电影”借助摄影机的力量将空洞的无机物转换成了另一种高度可信的现实,“一切绝非自然之物,一切又与自然别无二致”(Kracauer,The Mass Ornament 281)。这些影片仅以“自然主义”的立场模仿、再现现实,而不对现实进行任何分析、揭示,这势必会导致电影的空洞。并且,电影观众作为“电影特效”的被动接受者对此一无所知,沉醉于银幕营造的现实氛围中,也情不自禁地模仿起电影。克拉考尔在《小女店员看电影》(The Little Shopgirls Go to the Movies)中对此进行了严厉的批判,他认为,上层阶级决定了生活方式,下层阶级则通过电影加以模仿(The Mass Ornament 291-304)。刻板地模仿、再现现实绝非电影的任务,内在性与精神性的缺失是电影艺术的严重倒退。

第二,克拉考尔认为,作为布景师的建筑师为电影注入了具有反动倾向的自然神话,这导致“机械复制时代”被剥去的“灵韵”在摄影棚中再度复苏。乌发拍摄的神怪奇谈与君主故事让自然暴力不断还魂,电影城中纪念碑式的电影布景也不断彰显着自然的神圣与崇高。之所以如此,是因为建筑师意识到其专业技能不再适用于现代城市,转而选择电影作为替代品以逃避现代性的危机。克拉考尔曾在1923 年撰写报告称,德国建筑协会共有54 名注册建筑师,其中从事建筑工作的不足10 人(Kracauer,“Die Notlage”)。“多年来,被迫赋闲的德国建筑师并没有扼杀自己建造宏伟建筑的渴望”(Kracauer,“Über Türmhäuser”),无法在现代城市中建造的“巴别塔”便建在了摄影棚内。醉心于电影制景的建筑师极力追求更具视觉震撼的建筑设计,渴望复原古典时代的宏伟景观,对现代城市的现代建筑视而不见、避而不谈,建筑师的退守与逃避也反映了魏玛德国普遍存在的“疾病”。可以说,克拉考尔并非批判“电影特效”或“电影布景”,而是批判乌发电影城对这二者的错误使用,后者导致了电影远离其本质,呈现出某种落后、倒退的“自然主义”。

在明确了克拉考尔对于乌发电影城的批判是基于其“反自然主义”立场后,便不难理解他对这一电影建筑并非全盘否定,而是将“摄影棚”与“电影布景”视为实现其电影理想一种手段和工具。换言之,他欣赏那些能够展现电影内在性、可能性,并符合“反自然主义”美学原则的“摄影棚电影”。其中,“街道电影”(Straßenfilm)引起了克拉考尔浓厚的兴趣。这些影片继承了以卢米埃尔兄弟为代表的早期电影人的传统,这部分电影导演偏爱在城市之中找寻电影题材,但与此同时,拒绝实景拍摄的不可控性与不可复制性,转而在组织化、系统化的摄影棚之中搭造城市景观。乔·梅伊(Joe May)导演的《柏油路》便是“重建街道”的典型。克拉考尔曾感叹其制景规模的宏大,“一条长逾400 米的城市大道被建起,超过23000盏白炽灯被点亮”(克拉考尔,《从卡里加利到希特勒》364)。在《柏油路》拍摄之时,乌发电影城内的其他摄影棚纷纷停工,甚至电影城周边地区的电力供应也几近中断,据统计,拍摄这部影片所用电量足以供给一个中型城市。影片对城市街景近乎完美的复刻不断打破“实景”与“摄影棚”的界限,电影布景与城市景观相互交融。学者朱莉安娜·布鲁诺(Giuliana Bruno)认为,早期电影人通过在摄影棚里重建街道把电影变成了“一种街道的艺术形式,电影就此成为城市景观的建设者”(27)。作为电影建筑的摄影棚规定了早期电影的照明方式、拍摄角度与场景尺寸,电影制片厂则决定了电影的剪辑、制作以及电影工业的雏形。它们进而塑造了早期电影的形式样态以及电影观众对现代城市的感知方式——摄影棚之于早期电影的重要性得以显现。

图4:“乌发电影城”内电影《柏油路》的拍摄现场(1929 年)

克拉考尔将卡尔·格吕内(Karl Grune)的《街道》(Die Straβe,1923 年)视为“街道电影”典范,他在魏玛时期为这部影片撰写的系列影评充分体现了他对“电影布景”以及“电影特效”的积极态度。《街道》是一部半表现主义半现实主义的“摄影棚电影”。在克拉考尔看来,影片中的街道“是现代性的存在场所,其中的个体既是一系列难以琢磨、不可控制的对象,又是[现代生活]不知情的参与者”(Kaes 30)。这部电影之所以脱离了“纸质小说”,实现了建筑学上的进步,是因为影片对“摄影棚”的运用让电影与现代生活达成了同构关系。能实现这一点,一是靠电影布景。克拉考尔指出,这部电影的主人公与电影场景之间仿佛被划开了一道“缺口”,“与其说行人与街道息息相关,不如说他们沉沦在没有生命的物体旁边:汽车、一排排墙壁、忽明忽暗的电动灯光广告,不分时间,却又在时间中”(Kracauer,“Filmbild und Prophetenrede”)。摄影棚内的布景并未模仿、再现现实,而是烘托出一种“间离感”,“事件转瞬即逝,物体盲目地堆积在物体之上;这一切都没有连续性与结果,只有幽灵般的、不真实的人聚在一起”(Kracauer,“Ein Film”)。正是由于这些“反自然主义”的电影场景,观众不再受制于影片营造的现实氛围,而是“通过这些视觉材料实现了知觉方式的转变”(蒋兰心,《从街道到电影宫——克拉考尔早期电影理论中的城市空间(1918—1933)》122),深入记忆、梦境与潜意识的迷宫,充分进行形而上的探索,现代人由此收获了精神训练。二是电影技术。巴赞以“长镜头”反对“蒙太奇”,认为前者可以实现电影的含混性、暧昧性和不确定性;克拉考尔则反其道而行之,将蒙太奇视为靠近电影本质与精神的重要手段。克拉考尔盛赞了《街道》的蒙太奇技法,“表现对象越是破碎地呈现在镜头中,视觉影像就越符合电影的组接原则”(Kracauer,“Ein Film”)。在他看来,古典好莱坞的剪辑模式虽然创造了连贯流畅的视觉效果,但无法触及现代生活的本质。《街道》碎片化的蒙太奇技法则完美契合现代城市本体论上的失序、随机与破碎。更重要的是,蒙太奇所带来的冲击、破坏与混乱将不断中断观众的观影体验,在观影过程中创造“缺口”与空间,而将启示与真理藏于其间,“散心”的观众进一步获得了自由与解放的潜能。克拉考尔由此判断,“[电影拍摄了]生活中未必存在的事情,与自然主义背道而驰,却完全符合电影的本质。如果电影想要实现这一本质,必须彻底粉碎我们生活中的自然背景”(Kracauer,“Zwischen Flammen”)。克拉考尔的“反自然主义”电影观就此凸显。

结语

本文试图从建筑学的视角出发,揭示克拉考尔魏玛时期电影理论中有待发掘的重要面向:“反自然主义”立场。本文认为,建筑学深刻影响了克拉考尔的早期电影理论。第一,由于其建筑学的背景,克拉考尔魏玛时期的思想观念并不是从形而上学过渡到了唯物主义,而是始终处在形而上(精神)与形而下(物质)的复杂纠缠之中,这也是克拉考尔魏玛时期的电影理论暧昧难辨的原因之一。第二,建筑学视角使得克拉考尔对魏玛电影的分析超越了电影文本本身,在视觉符码之外看到了现代建筑的极速变化、电影宫的“散心狂热”以及电影城的精神空虚,他的早期电影理论因此显得广博而深邃。第三,建筑学奠定了克拉考尔电影理论的“现代性”研究路径。短暂但绚烂的魏玛德国拥有高度繁荣的建筑与电影,从电影宫到电影城均不遗余力地为观众提供超负荷的视觉刺激,克拉考尔从中生发出的电影理论具有典型的“现代性”特征。因此,克拉考尔早期电影理论中的建筑学视角对当下电影理论仍具有重要的参考意义:如今的电影院愈发豪华,“影城”已然成为时髦的游乐场,电影技术的蓬勃发展彻底打破了电影与现实的界限。讨论现在的电影现象,或许离不开对克拉考尔魏玛时期电影理论的重新探讨。

注释[Notes]

①例如,李政亮在《柏林文化状况中的克拉考尔——从生命历程到电影观念》中指出,“1922年至1925年,在《等待者》(Those Who Wait)等文章中,他尝试在救世与革命、宗教与政治之间进行统合;1925 年,克拉考尔转向马克思的历史唯物主义”(87);林雅华在《“于世俗之中探寻真理”——克拉考尔的唯物主义转向》中认为,“在对社会现实的考察与马克思著作的阅读中,克拉考尔逐渐摆脱了文化弥赛亚主义,将目光转向唯物主义”(117)。这两位学者在对克拉考尔魏玛时期思想的引介上做出了拓荒性贡献,但克拉考尔的思想演进是否遵循此种流变规律,值得进一步商榷。

②米利亚姆·汉森曾在《去中心化视角:克拉考尔早期电影与大众文化著作》(Decentric Perspectives:Kracauer's Early Writings on Film and Mass Culture)中指出,魏玛时期的克拉考尔对“滑稽喜剧”有所偏爱,部分原因是其早期电影理论具有的“反自然主义”倾向(55)。但汉森在文中只是提了一句,并未对此种“反自然主义”倾向进行任何解释或说明。另外,本文所指的“自然主义”类似于马克思主义认识论中的“第二自然”,也就是人化的自然物,它们受到意识形态的侵扰。

③“新客观主义”不仅是魏玛德国的建筑运动,也是极具代表性的电影流派,以此为切入点可以进一步明确建筑与电影的亲缘性。

④克拉考尔在《金斯特:自撰》中写道,金斯特因“新法兰克福”的新闻舆论战倍感恐惧,“这些捕风捉影的套话”让他不由自主地瑟缩了起来(254)。

⑤克拉考尔在其遗著《历史:终结前的最终事》(History,the Last before the Last)中对“前厅”这一概念有更为详尽的说明。笔者认为,这一重要概念与克拉考尔魏玛时期对“新客观主义”建筑的观察密不可分。

⑥“印花布”是电影布景、制景中常见的原材料。

引用作品[Works Cited]

Adorno,Theodor Ludwig Wiesengrund.“ The Curious Realist:On Siegfried Kracauer.”New German Critique 54(1991):159-177.

瓦尔特·本雅明:《摄影小史》,许绮玲、林志明译。桂林:广西师范大学出版社,2018年。

[Benjamin,Walter.A Short History of Photography.Trans.Xu Qiling and Lin Zhiming.Guilin:Guangxi Normal University Press,2008.]

Bruno,Giuliana.Atlas of Emotion:Journeys in Art,Architecture,and Film.New York:Verso,2002.

汉斯-格奥尔格·伽达默尔:《真理与方法——哲学诠释学的基本特征》上卷,洪汉鼎译。上海:上海译文出版社,1999年。

[Gadamer,Hans-Georg.Truth and Method:The Basic Characteristics of Philosophical Hermeneutics.Vol.1.Trans.Hong Handing.Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,1999.]

Hansen,Miriam Bratu.“ America,Paris,the Alps:Kracauer(and Benjamin)on Cinema and Modernity.”Cinema and the Invention of Modern Life.Eds.Leo Charney and Vanessa Schwartz.Berkeley,Los Angeles and London:University of California Press,1995.362-402.

---.“Decentric Perspectives:Kracauer’s Early Writings on Film and Mass Culture.”New German Critique 54(1991):47-76.

Herkt,Günther.“ Kinofassade und Filmpropaganda.”Deutsche Bauzeitung 51(1929):441.

Jacobson,Brian R.Studios before the System:Architecture,Technology,and the Emergence of Cinematic Space.New York:Columbia University Press,2015.

Jason,Alexander.Handbuch der Filmwirtschaft,Jahrgang 1930.Berlin:Verlag für Presse,Wirtschaft und Politik,1930.

蒋兰心:《从街道到电影宫——克拉考尔早期电影理论中的城市空间(1918—1933)》,《当代电影》4(2021):120—122。

[Jiang,Lanxin.“From Street to Film Palace:Urban Space in Kracauer’s Early Film Theory(1918-1933).”Contemporary Cinema 4(2021):120-122.]

——:《“解放的现实主义”:克拉考尔电影理论中的现象学维度》,《北京电影学院学报》9(2021):27—33。

[---.“‘ Liberating Realism’:The Phenomenological Dimension in Kracauer’s Film Theory.”Journal of Beijing Film Academy 9(2021):27-33.]

Kaes,Anton.“Sites of Desire:The Weimar Street Film.”Film Architecture:Set Designs from Metropolis to Blade Runner.Ed.Dietrich Neumann.Munich:Prestel,1996.26-32.

Koolhaas,Rem.Delirious New York:A Retroactive Manifesto for Manhattan.New York:Oxford University Press,1978.

齐格弗里德·克拉考尔:《从卡里加利到希特勒:德国电影心理史》,黎静译。上海:上海人民出版社,2008年。

[Kracauer,Siegfried.From Caligari to Hitler:A Psychological History of the German Film.Trans.Li Jing.Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,2008.]

Kracauer,Siegfried.“Am Paradies Vorbei.”Frankfurter Zeitung 20 November 1930.

---.The Mass Ornament:Weimar Essays.Ed.and trans.Thomas Y.Levin.Boston:Harvard University Press,1995.

---.Werke.Ed.Inka Mülder-Bach.Vol.5.2.Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag,2011.

---.Die Entwicklung der Schmiedekunst in Berlin,Potsdam und einigen Städten der Mark vom 17.Jahrhundert bis zum Beginn des 19.Jahrhunderts.Worms am Rhein:Wormser Verlags-und Druckereigesellschaft m.b.H.,1915.

---.“Die Notlage des Architektenstandes.”Frankfurter Zeitung 6 February 1923.

---.“Ein Film.”Frankfurter Zeitung 4 February 1924.

---.“Filmbild und Prophetenrede.”Frankfurter Zeitung 5 May 1925.

---.Ginster.Von ihm selbst geschrieben.Frankfurt am Main:Suhrkamp Verlag,2013.

---.History,the Last Things before the Last.Oxford:Oxford University Press,1969.

---.“Über Türmhäuser.”Frankfurter Zeitung 2 March 1921.

---.“Zwischen Flammen und Bestien.”Frankfurter Zeitung 4 November 1923.

李政亮:《柏林文化状况中的克拉考尔——从生命经历到电影观念》,《文艺研究》6(2011):85—94。

[Li,Zhengliang.“Kracauer in the Cultural Situation of Berlin:From Life Experiences to Film Concepts.”Literature and Art Studies 6(2011):85-94.]

林雅华:《“于世俗之中探寻真理”——克拉考尔的唯物主义转向》,《世界哲学》4(2016):117—126,161。

[Lin,Yahua.“Searching for Truth in the Mundane:Kracauer’s Materialist Turn.”World Philosophy 4(2016):117-126 +161.]

阿道夫·卢斯:《装饰与罪恶:尽管如此1900—1930》,熊庠楠、梁楹成译。武汉:华中科技大学出版社,2018年。

[Loos,Adolf.Trotzdem 1900-1930.Trans.Xiong Xiangnan and Liang Yingcheng.Wuhan:Huazhong University of Science and Technology Press,2018.]

Marbe,Karl.Psychologie der Werbung.Stuttgart:C.E.Poeschel,1927.

Pehnt,Wolfgang.“The ‘ New Man’ and the Architecture of the Twenties.”Social Utopias of the Twenties:Bauhaus,Kibbutz and the Dream of the New Man.Ed.Jeannine Fiedler.Tel Aviv and Germany:Müller and Busmann Press,1995.14-21.

Ward,Janet.Weimar Surfaces:Urban Visual Culture in 1920s Germany.Berkeley:University of California Press,2001.