18 世纪欧洲感伤主义小说中的时间与空间

朱 研

引言

文史学家谈论感伤主义文学(literature of sensibility),一般指的是18 世纪中后期在欧洲出现的一种情感文学现象。在将审美感受与道德感受内在关联的道德哲学影响下,18 世纪欧洲出现了一场推崇高尚道德情感,重视同情心与善感性,热衷表现一触即发的感伤、哀愁的文学-文化热潮。从塞缪尔·理查逊的《帕梅拉》《克拉丽莎》到劳伦斯·斯特恩的《多情客游记》,兴起于英国的这股情感热很快就席卷整个欧洲,卢梭的小说《新爱洛漪丝》、歌德的小说《少年维特的烦恼》都是这股潮流的产物,以至于艾布拉姆斯断言“这股情感热在当时是国际性的”(565),而弗莱则称其促成了一个“感伤时代”(Age of Sensibility)(Frye 144)。

18 世纪最重要的批评家塞缪尔·约翰生博士在其编纂的《英语词典》中将sensibility 解释为“感觉迅速”“认知迅速”和“敏感”,把“感觉”在认知过程中发挥的作用提高到与“理性”同等的地位(桑德斯324)。珍妮特·托德(Janet Todd)在回顾“sensibility”这个诗学范畴在18、19 世纪文学创作与批评中的兴衰时也曾指出:“这个词在18 世纪中期以前很少出现,虽然约瑟夫·艾迪生曾用它来表示精微的情感或生理感受力。这个词表示的感受能力,是一种对极为精致的情感的捕捉能力和对不幸迅速表示同情的能力。”(6)而18 世纪中后期推崇的这种感受能力与情感观念很大程度上是通过感伤主义小说塑造与传播的。

“感伤”风格自17 世纪晚期至19 世纪一直弥漫于情爱小说、写实小说、哥特小说、历史小说等各种流派的小说当中。对于感伤主义小说发展的起讫时间以及用“感伤主义”命名是否能公正地体现情感在这些小说中的作用等问题,学界也存在争议。虽然解答相关争议不是本文的中心任务,但是本文认为将感伤主义小说界定为18 世纪中后期这类以情感为中心、通过对大大小小的不幸或苦难的书写来表达与唤起细腻的内在感受或高尚的道德情感的小说作品仍是比较公允的。

巴赫金注意到18 世纪感伤主义作家对真实时间与地点的重视,认为这对于塑造活生生的人物极为关键。在《教育小说及其在现实主义历史中的意义》一文中,他曾敏锐地指出,18 世纪欧洲感伤主义文学中出现了一种“处所崇拜”现象。他说:“这个时代的一大特点,正是形象要直接指出其所处的现实的地理位置;重要的不是形象内在地如何符合真实,而是把形象看作是实际存在过的事件,即在真实的时间里完成的事件(由此得出感伤主义的一个特征:把人的艺术形象作为活生生的人来看待,塑造形象以及观众接受形象所遵循的艺术上有意为之的‘幼稚的现实主义’,也出于此)。艺术形象与地理上和历史上具体而直观的新世界之间的关系,在这里是以极简单但又明确而同样直观的形式表现出来的。这种‘处所崇拜’首先证明了对艺术作品中的空间和时间的全新感觉。”(巴赫金259)

国内学界对感伤主义文学的研究相对薄弱,对巴赫金的这一观点也鲜有关注。正如恩斯特·卡西尔所说:“描述和分析空间和时间在人类经验中所呈现的特殊品性,对于人类学哲学来说乃是最有吸引力和最重要的任务之一。”(58)文学艺术作品如何表现新的时间、空间经验同样是极具价值的研究课题。本文认为,巴赫金对18 世纪感伤主义小说时空观的理解不乏卓见,但仅仅将其视为幼稚现实主义的根源则失于片面。实际上,对时间和空间的“全新感觉”是形成现代人心性及其结构的重要一环。感伤主义小说对时间与空间的表现一方面强调真实,另一方面因为感伤主义文化对情感的推崇,其所表现的时空往往带有浓厚的主观色彩。这种双重性使得感伤主义小说不仅对文学现实主义的发展产生重要影响,其描摹时空的叙事手段也隐含着现代主义的因子。

一、感伤主义小说中的时间表现

伊恩·瓦特在论及现实主义与小说形式时也曾指出,欧洲较早的文学传统一直是运用无时间的故事来反映不变的道德真理。古典悲剧将剧情限制在24 小时之内,就是对人类生活中时间尺度重要性的一种否定。即使到了文艺复兴时期,莎士比亚的戏剧也是在讲述永久性适用的“说教性故事”。笛福等18 世纪作家的小说才打破了这一旧传统,开始运用具有细致差别的时间(瓦特16—17)。

从15 世纪到19 世纪,时钟变得越来越复杂而精密。计时装置的发展使得时间从水滴、沙漏、光影变换等自然过程中分离出来,人们在生活中得以运用具有细致差别的时间。普遍而抽象的时间意识也深远地影响了人们对现实的看法,成为构建现代欧洲主体意识的关键。精确度量的时间使得人们更关注生命的短暂、时间的紧张,以便产生最大的效益投入繁忙的生活。人们对时间的认识不再是自然节律的循环,而变成了圆形钟面上指针的计数,生活也成为沿着时间坐标前进,奔向未来的线性进程。现代时间观念越来越抽象、机械,疏离了自然生命与情感。

呼应启蒙理性与科学精神,18 世纪感伤主义作家的小说也如伊恩·瓦特与巴赫金所言,往往将人物置于真实、具体的时间线索之中,通过对时间的精准把握建构实证性的“真实”。在感伤主义文学的代表作——理查逊的书信体小说《克拉丽莎》中,每封信就清楚地标明了写作时间。小说始于1 月10 日克拉丽莎的女友安娜·豪写给她的信,克拉丽莎的回信透露出哈娄家族矛盾重重的消息。其后的信件继续将事情发展的时间,具体到哪一月的哪一天,甚至哪一时刻都准确地告诉读者。4 月10 日克拉丽莎逃离让自己备受煎熬的家庭,落入拉夫雷斯手中,7 月12 日被拉夫雷斯强暴,最终于9 月6 日早晨十点去世。而拉夫雷斯也在12 月15 日与莫顿上校的决斗中受伤致死。这些鲜明逼真的时刻连续不断地呈现在读者眼前,构成了克拉丽莎生命最后一年令人信服的全景图。

斯特恩在他以善感著称的《项狄传》中也赋予故事符合真实历史的时间。1689 年,威廉和玛丽取代詹姆士二世,开始共同统治英国,并与荷兰、瑞典、西班牙等国结成外交同盟对抗法国。小说中的特灵下士就是在1689 年入伍的。1695年,威廉领导同盟在那慕尔战役中取得重大胜利。特里斯舛的叔叔脱庇其时就身处围攻那慕尔的战场。沃尔特·项狄大约是在其弟——脱庇叔叔退役回乡那年开始在伦敦经商,并于1713 年回到乡下的家里。小说还精准地告诉读者,特里斯舛是在“我主第一千七百一十八个年头,三月的第一个星期天和第一个星期一之间的那个夜里怀上的”(斯特恩,《项狄传》8)。他坐下来写生平与见解最后一卷第一章的时间则是在1766 年8 月12 日。

无论是像《项狄传》那样将人物与真实发生的历史事件联系起来,还是像《克拉丽莎》那样将故事发生的时间精确到某一时刻,都是18 世纪感伤主义小说引人注目的创新,是瓦特所谓“形式现实主义”的典型特征。但是,如果结合文本进行更深入的分析,便会发现,感伤主义作品虽然强调时间的真实性、具体性,但是其叙事往往并不按正常的时间顺序发展,而是不断受到干扰,混乱无序,经常出现断裂、空白、跳跃。正如雷蒙·威廉斯所指出的那样,启蒙时代的时间虽有霸权,却并非绝对的。它总是充满着差异、矛盾,其他时间性都渗入其间隙中,并在其盲点不断显现(Williams 112-114)。

这种对启蒙线性时间观的挑战在《项狄传》中就表现得非常突出。虽然如前所述,《项狄传》的读者要想整理出一份完整的时刻表是可以做到的。但正像学者们所津津乐道的那样,小说不断打破“自然时序”和时间规律,以至于篇幅已过三分之一,关于主人公的出生还尚未被提及。在《项狄传》第一卷第七章叙事者刚要介绍自己出生时的接生婆,又插入自己的欧洲之旅以及约里克牧师的故事,直到第一卷第十三章才又重新向读者提起接生婆。在第一卷第二十一章,项狄的父亲问脱庇楼上在干什么,而直到第二卷第六章的开头,脱庇叔叔才终于将七章之前回答父亲的那句话说完。其间各种突如其来的插段、乐谱和离题话语使得其叙事不再有清晰的时间线索,正如詹姆斯·沃克所作的《序》中所说:“实际的时间顺序变得无能为力[……]在时间、主题上根本没有任何限制,可以从爱情谈到政治,也可以从马尔伯勒谈到摩西,然后再返回去。”(斯特恩,《项狄传》33)

虽然理查逊《克拉丽莎》中的时间线比起《项狄传》要清晰流畅得多,但是他笔下的时间也并不是像牛顿所讲的那样,“均匀地与任何其它外界事物无关地流逝着”(塞耶19)。在牛顿的观念中,“时间允许我们与所测量的事物分离,设法脱离生命本身的目标和事件”(巴甫洛夫40)。而在感伤主义小说中,时间通常是无法脱离人物生命体验的,即使是短暂的分秒也会因情感的作用而产生持久的影响。正如塞缪尔·约翰生在当时著名的《漫步者》专栏发表的文章《人类不幸的原因》中所指出的:“尽管当下是无法想象的短暂,然而它导致的效果却是永久的。时间,哪怕是最少的时间,也会有延伸的结果——或者使我们伤害,或者使我们进步。”(149)依据人物的主观意识与情感状态,理查逊就对作品中的一些瞬间进行了极度夸张的延长。在《克拉丽莎》的序言中,他颇有几分骄傲地谈到了自己的这种创作理念:“在写这些信件的同时,作者的心灵完全参与到人物的主观意识之中了[……]因此,这些书信中不仅有大量重要的情境描写,而且还充满了许多被称之为‘瞬间’描述和‘瞬间’反映的东西。”(Armistead 104)忠实于人物在某些瞬间异常强烈的心理感受,理查逊像拉长橡皮筋般放大了这些特别的时刻。他已经洞察到,人物内心的时间是很难被时钟的分秒量度的。

人类的情感反应往往有其生存论基础。进化心理学认为,情感(或情绪)的产生是为了保护自我,比如恐惧是对潜在不愉快结果的一种警告,从而令人作出战斗或逃跑的决策;愤怒能够使身体用最大的能量来抵御潜在的伤害;悲伤则阻止人的活动、迫使他们转向内部心理活动从事自我保护(张雷379—381)。《克拉丽莎》对人物内心瞬间的沉浸式描摹,《项狄传》的心游万仞、离题、失序等现象,都是对这种创伤保护机制的忠实呈现。

大航海时代的到来,使得欧洲的财富不断增加,人们的物质生活更加优裕,知识水平也不断提升,但是不同的社会群体也承受了更多来自各方面的压力。正如克拉克·劳勒在《从犯愁到解愁:抑郁症的历史》一书中指出的那样,18 世纪的忧郁症风雅、时髦,但确实带来了十足的痛苦,甚至常常导致自杀的严重后果。股市崩溃等经济灾难、赌债等家庭债务、对女性与奴隶精神上的压制与经济上的剥削……都是人们忧郁的现实根源(78)。

《克拉丽莎》就是这一时代在家庭经济、恋爱婚姻中受到创伤的女性的真实写照。克拉丽莎的父兄对其继承了祖父的财产耿耿于怀,逼迫她嫁给能够带来更大经济利益的索尔莫斯,而她慌乱中逃离家庭后不得不依赖的拉夫雷斯对她又施以可怕的控制和强暴。在双重的迫害中克拉丽莎深陷抑郁。在被拉夫雷斯强暴后,克拉丽莎所写的几页书信就将这痛苦时刻的煎熬呈现得淋漓尽致。喃喃自语,祈求朋友和父亲、姐姐的理解,又希望他们厌弃自己,想要倾诉,却不知道要说什么,“我要说什么!我忘了我正要说什么。[……]哦,我现在想起来我要说什么了[……]但这不是我要说的。现在我想起来了!我又忘了[……]”,她无法直面已经发生的事,不断撕毁自己写下的文字,又不断去重写,似乎能通过书写或者重写改变过去。她质问拉夫雷斯:“难道你不能让时间倒回吗?”(Richardson 894-895,908)她以豢养野兽反被其伤的故事解释自己的遭遇,以诗歌一般的语言暗示自己的遭遇,虽然再怎样阐释也无法改变过去,但是一遍遍地撕碎重写本身就是疗愈创伤的过程。

理查逊所采用的这种持续的当下叙述,创造了一种不间断的自我延续的时间跨度。作为对不可言说的创伤性事件的治疗,这样的叙述抵制对过去、现在、未来的线性划分,在精神错乱中停滞,将创伤体验保留在不封闭的、连续的当下,使得创伤主体从永恒的当下中释放出来,获得重新开启未来的主动性。

“要不是那些纠缠不清的债务、忧愁、灾难、困苦、悲哀、不满、忧伤、大笔寡妇授予产、课税和谎言,诸位高贤,这将是一个多么快乐的世界啊!”(斯特恩,《项狄传》399)特里斯舛对困扰同时代人的各种痛苦的概括可谓精准。这并不是一个快乐的世界,除了令特里斯舛唏嘘的勒菲弗父子的苦难,《项狄传》中的其他主要角色也各有各的痛苦。沃尔特·项狄经商失败,是导致当时很多人忧郁甚至自杀的早期宏观经济灾难——1720 年“南海泡沫事件”的受害者,又遭遇大儿子去世、小儿子受伤等家庭创伤;脱庇叔叔和特灵下士在战争中负伤,身心俱损;特里斯舛出生时鼻骨就被医生夹伤,五岁时又被脱落的窗框砸伤……

脱庇叔叔的创伤使他不断跳出叙事进程,随时回到创伤发生的原点——那慕尔战役的现场。就连沃尔特摸口袋的动作都能让他联想到自己站岗时手的动作,然后完全忘记正在进行的谈话,要立刻打发特灵去取那慕尔地图,测量他受伤那次进攻的横切路线的回转角度,时间从1718 年又回到了那场战役发生的1695 年。叙述时间的紊乱表明,“创伤性的经历在没有终点和历史位置的时间中自由流动”(Rothschild 36)。

与脱庇不时陷入回忆不同,沃尔特的创伤反应则是用各种奇谈假说、学问典故偏离不幸,逃避伤痛。沃尔特得到大儿子鲍比死讯后的反应就是一个典型的例子。他口若悬河地背诵哲人们议论死亡的名句,从卢加斯丧命的典故讲到苏格拉底死前向法官陈述的自辩词。在特里斯舛遭遇意外之后,沃尔特对鼻子、裤子相关知识长篇大段的搜集整理,离题万里,但他也正是通过这种方式平复创伤。①除了人物的离题言论,叙述者自己也常常插入各种笑话、轶事,在文本的游荡中,让读者看到,悲剧是和喜剧一样的生活常态,嬉笑、开怀与感伤、不幸总是纠结不分。

创伤的挥之不去,情感的敏锐丰富在感伤小说中也常常通过流泪、叹息、飞红、沉默等肢体语言表现出来,而这些感伤表征也常常导致叙述的中断、空白与缺失。在《多情客游记》开篇,约里克在租马车时邂逅了一位神秘女士。他仔细地打量这个美丽的夫人,心头涌起强烈的好感和怜惜,可是当他开口搭话,把相遇归于命运的安排时,她却抽回了自己被抬起的手。约里克对自己愚蠢的语言表述懊悔不已,他立刻明白了该怎样挽回局势,“动脉的跳动,沿着我的指头传到她的指头,把我的内心活动透露给她:她垂下眼睛——接着,沉默片刻”(斯特恩,《多情客游记》31)。约里克与佳人沉默不语,以指传情,妙不可言的感触用接下来的空白来表现再准确不过。

在麦肯济的《重情者》中,也有类似的片段。“此时有上千种情感,它们如此激烈地从他内心迸发,以至于他无法发出一个音节。********”(Mackenzie,The Man of Feeling 155)失语在这里完全是深情的表征,是善感与美德的体现。哈里那“上千种情感”已经无法用理性的分析、线性的语言来呈现,只能以星号权且表达。

克里斯蒂娃在《诗性语言的革命》中曾论述过线性时间与语言的线性句法规则之间的对等关系。正常的人类交流必然受制于强加在语言上的时间限制,传达连贯信息的要求又会让语句在其顺序链上的每一点都牺牲表达的可能性。要将真诚的情感传递出来,语篇就常常很难保持线性连贯。18 世纪的情感主义修辞学显然已经注意到这一点。埃德蒙·伯克就对描述性语言传递情感的作用基本持否定的态度,他认为,语言“若是仅限于赤裸裸地描述(即便是这样也很难做到精确),就只不过传达了一个关于描述对象的乏善可陈,极不充分的观念,从而很难获得哪怕一丁点儿的影响”(146),只有辅以叹息、泪水、手势、眼神等等讲演时富有情感的身体语言,才能真正感染其受众。实际上,感伤小说中的叙述往往就是被流泪、叹息等动作所打断。甚至沉默无语,也被视为是情感丰沛至极,无法用语言来表述的最佳体现。

爱德华·摩根·福斯特在《小说面面观》中曾指出,我们所谓的日常生活无非由两部分组成,一部好小说正是做到了对这两者——以时间描述的生活和以价值衡量的生活的双重忠诚(49)。以时间描述生活,即在安排人物和故事情节发展上遵守时间逻辑成为18 世纪小说现实主义的显著特征。但是感伤主义小说家们敏锐地发现了创伤的时间效应,从而摒弃了直线性、匀速化的时间观念。无论是不断重温过去,还是随时离题打岔,都生动地体现了人物内在的创伤心理。通过瞬间描写、时序倒错、闪回、闪进等叙事手段,感伤作家将人物的创伤体验描摹得入木三分。他们对语言之于情感表达的有效性的怀疑,也使得空白、缺失成为感伤小说叙述中突出的特点。这与笛福那样将众多事件按时间顺序像串珠一样依次衔接起来,构成人物完整的传记式生平故事的写法截然不同,如果单纯将其纳入笛福小说所代表的现实主义传统甚而像巴赫金那样称其为幼稚现实主义的源头显然是片面的,感伤主义小说的内在时间观及其叙事上的创新已经开现代主义小说之先声。

有评论家就曾高度评价理查逊的书信体感伤小说,“这种样式的两个潜在的艺术效果是令人印象深刻的即时感和对心理现实乃至意识流的探索”(Watson 31-32)。米兰·昆德拉也将《项狄传》视作西方小说朝意识流方向发展的源泉,他甚至称赞《项狄传》达到了小说在此前后都未达到的高峰:“后来的小说出于真实性的要求,被现实主义的背景和严格的时间顺序所束缚。”(20)而感伤主义小说在语言层面上对线性秩序的挑战,也具有不容忽视的探索意义。克里斯蒂娃指出,“19 世纪末诗性语言的异变使得精神错乱的体验进入语言”(185),实际上,我们在18 世纪的感伤主义小说中或许已经能看到这种革新的酝酿。

二、感伤主义小说中的“处所崇拜”

如前所述,巴赫金在论述歌德作品中的时空体时提到了感伤主义文学中的“处所崇拜”。但是此文主要以歌德的教育小说为研究对象,所以他仅仅提到,“在那些年月里,类似的‘处所崇拜’在更大规模上已见诸日内瓦湖湖岸,这是卢梭的《新爱洛绮丝》故事发生的地方。类似的‘处所崇拜’,较早的有理查逊的《克拉丽莎》,后来又有维特的‘处所崇拜’;在我国的文学作品中,同此类崇拜有关的有卡拉姆津的《苦命的丽莎》”(巴赫金259)。而并未结合文本详述这一特征。实际上,感伤主义文学中空间的特别意义却恰恰是被批评家们往往忽略的一点。

卢梭的《于丽,或新爱洛漪丝》在1761 年第一次于荷兰出版时就带有引人注目的副标题《阿尔卑斯山麓一小城中两个情人的书简》。在两次出版的序言中,卢梭都专门说明自己确实多次到过两个情人的故乡。虽然爱洛漪丝与其导师阿贝拉尔的爱情悲剧实际发生于12 世纪的巴黎,但是这个看似老套的故事被重新赋予当时瑞士具体真实的地点后,于丽和圣普栾再一次成为读者眼中鲜活存在的人物。无论是圣普栾获得于丽定情之吻的克拉朗的树林,还是考验圣普栾感情的从魏韦到锡翁的回乡之旅,抑或能唤起于丽面影的阿尔卑斯雪峰草地、清流急湍……正是生动可感的地域风景将读者带入这对情侣的情感历程。巴赫金认为,卢梭“为文学发现了一个特殊的、十分重要的时空体,即‘自然’时空体”(巴赫金263)。

但是感伤主义文学中空间准确化、具体化的作用绝不仅仅是增加真实性,作者甚至会主动戳破地点带来的真实性。在第一版的序言中卢梭就声明:“我还要提醒大家,那地形图在许多地方被大大地歪曲了,这不是为了更好地蒙蔽读者,便是作者实际上知道的不多。我能说明的仅止于此;大家可以各自随心所欲去想象。”(《新爱洛漪丝》4)在第二版序言中卢梭仍表达了同样的意思(30)。

那么为什么要在副标题中就特别强调这一远离大城市的偏远山乡?罗伯特·达恩顿在《读者对卢梭的反应:捏造浪漫情》一文中一针见血地指出:“任何一个因为这些情书值得一读而去阅读它们的人,得要把自己的心思摆在‘阿尔卑斯山脚’;在那个地方,文学的珍馐毫无意义。写这些信不是要在巴黎‘取宠’——取宠是在17 世纪被理想化了的一种风雅——而是让情感尽情发泄。”(248)在感伤主义文学中,空间还必须能够成为道德和情感的载体。作家会对空间进行选取和加工,以便更好地表达感情,弘扬美德:“我心中的幻想不能让装点得如此之美的大地长期荒凉,因此我想到什么就马上把他们摆设在这块土地上。”(卢梭,《一个孤独的散步者的梦》198)

在卢梭等感伤主义作家看来,人本应保有的充满个性特征的、真诚的情感表达正在日益丧失,取而代之的是现代人追求物质进步的同一性和利益驱动下的虚伪性,这一点在以巴黎为代表的现代大都市、在上流社会的人群中尤为突出。而人们内心真挚、纯朴的情感只有在天然、纯净的乡野自然中才能够被重新唤起,正如巴赫金所说:“纯粹而又怡然自得的自然,给纯粹而又怡然自得的人们提供了一隅之地。”(巴赫金264—265)

这样的观念在《少年维特的烦恼》中同样突出。在《少年维特的烦恼》的前半部分,维特回归让他萌发爱情的美丽田园,“它离城约一个小时路程,地名叫瓦尔海姆,坐落在一个山岗旁,地势颇为有趣”(歌德50)。这里的群山幽谷“向我揭示了大自然内在的、炽烈而神圣的生命之谜。这一切的一切,我全包容在自己温暖的心里,感到自己像变成了神似的充实”(85)。瓦尔海姆的优美风光恢复了维特的自然情感,令他的灵魂真诚而满足。而到了小说的后半部分,在各种理性规范、利害考量的压力之下,无法欺骗自己、违背本性的维特终于崩溃。曾经充满生机的自然也弥漫上感伤色彩。然而歌德也同样在小说中注明:“读者不必劳神去查考书里这些地名;编者出于无奈,已将信中的真地名改掉了。”(50)

对空间的观照“掺杂进自己的主观愿望、情感、个人回忆、幻想”(巴赫金265),并非如巴赫金对比歌德后期作品所认为的那样,是需要遏制的缺点。诚然,“歌德希望看到不依赖于他的意愿和情感而完成的必然性”(巴赫金265),但这并不意味着在歌德眼中抛却情感、幻想、回忆,仅仅依靠历史必然性创造的时空体就更进步、更优越。事实上,歌德已经意识到,作家在书写过程中重建时空经验时,完全不加入带有情感的回忆、想象几乎不可能。从歌德对其自传《诗与真》的命名就可以看出,“歌德想发现和描述的乃是关于他的生活的真,但是这种真只有靠着给予他生活中的各种孤立而分散的事实以一个诗的,亦即符号的形态才有可能被发现”(卡西尔71)。

俄国感伤主义热潮中的代表作《苦命的丽莎》甫一开篇,空荡荡的修道院内院、布满了石棺材的废墟,历尽磨难、跪在十字架下祈祷的白发老人,面色苍白、流泪远眺的年轻修道士,丽莎母女居住的屋顶坍塌的小木屋……这些充满感伤的乡村景象就映入读者眼帘,无声地诉说着令人悲痛的往事。这里的描写也显然并非乡村自然真实、全面的写照,而是经过拣选、加工的场景,体现出18 世纪欧洲“如画”美学的深刻影响,“探寻如画美景的眼睛总是更偏好那些优雅的古建筑遗迹、废弃的塔、哥特式拱门、城堡的遗址和寺庙。经过岁月的洗礼,这些建筑、废墟变得像自然一样值得崇敬”(Gilpin 46)。

在18 世纪启蒙理性的推动下,“所有我们关于空间和各种空间关系的知识都可以翻译成一种新的语言,即各种数的语言,而且由于这种翻译和转换,几何学思想的真正逻辑就能以一种更清晰更适当的方式表达出来了”(卡西尔67—68)。普遍的数学的概念和理想是近代哲学、科学发展的根基,但是用纯粹几何学、物理学的方法对空间进行解释,无论是牛顿的空间乃容器的思想还是笛卡尔的空间乃物质的观点,抑或莱布尼茨的空间是物体“关系”的理解,都无法解决人与空间的关系问题。伏尔泰在其《哲学词典》当中已经指出了这种局限,“自从人们会推理以来,心灵的种种微妙的敏感作用又发挥了什么用处呢?[……]我们用称称物质,用尺量物质,我们分析物质。超越这类粗糙的操作之外,要想再向前迈进一步,我们便会感到无能为力了,而在我们面前,就是一道鸿沟”(620)。对空间的感知仅仅靠几何测量是不够的,还需要发挥心灵的敏感。

通过对巴赫金列举的这些作品的分析,我们可以看到,感伤主义文学的“处所崇拜”并不是对任意真实地点的强调,其对人与空间关系的书写远远胜于对真实的空间测量数据、地理位置关系的描摹,小说中的处所描写虽然准确、具体,但并非机械复制实地场景、刻意营造真实感的幼稚现实主义,而是开浪漫主义先声,融情感、想象于其中的空间书写。

三、感伤主义小说的时空叙事与情感文化

批评家约瑟夫·弗兰克曾提出现代主义文学的“空间形式”(Spatial Form)(2)。正是“空间形式”使得小说叙事的时间特征与文本结构发生转化,因为事件逻辑顺序的取消,叙事的停顿、中断,时间的变形乃至对时间顺序的弃绝恰恰是文本“空间形式”的首要特征。而这一特征在斯特恩的小说中就已经凸显出来。

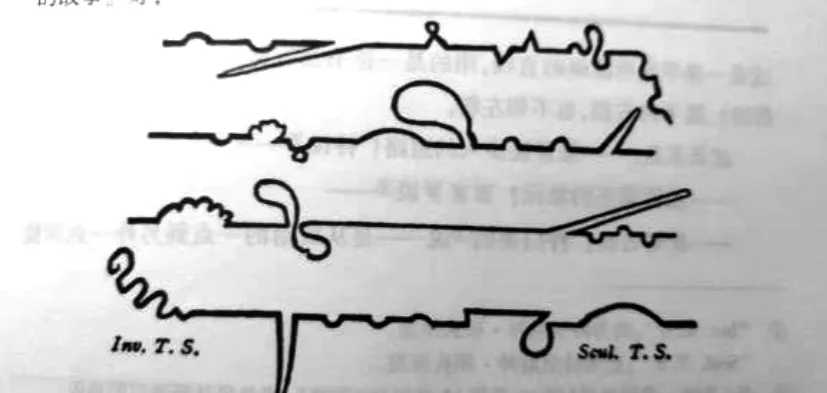

如前所述,无视自然时序,闪进、闪回、跳跃、倒错,在《项狄传》中随处可见,不胜枚举。在小说第九卷第十二章中叙述者还得意地指出,这种种五花八门的插入、蹦蹦跳跳的偏离不仅是光明正大、有意为之的,而且正是一个作家才智的绝佳体现(斯特恩,《项狄传》146)。他甚至煞有介事地为自己的情节推进方式画出了示意图(437)。

米切尔森在其《叙述中的空间结构类型》一文中曾指出,“在空间形式中,向前的推动力是极小的;读者的任务主要是推想作品如何逆向溯源或旁逸斜出,而不是推想作品如何向前发展”(弗兰克146)。《项狄传》的叙述者就要求读者回头重读前面章节,甚至非常认真地批评“照直往前读”是成千上万读者的读书恶趣(斯特恩,《项狄传》50)。

不难看出,打破小说线性的时间逻辑,已然是斯特恩自觉的艺术追求。在18 世纪中后期汹涌的情感文化中,传统的线性叙事显然已经不能满足对人内在情感体验的表达。希利斯·米勒在《解读叙事》中就曾“揭示出线条这一比喻的戏剧性无能”,因为其“无法说明或者划分它意在表现的生活经验的方方面面。线条越直,越符合阿基米德的假定,它在表述人类经验方面的意义就越小”(68)。

如果说,打破线性叙事是形成小说空间形式的第一步。那么,时空并置的方式,则使《项狄传》的叙事进一步空间化。例如,在小说第七卷第二十八章,叙述者在一句话中就将三个不同时空并置一处。“因为这会儿我跟我父亲和托庇叔叔正要回去吃饭,经过欧塞尔的市场,——我这会儿同时又在去里昂,可我乘的驿车却摔得七零八碎——此外,我这会儿还正坐在加龙河畔普林吉洛*盖的一座漂亮亭子里。”(斯特恩,《项狄传》480)儿时与父辈的旅行记忆、年老遁走欧洲时的狼狈场景、创作小说时的兴致勃勃,都在这一句中表现得淋漓尽致。

感伤主义的代表作家未必都有斯特恩这样的天纵之才,但是能使作品形成一定空间形式的碎片化叙事在感伤主义小说中实际上非常普遍。这种碎片化特征从早期理查逊的作品中就可见端倪。因为作为书信载体的纸张是极易被破坏、损毁的,常常出现残缺、遗失,在理查逊的《克拉丽莎》中,人物的叙述就不时中断。斯特恩、麦肯济、卢梭、歌德等作家的感伤主义小说也都不同程度地体现出碎片化叙事的特征。

斯特恩的《多情客游记》充满了未完成的篇章,大量篇章直接就是以“片段”命名的。在亨利·布鲁克的《高贵傻瓜》(The Fool of Quality)中,本来就缓慢的叙事不时被作者和他朋友的对话打断。歌德的《少年维特的烦恼》则收集了维特大量残缺的信件、日记、稿纸碎片并且时常很明确地提醒读者部分信件的缺失,“从我们的朋友值得注意的最后几天中,我本来希望有足够多的第一手资料留下来,这样,我就没必要在他遗留下来的书信中间,再插进自己的叙述了”(123)。

麦肯济的《重情者》在序言之后,就直接进入第十一章,除了手稿的前十章已经散佚,后面还陆陆续续有近三十章丢失。全书从未出现超过五章以上的连续篇幅,而其间的章节本身也常常是残缺不全的,宛如一座文本的“废墟”。哈里的一生就通过这些零散片段呈现出来,这些本就断断续续的章节中间又插入了其他“碎片”:有时是主人公故事的一个片段,有时是残缺的、完全不见哈里作何回应的其他人物和事件。麦肯济在给一位友人的信中则明确宣称,“碎片化的叙事方式正是我有意为之”,断裂的结构和不连贯的语言“比单一的论述和道德推理,更有利于展示深层的记忆与情感”(Mackenzie,Letters to Elizabeth Rose of Kilravock 16)。

马乔里·莱文森曾用“偶然的”(accidental)碎片来定义那些由于作者去世未来得及写完、或因时间久远而遭到破坏的作品,总之包括一切本意并非以残缺形式发表的作品。至于那些作者本意就为碎片化或者作者无力为作品结尾的作品,也就是作者允许以残缺形式发表的作品,莱文森则称之为“审定的”(authorized)碎片。伊丽莎白·沃宁·哈里斯也将碎片化的作品区分为“有意和无意”的两种(planned and unplanned fragments)(Harries 3—4)。

不同于古希腊的诗歌、神话等古代经典在流传过程中出现的遗失、损毁,也迥异于华兹华斯的《隐士》、拜伦的《唐璜》等浪漫主义作品因为未及写完造成的缺失,感伤主义小说情节的残缺不全与结构的散漫凌乱往往正如麦肯济所说,是作者们“有意为之”,也即莱文森所谓的“审定的碎片”或者哈里斯所谓的“有意的碎片化”。

感伤小说叙事上的这些创新体现了18 世纪中后期对时间和空间的“全新感觉”,而这种全新感觉正植根于当时打破规约束缚、脱离权威控制、重审理性与情感关系的情感文化。“情感的新地位完成了把本性作为规范的现代观点的革命[……]不是在秩序观中,而是在体验健全的内部冲动中,我们遇到了作为典范和核心的本性。”(泰勒407)作为情感文化的哲学基础,沙夫茨伯里与哈奇森的道德情感理论认为,我们向善的力量来自恢复了自然本性和真实情感的自我,而非理性的、有控制力的、分解性的主体。虽然在整个18 世纪,牛顿的绝对空间概念都占主导地位,“在牛顿看来,空间本质上是一个绝对、独立、无限、三维、永恒不变的统一性‘容器’,上帝在创世的那一刻把‘物质的宇宙’放入其中”(Ray 99)。但是沙夫茨伯里推崇的参差多态、蕴涵激情的原始空间也对其产生了极大的挑战。“那些自然的事物,人的艺术、自负,或怪想还没有玷污它们的本真秩序,没有打破其原始的状态,面对它们,我不能遏制自己的激情。”(Shaftesbury 220)沙氏认为普遍的和谐就建立在变化多端和参差不齐的基础之上,而这种变化与参差只存在于保有原始面貌的自然中。

情感文化中空间观念的这种转变还体现在当时的园林设计中。18 世纪中后期受到前述“如画”美学影响的英式花园刻意打破新古典主义趣味的园林那种平衡而对称,程序理性的、构成性的秩序,普莱斯就曾批评整饬的布朗式园林,“在一个艺术如此高度发展的时代和国家,这样一种单一的设计竟然被广泛地接纳,就连对独特性地热爱也都没能遏止这种均衡所有差异,使所有地方都是一个模样、都变得平淡而枯燥无味的方法”(米切尔88)。

追求如画美的园林建筑师们通过残损走形的设计、刻意保存的废墟、参差多态的自然,打破构成性秩序的束缚。感伤主义小说家们则通过断断续续的语言和碎片化的叙事显示文本的不受控制,复归能够唤起激情的“本真秩序”。

在《重情者》中题为《游学青年:断章》(The Pupil:A Fragment)的一章,哈里和他的监护人蒙特福德在意大利造访一间囚房后有一场非常戏剧性的对话,然而这场对话却被插入的编者话语打断,“此处又被牧师损毁了很多,只有少得可怜的片段留了下来,即使对残稿满心喜爱的编者也没办法把它连缀起来公之于众”(Mackenzie,The Man of Feeling 181)。编者强调自己将碎片化的章节用脚注和插入的解释贯通起来的尝试也实属徒劳。

在《多情客游记》中名为《片段巴黎》的一章,约里克在包早餐黄油的废纸片上看到一个小公证员写下的文字,着迷不已,却因纸片破损,遍寻不到,无法知晓其笔下完整的故事。这个片段中的片段,或许也可以视作斯特恩对现实中读者阅读经常会出现碎片化叙事的情感小说的一种戏仿。

正如皮埃尔·马舍雷所说,那些缺失与消散、沉默与空白正是“为了说出一些意义,必须不说出另一些意义”(Macherey 85)的意识形态的曲折表达方式,“在情感主义文学作品中,严格的逻辑安排不可避免地显得面目可憎,因为它是专制统治或者破坏力量在文本形式上的体现。按照情感主义的修辞学,反抗逻辑就相当于在更广泛的层面上与不公正的社会制度规约对抗”(Brodey 13)。

在《重情者》中哈里遇到一位出身良家,被引诱后又遭抛弃,沦为妓女的姑娘阿特金斯小姐。当哈里帮助她和她那为失去女儿悲伤不已的父亲重聚时,她的父亲恸哭着喊道:“她若死了我倒能忍受;她失去贞洁却在我白发苍苍、命不久矣的悲伤中平添了污名和耻辱!”(Mackenzie,The Man of Feeling 108)阿特金斯的故事到此突然没了下文。叙事最后被一连串星号、直线打断,紧接着后面又是以“片段”题名的新的章节。情感因为有了想象的空间而被放大,情节也因为缺失、跳跃而获得了开放性。斯帕克斯曾评价麦肯济小说的“叙述空缺”,认为空缺成了解决更多不幸的唯一出路:“如果妓女和她的父亲回了家,她的父亲可能死去,留下她忍受失去亲人的痛苦;也许她会再次遇见某个恶劣的男子;这些比她会从此幸福生活的可能性更大。”(Spacks 138)阿特金斯未来的各种可能性都会在读者脑海中闪现,但是在这样的社会环境中她与自己的父亲都很难再获得幸福,而对这些不幸结局的隐去正是对不公正的社会更强烈的控诉。

无论社会制度层面的理性规约,还是文本形式层面的逻辑规范,都旨在建立秩序,达成统一,但是这种权威的建立、控制的形成,恰恰造成了更深层的矛盾与分裂。情感主义小说尊重人不受压抑的情感的自发喷涌,守护人不为逻辑控制的思维的灵活跳跃,在文本形式上形成了自然的碎片化结构,是在看似破碎的叙事实践中追求真诚和谐的内在精神不受破坏的原始呈现。统一与分裂,完整与破碎,叙事技巧的辩证中隐藏着理性与情感的博弈。

结论

“只有小说中的人物被置于某种特殊时空的背景之中,他们也才能是个性化的”(瓦特15),诚如伊恩·瓦特所言,对特殊时空背景的强调,是文学现实主义兴起的标志。但是对具体时间、特定地点的凸显,只是感伤主义小说艺术追求的一面。在时间上,摒弃直线性、匀速化、可度量的客观时间,依据人物内心感受对一些瞬间特别延长,通过不断重温过去或者随时离题打岔反映人物的创伤心理;在空间上,也常常打破读者对真实处所,偏好远离城市,原始、淳朴、风景如画又弥漫感伤色彩的乡村田园、美丽湖区,或是颓败无序、畸零蓬乱的废墟、遗迹。感伤主义小说中的时空体验并非如巴赫金所言,是早期幼稚现实主义那样的刻意营造真实感,而往往是开浪漫主义先声,融情感、想象于其中的时空体验。这种新的、融入了人的内在感受的时空体验挑战着启蒙以来强加给自然的那种秩序感。人们对牛顿井然有序的宇宙原本信心十足,而感伤主义小说则令读者发现,原初的自然、内在的真实情感才是本真秩序的根源,而这样的本真秩序应该是无序、粗糙、不拘一格甚至混乱的。新的时空关系模式已然体现出作家对隐约浮现的现代性矛盾的敏锐觉察,为浪漫主义运动的现代性批判指出了方向。

在叙事上,倒错、缺失、闪进、闪回、时空并置、碎片化等打破线性时间的叙事手段赋予了感伤主义小说极具创新意义的空间形式,深刻反映出18世纪中后期探索情感作用、展示情感困境、思考情理关系的情感文化之崛起。同时,对于感伤主义小说家来说,这种碎片化的、刻意彰显文本之不受控制的时空叙事也是他们自觉地探索读者与作品关系的一种新尝试。感伤主义小说对内心时空的探索,对空白的重视及其对读者参与的调动作用都极具开创性。

在麦肯济一封著名的信中,他就曾将自己小说碎片化的叙事方式与对读者的关注联系起来,“这些都是我乐于描述的场景,然而中规中矩的描述过于刻意,情感必然会涌现,并非作者强加上去,而应从读者心中自然地唤起——就好像我们能把铅笔交于读者的手中,我们自己寥寥几笔描出场景轮廓就足够了”(Mackenzie,Letters to Elizabeth Rose of Kilravock 29)。通过叙事碎片与空白赋予读者一支自主想象的“铅笔”,激发读者的情感,展开开放、灵动的故事情节而非进行完整的封闭叙事,感伤小说在很大程度上满足了读者融入、参与故事的需要,也能够帮助作家达到感染乃至培养读者的目的。

那些缺失的部分迫使读者接受事实的不确定性,逐渐培养起对开放情节的期待。支离破碎的故事也使读者必须从人物的情感中抽离,时时跳出来将前前后后的片段贯通,避免传统阅读的那种完全沉浸,而成为有独立意识的现代读者。在小说兴起的阶段能自觉地通过叙事空白唤起读者的情感与想象,已经具有非同寻常的意义。

一方面强调确定处所、确定时间,另一方面又深入对人物内心时空的探索,对感伤主义小说时空观的理解也为我们进一步研究欧洲18 世纪小说兴起阶段的“真实”诉求与“内心”观念②如何沟通、融合提供了非常重要的切入点,具有不容忽视的价值,因而其文学史地位值得重估。

注释[Notes]

①2022年6月11日,金雯在中国社会科学院大学外国语学院四方同文讲堂的讲座《〈项狄传〉与长18 世纪欧亚文化交流互鉴》对《项狄传》的忧郁书写有精彩剖析,对本文关于《项狄传》叙述时间与创伤书写关系的思考颇有启发,特致谢忱!

②对18世纪小说“真实”观念演变与现代性主体形成的研究一直是国内外学界聚焦的两个热点,参见金雯:《书写“真实内心”的悖论:重释西方现代小说的兴起》,《文艺研究》12(2020):89—101。

引用作品[Works Cited]

M.H.艾布拉姆斯:《文学术语词典》,吴松江等编译。北京:北京大学出版社,2009年。

[Abrams,M.H..A Glossary of Literary Terms.Trans.Wu Songjiang,et al.Beijing:Peking University Press,2009.]

Armistead,Jack.ed.The First English Novelists:Essays in Understanding.Knoxville:University of Tennessee Press,1985.

米哈伊尔·巴赫金:《巴赫金全集》第三卷,白春仁、晓河译。石家庄:河北教育出版社,2009年。

[Bakhtin,Mikhail.The Complete Works of Bakhtin.Vol.3.Trans.Bai Chunren and Xiaohe.Shi Jiazhuang:Hebei Education Press,2009.]

Brodey,Inger Sigrun.Ruined by Design:Shaping Novels and Gardens in the Culture of Sensibility.New York:Routledge,2008.

埃德蒙·伯克:《关于我们崇高与美观念之根源的哲学探讨》,郭飞译。郑州:大象出版社,2010年。

[Burke,Edmund.A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful.Trans.Guo Fei.Zhengzhou:Elephant Press,2010.]

恩斯特·卡西尔:《人论》,甘阳译。上海:上海译文出版社,2004年。

[Cassirer,Ernst.An Essay on Man:An Introduction to a Philosophy of Human Culture.Trans.Gan Yang.Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2004.]

罗伯特·达恩顿:《屠猫记:法国文化史钩沉》,吕健忠译。北京:新星出版社,2006年。

[Darnton,Robert.The Great Cat Massacre:And Other Episodes in French Cultural History.Trans.Lü Jianzhong.Beijing:New Star Press,2006.]

Forster,Edward Morgan.Aspects of the Novel.New York:Harcourt,Brace and Company,1927.

约瑟夫·弗兰克:《现代小说中的空间形式》,秦林芬编译。北京:北京大学出版社,1991年。

[Frank,Joseph.The Spatial Form in Modern Literature.Trans.Qin Linfen.Beijing:Peking University Press,1991.]

Frye,Northrop.“Towards Defining an Age of Sensibility.”ELH:A Journal of English Literary History 23.2(1956):144-152.

Gilpin,William.Three Essays:On Picturesque Beauty;On Picturesque Travel;and On Sketching Landscape:To Which is Added a Poem,on Landscape Painting.London:R.Blamire,1792.

约翰·沃尔夫冈·冯·歌德:《少年维特的烦恼》,杨武能译。杭州:浙江文艺出版社,2001年。

[Goethe,Johann Wolfgang von.The Sorrows of Young Werther.Trans.Yang Wuneng.Hangzhou:Zhejiang Literature and Art Publishing House,2001]

Harries,Elizabeth Wanning.The Unfinished Manner:Essays on the Fragment in the Later Eighteenth Century.Charlottesville:University of Virginia Press,1994.

塞缪尔·约翰生:《人的局限性》,蔡田明译。成都:四川文艺出版社,2021年。

[Johnson,Samuel.The Works of Samuel Johnson.Trans.Cai Tianming.Chengdu:Sichuan Literature and Art Publishing House,2021.]

茱莉亚·克里斯蒂娃:《诗性语言的革命》,张颖、王小姣译。成都:四川大学出版社,2016年。

Kristeva,Julia.Revolution in Poetic Language.Trans.Zhang Ying and Wang Xiaojiao.Chengdu:Sichuan University Press,2016.]

米兰·昆德拉:《小说的艺术》,董强译。上海:上海译文出版社,2011年。

[Kundera,Milan.The Art of the Novel.Trans.Dong Qiang.Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2011.]

克拉克·劳勒:《从犯愁到解愁:抑郁症的历史》,崔敏译。广州:广东人民出版社,2020年。

[Lawlor,Clark.From Melancholia to Prozac:A History of Depression.Trans.Cui Min.Guangzhou:Guangdong People’s Publishing House,2020].

Macherey,Pierre.A Theory of Literary Production.Trans.Geoffrey Wall.London:Routledge & Kegan Paul,1978.

Mackenzie,Henry.Letters to Elizabeth Rose of Kilravock:On Literature,Events,and People,1768-1815.Ed.Horst W.Drescher.Münster:Aschendorff,1967.

---.The Man of Feeling.London:Cassell & Company,1886.

J.希利斯·米勒:《解读叙事》,申丹译。北京:北京大学出版社,2002年。

[Miller,J.Hillis.Reading Narrative.Trans.Shen Dan.Beijing:Peking University Press,2002.]

威廉·约翰·托马斯·米切尔编:《风景与权力》,杨丽、万信琼译。南京:译林出版社,2014年。

[Mitchell,William John Thomas,ed.Landscape and Power.Trans.Yang Li and Wan Xinqiong.Nanjing:Yilin Press,2014.]

拉塞尔·韦斯特·巴甫洛夫:《时间性》,辛明尚、史可悦译。北京:北京大学出版社,2020年。

[Pavlov,Russell West.Temporalities.Trans.Xin Mingshang and Shi Keyue.Beijing:Peking University Press,2020.]

Richardson,Samuel.Clarissa,or,The History of a Young Lady.Ed.Angus Ross.London:Penguin Books,1985.

Ray,Christopher.Time,Space,and Philosophy.London:Routledge,1991.

Rothschild,Babette.The Body Remembers:The Psychophysiology of Trauma and Trauma Treatment.New York:W.W.Norton & Company,2000.

让-雅克·卢梭:《一个孤独的散步者的梦》,李平沤译。北京:商务印书馆,2008年。

[Rousseau,Jean-Jacques.Reveries of the Solitary Walker.Trans.Li Pingou.Beijing:The Commercial Press,2008.]

——:《新爱洛漪丝》,伊信译。北京:商务印书馆,2010年。

[---.The New Heloise.Trans.Yi Xin.Beijing:The Commercial Press,2010.]

安德鲁·桑德斯:《牛津简明英国文学史》,高万隆等译。北京:人民文学出版社,2000年。

[Sanders,Andrew.The Short Oxford History of English Literature.Trans.Gao Wanlong,et al.Beijing:People’s Literature Publishing House,2000.]

Shaftesbury,Anthony Ashley Cooper.Characteristics of Men,Manners,Opinions,Times.Indianapolis:Liberty Fund,Inc.,2001.

Spacks,Patricia Meyer.Novel Beginnings:Experiments in Eighteenth-Century English Fiction.New Haven:Yale University Press,2006.

劳伦斯·斯特恩:《项狄传》,蒲隆译。上海:上海译文出版社,2012年。

[Sterne,Laurence.The Life and Opinions of Tristram Shandy,Gentleman.Trans.Pu Long.Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2012.]

——:《多情客游记》,石永礼译。上海:上海译文出版社,2012年。

[---.A Sentimental Journey through France and Italy.Trans.Shi Yongli.Shanghai:Shanghai Translation Publishing House,2012.]

查尔斯·泰勒:《自我的根源》,韩震等译。南京:译林出版社,2012年。

[Taylor,Charles.Sources of the Self:The Making of the Modern Identity.Trans.Han Zhen,et al.Nanjing:Yilin Press,2012.]

霍勒斯·斯坦迪什·塞耶编:《牛顿自然哲学著作选》,上海外国自然科学哲学著作编译组译。上海:上海人民出版社,1974年。

[Thayer,Horace Standish.Newton's Philosophy of Nature:Selected Writings.Trans.Shanghai Compilation and Translation Group of Foreign Works of Natural Science and Philosophy.Shanghai:Shanghai People’s Publishing House,1974.]

Todd,Janet.Sensibility:An Introduction.New York:Methuen&Co.,1986.

伏尔泰:《哲学辞典》,王燕生译。北京:商务印书馆,1991年。

[Voltaire.Dictionnaire Philosophique.Trans.Wang Yansheng.Beijing:The Commercial Press,1991.]

Watson,George.The Story of the Novel.London:Macmillan,1979.

伊恩·瓦特:《小说的兴起》,高原、董红钧译。北京:生活·读书·新知三联书店,1992年。

[Watt,Ian.The Rise of the Novel:Studies in Defoe,Richardson and Fielding.Trans.Gao Yuan and Dong Hongjun.Beijing:SDX Joint Publishing Company,1992.]

Williams,Raymond.Marxism and Literature.Oxford:Oxford University Press,1977.

张雷:《进化心理学》。广州:广东高等教育出版社,2007年.

[Zhang,Lei.Evolutionary Psychology.Guangzhou:Guangdong Higher Education Publishing House,2007.]