中国农村家庭养老代际反馈的微观解析

——以广东粤西农村为个案的研究

周 娟,黄盛光

(广东海洋大学 法政学院,广东 湛江 524088)

一、问题的提出

近几年对农村养老问题的探讨,在传统的养老方式、养老模式纷争基础之上,除了进一步探讨家庭养老和社会养老的优劣、变化趋势外,开始增加对不同养老类型的支持系统的研究,尤其是人口流动背景下,家庭的经济支持、社会保障政策的影响已成为学者关注的重点。

在现阶段,我国的养老模式主要有三种,家庭养老、社会养老和社区养老。陈春辉、钟爽[1]总结前人研究认为,现在的农村养老格局是以家庭养老占主导、多种养老方式并存。邓大松[2]等认为,目前农村老年人最主要的保障方式是家庭保障,他们所需的照顾主要由家庭成员、亲属承担,越是在偏远的农村地区,这一方式就表现得更为突出。穆光宗[3]根据国家统计局在1994年10月进行的人口变动抽样调查数据,在养老方式的选择上做了进一步的研究,结果显示在城市地区,主要的养老方式为社会养老,而在农村地区最主要的养老方式为家庭养老。当前农村地区有一定程度的社会养老,主要是以养老金和新农保为主体的农村老人保障体系。张川川、陈斌开[4]基于CHARLS数据,利用断点回归方法的对此问题进行了研究并得知“社会养老”对传统“家庭养老”存在一定程度的替代,但当前效果有限。由此可见,在我国广大农村地区,家庭养老依旧占据着核心地位,其根本在于以土地产出为主的家庭生活中,并没有改变子女与老人之间抚育与赡养的基本关系,即使在经济发达地区的农村中的老人逐渐降低家庭地位,老人仍可以通过传统的权威关系和长辈资源来获得良好的养老保障。这其中,大部分学者认为在农村子女对父母的赡养,主要集中在生活照料、经济支持与精神慰藉三个方面,精神慰藉随着人口流动的发展而越来越成为影响子女与老人赡养关系的重要因素。因此,在人口流动的背景下,能够全面反映农村养老状况的代际反馈已成为农村养老研究的重点。

我国最早提出代际反馈理论的,应当是潘光旦先生,他把中国传统的代际关系归结为双向抚育模式[5]。费孝通[6]则将这种模式进一步阐释为“反馈”模式。但今天社会的人口流动性与观念中男性资源的稀缺性对代际关系的稳定产生了一定的影响,代际的重心开始下移,尤其在隔代关系上更是如此。代际平衡需要建立在农村特定的社会时间和空间基础之上,由于城市化进程的加快,工业时间的引入和固定生活空间的打破,使反馈型代际关系被打破,新的平衡关系尚未建立,农村代际关系的失衡成为当前重要的社会现象[7]。而究其原因,刘汶蓉[8]认为更多在于国家制度和社会风险的结构性张力导致家庭不堪重负。在中国的快速现代化进程中,由于社会风险加大而国家福利制度建设滞后,代际间过度的工具性依赖与家庭缺乏制度支持之间不相协调,从而影响了代际关系的和谐,而这种不协调又集中表现在代际关系的反馈问题上。当前的代际关系研究,多数学者认为反馈式的代际关系已经发生改变。孙新华和王艳霞[9]认为交换型代际关系已成为农村家庭代际关系的新动向。这种关系以工具理性为主导、交换内容讲究清晰化、交换时间强调即时性,并逐渐成为乡村社会中规范家庭代际关系的新秩序。交换型代际关系将亲子关系转变成交换关系,这本质上是一场“双输”的博弈。魏传光[10]甚至认为当前中国农村家庭的代际关系已断裂为线性的抚育关系。最直接、最根本的原因在于亲代家庭经济地位的改变,导致家庭地位发生从主导到依附的转换。

目前学术界对代际反馈的具体内容不再停留于单纯的质性分析,越来越多地借助量化进行分析,并将其建立在代际关系理论的基础上进行讨论。如何使农村养老问题的研究得到更为真实地反映,并能够提出短期可实施的应对之策,以解决当前农村老人无法避免的经济地位下降、难以“退休”、缺乏照料等问题,成为研究者的重点。吴海盛[11]以933份抽样调查数据为基础,运用OrdinalLogit模型对江苏省农村老人生活质量影响因素进行了实证分析。区晶莹[12]等认为经济支持力、照料支持力和精神支持力对农村家庭养老具有正向影响作用,其中经济支持力是核心,精神支持力和照料支持力次之,且照料支持力对精神支持力的影响作用显著。伍海霞[13]利用七省区城乡家庭结构与代际关系调查数据,得知当前农村网络家庭中子女家庭给予父母的养老支持水平较低,较注重经济支持,实际支持与情感支持欠缺。胡仕勇,刘俊杰[14]通过定量分析,发现在家庭养老支持中,农村成年子女更突出经济支持供给;绝大多数农村家庭代际经济支持能满足老年群体生活所需,家庭反馈模式对农村家庭经济支持的影响下降。方菲[15]等指出“大多数农村老人的养老陷入了困境:有良知的子女还给予老人生活照料和物质赡养,但在精神慰藉方面给予的很少甚至没有;而对于毫无良知的子女来说,家里的老人被视为累赘,老人的任何一方面的需求都不能得到满足”。唐灿[16]认为在农村地区,包括价值观念和生活方式在内的代际冲突随着青壮年劳动力的流动有愈加扩大的趋势,老人往往是家庭资源分配的末梢,甚至被剔除在分配之外,老人已经不再有可以交换赡养的经济和权利资源。通过学者研究可以发现,当下我国农村的代际反馈过于注重经济方面,精神慰藉和日常照料的反馈程度相对较低。而在影响代际反馈的因素研究中,刘定波[17]以CHARLS(2011)年全国基线调查为样本,考察子女数量对代际传递的影响,结果显示子女数量的增加会提高父母获得子女帮助的可能性,每增加一个子女,父母获得子女帮助的可能性会提高6%以上,同时也会增加父母获得子女货币性支持的总量,每增加一个子女,父母获得的货币性转移支付总量会提高60%左右。陈洁君[18]认为影响家庭养老的因素是多方面的,比如经济状况、子女性别差异、子女数量等。其中老人的子女数量是影响家庭养老质量的一个不可忽视的重要因素。陈卫和杜夏[19]经过调查,通过回归分析证实高龄老人存活子女数量和性别的显著影响。最重要的发现是,高龄老人在户居方式和经济供养上主要依赖儿子,但在生活照料上女儿也有显著影响。但也有学者通过研究同样发现子女数量与养老的关系并不显著。牛楠与王娜[20]认为子女数量对老人幸福的影响并不显著,子女质量(人力资本积累)才是影响养老经济支持的关键,生育决策是人力资本投资和养老保障共同作用的结果。伍海霞[21]认为来子女受教育程度越高,对父母的经济支持越大。父母对子女的教育投入越多得到的回报越高,体现了家庭中亲子抚养与赡养关系具有一定的互惠交换特征。

而在国外对养老反馈中,埃文斯[22]等分析了美国虐待老人的现象,认为虐待老人已成为一种社会问题。李[23]对日本照顾老人的责任和理念进行分析,发现老年照料的模式与选择之间的关系,照顾老人的责任在一个潜在类别和这类矛盾的期望也表示了老年照料的喜好,与当地一些强力的信念冲突。劳瑞·黛博拉[24]认为中国老人基本是希望能够得到由衣食构成的物质支持,以及陪伴或者联系构成的精神支持。然而社会比较普遍的做法是通过新建房或者购置家具,而忽略了老人在精神方面的需求。

综上所述,人口流动导致了父辈与子辈分居两地,而这种情况因为城市与农村的差异以及社会的发展,使得我国农村家庭养老的支持结构发生了根本性的变化,代际反馈的程度也随之降低。同时,影响代际反馈的因素也复杂起来,子女数量、子女的教育程度、经济收入、居住状况、流动距离等都能对代际反馈产生影响。

以上分析是建立在大样本数据和宏观层面上的量化,很难显示农村养老情况的微观事实。大样本数据研究有着诸多好处,但是数据的获得方式、产生的环境,以及结构是否完整的问题值得引发思考。在农村养老的研究中,通过大数据的研究可以很容易利用回归分析、路径分析等方式得出影响养老的因素,也可以跟踪多年来的数据去观察多年养老秩序的变化。然而当前的研究只能看到数理层面各因素的关系和显著性,并没有从微观层面去观察各个因素是如何在养老方面发生作用的,发生作用的具体表现是怎样的,各学者并没有通过数据去了解到农村老人生活的具体情况和老人的行为动机。微观层面的数据可以全面地收集到生活习惯、身体状况、社交、财务、喜好、情绪、行为等具体情况,这也是大样本数据无法呈现的。统计学上小样本数据主要围绕高方差存在几个问题:很难避免模型拟合度出现异常;离群值(异常点)变得更危险。肖筱南[25]在样本数少于指标个数的情况下利用分阶段、分批逐步回归的筛选方法,较好地处理了这类小样本问题。因此,笔者尝试从微观个案的数据收集与分析来验证以下几个问题:子女供养的养老内容是否以经济支持为主;子女数量是否会对老人的养老提供更多的反馈;教育水平是否影响代际反馈水平等。以期获得数据与现实的吻合,并印证多数学者的研究结果符合实际:无论是家庭还是政策,在促进农民增收的前提下,让子女能够留在老人身边进行照料。

二、粤西农村家庭养老的数据收集及分析

粤西地区一直以来都是广东省内经济欠发达地区,同时也是青壮年劳动力流出大的地区,留守老人与留守儿童问题一直较为严重,这是我国社会转型时代背景下的一个缩影,也意味着对粤西农村养老现状的研究具有典型意义。

王跃生[26]认为老年人居住方式、生活费用来源以及生活照料是衡量代际反馈的三个主要方面。因此,本研究以农村家庭的代际反馈为核心,在估算当前代际反馈水平的同时,着重考察子女的收入、子女数量以及其受教育年限等三个具体的数据是如何影响代际反馈的。

考虑到老人的行动不便以及心理惧怕的因素,本次调查采用调查员进入老人家里使用代填式问卷与访谈的方式收集数据。采用PPS抽样方式先在粤西三市(包括湛江、茂名、阳江三市)十八区(县)中选取三个区(县),然后再由这三个区(县)中分别随机选取数个村庄进行调查。最终选取了广东省茂名市电白区坡头村、中间村;广东省湛江市遂溪县冷水村、平外村;广东省湛江市吴川市彭屋村、大桥村作为调查点。以CGSS调查问卷为参考范本设计了适合该地区的问卷,在2015年7月-8月到调查地点进行调研。因为需要真切了解到老人的实际情况,以老人对自身状况能够清楚描述与知晓子女的状况为条件,并能够在子女处得到吻合的有效验证。多份问卷因为老人的表达以及其他问题没有使用,最终收回有效问卷99份以及多份访谈资料。

在99个样本中(表1),53.1%为男性,46.9%为女性;在婚姻状态上,64.6%的老人有配偶并共居,26.3%的老人丧偶,各有4%的老人从未结婚和已婚但与配偶分居;老人的年龄,最小者为60岁,最大者95岁,平均年龄为72.95岁;子女状况中没有子女的老人占5.051%,有一个子女的仅占2.02%,3个子女的占9.091%,4个及以上的占了83.838%,子女均值为4;从子女数量来看,粤西地区农村仍然以多子女家庭为主;有约60%的老人不需要从事农业劳动。

表1 被调查老人的样本情况

(一)模型变量取值

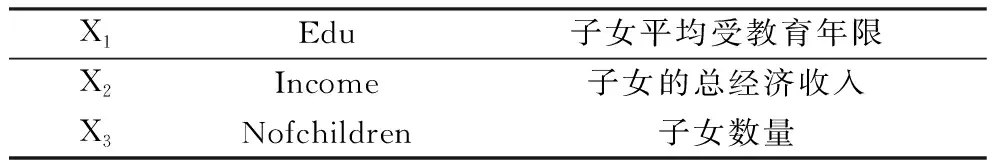

根据当前对代际反馈的认识,研究中尝试建立线性的回归模型Y{X1、X2、X3…},以代际反馈作为因变量Y,子女数、经济收入、教育程度分别为自变量X1、X2、X3,以探讨这三个因素对代际反馈的影响。

1.因变量Y的取值。代际反馈理论上由三方面构成,分别为经济支持(y1)、精神慰藉(y2)以及日常照料(y3),这三个方面相互不可替代,只在老人身体出现不同的状况时会突显某一方面的需求,因此本研究中将三个方面的占比均等化并不设权重,即Y=y1+y2+y3。其中,经济支持由子女提供的货币与生活物资来衡量;精神慰藉因主观度较高,无论是何种交流的方式都可以让老人得到日常安慰,当老人需要关注的时候,比如节日,子女能够主动问候足以让老人宽慰,所以可以采用子女与老人联系的频率来衡量。而日常照料是一个更加难说清的概念,子女在身边肯定要比不在身边更显出日常照料的可能,但照料又不能以子女是否对老人有直接的身体看护、端茶送水、做饭洗衣等内容来加以衡量。但本着照料肯定会见面这个原则,可以以子女与老人的见面频率来反映日常照料的可能程度,因此采用所有子女与老人的见面频率来衡量。

需要注意的是,在实际调查中有出现经济支持为“0”的情况,该情况存在两层意思:第一种情况为老人与子女同住,因此子女没有给老人其他的经济支持,只负责老人基本的饮食;第二种情况为子女不赡养老人,老人没有得到过经济支持。从调查所了解的情况中,多数为子女与老人同居或就近居住,出现不赡养老人的状况极少。

经过数据的处理所得出的代际反馈的分布,见表3、图1:

从表3中可以看到代际反馈的均值为11.3081,而中位数为9.5,75%位数为14,25%位数5.5,即有50%的样本的数值落在5~14之间,偏度峰度都为正,因此该数据的图形分布为右偏单峰态。据此可以认为粤西农村代际反馈程度处于较低水平,从而验证了粤西农村养老处于比较严重的状态。

表2 因变量说明

表3 代际反馈统计表

图1 代际反馈分布

2.自变量X的取值。本研究中,所有自变量X的数据来源均来自在2015年7月-8月的调查数据。研究假设,子女的养老观念受到受教育程度及其经济水平的影响。另外,经验是子女数越多,那么老人获得的总代际反馈也应越多。因此,以这三个因素作为其对代际反馈的主要自变量。

表4 自变量说明

粤西地区的子女受教育年限如下表所示:

表5 描述统计量X1

粤西地区的平均子女受教育年限,最大值为16,最小值为0。即最高学历为大学学历,最低学历没有读过书。而平均受教育年限为3.05年,这与他们所处的年代背景(60~70年代)所适应。6、70年代的教育资源严重缺乏,而且家庭经济条件、家庭观念等都不支持所有人都享受到很好的教育,很多人都是小学没念完就在家务农或者外出打工。因此平均教育年限3.05年是较为真实可靠的。

粤西家庭子女总收入如下表所示:

表6 描述统计量X2

查阅粤西三市的年鉴,湛江市2012年农村居民纯收入为9561元,茂名市2012年农村居民纯收入为9506,阳江市2012年农村居民纯收入为9202元,三地平均农村居民纯收入为9432元。由上文可知粤西农村家庭平均子女数为4,4×9432=37728元,与调查所得总收入35050.5相差不大。因此,子女总收入数据是较为真实可靠的。

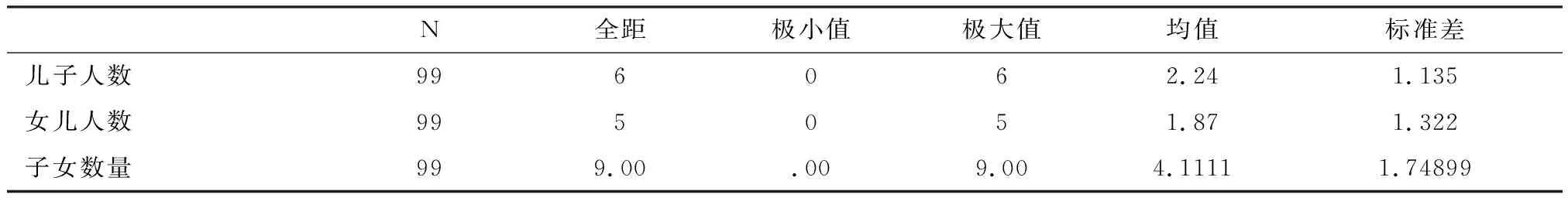

子女数量及性别分布如下:

表7 描述统计量X3

表7显示粤西农村的子女中以儿子为主,男女比例为2.24∶1.87,而平均家庭子女数为4.1人。

(二)数据分析

构建回归模型Y=aX1+bX2+cX3+C,其中C为常数项,回归输出结果如表8所示:

表8 代际反馈与受教育程度、子女数量、子女收入的线性回归结果

表8中R2为0.1365,标准差为8.0906。R2的数值较小的蛀牙因素为模型数据为小样本数据,而且代际反馈涉及的因素较多,在本研究中仅谈谈上述三个因素对代际反馈的影响程度,因此所构建的模型有一定的参考性。

表8的归回数据说明子女平均受教育年数对代际反馈有显著影响,即子女平均受教育年数每增加一年,代际反馈就会增加0.762个单位。子女数量对代际反馈能产生的影响更为显著,每增加一个子女,代际反馈就会增加1.938个单位。但模型中子女收入对代际反馈的影响不显著,初步可以得出以下回归方程:

Y=1.938X1+0.762X3+0.834

但是根据经验可以认为子女的收入越多,老人获得的经济支持就会越高,自然代际反馈的程度也高,因此将子女总收入与子女对老人的经济支持单独建立一个线性回归模型,来测算具体的数据情况,数据见表9:

表9 子女收入与对老人的经济支持线性回归结果

由表9可以得知,子女总收入每提高1个单位,那么对老人的经济支持提高0.03(元)。可以肯定子女的总收入与子女对老人的经济支持呈正相关,但就收入的提高幅度与对老人给予的经济支持增长幅度来说,就不尽人意了。

虽然子女总收入在整体模型中并不显著,但是为了更好地体现待机反馈的影响情况,也可以将子女总收入放进模型中。因此,最终的回归模型为:

Y=1.938X1+0.03X2+0.762X3+0.834

经过数据的统计分析可以得到以下结论:

(1)经济收入越高的子女对老人的经济支持有反馈,但反馈的程度极低,没有子女数量与子女受教育程度的反馈明显。这一定程度上是因为子女无论收入多少,都仅提供满足基本生活的经济支持,除此之外,子女将更多的经济投入到孙辈或改善家庭环境等方面,对老人的物质支持也仅维持在“基本满足”的程度,这也与目前大部分农村的实际情况相吻合。

(2)老人的子女越多,对老人的代际反馈越高,反馈的程度十分显著,即每增加一个子女,代际反馈程度就会增加1.938个单位。

(3)子女的受教育程度越高,对老人的代际反馈也越多,这与老人的子女数量多可以结合起来,促使老人的养老得到更好的改善。

由以上的分析可知,粤西农村子女对老人的养老生活未能给予太多的经济支持;子女数量多的确可以令老人得到较多的反馈,但生活照料却因子女的流动而得不到有效的反馈。出乎意料的是,受教育程度高的子女对老人的反馈要高出子女收入多的状况。事实上,粤西农村的教育情况并不乐观,平均受教育年数为3.0549,说明老人的子女受教育程度并不高,这导致他们外出打工的所得也不会太多。同时,家庭第三代的教育负担更为沉重,这也令农村养老对子女不仅在经济上,在情感上也成为很大的负累。但为何数据会显示子女受教育年限高,老人的养老生活会更好?这应该是国家长期对农村教育投入所产生的效果,也是中国农村传统养老秩序——子女孝道的规范所致。受教育年限越长的子女,在家庭中所获得的资源越多,赡养老人就成了传统养老秩序所规范的第一回馈内容。

三、钱、子女和教育,到底谁能让老人更好过?

既然多子女的支持会得到更好的养老效果,那么在三十多年的计划生育控制下,尤其社会转型令今天的农村也认识到发展经济的重要性,农村妇女是否愿意生育也将影响着代际反馈。在调查老人的同时,研究又随机调查了274名妇女的生育意愿。

由图2可以清楚地看到现在绝大多数人都认为生两个孩子是最理想的(76.38%),而且有9.23%的人认为生一个最好,只有不到15%的人认为生两个以上的孩子是理想的。这个数据可以清楚地呈现出现在的人倾向于生两个或者更少的孩子;而为什么生孩子以及生二胎,被调查者给出的回答如下:

图2 生几个孩子最理想

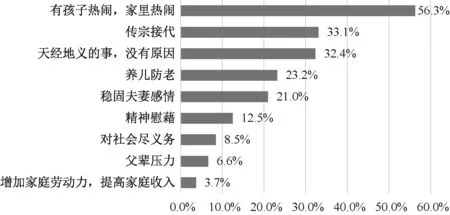

图3 生孩子原因

由图3可以看到生孩子的原因各种各样,其中认为有孩子热闹的个案百分比超过了50%;觉得天经地义(32.4%)以及传宗接代(33.1%)仍占着相当的比例。而养儿防老的认识已经与“生孩子可以稳固夫妻感情”的认识相差不多,分别排在四、五位。

那么,影响当前农村妇女生孩子的因素会是什么呢?

可以从图4中清楚地看到,人们认为自己的收入水平(51.5%)、孩子的照料问题(45.6%)和生活抚养成本(44.9%)是影响生孩子的最重要因素。而实际上孩子的照料问题也是一个经济问题,现在人没有时间来照顾孩子的原因往往是工作上的压力,如果雇佣保姆则会令家庭支出激增。在调查中有43.4%的人认为抚养一个孩子的经济成本大约需要30万,而认为成本在10万元-15万元有13.6%;15万元-20万元的有15.9%;20万元-30万元有17.4%。由此,可以认为经济问题是影响人们是否生孩子的最重要因素。

图4 影响生孩子的因素

综上可知,生孩子已经较少受传宗接代的影响,农村妇女更多地会考虑到抚养孩子的经济成本和时间成本,两个子女数量已经成为主流认识。产生这些变化的原因在于:一是经过多年计划生育政策的宣传影响,少生优生的观念逐渐深入人心;二是社会抚育的成本越来越高,孩子多意味着需要生活多方面的投入要增加,而农村的生活方式并没有实质性的改变,约束父母与子女代际反馈的因素则更多。这更有理由认识到,如果想通过增加子女的数量来增加代际反馈的程度已是阻力重重,而加强教育之后无论对个人道德还是未来职业发展都有很大帮助,也会让农村的代际关系有重大的改善。因此,让农村老年人生活更好些且可行的方式也就只有一条路了:加大对农村的教育支持!

——基于CFPS 2016年数据的实证分析