以劳育人,实践出真知

孙晓明

劳动教育在劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质等方面对学生有着重要的影响。学校层面该如何开展劳动教育呢?我们从课程内容和活动方面做了一些尝试,也进行了一些反思,旨在探索可以实现劳动教育课程核心素养的课程模式和内容。

一、课程目标

《义务教育劳动课程标准(2022年版)》(以下简称“课程标准”)聚焦学生知行合一、全面发展的劳动素养要求,注重挖掘劳动在树德、增智、强体、育美等方面的育人价值,让学生通过劳动课程形成劳动效率意识和劳动质量意识,树立正确的劳动观念,形成必备的劳动能力,塑造基本的劳动品质,培育积极的劳动精神,弘扬劳模精神和工匠精神,培养全面发展的时代新人。

二、课程计划

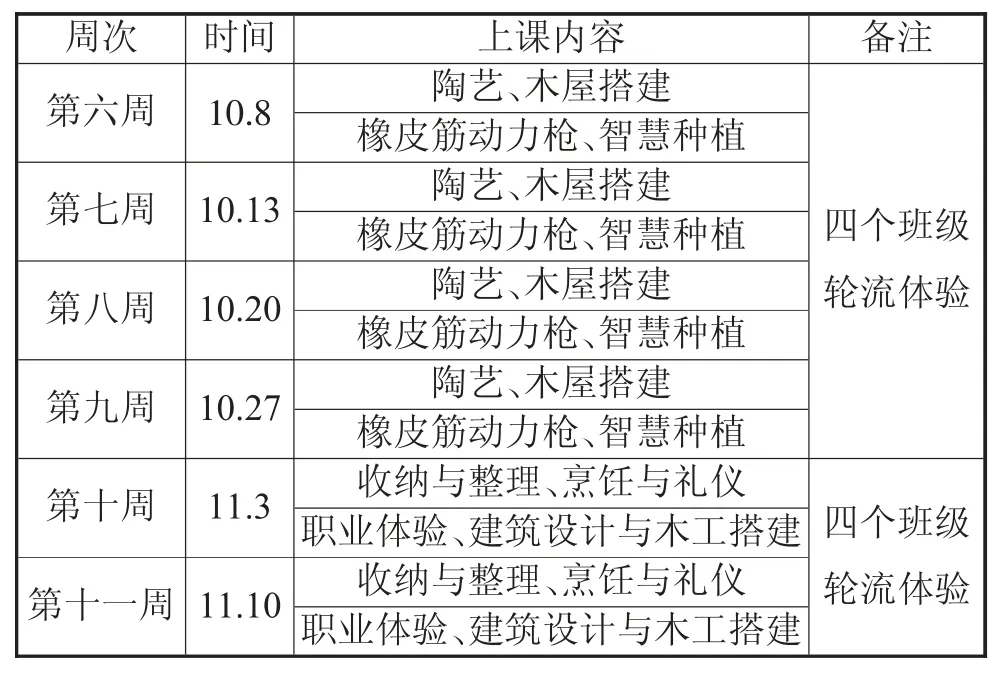

依据课程标准中的课程内容要求,结合学校的硬件设施,将初中劳动课课程主题定为烹饪与礼仪、职业体验与生涯规划、建筑设计及木工搭建、新技术体验与应用。每学期安排16~18 课时。每周3课时,六周完成学期劳动课教学。(具体见表1)

表1

三、课程实施安排

1.初一年级4 个班,每学期在期中考试前,利用每周四下午第1~3 节课在南京汉开劳动与社会实践基地集中开展劳动教育课程。

2.任课教师安排:孙晓明、徐洪艳、黄雪融、张陕陕,两节C 课(一个半小时一节课),每周计3 课时。

3.授课教师要提前备课,并检查好教学设施的准备情况;各任课教师保证书院其他年级课务正常,如有冲突要提前协调好。

4.班主任负责学生全程安全管理工作,包括按时整队上车、途中安全、生态园校区活动纪律。

5.学生15:50 返程,到校后正常进行后续课程。

四、课程内容

课程内容包括烹饪与营养、手工编织、建筑设计与木工搭建、收纳与整理、智慧种植、陶艺、新技术体验与应用、橡皮筋动力枪,下面以烹饪与营养为例进行具体讲解。

中华饮食文化源远流长,其既是我国传统文化重要的组成部分,更是传统文化这个大系统中独具特色和个性的一个分支。此课程主要让学生了解我国美食文化历史及动手操作能力。

本次课程内容是教学生如何磨豆浆。在了解石磨结构和工作原理后,学生尝试自己亲手制作热气腾腾、浓郁美味的现磨豆浆。瞧,他们一个个迫不及待撸起袖子,每次少量添加泡好的黄豆在石磨机上。先顺时针转动把豆子分散开,接着逆时针转动多次,直至出浆。待收集好磨完的生豆浆后,便开始煮豆浆。当豆浆随着电磁炉的温度不断升高起泡沸腾时,那豆香味也渐渐布满了整间教室。最后,教师用纱布过滤豆渣,让学生排好队,用小碗接上品尝。自己动手制作的豆浆,格外香甜。(如图1)

图1

又如制作冰糖葫芦。提起冰糖葫芦,脑海里“蹦”出的画面,是那圆溜溜的山楂串起的红彤彤,酸甜酸甜的。教师带着学生尝试进行一次新的体验。

课程伊始,学生穿上厨师服,佩戴厨师帽,完成“正衣冠”的礼仪。紧接着师生挑选食材(香蕉、番茄、葡萄、蓝莓、橘子)进行清洗。随后,大家兴致勃勃地进行创意穿串。此时,一旁的糖水经历了大火、小火的轮番烧煮,开始冒着密集的小泡泡,散发着浓郁的糖香。学生按捺不住了,开始有序排队,给冰糖葫芦们穿上糖衣,裹上糯米纸,待它稍微凉了些,便大口大口地品尝起来。(见图2)

图2

再如,制作巧克力。市面上的巧克力,形状、味道多种多样,深受大众的喜爱。此次课程,又是一次和美食的“亲密接触”。学生一天的小幸运,从这里开始。

教师拿出一块块长条的巧克力,依据巧克力容易溶化的特点,利用低温炉具溶解,模具、冷水塑形,形成不同形状的巧克力,最后再撒上香脆的芝麻,简直太香甜了!(见图3)

图3

五、实践反思

(一)课程重体验轻育人

我们的劳动教育课程看起来很丰富,活动起来很热闹,学生确实可以体验很多没有尝试过的课程。在这个过程中,学生很快乐,也很放松,觉得很好玩。但是等课程结束或者静下来仔细思考:我们的课程究竟能够给学生带去什么?对他们的劳动观念、劳动能力、劳动习惯和品质、劳动精神是否有真正的培养?

(二)课程缺少体系设计

今年开展的七个劳动课程模块,基本上都是围绕课程标准的任务群设计的。虽然满足了课程标准的要求,但是从课程结构和学科逻辑来说,仍然欠缺系统性设计。

横向来看,各个内容之间没有关联,没有形成主题,没有呼应。纵向来看,同一个内容之间没有进阶或者逻辑联系,只考虑到这学期的内容,下学期内容还没有设计成熟,即学期间、学年间内容没有形成有机整体。

(三)课程缺少分享与提炼环节

学生在课程中创作了作品,参与了劳动,但没有在课程环节中分享和提炼。如让学生说一说他在课程中的感受,他在遇到困难时是怎么想的、怎么做的,他的成功经验是什么。其他同学也可以针对他的经验或者感受分享一些想法,同学之间互相学习,不断总结经验。

(四)课程缺少专业性支撑

我们的课程很专业,但是与行业专家比起来还需要系统地学习。很多课程是老师们自学或者看相关视频跟着操作的。这些课程更深层次的“根系”需要教师系统、全面地去学习才能习得。

我们目前的课程还处于知其然不知其所以然的阶段,虽然迈出了第一步,但是如何走稳、往哪里走,是需要专业支撑的。有了专业支撑,课程内容纵向设计也就水到渠成了。

(五)课程缺少作品展示与宣传

课程作品的展示与宣传一方面可以让做得好的学生有一种自豪感和成就感,激励他们做得更好。另一方面也可以在全校范围内起到分享和学习的作用,甚至当有外宾参观校园时可以展示本校劳动特色,促进校际交流。

六、实践结论

(一)课程增加育人环节

1.学科发展史

每节课的前5 分钟,根据不同课程追溯学科发展史,让学生感受传统工艺或者历史素材中蕴含的人文价值和工匠精神。

2.明确劳动素养

每节课会明确培养学生的劳动素养,根据课程内容,针对性地落实相应的素养。具体素养标准如下:

劳动观念:通过持续参与日常生活劳动、生产劳动和服务性劳动,理解劳动创造美好生活的道理,增强家庭责任意识,认识到劳动对国家富强、人类发展的意义,尊重和平等对待各行各业的劳动者,自觉向劳动榜样学习;形成初步的职业意识和生涯规划意识,进一步增强公共服务意识和社会责任感,在劳动过程中注重劳动效率和劳动质量。

劳动能力:在具有一定挑战性的日常生活劳动中,比较熟练地运用家政技能,提高生活自理能力;能在生产劳动中发现存在的需求和问题,进行劳动方案的选择和劳动过程的规划,按照安全规范要求,选择适当的材料和工艺、工具和设备,综合运用劳动技能解决问题,并能根据实施情况对方案进行必要的改进与优化,发展创造性劳动能力;能在服务性劳动中,初步掌握现代服务业劳动的基本知识与技能,熟悉公益劳动与志愿服务的组织、实施,提升运用相关劳动知识与技能服务他人、学校、社区的基本能力。

劳动习惯和品质:具有持续参加劳动的积极性,在劳动过程中持之以恒,诚实守信,有责任担当;养成自觉遵守劳动规范、劳动法规的习惯,形成认真负责、吃苦耐劳的劳动品质。

劳动精神:劳动中能不断追求品质、精益求精,牢固树立勤俭、奋斗、创新、奉献的劳动精神。

3.学科前沿

课程内容完成后,拓展学科内容与学生生活或者未来科技相关知识,让学生学以致用,激发其学习的内驱力。

(二)课程设计体系化

1.横向主题化

不同课程内容之间通过一个大主题进行整合,形成有机统一体。如生命主题:先开设搭建鸡舍课程(建筑),再教授养殖芦丁鸡课程(养殖),最后教授将芦丁鸡下的蛋做成荷包蛋和三明治的课程(烹饪)。将课程主题化、场景化,有趣又实用,真正培养学生的劳动素养。

2.纵向逻辑化

同一个课程在不同年级开设的子课程应该是有逻辑性的。如建筑主题:初一年级可以开设建筑赏析,带着学生从整体外观、造型、功能、材质等方面建立初步概念。初二年级可以了解不同材料的特性和功能,了解连接方式,进行基本的受力分析。初三年级可以设计具有一定功能和造型的建筑。

(三)增设分享与提炼环节

劳动课程不仅要培养学生的劳动观念、劳动能力、劳动习惯、劳动精神,同时要关注学生在创作作品过程中的感受、经验,同伴之间的学习和分享。有些经验和方法可能是学生在潜意识中形成的,他总结经验和分享的过程会被意识到,进而提炼出来,转化为能力。

(四)课程请专家把脉

劳动课程的理念、模式、内容、评价固然很重要,但是在内容的科学性、安全性、规范操作性方面还需行业内专家进行指导。如木工的规范操作、豆浆的安全卫生加工、陶艺的入门技能等。

课程的理念、主题、模块、逻辑都需要专家从教学论上进行指导。

(五)课程作品宣传与展示

课程理念、课程框架、课程实施、课程内容等通过一张宽1.44 米、长3.9 米的展板进行宣传介绍。

现代工艺作品、陶艺、新技术的体验与应用等通过展示柜在校园进行展示。

官微、新媒体进行报道宣传,互通有无。

劳动课程的开设有助于师生关注本应该了解和掌握却被忽视的内容。本学期我们进行了一些尝试,迈出了第一步,有很多收获,学生也很兴奋。但我们关注的不应只是表面的热闹和好玩,我们更重视其真正的价值,专家的现场指导也给出了非常中肯的、有价值的建议,我们也在不断反思,努力构建有意义的劳动课程。