重返物质本身:曹建华的“搜神记”

在今天,关于艺术“去物质化”“非物质化”的讨论不绝于耳,从露西·利帕德(Lucy Lippard)那本经典之作、观念艺术崛起的编年史《六年》(Six Years)不断被艺术界重提,再到近年来人工智能AI、云端、NFT、元宇宙等层出不穷的概念,如今,我们在 Midjourney输入一段文字便可产出画作、在AI聊天框里编写一段指令便可得到一个作品的构思和名称,似乎现实世界里艺术创作所需的物质和材料在日新月异的科技革新下,一次次受到挑战,又迎来转向的考验。在这样日趋高科技,又追求与时代和社会紧密联系的艺术丛林中,我们如何在一些“小品式”的创作中,探索一种反其道而行的物质性,重返作品的物质本身,感受物品和图像通过重组解构而带来的冲击呢?

或许在艺术家曹建华的作品里,我们可以窥见一些线索。这位现居开封的自由艺术家,在20世纪90年代初期就将拼贴作为自己的主要创作语言,对图像拼贴的兴趣源于他儿时母亲做的裱糊在墙上的袼褙以及剪窗花的记忆,而多年版画系的学习也使得曹建华对画面的结构关系变得敏感。他在接下来的几十年里以此为基石,拓展自己的艺术领域。从架上绘画,到拼贴、雕塑,再到近年的现成品装置系列,一以贯之的关键词应当是对“现有材料的拆解与重构”。在拼贴初露头角的立体主义时代,这种创作手法是现代主义进程中打破二维平面,对形式的创新解剖;到波普艺术时期,拼贴则是一种将大众文化符号活用的尝试,当熟悉的形象出现在画面上,自然拉近了所谓高低艺术之间的距离。如今,拼贴艺术已然发展成为一种更平易近人的艺术形式,曹建华的作品的确与拼贴的发展历史有着相似的精神内核,它从大众熟知的广告、画报中取材,又因其植根于中国本土语境中,在“波普”之外,又有对社会和周遭环境的思考。

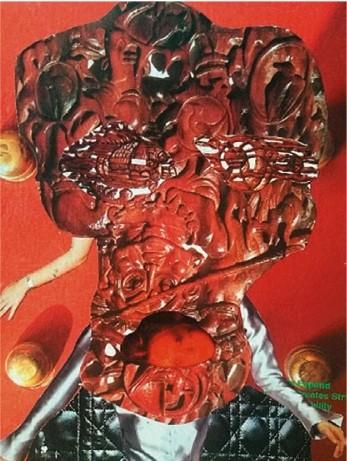

在藝术家早期的一些作品中,我们不难看出时代特有的印记,彼时的中国艺术界,经历了“八五新潮”和“八九”大展的洗礼,笼罩20世纪90年代的是一种玩世现实主义的不羁,以及泼皮幽默的松弛与戏谑。1997年的一幅拼贴作品《凡·高》(图1)中,他将商品广告、流行文化的图案、黑白摄影等剪下,拼贴在凡·高经典的自画像图式中,借用这位美术史上经典的离经叛道者的面孔,似乎表达了他对即将兴起的商品经济时代的调侃。在这一时期的另一幅作品《红色肖像》(图2)中,传统的木雕、摩登女郎的头像、奢侈品包上的经典菱格纹像大杂烩一样“不合时宜”地摆放在故宫大门的背景上,形成了一个模糊了主体性和面部特征的半身肖像,这不合拍的一切传递的,是追随时代的“北漂一族”初入故宫时感受到庄严气氛带来的些许震慑,也是在大城市日新月异的发展背景下,这些年轻学生自身的迷茫与不安。

人物形象拼贴是曹建华专注的另一个系列,他将20世纪的旧画册作为素材库,将质朴的人物形象和超现实的画面相结合,《房间里的大象》(图3)是他叙事性画面拼贴的代表之一。一群衣着朴素的年轻人正在聆听一场宣讲,又或者是一节课。他们真诚而专注,却对身边庞大的大象视而不见。“an elephant in the room”(房间里的大象)是一句著名的英文谚语,意指对眼前显而易见的事物的忽略。在这个阴暗狭小的空间内,质朴与超现实感同时发生。而《从小爱科学》和《在希望田野上的宏大絮叨事》(图4)系列也延续了这种风格,一种时代特有的天真和憧憬,一种强烈的现实主义,混杂在不真实的场景里。当天光劈开云彩,照射向那辆极具标志性的幸福250摩托,带来的是一种近乎科幻的感受。这不禁让人联想起电影《宇宙探索编辑部》中的某些场景,朴素的人们深入村落田野去探索外星力量,仿佛一张多重元素、不合时宜组合起来的拼贴画,比起乘坐高科技的太空飞船,更多了现实与魔幻的绞旋之感。

在过去3年里,曹建华从架上拼贴领域转向了现成品装置的创作,而他首次个展“志怪小说——曹建华搜神记”的题目也正源自于此。如果说东晋干宝的《搜神记》是对神仙鬼怪故事的辑录,那么曹建华的“搜神”则是一次对身边各色物质材料的“编纂”。而在这些或精巧或粗糙的小装置作品里,自然和轻松是观者最能感受到的气息。这种不教化、不定义的气质或许与现成品艺术在历史上的发展历程直接相关。在蒂埃利·德·迪弗(Thierry de Duve)的《杜尚之后的康德》中,有一个小章节的题目就叫作“现成品之于一般艺术,恰如管装颜料之于现代绘画”,这是援引自现成品艺术之父杜尚的一段访谈,在他眼中,艺术意味着创作,而创作意指选择。因为所有的颜料也在某种意义上隶属于现成品,因此用颜料作画和用现成品创作有着相同的内在逻辑,都是一种“集成作品”,现成品艺术的出现是艺术发展自然而然的结果。杜尚在访谈录中曾说:“现成品的有趣之处在于不能找到完全满意的定义或解释。”在曹建华近期的现成品装置中,我们可以窥见这种名叫“自然而然”的气质。在对材料的选择和应用上,艺术家尽可能地剔除其实用属性和个人印记,而去挖掘所用材料的精神力量,以更简单、直接的低技术手段进入“以物观物”的澄澈形式。他希望在消费时代,在物质过载的时代,通过对物的直接呈现,寻找它们之间的联结,用最自然的方式来还原万物的“灵”。

在《零点志异》(图5)等作品中,艺术家将不同的材料塞进小的木盒和电表箱中,制造出狭小空间内的丰富内在结构。观者很难在内容物、整体外观、作品名之间找到直接联系,又或者很难给出一个“意义”来解读作品。艺术家想追求的是一种物质本身在解构和重组之间带来的新感觉,以及不同现成物碰撞时发生的奇特反应。而《白化》(图6)中断裂的躯体,则让我们想起《拉奥孔》中的人物,将西方的典型雕塑形象放置于染色的树枝景观中,辅之以一个宛若窗框的铁架,树枝随意地伸入框内,使整体蒙上了一层东方园林构图的美感,这也正是几个毫不相干的现成品组合出的妙境。

不论是拼贴还是装置创作,对于现成材料的搜寻、解构和重建都是贯穿曹建华艺术创作的核心,他的作品很容易让我们联想到阿瑟·丹托(Arthur C.Danto)的《寻常物的嬗变》一书。在20世纪80年代,丹托提出的核心问题为:在杜尚的小便池之后,艺术与实物究竟有何区别,艺术是否仍然有其边界。由此,他阐述了在艺术史和理论的氛围中艺术世界(The artworld)构建的重要性。40多年的时间里,丹托想要追求的开放多元在某种程度上已经得以实践,而当代艺术发展至今,新的非物质化媒介和载体似乎成了某条必然转向的轨道。而我们在北方小城艺术家曹建华的作品中,重返杜尚,重返安迪·沃霍和劳申伯格的美学,重返丹托对现成品和艺术的界定,其实是踏上一次专注物质本身的旅程。或许对于56岁才初次举办个展的他而言,创作是一种西西弗斯式的执着,一种闹市隐居者的自得,就像他的个展名“志怪小说”中包含的浪漫主义精神。而我们也期待在愈发多元、变幻莫测的当代艺术世界中,这种返璞归真的“搜神”之旅,所带给观者的一种纯粹而直白的力量。

注:贾浅烦,策展人,现为中央美术学院当代艺术批评方向博士在读。

责任编辑:孟 尧