向着陌生的荒岛出发——当艺术驻地作为创作

他那孤独的灵魂中怀着种种奇思遐想,终于向点燃起自己丰富想象的陌生的荒岛出发了。

——毛姆

1890年,高更(Eugène Henri Paul Gauguin)毅然决然地离开法国开始了大溪地(法语:Tahit,又译塔希提)的旅行,他把这个小岛幻想成原始的天堂。高更希望在这里“融入纯粹的自然之中,只与所谓的野蛮人交往,并同他们一起生活”,以逃离欧洲为金钱而奋斗的世俗气息。高更的人生被“出走”划分,大溪地是他艺术创作中的分水岭。他逃离了法国,逃离了滋养自己的生存空间,希望去追寻一种原始的、未被文明世界开垦过的自然之地。他认为这里的生活没有物质的烦恼,可以在这忘记过往的糟心事。

对于艺术家而言,艺术家驻地项目是某种意义上的一次“精神出走”。或许怀揣着与高更同样的心思,2017年夏,我参与了“方志小说”艺术驻地项目,那时的我同样有着一种强烈的逃离城市的心境,我跟随云南翁基古寨的改造项目组在翁基进行了艺术家驻村写作项目。长途跋涉后,抵达一片“世外桃源”,这里是新奇的,有着上好的空气,热带雨林气候,大片大片的植被,是真正地与世隔绝的。

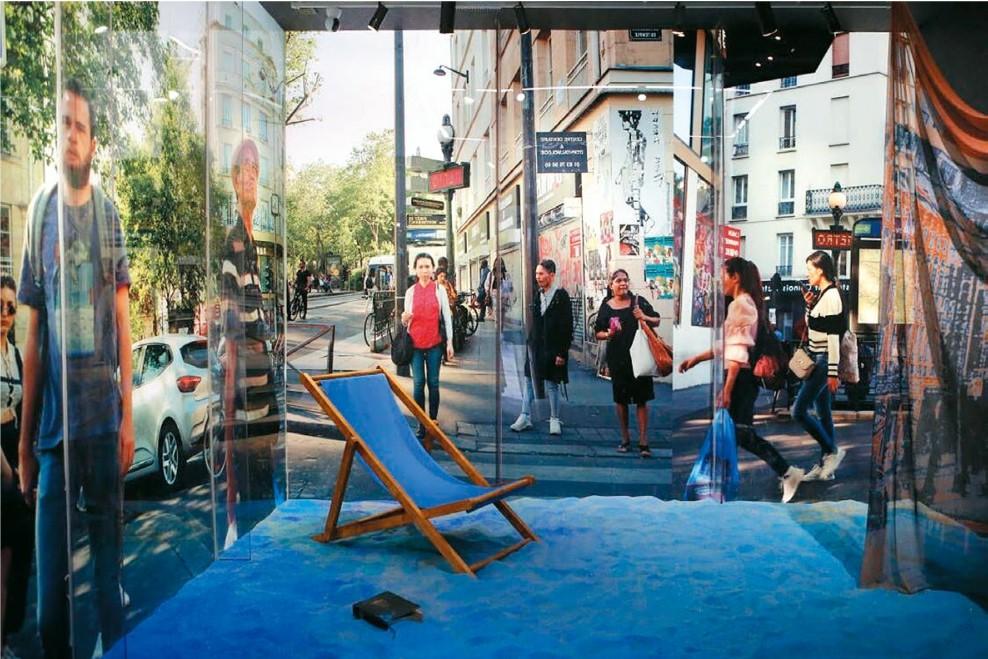

飞机降落在景迈机场,机舱门打开的瞬间,扑面而来的茶香味道先行占领了我的脑子。“方志小说”的驻地为期1周,我与同期的两位艺术家每天一起在村落里穿行,与当地人交流,晚上在被改造好的新式布朗族民宿中彻夜交谈。很快从一位外来者变成了当地村民。在驻地期间,我创作了作品《和风会把我们吹向未来的哪一片乐土?》。作品的名称源自忽必烈与马可波罗的一段对话,也是我在个人经验无数次迁移后的发问。我虚构了一个人物,描绘一位布朗族姑娘——艺术家月远,她作为远渡重洋的留学生,重新回到自己的家乡后,如何平衡传统与现代的生活。这也是我透过虚构人物对当下提出的疑问。我将“芭蕉树”作为创作媒介,将自己在翁基的体会和创作记录在册,拍摄了位于巴黎与翁基的景象,在时空的变迁之中,翁基和巴黎的本地性开始混淆,一次“超现实”的嫁接式书写就这样发生了。“方志小说”的这次驻地项目,是一次极具浪漫主义色彩的行动。此时,我们的个人身份被充分剥离与消解,地域、气候、风俗、生存状态都从根本上发生了改变,它们都转化为一种更加具体的欲望和创作的原动力。

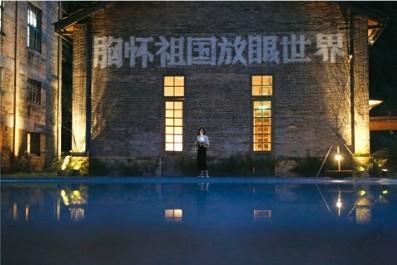

2019年8月,我离开巴黎到上海,开始了和平饭店艺术中心(Swatch Art Peace Hotel)的艺术家驻地项目。和平饭店作为上海的老牌饭店,也是上海的城市“名片”,而和平饭店艺术中心是和平饭店的一个重要部分,它由瑞士手表品牌斯沃琪(Swatch)与和平饭店合作创办,旨在为全球各地的艺术家提供一个创意的天堂,鼓励艺术家在上海这个充满活力和灵感的城市里进行艺术创作。

从巴黎到上海,本应是更贴近故土的经历,但在和平饭店艺术中心驻地期间却并没有让我有一种强烈的归乡之感。同期有20多位艺术家一起参与驻地项目,90%是国外艺术家,所以它的驻地状态呈现了一种十分国际化的面貌。而它的筛选机制自创办以来就十分多元,与我同期的艺术家,除了偏向当代艺术的创作之外,还有音乐家、作家、建筑师、设计师等。和平饭店艺术中心的驻地项目是我艺术驻地经验当中时间最久的一次,它们支持艺术家申请3—6个月的驻地,对于一个跨国艺术驻地项目而言,充足的时间对艺术家是至关重要的,它足以支撑艺术家在此展开持久的“在地性”研究。和平饭店艺术中心为艺术家提供舒适、充足的创作空间,以及绝对自由的交流空间。对此,我的收益很大一部分来自同期驻地的艺术家们。交流与共创很重要,我们同期的艺术家逐渐变成一群生活中的伙伴,在驻地尾声,每位艺术家可以举办自己的Open Studio,充足的空间以及得天独厚的区位,为艺术家提供了很好链接当地资源的硬件。于我而言,在这里生成的交流与国际化的友谊是独一无二的,它让我领略到上海这座城市的跨文化基因,促使我就此长期生活工作在上海。

2022年7月,我抵达了阳朔糖舍,开启了一段新的驻地旅程。糖舍是十分有名的酒店,无论是从酒店的运营还是它在建筑界的地位,都非常的成功,它与周围的村落形成强烈的差异感。我印象比较深刻的是:我们一行人被拉去看塔可夫斯基的《乡愁》,这是糖舍驻地的必修课,因为糖舍诞生的灵感源自这部电影。另一个必修课是集体观影《刘三姐》,一个是起源,一个是在地文化。为期10天的驻地,我们在每天早上完成一场艺术家的分享会以及讨论。我们的驻地行程被安排得很满,“讨论”意味着打开,交流成了日常。晚上面对着漓江一起游泳,它变成了一种度假式的驻地经验。值得一提的是:近些年来,星级酒店的艺术家驻地项目开始变得非常“流行”,艺术从来都是赋能者。而我内心的疑问是:我们如何将这种“流行”与艺术家的持续创作进行联结?

在结束了阳朔的驻地后,8月份我去往杭州,开始了天目里美术馆举办的为期3个月的艺术家驻地项目。天目里由意大利建筑师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)设计,为期8年。天目里现在已然成为杭州的新地标,该项目的设计是从一个绿色的“苹果”开始的,这是专属于伦佐·皮亚诺的独特设计理念:“硬质外壳的包裹下,是一个柔软而丰富的内核。”而我们所使用的天目里17号楼,正是他为来自世界各地的艺术家打造的独立工作与居住的空间。17号楼耸立在天目里社群当中,听天目里美术馆的工作人员提道:“这栋楼有着意大利广场中钟楼的概念,因此它瘦长、高耸其间。”天目里美术馆的工作团队非常年轻,也具有强烈的国际视野,在我们入驻的3个月期间,他们协助艺术家完成了若干次研讨会和工作坊,并和当地的民众进行了深度的交流。这一期的驻地主题是“本地魅力”,它还原了艺术驻地一直强调的“在地性”。我们同期驻地的6组艺术家在平时有着足够的独立创作空间,并且可以邀请大家来参观工作室的创作状态,期间我们也走访了杭州当地的艺术家工作室。

在杭州驻地期间,我完成了《洞穴之光实验室》的创作。在杭州,我们可以在短暂的时间内穿行在城市与自然之间,行走、爬山、访茶园以及探洞都成了驻地的日常。美术馆也会利用他们的资源尽可能地匹配给艺术家,为双方创造更多的可能性,在驻地的汇报展览中,我们以全新的作品回應了“本地魅力”这一主题,这也成了我创作中非常重要的组成部分。

2023年6月,我开始了UCCA×新天地的“燃冉”艺术家驻留项目。驻留项目的空间是一个3D打印的小型建筑,大概10平方米左右,位于上海的马当路和兴业路交叉口,地处热闹的新天地街区。它的临时性与我们所居的空间息息相关。在此期间,艺术家的驻地空间、居住空间、展览空间以及活动空间,都是分离的,它们呈点状分布,这是区别于众多艺术家驻地项目的。我认为,这个空间本身对于艺术家而言是极具挑战性的,然而它的临时性却更加直接、直观地面对社群、面对大众,这是一场区别于白盒子的空间展示。“燃冉”驻地项目一年中有6位艺术家参与,每位艺术家分别有一个月的驻地时间,时间上不重合,这也是与以往的驻地经验非常不同的地方。过程中,我会与UCCA的驻地项目负责人、策展人频繁沟通进度。从工作室的Open Day到艺术家晚宴Gather Here都成为艺术驻留展示的一部分,每个环节都渗透着持续的话题讨论,这是极具实验性和公众性的一次驻留。

在一次次的精神与肉体的出走当中,我完成了不同的创作。或许,最初的艺术家驻地是“满地都是六便士,他却抬头看见了月亮”这样的浪漫主义式的游走。如今,在艺术机构的不断完善和发展之下,艺术驻地变得更加专业化、职业化。出走,始终是创作的原动力,我们也在出走中不断找寻自己。

注:赵玉,艺术家、写作者,硕士毕业于法国巴黎国立高等美术学院。

责任编辑:孟 尧