两个驻地,一个启示

李泊岩 杨欣嘉 石金花

所有驻地项目,因其创办者的经验和偏好,有着不同的组织方法和创办目的。相比大型艺术机构创办的驻地项目,由个人创办的小型甚至微型驻地项目,也成为艺术生态中不可或缺的组成部分。其中,2014年由艺术家宋兮、杨欣嘉联合策划发起的“圆梦公寓”,是一个持续了78天的短期驻地项目,发生在北京外来人口比较集中的城中村——东辛店。仅仅12平方米的房间作为项目实施地,艺术家围绕公寓所处的社区环境及社会语境展开综合行动。而“石米空间”由石金花女士与艺术家李景湖于2017年在东莞创办,依托东莞独特的产业背景,试图为艺术家提供新的创作启示,同时对东莞本土的当代艺术生态提供新的视角。在6年时间里,参与者人数众多,在频繁的交流和实践中达到了共建的意义。两个驻地项目一南一北,且在困难重重中发挥出独特的魅力;与大型艺术机构发起的驻地不同,这两个项目更集中体现了驻地艺术的原真性,更加直面问题,也更加具有自由和独立的表达。

“圆梦公寓”——艺术家的底色

李泊岩:做“圆梦公寓”艺术驻地的动因是什么?

杨欣嘉:有一次艺术家宋兮去芍药居帮朋友搬家,被群租房的场面深刻地触及灵魂了,回来后亢奋地向我诉说了他的感受,我不由得也跟着亢奋起来,这埋下了伏筆。2014年夏天,我们参加一个艺术活动,在后沙峪地铁站附近的火神营待了2个月,那个区域被大大小小的群租公寓所包围,我们晚饭后没事就去各个群租公寓瞎逛,项目就是在溜达的时候酝酿出来的,那里确实存在着一个叫作“圆梦公寓”的出租楼。

李泊岩:“圆梦公寓”是怎么样组织起来的?

杨欣嘉:当时我们俩一穷二白,但项目启动需要资金,比如房租、活动经费、艺术家费用(当时我们按北京平均工资标准给艺术家费用)等。我们想到了众筹这种方式,结果在亲朋好友们的支持下顺利筹到了资金,我想这也得益于我们拍了那个呆萌搞笑的众筹视频,宣传效果很好。对参与项目的艺术家的组织,我们采用了邀请的方式,很多都是之前没见过面的朋友圈好友,所以当时的组织沟通方式主要依托网络。

李泊岩:你们通过“驻地”的方式要传递出什么样的态度?

杨欣嘉:不回避当下状态,在社会现场中遭遇、反应;同时,尝试一种社会场景与艺术场景,生活、创作、交流、展示叠加在一起的艺术生产方式。出租屋自身的空间性质以及在城市里所属的社区环境是需要“入住”才能更深入地感受和了解的,所以我们想到了驻地。其实“驻地”只是我们借用的概念,“圆梦公寓”项目和传统的驻地项目还是有很大区别的,我们强调的是一种在临时状态下多重现场叠加的生产性。

李泊岩:当时你们如何招募和邀请艺术家?

杨欣嘉:艺术家构成这一块我们想尽量地多元一些,各种创作方式都有,同时我们会和艺术家深入沟通,项目如果能调动起艺术家的参与热情并能酝酿出新的创作方案,我们会很激动。但是,因为那时我们才刚刚进入“艺术圈”,认识的艺术家有限,所以参与艺术家的名单还不是铺得很开。

李泊岩:哪些艺术家的创作让你记忆犹新?

杨欣嘉:“假日”环节的每位艺术家都很出彩,尤其是素人艺术家里昂,其实他的真实身份是警察,当时他以警察的形象和观众进行拳击比赛,现场很嗨!还有莫棣的作品我也印象比较深,当时她利用社交媒体在东辛店(圆梦公寓项目所在地)的网络社区中塑造了拜金女的形象,和网络社区中的居民互动;当初她用几十万元的现金,铺在出租屋里廉价的床垫上自拍的“辣眼睛”场景依然历历在目。

李泊岩:“假日”环节是每位艺术家一天驻地吗?

杨欣嘉:是的,号称史上时间最短的驻地。

李泊岩:“圆梦公寓”艺术驻地的实践对你有什么特别的意义?

杨欣嘉:自我组织以来一直就是艺术家的“底色”,尽管2012—2014年左右艺术家自组织项目、独立空间、小组比较活跃的氛围一去不返,虽然现在的艺术环境每况愈下,但我依然相信自我组织能给予艺术家力量和可能性,不管处在何种困难的环境下,艺术家不应该放弃这层“底色”。

“石米”驻地——在东莞与深圳折返

李泊岩:创办“石米空间”的初衷是什么?和你过去的工作有什么关联吗?

石金花:我学的是法律专业,在大学时期就对艺术感兴趣,后来从事过中国传统艺术品收藏领域的工作。来到东莞生活,工作也主要是跟中国传统艺术品收藏有关。随着对当代艺术的兴趣越来越浓,经常去各地看展,拜访当代艺术领域的朋友,但在这个过程中也有很多困惑和想探究的东西。有朋友建议可以做艺术驻留,可以跟艺术家进行深入的交流,在这个过程之中可以了解艺术家的创作过程,会跟艺术发生更亲密的关系,这对我来说本身也是一个很好的学习过程。因此,在2017年创办了“石米空间”。

李泊岩:你觉得东莞自身有什么魅力吸引艺术家造访?

石金花:当代艺术大部分都发生在北上广这样的一线大城市,东莞作为制造业特别有代表性的城市,无论景观还是生活方式,有跟它们不一样的社会现实,或许可以给艺术家提供一些不一样的创作素材。有这个想法以后,跟一些艺术家探讨可能性的时候,他们很感兴趣并表示愿意参与。有了这种回馈,我就更加坚定了做这个项目的决心。

李泊岩:在艺术家的选择上有怎样的考量?

石金花:在邀请的选择上面大概有几个考量的方向,一是来东莞可能会对他的创作有帮助的艺术家(比如刘窗、何颖宜、王卫、刘辛夷、黄静远、李明、郝敬班、黎卓华、陈哲、杨沛铿、石青、金锋、何岸、雷子艺、谢梓钰、厉槟源),另一就是邀请策展人(陈立、武漠、瞿畅)和跨界艺术实践者们(建筑师田丹妮、戏剧编导黄芳翎、写作者和文朝),也包括途经中国,并对“石米”感兴趣的国际艺术家(Amy Lien&Enzo Camacho,David Kelley,Adrian Melis)。

李泊岩:你希望参与者在“石米空间”的驻地获得什么?有哪些重要的尝试?

石金花:我们只是简单地希望艺术家来到东莞生活一段时间,但具体获得什么是不可预计和想象的,这更多的是艺术家的考量。其中一个让人印象深刻的是刘新夷的《空港》项目,当时有一个位于酒店内的2000平方米的地下展览空间,我们只提供1000元的材料费,让艺术家在里面做一个展览。前面几个驻地艺术家没有太大兴趣,但刘辛夷用了15天时间,重新搬动、放置这里累积10年的闲置家具,将整个地下空间转换成一个没有飞机的机场。还有李明,他不仅在驻留期间实施了一个行为创作,在驻留结束后的一两年内,陆陆续续完成了3件有关驻留时的影像作品。也有艺术家只是来生活了一段时间,没有产生具体的创作想法,这也很自然。

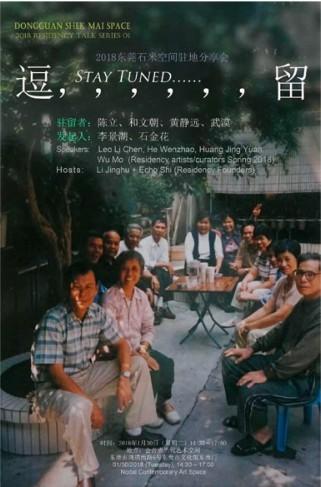

还有艺术家刘窗发现了20世纪90年代红极一时的帝豪歌剧院(夜总会)遗址。我们找到这个地方的时候,整个建筑已经被完整地封存了17年,我们还和当时的老板做了一次详细的了解。而半年后刘窗做好准备再来创作时,这里已经变成了一所国际学校,充满了东莞特色的梦幻。还有策展人陈立、武漠帮我们做了空间理念的梳理和陈述,还组织了研讨会“沉降——混生多元的在地独立艺术空间”,邀请了“外交公寓12号空间”创始人及主持人彭晓阳、“器·Haus空间”的联合发起人倪昆以及香港“Parasite艺术空间”策展人瞿畅参与了研讨。

李泊岩:后来为何将项目搬到了深圳?

石金花:2020年的疫情突然打断了项目安排,不得不暂停在东莞的驻留计划,所以2021年9月在深圳华侨城创意园成立了“石米之窗”,开启了为期2年的与东莞驻留项目不同的探索。根据深圳的气质,尝试探索一种与东莞不同的模式。但是,依然是希望为艺术生态的多样性进行持续的尝试。“石米之窗”共完成了6个艺术项目,包括何颖宜《四惠》、金锋《Beta2》、刘丽娟《过堂风》、覃小诗《枕箱》、林铮《回到地面》、沈瑞筠《自留地——点石》。这是一个充满挑战的过程,在这过程中我和艺术家共同完成了作品的布置、呈现,通过展览和作品,我们与外界有了另外一种方式的互相探索。随着深圳空间2年租约到期,实验目的也基本达到,在疫情结束的情况下,决定回到东莞重启“石米”。

李泊岩:作为创办者,今天艺术驻地对你来说有什么意义?

石金花:对我来说,通过驻地项目跟艺术发生的亲密接觸,是生活中的一部分。前面不断提到尝试,因为这个项目没有很机构化的工作方式和要求,一直是很灵活变通的状态,每位驻地艺术家和学者,他们都给予了很大包容和宝贵的意见,并一定程度地参与了“石米”的建设改造。也许正是这样的一种共建过程,成就了这个驻留项目的一个特点。在驻留项目中与艺术家共同工作、探索而建立的友谊,才是我认为最珍贵和最重要的意义所在吧。

注:杨欣嘉,艺术家,“手机玩我”公众号主理人;石金花,“石米空间”创始人。

责任编辑:孟 尧