隐没的风景:评“我们共享的河流:从澜沧江到湄公河”

也许你和我一样,是在“我们共享的河流”这个充满愿景感的标题的感召之下,怀揣阅览《国家地理》特刊一般的设想踏入这个展厅,这种期盼在你目击了澜沧江流段的留影后将得到部分满足。稍事咀嚼一下这个展览的名称——“我们共享的河流”①,它意在暗示,围绕着自北向南的澜沧江-湄公河而展开生计的人们,怀着对邻人之善意与对河流的爱,自然会形成一个跨国界共同体。从策展角度来说,它试图在艺术生产的层面寻求一种“南南合作”的对话机制,并且这个机制至少以一种共同的地理感觉为基础。

若干大王椰子树叶片错落在天光映射的半空,叶片上用巴利文、藏文和汉字三种文字分别写着“皈依佛、皈依法、皈依僧”。薛滔的作品《超胜一切处》(2021)提供了一种展望,即澜沧江-湄公河上下游的族群凭借共同的宇宙论就足以超越文字与地缘的有形世界在澄明高处相聚。它率先回应了展览试图寻找地方联结的设想,随后纷繁而至的各种视觉和听觉意象,又继续为这份设想构建了一个充满恋地情结的地方场景。

在这层展厅中,来自云南的艺术家们采取了如今许多策展或创作都会采取的策略,即“以行走作为方法”。澜沧江沿岸的地景、声景,由身体位移与即兴行动牵连出的环境细节而得到丰富。和丽斌在《流光》(2021)中托举着霸王棕的巨大叶片,以矗立在一片西双版纳绿林之中的上部座佛教白色佛塔为圆心,前后朝着顺时针和逆时针的方向绕行,逐渐放低自己的身体直至匍匐,犹如在进行着一种让自己的肉身与精神贴近自然之灵。艺术家鸿雁(秦红艳)的作品《拓印森林》(2019—2022)从高处铺展到地面,素色布幔上用摺染技术拓印着各种来自云南各个海拔区域的阔叶植物与针叶植物的叶面,显示出了一种博物学的趣味。常雄的作品《湄公图记》(2021)将绘画和影像并置,水彩绘画里速写着各种他在澜沧江流域行走所捕捉的小景观:山峦、河流与天空在水彩的点画下描绘出了澜沧江沿岸如画地景的静美,又兼有对与人伴生的动植物的特写。艺术家通过颇具心理地理学的行走,捕捉河流沿岸的自然景致和人文景观,共同构筑了万物竞生的人文-自然地理图景,每一个人-非人的成员都以自己的存在共同创造了河流周边的有机世界。

假如,画面仅仅悬停在这个我通过选择性描述而营造的情境里,那么本是带着阅览《国家地理》设想来到这里的观众已然能够满意——假如他可以忽视掉那些不和谐的声调,那么展览在此展示的雨林氛围与大众传媒中对这个此地的表述并无太大出入。下面允许我带读者回到展览的初始部分。

在展览动线最开端的墙面上展示着艺术家资佰的摄影作品,透露这些区域内的地景与人迹种种,一张面对雪山的空椅子占据了版面焦点。在2008年至2023年这15年的时间中,他以故乡西双版纳作为起点,先后拍摄了中国境内的西双版纳河段、普洱、临沧、大理、保山、怒江直至香格里拉区域,以及缅甸和老挝交界的湘公河流域、泰国北部的金三角区域等下游河段。在细看画面的某一刻我感到了紧张,这种感觉不仅来自曝尸荒野的动物尸体和裸露礁石的干枯河床,更是因为双眼撞见了无声作业的工程机械和静穆的基础设施,它们偏居在版面的焦点之外。大河两岸的山体上伫立着正在建设中的高耸桥墩。河道旁的挖机正在把高大的土堆栽种在河滩上。程新皓的影像《象征》(2021)记述了亚洲象从中国社会主义建设时期至今在公共话语中的意义流变,令我更敏感于将自然纳入政治话语秩序的那股力量。尽管我自恃维持着适当的紧张感,但还是迷失于罗菲《湄公河声景——景洪》(2021)一片祥和的声景里时,猝不及防地被来自景洪一处采石场那聒噪的爆破声和电钻噪响所惊扰。

对于不安细节的过分留意,导致我的眼睛如同直视太阳过久被灼伤角膜那样,在此后的观展过程中眼前总有挥之不去的黑点。好在泰国艺术家马里万·赛通(Maliwan Saithong)的《人与河流》(People and River,2022)流露出的温存让我多少有些宽慰,她坐在架于河床上的竹席中,用纱网折叠着小船,老式收音机里传来歌谣,河水静静地从远方流向近景。她的民族傣仂自西双版纳而来,她希望以这个温柔的行动唤醒对自身民族的亲近,也更加直接地表明了在这个地缘现场中各族群间彼此缠绕的关系。在其背面,基蒂·特雷拉吉(Kitti Treeraj)的作品《拾音》(Collecting Sounds,2021)带着些许苦中作乐意味的诙谐浪漫,影像中他置身水中,在由来自上游的垃圾搭建起的简易舞美布景里,演奏用垃圾改造的乐器,一把摆放在屏幕下方的弦乐器,由損坏的吉它琴柄和报废的电热水壶改造而成,看来艺术家本人在面对环境变化时实在是有一种自我解套的本事。

通过了解马里万·赛通的民族与西双版纳的历史联系,以及对基蒂·特雷拉吉作品中的垃圾从何而来的合理推测,我确实可以感觉展览上下游之间存在的某种联系,尽管这种联系并没有那么明显地体现在策展的结构中。动线随即来到前往下层展厅的楼梯口,在上游与下游之间的关键节点上,我遭遇了吉蒂玛·福尔萨维克的作品《我们共享的河流》(The River We Share,2021),它更加确认了我的不祥感。作品中,艺术家以一种分外诡异的姿势,在河滩上拖行着水位标尺直至水中,将标尺弯曲贴紧河床丈量水位,水流将没过脚踝,不知是否是她离河心太远。

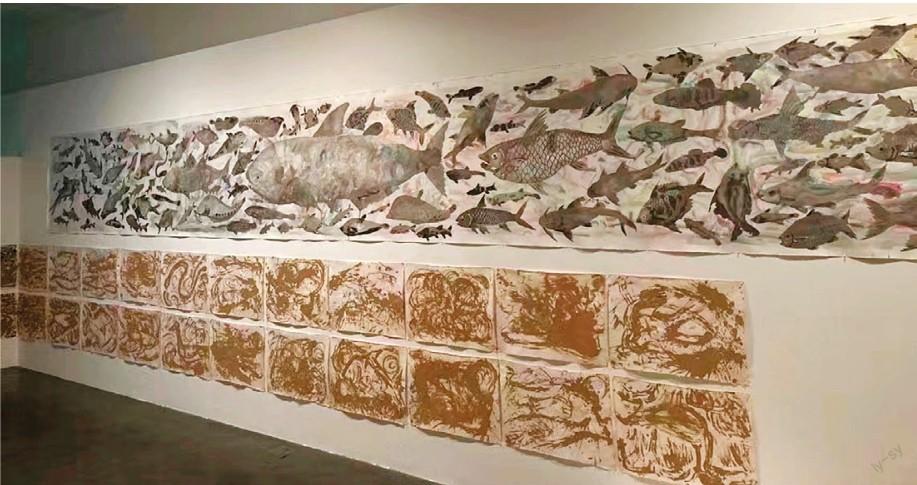

对下一幕即将揭开的兴奋与不安同在,我在动线的牵引下来到了下一层,身体在建筑水平面上产生的上下位移,似乎也暗合了这条发源于青藏高原的河流南向流入中南半岛的高差变化,并不接壤的两个国度在此刻象征性地毗邻在一起。展览的下游水域大部分展出泰国艺术家的作品。经过转角是一个“鱼类陈列室”,高悬在墙面上方的是一张绘有湄公河形形色色原生鱼类的巨大绘画,陈列于下方用河底泥土所绘制的画作,依稀显露出鱼的简笔造型。导览手册的说明暗示着图中原生鱼类的消亡。与其说这组绘画是对于湄公河鱼类的写生存留,不如说它们更像唤回逝者、连通生者的亡者画像,魂兮归来,将消失的那个世界与当下相连。瓦桑·西蒂克特(Vasan Sitthiket)的这组作品触及了湄公河水域物种流失的残酷现实,在对侧的其中一个屏幕中,他正在与缠缚其身的渔网角力,试图用镰刀割开束缚他行动的渔网。

从瓦桑·西蒂克特的作品开始,展览下游的“物种”肉眼可见地比上游丰富,与此同时,上下游两部分之间呈现的分断感初现端倪。阿努查·赫马拉(Anucha Hemmala)的影像装置《河岸》(Riverbank,2021),艺术家行走在岸边用大小不一的水桶取水,水桶中的水体包裹着绘有鱼形图案的鱼形树皮,最后艺术家将水和这些“鱼”一同还给了它们的来处。纳罗多姆·卡门赫特维特(NarodomKamenkhetvit)的《鱼影》(Fish Shadows,2021)陈列着鱼形拓印,拓印自他沿河搜集到的金属所剪裁成的拓片,艺术家自述这些鱼类业已灭绝。而在普拉萨特·尼兰帕塞特(Prasart Niranprasert)的作品《“33.5 度”系列》(33.5°C Series,2021)组画中,被握在掌心的鱼,随着目光切换到下一幅、再下一幅的小尺寸作品里,逐渐与那个手掌融合在了一起,主体间的界限随之溶解,手的热度和鱼的体温至此共同达到了平均值33.5℃。至若那些从中国境内飞向泰国的鸟,如今是否还会来到这片流域及河畔的密林中休憩繁衍呢?艺术家帕特里·奇姆诺克(Pattree Chimnok)蒙着双眼,手捧着岸边采集来的树枝筑起的巢,任凭承载着她的木舟在密林中的河道里顺水漂流,但飞鸟不归,只有一只只凭空冒出的纸鹤停留在了巢中。

与其说是“多物种”构成了这个版块的意象群和理念层面的核心基调,毋宁说它更多关乎于“多物种的缺席”,悼念着正在或已然从这片河流中消失的有情众生——而这与展览上游作品无意识营造的丰饶世界全然不同。但是,如若仅仅是这样,这些作品反而只是向我传递出了泰国艺术家被困顿在无能面对环境变化的习得性无助之境况,最终沉沦为孱弱的生态保护宣教,与其他各种各样没头没尾的口号无别,让我除了同情以外无的放矢。就这样收尾,如鲠在喉。但是,我直觉有一些未被明说的东西存在于展览的画幅外,迫使这群泰国艺术家做出如此一致的动作。

直至在门头沟豪雨降至的前一个夜晚,我阅读马克斯·克罗斯比-琼斯(Max Crosbie-Jones)对另外一名泰国艺术家颂·苏巴巴恩亚(Som Supaparinya)的作品评论,存在于这个展览可见范围之外的现实背景,才经由她指向湄公河流域水电政治的探讨而向我铺开——展览上游令我不安的因素至此才和我在这里所目睹的生物消亡形成关联:上游大坝对于湄公河的人为调控,致使水体不再随旱季雨季的交替周期性地涨落;随之而来的沉积物流失和水道阻截导致了鱼类种群的萎缩;区域的生态系统几近失调,湄公河下游仰赖渔业生存的人们陷入岌岌可危的生计困境里——而更令人不安的是其背后服膺于经济效益原则、不受约束的国家及企业权力,以及上游国家在大湄公河次流域主导的能源政策所带来的更深重影响……“在大坝建设之后,人们原先与河流共处的方式已不再奏效……河流原本为人所知的特性不复存在,水体再次变得难以捉摸,受远方力量的控制。”安德鲁·艾伦·约翰逊(Andrew Alan Johnson)在其著作《湄公河之梦:变迁河流之畔的生与死》(Life and Death along a Changing River)如是写道。

显示这种采攫主义(extractivism)力量在场的上下文关系,或许可以将展览试图建立的对话引入围绕着基建而展开的共同视阈里。但是,它当然不出意外地缺席了,難免使作品陷入对空言说的尴尬中。对于背景的抹除,使得观众无法去明确这些艺术家在这个地缘现场中的言说位置、立场以及他们实际面对的处境,展览试图建立的对话在此遭到结构性的挫败。当然也存在着另外一种可能,即上下游的艺术家实则并不共享同一种地理感觉,造成这种分断感的原因,也许在于他们在各自不同的现实中被塑造出来的问题意识和情感诉求其实难以通约。那种被寄予的无地之爱(u-topophilia),或许还是于沉默里落空。不禁要问,在如今的艺术世界竞相往“全球南方”的议题下注时,究竟如何才能刺穿“使南方产生联结”这类口号式话语的表面,直视彼此之间事实上无法被回避的不平衡关系?在有限的条件下,我们究竟能以什么样的策略去言说那些事必关己的根本问题?

但是,草蛇灰线在如此充满限制的情形下依然隐含在展览中。从展览的下游溯流而上,作业中的工程机械、裸露的河床和崩解的山石,以及那些从一段关于大象的故事中显露出的力量种种,其实早就存在于角落里,指示着在那片与中国并不接壤的土地上种种剧变的肇因。它们逼迫我们去直面自身的盲视,同样也在这个围绕着澜沧江-湄公河的万物议会中无言地发挥着各自的能动力。我站在这里遥远地联想,河鱼消失、鸟群匿迹,在此面对困境的人试图去展开的行动主义回击,竟都与隐藏在上游如画风光中的种种细节缠绕在一起,方才知觉,无数的远方和无数的人们,原来都和我们有关。

注释:

① 展览标题来自参展的泰国艺术家吉蒂玛·福尔萨维克(Jittima Pholsawek)的同名作品。

注:陈迅超,现就读于中国美术学院当代艺术与社会思想研究所(ICAST)。

责任编辑:孟 尧