一种独特的哺乳动物

——大熊猫的科学发现及相关文献的人类世研究意义

[法]埃玛纽埃尔·卡尼亚尔(Emmanuel Garnier)著,郭丽娜、洪日 译

“一种独特的哺乳动物”①Milne-Edwards A, Recherches pour servir à l’histoire naturelle des mammifères comprenant des considérations sur la classification de ces animaux, Paris, Masson, tome 1, 1868-1874, pp. 321-338.一说出自巴黎国立自然史博物馆(Muséum national d’histoire naturelle)前负责人、动物学家阿尔封斯·米勒—爱德华兹(Alphonse Milne-Edwards,1835—1900)的一本动物学指南,专指谭卫道(Jean Pierre Armand David,1826—1900)在19 世纪发现的新物种,拉丁学名为Ailuropoda melanoleuca,俗称“大熊猫”。

自保罗·克鲁岑(Paul Crutzen,1933—2021)正式提出“人类世”这一术语以来,科学界对该术语以及与生态环保相关的议题多有讨论,科学家普瓦文(Nicolas Boivin)和克劳瑟(Alison Crowther)建议引入历时数据和信息来建构一种更为合理的人类世模态②Boivin, Nicole; Crowther, Alison. “Mobilizing the past to shape a better Anthropocene”, Nature Ecology & Evolution,2021(5).。年鉴学派一贯主张“整体史观”,亦尝试有所回应。本文旨在强调大熊猫作为一种科学界长期观察和研究的对象,其相关知识对于地球物种知识模态的科学建构具有重要价值,为此力图避免一切暗示大熊猫知识是西方向中国人“揭示”的“西方中心主义”倾向,也无意讲述大熊猫知识史,而是尽量从生态—环境角度入手,讨论人类世物种模态建构问题。循此思路,本文先从谭卫道个人档案入手,考察他的科学志向是否坚定,接着研读《华中与藏东旅行日志》,考查谭卫道发现这一物种的过程以及1869 年之后相关信息和知识在西方科学界的传播状况。在直接提取大熊猫信息和做环境信息分析基础上,本文尽量从生态—环境角度而非社会—经济角度讨论大熊猫作为一种独特物种的科学研究意义①人类世的科学讨论主要在地质、地层、地理和生态等领域展开。最近三年,《自然》(Nature)和《科学》(Science)两大杂志主刊、子刊上共有54篇文章讨论人类世问题,主要议题是人类世分期、地层金钉子和区域生态环保等。主刊发表如下:Kunnas,Jan. “Anthropocene event idea is empowering”, Nature, 2021(598); Bauer, Andrew M. “Anthropocene: event or epoch?”, Nature, 2021(597); Lelieveld, Jos. “Obituary Paul J. Crutzen (1933-2021)”, Nature, 2021(591); Elhacham,Emily; Ben-Uri, Liad et al.. “Global human-made mass exceeds all living biomass”, Nature, 2020(588); Subramanian,Meera. “Humans versus earth”, Nature, 2020(572); Redding, David W. et al.. “Location-level processes drive the establishment of alien bird populations worldwide”, Nature, 2020(571); Jonkers, Lukas et al.. “Global change drives modern plankton communities away from the pre-industrial state”, Nature, 2019(570); Subramanian, Meera. “Anthropocene now: influential panel votes to recognize Earth’s new epoch”, Nature, 2019(569). Waters, Colin N.; Turner, Simon D. “Defining the onset of the Anthropocene Twelve sites are considered for defining the Anthropocene geological epoch”, Science, 2022(378); Exposito-Alonso, Moises et al.. “Genetic diversity loss in the Anthropocene”, Science, 2022(377); Ellis, Erle C. ; Maslin, Mark.Altered Earth: “Getting the Anthropocene Right”, Science 2022(376); Voosen, Paul. “GEOLOGY Bids for Anthropocene’s‘golden spike’ emerge”, Science, 2022(376); Goulson, Dave; Nicholls, Elizabeth. “Anthropogenic influences on bee foraging”, Science, 2022(375); Donovan, Mary K. “Local conditions magnify coral loss after marine heatwaves”, Science, 2021(372); Duarte, Carlos M. “The soundscape of the Anthropocene ocean”, Science, 2021(371); Kelly, Luke T. “Fire and biodiversity in the Anthropocene”, Science, 2020(370); Denolle, Marine A.; Nissen-Meyer, Tarje. “Quiet Anthropocene,quiet Earth Seismic noise levels that correlate with human activities fell when pandemic lockdown measures were imposed”,Science, 2020(369); Rasher, Douglas B. et al.. “Keystone predators govern the pathway and pace of climate impacts in a subarctic marine ecosystem”, Science, 2020(369); Zheng, Guangjie et al.. “Multiphase buffer theory explains contrasts in atmospheric aerosol acidity”, Science, 2020(369); Belcher, Oliver et al.. “The US military is not sustainable”, Science, 2020(367); Coen, Deborah R. “The Evolution of Knowledge: Rethinking Science for the Anthropocene”, Science, 2020(367);Jackson, Stephen T. “Humboldt for the Anthropocene”, Science, 2019(365); Stephens, Lucas et al.. “Archaeological assessment reveals Earth’s early transformation through land use”, Science, 2019(365); Therkildsen, Nina O. et al.. “Contrasting genomic shifts underlie parallel phenotypic evolution in response to fishing”, Science, 2019(365); Deichmann, Jessica L.“Broadly defining working lands”, Science, 2019(363)。。

一、谭卫道档案与《华中与藏东旅行日志》:一批有科学价值的生态资料

据谭卫道生前所立遗嘱,他的家族将他的个人档案赠予法国巴黎遣使会。这批档案如今完好无损地保存在修会档案馆,文献起始时间涵盖谭卫道的生卒年份,非常完整,共9箱。

A 箱是个人出生证明及履历、婚姻状况、唁电、生前身后发表的期刊文章和科学报告。C/1 和C/2 两箱保存1867—1898年的函件,私人函件分两类:第一类是谭卫道与法国各类科学机构之间的往返函件,比如他与巴黎国立自然史博物馆和法兰西工学院(Institut de France)同事之间的通信;第二类是他与伦敦动物学会(Zoological Society of London)等国外科研机构成员的往返函件。D 箱基本是《自然史博物馆新档案公告》(Bulletins des nouvelles archives du Muséum),内有谭卫道的科学研究成果。F 箱文献的内容更加有趣,内有五个信封,编号从2A—2Z,分别是与野生动植物相关的文献,还有一些昆虫清单,有来自叙利亚的,也有来自中国的鞘翅目昆虫,还有1862—1870年在中国观察到的鸟类目录,其中大部分已经送交巴黎国立自然史博物馆鉴定,此外还有欧洲和拉丁美洲昆虫标本,最后是大量植物标本。出人意料的是,文献中附有注释,是谭卫道应皇家亚洲文会北华支会(North China Branch of the Royal Asiatic Society)②皇家亚洲文会北华支会是英国人在上海和北京设立的科学研究机构。参见http://www.royalasiaticsociety.org.cn/about-ras/。 « Quelques renseignements sur l’histoire de la Chine septentrionale et occidentale », Bulletin North China Branch of the Asiatic Society, 12 août 1872.之约,为建构中国自然史而写的。这部分文献内容丰富,足以说明这位修士探险家具有普世情怀,也有开阔的文化视野。G/1和G/2箱主要是文章或样稿。H 箱是纯宗教文献,有退省(祷告和默想方面)、圣文的美德或灵修等内容。I箱文献比较庞杂,有科学文献,也有法国科学机构或政府机构的资助证明或授予荣誉称号的证书。J箱正是著名的《华中与藏东旅行日志》,上面有作者亲手所写的“Moupin”字样。

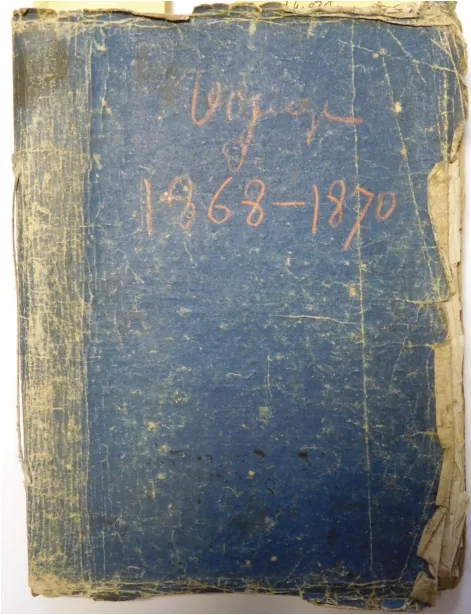

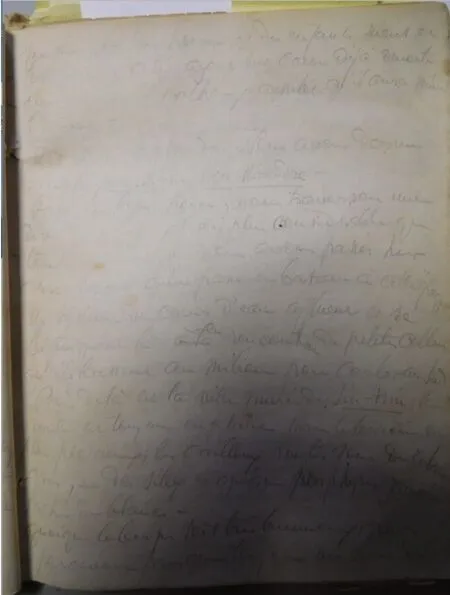

《华中与藏东旅行日志》为线装手稿,深蓝色硬皮封面,共75页,无页码,写于1869年2月28日至11月22 日,即谭卫道在四川宝兴穆坪逗留期间。他后来向巴黎国立自然史博物馆学术委员会解释,穆坪生存环境艰苦,勘探过程偶遇极端天气,日志用铅笔书写,极为潦草不清。确实,《日志》大部分页面笔迹模糊,难以辨认,时有删改,穿插着密密麻麻的注释,没有任何图画或照片,阅读起来十分困难(如图2所示)。《日志》至今尚未公开发表,原件保存在巴黎遣使会档案馆多年,罕为科学界所使用。

图1 《华中与藏东旅行日志》的封面,谭卫道在穆坪所写,现藏于巴黎遣使会档案馆

图2 《华中与藏东旅行日志》内页,无法辨认的页面样例

图3 在华期间身着中国服装的谭卫道

二、谭卫道:一位献身科学的法国修士

谭卫道1826年9月7日生于法国巴斯克地区巴约讷(Bayonne)附近的埃斯佩莱特(Espelette),1848 年在巴黎遣使会初修,1850 年发愿,立志赴远方传播福音。不过意大利萨沃纳遣使会初级学校自然科学教师的职位空缺,需要他前往,因此他在10 年后才实现赴远方传教的梦想。在意大利任教对于谭卫道来说是教学相长,他夯实自然科学知识,在学生的协助下建构科学分类框架,并掌握动物标本剥制术。他后来在穆坪土司寨传教,也鼓励当地学生学习这一技术。他虽终生服务于遣使会,但科学界却一直将他定位为一位杰出的动物学家和植物学家。他与19—20 世纪许多法国传教士一样,为巴黎国立自然史博物馆系列藏品的形成做出了巨大贡献,是法国自然史的开拓者之一。

如I 箱档案所示,谭卫道在华期间,多次获得巴黎国立自然史博物馆的资助,开展科学研究①Cf. Carton I du fonds David des archives de la Congrégation de la Mission.,与当时著名比利时籍学者阿尔封斯·米勒—爱德华兹保持通信联系②Cf. Garnier E, « Une nouvelle espèce du genre Rhinopithèque », Revue des Missions Étrangères de Paris, vol. 530,2017, pp. 43-46.。米勒—爱德华兹是医学博士、教授,先后担任巴黎科学院(Faculté des sciences de Paris)教务长和巴黎国立自然史博物馆馆长(Muséum national d’histoire naturelle)。他是法国现代生理学学科缔造者之一,主要研究领域是软体类动物和甲壳类动物。他于1838 年当选科学院院士,出版《解剖学与生理学课程(1855—1881)》一书,1869 年成为动物学教授,承担哺乳类和鸟类知识教学,并负责巴黎植物园附属动物园(la Ménagerie)的管理工作。

谭卫道在华期间发现大熊猫、麋鹿(Elaphurus davidianus)、中华鲵(Salamandre de Chine)等物种和另外60多种鸟类③Cf. Boutan E, Le nuage et la vitrine. Une vie de Monsieur David, Chabaud Editions, 1993, p.371.。此外在植物学史上,有70 个物种采用他的姓氏来命名,这是非常罕见的,足以说明他的科学成就和学术贡献是不容置疑的。法兰西工学院和法国政府均认可这一事实。法兰西第三共和国总统菲力克斯·福尔(Félix Faure,1841—1899)接受法国公共教育、美术与信仰部(Ministère de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes)部长的建议,授予谭卫道荣誉骑士称号①Notices sur quelques services rendus aux sciences naturelles par M. Armand David, membre de la Congrégation de Saint-Lazare, membre correspondant de l’Institut, Lyon, imprimerie Mougin-Rusand, 1888.。

令人遗憾的是,谭卫道的动物学研究成果卓越,却为世人所遗忘。这可能是因为他既为灵牧,又是科学家,身份尴尬。作为灵牧,难以为世俗所重视,加之当时法国科学界普遍反教权;作为科学家,他持进化论,又与教会创世论相悖。1888 年4 月8 日,他在天主教科学大会(Congrès scientifique catholique)上作报告,支持达尔文的进化论,遭现场听众喝倒彩。不过过度夸大教会对科学的敌意是不可取的,教会实际上并不反对修士从事自然科学研究。我们还是回到《日志》本身,讨论科学问题。

三、1869年的穆坪小社会和区域生态状况:人类世在行进

(一)居民结构及其生活状况:多民族聚居的农业社会

清政府禁教期间,地方官员限制穆坪土司为传教士提供庇护,遣使会只能在宝兴邓池沟创办初修院,已有60年之久。生活艰辛,但谭卫道并无过多怨言,毕竟天主教在川流传遇到文化调适问题并非遣使会独有,也非19世纪才出现这一情况,巴黎外方传教会1760年代进入四川成都,早碰到类似问题②Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères. Mémoires des Indes et de la Chine, tome 26, Paris,Mérigot, 1783, pp. 355-416.。

谭卫道在穆坪生活了大概9 个月,《日志》透露了当地的社会经济和生态状况。1869 年的穆坪仍然不安宁,当地居民时向谭卫道传递信息,“官府缺乏善意”,成都官员试图说服土司“消灭土司寨中的基督徒”③Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, sp. sd..。于是谭卫道对当地人和汉移民有了一种直观的区分,前者是当地主要居民,记为“manzu”或“barbares”。“manzu”是汉移民对当地人的称谓,这说明双方的文化感知和适应过程是相当长的。谭卫道还注意到藏东嘉绒地区的居民并非汉人,也非藏人。即使毗邻藏区,信奉藏传佛教,但他们可能是与中古党项人通婚的羌族中的一支④Gros S, « Devenirs identitaires dans les confins sino-tibétains: contextes et transformations », Cahiers d’Extrême-Asie, 2014, n°23, pp. 63-102.。在农业方面,当地人种植玉米、小麦、荞麦,饲养牦牛、奶牛、山羊、绵羊和“小种”马。至于汉人,谭卫道在《日志》开头就写道:“中央帝国的居民尽管风俗习惯与当地人不同,尽管也有‘缺点’,但是他们勤奋,精力充沛,迅速进入这片土地,并在此扎根。”⑤Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, sp. sd..

《日志》字里行间流露出一种自豪感,肯定法国的农艺学成就,赞扬传教士在当地引种土豆和欧洲甘蓝。据谭卫道称,当地人以这些西方食品为生,他丝毫没有意识到,法国传教士实际上与汉人一样都处在文化调适过程中。传教士与当地人同甘共苦,初修院修生种植玉米、荷兰豆、土豆等蔬果作为主食,稻米只能到四川平原购买。在蛋白质摄入方面,《日志》提到猪肉,这是初修院唯一的肉食。令人吃惊的是,修生竟然在修院厨房内酿制玉米酒和葡萄酒。

《日志》也间接反映文化活动与福音之间的连带关系。比如“山民”方神父的近邻和初修院学生们常协助谭卫道解决日常生活问题,为他从事科学研究提供帮助;当地有不少农民皈依信仰,1869 年4 月底芒种时分,50多名“基督工人”慷慨帮助修生种地等诸如此类的轶事。

(二)生态状况:处于守势的大自然

谭卫道在《日志》和1871 年送巴黎国立自然史博物馆的一份报告中,将穆坪描写为“失落的大自然”,对其自然生态状况之良好不吝溢美之词①David A, « Rapport adressé à MM. les professeurs-administrateurs du Muséum d’Histoire Naturelle », Nouvelles Archives du Muséum d’Histoire Naturelle, 1871, n° 92, pp. 75-100.。他刚到穆坪不久,《日志》中便记录多处“世间难觅的、尚有参天大树之山谷”,只有“土著”②Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, sp. sd..。至于他如何下此论断,我们无从得知,估计是婉转批评发生在低海拔地区森林被大面积砍伐的现象,并指向其责任人:汉移民。他们进入低海拔地区,在穆坪土司的支持下从事冶金活动,对环境和生态产生不良影响。谭卫道旅居穆坪期间,初修院16 公里外便有多处采矿点和一座铸铜厂。

山顶的自然景观与山谷截然不同,山上树木茂盛,郁郁葱葱,尤其是谭卫道常去的邓池沟红山顶高原。红山顶高原海拔在800—2500米之间,盛产高大树木,以冷杉和其他硬木、巨衫叶松柏目植物为主。1869年3月15日,谭卫道在附近山头远足,在海拔约2500米处发现了一种新冷杉属树木(Abies),也可能是冷杉的亲近种属。5 个月后,他在红山顶海拔4000 米处再次看到了新树种:两棵针叶树,分别为泡杉木(Pao-cha-mou)和铁杉木(Thié-cha-mou),前者有球果且质软,后者是一种质地非常坚硬的杉树。

此外山涧中淤积大量腐烂的树干,说明那是一片原始森林,受人类活动的影响几乎为零。树木自然衰老,自根部腐烂,倒伏成一个沉积地带。这种树木生态与当代学术界的森林自然生态评估标准高度吻合。在那里遇到大量罕见动物也就绝非偶然,尤其是灵长类动物,如藏酋猴,谭卫道记为“Macavus Tibetanus”。此外熊类、野牛类和虎类众多。《日志》还不时出现“野生竹林茂密”的字样,遗憾的是,目前无法确定这些竹林的具体位置。

不过即使在这样一处生态良好的大自然天堂中,还是可以观察到人类活动的痕迹。当地人有伐木的习惯,越往西行走,森林越是稀疏。伐木现象即使无法从量上加以估算,也可以从垦殖的规模加以推算。黑麦、荞麦和玉米等农作物普遍种植,烧秸制肥的做法流行,四处可见人类活动的痕迹。《日志》还提到土司发布禁猎令,难道是当地过度狩猎,威胁到野生动物的生存,引起土司的关注?答案是否定的!禁令不过是一纸空文。《日志》显示,动物界受到人类活动的严重干扰,尤其是某些种属。

据《日志》,除了大熊猫,穆坪还有如下18种哺乳动物:华北豹(Panthera perdus japonensis)、小熊猫(Ailurus fulgens)、贡山羚牛(Budorcas taxi color tibetana)、“野牛”(boeuf sauvage)、藏酋猴(Macaca thibetana)、川金丝猴 (Rhinopithecus roxellana)、棕猴(singe brun)、藏羚羊(Pantholops hodgsonii)、林麝(Mosco nano)、藏熊(Ursus thibetanus)、老虎、花面狸(Paradoxurus larvata)、白足澳洲林鼠(Conilurus albipes)、盘羊(Ovis ammon)、水獭(Lutrinae)、亚洲野猪(Sus scrotal ssp. Vittatus)、猪獾(Arctonyx collaris)、小麂(Muntiacus reevesi)。

小熊猫栖息于树上或山洞,叫声类似人类幼童,被中国人称为“山车娃儿”,曾数量丰富,1869 年极为罕见;贡山羚牛的中文名是“马头羊”;金丝猴因人类过度垦荒,1869 年几乎绝迹;林麝被过度猎杀和捕杀,1869年之后数量稀少;《日志》中的野牛可能是“扭角羚”,和棕猴一样,在《日志》中被多次提及,但无特别说明。花面狸,又名果子狸,是穆坪汉人最喜欢的肉类,因此遭到捕杀。1869年穆坪几乎看不到林麝,猎人不得不到更偏远的地方狩猎。棕猴因破坏农作物被捕杀,甚至在谭卫道未到达穆坪之前,棕猴的数量已大为减少。《日志》提及一位老猎人应村民的要求,捕杀将近800 只猴子。最后是水獭,其命运迥异,它们被捕获之后,被加以驯化,和鸬鹚一样为人类捕鱼。

四、大熊猫:“一种为科学而出现的新熊”

1869年3月21日,谭卫道在写给米勒—爱德华兹的信中提到大熊猫,采用了“一种为科学而出现的新熊”这一说法③Nouvelles archives du Muséum d’histoire naturelle de Paris, Tome 5, 1869, p.13.。然而,我们不能因此夸大谭卫道的贡献,即便从严格科学意义上讲,是谭卫道“发现”了这个物种,可实际上,有关大熊猫的知识早已为中国人所知,即使这种知识的传播范围仅限于穆坪当地人和当地汉移民。

(一)中国“白熊”的各种称谓

中国历来有关于大熊猫的记载,《尔雅》中的“白豹”(貘)是大熊猫,另外《说文解字》也提到四川“黄黑熊”①https://archive. ph/PIVn. https://www. npm. kov. tw/index. aspx. https://ctext. org/er-ya. Harper D, The cultural history of the Giant Panda (“Ailuropoda melanoleuca”). Early China, vol. 35/36, 2012, pp. 185-224.。中国古代关于大熊猫体态和生存状况的描写,虽非出自现代自然史专业研究者之手,但各种文献之间仍然能够形成互证。西晋(265—316)时期,熊猫被称为“驺虞”,因食竹,对其他物种不构成威胁,故被认为是仁兽②赖皆兴:《中国大熊猫古代名称研究之反思》, 2006, https://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140. 119/ 72509/1/7793.pdf。。中国文学家和哲学家郭璞(276—324)注《尔雅》曰:“似熊,小头庳脚,黑白驳。”③郭璞注:《尔雅》,杭州:浙江古籍出版社,2011年,第72页。他还提到它们栖息四川邛崃山。而谭卫道1869 年才到达四川,距西晋有约1500 年的时光。在法国,谭卫道还没出发之前,雷慕沙(Jean-Pierre Abel-Rémusat,1788—1832)已根据一份中国百科全书勾勒出熊猫的原型。他在《亚洲杂纂》中根据18、19世纪西方动物学家的观点,将“貘”描述为一种“东方奇蹄亚目哺乳动物”(un tapir oriental)④Abel-Rémusat J-P, « Sur le tapir de Chine », Journal asiatique, vol. 1, 1824, pp. 161-165.,并附图如下(图4)。

图4 1824年,雷慕沙笔下的中国大熊猫,一种“东方奇蹄亚目哺乳动物”

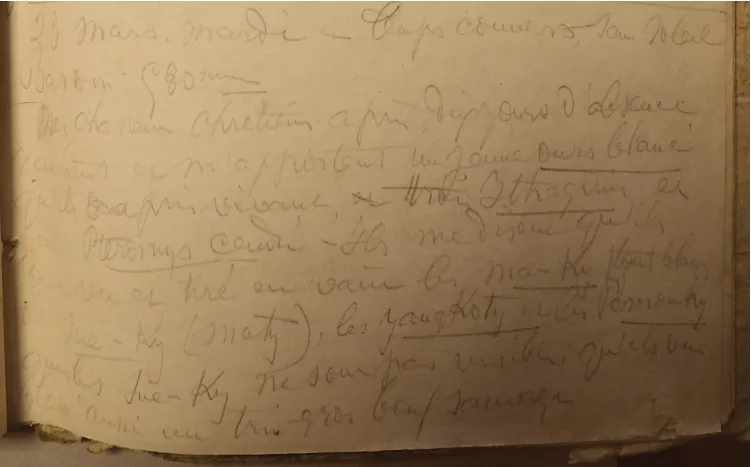

图5 1869年3月23日日记片段,记录猎户将一具大熊猫尸体送给谭卫道

图6 1869年9月,谭卫道寄给米勒-爱德华兹的雌性成年大熊猫标本,现藏于巴黎国立自然史博物馆

图7 谭卫道的大熊猫信息,截取自1869年《巴黎国立自然史博物馆新档案》第5号公报

图8 米勒—爱德华兹出版物中的大猫熊,即Ailuropus Melanoleucus或谭卫道的Ursus Melanoleucus

谭卫道到达穆坪之后,从康定东部猎人口中得知当地人把大熊猫叫作“白熊”。他在1869年4月1日函件中写道:

猎户给我带来一只白熊,是成年熊;它的毛色与我见过的幼熊非常相似,只是毛皮的黑色部分不太清晰,白色部分有些脏。⑤Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, le 1er avril 1869.

(二)谭卫道的意外发现及其后续的自然史观察

谭卫道确实是“偶遇”大熊猫。1869 年3 月11 日他外出远足,受邀到李姓猎户家中喝茶品尝糖果,在那里看到了大熊猫。不过他当时见到的仅是一张“黑白熊皮”,可能悬挂于墙壁之上。他惊讶地写下,这是“一个非常不可思议的物种”⑥Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, sp.sd., sp.sd..。李猎户承诺,会尽快捕捉一只,满足他的好奇心。3 月23 日,李猎户果然为他带来一具大熊猫尸体。谭卫道在《日记》中使用“食肉”一词,欧洲自然史学者据此将大熊猫划入“食肉目”。然而我们现在都知道大熊猫是以竹子为主食的,应是“食草目”。该词说明谭卫道及其同时代自然史学者对这一动物的认识存在偏差。

谭卫道对新物种非常感兴趣,不惜重金招募十几位猎户,限期上山捕捉。尽管“稍有延迟”⑦Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, sp.sd., sp.sd..,他还是在12天后,即4月1日看到了幼熊尸体。这也说明大熊猫早已在谭卫道居住的山谷中绝迹,需要到更远的山谷捕杀。猎户送来尸体时,向谭卫道索取高价,并解释说路途太远,无法送来活体。尽管如此,谭卫道还是有机会亲自观察这一物种,并成为首位描述这一物种的西方人。他根据大熊猫的毛色和多毛的爪子等无可辩驳的生理特征,推断这是一种新熊。这一论断后来在西方科学界引起争论,持续多年,影响深远:

猎户们带来一只白熊幼熊尸体(Airulopus melanoleucus)。捕捉到的时候是活着的,为了运输方便而被杀死。他们高价售予我的这只年轻白熊,除四肢、耳朵和眼圈是黑色之外,全身白色,与我在李猎户家中看到的成熊一样。因此这是一种新熊,不仅其毛色非常特别,熊爪毛茸茸,也非常特别,此外还有其他特殊的外在特征。①Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, le 1er avril 1869.

一周后,谭卫道又得到一份新标本。这回是一只成熊,身体特征与之前看到的幼熊一模一样。谭卫道熟悉生物测定步骤,他对熊猫的特征做了科学分析。他在日志中强调,新熊头大,鼻圆且短,与“北京熊”,即颈部有一圈白色毛纹的亚洲黑熊(拉丁学名Ursus thibetanus)不一样,后者鼻尖。

4 月7 日,谭卫道终于看到活熊。他立刻观察熊的行为,“性格温和,与小熊无异”②Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J, sp.sd..,接着他解剖大熊猫,观察到胃部填满树叶。这一步骤在现在看来是疯狂的,不过这是当时自然史学家的普遍做法。这种观察手段在科技落后时代是有必要的,否则谭卫道还会继续误以为此物种是食肉动物。随着观察的深入,谭卫道对新物种有了更深入的认识,特别是对它的饮食结构有了更全面的了解。几天后,猎户向他证实,熊猫是纯粹食草动物。1871 年,谭卫道向巴黎国立自然史博物馆呈送报告,确认这一点,并指出熊猫依据时令和食物情况,主要以植物、水果、叶子、嫩芽、野生竹笋为食③David A, « Rapport adressé à MM. les professeurs-administrateurs du Muséum d’Histoire Naturelle », op.cit.。

当下科学界的主要疑难是,无法划出大熊猫当时的栖息范围。唯一能够确定的是,大熊猫在当时已经受到捕猎和生态环境破坏的威胁,栖息范围缩小。4月1日为谭卫道带来熊猫尸体的猎人证实,“以前熊猫数量很多”,但他说不清楚什么时候“(穆坪)山谷中有很多大熊猫”。1869年在人迹罕至、“树木茂盛的”红山顶还是能碰到大熊猫群落的。其他猎户也证实,捕捉到熊猫的机会比捕捉到西藏熊的机会大多了④Archives de la Congrégation de la Mission. Carton J,le 15 avril 1869.。

(三)征服西方科学界的大熊猫

谭卫道在穆坪的考察活动持续了将近6个月。1869年8月28日,他将研究成果装进三个大箱子,打算从成都寄往巴黎国立自然史博物馆。四川主教的脚夫恰好在成都,10月初顺道将三个箱子带到武汉汉口,从那发往巴黎。谭卫道在穆坪搜集到的标本多达几百个,里面应有不少大熊猫标本。据《日志》,起码4只熊猫,1只幼体和3只成体,其中至少1只雄性。然而据邮寄记录,谭卫道寄出“一只完整的成年雄熊标本和一只青年雌熊标本”。这与巴黎国立自然史博物馆保存的标本数量一致。可是《日志》中提到的另外两只大熊猫去哪里呢?是否因为运费过贵,无法寄出?

谭卫道在寄出标本之前,已将新发现告知巴黎国立自然史博物馆的同行,强调在科学界通报新物种知识的必要性。3 月23 日猎户带来第一具熊猫尸体时,他就写信请求公布新物种“黑白熊”(Ursus melanoleucus)的发现。米勒—爱德华兹高度重视,在1869 年《巴黎国立自然史博物馆新档案》第5 号公报中发布了相关信息。

原文抄录如下:

Ursus melanoleucus(谭卫道)

猎户称,该物种体型庞大。

耳短。

尾极短。

毛较短;四掌底多毛。

毛色:白色,耳朵、眼周、尾端和四肢呈黑棕色;两前肢的黑色毛发收至背部,呈窄条纹状。

我前天收到一只幼熊,此前看过成年熊的残缺毛皮。它们皮毛颜色相同,分布情况也相同。欧洲博物馆从未展出过这种物种。这是我见过的最好看的熊。但愿这是一个新的科学发现!早20多天前,我就招募了十来个猎户,捕捉这种不凡的熊类。

4月4日。我得到了一只雌性成年黑白熊:它体型中等;白色皮毛略泛黄;黑色皮毛较之幼体颜色更深。①David A,« Voyage en Chine », Nouvelles Archives du Muséum d’Histoire Naturelle, 1869, n°5, pp. 3-13.

谭卫道判定新物种是熊科。从科学的角度看,这点非常重要,说明他具备从事自然史研究的专业素养。不过有一个小疑问:他在上述出版物中提到4月4日从猎人处得到一只雌性熊猫,然而《日志》并无相关记录。这是怎么回事呢?

一年后,米勒—爱德华兹以个人名义在科学学术院每周例会上宣读《藏东几种哺乳动物备忘录》,介绍了大熊猫。他指出新物种的发现者是谭卫道,获命名为“Ursus melanoleucus”。不过他认为,从新物种的骨骼和牙齿特征看,新物种更接近“Ailurus fulgens”(即小猫熊)和“Procyon lotor Linnaeus”(即浣熊),因此他认为新物种属于猫科,并重新命名为“Ailuropoda melanoleuca”(等同于“大猫熊”)②Milne-Edwards A,« Note sur quelques mammifères du Thibet oriental », Comptes rendus hebdomadaire des séances de l’Académie des sciences, n° 70, 1870, pp. 341-342.。

1874 年,米勒—爱德华兹出版《哺乳动物自然史研究》(Recherches pour servir à l’histoire naturelle des mammifères)一书,用17 页的版面向国际科学界宣布了大熊猫这一重大发现③Milne-Edwards A, Recherches pour servir à l’histoire naturelle des mammifères comprenant des considérations sur la classification de ces animaux, Paris, Masson, tome 1, 1868-1874, pp. 321-338.。他提供的大熊猫知识非常详尽,在未来几十年中一直影响国际科学界。

后来法国和其他国家的自然史研究者,凡涉及大熊猫,无不引述米勒—爱德华兹尤其是大英博物馆自然史部主任弗劳尔(William Henry Flower,1831—1899)和英国皇家学会哺乳动物学家莱德克(Richard Lydekker,1849—1915)的观点。他们在1891 年共同署名发表专著《现存和灭绝哺乳动物研究入门》(Introduction tothe study of mamals living and extinct),肯定谭卫道和米勒—爱德华兹的大熊猫研究成果:

1869 年谭卫道在藏东部穆坪深山老林处发现了一个极为稀有的物种,据称它以竹笋、竹子和其他蔬菜为主食。①Flower W. H, Lydekker R, An introduction to the study of mamals living and extinct, A. and C. Black, London,1891, pp. 560-561.

至于大熊猫的科属问题,弗劳尔和莱德克同意谭卫道的观点,即大熊猫是“熊科”,而非米勒—爱德华兹认定的“猫科”。

尽管米勒—爱德华兹的判断有误,但他为传播大熊猫知识不遗余力,在欧洲举办多场学术研讨会,这点是必须承认的。1901 年,牛津大学自然史博物馆展出大熊猫头骨模型,自然史博物馆主任兰克斯特(Ray Lankester,1849—1929)发文支持法国同行米勒—爱德华兹的观点,对英国同行弗劳尔和莱德克提出质疑②Lankester ER, « On the Affinities of Eluropus melanoleucus, A. Milne-Edwards », Zoology, n° 7, 1901, pp.163-172.。由此国际自然史学术界围绕大熊猫展开了一场传奇式的争辩,激烈程度甚至超过棕熊归属问题的争论。学术界分裂为两大阵营:一方认为新物种是“亲熊科”;另一方认为是浣熊科,即偏肉食。学术界的争论持续了一个多世纪,直到20 世纪末21 世纪初“克分子”研究取得实质性进展,2017 年美国田纳西大学生态科学家洛伦·M·里昂(Lauren M. Lyon)建构了大熊猫生态龛,确定大熊猫为熊科动物,才终结了这场世纪之争③Lyon ML, Niche Modeling for the Giant Panda, Ailuropoda melanoleuca, and the Original Panda, Ailurus fulgens:Habitats Preferences and Evolutionary Consequences, 2017, p. 27. Electronic Theses and Dissertations, Paper 3234. https://dc.edu/edt/3234.。

结语

谭卫道档案是迄今为止唯一一份能够反映人类世进行期大熊猫生存状况和区域生态状况的完整文献。《华中和藏东旅行日志》不仅为当代科学家了解谭卫道偶遇大熊猫的那个时代的地理和生态状况带来曙光,而且对当下生态理念和环境保护意识形成具有启示意义。

谭卫道的科学工作,不论从科学研究层面看,还是对于大熊猫知识在全球的传播,都起到决定性作用。谭卫道的前期田野考察,以及米勒—爱德华兹和其他自然史学者对大熊猫的科学探讨,经过媒体传播,在20世纪下半叶得到中国科学界的回应,促成科学合作。

科学界认为1850—1860 年代是人类世转折期,谭卫道发现大熊猫时,穆坪的人口指标和经济指标显然正在变动,对环境与当地物种之一大熊猫产生了影响。谭卫道心无旁骛,从事动物学研究,却意外记录下人类活动影响区域生态的情况,见证了人口增长,自然资源开发,工业活动增加,资本渗入,土地开垦力度加大,地方生态和居民生活状况发生变化,这些都值得我们深思。更加令人遗憾的是,谭卫道提供的大熊猫信息后来激起西方人猎奇的兴趣。他们深为着迷,为了拥有一种非凡的战利品,开始追捕大熊猫。1920 年代,美国西奥多·罗斯福总统之子克米特(Kermit)和小罗斯福(Theodore Roosevelt Jr.)兄弟在四川冕宁县成功猎杀一只雄性熊猫④Cf. Roosevelt, K., Trailing the giant panda, Seribner’s, New York, 1929, p. 278. https://www. pdxwildlife. com/did-you-know-the-history-of-pandas-part-2/.MontgomeryRA,Carr M, Booher CR, Pointer AM, Mitchell BM, Smith N, Calnan K, Montgomery GM, Ogada M, Kramer DB, “Characteristics that make trophy hunting of giant pandas inconcevable”, Conservation Biology, 2020, vol. 34, n° 4, pp. 915-924.,成为首批猎捕大熊猫的西方人,在西方引起轰动。这种出于猎奇而非科学研究的行为,是谭卫道不愿意见到的,也是最值得我们反思和质问的。