情节犯情节要件解释要素之新探

——揭开“情节严重或情节恶劣”之面纱

张庆立

(华东政法大学,上海 201620)

情节犯乃我国刑法中特有的一类犯罪类型,①域外刑法没有规定情节犯,其可能的原因如下:域外刑法往往将轻微违法行为规定为违警罪,同时,对于行政违法行为与违警罪的犯罪行为在行为类型上又进行实质区分,这样就不存在某一行为根据情节轻重的不同,就可以分别被评价为行政违法行为或刑事违法行为,另外,即使在犯罪内部存在行为类型上的部分重合,在重罪、轻罪、违警罪的区分上,刑法也没有采用“情节严重”或“情节恶劣”等模糊性的语言,而是通常都对具体情节进行了较为明确的限定,这样在违警罪与轻罪、重罪的区分上,也就不存在情节犯的余地。而且具有数量众多、分布广泛的特点,可以说,就我国刑法理论和刑事司法实务而言,情节犯的研究无疑具有极其重要的价值。然而,长期以来,由于各种复杂的原因,人们对于情节犯缺乏相对深入、全面的研究,以致仅有的研究成果中,甚至就情节犯的基本概念也未达成一致,更遑论对情节犯解释要素问题的研究了。可见,当前情节犯在我国刑法理论研究和刑事立法中处于冰火两重天的尴尬境地。[1]同时,司法实践中,实务部门的同志也经常谈论情节犯的话题,但深究何为情节犯以及情节犯中情节要件当如何把握,又往往语焉不详,难以说清楚原委。如此观之,对情节犯概念之廓清、情节要件解释要素之梳理,不仅具有十分重要的理论意义,而且在立法上和司法上都具有积极的现实意义。

一、关于“情节犯”的概念之争

(一)各方观点聚讼

由于情节犯乃我国刑法之特色,域外刑法理论缺少研究,而我国刑法理论长期以来也没有给予足够的关注,导致情节犯这一看似理论界和实务界普遍使用的概念在内涵上却并未达成一致。目前,对情节犯的定义,主要有如下几种:

第二种观点认为(1996年):情节犯是我国刑法规定的一种犯罪类型,是指刑法分则规定的某种危害社会的行为必须以情节严重、情节恶劣为犯罪成立要件的犯罪类型。[3](犯罪成立要件说)

第三种观点认为(1997年):刑法理论上,将那些以刑法明文规定的“情节严重”或“情节恶劣”作为构成犯罪的必备要件的犯罪叫做情节犯。情节加重犯与情节减轻犯是在基本犯的基础上,根据是否具备某种严重或减轻情节,从而使罪责加重或减轻的情形,其解决的是罪责的层次问题,影响的是法定刑的轻重,故不属于情节犯。[4](排除加减犯的犯罪构成要件说)

第四种观点认为(1999年)定罪情节决定情节犯,情节犯是指刑法明确规定以一定的严重或者恶劣情节作为犯罪构成必备要件的犯罪类型,情节要件是评价其他要件之后剩余的综合,是情节犯的犯罪构成的具体要件之一。[5]另外,情节犯可以分为基本情节犯和派生情节犯,前者是指具有基本罪的概括性定罪情节的情节犯,后者包括情节加重犯和情节减轻犯,其中,情节加重犯是指具有加重罪的概括性定罪情节所决定的情节犯,情节减轻犯是指具有减轻罪概括性定罪情节所决定的情节犯。[6](包括加减犯的犯罪构成要件说)

第五种观点认为(2002年):所谓情节犯,是指以一定的概括性定罪情节作为犯罪构成必备要件的犯罪。情节犯之情节,只关系到行为的有罪性,它是区分罪与非罪的情节,与量刑无关。其在立法上的规定形式并不限于条文中明确规定有“情节”字样的要件,也包括没有“情节”二字的其他概括性定罪情节,如数额较大、造成严重后果等规定,但不包括情节加重犯和情节减轻犯。[7](包括数额结果但排除加减犯的犯罪构成要件说)

第六种观点认为(2003年):情节犯可以作广义和狭义的理解,狭义是指以“情节严重”或“情节恶劣”作为构成要件的犯罪类型;广义则包括已把“情节严重”具体化了的犯罪类型。从我国刑法中犯罪概念含有定量因素这个角度说,刑法分则中所有的犯罪都是情节犯,这可称为最广义的情节犯。并主张按照广义的情节犯理解,包括三种:一是以“情节严重”或“情节恶劣”为构成要件的;二是选择性情节犯,即在具体列举情节内容后又并列“严重情节”供选择的规定;三是没有出现“情节”字样的情节犯。[8](三层次下包括数额结果的犯罪构成要件说)

第七种观点认为(2006年):情节犯存在狭义与广义之分。狭义的情节犯,即基本情节犯,应当从犯罪成立与犯罪既遂两个角度界定,是指我国刑法分则中明确规定以“情节严重(情节恶劣)”作为犯罪成立的情节要求或者以此作为认定该罪既遂形态的犯罪类型。广义的情节犯,包括了情节加重犯和情节减轻犯。[9](二层次下包括加减犯的犯罪成立和既遂要件说)

第八种观点认为(2007年):情节犯应作广义理解,那些凡是在罪状末端以某种情节作为犯罪成立条件的犯罪都应纳入情节犯的范畴,包括具体情节犯、例示情节犯、抽象情节犯三种。[10](包括数额结果的犯罪成立要件说)

七氟烷对小鼠空间记忆能力和海马组织BDNF、TrkB表达的影响 ………………………………………… 许 坤等(14):1953

第九种观点认为(2008年):情节犯是指以刑法分则中明确规定的“情节严重(情节恶劣)”作为基本犯既遂形态犯罪构成的定量因素的犯罪。情节犯的情节属于定罪情节,情节的具备只是意味着情节犯的成立,是否成立既遂,尚需要看情节犯的全部要件是否具备。[11](既遂的犯罪构成定量要素说)

第十种观点认为(2012年):情节犯存在广义和狭义之分,狭义的情节犯,是指刑法分则里规定“情节严重”、“情节恶劣”的犯罪事实,或以此认定的既遂形态犯罪事实。广义的情节犯,是指刑法分则中认定的情节严重、情节恶劣的犯罪类型,也包含一般意义上的情节犯。[12](二层次下包括数额结果的犯罪成立和既遂要件说)

(二)“情节犯”概念廓清

如前所属,上述观点大致可作如下归并,第六、七、十种观点属于“广义和狭义的区分说”,第一、三、四、五种观点属于“犯罪构成要件说”,第二、八种观点属于“犯罪成立要件说”,第九种观点属于“既遂的定量要素说”。对此,我们大致赞同“犯罪成立要件说”,理由如下:首先,“广义与狭义区分说”是将情节犯的概念之争进行简单拼凑,不能真正解决争议,而且情节犯之情节乃犯罪成立要件,而非犯罪既遂要件,不具备情节要件就不构成犯罪,而不是成立犯罪未遂。其次,“犯罪构成要件说”将情节犯之情节视为犯罪构成要件,同时主张犯罪构成是犯罪成立的唯一规格,但是在犯罪构成四要件内又无法为情节犯之情节要件寻得妥当的体系定位,既承认情节犯之情节系犯罪构成的一部分,又无法回答情节犯之情节究竟属于犯罪构成的哪一部分。再次,“既遂的犯罪构成定量要素说”将情节犯之情节简单归属为“定量”因素,忽视了情节犯之情节中手段要素系表征定性与定量相综合的情形,手段既体现为行为的质,又决定了行为的量,质与量在手段上须臾不可分离。

我们认为,所谓情节犯是指刑法分则明确规定的,以“情节严重”或“情节恶劣”作为犯罪成立必备要件的犯罪类型。[13]其具体内涵如下:首先,情节犯是以刑法分则明确规定为前提的,因此,情节犯的判断根据在于刑法分则,而不在于总则,那种以刑法但书中存在情节表述为由,主张所有罪名都属于情节犯的观点,混淆了情节犯与犯罪二者的概念,是不足取的。其次,情节犯必须以分则明确规定“情节严重”或“情节恶劣”为标志,单纯的数额犯、结果犯、危险犯等情节已被具体化的犯罪并非情节犯。再次,情节犯所要求的“情节严重”或“情节恶劣”乃犯罪成立要件,而非刑罚加重或减轻的要件,因此,情节犯不等于情节加重犯和情节减轻犯。①例如有观点认为情节加重犯是指刑法分则条文规定的具有法定加重情节的犯罪。(参见肖中华:《情节加重犯研究》,载《法治研究》2012年第4期,第6页)也有观点认为情节加重犯, 是指行为人之行为已经构成基本犯罪, 且其犯罪情节的严重程度符合了作为加重构成的定罪情节的要求, 而由刑法规定了加重的法定刑的犯罪情形。(参见王志祥:《情节加重犯基本问题研究》,载《政法论丛》2007年第5期,第36页)二者的区别在于:前者将加重情节视为量刑情节,而后者将加重情节作为情节加重犯的定罪情节看待。

二、情节犯情节要件之解释要素

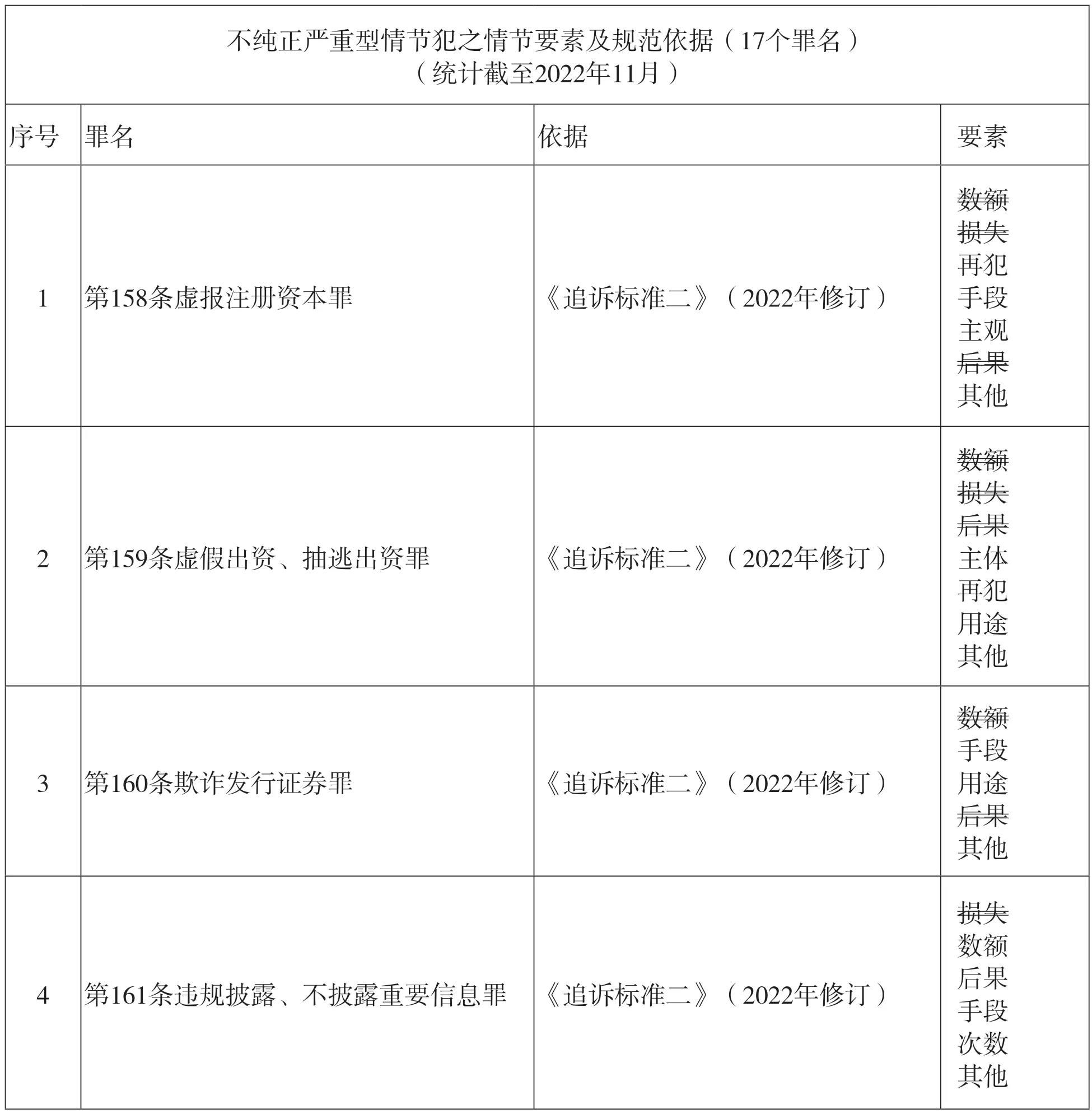

如前所述,在我国刑法135个情节犯中,[14]现有司法解释仅对90个情节犯中的情节要素进行了细化规定,比例为67%,尚未被司法解释明确规定的数量为45个,比例为33%,主要包括30个纯正的严重型情节犯②30个纯正的严重型情节犯,具体如下:1、第120条之六非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪;2、第243条诬告陷害罪;3、第246条侮辱罪; 4、第249条煽动民族仇恨、民族歧视罪;5、第251条非法剥夺公民宗教信仰自由罪; 6、第251条侵犯少数民族风俗习惯罪;7、第252条侵犯通信自由罪;8、第280条之一使用虚假身份证件、盗用身份证件罪;9、第287条之一非法利用信息网络罪;10、第287条之二帮助信息网络犯罪活动罪;11、第288条扰乱无线电通讯管理秩序罪;12、第290条第4款组织、资助非法聚集罪;13、第291条聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪;14、第299条第2款侮辱国歌罪;15、第307条第2款帮助毁灭、伪造证据罪;16、第308条之一第3款披露、报道不应公开的案件信息罪(泄露案件信息罪);17、第309条扰乱法庭秩序罪;18、第311条拒绝提供间谍犯罪、恐怖主义犯罪、极端主义犯罪证据罪;19、第314条非法处置查封、扣押、冻结的财产罪;20、第315条破坏监管秩序罪;21、第326条倒卖文物罪;22、第329条第2款擅自出卖、转让国有档案罪;23、第399条之一枉法仲裁罪;以及《刑法修正案(十一)》增设了纯正严重型情节犯7个,包括侵犯商业秘密罪、高空抛物罪、催收非法债务罪、非法植入基因编辑、克隆胚胎罪、非法猎捕、收购、运输、出售陆生野生动物罪、非法引进、释放、丢弃外来入侵物种罪、妨害兴奋剂管理罪。、10个非纯正的严重型情节犯③10个非纯正的严重型情节犯的罪名具体如下:1、第268条聚众哄抢罪;2、第286条之一拒不履行信息网络安全管理义务罪;3、第290条聚众扰乱社会秩序罪;以及《刑法修正案(十一)》增设了不纯正的严重型情节犯6个,包括销售假冒注册商标的商品罪、销售侵权复制品罪、食品药品监管渎职罪、侵害英雄烈士名誉、荣誉罪、组织参与国境外赌博罪、非法采集人类遗传资源或者走私人类遗传资源材料罪;另有因《追诉标准(二)》修订所导致的“挪用特定款物罪”中的“情节严重”没有了司法解释的规定。值得注意的是,事实上,第179条擅自发行股票、公司、企业债券罪,第217条侵犯著作权罪,第407条违法发放林木采代许可证罪,上述三个罪名尽管有相应的司法解释,但由于司法解释往往是对非纯正情节犯中数额、后果等与“情节严重”相并列的其他具体要素的解释,故从这个意义上说,也可以说没有对“情节严重”进行解释。以及5个恶劣型情节犯④5个恶劣型的情节犯具体如下:1、第133条之一危险驾驶罪;2、第255条打击报复会计、统计人员罪;3、第260条之一虐待被监护、看护人罪;4、第250条出版歧视、侮辱少数民族作品罪(非纯正情节犯);以及《刑法修正案(十一)》增设的破坏自然保护地罪。。在由司法解释明确规定情节的90个情节犯中,如果将寻衅滋事罪归入情节恶劣型情节犯的话,严重型情节犯有84个罪名(包括纯正的严重型情节犯67个罪名和非纯正的严重型情节犯17个罪名),恶劣型情节犯有6个罪名(包括纯正的恶劣型情节犯4.5个罪名和非纯正的恶劣型情节犯1个罪名)。根据相关司法解释,⑤具体司法解释依据如下:依据一:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(公通字[2008]36号);依据二:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(公通字[2022]12号,简称《追诉标准二》2022年修订);依据三:《最高人民法院、最高人民检察院关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2004]19号);依据四:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(三)》(公通字[2012]26号);依据五:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)的补充规定》(公通字[2017]12号);依据六:《人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定(试行)》(高检发释字[1999]2号);依据七:《最高人民检察院关于渎职侵权犯罪案件立案标准的规定》(高检发释字[2006]2号);依据八:《军人违反职责罪案件立案标准的规定》(政检[2013]1号);依据九:《国家林业局、公安部关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》(林安字〔2001〕156号)。上述情节犯中情节要件的解释要素,可见附表一与附表二。

附表一

附表二

附表三

综上可见,我国情节犯情节要件的解释要素主要包括:数额、手段、后果、对象、次数、损失、再犯、主观、伤害、影响、拒不、时间、主体、自伤、用途、人起次、条件、危险、其他共20个要素。其中,“拒不”即“拒不改正”要素,是指司法解释中规定的“拒不报告”或“拒不交出”的行为。 “人起次”,即指司法解释中规定的“人次”或“起次”的行为,该要素是对象数量和行为次数要素的综合。

三、情节犯情节要件解释要素之特点

我国刑法中情节犯情节要件的解释要素可简称为“情节要素”,从现有司法解释的梳理看,其呈现如下特点:

首先,情节要素的主客观综合性。从传统四要件的角度来看,我国情节犯中的情节的具体解释要素,不仅包括客观方面的要素,而且包括了主体、主观方面的要素,甚至包括了客体方面的要素。客观方面的要素包括危害行为和危害结果两个方面的要素,如数额、手段、后果、对象、次数、损失等。主体、主观方面的要素包括主体、主观、再犯等方面。客体方面的要素包括用途等。[15]

其次,情节要素的客观主要性。尽管我国情节犯中的情节具有主客观方面的综合性特征,但相比较而言,客观方面的要素远多于主体、主观方面的要素。除“其他”这一开放性的要素之外,其余19个要素中,客观方面的要素占到了绝对多数,远远高于主体、主观方面的要素。从要素种类来讲,客观方面的要素有13.5个,占19个具体情节要素的比例为71%(其它要素:主观、拒不、条件等主观方面的要素2个,主体、再犯等主体方面的要素2个,用途、条件等客体要素1.5个)。如果从情节要素的数量看,整个客观方面的情节要素有268个,占328个具体情节要素的比例为81.9%。可见,情节要素中,客观方面的要素占有绝对多数。[16]

再次,情节严重和情节恶劣的要素并不一致。从纯正情节犯的情节要素的分布看,情节恶劣不包括数额、损失、再犯、危险、用途、拒不改正、人起次要素,而情节严重中均包括了上述要素。如果将人起次要素拆分为对象、次数,将损失、危险和用途视为后果要素,数额、再犯、拒不改正要素仍然是情节恶劣与情节严重的区别所在。其中,数额要素是二者区别的显著标志,情节恶劣不包括数额,但情节严重中,数额因素却属于首要的情节要素。尽管二者内涵目前在司法解释中并不完全一致,但并非不可跨越的鸿沟。

复次,个别情节认定的复合性。在情节严重型情节犯中,就单位行贿、贪污、受贿、利用影响力受贿等四个罪名的情节严重的认定而言,其并非采用单一要素的认定模式,而是以低数额(相对单一数额认定而言)为基础,辅以对象、再犯、用途、拒不、影响、后果、次数、损失、主观等要素加以认定。可见,情节犯之情节要素不仅可以采用单一要素认定,在出于缩小犯罪圈的情况下,也可以采用复合要素的方式认定。另外,在个别情节犯罪名中,还存在个别情节认定复合性的情况,例如,非法经营食盐和烟草制品,就存在再犯和数额复合认定的情况,即因非法经营食盐受过二次以上行政处罚,又非法经营食盐,数量在十吨以上的;三年内因非法经营烟草专卖品受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

最后,情节要素的开放性。从上述情节犯的要素罗列来看,情节犯之情节要素仍然属于一种开放性的要素,这主要表现如下:一是刑法并未对情节严重加以具体说明。二是现有的司法解释并未对全部情节犯中的“情节严重”或“情节恶劣”予以规定。在135个现有情节犯中,就有45个情节犯没有司法解释的规定。三是即使存在司法解释规定的情节犯,其情节严重或恶劣的认定中,也有82%的罪名存在“其它”要素的规定,等于做了留有余地的开放性规定。

四、情节犯情节要件解释要素的主观认识

对于情节犯之情节要件解释要素是否都需要主观认识的问题,往往涉及情节犯之情节要件的体系定位。一般来说,认为情节犯之情节要件解释要素仅仅属于罪量要件,不需要行为人主观认识的观点,往往将情节犯之情节要件整体视为客观处罚条件,相反,那种认为情节犯之情节要件解释要素虽然属于罪量要素,但仍然需要行为人主观认识的观点,则认为情节犯之情节要件可以分散归属为犯罪构成的四个方面,本身不能作为犯罪成立的独立要件。事实上,上述两种观点中对情节要件解释要素主观认识的态度并不准确,对情节要件解释要素是否需要主观认识,应当根据情节要件解释要素的类别分别确定,而不能笼统的说是否需要主观认识。具体如下:

首先,主观方面的情节要素是否需要主观认识是一个伪命题。它的情节要素在阶层论体系下又可称为主观有责性的要素,由于行为人的主观认识本身就是行为人的主观方面的内容,因此,对行为人的主观方面根本谈不上认识问题,可以说是个伪命题。

其次,主体方面的情节要素需要主观认识但应采主观认识推定说。主体方面的要素包括了主体和再犯。对于主体方面的情节要素,包括再犯要素在内都应当具体认识,因为行为人主体方面情节要素的认识往往就表现为对自我的认识,只是在司法实践过程中,只需要证明客观上存在再犯要素即可,并不需要证明行为人对再犯要素具有主观认识,因为这一主观认识完全可以被推定:一般情况下,人都应该了解自己的过去(失忆症的患者自然除外)。然而,在坚持共同犯罪乃共同故意犯罪的传统观点情况下,三人以上结伙偷越国(边)境的,对“三人”的主体数量必须要存在主观认识,而且不能推定。

再次,客观方面的情节要素一般都应在基础行为主观认识的范围之内。客观方面的情节要素包括行为方面的情节要素和结果方面的情节要素。由于客观方面的情节要素基本都是对行为和结果两个方面的社会危害性的量的添加,而行为和结果往往都在行为人主观方面的认识范围之内,即使是行为和结果方面量的添加,由于与行为和结果本身须臾不可分离,也应当在行为人主观认识的范围之内。同时,从另一个角度来说,作为概括的“情节严重”或“情节恶劣”表述中的行为方面和结果方面的要素,往往本身都应该转化为客观方面具体的行为和结果,只是考虑到各种复杂的原因才被包括在“情节严重”或“情节恶劣”之中,从应然的角度讲,这部分要素也应当在行为人的主观认识范围之内。另外,对于客观方面的情节要素,还需要说明以下两点:一是对结果型自伤要素,就司法实践的通说看,并不要求行为人有认识,属于客观处罚条件。然而,从应然的角度看,完全将其排除在行为人的主观认识之外,可能违反责任主义的原则,为了缩小打击面,建议将其纳入行为人主观认识的范围之内,理由是:一方面,行为人对被害人及其近亲属自伤的结果并非一定不能认识,对于行为人与被害人之间相互熟悉的情况,完全可能因为了解被害人及其家庭,而对被害人及其近亲属自伤的结果存在认识,至少存在认识的可能性;另一方面,将结果型的被害人及其近亲属的自伤纳入行为人的主观认识,并不意味着应当将被害人及其近亲属自伤造成的伤害或死亡的后果也纳入主观认识,这就使要求行为人认识到自伤结果成为相对可行的方案。二是对拒不改正要素而言,由于其同时是作为主观要素和客观要素看待的,其本来就具有客观和主观的成分,相对于客观方面的拒不改正而言,自然存在与其相对应的主观认识,因此,行为人对拒不改正自然是存在主观认识的。

最后,客体方面的情节要素不要求在基础行为主观认识的范围之内。客体方面的要素包括了用途和后置条件。对于客体方面的情节要素来说,一方面,用途要素中,需要区分为自己所用,还是为他人所用。在为自己所用的场合,尽管需要行为人有主观认识,但并不要求在基础行为主观认识的范围之内。在为他人所用的场合,行为人不需要有认识,甚至不需要具备认识的可能性,类似德日刑法中的客观处罚条件,而且是纯正的客观处罚条件,或者称之为真正的客观处罚条件;另一方面,对于后置条件而言,行为人在实施基础行为之后,又实施了与基础行为相关且侵害新的法益的行为,行为人实施侵害新法益的行为,主观上不仅有认识,而且还是故意为之,但并不要求在基础行为主观认识范围之内。总体而言,客体方面的要素都不要求在基础行为主观认识的范围之内,为他人所用的用途要素而言,甚至完全不需要在行为人的主观认识范围之内。

五、结语

情节犯乃我国刑事立法之特色,域外鲜有情节犯的立法例。[17]目前,既有观点认为情节犯立法存在增设速度过快、 处罚力度不断加重等问题,[18]也有观点提出情节犯立法蕴含着破解数额犯等犯罪类型评价障碍的内在需求,以及提升对犯罪刑法评价能力的目标导向,[19]但均没有对情节犯之概念做基本的探讨,基础概念未明,而直接论述立法问题,岂非空中楼阁。究竟何为情节犯,目前仍存在“广义和狭义的区分说”“犯罪构成要件说”“犯罪成立要件说”“既遂的定量要素说”等争议,考虑到实践中与理论界通常的理解,以及其他观点往往存在一些难以克服的问题,故“犯罪成立要件说”较为可取。建议将情节犯定义为:刑法分则明确规定的,以“情节严重”或“情节恶劣”作为犯罪成立必备要件的犯罪类型,从而与犯罪概念、数额犯等情节具体化了的犯罪类型、情节加减犯划清界限。照此标准,我国现行刑法共规定有情节犯罪名135个,其中,已有司法解释对情节要件予以规定的罪名90个,通过对这90个情节犯罪名相关司法解释的梳理,情节犯情节要件解释主要包括数额、手段、后果、对象、次数、损失、再犯、主观、伤害、影响、拒不、时间、主体、自伤、用途、人起次、条件、危险、其他共20个要素,大致呈现主客观综合性、客观主要性、类别差异性、少量复合性、总体开放性等特点。司法实践中,对情节犯情节要件解释要素是否需要主观认识往往成为争论的话题,对此,应当区分不同的情形加以分析,即主观情节要素是否需要主观认识是一个伪命题,主体情节要素需要主观认识但应采主观认识推定说,客观情节要素应在主观认识的范围之内,客体情节要素不要求在主观认识的范围之内。