中国当代经典小说封面设计与文本表达关系研究

郝 丹

中国当代文学,特别是中国当代经典小说,由于创作时间、表现内容和精神指向大多更接近当代读者,所以其在建构当代社会文化形象、传播当代中国人思想观念上具有较为深广的意义。小说往往以精彩的故事情节和独特的艺术手法来取胜,但实际上在很多时候,是封面决定了读者的读书欲。[1]14“封面是运用提炼、概括的方法从文字中找到最精彩部分,并运用视觉语言进行具体刻画的艺术,是整部作品的点睛之笔。”[2]由于小说的封面要对文本内容进行宣传,以反映作品为目的,所以封面的设计不仅要满足读者的视觉需求,还要与小说的内在结构保持协调。[3]146对于文学作品来说,优质的封面设计与原著文本表达之间一定是存在有效的互动关系的,在读者阅读文本前它可以起到引起关注、启发联想的作用,在读者阅读文本后它便是一种锦上添花的艺术,能够帮助读者更好地理解作品的深层内涵,并进一步增强阅读的美感和质感。

一、以封面设计直接呈现文本内容

人物,是小说文本内容的核心,被视作小说的灵魂。以主人公人物形象作为小说封面的主体,并通过相关环境进行衬托,是小说封面设计中常见的一种样态。封面人物形象要贴合小说中主人公的性格、着装打扮及其所处的社会环境,在艺术处理上可以追求细致打磨,选择肖像画式的具象呈现;但在大多时候还是会以较抽象的,甚至是夸张的方式被表现出来,以达到一种简约得当、留有想象空间的视觉效果。

上海文艺出版社2012 年出版的莫言的《红高粱家族》就直接将小说的女主人公“我奶奶”戴凤莲置于红高粱之中,并以水粉画的方式呈现在封面上(图1)。设计者选择把小说女主人公作为主体形象,一方面是因为这个人物既是故事情节的关键承载者、连接者,且其身上始终焕发着人性的热力和光辉;另一方面也与由这部小说改编的电影《红高粱》成功地塑造了九儿这个人物形象并产生巨大的传播影响力有密切的关系。红色高粱作为人物所处背景,提供的是小说中时常出现的环境现场,它在封面中起到了烘托人物形象的作用。多层次红色的使用让原本构图简单的人、高粱、云朵、酒缸变得鲜亮、立体,与小说中满是红高粱的自然环境,革命的激情与英雄的血气,爱情与婚姻的自由,以及侵略所带来的杀戮等形成了完美的契合。书名采用华文楷体,纵向参差排版,与细长高挺的高粱形成视觉上的呼应,显得端庄整饬。楷体属书法字体,华文楷体作为一种“改良版”,在外形上更平滑、丰润,大方舒展。

图1 《红高粱家族》封面

大多数的小说,尤其是长篇小说,主要人物会有多个,如果完全以突出主人公形象的思维来进行封面设计,就要对人物进行取舍。为了充分地体现多个主人公之间的联系,一些设计师会对小说中的情节现场进行截取、拼贴,使之融合成为一个具有概括性的图书封面,读者在看到封面时会对详细的情节内容和人物关系产生了解的欲望。

以北京十月文艺出版社2017 年出版的《平凡的世界》(普及本)的封面(图2)为例,其主体是一幅插画,插画中有三个人物:坐在树桩上手扶锄头的男子是小说中的主人公之一哥哥孙少安,少安长期生活在乡下,勤恳劳作,凭借自己的努力逐渐过上了好日子;身穿绿色外衣站立着的男子是弟弟孙少平,作为身披梦想从农村到城市打拼的年轻人代表,少平历经艰难困苦始终未放弃梦想;包着红色头巾面向读者的女子正是小说中敢爱敢恨、在采访中牺牲的孙少平的意中人田晓霞。三人所处的环境是种有树木的溪水岸边,那是家乡的一隅:在这里,兄弟二人曾一起嬉戏,一同下田干活;在这里,孙少平和田晓霞曾谈梦想、诉衷肠。与很多将图形布满封面的设计不同,这部作品的图形部分是以插画方式布置在封面正中央,周围留有大量空白,在视觉上呈现出干净恬淡的简约感。图形近景处田晓霞的头巾、衣服、头发、面容、手指的色彩属红色系和棕色系,与腰封的主体背景色和字体色相衬。书名和作者名都使用了宋体字形,给读者以醒目均匀、清晰整齐之感,也恰当地体现出此版本“普及本”的性质。

图2 《平凡的世界》封面

除了人物形象和情节现场外,文学作品的封面还可以直接用题名来作为主体形象去设计。由于中国的文字是方块字,又多由象形文字演化而来的表意文字,所以较之拼音文字其在形态上更具整齐性美感,且设计和阐释空间更大,也更易于与背景图画相结合。小说的题名,如果直接就来自核心内容,比如主人公姓名、故事发生关键地点、作品反映的主要民俗风物等,那么在被放大设计到图书封面后,会在文本内容的视觉传达上产生极强的刺激性效果。

2017 年,人民文学出版社再版了毕飞宇于21世纪之初创作的经典中篇小说《玉米》,其封面就是以书法形式的创意字体“玉米”二字为主体形象设计而成的,文字的背景图案则与小说名称相应,即大片的绿色玉米叶子。(图3)封面字体按照形态一般有书写体、印刷体和艺术体三类。书写体的个人风格十分强烈,且通常能够体现出不同书写工具的书写特点。[4]35“书画同源”理论强调了中国的书法和绘画在历史渊源上有着不可分割的关系,也因此,书法艺术具有造型性的特点。[5]136在小说文本中,玉米并不是植物、粮食,而是一个生长在中国农村的女性,即故事的主人公的名字。以白色为主的书法体“玉米”不仅极具中国传统特色,用笔力道的刚柔并济能够与主人公的性格形成呼应;而且“米”字上的黄色又与种植出的玉米颜色相同,搭配上背景的绿色玉米叶,就构成了农作物玉米的形态和色彩观感,作品题名由此通过字体形态设计实现了一种“双关”。

图3 《玉米》封面

二、以封面设计暗喻文本主题

暗喻,也称隐喻,本是一种文学修辞手法,但在一些文学作品的封面设计中,基于主题表达的需求,设计者会选择将文本中的本体提取出来进行艺术处理,进而以图像语言来助力文学语言完成整个修辞手法的运用和主题的揭示。

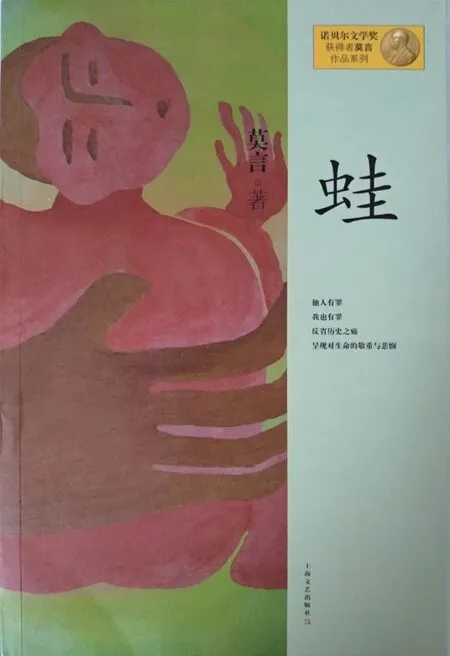

莫言的《蛙》题名就是一个暗喻,作者意在以“蛙”喻“娃”,“娃”是本体,指向的是生育。但是读者在阅读作品前如果单看题名,很难联想到小说主题是关乎计划生育政策的实施和人对生育问题的思考的。因此,在《蛙》的中外诸多版本的封面中,本体“娃”的形象就被凸显了出来,与题名中的喻体“蛙”形成一种内涵解读上的互补。比如2012年上海文艺出版社出版的《蛙》的封面就是以一个被大手把持住的孩童形象为主体设计而成的。(图4)在这个封面中,孩童即“娃”这一本体的具体表达,而揽住孩子身体的大手正是小说主人公“姑姑”那双既可以帮人接生也可以催人流产的“生命之手”,两者一并构成了“生育”的小说主题形象。另外,孩童和手都以红色系和棕色系色调,意在与血液的颜色相近,不仅暗合分娩和流产过程中女性血液的流失,而且给读者以极强的视觉冲击感。值得注意的是,以封面设计暗喻文本主题,往往是以小说文本自身就采用了暗喻的修辞方式进行写作为前提,如果作家没有使用这一修辞,而设计者通过自己的阅读和理解对文本主题进行概括,然后经过联想和想象找到一个形象作为封面主体进行设计,那么这种间接的呈现方式则是象征手法的一种,而非暗喻。

图4 《蛙》封面

一般来说,小说作品一旦在表达文本主题时使用了暗喻,那么喻体都是非常明确的,因为作家是希望通过喻体来给读者的阅读制造一定的屏障和困难,让本体的艺术内力显现得更为充沛,增强情节发展的悬念性和主题表达的深刻性。与之相应,设计者如果选择喻体作为小说封面的主体,那么就要在理念上开辟新路、突出重围,比如《蛙》这部作品的喻体“蛙”在生活中有着非常具象的现实参照,设计者要想对“蛙”进行艺术处理而又规避模式化、雷同化的风险,难度是非常大的。如何创新喻体形象的设计?一个有效的路径就是对喻体进行合理的想象和联想。

在小说《蛙》中,叙事者“我”的名字是蝌蚪;而事实上2002 年,莫言在动笔写作《蛙》时给这部作品取的名字是《蝌蚪丸》。[6]342蛙是无尾目动物,其幼体时期和成体时期的样态区别极大,蝌蚪正是蛙的幼体形态。由此出发,中国台湾知名平面设计师王志弘在设计麦田出版社2014 年出版的《蛙》的封面时,就选取了蝌蚪作为主体形象。(图5)王志弘的封面作品风格具有高度理性、细致、朴素、抽象等特点[7],在设计蝌蚪形象时王志弘没有对其自然界形态进行还原和再现,而是将其简化为类似“水滴”的形状,并紧密地排列起来形成一个“族群”,这个“水滴”形状又和人类精子进入卵子时的形态极其相似,这样封面上的图案就呼应了腰封上“现代中国60 年生育历史”的表述。另外从着色上看,橙红色明亮、鲜艳,代表生命、生机、希望,意喻存活;橄榄绿暗淡、沉郁,代表无力、绝望,意喻死亡;白色有待填充,意喻命运的未知。书名“蛙”字是在幼圆字体基础上设计而成的创意字体,幼圆字体最大的特点就是笔画细长、转弯处细腻圆润,不仅可读性强,而且形态可爱,这就和图形部分的“水滴”相协调;创意的部分则突出表现在两点,一是虫字旁的笔画“提”和笔画“点”拉平合一,二是两个“土”字的笔画“横”都调整为相同长度,这样使得“蛙”字的方块字属性更强烈,在观感上也比基础幼圆体字形更整洁,总体上强化了封面的几何图形式美感。

图5 《蛙》(台版)封面

三、以封面设计象征文本意义

中国文化素以含蓄委婉为美,注重意境的营造和朦胧的表达,这一点在许多小说封面的设计上也有体现。小说,尤其是长篇小说,是叙事性极强、文化内蕴非常丰厚的一种文体,因而在很多时候,直接呈现和暗喻没有办法恰切地对抽象的文本意义做出阐释,于此设计师就会对文本进行深入的挖掘,通过联想和想象找出一些具体的事物作为封面的主体形象,用以表现抽象的意义,这就是象征。

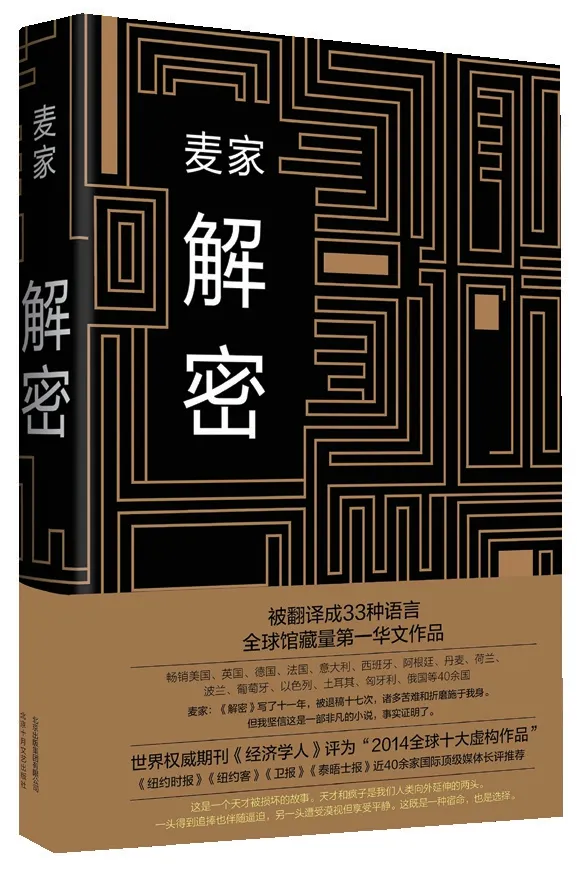

小说的封面设计者在选择象征形象时一般有两种思路,一种是选择与文本意义关系极为密切的直观符号型形象,一种是选择与文本意义具有共性特征但是视觉关联性不大的联想型形象。比如北京十月文艺出版社2015 年出版的《穆斯林的葬礼》的封面就属于前者(图6);而其在2014 年出版的《解密》的封面则属于后者(图7)。《穆斯林的葬礼》从题名就可以看出写的是宗教题材,其作者霍达在完成这部作品之后也表示,面对文学其有着宗教般的虔诚。[8]故事围绕北京一个信仰伊斯兰教的回族家庭展开,内容涉及青年男女的爱情和婚姻,玉器行业的兴衰以及穆斯林日常生活中的诸多仪式。基于此,2015 年版的封面以清真寺为主体形象,穹顶和宣礼塔是典型的伊斯兰教文化符号,而清真寺左上方的一弯新月既是伊斯兰教中新生、光明的象征,又与小说中女主人公新月的名字相应和。

图6 《穆斯林的葬礼》封面

图7 《解密》封面

《解密》是“中国谍战小说之父”麦家的代表作,作品讲述的是天才容金珍在从事密码破译这样一个特殊职业时所经历的人生起伏。麦家在创作中追求情节的逻辑性和智性[9],2014 年版封面非常巧妙地选取了“迷宫”这样一个联想型形象,用迷宫之形来象征密码破译事业,二者最大的共性就在于要获得成功必须兼具充满理性的智慧和麦家常说的“远在星辰之外的好运气”。不仅如此,迷宫的设计还呈现出视觉游戏的趣味,增强了作品的悬念感,读者如果完全不了解这部小说的内容和意义,那么通过这个封面就会做出许多猜想,而在读完整部小说后亦会获得一种走出迷宫的快感和喜悦。黑色作为背景主体色,辅助小说营造出一种神秘氛围。题名“解密”二字采用黑体,粗壮朴素,笔形方正,与迷宫线条所构筑的几何图形布局相得益彰。

设计师一旦选择用象征的方式来设计封面,以实现对小说文本意义的阐释,就意味着要同时面对这种方式带来的空间优势和表达局限。空间优势,指的是象征性主体形象能够起到一种“留白”的效果,小说封面的视觉语言在抵达读者的大脑后会刺激其进行多种多样的想象与联想,“不确定性”不断提升读者的阅读期待,读者要通过文本阅读来完成对封面主体形象的解读和确认。表达局限,指的是设计师对象征手法的使用是个性化的、个人化的,其对主体形象的选择并不一定能为大多数读者所理解和认同,图像的“陌生化”虽然能够制造新奇,但同时也会带来晦涩、难懂,甚至有的象征性封面设计会让读者在阅读完作品后仍觉得莫名其妙。

以北京十月文艺出版社2017 年出版的《活着》的封面为例,设计者用水墨画的方式呈现了一个山水相依的自然景象。(图8)山水、人物、花鸟等国画主张以思入画、以意入画,以产生画中有深意、画中有气韵的艺术效果。[10]《活着》讲述的是主人公徐福贵在宏大的历史更迭中所经历的个人生命浮沉,而2017 年版的封面就在营造一个意蕴丰满的生存环境——山无杂人、水无涟漪,尽是清净、安详,与文本中呈现的生与死的激烈交替似乎格格不入,但它又是主人公送走所有亲人后归于平淡生活的真实写照。这样的象征性设计处理,从整体上看是在图像与文本之间制造冲突和歧义:其好处在于冲突和歧义的生成会促使一部分读者去努力理解封面与小说之间的关联,进而实现对小说精神意旨和文化意义的深度把握;弊端则在于其象征性主体形象的选择与多数人对这部作品的理解和感知不同,很可能让读者觉得封面的设计与小说内容、气质完全不符,有驴唇对不上马嘴之感。

图8 《活着》封面

四、结语

封面,不能成为评判一部文学作品是否经典的指标;甚至如果一部文学作品是经典,那么它的封面在“吸引读者注意力、引起阅读欲”的功能发挥上会大打折扣,因为作品仅靠自身的知名度就足够了。但是,封面设计对于文学经典的传播仍然意义重大:一方面,只有封面和文本的内容、主题、意义等实现高度契合,内在的文学性与外在的艺术性有机地融为一体,才能让以纸质书形式存在的文学经典成为真正意义上的“精品”;另一方面,文学经典往往要被收藏,同一部作品消费者会选择购买哪一个版本,很大程度上取决于更喜欢哪一种图书装帧,而在纸张、开本、字体、字号、版式、封面、插图等诸多装帧元素中,封面往往是最先影响到读者购买欲的元素。