系统思维下的纺织品绣类非遗文创产品设计推广

刘 芹

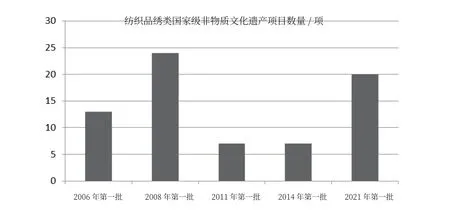

早在两千五百年前,中国已出现纺织技术,也是世界最早掌握纺织技术的国家之一。随着纺织技术的发展,出现染、织、绣、缝等行业细分。其中纺织技术和艺术都很优秀,形成了中国传统四大名绣湘绣、蜀绣、粤秀、苏绣等。2006—2021 年,我国产生了五批国家级非物质文化遗产(以下简称“非遗”)名录,分为十大类别共3610 项,其中纺织品类占175 项,纺织品绣类一共有71 项,第一批13 项,第二批24 项,第三、第四批各7 项,第五批20 项,如图1 所示。不同地域、不同民族的纺织品绣类非遗项目各有特色,在原材料、技术、图案与色彩设计等方面都与当地自然生态资源、民俗和宗教文化等有着密切的关系。传统的纺织品绣类技艺和产品主要应用上,在农耕时代纺织品绣类深入人们的生活当中,在服饰、家居用品及装饰陈设等领域得到广泛应用。

图1 纺织品绣类国家级非物质文化遗产项目数量

现代工业化机器大批量生产对传统纺织品绣类技艺是最大的冲击,加之现当代的服饰、家居、陈设风格等方面都趋于西化,传统纺织品绣类技艺进行生产制作所耗费的时间多、产出数量少、艺术风格传统等原因与市场需求差距大,逐渐失去了市场主导份额。自联合国教科文组织呼吁对非物质文化遗产进行保护后,我国也出台了非遗保护政策,并对非遗的保护与传承展开了全方面研究和探索。从非遗申报和建档上,主要记载纺织品绣类非遗材料、工具、技艺、传承谱系、行业习俗等,采用档案形式进行整体性、抢救性保护。针对纺织品绣类非遗的制作方式与市场需求、传承发展的个性化特征,提出生产性保护的方法。[1]274-279潘鲁生等学者针对传统技艺、传统美术类非遗适应时代发展需求提出创新、衍生的观点。[2]在非遗活态传承发展中有诸多跨界合作的案例,目前成功的案例存在短时期、个别性的现象。纺织品绣类非遗保护与传承应通过激活非遗活力来达到可持续性、普遍性的发展目标,才能满足日新月异的市场需求。所以,对纺织品绣类非遗的保护与传承需要有系统思维的创新发展观。

系统思维是一种整体观、全局观的思维方式,具有整体性、结构性、立体性、动态性、综合性等特点。纺织品绣类非遗保护是一个系统工程,不仅要对传统纺织品绣类的材料、工艺、艺术、工匠精神、传承人进行保护,还要对非遗品牌的建设和传播、纺织品绣类品营销推广、纺织品绣类品衍生开发、纺织品绣类品市场开拓、传承人培养、非遗传承方式、非遗运作模式等方面进行不断创新和开拓,才能得到可持续性的传承发展。纺织品绣类非遗保护也是一个立体式、多维度、变化发展的过程,需要从系统思维创新视角下对保护方法进行探讨。

一、创新设计激活非遗活力适应时代审美需求

(一)纺织品绣类非遗的技术创新

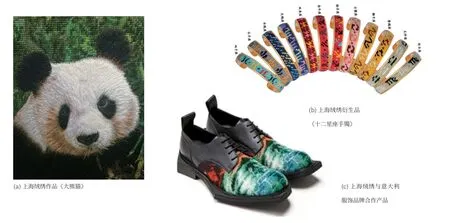

创新设计主要是对纺织品绣类非遗的技术和艺术的创新。技艺和工匠精神都是纺织品绣类非遗要保护和传承的重要内容。[3]保护并不单单是将原有技艺原封不动地传承下来,而是要根据时代、市场、消费者等需求,对传统技艺中优秀的部分进行传承,而对其中限制其发展或者落后的部分进行改良创新。每一项纺织品绣类非遗项目在其历史发展长河中都经历了一次次的革新才能流传至今。比如国家级非遗项目藏族纺织品绣类工艺,它随着每一次政策制定和民族融合等因素,逐步融入了汉族、羌族等民族刺绣的技术和艺术特征,才形成了现在的藏族纺织品绣类独特风格。苏州乱针绣也是传统刺绣技艺上融入西方绘画中笔触、透视等表现效果而形成的画理与绣理结合的独特技法和艺术效果。还有,上海绒绣本是从西方传入的绣法工艺,但在中国的传播发展过程中也吸纳了中国传统刺绣的技法,如《大熊猫》作品中采用长针、短针、虚针及有规则、无规则的板针相结合的全新针法,及劈、捻、飘等技法[3]129,将熊猫的毛发表现得栩栩如生,这种技法比绒绣常用的对角线斜针绣法要生动,如图2(a)所示。非遗技艺创新是在保留其核心技艺的同时,为了达到更好的艺术效果而进行的技术创新。

图2 上海绒绣系列作品,包炎辉供图

(二)纺织品绣类非遗的艺术创新

纺织品绣类非遗的艺术性主要体现在纹饰的图案、色彩与肌理等。纺织品绣类非遗的艺术特色通常表现为色彩饱和度高,鲜艳明快,带有比较浓的乡土艺术气息。这种艺术风格与当下人们生活环境及审美要求存在一定的差异,为了使非遗产品能更好地融入人们的生活环境被市场接受,纺织品绣类非遗在艺术表现形态上也需要进行创新设计。只有符合市场需求,被消费者接受了,非遗技艺才能更好地传承下去。如上海金山丝毯传统做法是长方形的,毯面图形采用平面平整的表现手法。现在通过对技术和艺术的创新,创作出波浪形、水滴形等多种异形丝毯,并采用片剪型工艺让毯面图案呈现凹凸效果。在色彩设计上,改变传统大红大绿等高饱和度的配色设计,创新为适应当下人们审美和市场需求的素雅色彩设计,形成凹凸素配艺术风格。[5]金山丝毯正因为在技术和艺术不断创新才能在市场占有一席之地。

(三)纺织品绣类非遗衍生品的创新

传统纺织品绣类应用在服饰或装饰陈设上,应用领域过于狭窄限制了它的市场。传统的服饰、装饰陈设在审美纷呈的现当代市场仅占小众份额。纺织品绣类非遗的实用和审美价值很高,可以拓展其应用范围,开发新的产品,使其能不断地满足日益变化的市场需求。早期很多纺织品绣类非遗设计成旅游文创产品,如民族特征浓郁的纺织品绣类背包、丝巾等。后来陆续拓展为贴近人们生活所需的物品,如汉绣书签、苏绣手包、丝巾等在品种上有更多的创新。现在,非遗衍生的方法也越来越丰富,如纺织品绣类与皮革产品结合,纺织品绣类与电子产品外包装结合,等等。上海绒绣早期主要以美术作品的形式呈现,大幅的主要以壁画居多。现在在传承人包炎辉先生带领下开发出了符合当下年轻人喜爱的文创产品,非遗衍生带动文化创意产业的发展。如上海绒绣胸针、笔记本、十二星座手镯等,如图2(b)所示。

“技术+艺术”的创新,通常外显为设计创新,它们之间不是割裂的,而是整体的。技术创新构成新的艺术风格,要想达到艺术上的突破必然离不开技术的支持。衍生则更是综合了技术、艺术、功能甚至市场营销方式等方面的创新,非遗文创产业也具有跨区域融合和跨产业发展等特点。

二、跨界融合开拓新市场提升品牌形象

(一)设计上与其他领域企业的跨界合作

纺织品绣类非遗与不同领域企业进行跨界融合,可让非遗艺术重获新生。上海绒绣与亚振家居合作,将绒绣作品用作家具的软装饰面;与意大利服饰品牌合作,衍生一系列时尚服饰产品,如现代与传统艺术相碰撞的创意风格的包袋、鞋履、小皮具和配件等服饰产品,如图2(c)所示。藏族织绣采用与品牌合作的方式签订艺术授权[6]合作协议,为爱马仕丝巾提供图案设计,并以每条丝巾出厂价的10%作为艺术授权费;为植村秀限量版洁颜油瓶身设计图案获得20 万元的设计费和100 多万元的产品提成费。此外,还完成了梵高博物馆文创产品口红外观的图案设计、星巴克星享卡的图案设计等。近年来藏族织绣为品牌提供的艺术授权和设计等合作项目收入超过800 万元。[7]

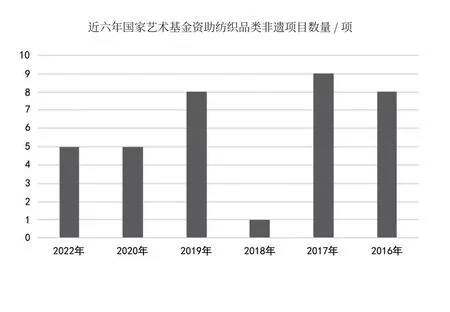

(二)传承人培养上与其他领域的跨界合作

跨界合作不仅在设计上、市场上能给纺织品绣类非遗带来机会,在传承方式和人才培养上也提供了多种路径。传统纺织品绣类非遗的传承方式基本是师徒传承方式,而且多以家族式传承为主,这种方式有利于对传统技艺、行业行规、匠心精神等内容的传承,然而市场很广阔,消费者的需求多样化,特别是在设计上,时代审美在不断变化,国内外消费品市场交流频繁,纺织品绣类非遗需要创新性的保护和传承。跨界合作让传承人接触到不同合作方的各种要求,对时代流行趋势和消费者需求的了解更深入,在设计创意上能开拓传承人的思维。从经营管理方面,对产品营销推广和项目运作等方面的知识和能力也能得到提升。除了合作方对传承人跨界培养外,还有其他多种形式。中央美院、清华美院等高校的相关专业或课程与非遗传承人合作,非遗传承人传授技艺部分的内容,师生结合非遗传统技艺和创意设计方法完成设计。人才培养是非遗保护传承的生力军,“非遗进高校”模式与非遗技艺保护传承相互促进发展。我国相关政府部门非常重视,国家出资以项目的方式对传承人或相关设计领域的人员进行培训教育,对非遗项目进行推广。如国家艺术基金人才培养项目中有一批纺织品绣类非遗保护与传承的人才培养和推广项目:江南大学的《刺绣艺术青年人才培养》、广西河池学院《仫佬族民间刺绣工艺创新人才培养》等,如图3 所示。另外,一些关注非遗保护传承的企业也出资与高校等单位合作进行非遗人才培养。如2017 年雪花秀启动全球公益项目“Beauty From Your Culture”,与清华大学携手成立“清华大学雪花秀非遗保护”基金,组织清华大学雪花秀非遗保护基金粤绣工艺传承与创新研修班,将设计与非遗技艺整合,为非遗注入新鲜活力并在新时代重焕光彩。另外,也有政府出资专门为非遗传承人提供继续教育的培训。《国家“十三五”规划文化发展改革规划纲要》的首要任务是中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划[8],在2018—2025 年期间由文化和旅游部、教育部、人力资源和社会保障部出台相关政策执行,2021 年度中国非遗传承人研培计划参与院校多达121 所。所以,非遗传承的跨界也有非遗与品牌、非遗与企业、非遗与高校等多种模式。

图3 近六年国家艺术基金资助纺织品类非遗项目数量

与品牌的跨界合作是纺织品绣类非遗衍生创新的新路径,这种品牌之间的跨界合作是一种良好的保护模式,一方面激活了非遗的活力,对非遗进行创新设计,对传承人的思维创新、非遗品牌的营销合作模式也是一种创新;另一方面借助知名品牌效应能扩大对非遗品牌的传播,有利于拓宽非遗的潜在市场。

三、不断更新非遗品牌营销和传播方式以适应市场变化需求

(一)营销方式上的不断更新

纺织品绣类非遗项目能传承至今,在过去主要依赖精湛的技艺、诚信的口碑等,靠品质第一和口口相传的营销和传播方式,做到“酒香不怕巷子深”的市场效应。然而新时代的营销理念发生了很大的变化,由传统的4P 理论转变为4C 理论,以满足顾客购买需求成为市场营销第一要素。纺织品绣类非遗保护发展需要满足市场、消费者、合作方等多方需求。当一种民间艺术或技艺被评为省级或国家级非物质文化遗产项目时,它已具有一定的品牌效应,从制作到销售也具备商业条件。要适应当下市场的激烈竞争,纺织品绣类非遗项目必须树立品牌意识,要将传承工坊当作企业来经营,需要具备品牌形象传播、产品营销、项目运作、企业管理等能力。

诸多纺织品绣类非遗项目在偏远的地区或农村,非遗传承人对品牌、市场、资本运作方面的营销和管理经验不足。非遗项目可以借助合作企业的营销推广力量,提升纺织品绣类非遗的品牌知名度以及市场销售量,如非遗IP 营销运作模式。《2021非遗电商发展报告》[9]统计,有14 个非遗产业带采用非遗IP 营销在淘宝天猫的年成交量过亿元。不仅开发联名非遗IP 产品,而且进行跨界联名和多种营销方式。时趣媒介中心的赵芳芳认为,IP 已进入“全产业链整合”深层运营,“IP 打造”是企业打造品牌的新标配,IP 思维还会不断重塑未来商业游戏规则,是一种可持续性营销方式。纺织品绣类非遗可以依托当前国潮文化发展背景,借助电商或相关企业资源,打造纺织品绣类非遗IP,并进行合适的商业营销推广。

(二)传播方式上的跨媒体整合

随着数字化信息时代下媒体技术发展迅速,报刊、广播、电视等传统媒体受到互联网新媒体冲击,微博、微信、快手、抖音等各种社交媒体因其快捷、可互动等方式受到大众喜爱,也是年轻人获取信息的主要来源。营销传播方式也从早期的广告传播、公关传播、促销传播等方式转为跨媒体融合,在品牌理念、传播策略、互动策略等方面进行整合提升,从多渠道全方位进行精准营销。展览展示是非遗传播效果较好的方式之一。文旅等部门策划非遗相关的展览,很多非遗项目通过参展获得与企业合作的机会。2019 年第七届中国成都国际非物质文化遗产节,举办了首次非遗创意设计作品授权展,展览开展4 天,非遗项目与酒店、餐饮、鞋服、家居等品牌签订了70 多份意向合约,合同金额达到3450 万元。2020 年藏族纺织品绣类传承人杨华珍的纺织品绣类作品《莲花化生图》参加香港授权展,被爱马仕和LV 品牌看中,签订了艺术授权合作协议。展览拓宽了藏族纺织品绣类与国际品牌合作的渠道,后续又获得与星巴克、梵高博物馆等企业合作的机会。

四、结语

总之,随着科学技术的进步,行业之间的交叉发展,时代审美变化日新月异,商业市场竞争日益激烈。纺织品绣类非物质文化遗产保护发展从系统思维创新视角下,挖掘本身艺术和技术的潜力,开发新市场,进一步拓宽发展路径。坚持不断更新的理念,从创新设计、跨界合作、交叉融合等路径下推动纺织品绣类非遗的保护与传承。