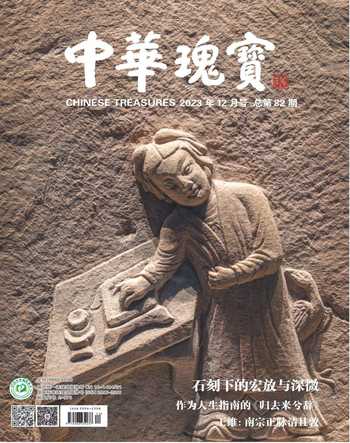

石刻:中国特色的记忆文献

石刻是中国特色的记忆文献,也是中华民族独特的文化创造。

中国是一个历史悠久的文明古国。中国人十分重视文化记忆和历史记录,记忆文化特别发达,记忆文化资源丰富多样,留下了汗牛充栋的记忆文献。在漫长的历史中,中国人发明和使用过很多种独具特色的记忆媒介。比如上古时代结绳记事,绳就是一种很有特色的记忆媒介。又如《吕氏春秋·求人》中有这样的记载:“(夏禹)功绩铭乎金石,著于盘盂。”可见,早在夏禹时代,金石、盘盂就已被视为文化记忆的媒介。所谓金,就是钟鼎彝器;所谓石,就是石碑,也包括各种形制的石刻。

在特别发达的中国记忆文化中,石刻是十分重要的组成部分。石刻是中华民族文化创造力的又一体现。

作为中国特色的记忆文献,概括说来,石刻具有如下四个特色:

第一,石刻源远流长,世代传承,层层积累,形成了悠久深厚的中国记忆文化。上引《吕氏春秋》成书于战国末年,其言夏禹之事是否可信,也许有人会提出质疑,毕竟迄今为止,无论在传世文献还是在出土文献中,我们都尚未发现任何一件确凿可信的夏禹时代的石刻。湖南衡山之上立有一块《岣嵝碑》,浙江绍兴大禹陵也竖有一块《岣嵝碑》,相传是大禹所立的碑刻,故又称为《禹王碑》或《大禹功德碑》,但学界对其的态度是疑多于信。即使如此,《吕氏春秋》中的相关记载也不能完全否定,更不能一笔抹煞。

除《吕氏春秋》外,《墨子》一书多次将“书于竹帛,镂于金石,琢于槃盂”三句并举,有意突出“竹帛”“金石”“槃盂”这三种记忆媒介的重要性。有人质疑墨子何以得知先圣先王在世之时的情形,墨子回答说:“吾非与之并世同时,亲闻其声,见其色也,以其所书于竹帛,镂于金石,琢于槃盂,传遗后世子孙者知之。”这三种记忆文献不但物质媒介不同,而且生产方式各异。“镂于金石”,墨子屡次提及石刻这种记忆文献的物质形态,也屡次提到镂刻这一文献的方式。当然,《墨子》和《吕氏春秋》中的这几处记载,也有可能掺入后人以今例古的理解,但是有一点是毋庸置疑并且很早就被确认下来的,那就是:石刻是一种重要的记忆媒介,它源远流长,是中国悠久深厚的记忆文化传统的重要组成部分,至于它究竟是如《吕氏春秋》所言肇始于夏朝,还是如出土文物所证明的始见于商周时代,其实并不那么重要。

第二,作为记忆文献,石刻的生產、衍生和传播方式具有多媒介综合的特点。所谓多媒介,首先是指多种物质媒介,包括绢帛、简牍、纸、石、书籍等不同物质材料;其次是指石刻文献在生产传播过程中所用到的各种工具,如刀、凿、笔、墨、砚以及制作拓本过程中必不可少的棕刷、打刷、木槌、扑子等。在造纸术尚未发明的时代,石刻底稿的制作需要绢帛、简牍等书写媒介。多媒介综合,既是由石刻文献生产和传播过程的特殊性决定的,也体现了石刻文献生产和传播过程的复杂性。介入这一过程的各种社会角色,包括委托者(出资者)、撰文者、书写者、镌刻者、拓本制作者、销售者、收藏者、阅读者、欣赏者、石刻文献集的编撰者与刊刻者等等。通过各自不同的社会身份与社会联系,他们为石刻这种记忆文献注入了不同社会人群、不同文化层次所特有的记忆资源,使文化记忆在传播中不断衍生,在衍生中持续丰富。

第三,作为记忆文献,石刻具有交叉性立体传播的特色。所谓交叉性立体传播,是指一件石刻至少有四种版本形态,即写本(稿本)、刻本、拓本和辑本。所谓写本,就是在刻石之前所准备的文字稿本,写于纸张或简牍绢帛之上,还有极少数直接写在石面之上。经由石匠的镌刻,写本(稿本)上的文字被转移复制到石头之上,于是就有了刻本。写本和刻本的生产者不同,所处的时空环境也不同,不同的时空环境会影响石刻文献的阅读与欣赏。拓工使用纸墨扑刷等工具材料,将石刻文字(连同书迹)从石面上拓印下来,称为拓本,这是一种文本的复制方式,也是文献的传播方式,甚至可以说是文献文本的再生产。依据写本、刻本或拓本,将各种石刻文献编辑成书,刊刻流传,于是有了书籍形态的辑本,辑本也是石刻文献的复制方式、传播方式和再生产方式。从写本到刻本、拓本,再到辑本,四种文本形态重叠交叉,同中有异,异中有同,共同组成石刻文献的立体传播体系,形成石刻文献强大的文化传播力。

第四,作为记忆文献,石刻可以细分为多种不同的类型。传统金石学的目录分类体系,通常比较重视石刻的形制特点。比如,近人杨殿珣在《石刻题跋索引》中,将石刻分为墓碑、墓志、刻经(石经、释道经幢)、造像(画像)、题名题字、诗词、杂刻七类,这属于比较粗略的分法。清人叶昌炽在《语石》中,将石刻分成四十三类,可谓巨细靡遗。其中,“题名”“神位题字”“食堂题字”“石人题字”“石狮子题字”“石香炉题字”“石盆题字”七类,后来都被杨殿珣归入“题名题字”一类。有些场合分类宜粗,有些场合分类宜细,两种分类法各有利弊。

从记忆文献的角度,可以对石刻类型作另外一种区分和界定。一方面,石刻形制与其使用场合及功能内涵往往有密切的关系,某一特定形制的石刻,往往有特定的使用场合和特定的功能功涵;另一方面,不同形制与不同使用场合的石刻,也可能具有相同或相似的功能内涵。无论从形制还是从功能内涵看,这些石刻都具有突出的民族文化特色。例如墓志、圹记、墓碑、塔铭等,这几种都是为纪念死者而制作的纪念石刻,大体而言,其内容皆为标记人物身份或记录其生平功业,而细说起来,却各有讲究。从功能内涵来看,墓志与墓碑最易相混,二者都记录人物的生平,但墓碑是竖立在墓地之上,墓志则埋入墓穴之中,一个在地上,一个在地下,其礼仪和用途不同,文体也稍有差异。汉代的碑刻,除了墓碑一类,还有功德碑和纪事碑:前者施用于死者,后者施用于生者;前者重在对死者的铭刻和记忆,后者重在对生者功业的纪念;前者偏向个人(或家族)记忆,后者偏向集体记忆。总之,在墓地、家族祠堂所用的各种碑刻与造像(画像),以及山川名胜之地出现的各种题名题字、诗词、杂刻等,基本上可以归为个人记忆或家族记忆。

杨殿珣所分七类石刻中,刻经(石经、释道经幢)和杂刻中的杂碑,基本上可以归属集体记忆、社会记忆乃至国族记忆。杂碑中的乡规民约和祭祀纪念碑刻,是集体记忆的突出例子。刻经,无论其所刻是儒家经典,还是佛道经典,大多数属于集体行为,以儒家经典最为明显。中国历史上所刻儒家经典主要有七种,依次为东汉熹平石经、三国正始石经、唐代开成石经、后蜀广政石经、北宋嘉祐石经、南宋绍兴石经以及清代乾隆石经,这些都是由朝廷组织实施的大型学术文化工程,旨在确立并传承中华经典的标准文本。“石经七刻”中所竭力保存的,不仅是集体的文献记忆,也是国族的文化记忆。

程章灿,南京大学古典文献研究所所长、中文系教授、博士生导师。