『往往醉后』情如许

一方印,承载了多少艺林逸事,彰显了怎样的艺术情怀?傅抱石﹃往往醉后﹄印成为其自我艺术形象的一个代名词,被人们所熟知与传颂,成为佳话。

提起傅抱石(1904—1965年),很多人想到的是他在绘画领域取得的非凡成就。事实上,傅抱石的藝术成就是多方面的,他集书画印创作、史论研究、美术教育于一身,是一位卓而不群的全能型艺术大师,在中国近现代艺术史上享有崇高的声誉和地位。

汲古盈新臻化境

傅抱石的艺术生涯发轫于篆刻,且从未停止探寻其妙谛的步伐。傅抱石出生于江西南昌的一个修伞匠家庭,可年幼家贫的他并没有继承父亲修伞的手艺,而是经常流连于他家伞铺旁的刻字摊,耳濡目染,逐渐对篆刻产生了浓厚的兴趣,以坚韧与执着叩开了通往艺术殿堂的大门。

傅抱石七八岁时“暇则即握刀,锥取破砚、碎石之属,就膝攻之。砚坚滑,皮破血流,不以为苦”,足见其对篆刻“癖好之深邃”。在江西省立第一师范学校读书时,傅抱石因仿制赵之谦印章达到真伪难辨的程度,而一夜之间名震南昌,成为一段艺坛佳话。他的篆刻还甚得徐悲鸿赏识,两人在南昌初遇时,双方曾互赠画、印,徐悲鸿在画作题识中直言“自愧不相抵也”。

在日本留学期间,傅抱石在书画篆刻个展上展出一方印文为“采芳洲兮杜若”的印章。该印纵2.2厘米,横2.2厘米,高4.4厘米,印侧微刻屈原《离骚》全文及序、跋、名款等共计2765字,技艺可谓炉火纯青、出神入化,令人叹为观止,在日本引起极大轰动,被誉为“精神雕刻”。

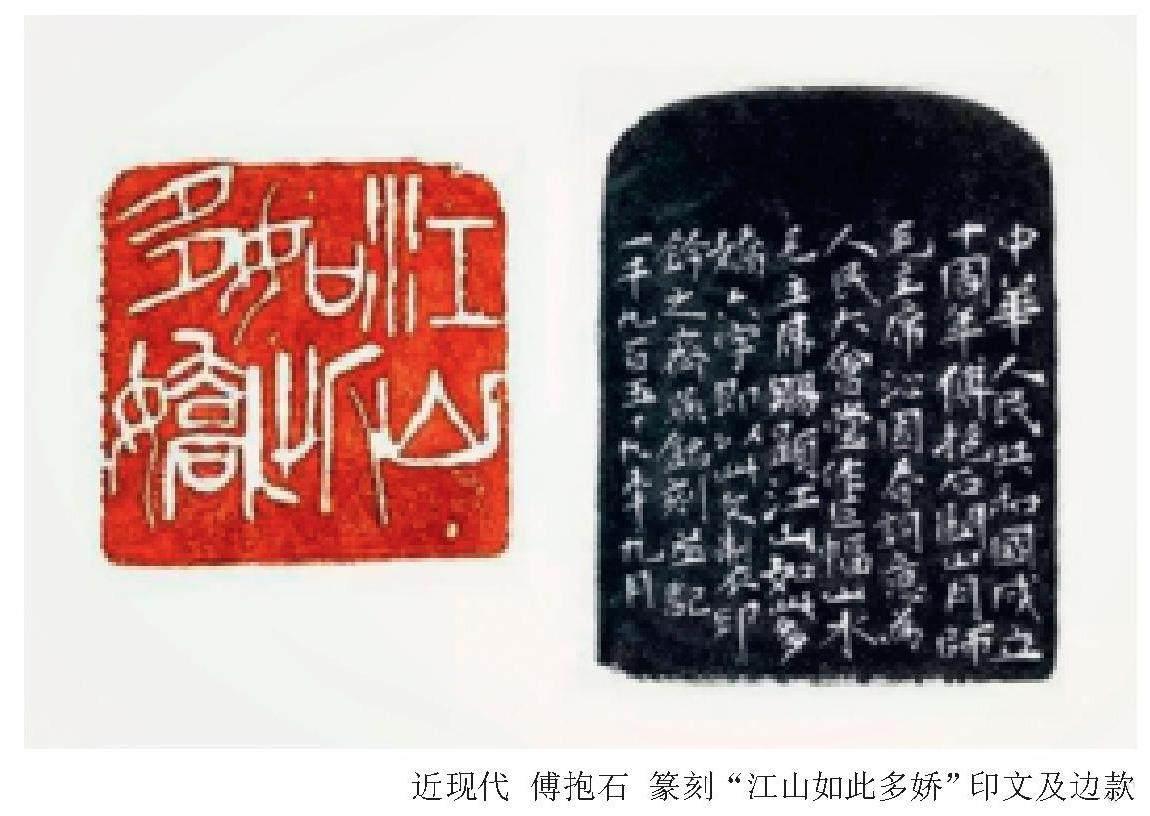

傅抱石始终坚持理论与实践并重,在刊刻实践的同时,矢志不渝地致力于印学理论研究,撰有《摹印学》《刻印概论》《中国篆刻史述略》等著作,以及《关于印人黄牧父》《读周栎园〈印人传〉》《评〈明清画家印鉴〉》《白石老人的艺术渊源》等文章,对中国近现代印学理论体系的建构作出重大贡献。1963年10月,西泠印社召开建社60周年大会,年近耳顺的傅抱石凭藉精湛的篆刻技艺、丰硕的印学理论成果、广泛深远的社会影响与声望,被推选为西泠印社副社长,成为他迈上篆刻艺术巅峰的重要标志之一。

傅抱石重视篆刻实践,远绍秦汉,近汲明清,朝乾夕惕,革故鼎新,终臻化境,成自家气象。他长期临抚古今印谱,深谙陈鸿寿、赵之谦、黄牧甫、邓石如、吴让之、徐三庚诸家金石之道,并广泛研读篆刻史论、金石典籍以及甲骨、钟鼎、诏版、权量、铜鉴、刻石、陶器、封泥、砖瓦、钱币等物上的文字,对明清以降篆刻艺术流派的技法、风格加以融通改进,潜心追求自己的审美、志趣、情性与心理期许。其篆刻作品或古厚浑穆、宽博朴茂,或方正奇崛、刚劲峻拔,或淳和雅逸、真率隽永,一如他的风骨、气节与性情。

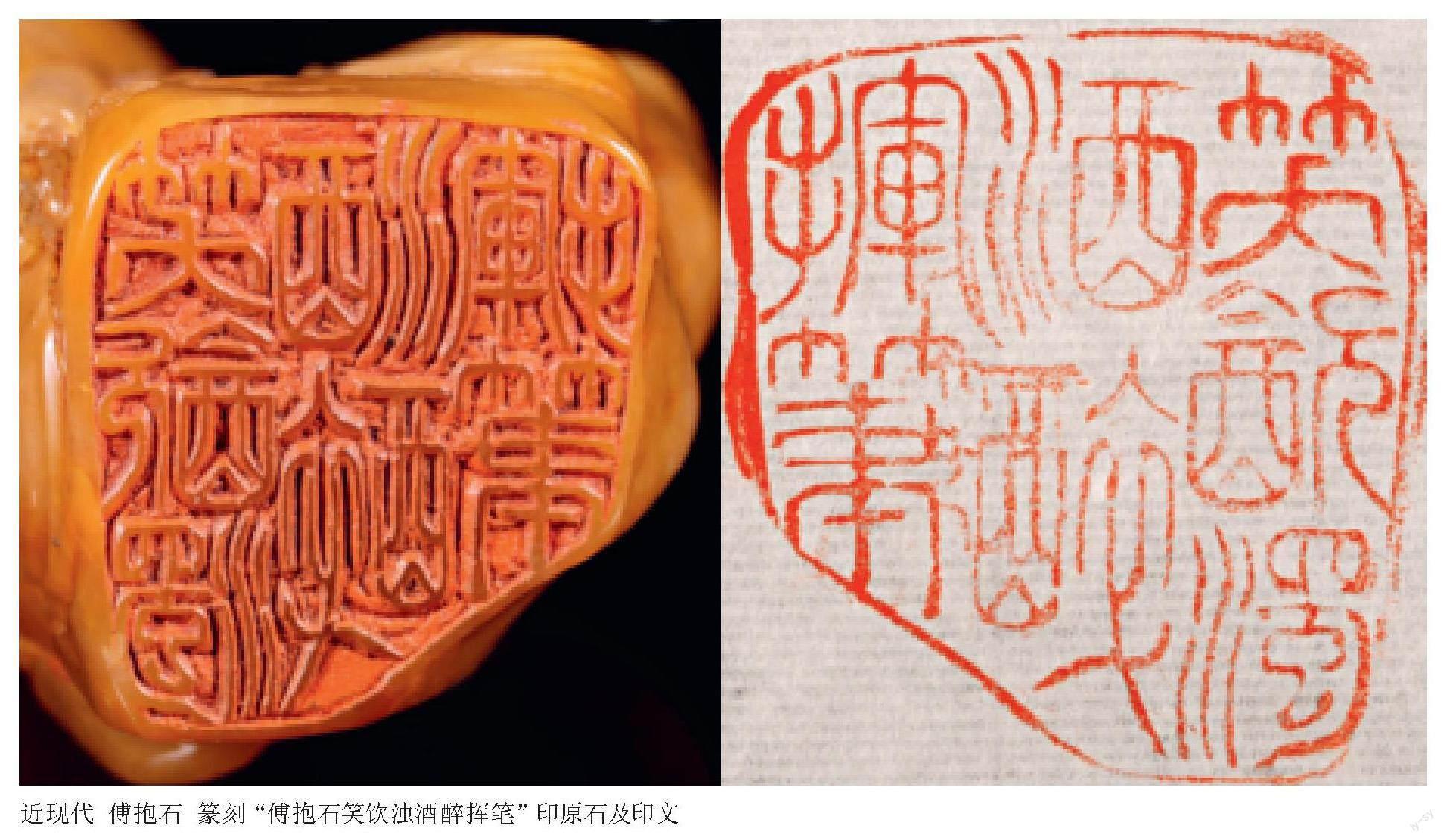

同文异构竞风姿

傅抱石对艺术与人生抱有满腔热情,毕生致力于篆刻艺术的传承与创新,忘情地将其学识、涵养、品性、技巧、功力等融入个性化艺术创作实践中。在其艺术生涯里,他运用铜、玉、石、晶、竹、木、牙、角等多种印材创制了3000余方篆刻作品。其中许多闲章的印文,内容丰富,情深意切,诸如“印痴”“其命维新”“踪迹大化”“我用我法”“往往醉后”“不及万一”“恨古人不见我”“待细把江山图画”“予好古不啻好色”等,或为箴言、吉语,或为诗词、警句,或记事、咏物,或抒情、言志,从中折射出作者对自然、社会、艺术、人生的诸多认知、态度、感悟与情思。

在如此众多的傅抱石闲章中,最为大众所熟知的当数闲章“往往醉后”。经笔者多方检索与辨识,得知傅抱石“往往醉后”印并非唯一,现存可见有3种,均藏于南京博物院。虽然它们印文相同,但印面构成却迥然不同。此3种同文异构之“往往醉后”印屡次钤盖于傅抱石各个时期、不同风格的代表作上,仅以广西美术出版社2008年3月出版的《傅抱石全集》为例,在该书收录的傅抱石1130件绘画作品中,笔者查找到140余幅画作钤有“往往醉后”印,可见此印使用频次之高,也足见傅抱石对此印的钟爱。

第一种“往往醉后”印形状为长方体,纵2.0厘米,横2.0厘米,高4.7厘米,朱文,寿山石,印侧刻有边款“庚辰除夕刊”(据款识可知,此印刻制于1941年1月26日)。需要特别说明的是,此印为两面印,其中一面刊朱文“往往醉后”,与之相对的另一面刊朱文“苦瓜诗意”。钤有第一种“往往醉后”印的傅抱石画作有《六张机》《舞》《东皇太乙》《射日》《凭栏仕女》《东君》《南京鼓楼公园》等。

第二种“往往醉后”印形状为长方体,纵2.6厘米,横2.6厘米,高5.5厘米,朱文,青田石,无钮饰,无边款。钤有第二种“往往醉后”印的傅抱石画作有《高士醉琴图》《钟馗》《虎跑深秋》等。

第三种“往往醉后”印形状为长方体,纵2.7厘米,横1.9厘米,高5.6厘米,朱文,石印,无钮饰,印侧刻有边款“丁亥四月,抱石自用”(据款识可知,此印刻制于1947年5月20日至1947年6月18日间)。钤有第三种“往往醉后”印的傅抱石画作有《山阴道上》《玄武湖一瞥》《暮韵》《兰亭图》《满天飞雪炫双眸》《杜甫像》《富春晓色》等。

酒画交融抒情怀

傅抱石为什么以“往往醉后”为印文先后多次刻制闲章,且自20世纪40年代至60年代间屡屡在画作上钤用?笔者认为大致有以下几方面原因。

其一,嗜好饮酒。傅抱石对酒情有独钟,几乎达到“无酒不欢”的地步,这无疑与其个性、职业、生活经历等有关。他耿直狷介,刚强豪爽,仁义宽厚,幽默风趣,但内心深处却潜藏着一份与生俱来的孤独与忧郁。于傅抱石而言,借酒诚可解闷、消愁、助兴、遣怀、陶情、抒意,抑或激发灵感、活跃思维。平日里,傅抱石时常“一睁眼就要喝酒”,晚上掌灯披读、作画、治印往往备酒相伴,就连客人来访,傅抱石也不时“以酒陪茶”,客人饮着茶,他手里端着的却是一杯酒。如此嗜酒的傅抱石,通过刻制“往往醉后”印来描述日常生活习惯,也不失为一件快乐之感充溢心间的书斋逸事。

其二,酒与画相交融。傅抱石一生与酒结下不解之缘,在其艺术生涯中,酒与画是合二为一、融为一体的。他经常酒后挥毫,或边喝边画,微醺之际,掩藏在心底的情感喷涌而出,迅即进入物我相忘、自由自在的创作状态,率性而为,恣意挥洒,绘就一幅幅风格独具的“抱石得心之作”。傅抱石在得意、会心之作上钤盖“往往醉后”印,正是为其创作状态、精神境界作出的形象化与个性化注脚,颇具自嘲自愉、自满自得的意味。

其三,常以酒为题材作画。自古以来,以酒为主题或与酒有关的绘画作品层出不穷、不可胜计,譬如唐孫位《高逸图》、宋马远《月下把杯图》、明仇英《春夜宴桃李园图》、清金农《醉钟馗图》等。傅抱石嗜酒如命,对酒有着异于常人的特殊情感,这些以酒为题材的画作无不在其内心深处掀起阵阵波澜。他常以竹林七贤、兰亭雅集、渊明沽酒、李白醉酒、怀素醉书等历史人物、历史典故为描绘对象,或以相关诗意营造画境,或创作出诸多以酒为题材的经典人物画,以此与先贤对话,抒发胸中意气,陶冶自我情操。其中有些画作钤上与之相契合的“往往醉后”印,如《醉僧图》《寒林沽酒图》《赤壁舟游》《兰亭图》《李太白像》《王维〈渭城曲〉诗意图》等,可谓画与印“联姻”,相得益彰,奏出融情抒怀“交响曲”。

其四,源于大自然的醉意。从某种意义上讲,傅抱石绘画风格的形成是从生活入手、以写生为门径的。他努力践行唐代张璪提出的“外师造化,中得心源”和清初石涛主张的“搜尽奇峰打草稿”等绘画理念,先后开展了“南京写生”“东欧写生”“韶山写生”“万里写生”“东北写生”“浙江写生”“江西写生”等纪游式写生活动,在自然写生与生活历炼中探寻自然奥义,拓视野,扩胸襟,壮气魄,感悟生命意义。特别是在重庆金刚坡居住期间,傅抱石在授课及抗日宣传之余,多次深入巴山蜀水,与大自然朝夕相处,从柔婉的晨曦与金色的余晖中,从风、云、雨、雾等自然现象中,从山峰、竹林、飞瀑、亭阁等充满诗意的景致中体验自然魅力,获取真实感受,汲取创作灵感。大自然的神奇秀丽与勃勃生机令其陶醉不已,他将对自然、生活的真切感受和艺术紧密相融,竭力在中国画的题材、技法及风格上寻求创新与突破,先后创作出《潇潇暮雨》《雨花台》《回望克罗什城》《韶山》《漫游太华》《天池林海》《富春山色》《长征第一山》等众多具有鲜明时代特征的精品佳作。可以说,傅抱石的思想转变及画风的形成、演变与其长期醉情山水,深受大自然熏陶洗礼,以及至深的生活感悟、强烈的进取精神是密不可分的。

“往往醉后”印是傅抱石一生钟爱的常用印。相信随着时间的推移,“往往醉后”会如高凤翰“一臂思扛鼎”、郑板桥“七品官耳”、吴昌硕“一月安东令”、齐白石“鲁班门下”、吴湖帆“一窍不通”等印文一样,成为傅抱石自我艺术形象的一个代名词,被人们所熟知与传颂。

杨长才,中国通俗文艺研究会研究员,江苏省书法家协会会员。