王维:南宗正脉清且敦

他是『诗佛』,也是文人『画祖』。诗中有画,画中有诗,从『偶被世人知』到被奉为『南宗之祖』,作为画家的王维有着怎样的艺术风貌和人生旨趣?

作为文学史上山水田园诗的代表诗人,王维文名煊赫,与孟浩然并称“王孟”,唐代宗称其为“天下文宗”,他又有“诗佛”之称,与“诗仙”李白、“诗圣”杜甫鼎足而三,屹立在盛唐群星闪耀的星空之中。王维不仅是名留青史的诗人,还是一位被后世敬仰的画家,到明代更是被奉为“南宗之祖”。赋诗、作画、参禅,是王维始终一贯的人生旨趣。

本当画师 谬为词客

王维,字摩诘,生于唐武后长安元年(701年),卒于唐肃宗上元二年(761年),祖籍太原祁县(今属山西),经历武后、中宗、睿宗、玄宗、肃宗诸朝,开元九年(721年)进士擢第,先后任右拾遗、监察御史、库部郎中等,官至尚书右丞,故世称王右丞。

王维的人生并非如表面看上去那般顺遂无虞。其父王处廉曾任汾州司马,在王维年少时就已去世,王维的妻子后来也因难产早逝。母亲出身名门望族博陵崔氏,一生持戒安禅,褐衣蔬食。自幼耳濡目染,王维也十分亲近佛禅。王维少年时,诗作便已广为流传,受到豪门贵胄的欢迎,然甫一入仕,便受黄狮子案牵累被贬,即使遇到贤相张九龄的提携,其仕途起伏亦大。安史之乱时,王维又被迫出任伪职,叛乱平定后在弟弟王缙的帮助下宦途平稳,但终其一生,“失节”的阴云难以消散。

对于画家身份,王维是有着较高的自我认可度的,曾作诗云:“宿世谬词客,前身应画师。不能舍余习,偶被世人知。”但在唐代,王维的画名远不如他的诗名显扬,仅仅“偶被世人知”。根据朱景玄的《唐朝名画录》记载,他画的山水松石踪似吴道子,被列为“妙上品”,屈居神品之下。

张彦远《历代名画记》着墨多些,称王维“工画山水,体涉今古”,又云曾经见过王维的破墨山水,赞之“笔力雄壮”“笔迹劲爽”。“破墨”是一种中国画技法,是指作画时在前一墨笔未干之时,叠加上另一墨色,使得水墨深浅浓淡不一,富有层次感,所谓“运墨而五色俱”,这一技法后为张璪所继承。

《历代名画记·论山水树石》又曰:“由是山水之变,始于吴,成于二李。树石之状,妙于韦偃,穷于张通……又若王右丞之重深,杨仆射之奇赡,朱审之浓秀,王宰之巧密,刘商之取象,其余作者非一,皆不过之。”在张彦远为代表的唐代评论家眼中,王维仅仅是唐代山水画变革进程中的一员,地位至高的是吴道子和李思训、李昭道父子,他們树立了山水新风的分野,与魏晋南北朝时期山水画“人大于山,水不容泛”的稚朴之状迥然不同。

北宋时期,随着文人阶层的崛兴与文人画理论的建构,王维的画家身份开始被接受和推崇。譬如苏轼就发表过深入人心的“诗画交融”论:“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。”甚至在看过吴道子和王维的作品后,苏轼直言:“摩诘本诗老,佩芷袭芳荪。今观此壁画,亦若其诗清且敦……吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得之于象外,有如仙翮谢笼樊。”苏轼将王维和吴道子鲜明地划分在文人与画工两个阵营,赞美王维画作蕴含的物外之趣。

《宣和画谱》亦谓:“维善画,尤精山水。当时之画家者流,以谓天机所到,而所学者皆不及。后世称重,亦云:‘维所画不下吴道玄也。观其思致高远,初未见于丹青,时时诗篇中已自有画意。”在宋人眼中,王维至少已经成为能和吴道子比肩的画家。

至明代,董其昌、莫是龙等人最终完成了文人画脉的梳理,提出对画史影响深远的“南北宗论”,认为“文人之画,自王右丞始”,王维的画史地位至此被推向顶峰。

蓝田辋川 造微入妙

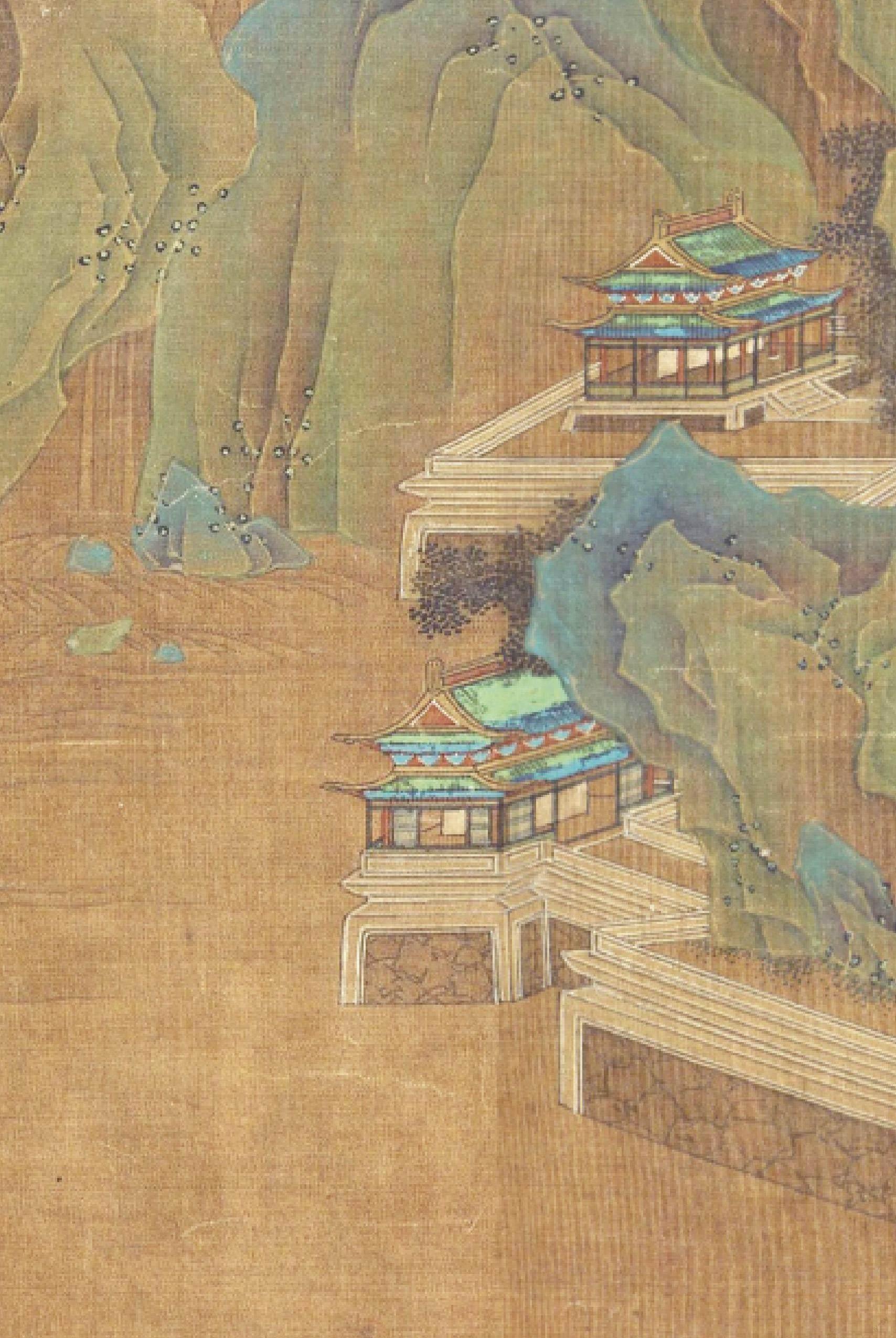

王维见于画史著录的作品以《辋川图》最为著名。晚年时,王维购得宋之问位于蓝田的私人园林,修葺营治后将其命名为“辋川别业”,照拂母亲的同时隐居遁世,绘有《辋川图》,又同裴迪共著《辋川集》,被称为“辋川三绝”。

由《辋川集并序》可知,王维的辋川别业有孟城坳、华子冈、文杏馆、斤竹岭、鹿柴、木兰柴、茱萸沜、宫槐陌、临湖亭、南垞、欹湖、柳浪、栾家濑、金屑泉、白石滩、北垞、竹里馆、辛夷坞、漆园、椒园二十处景致。徜徉在自己亲手构筑的世外桃源中,王维得以暂时从羁縻琐事中解脱出来。

《辋川图》摹本众多,现存约有三十件,其中最有影响力的为明代郭世元临摹的版本,底本是郭忠恕的《临王维辋川图》,郭世元本后被刊为石刻,原石今在陕西蓝田县,拓本收藏在美国芝加哥东方图书馆。

明拓本《辋川图》为一长卷,描绘了辋川二十景,上方有标示场景的文字,除以“辋口庄”代替“辛夷坞”外,其他十九景皆符合《辋川集》所述。刻本线条流畅,画艺精湛,根据这样一幅完整的长卷,不难想象辋川的真实风光。譬如“辋口庄”,描绘的便是王维的居所:一组错落有致的楼阁台榭坐落于群山环抱之中,屋前树木葱茏,溪水潺潺,舟楫来往,画面闲适灵动,故事性十足。又如“文杏馆”一景,三座小屋被一圈木篱笆环绕着,屋后以山为屏,屋前花树摇曳,想来这里应是王维用来读书、参禅或抚琴的静谧空间。再如“孟城坳”,在一圈低矮的断垣之内,有寥寥落落三棵伶仃古树,如此衰败之景,无怪乎引发王维的无限感慨:“来者复为谁?空悲昔人有。”

王维的辋川不仅是自己半仕半隐的乐园,亦是令后世文人魂牵梦萦的所在。据传,北宋秦观担任汝南学官时,因染疾在家休息,他的好友高符仲携《辋川图》探望,告诉他观赏此图即可痊愈。秦观卧于枕上观赏,恍然间似与王维一起步入辋川,游于诸景间,数日后顽疾竟不药而愈了。

清初“四王”之一的王鉴曾作《梦境图》一幅,自题曰:“今六月避暑半塘,无聊昼寝。忽梦入山水间,中有书屋一区,背山面湖,回廊曲室,琴几萧洒,花竹扶疏,宛似辋川,轩外卷帘,清波浩渺,中流一叟,乘棹垂纶,旷然自得。”在梦中,在笔下,王鉴身临辋川,与王维进行了一场跨越时空的对话。

潇洒清韵 雪中芭蕉

王维另一类为人称道的作品是雪景图,《宣和画谱》著录有《雪山图》《雪渡图》《雪江胜赏图》《雪川羁旅图》等十种。正如明代书法家吴宽所评价:“世传右丞雪景最工。”

董其昌早年在项元汴家见过王维的《雪江图》,仅有轮廓,全不见皴擦之笔。后听闻冯梦祯收藏了王维《江山雪霁图》,急忙请友人前去借来赏观,观画之前郑重地“三薰三沐”,不由抒发得睹王维真迹的喜不自禁:“余未尝得睹其迹,但以想心取之,果得与真肖合,岂前身曾入右丞之室,而亲览其盘礴之致,故结习不昧乃尔邪?”一年之后冯梦祯索要画作,他不舍归还,又在《画禅室随笔》中怊怅若失地记录归还心情:“一似渔郎出桃花源,再往迷误,怅惘久之,不知何时重得路也。”从中足见其对王维雪图的心醉神迷。

此外,王维的《袁安卧雪图》在画史上也是一幅焦點作品,图中所绘“雪中芭蕉”被历代文人反复争论。《袁安卧雪图》曾由沈括收藏,他在《梦溪笔谈》中写道:“书画之妙,当以神会,难可以形器求也……如彦远画评,言王维画物,多不问四时,如画花,往往以桃、杏、芙蓉、莲花同画一景,予家所藏摩诘画《袁安卧雪图》,有雪中芭蕉,此乃得心应手,意到便成,故其理入神,迥得天意,此难可与俗人论也。”

在一些批评者的眼中,芭蕉是夏日风物,霜雪绿蕉乃是作者不辨寒暑的失误,而在沈括等人的眼中,雪蕉正体现了王维不拘于形似、萧散自在的文人特性,非具慧眼不可识。

在现存归于王维名下的雪景图中,最有代表性的是《雪溪图》。《雪溪图》原为清宫旧藏,民国时期不知所踪,目前我们只能见到不甚清晰的复制品照片。此画右上角有宋徽宗题签“王维雪溪图”,描绘的是江畔雪景。画面近景为左下方的一座木桥,木桥通向三间简陋的茅屋,屋顶上积满了厚厚的冰雪,几株枯树枝桠嵯峨,亦覆着一层薄雪。屋中几人似正倚栏赏雪,雪地里一人匆匆赶路。中景是一片宽阔的水域,一叶轻舟泛过,漾开些许涟漪。远处的对岸上,同样矗立着屋舍与枯木,给画面增添了几分空间感,显得极为阒寂寥廓。

《雪溪图》为观者构画出一方明净素洁的琉璃世界,正如王维诗中“清冬见远山,积雪凝苍翠”的尘外之境,颇具禅意。虽不能得见王维雪景真迹,观此图约可领略其中三昧。

唐时,王维并非山水画坛正宗,占据主流的是“大小李将军”和吴道子,他们代表着盛唐的精工富丽与豪放雄健。宋代以后,随着文人阶层的兴起,王维作为文人理想人格的范本,在苏轼、董其昌等人的推重下,其画史地位逐步跃升,被奉为南宗山水画始祖,享有极高的声望。而我们对于王维的认知和接受也始终是在前人建构的美学脉络里进行的,正如看待其他那些遥亘千里的绘画大师一样,饱含着对其无尽的追慕与悬想。

羊砚云,供职于无锡市东林书院和名人故居管理中心。