解释“门槛”:类文本理论的发展与应用

蔡沛珊

(四川大学 外国语学院,四川 成都 610207)

一、引言

类文本①(paratext)这一概念首次出现在热奈特1982年出版的《复写文本》(Palimpsestes)一书中,作为“跨文本性”的一种类型被提出。1987年,热奈特又以《门槛》(Seuils)为题出版了专门关于类文本的研究专著,其英文版(Paratexts: Thresholds of Interpretation)也于1997年出版。随后许多欧美学者也加入了类文本理论的研究中,如玛丽·麦克莱恩(Marie Maclean 1991)、斯坦尼泽克(Stanitzek 2005)、伯克·多罗西和伯特·克里斯特(Birke Dorothee and Birte Christ 2013)、瓦莱丽·佩拉特(Valerie Pellatt 2013)等。近来年国内也不乏一些学者致力于引介和探讨热奈特的类文本理论,如许德金、郭建飞等人。值得一提的是,赵毅衡所提出的“伴随文本”概念,也与热奈特的类文本有许多相似之处。因此,本文关于类文本的讨论将主要基于热奈特的理论及其追随者的补充与发展,并辅之以赵毅衡的观点,首先聚焦类文本概念的定义和分类,其次探讨类文本的功能性,最后将目光投向理论的应用,梳理总结国内外有关类文本的文学批评及其他批评的主要贡献和不足之处。

二、类文本的定义与分类

类文本,使文本能成为一本书,并使之能向读者,更普遍地说,像公众展示自己[1],其主要包括“出版商的信息、署名、书名、献辞、前言、后记、插图、目录页、版权页、封面及其介绍、附录、注释、索引、访谈、作品评介等等”[2]。热奈特将类文本分为两大类,一是内类文本(peritext),指“在文本附近且在同一卷内,如标题或前言,和有时插入到文本的空白处的,如章节的标题或某些注释等”[3];二是外类文本(epitext),“虽仍居于文本附近的位置,但保持着更尊敬的(或更谨慎的)距离,是一切存在于书之外的信息:比如媒体(访谈、对话),或私人的通信(书信、私人期刊等)”[4]。基于两种类文本与文本的距离差异,热奈特指出,内类文本相较而言更官方(official),而外类文本因为与文本本身存在时空上的距离,因而不具备较强的权威性,甚至是多管闲事的(officious)。

热奈特在其《门槛》一书中对于类文本的界定主要基于两个关键词,一是现时性(present),二是“门槛”(threshold)。关于类文本的现时性,热奈特这样解释道,“出于现时化的意义,能使之存在于世,并得以接受和欣赏,至少就目前而言,将以一本书的形式而存在着。”[5]这一解释说明类文本从内容上来讲,指代那些有助于文本阅读的成分;而从形式上来说,这些成分将同文本组合在一起,并形成一个有机整体,以“书”的形式来呈现。这一由类文本和文本本身组成的整体,最终使得既定文本成为可流通、可延续,且正在进行着的文本。而“门槛”这一比喻则指出了类文本的中介本质,即它作为现实世界和文本世界的衔接点,“为任何人提供进入(文本)或返回(现实)的可能性。”[6]关于“门槛”,玛丽·麦克莱恩[7]在热奈特的基础上进行了补充,她认为类文本“伴随并环绕在文本周围,是文本的那些边边角角(fringes)”。这一说法探讨了类文本作为“门槛”的形式,即其如何为读者提供进入文本世界的通道的问题。类文本就在文本的周围,它不仅是一扇“门”,更是一个多维度的、无所不在的“框”(frame):“这个框架是一种手段,它将目光拉到画面中来,将读者引入文本之中,是通向唯我世界的钥匙;当然它也可能会故意引开读者的视线,鼓励读者将注意力集中于语境而不仅仅是文本之上。”[8]麦克莱恩关于“框架”的提法,丰富了类文本的含义,特别是着重界定了类文本与文本的关系,即类文本与文本相伴而生,而文本意义的阐释也离不开类文本,由此将二者联系得更加紧密。而斯坦尼泽克在类文本与文本关系的讨论上则更进一步。首先,他强调类文本并非是“文本外”的,“因为根本不存在一个没有类文本的文本。”[9]第二,类文本必定与文本内容有关,且为文本服务。第三,尽管类文本是文本周围那些伴生的成分,往往被忽视,但实则意义重大,因为类文本能“引导读者的注意力,影响文本的阅读方式,其携带着一定的信息量,使文本具有最初的轮廓。”[10]斯坦尼泽克的三个要点肯定了类文本的存在价值,对于文本来说,类文本是必不可少的,其不仅在形式上使文本保持完整性,同时在内容上,类文本所携带的信息也能丰富文本的内涵,甚至能影响对文本的阐释。而针对热奈特在定义中所提到的“以一本书的形式而存在”的说法,斯坦尼泽克指出,类文本的研究不应该局限在以“书”为实体的文学研究上,而应该拓展到文化研究的范畴。因为,“文化本身也是文本,而文学文本所反映的也是文化意义上的某个时刻。”[11]基于以上观点,他将热奈特的类文本理论应用到了其他媒介中,并例举了电影和电视剧中相应的内外类文本类型。

图1 类文本(叙事)交流情景

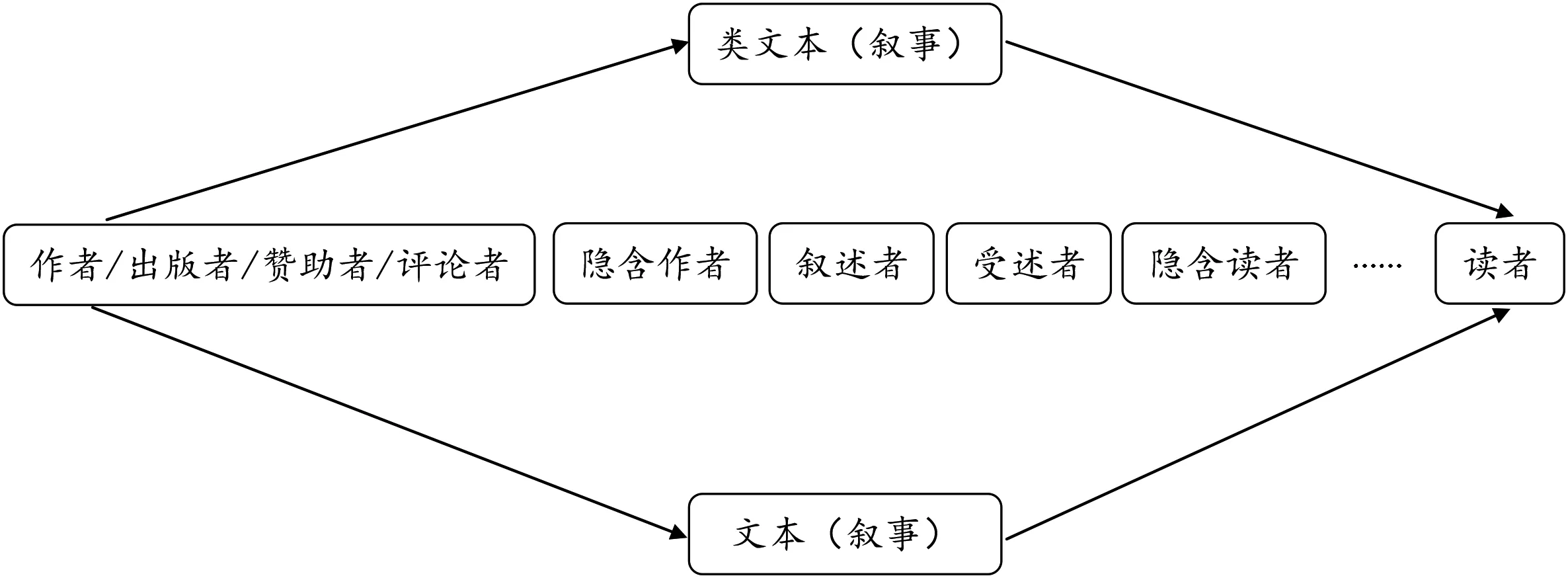

国内对类文本进行系统性研究的代表人物主要有许德金、陶晶和郭建飞等人。许德金对类文本的内涵进行了重新界定,认为应该以文本成书作为判定标准,因为“如果它们不在成书之内或没有与文本一起放在一个相对固定的空间之内,我们则认为它们不构成类文本要素,而是构成热奈特先前所提到的跨文本体系内的文本间性。”[12]由此而来,热奈特的外类文本,如与文本相关的访谈和书信等,因为与文本距离较远,则没有纳入该体系之内。这一分类的好处在于,当运用类文本理论分析具体文本时能更集中,且更具有可操作性。只需将正文部分划分出来,则书中其余部分均为类文本。许德金进一步指出,和正文具有叙事功能一样,类文本同样具有叙事性。因此,他建构了一个四维度叙事交流情景(图1),类文本作为与文本平行的叙事线,链接了作者(出版者,评论者)与读者,因而“对于读者而言,类文本叙事无疑提供了一个能够了解作者、出版者及文本叙事意图的另一扇窗口。”[13]陶晶(2019)[14]基于许德金的交流情景框架,进一步将其解释为“类文本-文本共生叙事”现象,并依照叙事学的理论,补足了在作者(出版者,评论者)和读者两端的成分(图2)。这一共生叙事现象,肯定了除作者以外的出版商和评论者等作为信息发出者(addresser)这一方的角色,说明了文本意义的阐释不仅有赖于作者和读者的共同努力,也离不开为文本以作品形式呈现出来的那些“幕后”工作者。而分析文本意义的过程,就延伸为理解文本叙事与类文本叙事的过程,包括探讨文本与类文本的关系、作者与出版者的关系、出版者与隐含作者(implied author)、隐含读者(implied reader)的关系,以及出版者、评论者与读者的关系等等。与许德金和陶晶把类文本和文本相区分开的观点不同,郭建飞(2020)将目光投向那些类文本与文本关系模糊的情形中,指出某些文本可能既是正文,同时又具有类文本的特征。例如,纳博科夫的小说《微暗的火》中除了那首名为《微暗的火》的长诗,其余部分由前言、注释和索引组成。这些成分既包括在正文之中,同时也具有类文本的特征,因为具有了类文本的二象性(dualistic nature)。郭建飞指出,这种具有类文本二象性的典型代表,是存在于文本之内的原注,它们“既可以是意义的起点(文本),也可以是阐述的门槛(类文本)。”[15]除了在热奈特理论思路上发展和延伸的文章,笔者注意到,赵毅衡在其符号学理论框架内所提出的“伴随文本”概念与类文本有诸多相似之处。其伴随文本主要有六种类型,即副文本(框架因素)、型文本(类型因素)、前文本(引用因素)、元文本(评论因素)、超文本(链接因素)和次文本(续写因素)。其中,这里的副文本,指的就是热奈特所言的“使书以书的形式而存在”的那些要素,即与文本联系最为紧密的内类文本,也即是许德金所强调的类文本,如标题、前言、插图、注释等等。而由元文本,超文本和次文本所组成的解释伴随文本,赵毅衡将其理解为“在文本被解释时起作用”[16],在热奈特的理论中则被归为外类文本,与文本具有时间和空间上的距离。应该说,热奈特的类文本概念所涉及的只是赵毅衡所提出的伴随文本中的一些组成部分,但二者在本质上具有一致性,即都处于文本周围,与文本相伴而生,且服务于意义的阐释。值得一提的是,赵毅衡将伴随文本定义为“作为文化产物的符号文本本身所‘携带’的影响解释的因素”[17],这一界定将包括类文本在内的这些要素所服务的对象类型从文学领域拓展至文化领域。而从类文本角度来看,即意味着任何有关文化的文本都存在类文本的现象。这种将类文本置于文化语境中的做法,与欧美学者如斯坦尼泽克等人,将类文本理论应用于电影电视等其他媒介的新趋势不谋而合,弥补了国内学者将类文本局限于文学文本来研究的不足。

总而言之,类文本由热奈特提出,并得到了国内外学者的补充与发展,尽管在意义的界定上各有侧重,但都保持了相对的一致性:首先,类文本确保了文本现存于世,使读者得以阅读;第二,类文本服务于意义的阐释,连接了现实世界与文本世界;第三,文本离不开类文本,二者相伴而生。类文本概念的提出拓展了叙事学的研究范围,注意到了文本语境中那些未以正文而存在的因素,而这些因素的最大价值,按热奈特的话来讲,就在于其功能性。

图2 类文本-文本共生叙事交流情景

三、类文本的功能性

在《门槛》中,热奈特着重阐述了类文本的功能问题,因为“类文本最本质的特性在于功能性(functionality)。”[18]全文十四个章节分别介绍了如出版商的内类文本、作者姓名、标题、致谢、题铭、注释等内容,而每个部分都专门花了一定篇幅来介绍其功能所在。在结语部分,热奈特总结道,“类文本并不为了‘形式上的好看’,而是为了确保文本与作者意图保持一致。”[19]因为对于文本而言,其自身并不能自我阐释,且文本一旦成型,便很难轻易再改动,因此,如何传达并保持“作者意图的正确含义(其次,出版商的意图)就是类文本的职责所在。”[20]之所以强调有关作者或出版商的意图,是因为一个文本首先是与作者紧密相连,其次文本的面世又与出版商直接相关,因此,类文本应当首先服务于作者,其次是出版商。由此可以推断,那些由作者本人撰写或出版商所指定的第三者代为书写的类文本基本上能起到这一功能。以前言为例,热奈特按照撰写者身份将前言类文本分为了三类,即作者式前言(authorial)、代书式前言(allographic)和人物式(actorial)前言。在探讨前言功能问题时,热奈特指出那些由真实作者和可靠的第三者代写的前言能“使文本被阅读,并得到恰当的阅读。”[21]在“使文本被阅读”的问题上,这些前言类文本致力于向读者推荐这一文本,比如从文本的重要性、创新性、统一性等方面入手来对文本进行介绍。而在使文本“得到恰当的阅读”这一问题上,这些前言类文本又通过对文本产生的背景、题材选取、对标题的解读、甚至是文本的阅读方式的介绍起到揭示作者或出版商意图的作用。简言之,这一功能性表现在对文本的正面评价,甚至是毫无保留的夸赞和对文本隐含讯息的展露之中。

然而热奈特也指出,并非所有类文本都具有功能性,或者说,都是能展现作者(或出版商)意图的。“类文本有时也会将其功能性抛在身后,将自己变身为一种障碍,开始一场属于自己的游戏”[22],从而影响文本意义的揭示。以前言类文本为例,这种不再为作者(或出版商)服务的类型主要是指虚构的前言,即由虚构作者或虚构代书者,特别是虚构人物撰写的前言类文本。这一类的前言最明显的特征在于会提供额外的、甚至多余的很多细节,比如获取文本的详细经过,撰写者对文本进行的修改和一些道德性判断。通过对这些与作者(或出版商)意图无关的信息的揭露,使文本特定意义的阐释变得困难起来。而恰恰是这种做法暗含了后结构主义所提出的文本意义不确定性,将类文本从作者(或出版商)身上解放出来,使之得以呈现出多元化的意义。热奈特指出,这些类文本是自我指涉的,虽然不具有正确传达作者(或出版商)意图的作用,但却在某种程度上揭示了文学艺术的本质,即其作为“镜子”而存在,只能无限地接近事物的原貌,却无法最终还原文本世界的真相。

热奈特关于类文本功能性问题的讨论,主要还是从信息发出者,如作者、出版商的角度来阐释的,而伯克·多罗西和伯特·克里斯特则将目光放到类文本对信息接收者,特别是对读者的影响之上,并提出了三个功能:解释功能(interpretive function)、商业功能(commercial function)以及导航功能(navigational function)。解释功能是指“类文本为读者提供了理解、阅读、以及阐释文本的具体方式。”[23]例如,前言类文本会提供有关作者简介和创作时代背景的介绍,而注释则对于文本中某些难以理解的术语、地点或典故进行解释,这些内容都有助于读者更好地理解文本,体现了类文本所具有的解释功能。商业功能意味着“类文本会给文本打广告,明码标价,并促进文本的销售。”[24]无论是文学文本,还是其他文化文本,如电影、电视剧等,一旦面世,就会产生商业价值,而让文本有足够吸引力,能使广大读者观众进行消费的任务,自然就落在了类文本上。类文本,特别是热奈特所说的外类文本,那些“多管闲事”的媒体评论等,就是这一功能的典型代表。最后一个功能——导航功能,“引导读者不论是在靠近文本时,还是将自己沉浸在文本之内时,都能以一种相对更有序的方式接受文本。”[25]笔者认为,这里“相对更有序”的方式并非是要左右读者的思维方式,而是通过类文本的导航功能,使读者能更有效地阅读文本。例如,李继宏的中文译本《喧哗与骚动》中对于班吉不同时间的叙述部分使用了不同的颜色进行标注,并另附一份颜色与日期对照的阅读指南。这一类文本帮助读者解决了阅读上的障碍和困难,对于文本意义的阐释起到了积极的作用。除了从作者和读者角度来阐释类文本的功能性,也有学者关注到了类文本作为一种文本本身所具有的叙事功能。许德金按照是否具有叙事意义,将类文本划分为具有叙事功能的类文本和不具有叙事功能的类文本,并进而把具有叙事功能的类文本分为显性类文本叙事和隐性类文本叙事。比如标题、前言、注释以及后记就是显性类文本叙事的代表,而常用的假名或笔名则是隐性类文本叙事。通过对类文本叙事功能进行探索,并将类文本叙事与文本叙事相联系,能更好地理解叙事背后的意义之所在。

四、类文本于文学批评及其他

厘清类文本的含义、分类和功能的目的在于更好地在文学乃至文化领域中运用它。纵观类文本理论提出以来的这短短三四十年,国内外就已经涌现出上千篇将类文本应用到文学批评及其他的研究文章,且数目呈逐年递增趋势。特别是2010年以来的这十年,更是以成倍地速度在增加。这些数据足以体现类文本理论的应用价值和发展前景。这些批评文献主要呈现出以下几个研究趋势:

第一,将类文本理论用于经典文本的阐释。例如,1992年约翰·皮尔(John Pier)[26]将类文本应用到纳博科夫小说《微暗的火》中。围绕类文本的文本化和文本的类文本化,皮尔探讨了小说四个部分之间的联系,从而揭示了故事中复杂的人物关系。而在海伦·史密斯和路易斯·威尔逊(Helen Smith &Louise Wilson 2011)共同编辑的专著《文艺复兴时期的类文本》(Renaissance Paratexts)一书中,他们则整理了文艺复兴时期那些经典文本中的类文本现象,“并揭示了英国文艺复兴时期书籍中有趣的、多样的和自我阐释的类文本的复杂性。”[27]

第二,将类文本理论与文化热点话题相结合。例如,伯尼和纽曼(Bernier &Newman 2005)[28]在《〈女奴的叙事〉:文本,类文本,互文本与超文本》(“The Bondwoman’s Narrative”: Text, Paratext, Intertext and Hypertext)一文中,将类文本应用到当下热点话题——奴隶叙事与女性主义叙事中,并由此展现了小说对美国非裔女性的关注。另一篇探讨文化热点的文章是麦克莱(McCoy 2006)的《种族与(类)文本境况》(Race and the (Para)Textual Condition),在这篇文章中,麦克莱把白人与黑人的关系比作文本与类文本的关系,并通过分析类文本在文本意义阐释中的重要作用,表明类文本并非居于从属地位;而相应的,黑人也应该跳出社会关系中的“他者”身份。他以类文本与文本的关系反观文化领域的种族问题,认为这一种族关系的本质就是“白人的统治与黑人对其统治的反抗。”[29]

第三,除了与文化热点相结合,类文本理论还被运用到了很多新兴的文学类型中。比如莱文沃思(Leavenworth 2015)把目光投向同人小说(Fan Fiction),并以《同人小说的类文本》为题,写了一篇应用性文章。在该文章中,莱文沃思指出这些“网络小说,常常以假名/化名的形式来描写故事,且通常以某已存在的小说为创作起点”[30],因此,如何将同人小说与其创作原型区分开来,是研究该类小说的重中之重。莱文沃思认为,通过研究同人小说的类文本,比如归档方式、标签和作者注释等内容,能更好地“帮助读者在网络小说的大环境中识别哪种才是同人小说。”[31]而张慧伦(2019)[32]也注意到了类文本在新兴小说中的作用,她的《试析网络仙侠小说的伴随文本及其互动影响》一文,着重分析了仙侠小说中独具特色的类文本,比如与作者简介类似的“文案”这一内类文本,以及像作品库、排行榜、评论频道等外内文本等等。

第四,将类文本引入翻译文本研究也是新趋势之一。热奈特在其《门槛》一书的结尾部分专门提到,除了文学批评以外,翻译也是类文本理论适用的领域之一。这一趋势的典型代表即为瓦莱丽·佩拉特(Valerie Pellatt 2013)所出专著《翻译中的文本、外文本、元文本和类文本》(Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation)。她指出,“同翻译的其他方面一样,其类文本也是译者、编者和出版者共同决定的复杂文本”[33],而这部专著所要解决的就是去探讨这些角色如何影响了翻译类文本的产生。而威廉·亚清(William Yarchin 2020)[34]则以《圣经》的译本为研究对象,在其《翻译后的〈圣经〉是什么?有关类文本的回应》(What is the Translated Hebrew Bible? A Paratextual Reflection)一文中,探索了翻译类文本的功能,即还原原文意图是否是圣经翻译中所追求的终极意义这一问题。国内有关翻译类文本的研究也日渐丰富。例如耿强[35]在2010年专门对翻译中的类文本进行了细致的研究,而王洒(2018)[36]则以许渊冲英译唐诗为例,研究了类文本在译本的解释和传播中所起到的作用。

第五,类文本还被广泛应用到各类文化研究之中,从文学文本拓展至戏剧表演、广告、电影、新闻等各式各样的文本之中。瓦兹克斯(Váázquez 2011)[37]是将类文本理论运用到戏剧表演的代表之一,他以18世纪葡萄牙的剧院表演为案例,研究了戏剧演出中的类文本成分。卡尔扎蒂(Calzati 2016)[38]则在其文章《旅行博客的类文本,旅行小册的超文本以及媒介的使用范式》(Paratexts in Travel Blogs, Travel Books’ Hypertextuality, and Medial Format Usage)中研究了旅游行业中有关类文本的使用。这种广告类文本的研究也见于饶广祥(2020)[39]的《论广告的伴随文本》一文中,他总结了包括类文本在内的多种伴随文本在广告推广中所起到的作用。而有关电影的类文本研究则更为丰富,从国外的斯坦尼泽克(2015)[40]到国内的薛晨(2016)[41]等,都对电影中内外类文本,如字幕、弹幕等的形式与功能进行了研究。值得一提的是,在《影视作品及数字媒体:文本—类文本共生叙事研究》中,郭建飞(2020)[42]将文本—类文本共生叙事理论应用到了影视文艺作品中,是类文本理论在应用方面的又一新发展。新闻类文本的研究可见于郑凌茜(2017)[43]的论文,她的贡献在于介绍了如媒介机构、内容板块/栏目和版面位置等内类文本。

通过对类文本理论的应用型文献的整理与综述,可以得出以上五大趋势。但尽管有关类文本的讨论已经日趋丰富,也应该看到其所存在的不足。首先,研究多集中于探讨各式文本中类文本的类型特征,而对类文本的功能性问题关注的文章较少;其次,大多数研究仅仅着眼于类文本本身,缺乏类文本与文本互动的讨论;最后,对于国内的类文本研究而言,还存在概念翻译不统一的问题,而这直接导致其研究领域的局限性,如以“类文本”为关键词的文章多集中在外国文学的研究上,以“副文本”为关键词的则主要探讨翻译文本与中国文学文本,而有关除文学文本以外的其他文化文本中的类文本现象则仅能找到郭建飞的一篇文章,除此之外,只能通过搜索以赵毅衡“伴随文本”这一提法为主要关键词才得以发现。以上这些问题,均需在日后的研究中得到重视,特别是国内研究者应该打破翻译所带来的困扰,从而丰富类文本在文学文本乃至文化文本中的应用。

五、结语

通过对热奈特类文本理论发展与应用的整理,可以发现这一概念已经得到了广泛关注,并被大量运用于各类文本研究之中。这一理论的主要贡献在于使叙事学冲破了以往局限于文本之内研究意义阐释的做法,将曾经不被重视的其他文本要素也纳入其中进行讨论。同时,类文本使得意义的互动过程从以前的作者、文本与读者三要素变成了更复杂也更丰富的作者、文本、类文本与读者的四要素。此外,类文本还将出版商也纳入了信息发出者的角色,关注到了文本的出版与面世对于文本本身的影响。作为一个较为新兴的概念,类文本研究还有很多发展空间,在概念的界定、类文本的适用范围以及实际应用上都还存在一定争议和不足,这也是该理论今后的发展方向之所在。

注释:

①关于热奈特的“paratext”这一概念,国内主要有副文本、准文本、伴生文本和类文本几种说法。本文采用了许德金的类文本这一翻译,主要基于以下几个考虑。第一,准文本和伴生文本的说法所见文献不多,近几年几乎不再使用。第二,副文本之“副”与正文本相别,从概念上似乎判定了这一概念的从属地位,有些许不妥。第三,关于副文本的文献多为翻译文本和文学文本的应用研究,实为对概念简单翻译后直接应用的“拿来主义”,对于理论的介绍和研究比较缺乏,而类文本说法由许德金提出,后由郭建飞、陶晶等人发展和完善,既有理论介绍,也不乏相关批评文献,故取之。