“生物化学”课程思政教学探索与实践

张连凤,王 云,庞秀艳

(1.淮南师范学院 化学与材料工程学院,安徽 淮南 232038;2.淮南师范学院 生物工程学院,安徽 淮南 232038;3.淮南师范学院 马克思主义学院,安徽 淮南 232038)

2016年12月7日至8日,全国高校思想政治工作会议召开,习近平总书记出席会议并发表重要讲话。习近平总书记强调,“要坚持把立德树人作为中心环节,把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人”[1]。高等教育要坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,把立德树人作为根本任务,全面贯彻党的教育方针,遵循人才成长规律和教学规律,把知识传授、素质提升、能力培养和价值塑造融为一体。专业课程是课程思政建设的重要载体,专业教师要结合具体课程特点、思维方式和价值理念,厘清专业课教学内容,深入挖掘课程思政元素,有机融入课程教学,以达到课程育人目的[2]。高校的专业课程要充分发挥课堂主体作用,融入思政教育灵魂,实现知识传授与价值引领相得益彰[2]。

“生物化学”是生物科学、食品、医学、农学等各类专业的核心基础课程,也是化学工程类专业的必修课程。该课程主要介绍4种生物大分子的结构和功能、新陈代谢以及遗传信息的传递。本文旨在探索关于“生物化学”课程思政元素与教学方法的思考与实践,为推动“生物化学”及其相关专业课程的建设与改革提供参考。

一、课程思政融入“生物化学”教学的意义和模式

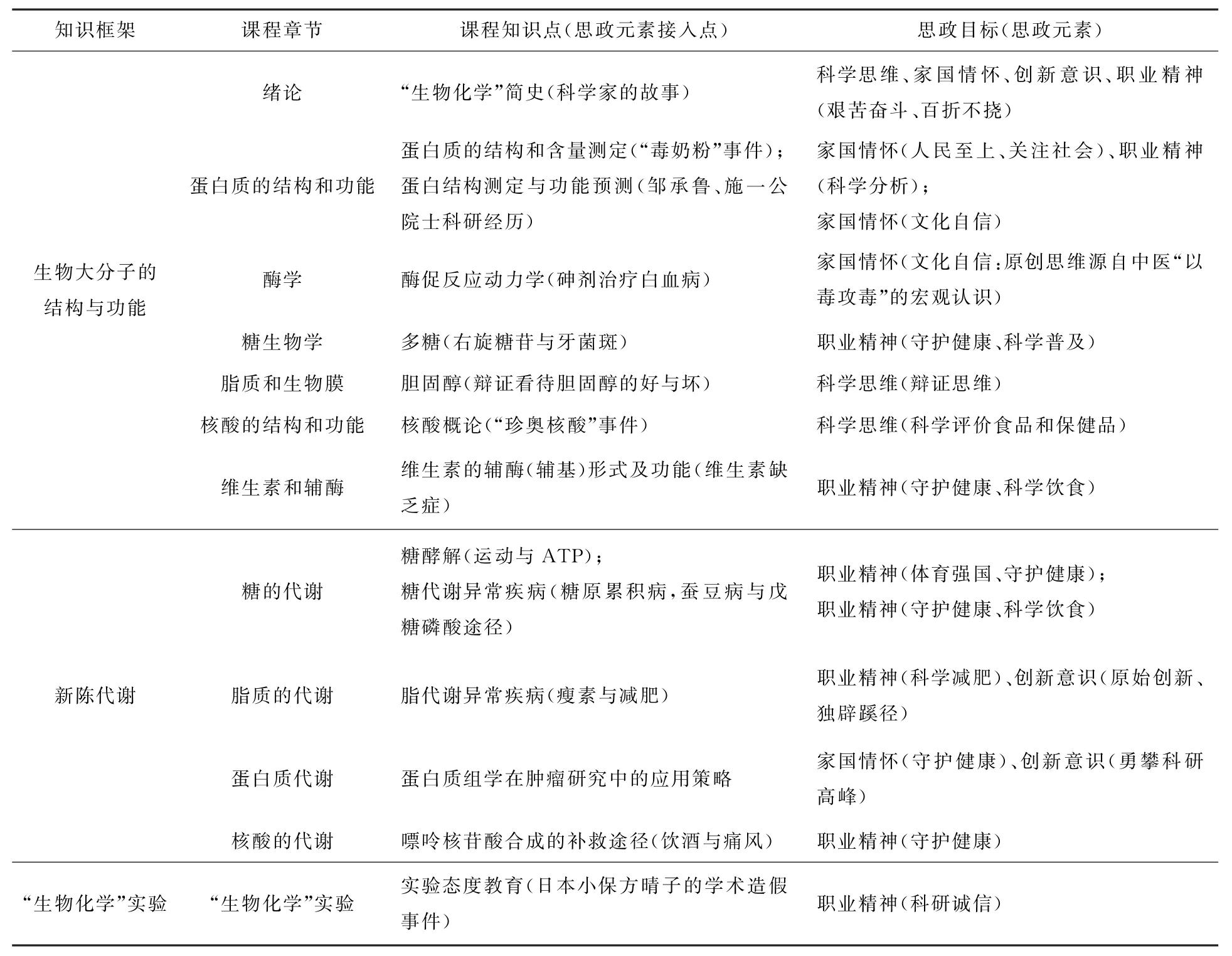

“生物化学”课程内容繁多、较为复杂抽象,知识的系统性和逻辑性较强,学科发展迅速,研究的新方法不断出现。“生物化学”课程是A 省H 学院生物相关专业的一门专业核心课程,一般开设于大学二年级。学生经过大一阶段的“马克思主义基本原理”以及“思想道德与法治”等思政课程的学习,此时以“生物化学”为代表的专业核心课程相继开设,“生物化学”课程与人们的生命健康、生产生活息息相关,又蕴含着诸如家国情怀、艰苦奋斗、科学思维、勇于创新、实事求是、诚实守信等丰富的思政元素,具体如表1所示。在此时开展课程思政,加强学生科学人文精神的培养,促进学生建立正确的世界观、人生观、价值观和生命观,对实现立德树人根本目标具有现实意义。

表1 “生物化学”课程思政元素举例

A 省H 学院“生物化学”课程依据培养方案和教学大纲,定位的教学内容除包含经典知识体系外,还增加学科前沿、创新思维和分析解决问题能力等提升部分,在教学过程中需要贯穿“三全育人”的实践,将“生物化学”课程中课程思政的目标归纳为爱国情怀教育、科学思维建立、创新意识培养、职业精神塑造4个层面[3]。每个方面涵盖若干思政元素,构建系统的课程思政体系。

课程思政的实施首先要设定课程思政目标,之后搜集和整理时政要闻、历史文化故事、学科前沿进展等相关思政案例和元素,通过筛选纳入教案进行实施和教学评价,通过评价反馈、教学反思再优化思政元素和教学设计,形成闭环。最终,依据素材和呈现形式修改完善教学方案,完善操作过程[3]。课程思政教学设计模式如图1所示。

图1 课程思政教学设计模式

二、将思政元素融入“生物化学”理论课堂教学的方法和素材

(一)注重学科发展史的介绍,培养学生的唯物史观、家国情怀和学科认同感

“生物化学”课程内容多,难度大。A 省H 学院选用高教出版社《生物化学》第4版(朱圣庚版)教材,分为上、下两册,共有3篇共36章内容。根据学校不同专业的特点,选择第一篇和第二篇进行讲解,而第三篇纳入分子生物学课程讲解。对于许多学生来说,教材内容的厚重易使其产生畏难胆怯情绪。任课教师首先要培养学生对于该课程的信心,为学生逐步讲解课程的学习方法,循序渐进理顺课程内容逻辑关系,消除负面情绪造成的心理压力;其次,在绪论中为学生介绍课程相关的诺贝尔生理医学奖以及化学奖的获奖成果,阐明科学、技术和工程的关系,培养学生的唯物史观和学科认同感;此外,隆重介绍一批中国生物学家,如王应睐、邹承鲁、吴宪、屠呦呦、施一公、韩家淮等所作的突出贡献。中华民族伟大复兴历史进程已不可逆转,中国科学家在生物化学领域的影响力与日俱增。通过讲好中国故事,促进学生在讲故事和分享故事中成长与发展,增强他们的文化自信和爱国情怀。如表1所示,在蛋白结构测定与功能预测研究领域,邹承鲁、施一公院士等科学家的贡献彰显了家国情怀和职业精神。

(二)注重科学家的科研经历介绍,培养学生的科学思维和职业道德

为使学生熟悉学科的经典故事和前沿动态,培养科学思维和创新意识,本研究定期筛选“生物化学”相关的最新研究进展(通过Nature、Science、Cell、PNAS等专业顶级期刊,以及“生命科学前沿”“生物谷”“生物探索”等微信公众号及近年诺贝尔奖相关信息)作为教学内容的补充资料。由于大学二年级学生文献查阅理解能力及课时限制,补充内容以课前推送自学为主,辅以适当的课堂探讨。如对DNA 双螺旋结构的发现历程,会课前推送学生资料。学生们可以看到沃森(James Dewey Watson)和克里克(Francis Harry Compton Crick)的共同合作,通过维尔金斯(Maurice Hugh Frederick Wilkins)看到富兰克林(Rosalind Franklin)在1951 年11 月拍摄的DNA 晶体X 射线衍射“照片51 号”,呈现DNA的双螺旋结构。学生们通过这一生物学史上的经典故事可以领会到在科研道路上要兼容并包、博采众长、独辟蹊径,善于站在巨人的肩膀上获取重大突破。再如我国著名生物学家施一公教授团队在钾离子通道蛋白和酵母剪接体等一系列蛋白质三维结构及功能方面的原始创新,领跑国际蛋白质结构生物学领域。

在职业操守方面,通过正反对比,以王应睐组织我国科学家率先合成结晶牛胰岛素为例,展现我国老一辈科学家的艰苦奋斗和实事求是精神;以“Ng Ago-gDNA 相关文章撤稿事件”“贺建奎与基因编辑婴儿事件”为例,展示学术不端的危害,强调科学研究中求真务实的基本准则。通过强调原始创新和科学伦理的重要性,让学生领会到只有真正掌握核心技术,才能获得发展的竞争主导权,勉励青年学子立志为国为民作出应有的贡献。

(三)注重案例教学,激发学生学习主动性和社会责任感

在课程思政教学方法上,宜采用课前、课中、课后相贯穿,线上教学与线下教学相混合,专业知识与思政元素相融合的多元混合式教学模式[4]。“生物化学”教学内容中,每章都有思政元素可以挖掘。如核酸化学的内容与课程思政元素的融汇点较多,经过挖掘整合,可以产生良好的教学效果。以通过新型冠状病毒肺炎核酸检测与疫苗研发为例,导入mRNA 结构与功能介绍则顺理成章。引入法医DNA 检验技术案例,提出“DNA检测的基本原理是什么”“如何利用犯罪嫌疑人的生物检材进行DNA 检测”“为何可以用法医DNA 检测技术为案件侦破提供最客观、最直接、最有说服力的证据”等问题,深入浅出地启发学生,激发学生的学习主动性,形成良好的师生互动,将思政元素以“润物无声”的方式融入专业课程教学。

(四)注重“参与式”教学设计,激活课堂氛围和提升教学效果

通过探索和实践,教与学采用参与式教学法是践行“学生中心”理念的重要途径,如师生共同参与角色扮演、小组合作、卡片联想记忆,能产生良好的教学效果,并增进师生感情。

以糖酵解途径为例,该章节内容对于“生物化学”课程新陈代谢篇章的学习具有至关重要的作用。通过讲解葡萄糖酵解的研究史、生理意义、酶促反应顺序、终产物代谢去向,启发学生发现问题、解决问题的思维,塑造学生的科学探究精神。糖酵解发现史的4个主要阶段可采用“参与式”教学法。事先将表演者分成5组,各组展示糖酵解途径被发现的一个历史阶段。第1 小组表演:1860年,法国生物学家Louis Pasteur发现,发酵不能在微生物已死亡的环境中发生,他提出活细胞具有特殊活力的“活力论”。第2 小组表演:1897年,德国科学家Buchner兄弟发现“无细胞的发酵”,进而直接否定“活力论”。他们提出,细胞中的每一种化学反应都由特定的酶催化,所有的生命过程都可以解释为酶催化的结果。第3小组表演:1905 年,Arthur Harden 和 William Yang制备了酵母汁,并分离到己糖的磷酸化产物。第4小组演示:1929年,Otto Fritz Meyerhof发现新鲜肌肉组织抽取物可将葡萄糖转化为乳酸,并分离到酵母汁中的激活因子(己糖激酶)。Gustav Embden 揭示发酵的主产物是磷酸二羟丙酮,并提出几乎完整的糖酵解反应顺序。第5小组展示:1935 年,糖酵解研究的总结者Archibald Vivian Hill将前人发现的生化反应方程进行组合,科学确定了各步酶促反应的过程,描绘了葡萄糖代谢为乳酸或酒精所经历的无氧代谢途径,至此糖酵解的全貌得以被学术界认可。通过学生亲自演绎以激活课堂,这充分体现“以学生为中心”的现代教育理念。

(五)注重“互联网+”手段,拓展课程思政的深度和广度

当前,互联网已成为大学生获取知识、沟通交流的重要平台,高校充分利用线上资源开展教学已经成为当代教育的必然趋势[5]。线上“生物化学”课程的思政教育,也要注重结合新媒体形式融入思政元素,有效引导学生的学习。本研究利用课程的学习通平台在“资料”栏中发布蕴含思政元素的科学故事。如“Krebs的完美报复”一文,讲述诺贝尔生理与医学奖得主Hans Adolf Krebs在向Nature期刊投稿关于“柠檬酸循环”的研究论文时遭到拒稿的经历,让学生了解到科研道路崎岖坎坷的一面,需要有勇往无前、舍我其谁的拼搏精神。在“PPP 与蚕豆病”一文中阐明蚕豆病的分子病理机制,又渗透着健康生活、生命至上的理念。专业教师需要合理利用线上教学资源和手段,开发教学途径,融入科学探索精神、工匠精神、身心健康等思政元素,持续拓展课程思政的深度和广度。

三、实施效果评价

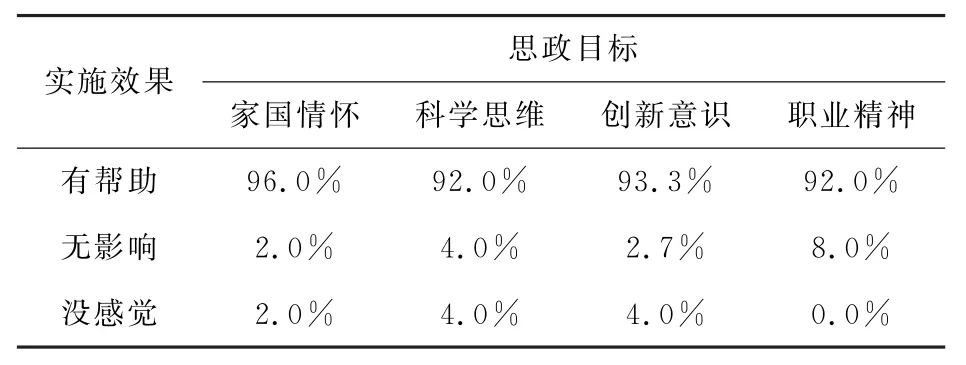

课程思政教学效果具有隐形化、内化性和难以量化等特征[6]。为了解“生物化学”课程思政教学效果,学期末课程反馈评价中增设思政方面的问卷,部分调查结果整理情况如图2 数据所示(2021—2022学年第1学期,75名学生参与)。由表2可知,在课程中引入思政元素后,学生均有较强的获得感(各思政目标中,选择“有帮助”的学生比例均大于90%)。此外,认为教师在讲授课程思政内容时自然流畅的学生占比100%,认为课程思政内容对自己有所触动的学生占比96.0%,认为喜欢听课程思政内容的学生占比93.3%。本文将继续挖掘“生物化学”课程思政元素,合理规划教学内容与方式,争取将课程思政与专业教学完美结合。

表2 “生物化学”课程思政实施效果评价

四、结 语

本文探讨了“生物化学”课程思政教育的重要意义和天然优势,总结了将思政元素浸入“生物化学”课堂教学的方法和素材,并对实施效果进行了评价与探索,实践表明,该课程的课程思政收效良好,学生接受度高,具有一定参考性和推广价值。作为实施“三全育人”的重要途径,各高校要运用好专业课程教学主阵地,让课程思政教育落地生根。课程思政在“生物化学”教学中的应用,将课程专业知识与立德树人教育相统一,不仅使学生学到理论知识和专业技能,还有利于实现高校专业人才培养目标。各高校需要不断完善创新教学方法,提高教学质量,打造“思政味”更浓的生物化学“金课”。

习近平总书记在党的二十大寄语广大青年,“要坚定不移听党话、跟党走,怀抱梦想又脚踏实地,敢想敢为又善作善成,立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年”[7](P71)。深刻学习领会党的二十大精神,就要充分发挥课程思政应有的育人功能,引领广大青年学子在广阔舞台施展才干,让青春在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放。