明清南京城南区域的空间演化与职能变迁

李 铀

南京作为中国“四大古都”之一,在中国古代城市发展史上具有特殊且重要的意义。明初朱元璋对南京重新规划,在改造南唐旧城的基础之上,造就了一个与此前北方国都迥然不同的都城形态,并且保留至今。因此,明初的南京城市规划、城墙营造和人口构成等问题长期以来颇受学界关注。(1)牟复礼:《元末明初时期南京的变迁》,施坚雅主编:《中华帝国晚期的城市》,北京:中华书局,2000年,第127-133页;徐泓:《明初南京的都市规划与人口变迁》,《食货月刊》1980年第10卷第3期;杨国庆、王志高:《南京城墙志》,南京:凤凰出版社,2008年。就城市内部结构而言(2)侯仁之曾指出,城市空间职能及城市面貌的发展是城市历史地理的核心课题之一。侯仁之:《城市历史地理的研究与城市规划》,《地理学报》1979年第4期。,以往学者多以都城整体为对象,讨论其空间职能和面貌。由于洪武建都规模宏大,以都城整体为对象的考察固然兼顾了政治、经济、军事、人文等各方面要素对城市内部结构的塑造,然而可能忽视了其中以地方行政和经济要素主导的更为具体的空间结构和发展过程。实际上,明清南京的经济和人口重心一直处于南唐旧城的南部,即今日一般所说的“老城南”。那么这个城市重心区域内部在明清时期有怎样的发展和变化?其原因又为何?以往学者对于明清南京城市经济发展、行政管理和社会文化等领域的研究业已颇丰,然而其中所涉及的城市空间及动态的变迁过程并没有清晰地呈现出来。(3)陈忠平:《清代南京城市经济的发展与演变》,《东南文化》1988年第6期;范金民:《明代南京经济探析》,《国计民生——明清社会经济研究》,福州:福建人民出版社,2008年,第432-462页;范金民:《清前期南京经济略论》,《国计民生——明清社会经济研究》,第464-473页;许檀、高福美:《清代前期的龙江、西新关与南京商业》,《历史研究》2009年第2期;罗晓翔:《陪京首善:晚明南京的城市生活与都市性研究》,南京:凤凰出版社,2018年;费丝言:《谈判中的城市空间:城市化与晚明南京》,杭州:浙江大学出版社,2021年。本文试从城市历史地理的视角出发,结合政治、经济、社会文化等多方面因素,梳理明清南京城南区域的空间演化与职能变迁的进程,探讨变化背后各因素所发挥的推动作用,以及明清南京的都市地位和独特性。

晚明南京士人顾起元对南京城市风俗的描述为人熟知:

这段文字实际为明代南京划分出东、中、南、北、西北五个区域,并且对各区域的经济与人文状况做出了生动描述,其中中、南两个区域基本涵盖了城南的主要空间(下页图1)。

图1 晚明南京城南区域 底图来源:据清《陆师学堂新测金陵省城图》编绘的《江宁省城图》,南京市地方志编纂委员会编纂:《南京建置志》,深圳:海天出版社,1994年。深灰部分为顾起元所说五区中的中区,浅灰为南区。

根据顾氏的描述,中区是官署和商业市场所在,商业贸易大都由外地客商带来,并非本地人经营。而南区是明朝勋戚家族的居所,引领奢侈享乐的消费风气,同时毗邻的旧院等教坊妓馆是城市娱乐消费的中心。尽管这段描述十分精要地勾画出南京城南的空间职能与人文气质,但也引出很多问题。首先是中区之内行政空间和商业空间是否有明确的区分?是因何而成?到清代以后又有何发展?其次,城南发达的商业氛围与明初的徭役型手工业的制度设计相矛盾,经济结构转化的同时,空间又是如何发生变化?

一、明代以前城南格局的发展与行政中心的变迁

明清南京城南既是经济、人口重心所在,同时也是地方行政中心,省级和府县官署错落于市廛民居之间,显示出城市空间职能中行政和经济两方面因素间的复杂张力。要解答这一现象形成的原因,还需将视野向前延伸,从更长时段的发展来进行考察。

五代十国时期,杨吴政权改唐昇州为金陵府,把持军政大权的徐温、徐知诰父子前后三次修筑金陵城,前后历经18年(914—932)。(5)第一次修筑在杨吴天祐十一年(914),第二次在天祐十四年至武义二年(917-920),第三次在大和四年(932),又拓城20里。此后南唐时期虽又有两次筑城,但均为局部修整加固,无大改动。杨吴金陵府至南唐时改称江宁府,为行文方便,杨吴和南唐时期的南京统称南唐金陵城。见南京市地方志编纂委员会办公室编:《南京通史·隋唐五代宋元卷》,北京:商务印书馆,2021年,第153-154页。此番筑城所奠定的南京城市形态在之后的400多年里基本保持不变,直至明初建都。由于隋唐时期南京的政治地位大大衰落,先后建立的蒋州和昇州治所只是一般的地方城市,而五代杨吴、南唐均以南京为国都,修筑金陵城主要是出于政治、军事上的需求,同时也使得城市规模更符合其在区域经济网络中的地位。尤其值得注意的是,在作为唐宋之际城市变革重要时期的五代,许多地方城市都作为地方政权都城而扩大规模。这一时期,坊市制在中唐以来逐渐瓦解的过程中几近尾声,以水陆交通要道为骨干发展起来的开放性街巷取代了被坊墙封闭的坊市,开启了“近世都市”的时代。(6)在内藤湖南等人提出的“唐宋变革说”影响下,唐宋城市研究中发现工商业的发展使得中古时期的坊市制城市瓦解,继而形成宋代开放式的街巷制度。其后伊懋可(Mark Elvin)、施坚雅(G. William Skinner)等人提出宋代产生“城市革命”,或称“中世纪城市革命”,尽管学界对以上命题提出不少质疑和反思,但仍普遍认同唐宋城市社会变革的存在。包伟民:《宋代城市研究》,北京:中华书局,2014年,第15-28页。长久以来,北宋东京(今开封)被当作此际城市变革的代表案例,吸引了诸多学者的目光。(7)杨宽:《中国古代都城制度史研究》,上海:上海古籍出版社,1993年,第280-310页;李孝聪:《历史城市地理》,济南:山东教育出版社,2007年,第229-235页;田银生:《走向开放的城市:宋代东京街市研究》,北京:三联书店,2011年。实际上,金陵城的建设早于后周显德二年(955)开始营建的东京外城。张学锋指出,南唐金陵城是五代两宋时期这类“近世都城”的出发点。(8)本文参考张学锋的观点,将3-9世纪的都市视为“中世纪都市”,而五代以降的都市视作“近世都市”。张学锋:《“近世都城”的出发——以南唐金陵城为例》,《南京晓庄学院学报》2015年第5期。

五代建设的金陵城沿用了唐末昇州治所为子城,营建宫室,其位置在城市中心偏北,形成了子城与都城的“回”字形二重城结构。从宫城南门延伸出的御街延至秦淮河最南端,经内桥跨越联通青溪与运渎的城濠,经镇淮桥跨秦淮河至南门,构成城市的中轴。这个布局是在六朝建康城遗存的基础上发展而来的。建康城即有出南侧宣阳门的御道,延伸至秦淮河南端北岸的朱雀门及秦淮河上的朱雀航。虽然建康宫城在隋代被“平荡耕垦”,但南部秦淮河沿岸仍是主要的民居和市场区域。唐末复置昇州城应该是在建康城西南角的基础上改造而成,后为南唐宫城沿用,在建康城南侧西门广阳门旧址上建造宫城南门。相较六朝时期,城市轴线的北端向西移动,而南端不变,因而御道暨城市轴线也发生小幅的偏转。(9)张学锋:《“近世都城”的出发——以南唐金陵城为例》,《南京晓庄学院学报》2015年第5期。不过宫城在北,市肆民居在南部秦淮沿岸的格局得以延续和进一步巩固。这一格局与唐长安城宫城、皇城、朱雀大街作为城市中轴贯通南北的形态亦有契合之处,可见中世纪都城规划对于南唐金陵城的影响。

在宫城以南的御街两侧,诸司衙门罗列左右,是主要的行政中心,其中作为地方行政治所的江宁府署位于内桥东南。从这种布局方式中可以见到唐长安皇城的影响,只是并未营造城墙将诸司衙门囊括在内形成皇城。而宋东京大内南门宣德门外御街两侧同样安置了诸多中央衙署。(10)孟凡人:《北宋东京开封府城的形制布局》,故宫博物院主编:《故宫学刊》总第4辑,北京:紫禁城出版社,2008年,第366页。城市的经济重心则是在城市西南侧的秦淮河西段沿岸,此处是经长江而来的人员和货物的入城水道,故而在饮虹桥北岸附近有鱼市,鱼市以东至御街之间还有银行、鸡行、花行等工商业聚集地。秦淮东段为文教区以及官员宅第,国子监在御街南段东侧。围绕着这三个核心区外围的是各寺观和军营。上元县署在城北近北门处,而江宁县署在城西南隅近凤台处,两个县署位处偏地,靠近城墙,并未安置在城市的核心区域。总体而言,南唐金陵城的官署区、工商市场区和文教区依中、西、东次序排开,规划布局显得清晰而有秩序,虽然规模较统一朝代的国都偏小,但仍显示出礼制性较强的都城规划格局(下页图2:1)。

图2 南唐至清代南京城南官署分布底图来源:据清《陆师学堂新测金陵省城图》编绘的《江宁省城图》,南京地方志编纂委员会编纂:《南京建置志》。

在短暂的五代时期之后,南京再次降格为地方城市,但仍有较高地位,其城墙和内部主要格局得以沿用,与其区域中心城市的地位相匹配。宋平南唐以后,将南唐宫改为昇州治,后又改为江宁府,并置建康军节度。北宋时沿用原南唐旧宫为府治,子城的结构和功能都得以保留。(11)至正《金陵新志》卷一,《宋元珍稀地方志丛刊·乙编(四)》,成都:四川大学出版社,2009年,第12页。南宋建炎三年(1129)改江宁府为建康府,定为行都,绍兴三年(1133),将府治改建为行宫,绍兴八年(1138)改建康为留都。由于南宋朝廷最终定都临安,因而建康行宫历经整个南宋几乎闲置不用,这导致子城失去行政中心的功能,最终在明初完全消失,只有作为南唐宫城护城河的护龙河存续至清代。在南宋初府治迁出子城后,“以转运衙改为府治,在行宫之东南隅、秦淮水之北。凡留守、知府事、制置使、安抚使、宣抚使、兵马都督皆治于此”(12)景定《建康志》卷二十四,《宋元珍稀地方志丛刊·甲编(二)》,成都:四川大学出版社,2007年,第1125页。。可见地方行政官署主要集中在南桥东南一侧,即南唐建康府旧址区域。虽然看似是对南唐的地方行政用地有所沿用,但结合作为行宫的子城空缺出来这一现象,实际上反映出城市的行政中心开始南移。此外,上元、江宁两县官署位移至行宫东西两侧,较南唐时更加靠近城市中心(下页图2:2)。南宋时期,运渎、秦淮西段一带的商贸区进一步发展,官员主持修建的楼、亭等公共设施位列于此,如下水门附近有供人赏景的折柳亭、赏心亭等,在御街南段以西有供人宴乐的层楼和东南佳丽楼,可视为商业市场中出现的消费娱乐空间。

元代集庆路大致继承南宋格局,不过行政中心呈现进一步南移的趋势。元代集庆路的行政中心有两官署,江南诸道行御史台占据了南宋建康府署,而集庆路总管府位置则是几经辗转之后迁至南宋东南佳丽楼旧址(13)至正《金陵新志》卷一,《宋元珍稀地方志丛刊·乙编(四)》,第19页。(图2:3),其实嵌入了城市的商业消费空间,开启了此后明清时期城南空间“京兆赤县”与“百货聚焉”杂处并立的局面。

元末朱元璋占据集庆时,将内桥东南的行台署改建为吴王府,而洪武初迁入新建的紫禁城后,遂改称旧王府。(14)同治《上江两县志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑4》,南京:江苏古籍出版社,1991年,第194页。相传朱元璋原本想把旧王府赐予徐达作为宅第,徐达辞而不受,于是才赐大功坊的宅第。(15)吕燕昭修、姚鼐纂:嘉庆《新修江宁府志》卷九,《中国地方志集成·江苏府县志辑1》,南京:江苏古籍出版社,1991年,第86页。其后旧王府西南一部被赐予太监王瑾,王瑾去世后舍宅为承恩寺。应天府治所位于内桥西南,原系大军库基址,与旧王府隔街相对。中城兵马司位于内桥东北广艺街与卢妃巷之间,即南唐旧宫的东南角。(16)施沛:《南京都察院志》卷二十一,日本国立公文书馆藏明天启刻本,页4上。江宁县署沿用元总管府旧址,前引顾起元文字描述的晚明城南游冶空间中,还以江宁县为其中一地标(图2:4)。可以看到,原本在南宋至元代被空出的子城(南唐宫城)不但没有恢复行政中心的功能,甚至作为地方和区域行政中心的旧建康府署、元行台署的空间也因特殊的政治原因而被废弃闲置。到清代,徐氏大功坊宅第改为布政司衙门(17)顺治二年(1645)改明南直隶为江南省,以大功坊徐宅为江南布政使司,顺治十八年(1661)改为江南左布政使司,江南右布政使司移驻苏州,康熙六年(1667)更名安徽布政使司,乾隆二十五年(1760)改为江宁布政使司。,其东侧又有江安粮道署(图2:5)。(18)吕燕昭修、姚鼐纂:嘉庆《新修江宁府志》卷十二,《中国地方志集成·江苏府县志辑1》,第115页。相较明代,清代江宁府虽然由留都降为省会,但由于城市东部皇城区域被用作八旗驻防,因而城南区域进驻了省级和区域性的行政单位(19)重要的区域性的行政设施仅有两江总督府设于南唐旧城内的东北隅,即今南京“总统府”。,进一步加强了前代行政设施向南扩散、深入商业消费空间的局面。

通过以上梳理可以看到,虽然五代建设的金陵城奠定了城南区域的格局,但随着朝代变迁,南京的政治地位起伏不定,加之改朝换代中种种特殊的政治原因,原本以南唐宫城子城结构为中心的行政中心逐渐被遗弃,地方或区域行政中心往往在朝代变更的初期向南寻找既有的官署、府邸,甚至是酒楼歌馆作为办公场所。然而这些变化往往发生在朝代初期城市经济凋敝、人口稀少之时,随着明代中后期城市经济的繁盛,以及清代建立后的快速恢复,这些行政空间与商业和消费空间之间的张力和矛盾便会显现出来。

二、明代匠作坊的设置与解体

在南唐以降的历次朝代变更中,对城南空间内部改造最大的仍应属洪武建都带来的影响。洪武年间,朱元璋通过大量迁移人口来解决都城人口不足的问题,使南京人口从元末的不足10万增长至约70万。(20)范金民:《明代南京经济探析》,《国计民生——明清社会经济研究》,第433页。这些人口进城后并非自发聚居,而是根据城市规划意图,被有序地安置在城内各处。东扩皇城形成了中央行政中心,北扩部分驻扎军卫形成军事区,而城南区域,尤其是内桥以南至内秦淮河之间这个旧的人口重心区域被安置了各种匠作坊,可以看作洪武规划中的城市手工业区。

据《洪武京城图志》中《街市桥梁图》(下页图3),斗门桥以西道路南北有皮作坊,习艺东、西二街,毡匠坊,弓匠坊和铁作坊,三山街至镇淮桥西侧有三个杂役坊与鞍辔坊、银作坊,东侧为三个织锦坊。此外还有箭匠坊、颜料坊、毡匠坊、铜作坊等未被标注,大致位于新桥东北一线。这些各行各业的匠人多是由江南富庶地区征发而填入城内的,据顾起元的记录:“于洪武十三等年,起取苏、浙等处上户四万五千余家,填实京师,壮丁发各监局充匠,余为编户,置都城之内外,名曰‘坊厢’。有人丁而无田赋,止供勾摄而无征派。”(21)顾起元:《客座赘语》,第57页。这些人口隶属官籍,实际上是强制性地使手工业者对接于官府的采买需求,因而明初的南京城市手工业是近似徭役性的官营手工业,具有强烈的政治属性。(22)范金民:《明代南京经济探析》,《国计民生——明清社会经济研究》,第434-437页。这些由江南地区填入的匠户因永乐迁都北京而“随行太半”(23)万历《江宁县志》卷三,中国国家图书馆藏明万历刻本,页1上、下。,永乐迁都使南京居民人口减少一半以上,匠户迁移的比例也与之大致相当。(24)徐泓:《明初南京的都市规划与人口变迁》,《食货月刊》1980年第10卷第3期。这导致一些匠作坊被突然腾空,加之此后制度松弛和商业活动需求的影响,到晚明时,许多匠作坊都转化为民居或市肆,如“若颜料、毡匠等坊,以居肆名,非隶官籍”(25)万历《江宁县志》卷三,页1下。。

图3 《洪武京城图志》之《街市桥梁图》

这种变化具体如何发生,通过现有方志材料,似乎难以呈现其整体的面貌,不过仍有零星材料可供作窥豹之见。一则事例发生在成化年间,南京礼部尚书倪谦居住于铁作坊,而此地当时仍是工匠们生活工作的空间:“礼部尚书倪公谦宅在铁作坊,门颜‘及第’二大字。巷不甚广,夹街皆铁工列肆,公舆从出入肆,工皆为起立,公召至前语之,曰:‘汝吾乡人母,为我出入,妨汝作业,第坐为之。’后复起立,至再语之,始坐不起,世称公为长者。”(26)正德《江宁县志》卷七,《中国地方志集成·善本方志辑·第一编48》,南京:凤凰出版社,2014年,第638页。此时铁作坊中不仅仍是铁匠列居之所,而且匠户们平日须在家门口的街巷边工作,以致侵占了本就不宽阔的道路空间,并非零星的匠户分散于坊内。这与明初设置铁作坊时的情形可能相差不大,延续着洪武建都以来的匠作坊风貌。正德间陈沂所编的《金陵古今图考》中的《国朝都城图》(下页图4)恰好标注了铁作坊,且是图中唯一标出的匠作坊,正可以与倪谦轶事相印证,说明其并非制图者不经意而为之,很可能是对当时仍延续的铁匠坊的有意标注。

图4 陈沂《金陵古今图考》之《明都城图》

与此同时,成化、弘治、正德、嘉靖间的一些墓志说明明初被填充人口的江南富户通过经商获得成功。其中,《姜孺人徐氏墓志铭》提到,活跃于永乐至弘治初的姜华与夫人徐氏,先祖分别来自杭州和苏州,家族徙实京师后,居住于府治之西。(27)南京市文化广电新闻出版局(文物局)编著:《南京历代碑刻集成》,上海:上海书画出版社,2011年,第374-389、380页。应天府署的西侧在明初应为习艺东、西街所在,距离铁匠坊北侧不远。(28)“习艺东街,在习艺西街东。习艺西街,在皮作坊东旧土街。”《洪武京城图志》,中国国家图书馆藏弘治重刊本,页49上。

位于江宁县署以西、铁作坊以东的铜作坊,在万历时期已经成为“丝客”聚居的“丝市”:“往丝客寓此,每晨卖丝,今铜作人悉移于铁作坊,但呼‘丝市’。以下名非其实者多类此。”(29)万历《江宁县志》卷二,页29上。这段文字出现在万历《江宁县志》中,而正德《江宁县志》中未见,反映出铁作坊至万历年间仍然得以延续。同一时期顾起元的记载稍详尽,与万历《江宁县志》相印证:“如铜铁器则在铁作坊;皮市则在笪桥南;鼓铺则在三山街口,旧内西门之南;弓箭则在弓箭坊;木器南则钞库街,北则木匠营。盖国初建立街巷,百工货物买卖各有区肆,今沿旧名而居者,仅此数处。其他名在而实亡,如织锦坊、颜料坊、毡匠坊等,皆空名无复有居肆与贸易者矣。”(30)顾起元:《客座赘语》,第21页。其中除铁作坊外,仅有皮作坊、弓箭坊两个为明初所立民坊,鼓铺、木器仅为市场铺廊。其他十几个匠作坊,至万历时要么名存实亡,要么名实皆已不存。

此外,洪武年间在城市每一坊厢设置社学,以供坊内子弟读书受教育,并用以举行乡饮酒礼。至正德年间,“各坊基地多为僧道之庐,间有居民侵占”(31)正德《江宁县志》卷四,《中国地方志集成·善本方志辑·第一编48》,第607-608页。。此后的嘉靖和万历年间分别有官员试图恢复社学制度,但很快又都以徒劳告终:“嘉靖中,学使杨宜稍简诸生堪教习者,与为社学师,数处至今相袭,其后又废。万历中,督抚朱大器移文修复,未几迁去,后无复举行者。今除诸生所居,及居民佃者,入租于官,其他多为豪猾侵占,不能尽考云。”(32)万历《江宁县志》卷二,页15下。至天启年间,《南京都察院志》中所记录七所社学皆“倒塌无存”(33)施沛:《南京都察院志》卷二十一,页26上。。综合以上线索可见,大致在正德以前,这些由国家安置的工匠组成的社区空间逐渐崩解。伴随着明中期南京城市经济的发展,五方杂处的商人、诸生、百姓、僧道等不断进驻原有匠人坊。最终,万历年间的坊厢制和铺户制改革使得城市居民得以挣脱繁重杂役和官府采办需求。(34)范金民:《明代南京经济探析》,《国计民生——明清社会经济研究》,第453-458页;罗晓翔:《明代南京的坊厢与字铺——地方行政与城市社会》,《中国社会经济史研究》2008年第4期。这一改革进一步刺激了人口流动和商业发展,使得官办手工业性质的匠人坊转变为符合此区域经济职能的工商业市场和民居。

三、明清城南中心商业空间的发展与局限

明初规划的匠人坊的解体其实与城市市场的扩展互为表里,随着匠人坊逐渐名存实亡,原有徭役式的手工业生产空间逐渐转变为繁华的商业市场和消费空间。然而正如前文所述,在从北宋至明清的朝代更替过程中,原本以南唐子城为中心的地方行政中心逐渐南移,占据了城南交通要道沿线本适合发展为商业空间的地段,随着明中叶以后城市经济的不断繁盛,出现了地方行政衙署杂处于商业闹市之中的现象。

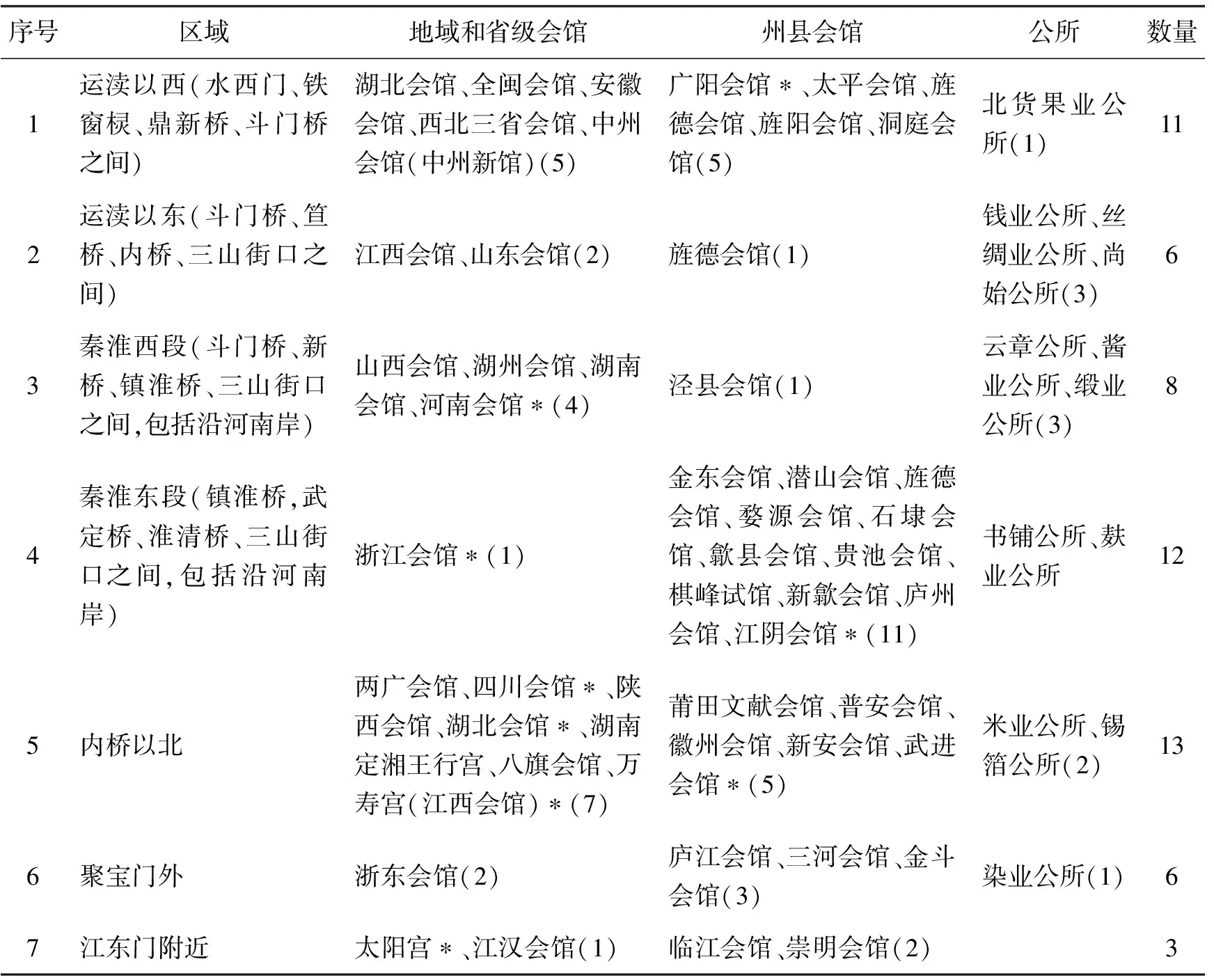

明清时期南京城南区域的市场主要集中在笪桥、斗门桥、镇淮桥、内桥四点之间的水陆道路两侧及合围出的区域之内。换言之,工商业空间主要处于内桥以南、御街以西一侧,仍是继承了南唐、宋、元以来形成的格局。如若进一步细分的话,可以将这些工商业空间分为三组来看:一是以三山街为中心延伸出的市场,二是运渎沿岸,斗门桥、笪桥、鸽子桥一线,三是以新桥为中心的秦淮西段沿线。这三组市场一方面有水路交通为依托,商品货物经水西门入城后即沿秦淮、运渎水道运输至此,另一方面明初修建的官街两旁附有廊铺形成了主要商业街道:“前明都会所在,街衢洞达,洵为壮观。由东而西则火星庙至三山门、大中桥至石城门;由南而北则镇淮桥至内桥,评事街至明瓦廊,高井至北门桥。官街极其宽廓,可容九轨,左右皆缭以官廊,以蔽风雨,今为居民侵占者多。崇闳之地半为湫隘之区矣。”(35)甘熙:《白下琐言》,南京:南京出版社,2007年,第21页。其中镇淮桥至内桥一段对应三山街市,评事街和部分东西向大街对应运渎沿岸市场。这三个主要商业空间在明清时期呈现出扩散的趋势,从清代会馆的分布上可以得到很好的体现(下页图5)。

图5 明清南京会馆及公所分布 图据沈旸《明清南京的会馆与南京城》“南京会馆及公所分布图”增补而成,底图来源:今人据清《陆师学堂新测金陵省城图》编绘的《江宁省城图》,南京地方志编纂委员会编纂:《南京建置志》。

明代南京城内会馆见诸记载者仅有三个,分别是嘉靖年间所建的莆田文献会馆和潮州会馆,以及天启以前所建位于牛市的浙江会馆,其中潮州会馆于清初迁至苏州,故南京会馆大都为清代所建。(36)关于明清南京会馆的整理与统计,见沈旸:《明清南京的会馆与南京城》,《建筑师》2007年第4期。从表1(下下页)(37)本表据沈旸《明清南京的会馆与南京城》中“南京会馆一览表”“南京公所一览表”及“南京会馆及公所分布图”制作。标*者为笔者据李锋《南京记忆:会馆寻踪》系列文章增补。广阳会馆建于乾隆五十三年(1788),位于大水巷口,坐南朝北,有屋舍70余间;河南会馆在聚宝门内镇淮桥西沙湾,以上见李锋:《南京记忆:会馆寻踪(二)》,《南京史志》2016年第2期。浙江会馆位于四象桥西南,建于乾隆中期,太平天国战火后重建,系浙江丝绸商人及官商建造,建筑坐西朝东,共五进,规模壮大;四川会馆在八条巷、卢妃巷口,创建时间不详;湖北会馆在常府街、细流巷一带,创建时间不详,前后七进;万寿宫在中正街,为江西士商建于康熙二十三年(1684),以上见李锋《南京记忆:会馆寻踪(四)》,《南京史志》2017年第2期。江阴会馆在夫子庙东大石坝街旁石塔巷,即今小石坝街市民广场处,又称“江阴试馆”,见李锋《南京记忆:会馆寻踪(三)》,《南京史志》2017年第1期;太阳宫位于上新河螺丝桥大街,建于明末清初,系两湖木材商人所建,见李锋《南京记忆:会馆寻踪(五)》,《南京史志》2018年第1期;武进会馆位于朝天宫后冶山西麓,系汤贻汾创建,毁于太平天国战火,见李锋《南京记忆:会馆寻踪(一)》,《南京史志》2016年第1期。统计的会馆分布可见,城南范围之内的会馆和公所总数有37个,相较于其他区域的22个,占据了绝对的多数。城南之内,分布于御街以西的有25个,明显多于位处秦淮东段的12个,且规模较大的地域、省级会馆和行业公所大都集中于此。如《白下琐言》称:“金陵五方杂处,会馆之设甲于他省”,位于此地的大型会馆有:“评事街之江西……牛市之湖州……颜料坊之山西,天妃宫之全闽,陡门桥之山东,百花巷之泾县,殿阁堂楹,极其轮奂。”(38)甘熙:《白下琐言》,第24页。而秦淮东段多是一些安徽府县会馆,由于靠近贡院,其中不少承担了试馆的作用。对比之下显示出,运渎、秦淮西段一线是毫无疑问的城市商业中心。三山街一带市场周边则较少会馆,围绕其分布的如丝绸业、“尚始”(土布行业)、“云章”(云锦业)、缎业、书铺五个行业公所分量尤为重要,聚集了城市最主要的工商产业。运渎以西至水西门之间有会馆、公所11个,是多数省级会馆的集中地,可见是由运渎以东的商业空间扩散形成,形成城内外来客商做转运贸易最主要的集中地。

晚明时期,三山街市是城中最繁华的街市,顾起元云:“南都大市为人货所集者,亦不过数处,而最夥为行口,自三山街西至斗门桥而已,其名曰菓子行。”(39)顾起元:《客座赘语》,第21页。《南京都察院志》中也说道:“凡勋戚乡绅、士夫青衿及名流墨士胥居其中,盖文物渊薮,且良工巨商百货丛集,如三山街一带最冲要地也。”(40)施沛:《南京都察院志》卷二十一,页2上。这里是通济门、大中桥至三山门的东西街道和南唐御街的交汇点,是城南最为核心的地段,该地商业店铺不仅沿南北向的官街分布,同时也向东西延伸,向东经书铺廊至奇望街,向西经绸缎廊至菓子行、斗门桥。清《康熙南巡图》第十卷中就是以三山街为对象,展现了清前期南京城市商业市肆的繁荣面貌。

然而,三山街口的西北是应天府(清江宁府)治和城隍庙,东北则是旧王府,商业空间的发展受到二者的限制。明代旧王府的空置与商业发展的需求形成矛盾,在15世纪上叶就已显露。书铺廊本是承恩寺门前廊房:“(承恩寺)山门左右廊房,通共三十八间,原系靠墙空地,先于宣德年间,前已故太监王瑾,自备木料砖瓦,起盖完备,召人赁住。”正是由于旺盛的商业需求,王瑾才得以临街搭建廊房赚取租金。

表1 清代南京会馆分布

至王瑾去世后,廊房转为官房,租金由管理城市治安的中城兵马司收取,其数目相当可观:“按月每间纳钞一十二贯,共四百五十六贯,一年通共纳钞五千四百七十二贯。”(41)《乞恩给赐房屋题奏揭帖》,释鹰巢编:《承恩寺缘起碑板录》,南京:南京出版社,2011年,第7页。考虑到这还仅是城市商业萌发期的正统二年(1437),三山街口的商业价值已十分突出。到万历年间,顾起元对此处评论道:“惟承恩寺踞旧内之右,最为城南嚣华之地,游客贩贾,蜂屯蚁聚于其中,而佛教之木义刹竿,荡然尽矣。”(42)顾起元:《客座赘语》,第269页。不仅如此,明末承恩寺和门前的书铺廊更是成为全国性的书籍贸易中心,孔尚任在《桃花扇》中就借书商蔡益庵一角之口描绘了当时的盛况:

天下书籍之富,无过俺金陵;这金陵书铺之多,无过俺三山街;这三山街书客之大,无过俺蔡益所。你看十三经、廿一史、九流三教、诸子百家、腐烂时文、新奇小说,上下充箱盈架,高低列肆连楼。不但兴南贩北,积古堆今,而且严批妙选,精刻善印。俺蔡益所既射了贸易诗书之利,又收了流传文字之功,凭他进士、举人,见俺作揖拱手,好不体面。(43)孔尚任著、梁启超注:《梁启超批注本桃花扇》,南京:凤凰出版集团,2011年,第138-139页。

清初吕留良在谈及自己鬻书金陵的经历时,说明了承恩寺和书铺廊的功能区别:“若金陵书坊,则例有二种:其一为门市书坊,零星散卖近处者,在书铺廊下;其一为兑客书坊,与各省书客交易者,则在承恩寺。大约外地书到金陵,必以承恩寺为主,取各省书客之便也。凡书到承恩寺,自有坊人周旋可托,其价值亦无定例,第视其书之行否为高下耳。”(44)桐乡市吕留良研究会整理:《吕留良诗文集》,杭州:浙江古籍出版社,2011年,第54页。由于明代南京作为留都的特殊政治文化地位,汇集了来自全国各地的官员士子及书籍商人,使晚明三山街书市规模独步全国。(45)李孝悌:《桃花扇底送南朝:断裂的逸乐》,《昨日到城市:近世中国的逸乐与宗教》,台北:联经出版社,2008年,第41-42页。而承恩寺内成为“兑客书坊”显示出这个旧有的行政空间与城市商业的矛盾,一旦从作为政治禁地的旧王府划分出来,便在旺盛的商业需求下迅速转化为市肆。至清中期,书铺廊书市的规模不及之前,但其东南相邻的状元境仍有书坊“二十余家,大半皆江右人,虽通行坊本,然琳琅满架亦殊可观”(46)甘熙:《白下琐言》,第25页。。

旧王府因有院墙留存,其内部空地在清代被当作菜圃,为驻防城收地租之用(47)甘熙:《白下琐言》,第26-27页。,而院墙之外则不断被市肆民房侵占。(48)嘉庆《新修江宁府志》,《中国地方志集成·江苏府县志辑1》,第86页。至嘉庆年间,孙星衍购得旧王府空地营建五亩园,为当时士林中一件胜事。造园之余,孙氏还特地于“门前设书肆,曰窥园阁”,其实是充分利用了毗邻书铺廊、承恩寺的商业价值。(49)甘熙:《白下琐言》,第9页。可惜园子落成不多年,孙星衍便去世,此后园林未能得其后人继续经营,而是租为茶肆。此地最终转为茶肆正是市场需求下的结果,是配合商业活动而形成的消费娱乐空间。

四、娱乐消费中心的转移

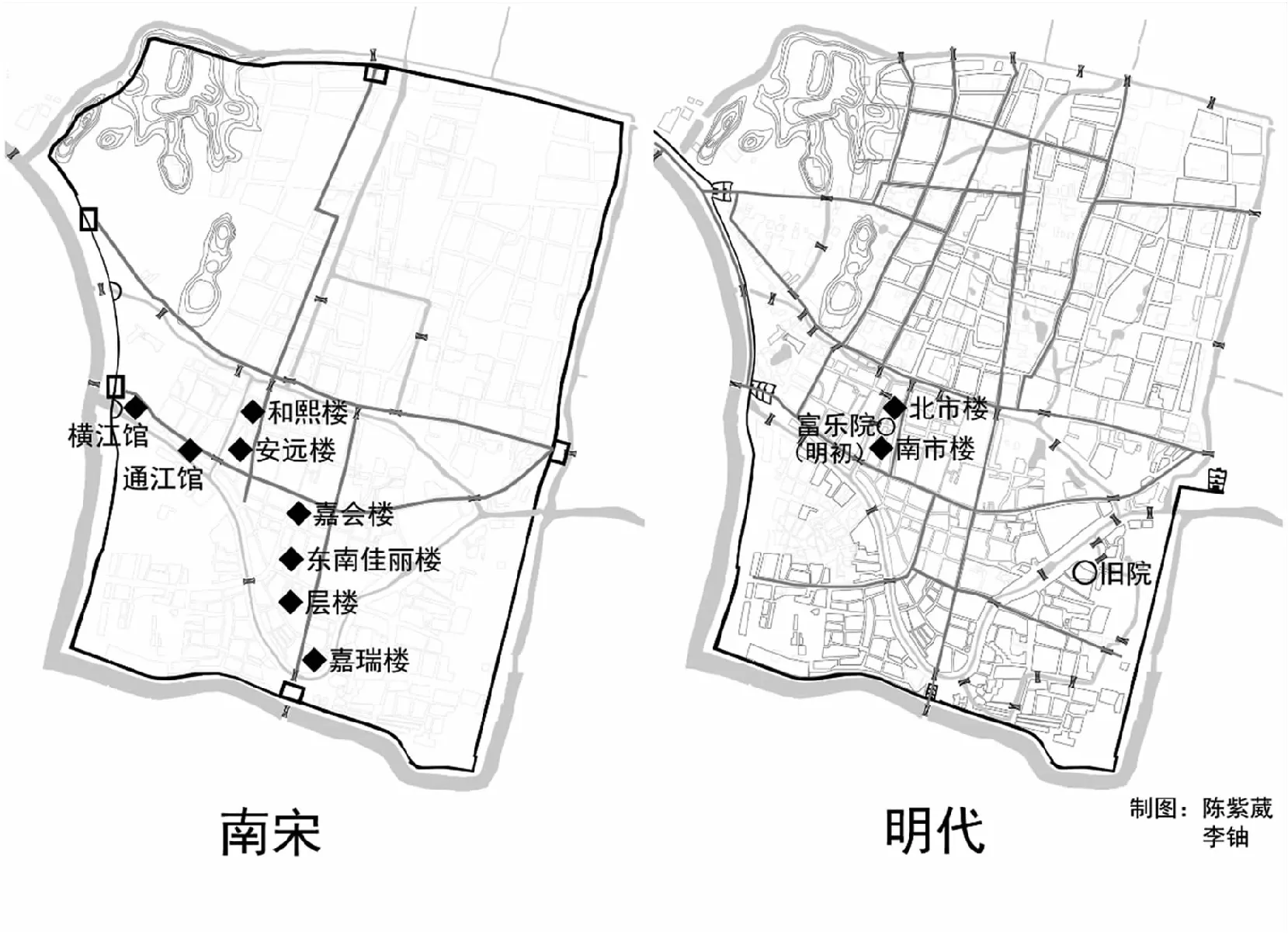

除三山街一地外,运渎一线与新桥东侧两处在南宋时期已发展出十分发达的商业市场,同时在地方官员的主导下营建了安远楼、和熙楼、东南佳丽楼、层楼等一众酒楼歌馆,以供娱乐消费之用。运渎沿线的市场在晚明的繁华情形可能更盛于三山街市,这在明人绘《南都繁会图》中有着非常丰富的体现。图中所标注的“南市街”和“北市街”等信息透露出图中所绘主要市肆内容应为斗门桥至鼎新桥以东一线,即运渎与评事街之间的区域。(50)王志高:《〈南都繁会景物图卷〉所绘城市空间解析》,《中国国家博物馆馆刊》2019年第9期。洪武时期,朱元璋曾营建“十六楼”供京城及往来士商消费娱乐,其中位于府城以内的正是南、北市二楼。据万历《上元县志》:“南市,在斗门桥东,旧为歌馆酒楼,即宋安远楼基。北市,有楼,在南乾道桥东南,即宋和熙楼基。”(51)万历《上元县志》,《南京文献》本,南京市通志馆印行,1947年,第46页。可见此地在南宋时期已是城中由商业市场带动的消费娱乐中心之一。

新桥一带的情形与运渎相似,此处本为六朝古鱼市(52)正德《江宁县志》卷五,《中国地方志集成·善本方志辑·第一编48》,第614页。,唐时名万岁桥,是城外郊野田园,李益《扬州送客》诗云:“南行直入鹧鸪群,万岁桥边一送君。闻道望乡听不得,梅花暗落岭头云。”(53)正德《江宁县志》卷五,第617页。杨吴时,万岁桥更名新桥,后名饮虹桥。在南宋时,这里已是商贸货物和行旅的汇聚之地,“自江淮吴蜀游民、行商、分屯之旅、假道之宾客,杂沓旁午,肩摩毂击,穷日夜不止”。由于宋代秦淮河道较宽,且河水湍急,镇淮和饮虹二桥屡损屡修,花费甚多。南宋乾道五年(1169),建康府留守待制史正志主持进行了一次大规模重修,“规模壮大,气象雄伟”。新桥东北的市场,南宋时还称鱼市,处于东市、西市、凤台、鹭洲四坊之间,是南宋城中最重要的商业市场。宋末马光祖在新桥市东北修建东南佳丽楼,可以看作为新桥市商贸行旅提供服务的消费场所。明初新桥市只是“鱼菜所聚”,体现出明显的衰落,然而在正德以后,新桥市逐渐发展成丝市口,成为生丝贸易的中心,其东侧的铜作坊被外来丝客所占。(54)万历《江宁县志》卷二,页37下-38下、页38下、页23上、页29上。明代此地出现的浙江会馆,亦印证了进驻的丝客即来自浙江的丝绸商贩。(55)施沛:《南京都察院志》卷二十一,页26上。可以说,在中晚明时期,新桥市又恢复了其商业中心地位。不过临近的东南佳丽楼却在城市经济相对衰落的元代和明初被相继改为路总管府和江宁县署,使得后者在明清时期突兀地处在喧哗闹市之中。此外,江宁县署东南至镇淮桥间在宋代还曾有一楼名“层楼”(56)万历《江宁县志》卷五,页7上。。此四楼皆位于城市中轴以西,说明南宋城市的消费空间与工商市廛高度重合,彼时秦淮东段还未成为城市主要的消费享乐之地。

明代以后,秦淮东段沿岸的风月场所闻名天下,相较宋代的情形,实际体现了与工商市廛配套的娱乐消费空间发生了一个东移的过程。明初朱元璋设立楼馆,城中仅立的两座便是运渎东岸的南、北市楼,此外还设立富乐院于乾道桥,令礼房官员管领,“禁文武官及舍人不许入院,止容商贾出入院内”,后因失火烧毁,“复移于武定桥等处”(57)顾起元:《客座赘语》,第163页。,即是后来所称的“旧院”。清初余怀《板桥杂记》谈及当时南京所存的妓院“惟南市、珠市及旧院而已。南市者卑屑妓所居,珠市间有殊色,若旧院则南曲名姬、上厅行首皆在焉”(58)余怀:《〈板桥杂记〉序》,《板桥杂记》,南京:南京出版社,2006年,第7页。。可见,虽然洪武间迁走富乐院,但南市楼至清初依然保留了妓院功能,不过消费对象层次较低,可能是以运渎一带的外来客商和贩夫走卒为主,康熙年间则有太守陈鹏年拆楼改讲堂,意图更易风俗(图6)。(59)甘熙:《白下琐言》卷三,第59页。

图6 南宋至明代娱乐消费空间的转移(60)景定《建康志》卷二十一,《宋元珍稀地方志丛刊·甲编(二)》,第980-983、1006-1007页。

明初迁移旧院的原因则带有不少偶然因素,不过其主要消费对象同时也变为以居住在秦淮东段一带的功臣后代和文人阶层为主,因此此处妓女姿色优异、音乐曲调高雅。如顾起元所言,“世胄宦族之所都居”,“六院之油檀裙屐,浸淫染于闾阎”,突出了秦淮河两岸的勋戚家族,尤其是拥有大功坊宅邸和东园的徐氏家族的消费享乐风气。正是在这几个因素的合力下,最终塑造了秦淮清溪一地学宫、贡院被包围在风月场所之中的奇特城市空间。

秦淮清溪一地妓院、画舫、河房不仅构成高级娱乐消费空间,同时也带动其周围出现大量茶肆酒楼,其消费群体亦更为大众化。(61)关于明清秦淮酒楼茶肆的讨论,参见巫仁恕:《悠游坊厢:明清江南城市的休闲消费与空间变迁》,台北:“中研院”近代史研究所,2013年,第50页。自明万历间,秦淮附近的著名茶肆开始不断出现,僧人开设的五柳居“极汤社之盛然,饮此者日不能数,客要皆胜士也”(62)吴应箕:《留都见闻录》,南京:南京出版社,2009年,第26页。,此时尚是以吸引服务贵客雅士为主。至清乾隆间,“茶寮酒肆,东则桃叶渡口,西至武定桥头,张幕挑帘,食物俱备。……仓猝客来,咄嗟立办。燕饮之便,莫过于斯”(63)珠泉居士:《续板桥杂记》,南京:南京出版社,2006年,第54页。。至于著名的鸿福园、春和园等,“日色亭午,座客常满”(64)徐珂:《清稗类钞》,北京:中华书局,1984年,第6318页。。秦淮茶肆更是已广泛服务于普通市民阶层。

结 语

明清南京城南空间的变迁是政治、经济、文化等多方面因素在地理环境条件的基础之上综合造成的。作为南京城市人口和经济活动的重心,城南往往被粗疏地划为工商业区、消费区和风景区等数块,特别是在关于明代南京的论述中,由于皇城作为政治中心存在,城南空间中所体现的地方属性往往被忽略。通过走入城南空间的内部可以看到,原本以南唐宫城和建康府署为中心的行政空间在南宋、元、明都因特殊的政治原因而被废置,加之改朝换代引起的城市经济萧条和人口减少,使得地方行政官署设置不断往南深入。相较于其他地方城市的唐代子城一般被沿用作地方行政衙署的情形,南京城南内部空间的这种发展可归因于城市特殊的政治地位及其在长时段中的变迁。南唐金陵城是区域政权的国都,其内部空间以宫城为核心,宫城南门延伸出御街直通城市南门形成中轴,是在中世纪都城影响下形成的结果,而以水陆交通要道为主干开发商业街市也使其成为一“近世都市”。宋元时期南京虽然降格为地方城市,但作为重要的区域中心城市,除子城被闲置外,较好地沿用了南唐营建的格局。明代南京升为国都,虽然明初建造的皇城非常强调礼制象征意义,突出了皇都的气象,作为地方城市一面的旧城之内却沿袭既有局面,并未对其进行有序改造和重新规划。在明中叶以后经济复苏、市场空间扩展时,便造成行政空间与商业市场之间的紧张关系,甚至如旧王府的废置,在很大程度上限制了商业空间的扩展。此外,相较于宋代,明清城南的娱乐消费中心与工商业区逐渐分离,移向东南,旧院的改迁嵌入了贵族勋戚的丛聚之所,因而造就了著名的秦淮风月场所。清代以后,南京由留都降为省会,省级行政设施不但没有重新利用南唐宫城和旧王府之地,反而占据了更加深入市肆的空间,使得南京作为地方性城市的礼制空间愈发模糊不清。