“生态战时共产主义”:马尔姆气候政治批判理论的革命方案*

杨士喜

(东南大学马克思主义学院)

安德烈亚斯·马尔姆(Andreas Malm)是瑞典隆德大学人类生态学教授、著名的左翼激进生态马克思主义理论家,也是化石资本主义研究、人类世批判的先锋代表人物,更是“资本世”的提出者。针对近年来愈演愈烈的全球气候危机,以及由此引发的全球性的各类生态灾难,特别是新冠疫情的全球大流行及其引发的灾难后果,马尔姆开始把研究方向转向气候政治批判。从新冠病毒和气候变暖的内在勾连入手,马尔姆指出,为了维护阶级统治,西方发达资本主义必然会在气候变化问题上踌躇不前,而在新冠疫情初期全力阻击。这两种截然相反的政治态度表明,西方发达国家为应对如新冠疫情这类的生态灾难,所采取的政治举措治标不治本,最终只会造成围绕化石资本积累循环而导致生态灾难加速频发的“慢性紧急状态”。对此,他在深入分析慢性紧急状态下气候资本主义的灾难生发机制的基础上,提出了“生态战时共产主义(ecological war communism)”①目前学术界对“ecological war communism”的翻译主要来自华中师范大学国外马克思主义政党研究中心的师伟。他把该词组翻译成“生态战争共产主义”。但是,本人倾向于把这个词组翻译成“生态战时共产主义”。之所以这样翻译,是因为马尔姆的生态革命方案脱胎于列宁的战时共产主义政策,同样具有过渡性质,若直译则不能把这层意思体现出来。需注意的是,马尔姆提出的生态列宁主义(Ecological Leninism)是生态战时共产主义革命方案需遵循的方法,两者不是同一个概念。参见:MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the Twenty-First Century[M].London:Verso,2020:102;师伟.安德烈亚斯·马尔姆:遏制气候变化需要生态列宁主义[EB/OL].(2020-06-27)[2023-05-21].http://www.wyzxwk.com./Article/sichao/2020/06/420163.html.的激进革命方案,以应对慢性紧急状态和气候危机。可以说,作为当代马克思主义在气候政治领域的深化与新动向,马尔姆在理论上大大拓展了当代马克思主义在这一领域的解释力和生命力。鉴于马尔姆的气候政治批判理论目前在国内还是一个不为学界关注的议题,笔者对此进行初步的检视与评析,以求教于方家。

一、“资本积累循环”:全球变暖趋势下生态灾难何以成为“慢性紧急状态”

马尔姆认为,新冠疫情初期,西方各国所采取的强力行动看似说明它们在紧急状态下可以有所作为,但实际上只是一种假象。新冠疫情初期采取的强力行动与应对气候危机的迟缓行动虽形成鲜明对照,但两者并无不同。因为新冠疫情只是长期趋势下气候危机里的一个表现,它与全球变暖相伴相生。也就是说,“新冠危机”终将过去,但可能又会在某个时间点重启,以至于反反复复,并将成为现实生活世界里的常态困境,而这种常态困境映射了“我们现在正处于一个慢性紧急状态的时代”②MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:49.。

马尔姆以新冠病毒为例,分析了诸如此类病毒何以发展为一种慢性紧急状态。首先,急剧加速的森林砍伐是人畜共患疾病溢出的生发前提。进入资本主义全球化时代,森林砍伐已经转变为一种为追求最大利润且按资本逻辑从事商品生产的剥削性活动。这种不计生态后果的行为必然会破坏蝙蝠等宿主的栖息地,所以原本有着稀释效应的森林变成了被压缩的流线型森林。正如研究人畜共患疾病的科学家罗布·华莱士(Rob Wallace)所言,“向全球资本循环开放森林,本身就是所有这些疾病的主要原因”③MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:29.。其次,野生动物贸易是人畜共患疾病溢出的导火索。在全球化时代,野味市场在巨额利润的诱导下迅速扩张,使得野味的使用价值被交换价值所取代,并被迫加入全球资本主义商品链。这不仅造成了人类对野生动物的大规模捕食,还大大增加了人直接感染由野生动物携带的病毒的风险。特别是在森林砍伐严重压缩了野生动物生存空间的情况下,一些病毒很可能会走出森林,重新寻找宿主,进而增加人畜共患某些疾病的概率。

再者,家畜革命是人畜共患疾病溢出的隐形爆点。一方面,现代式的大规模农场把成千上万只近亲繁殖动物关在一个屋檐下,会形成病原体的“人工潟湖”。因为经过程序化、标准化的生产模式的规训,这些家畜的基因在拥挤的农场被格式化与单一化,它们之间本应存有的缓冲带或防火墙就此崩溃,难以抵御病毒的侵扰。因此,病毒利用它们及其周围的环境作为跳板进行扩张,并且借助家畜的商品链功能完成千里输送。①MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:45.这是家畜革命制造人畜共患疾病溢出效应的内在机制。另一方面,为了满足沉浸在“越多越好”消费幻景中的消费者,资本需要把成本降到最低化,在加快积累中才能获得利润最大化。毋庸置疑,广大发展中国家廉价的土地资源和劳动力就成了资本的最佳理想地。资本家在发展中国家大规模砍伐森林,开辟畜牧业,把家畜革命模式完美地复制到这里。发展中国家的畜牧业不出意外地成了全球资本主义商品链中最低端的一环,资本拿走了利润,却给发展中国家留下了只有无数个病原体的人工潟湖。

此外,全球运输是各种病毒从局部走向全球的“助推剂”。在航空时代,病原体及其载体可以在几个小时内从一个大陆抵达另一大陆,而受到感染的环球旅行者又会在几个小时内把病毒从一个大陆带到另外一个大陆。众多的机场入境口、温暖密闭的机舱环境,以及大规模的环球旅行者,让病毒借助全球航空网传播到世界各个角落。最后,气候变暖改变了病原体及其宿主活动的地理范围,是人畜共患疾病溢出的总体趋势。气候变暖会导致那些携带病原体的野生动物向北方和高海拔的地方迁徙,从而增加人畜共患疾病溢出的风险。一方面,当一个地区的耐受性极限被突破时,难以忍受高温的动植物资源要么无法适应而面临死亡,要么另寻能够生存的气候环境。当它们沿着气候变化的预期路线往北移动时,势必会遇到当地的野生动物,这就会让成千上万的病原体处于一种交互状态,并可能形成一个移动的“超级基因重组库”②MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:52.,从而使病毒具备超强的跳跃能力。例如,近年来,疟疾、登革热、寨卡病毒等呈现出“南病北移”的趋势。另一方面,对于那些喜热的野生动物来说,由于湿暖空气的上升,低地地区的野生动物向山区移动,甚至有可能跨过曾被它们视为障碍物的山脉,从而增大人畜共患疾病的空间风险。随着全球气候持续变暖,病原体的地理位置在常态压力作用下或将持续扩张,与人类接触的可能性也将大大增加。

在马尔姆看来,尽管新冠疫情的暴发是多种驱动因素共同作用的现实结果,但是这里面又存在一个根本性的元驱动因素,即资本积累循环的贪婪性。“资本厌恶野性的真空。”③MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:46.面对自然,资本不仅不会想要去欣赏和尊重它,反而想要征服和吞噬它。因为在资产阶级世界中,荒野的自然是一个未被得到承认的普遍状态,而自然只有依附于资本,从使用价值变成交换价值,变成可以索取利润的源泉,变成受价值规律支配的资源空间时,才能获得承认,否则就是无用物。同时,资本积累的贪婪性使资本的再生产无法停止,并要求自我必须以更高的速度和强度加快循环,由此才能获得最大利润。然而,这种带有天然扩张性的资本积累循环意味着,依附自然的这只资本寄生虫并不能像其他寄生虫那样,可以与其他物种资源保持一种长期的共同进化平衡。在荒野自然中,那些不计其数包括病毒在内的物质实体被卷入到资本主义交换价值链的漩涡中,并随着资本积累的加速循环,在时空压缩作用下成倍增长,这使得人畜共患疾病溢出的风险也成倍增加。可以说,资本召唤是病毒频繁出现的元凶。当然,这种召唤背后是资本循环举着生态殖民主义与新自由主义的大旗,以空间分离的形式,通过资本主义商品链把病原体和宿主卷入到全球贸易中。

需注意的是,马尔姆所说的慢性紧急状态并非单指那些脱离了人类掌控的病原体的蔓延,而是指类似如新冠病毒那样,一种受全球变暖影响而导致生态灾难的紧急状态。换句话说,在不同的时空维度上,慢性紧急状态本身就是全球变暖灾难后果的阶段性反映。

二、“灾难辩证法”:气候资本主义的灾难衍生机理

在分析慢性紧急状态何以成为一种常态困境之后,马尔姆紧接着指出了一个残酷的现实:全球变暖与慢性紧急状态在后果上并无本质差异,但对造成气候变暖和慢性紧急状态影响最小的普通民众却承受着最大伤害。为何如此?通过对本·维斯纳(Ben Wisner)等人的“关键脆弱性理论”的批判性改造,马尔姆回答了这一问题。一般来说,所谓脆弱性是指“一系统在受到外部压力影响时易受伤害的程度”①ADGER N.Vulnerability[J].Global Environmental Change,2006,16(1):269.。当地球物理主义学派把脆弱性理论应用到自然灾害中来时,他们认为,洪水、风暴、地震等生态灾难是极端地球物理主义事件的结果,而山坡的斜度、海岸线的平坦程度、靠近主要断层是脆弱性事件发生的本质,作为接收端的人类并没参与到环境与因果之中②HEWITT K.Interpretations of calamity:from the viewpoint of human ecology[M].London:Allen and Unwin,1983:5-6.。

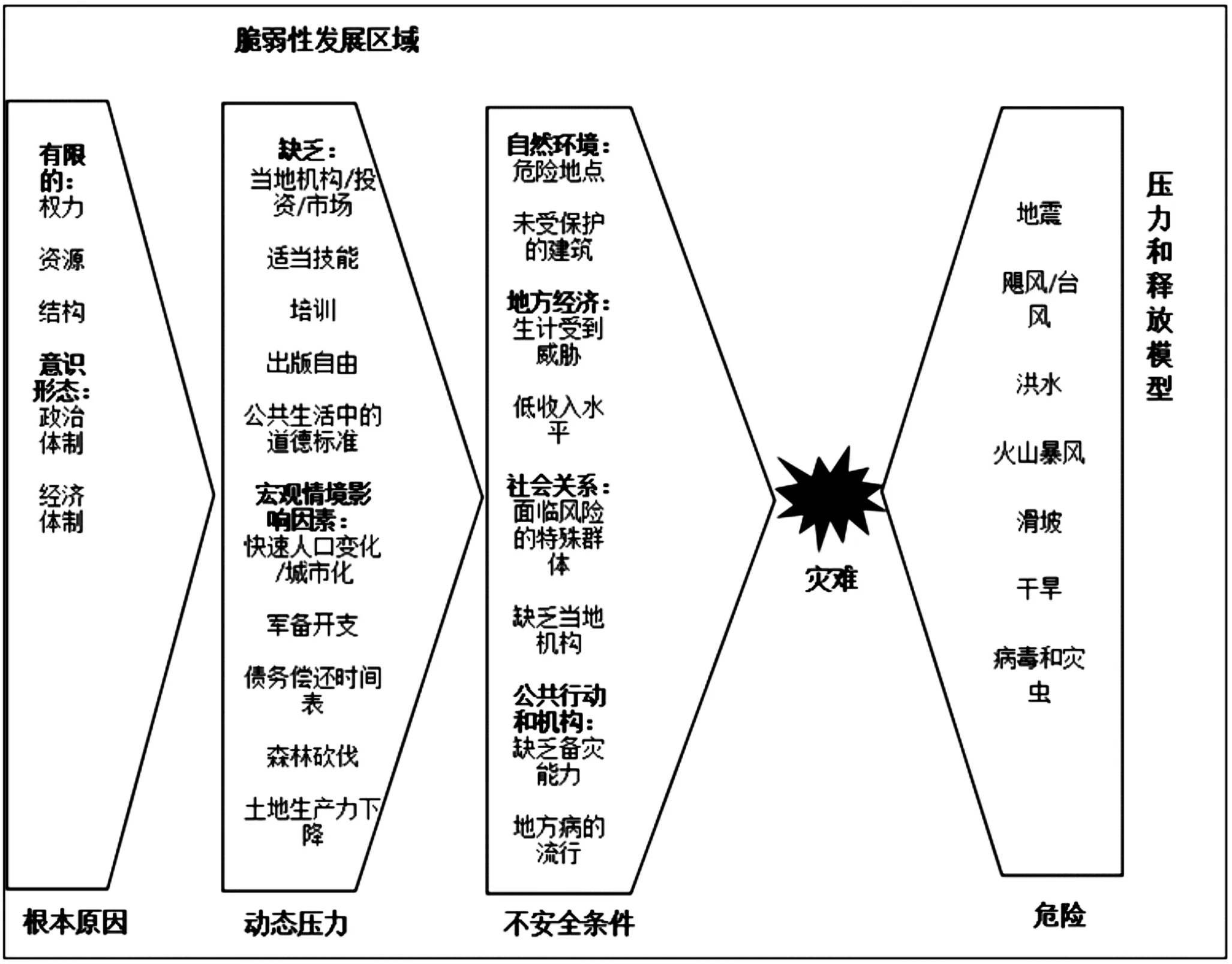

然而,20世纪70年代受到马克思主义影响的维斯纳及其同事对这一理论发起了挑战,并通过“压力和释放模型”,将这一理论发展成关键脆弱性理论。首先,维斯纳等人认为,地球物理主义无法解释一个事实,即当灾难的规模与数量都没有增加时,受害者人数,尤其是第三世界国家的受害者人数却在增加。地球物理主义学派之所以无法解释这种现象,是因为这一学派难以从自然灾难的“偶然性”的思维定式中走出来,缺乏对造成自然灾难发生的社会性因素的理解。在维斯纳等人看来,恰恰是社会而不是自然决定了灾难事件的结果。也就是说,脆弱性的关键不在于那种偶然的自然事件,而在于社会资源所有权的不平等。其中,影响抵御灾害的根本因素是“生产关系和剩余的溢出”③WISNER B,BLAIKIE P,CANNON T,DAVIS I.At risk:natural hazards,people’s vulnerability and disasters:second edition[M].London:Routledge,2005:91.。其次,维斯纳等人借助“压力和释放模型”构建了关键脆弱性理论的因果运行逻辑。如图1。

图1 压力和释放模型

在这里,灾害是受社会因素和偶然的自然因素双重影响的结果,但社会因素是导致脆弱性的关键。其中,根本原因和动态压力属于社会因素,不安全条件两者兼有,偶然的危险因素属于纯粹的自然因素。④WISNER B,BLAIKIE P,CANNON T,DAVIS I.At risk:natural hazards,people’s vulnerability and disasters:second edition[M].London:Routledge,2005:51.最后,维斯纳等人认为,若要尽可能地减缓自然灾害的影响,唯有通过阶级力量的平衡或重大调整来解决。言下之意,必须按照社会主义的原则进行自然灾害预防规划。

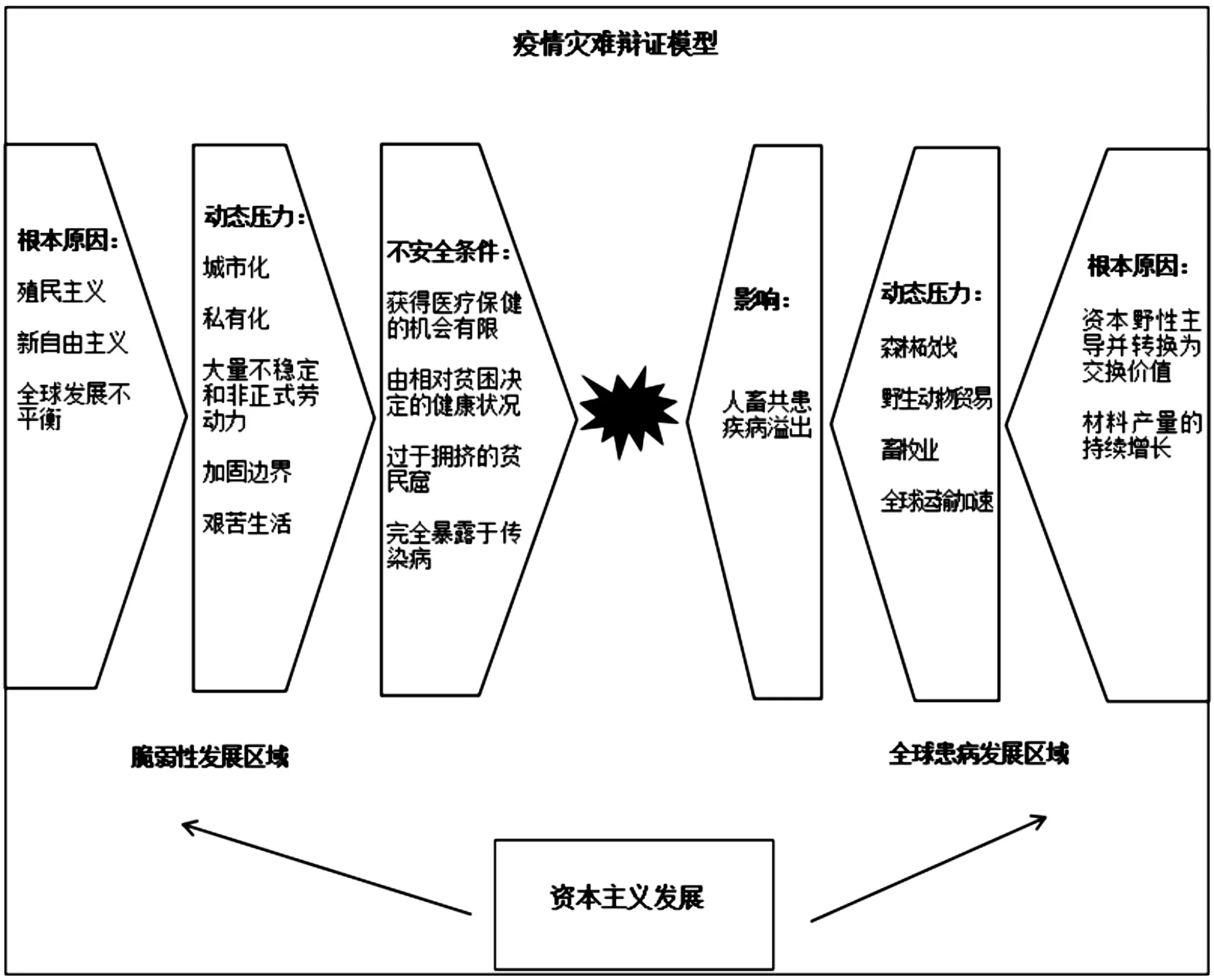

不过,在马尔姆看来,关键脆弱性理论存在局限性,不足以解释气候灾难与新冠疫情之间的内在联系,必须对其进行批判性的改造。马尔姆认为,当干旱、暴雨、地震、洪水等自然灾害是一种稳定的偶然事件时,关键脆弱性理论模型还能够发挥作用。然而,随着全球气候变暖,当纯粹的偶然因素变成一种危险,其速度与力量都处在加速的状态时,右边的自然因素必然也掺杂着左边的社会因素。也就是说,仅靠社会因素无法解释自然灾难的发生根源。这是因为:尽管左边能够提前规划,减轻灾害的影响,但右边的发生频率在不受限制地加速,且危险程度无法预测。因此,关键性脆弱理论模型必然会分崩离析。正如关键性脆弱理论否定地球物理主义一样,马尔姆发展出一种否定的否定的气候灾害的辩证模型①MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:61.。首先,马尔姆保持关键性脆弱理论中左边的根本原因、动态压力、不安全条件不变,将右边的偶然危险因素的影响移至中间。同时,在原有的右边增加某种自然灾害的根本原因和动态压力。其次,不同于地球物理主义和关键性脆弱性理论的是,他把模型两边的社会驱动力视为非常活跃且动力强劲的因素,并认为慢性紧急状态的出现和升级由右边事件的频发所决定。最后,他认为解决问题需要左边和右边同时发力,但关键还在右边,而右边问题的症结在于化石资本。

以气候灾难②MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:61.为例,如图2。

图2 气候灾难辩证模型

以疫情灾难③MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:62.为例,如图3。

图3 疫情灾难辩证模型

需要注意的是,不论对疫情灾难的辩证法而言,还是对气候灾难的辩证法而言,若只解决左边的问题,而不解决右边的问题,不把右边的问题作为生态灾难的根源,那么在气候变暖现实趋势下,慢性紧急状态就会不受控制的频繁出现。这是因为:它们都有一个共同的右边支点——作为“资产阶级财产关系的能源基础”①MALM A.Fossil capital:the rise of steam power and the roots of global warming[M].London:Verso,2016:195-227.的化石资本,其通过在热带地区开采化石燃料,把气候变暖与人畜共患疾病蔓延的驱动因素联系在一起。

三、一种激进方案:“生态战时共产主义”

随着全球生态危机的突显,马尔姆认为,传统马克思主义的资本主义危机理论难以在生态问题上有所作为,而奥康纳(James O’Connor)的资本主义双重危机理论填补了传统历史唯物主义的理论空场,弥补了自然在其中的缺失。在奥康纳看来,当财产关系和生产力倾向于通过损害或破坏而不是复制自身条件走向自我毁灭时,就意味着生态灾难将会转化为资本主义灾难,从而引发资本主义的第二重矛盾。①O’CONNOR J.Capitalism,nature,socialism:a theoretical introduction[J].Capitalism nature socialism,1988,1(2):11-38.也就是说,资本主义在资本积累循环作用下,无限制地压榨自然生产条件,从而引发自然对资本的报复,使人类进入一种慢性紧急状态。而这种慢性紧急状态又促使资本主义不得不进入一种战时状态,以应对所发生的灾难。但是,这就意味着资本主义的生产和消费必须予以暂停,其结果是资本积累的车轮停止,并爆发资本主义危机。事实上,资本主义在气候问题上的模棱两可和不作为,恰恰反映了资本主义固有的内在矛盾的不可调性,即资本一旦停止积累就会死亡。然而,无法回避的问题是,全球变暖引发的慢性紧急状态可能会造成人类的毁灭。那么,出路在哪里?在与环境决定论、社会民主主义以及无政府主义的论战过程中,马尔姆对列宁的战时共产主义政策进行批判性的改造,得出走出这种慢性紧急状态的方案只能是“生态战时共产主义”的结论,并就如何走向生态战时共产主义构建了一套涉及指导原则、可能路径、历史经验以及实施对象的激进方案。

(一)社会主义是前提:对三种气候政治流派的批判

其一,对环境决定论的批判。当前就气候波动、重大的传染性疾病与社会崩溃之间的关系,流行着这样一种带有天然的、目的性的、环境决定论味道的观点,即人类历史上发生的气候变化及重大瘟疫事件所导致的文明崩溃,是早已注定的自然现象,不能被人类所左右。人类的命运又总是陷入这种历史循环中,这意味着无论是古代文明还是现代文明,其文明的削弱乃至崩溃是迟早的事。进一步说,随着时间的推移,人类文明总是有着通过环境自我毁灭的倾向。②HARPER K.The fate of Rome:climate,disease,and the end of an empire[M].New Haven:Yale University Press,2017:192.例如,历史上的安东尼瘟疫、查士丁尼瘟疫等环境事件就导致了政权的衰落与更迭。对此,马尔姆认为,首先,在影响范围上,历史上的非人为气候变化事件不能与当前的全球变暖相提并论,它们之间存在质的差异。诚然,历史上的气候变动导致了文明的崩溃,但它的影响是有限的区域性波动,而当前人为因素所导致的全球变暖却是全球性的系统波动。其次,在影响结果上,历史上的非人为气候变化所导致的帝国衰落意味着贫富差距的缩小,人民在这种受剥削的衰落中能够得到喘息的机会,从而寻求到普遍的自我缓解。相反,当前人为的资本主义第二重矛盾所引发的气候变化和重大传染性疾病,不仅把贫富差距抬上新的高度,而且可能会彻底拖垮地球,并对人类命运产生不可逆的影响。最后,在机遇方面,与历史上不同的是,资本主义文明在制造全球气候危机的同时,也酝酿出社会主义文明这一解决危机的新形态。这种新形态在反资本主义的同时,能够通过有意识的政治干预为解决慢性紧急状态提供现实出口。③MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:71-72.

其二,对社会民主主义的批判。当马克思关于资本主义趋向崩溃的预言并未发生,资本主义生产方式在一次次经济危机中反而变得更加强大时,社会民主主义企图通过改良的渐进主义方式来进行零碎敲打的改革,以此希望逐步地将工人阶级从资本主义的泥潭中拉出来。不过,这种梦幻般的做法遭到奉行革命路线的罗莎·卢森堡(Rosa Luxemburg)的批判。在她看来,资本主义危机趋势只是被推迟了,而更可怕的暴力后果在未来必然会爆发。不出所料,在第一次世界大战和第二次世界大战时,带有软弱性和妥协性的社会民主党人放任并加速了灾难的发生。社会民主党人为何心存幻想?在马尔姆看来,社会民主党人缺乏灾难概念,并把希望寄托于这样一种假设,即随着时间的推移,不必与阶级敌人正面交锋,就能瓦解资产阶级,从而迈向社会主义。①MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:73.然而,正因社会民主党人缺乏灾难概念,加之资本主义善于制造危机,使世界长期处于慢性紧急状态,让生态灾难呈现为空前的加速状态。当灾难真正来临时,社会民主党人别无选择,要么被灾难吞噬,要么转向社会主义。不过,马尔姆对当前社会民主主义仍旧抱有较大希望,认为他们能够在长期慢性紧急状态下发挥重大作用。而这要求社会民主党人必须实现对自我民主政治的超越与革命,改变那种教条主义的最低政治诉求。

其三,对无政府主义的批判。面对新冠疫情这种慢性紧急状态,无政府主义粉墨登场。他们奉行不掌权就能改变世界、不需要国家就能实现完美自治的逻辑原则,认为人们可以在互帮互助中就能实现疫情防控。特别在疫情初期,那些陷入困境的人得到了当地社区和邻里的帮助,其所呈现出来的繁荣的互助景象给予了他们精神上的鼓舞。然而,在疫情中后期,长期宣扬这种互助乌托邦的无政府主义却不得不面对,因缺乏强有力的国家防控措施而造成疫情大规模蔓延的窘境。正因国家在某种意义上的缺位,最广大的弱势群体需要承受最多的痛苦。对此,马尔姆特意借用著名中东研究学者阿塞夫·巴亚特(Asef Bayat)的著作《没有革命者的革命:理解阿拉伯之春》(Revolution without Revolutionaries:Making Sense of the Arab Spring),来印证无政府主义的破产。巴亚特认为,埃及革命之所以失败,在于从没有夺取国家权力,逆行倒流的力量仍旧掌控着国家。因受到无政府主义的迷惑,革命者不打算接管国家,并最终被排斥在权力结构之外;当他们意识到需要国家权力时,又缺乏必要的资源从“一个换汤不换药”的政府手中夺取权力,并再次陷入民主的死循环中。②BAYAT A.Revolution without revolutionaries:making sense of the Arab spring[M].Stanford:Stanford University Press,2017:169.在慢性紧急状态下,如果践行无政府主义的理念,而不采取强有力的国家干预,结果可想而知。

通过对这三种气候政治流派的批判,马尔姆认为唯有社会主义才能应对气候问题与慢性紧急状态。不过,在他看来,仅凭社会主义仍不足以解决问题,还必须实施一种生态战时共产主义方案才有可能。

(二)走向生态战时共产主义的指导原则和可能途径

列宁开启的战时共产主义政策,不是一般意义上采取的包括调节消费和配给在内的战时紧急措施,而是针对灾难驱动因素本身采取的瓦解资本积累、资本主义生产方式及所有制关系的根本措施。因此,马尔姆认为完全可以通过借鉴这一政策,来应对气候危机和慢性紧急状态。

生态战时共产主义为应对气候危机和慢性紧急状态提供了三个决定性的原则。首先,生态战时共产主义把对危机症状的打击转向驱动动力的打击。这为结束慢性紧急状态提供了战略方向。在战争期间,列宁采取的根本措施是,把打击方向从导致战争爆发的具体症状转向导致战争爆发的资本主义制度。同样,生态战时共产主义不是停留在如何研发疫苗、阻挡太阳辐射等解决危机症状的具体办法上,因为这样只会让这种紧急情况变成慢性的,而是彻底针对造成这种慢性紧急状态的根本驱动因素,直接把枪口对准资本主义制度与化石资本。其次,生态战时共产主义把速度作为结束慢性紧急状况的关键要素。列宁说,“拖延确实等于自取灭亡”①列宁.列宁全集:第32卷[M].北京:人民出版社,1992:376.。同样,在慢性紧急状态下,任何折中主义、犹豫不决以及拖延都是行不通的,缺乏敏锐的危机意识和及时有效的应对都只会加速灾难爆发,造成恶性循环。最后,生态战时共产主义把强制性权威的运用作为结束慢性紧急状态的根本手段。此外,列宁还在抓住任何有可能机会的基础上,采取强制措施使经济走向灾难的地区转变为公共控制。过去几十年来,全球石油巨头没有表明自己要转型成为二氧化碳的清洁者和储存者,而肉类和棕榈油等大型跨国公司也没有致力于牧场和种植园的重建。这就意味着实现能源过渡必须要有强制性权威力量的介入。②MALM A.MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:90-92.

在可能途径方面,马尔姆提醒公众在日常生活中必须要向资本施加压力,打破化石资本凝聚的力量平衡。③MALM A.How to blow up a pipeline:learning to fight in a world on fire and white skin[M].London:Verso,2020:78-95.另外,在他看来,处于长期慢性紧急状态中的世界可能导致政治动荡,而这又会引发社会骚乱、非暴力反抗和故意破坏,并激发公众的革命意识,从而为新革命力量的出现提供了可能。不过,生态列宁主义者必须有一种提前“做好准备”的意识,才能在这种机遇来临时,利用强有力的领导组织和硬实力来快速引领变革。

(三)走向生态战时共产主义的历史经验

首先,根除资本主义私有制是生态战时共产主义的核心。在战争紧急状态下,尽管资产阶级也建立了国家对其经济的控制形式,但是这种控制形式会随着紧急状态的褪去而消解,私有财产神圣不可侵犯仍是资产阶级的最高信条。战时共产主义就是要打碎资本主义私有制,消灭资产阶级,从而实现社会主义公有制经济的国有化。同样,生态战时共产主义也需要做这样的革命工作,即通过国家政治体制实现绿色转型。

其次,战时共产主义下的能源转变为生态战时共产主义提供了启思。战争期间,在国内外势力双重夹击下,布尔什维克控制的地区被急剧压缩,可供开采的化石能源严重匮乏。因此,布尔什维克党不得不通过强制义务劳动和严格的军事纪律等方式,专门派人收集木材,以填补化石燃料的大范围缺位。在这种恶劣的环境下,虽然军事性的强迫劳动的能源政策饱受争议,但是基本以零化石能源而以生物能源为主的苏联红军打败了拥有丰富化石能源的国内外反对派。就此,马尔姆认为,战时共产主义的能源转变,为紧急状态下生态战时共产主义的能源转型提供了可能性。一是在当时如此恶劣的环境下,苏维埃政权依旧可以完成能源转变,今天人们也可以做到。问题的关键在于国家必须强制干预,但这种干预不是像当时国家那样强制人们劳动。因为今天的绿色技术革新已经使得对太阳能、风能等可再生绿色能源的利用更加高效和便捷,不需要大规模的劳动力来收集。二是在过渡期间摆脱化石能源依赖,在某种程度上需要国家利用强制力迫使民众放弃那些奢侈的非必需的资源消耗。

最后,极权主义和官僚主义是生态战时共产主义需要警惕的问题。在紧急状态下,国家主导的紧急行动容易引发极权主义和官僚主义,民主权利可能会遭受践踏和无视。从其可能带来的风险来看,战时共产主义政策并不完美。所以,列宁十分注重对国家权力的制衡,并警惕和反思官僚主义,防止国家走向人民的反面。所以,在马尔姆看来,为了避免国家陷入这样一种困境,生态战时共产主义首先要做的就是“永远不要侵犯言论自由和集会自由”①MALM A.Corona,climate,chronic emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:101.。

(四)走向生态战时共产主义的目标对象

其一,必须通过强制性措施来改变饮食结构。“强制性的全球素食主义可能是对所有人最有益的终点。”②MALM A.Corona,climate,chronic Emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:79.在马尔姆看来,从热带国家进口肉类是对森林生物多样性最具破坏性的行为之一,发达国家的饮食结构不应陷入消费主义所制造的所谓健康的饮食指南,而是应该遵循维度梯度和生态学知识。也就是说,要想停止大规模的森林砍伐,需要按“够了就好”的原则并遵循生态学知识调整饮食结构,既要减少肉类消费,还要减少对大豆、棕榈油、巧克力等单一农业经济作物的消费,以压缩热带森林种植园的规模。

其二,必须制定和执行严格的法律法规打击野生动物贸易,同时以强制手段改变人们消费野生动物的习惯。一方面,如果法律漏洞百出,处罚微不足道,执法不严,那么在高额利润驱使下,中间商不会停止资本积累的循环;另一方面,如果仅靠道德规范引导人们停止对野生动物的消费,其规范作用极其有限。这是因为:一是消费者对风险的认知并没有真正起到推迟作用。历史表明,每当重大传染病危机过去后,人们或再次被虚吹的具有保健功能的野生动物所吸引,或为炫耀自身地位而消费具有稀缺特性的野生动物,这意味着仅靠消费者的个体觉醒并不现实。二是消费习惯的养成具有长期性,而法律法规具有立竿见影的效果。三是过去那种推动消费者主动改过自新的策略已经失败。这客观上要求国家必须积极引导人们改变消费习惯。在马尔姆看来,解决问题的关键在于,必须重新赋予那些打击野生动物贸易的部门以更大的压制性权力,从根源上消灭这个行业的资本积累。③MALM A.Corona,climate,chronic Emergency:war communism in the twenty-first century[M].London:Verso,2020:81-82.同时,要打破人们对食用野味的美好想象,把人类对蛋白质的需求从肉类蛋白更多地转向植物蛋白。

其三,必须向石油巨头开战,通过收购或者无偿没收,把私营的石化企业收归国有,立即停止化石燃料燃烧,使慢性紧急状态成为过去。面对气候变暖,信奉技术至上的人们认为,现有的直接空气碳捕集技术(Direct Air Capture and Storage,简称DACS)可以通过矿化直接把大气中的二氧化碳过滤出来,并以固体形式埋藏在地下,其先进性要远远超过生物能源碳捕集和储存技术(Bio-Energy with Carbon Capture and Storage,简称BECCS),从而使人类看到了应对气候变暖的希望。然而,在马尔姆看来,资本主义公司利用DACS 收集二氧化碳面临的困境是,如何把埋藏在地下的二氧化碳转变成具有交换价值的商品。如果被存储下来的二氧化碳不具有商品属性,也就意味着它不能在市场上流通,获取利润必然成为一件不可能的事情。若没有办法进行资本积累,这项技术本身就是对自身的否定。正如著名地球工程社会研究学者霍莉·让·巴克(Holly Jean Buck)所言,DACS所要做的不单单是回收二氧化碳,而是把它埋藏起来,如果让它继续停留在商品逻辑中,就不能兑现负排放的承诺。①JEAN B H.After geoengineering:climate tragedy,repair,and restoration[M].London:Verso,2019:191.但是,要使这种技术大规模应用,把吸纳下来的作为非商品的碳物质从空气中排除并加以埋藏,就需要找到获取交换价值增量的途径。在马尔姆看来,这种巨额的、不以利润为导向的清理工作,只有在国家那里才能完成。因为扩大规模不仅需要先进的钻井技术、运输浓缩二氧化碳的基础设施以及超国家规模的组织,还需要大量的资金支持,而这是那些对释放二氧化碳负有历史责任的发达国家的石油巨头才拥有的东西。所以,必须向那些制造灾难驱动因素的石油巨头开战,将它们收归国有,使其从私营的化石燃料公司转变为重组下的国有公司,人类才有可能走上零排放的道路。

其四,必须强制干预人们的消费需求,把消费控制在合理范围内。如果说从回收端解决温室气体排放是化解气候危机问题的后半程,那么,从需求端减少温室气体排放则是化解气候危机问题的前半程。马尔姆认为,资本逻辑导向下的发达资本主义不会主动作出改变消费需求的转变,而放任自流的后果是慢性紧急状态可能让灾难达到沸点并主动找上他们,因而他们也不得不这样做。但是,资本主义的第二重矛盾又决定了其在立法上永远比驱动因素慢一步。在面对灾难时,他们会把希望寄托于那种短时间内能给地球降温的技术手段。然而,这种急功近利的干预地球系统的行动方案,可能会把人类引向另一无法预估的灾难之中。②SAPINSKI J,JEAN B H,MALM A.Has it come to this?The promises and perils of geoengineering on the brink[M].New Brunswick:Rutgers University Press,2020:131.所以,为避免灾难,必须立即利用现有的绿色新政、可再生能源技术推广和气候战时动员等手段,以重新分配、征用等方式,来逐步填补立即停止使用化石能源后的空白,从而在过渡期内指导能源结构完成过渡。问题的关键在于,对待需求必须有全面而严密的控制与规划。换言之,面对资本游戏,国家必须利用行政权力,从绿色生产端和绿色消费端两方面,强力调控人类的日常生活需要。

四、简要评析:马尔姆气候政治批判理论的乌托邦方案

马尔姆紧紧抓住资本逻辑这根毒刺,深刻剖析了发达资本主义制造了慢性紧急状态的残酷事实,并利用灾难辩证法模型构造了气候资本主义的灾难衍生机理。这是其气候政治批判理论的精髓。他强调,解决气候问题和慢性紧急情况的出路只能是社会主义,并提出了生态战时共产主义的大胆方案。但是,在当前全球地缘政治剧烈冲突而全球能源结构和格局总体并未发生根本性变革的背景下,他开出的理论药方依旧是一副缺乏阶级主体意识觉醒,充斥着激进、懦弱、妥协、恐怖味道,并带有明显乌托邦色彩的药方。

其一,马尔姆不关注如何主动激发无产阶级主体意识觉醒,而是希望从由慢性紧急状态可能引发的政治动荡中寻找公众革命意识觉醒的可能。这种缺乏阶级意识主体觉醒的方案深刻地体现出理想的丰满和现实的骨感。更为糟糕的是,他鼓吹让一些绿色环保激进分子通过搞故意破坏的极端形式来抗议气候问题,并以此向化石资本主义施压。这又难逃生态恐怖主义的嫌疑。再者,他不关注资本主义生产方式革新在应对气候问题和慢性紧急状态中的作用,而是把改变消费习惯、控制消费需求等作为主要应对策略,这本身就是一种本末倒置的做法。最后,马尔姆在批判社会民主主义的同时,在某种程度上又对其大为赞赏,这种前后不一的矛盾心理凸显了其生态革命立场的不坚定性、妥协性和懦弱性。可以说,马尔姆气候政治批判理论的方案充满乌托邦的激进色彩,其理想意义大于现实意义。

其二,在目前仍以资本主义生产方式为主导的全球经济中,面对气候危机,一方面,需要推动发展由社会大众参与的对抗资本积累的全球气候治理运动。也就是说,应该促使那些受到气候威胁严重的国家及其底层民众联合起来,让他们认识到气候变化与经济不公是统一的,必须对抗以利润为导向的资本积累的能源发展方式,全球气候治理才有可能。具体而言,从国家层面来看,要联合那些极易受到气候威胁的岛国、热带国家,极力争取那些受到气候变化影响的发展中国家,共同对抗以跨国公司为代表的化石资本的过度扩张。从资本主义国家资本积累的不同部门来看,应该积极联合那些受到气候变化影响的农业和那些新崛起的新能源产业等资本势力,共同对抗那些传统的化石产业及其依靠化石产业生存的行业等资本势力,并利用他们的影响力推动气候教育宣传和气候立法,提高人民群众的气候危机意识,并以此为契机参与国内政治活动,从而为参与国际气候谈判寻求力量支持。①谢富胜,程瀚,李安.全球气候治理的政治经济学分析[J].中国社会科学,2014(11):63-82,205-206.另一方面,需要秉持人类命运共同体理念和“人与自然生命共同体”理念,坚定走全球治理合作之路。具体而言,一是要破除那种人与自然对立的二元认识论、机械世界观、人类中心主义价值观,界定并处理好人类生存的权利与人类保护自然界的义务、发展中国家发展优先的权利与发达国家援助发展中国家的义务、当代人类发展的权利与保障后代人类生存的义务这三对关系。二是要继续推进“双碳”制度体系建设,充分发挥碳交易和碳税等市场机制的作用,重视地球工程技术和绿色能源技术的研发。三是要提高普通民众的节能减排意识,鼓励民众自觉践行绿色生活方式。