清创后负压封闭引流技术修复深度烧伤创面的效果评价

王 玲,杨 洪

(南阳南石医院 烧伤整形科,河南 南阳,473000)

深度烧伤主要涉及深Ⅱ度、Ⅲ度烧伤,其可对皮肤及黏膜组织造成较为严重的损伤[1]。目前临床上主要结合患者烧伤严重程度给予相应治疗措施,其中除常规清创操作外,多给予游离植皮处理,其主要采用供区完整组织对相邻活远处组织的缺损进行修复,但修复后患者多出现创面渗液红肿、感染等并发症,整体预后欠佳。负压封闭引流技术作为一项促进创面愈合的重要手段,其中的负压封闭环境有利于创面局部微循环的改善,在充分引流下能够促进肉芽组织生长,使得受损皮肤组织得以再生,同时可抑制分泌物的聚集,降低感染风险,提升创面的循环率以及植皮的成活率[2]。基于此,本研究旨在探讨清创后负压封闭引流技术修复深度烧伤创面的临床效果,现进行如下的报道可供临床参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

此项研究的实施经由院内的医学伦理委员会审核后批准。选例时间:2019 年6 月至2023 年2 月,研究对象:我院收治的深度烧伤患者(96例),随机分为对照组和观察组,每组48例。两组一般资料经比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。对照组患者的烧伤程度:30 例为深Ⅱ度,18 例为Ⅲ度;烧伤原因:21 例为化学品烧伤,16 例为燃油烧伤,11例为热液烫伤;年龄为32~64岁,平均范围(45.12±4.07)岁;其中29 例为女性,19 例为男性。观察组患者的烧伤程度:32 例为深Ⅱ度,16 例为Ⅲ度;烧伤原因:23 例为化学品烧伤,15 例为燃油烧伤,10例为热液烫伤;年龄为30~65岁,平均范围(44.85±4.20)岁;其中31 例为女性,17 例为男性。所有患者及家属均签署知情同意的相关证明文件。诊断标准:依据《烧伤外科学临床诊疗指南·创面处理分册》[5]中的相关内容。

1.2 纳入标准

经分析比较与上述的诊断标准相符合者;均为深Ⅱ度~Ⅲ度烧伤者;烧伤面积 <5%可行负压封闭引流技术者;对于植皮修复手术具有耐受性者;血液系统正常者;生命体征平稳者等。排除标准:合并机体恶性肿瘤者;合并吸入性损伤者;合并较为严重的心、肺功能损伤者;孕妇及哺乳期妇女;伴随糖尿病等基础疾病者;所需主要病历资料不全者等。

1.3 治疗方法

给予对照组患者常规清创换药+游离植皮:对患者进行常规的营养支持、纠正水电解质紊乱、酸碱失衡状态、抗感染,同时进行1次/d的清创、换药处理,将坏死的组织进行清除后,观察患者创面情况,见新鲜的肉芽组织之后即可进行游离植皮修复处理:于患者的健侧肢体或腹部取中厚皮片(功能部位)或者刃厚皮(非功能部位)进行移植,刃厚皮行邮票状移植,中厚皮片行拉网或戳孔后移植,制成筛状皮片之后覆盖于创面,进行加压包扎处理,结束后给予250 mL的氯化钠注射液+2 mL的头孢替唑进行静脉滴注,2 次/d;1周后打开包扎的敷料,检查皮片的恢复情况,对于存在坏死现象的皮肤进行再植皮(局部坏死部分予以剪除)。

在对照组基础上,联合给予观察组患者负压封闭引流技术:以酒精对创面周围作适当清洁后,结合创面形态、大小等裁剪适当大小的敷料并将其覆盖在患者的创面上,使用粘贴薄膜覆盖封闭创面,并借助引流管与负压吸引装置及引流瓶进行连接(过程中设定200~300 mmHg的负压压力),进行1周左右的吸引后更换敷料。两组均观察至出院。

1.4 观察指标

①分析、对比两组患者的恢复及住院情况:记录并比较观察组与对照组患者的创面愈合时间、平均住院时间、平均换药次数,并进行首次植皮存活率的计算:植皮成活面积/创面的原始面积×100%。②分析、对比两组患者的血清5-羟色胺(5-HT)、脑内神经肽(NPY)、前列腺素E2(PGE2)水平:于不同时间点(治疗前、治疗后)进行血液的采集及血清的制备工作,样本量:6 mL的空腹外周静脉血,其中3 mL进行离心制备血清处理(过程中设定转速为3 500 r/min,离心半径为8 cm,离心时间为15 min),血清5-HT、NPY、PGE2水平变化以酶联免疫吸附试验的检测结果为准。③分析、对比两组患者的血清C反应蛋白(CRP)、肿瘤坏死因子(TNF)-α、白细胞介素(IL)-8、IL-10水平,于不同时间点(治疗前、治疗后)取②中的另外3 ml静脉血,使用相同的血清制备方式,之后血清CRP、TNF-α、IL-8、IL-10水平的检测结果同以酶联免疫吸附试验的检测结果为准。④分析、对比两组患者的并发症发生情况:将观察组与对照组患者治疗期间的各项并发症发生情况(渗液与血肿、创面感染、肺部感染以及皮片移位)进行统计,并计算并发症总发生率。

1.4 统计学方法

本研究数据使用SPSS 26.0软件进行分析。计数资料(并发症)以[例(%)]表示,行χ2检验;计量资料(恢复及住院情况、血清5-HT、NPY、PGE2水平等指标)以()表示,组间比较行t检验。P<0.05表示差异有统计学意义,

2 结果

2.1 恢复及住院情况

相较于对照组各项指标,观察组的创面愈合时间、平均住院时间均更短,平均换药次数更少,首次植皮存活率更高(P<0.05),详见表1。

表1 两组的恢复及住院情况比较()

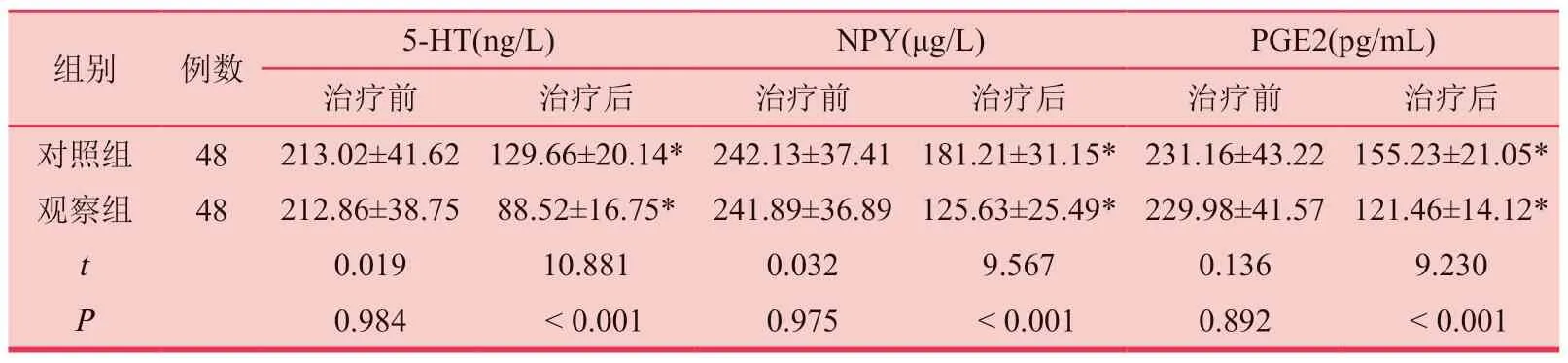

2.2 血清5-HT、NPY、PGE2 水平

经与治疗前比,两组患者治疗后的血清5-HT、NPY、PGE2水平均降低,相较于对照组各项指标,观察组均处于更低水平(P<0.05),详见表2。

表2 两组治疗前、后的血清5-HT、NPY、PGE2 水平比较())

表2 两组治疗前、后的血清5-HT、NPY、PGE2 水平比较())

注:与治疗前比,*P <0.05。

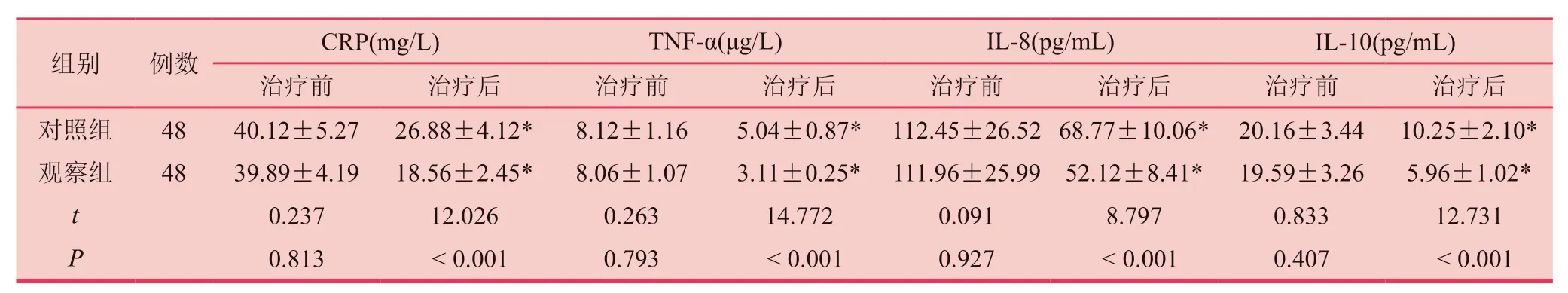

2.3 血清CRP、TNF-α、IL-8、IL-10 水平

经与治疗前比,两组患者治疗后的血清CRP、TNF-α、IL-8、IL-10水平均呈现降低的趋势,相较于对照组各项指标,观察组均处于更低水平(P<0.05),详见表3.

表3 两组治疗前、后的血清CRP、TNF-α、IL-8、IL-10 水平比较()

表3 两组治疗前、后的血清CRP、TNF-α、IL-8、IL-10 水平比较()

注:与治疗前比,*P <0.05。

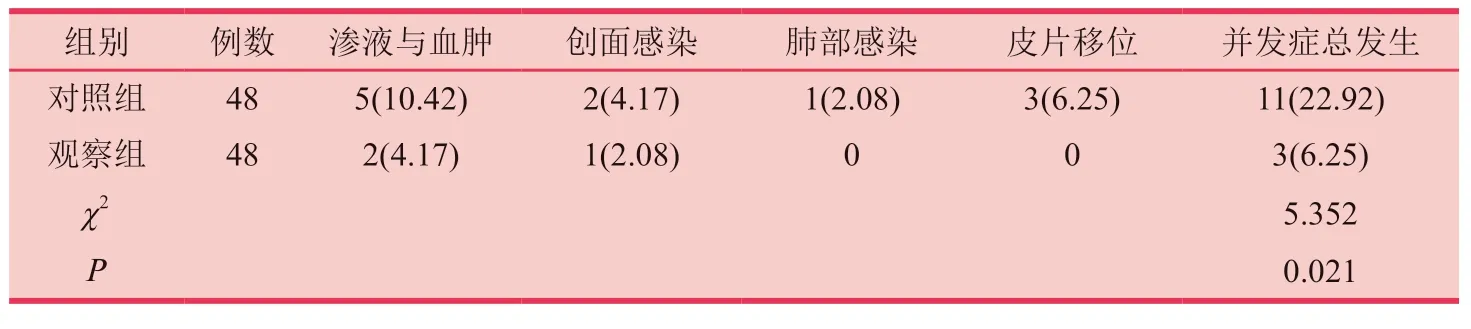

2.4 并发症

经与对照组(22.92%)比,观察组治疗期间的并发症总发生率(6.25%)明显处于更低水平(P<0.05),详见表4。

表4 两组组治疗期间的并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

当患者发生深度烧伤时,其皮肤屏障功能可遭到较为严重的破坏,机体免疫力随之降低,且受到坏死组织及大量组织液渗出的影响,细菌得以快速生长繁殖,血管内皮细胞功能受损严重[6-7]。目前常规的清创、换药处理仅可清除表层坏死组织,对深层组织的处理效果欠佳。植皮治疗有利于避免细菌对创面的入侵,且通过植皮可促使相应皮肤组织逐渐生长并覆盖创面,然而因患者局部组织受损较为严重,感染风险较高,进而单独应用下植皮的成活率较低[8]。

对于烧伤患者主要的处理原则即为:清洁创面减少感染,同时使创面快速愈合。负压封闭引流技术是现今处理烧伤创面的一项崭新技术,其能够将创面形成封闭的环境,进行全方位的引流,相应装置所产生的压迫与吸引有利于局部细胞变形,增加蛋白质的大量合成并引导细胞增殖,增加创面血供,进而有利于促进创面肉芽组织的增生及新生血管的生成。另外,其所使用的半透膜具有良好的透气性,在进行创面覆盖的过程中能够进行持续的吸引引流,进一步提升引流质量及效率,加速肉芽组织的生长,同时可使得创面保持湿润状态,进而可加快患者的创面愈合进程[9]。另一方面,负压封闭引流技术在对组织渗出及坏死物清除方面有及时性、持续性等优势,有利于对局部血流状态及微环境起到改善作用,进而利于调节各项疼痛介质的表达,进而可减轻患者痛苦[10]。通过对本研究的部分结果进行分析可发现,相较于对照组各项指标,观察组患者的创面愈合时间、平均住院时间均更短,平均换药次数更少,治疗后的血清5-HT、NPY、PGE2水平均处于更低水平,提示深度烧伤患者应用清创后负压封闭引流技术修复有利于减轻其疼痛程度,减少换药次数,加快其创面愈合。

CRP、TNF-α、IL-8等均为常见的促炎因子,其水平升高可加重创面损伤,阻碍患者康复。负压封闭引流技术可通过加强创面的引流而对局部炎症反应起到调节作用,利于创面氧气及营养的顺利运输,进而抑制各项炎性介质的表达。其中的负压操作有利于减少水肿液的渗出,减轻局部组织的水肿状态及感染程度,同时可促使创面与植皮有效贴合,降低移位风险[11]。通过对本研究的部分结果进行分析后可发现,相较于对照组各项指标,观察组患者治疗后的血清CRP、TNF-α、IL-8、IL-10以及治疗期间的并发症总发生率均处于较低水平,提示深度烧伤患者应用清创后负压封闭引流技术修复能够减轻机体炎性损伤,减少并发症,安全性更高。

鉴于上述分析,能够证实负压封闭引流技术在深度烧伤修复中的有效性,然而围术期更需注意,术前作好对患者的皮肤准备,对于多毛部位将毛发剃去,目的在于术后生物透膜能够更为紧密的粘贴,避免皮肤的毛孔内发生细菌大量繁殖,进而诱发不必要的创面感染。另一方面,需注重对皮肤褶皱部位的清洁。术后需要对引流管进行妥善的固定,将各接头做好连接,避免受压、发生脱落、压迫创缘皮肤等,将引流液的性质、颜色,引流量等作好记录,观察引流管是否处于通畅状态,若引流不畅可进行管道冲洗或者向外部抽吸,必要者可将引流管进行更换;注意对患者的脉搏、体温等体征进行密切的关注,稳定患者情绪,提升对治疗及护理人员的配合程度;另外,术后需做好对患者的营养支持,叮嘱患者多进食高蛋白、高维生素、高热量等类型的食物,使得患者养成良好的饮食习惯,提升机体的免疫力,进一步加快肉芽组织的生长,利于创面的愈合。术后恢复过程中,对于发生渗液与血肿的患者,可借助生理盐水进行清洗;另外可在遵医嘱情况下、结合药敏结果适当服用抗生素进行综合治疗以降低肺部感染的发生风险,对于感染严重者可适当增加剂量。此外,需适当抬高患肢制动,有利于静脉回流,减轻患肢的水肿程度,且可降低皮瓣移位的发生率。

综上,清创后负压封闭引流技术修复深度烧伤创面的临床效果较为显著,其有助于减轻患者疼痛,抑制炎性介质表达,同时可降低并发症发生风险,促进创面恢复,但本研究有一些不足之处(样本量少、中心单一等),基于此临床可纳入更多的样本量,进行更为深入的、多中心的研究,为临床上深度烧伤患者的治疗及恢复提供更为科学的依据及参考。