学前教育专业专科生专业选择动机研究

——基于对某高校的调查*

杨恩慧 刘 娟 高 健

(1 盐城幼儿师范高等专科学校,江苏盐城,224000)(2 山东师范大学教育学部,山东济南,250014)

专业选择是作为选择主体的学生(及其家庭)所做的关乎自身在大学及以后学习阶段受教育方向与内容的一种教育选择,对学生个人发展具有非常重要的影响。从短期来看,学生的专业选择与其自身兴趣和理想的匹配程度会极大地影响其专业满意度、专业认同感、专业信念、专业承诺以及专业学习的动机、态度和表现等;〔1-7〕从长远来看,学生所学专业会在很大程度上影响他们的专业知识与能力结构、未来职业选择、职位流动路径以及人生发展方向等。〔8-11〕鉴于此,学生在进行专业选择时往往会慎重考量多方面因素。

学生的专业选择是一项复杂的行为,会受到社会、经济、文化、个体心理与需求等各方面因素影响。基于此,本研究以构成学前教育专业主力军之一的专科生为调查对象,探究影响他们选择学前教育专业的主要因素,进而为高师学前教育专业招生与教学工作的优化提供参考建议。

一、研究方法与数据来源

1.研究方法与工具

本研究采取问卷调查法对学前教育专业专科学生的专业选择动机进行调查与分析。使用的调查问卷是在参考黄萍萍编制的《大学生专业选择的影响因素分析》的基础上,结合学前教育专业的实际状况、文献探讨、学生开放访谈及预调查结果而修订完成的《学前教育专业学生专业选择情况调查问卷》。该问卷由两部分构成:第一部分为学生基本情况调查,包括户籍所在地、父母受教育程度、专业满意度等基本信息;第二部分为学生专业选择的影响因素量表,包括自身兴趣、家庭经济状况、父母对其未来工作期望(以下简称“父母期望”)、就业前景、职业理想、父母职业、学前教育发展及报考学前教育专业的相关政策(以下简称“报考政策”)、专业性别关系认知(即将性别与专业选择关联在一起的认知观念,如“觉得女生做幼儿园教师挺好的”或“觉得男生做幼儿园教师会很吃香”)、继续升学空间、专业热度(即是否为热门专业)、自身能力特长、自身性格特征、招生宣传、中高考成绩、他人建议等15 个因素,以李克特五点量表形式呈现,从“非常不重要”“不重要”“一般”“重要”到“非常重要”依次赋1—5 分,得分越高表示该因素对于学生专业选择的影响程度越高。采用克龙巴赫α 系数对问卷信度进行检测,结果显示克龙巴赫α 系数为0.816,表示该调查问卷具有较高的可靠性。

2.数据来源与样本描述

本研究采取方便取样方式,选取某高校学前教育专业学生作为调查对象,通过“问卷星”平台进行问卷调查,共回收问卷473 份,其中有效问卷402 份,有效回收率约为85%。在本研究所调查的402 名学生中,农村生源占57.21%,城镇生源占42.79%。在父母受教育程度方面,父亲受教育程度为高中及以下的占75.62%,大学本科及以上的仅占8.76%,母亲受教育程度为高中及以下的占81.09%,大学本科及以上的仅占5.22%。

二、研究结果与分析

1.学前教育专业专科生专业选择的因子分析

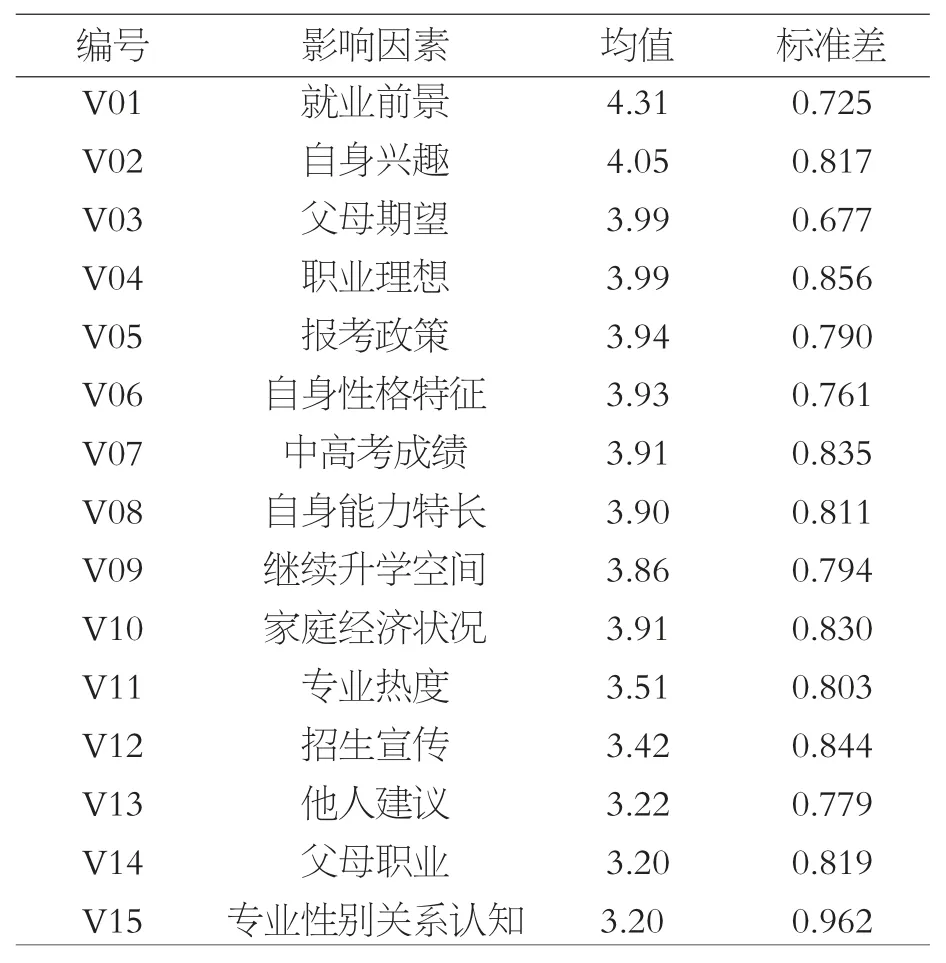

如表1 所示,通过对各影响因素进行均值计算与比较发现,就业前景、自身兴趣、父母期望、职业理想以及报考政策5 个影响因素均值最高,分别为4.31、4.05、3.99、3.99、3.94;相比之下,专业性别关系认知、父母职业、他人建议、招生宣传以及专业热度几个影响因素的均值最低,分别为3.20、3.20、3.22、3.42、3.51。据此可初步判断,对于学前教育专业专科生来说,他们在进行专业选择时更多受就业前景、自身兴趣、父母对其未来工作期望、职业理想以及报考政策因素影响,而较少受专业性别关系认知、父母职业、他人建议、招生宣传以及专业热度所影响。

表1 各影响因素的均值比较

由于影响学前教育专业专科生专业选择的因素较多,为进一步明晰这些影响因素的结构类别,本研究通过因子分析法对上述15 个影响因素进行处理。取样适切性量数(KMO)统计值为0.819,大于0.5 且介于0.8—0.9 之间,巴特利特(Bartlett)球形检验结果也显示近似卡方为1906.289,p<0.05,表明本问卷具有良好的结构效度,可进行因子分析。使用主成分分析法对各影响因素进行方差贡献率分析发现,方差特征值大于1 的因子共有4 个,方差贡献率分别为31.051%、13.187%、8.153%和7.035%,累积方差贡献率为59.425%,碎石图结果也表明提取4 个因子是比较合适的(见图1)。

图1 碎石图

为了更好地解释公共因子,采用凯撒正态化最大方差法对载荷矩阵进行旋转,得到各因子的代表性因素。第一个因子对于“自身兴趣”“职业理想”“自身性格特征”“自身能力特长”几个因素具有较高的解释性。这些因素均属个人内在特质,因此可将第一个因子命名为“个人影响因子”。第二个因子对“专业热度”“专业性别关系认知”“继续升学空间”“报考政策”“中高考成绩”几个因素的解释程度较高。这些因素主要围绕“学前教育这一专业如何”而展开,关乎的是学前教育专业本身所呈现出的生态环境,因此将这一因子命名为“专业影响因子”。第三个因子对“父母职业”“他人建议”“家庭经济状况”“招生宣传”具有较高的解释性。这些因素构成了与学生直接相关的微观环境,因此第三个影响因子可命名为“环境影响因子”。最后一个因子对“父母期望”“就业前景”的解释程度较高。从根本上说,就业前景以及父母对其未来工作期望都与学前教育专业所对应的职业工作环境直接相关,因此将这一因子命名为“职业影响因子”。

2.学前教育专业专科生专业选择的动机类型分析

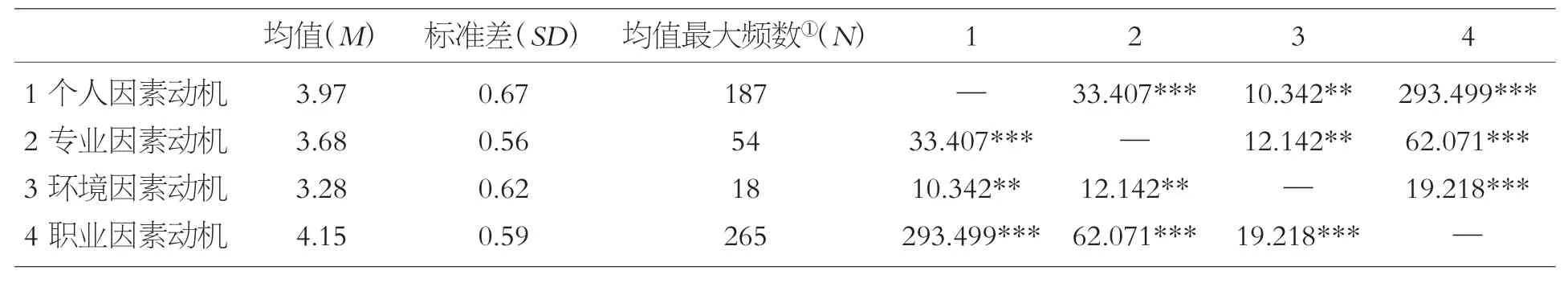

上述四个影响因子,分别对应专业选择的四种动机类型,即个人因素动机、专业因素动机、环境因素动机以及职业因素动机。表2 所呈现的是四种动机类型的均值、标准差、均值最大频数统计和四种动机之间的相关性检测结果。通过比较四种动机类型的均值和均值最大频数可以初步得出结论,学生的职业因素动机>个人因素动机>专业因素动机>环境因素动机。通过对四种动机类型进行两两之间的卡方检验,结果也显示四种动机类型之间差异性显著。这说明对于学前教育专业专科生而言,职业因素动机对其专业选择的影响最大,个人因素动机次之,专业因素动机和环境因素动机的影响则相对比较小。这说明学前教育专业专科生的专业选择,是以就业导向为主、个人意愿相对突出而较少受到他人及周围环境影响的。由此可见,他们的专业选择明显表现出略过“专业”而直指“职业”的实用主义倾向,即在进行专业选择时相对比较缺乏对于学前教育这一专业本身的关注,而片面指向这一专业所对应的工作前景和预期收益。

表2 四种动机类型描述性统计及差异性检验

3.专业选择动机与专业满意度、专业了解程度关系分析

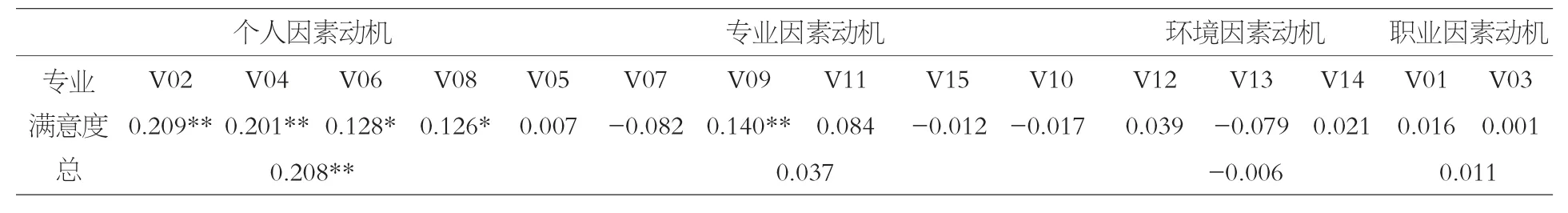

不同专业选择动机的学生,在入学之后对于学前教育专业的满意度也存在差异。表3 为专业选择动机与专业满意度相关性分析表。从中可以看出,个人因素动机与专业满意度呈现显著正相关,也就是说,越是出于个人内部因素动机而选择学前教育专业的学生,其专业满意度也就越高。通过对各因子成分与专业满意度进行进一步的相关性分析也可看出,个人因素动机中的“V02 自身兴趣”“V04 职业理想”“V06 自身性格特征”“V08 自身能力特长”均与专业满意度呈现显著正相关。另外也可以看出,专业因素动机和环境因素动机中的“V07 中高考成绩”“V10 家庭经济状况”“V13他人建议”与专业满意度呈负相关关系。这也就是说,受到中高考成绩、家庭经济状况限制或是遵从他人建议而被动选择学前教育专业的学生,专业满意度相对比较低。此外,专业因素动机中的“V09继续升学空间”与专业满意度之间也呈现显著正相关。这表明,出于升学目的而选择学前教育专业的学生,更容易获得较高的专业满意度。

表3 专业选择动机与专业满意度相关性分析结果

学生在专业选择上的动机差异,与其在专业选择之前对于学前教育专业的了解程度也密切相关。表4 即为专业了解程度与专业选择动机相关性分析表,从中可以看出,专业了解程度与个人因素动机呈显著正相关。也就是说,学生在选择学前教育专业之前对于该专业的了解程度越高,就越倾向于出于个人因素动机进行专业选择。通过对专业了解程度与各因子成分进行进一步的相关性分析,从中可发现,个人因素动机中的“V02 自身兴趣”“V04 职业理想”“V06 自身性格特征”以及“V08 自身能力特长”均与专业了解程度呈显著正相关。与此同时,专业因素动机中的“V09 继续升学空间”与专业了解程度也呈显著正相关。这说明在选择学前教育专业之前对该专业有更多了解的学生,在专业选择时会更多考虑就读专科层次学前教育专业的后续升学空间问题。

表4 专业选择动机与专业了解程度相关性分析结果

三、建议

1.加强专业入门教育,深化学前教育专科生的专业理解与认同

由于不同学生的专业选择动机存在差异,因此他们对于学前教育专业的初始认知与认同以及对于就读学前教育专业的内在诉求也不尽相同。但是长期以来的学前专业教育却忽略了学生之间的这种差异性,将所有学生放在同一起跑线上进行无差别的专业教育,以致很多学生在整个专业学习的过程中始终处于被动状态,对于学前教育专业的理解与认同也总是含混地与对“幼儿园教师”这一职业的理解与认同相等同,而缺乏对于学前教育专业本身的理解与认同,从而导致学前教育专业的“专业性”被削弱。为深化学前教育专科生对于学前教育专业的专业理解与认同,有必要在课程体系中增设“学前教育专业入门教育”。但是需要注意的是,专业入门教育应是围绕学前教育专业“是何”“为何”“如何”等问题而展开的、旨在帮助学生厘清对于学前教育专业的认知、增强他们对于学前教育专业的了解、激发他们的内在兴趣与动机、提升他们的专业认同与承诺的一门系统性课程。

2.革新招生录取模式,选拔更多真正乐于投身学前教育的学生

对教师来说,“乐教”比“善教”更重要,“乐教”可以说是“善教”的基础与前提,一个对于教育事业没有热爱之情、没有认同感和承诺意识的教师,即便知识再丰富、能力再突出,也很难在教育岗位上待得长久。但是现阶段我国的学前教育专业招生,尤其是专科层次的学前教育专业招生,主要是根据考生的中高考成绩进行“择优录取”,在开始专业教学之前基本上没有专门的面试或其他考核方式来考察考生的专业认知、专业情意以及专业学习潜力。〔12〕这会造成一部分学生在入学之后对于专业学习的兴趣不高、动力不足,专业认同感和专业承诺度也比较低,不仅影响学前教师的职前教育成效,而且为未来学前教师队伍的稳定性埋下风险。因此,为了能够选拔出真正热爱学前教育、乐于投身学前教育的学生就读学前教育专业,有必要对学前教育专业的招生录取模式进行革新,改变一直以来以中高考成绩作为唯一录取标准的做法,可以通过增加面试环节来了解学生对于学前教育专业的认识、选择学前教育专业的动机。目前,已有一些本科院校针对教师教育类专业启动了招生模式改革,比如采取“学业水平测试”“综合素质评价”和“中高考统一选拔”相结合的综合式招生模式,或是采取“大类招生、二次选拔、分段培养”的招生模式。这些模式都取得了一定的成效,值得专科层次学前教育专业招生参考和借鉴,并在此基础上进行更多地探索与创新。

3.拓展继续升学途径,助力学前教育专科生的持续成长

专科层次学前教育既属于教师教育的一环,同时也具有职业教育的性质。在此双重属性的影响下,学前教育专科生在以就业导向为主的前提之下,意识到现今社会对于学前教师学历及能力的要求越来越高,专科学历将越来越难以满足未来工作和发展的需要,由此很多学生萌生出继续升学的需求。为此,各培养院校有必要对专科层次学前教育专业人才培养的功能定位做出相应调整,将“就业”与“升学”相结合。正如《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》中所指出的,现代职业教育应“建立健全多形式衔接、多通道成长、可持续发展的梯度职业教育和培训体系”,从而“让不同禀赋和需要的学生能够多次选择、多样化成才”。所以,面对学前教育专科生的继续升学需求,政府、高等专科师范培养院校以及本科院校三方之间有必要协同合作,进一步拓宽“5+2”、“3+3”、自学本科考试等“专升本”通道,扩大各类“专升本”的招生规模,完善“专升本”的课程教学及管理,从而助力学前教育专科生的持续成长。