数字经济、生产要素结构和地区价值链地位攀升

崔祥民 张子煜

摘 要:在数字经济下,数据要素的加入使生产要素结构发生变化,通过优化生产要素结构可能有助于地区价值链地位的提升。在理论分析的基础上,本文基于2011-2020年30个省市的面板数据系统探讨数字经济对地区价值链地位的影响效应,并通过构建生产要素结构测度指标体系,探究生产要素结构的中介效应、考察数据要素配置的门槛效应。研究发现:数字经济显著提升了地区价值链地位,其中对东部地区的作用尤为明显,这一结论在使用外生政策冲击克服内生影响和一系列稳健性检验后依然稳健。进一步研究发现,物质-劳动力要素结构已成为数字经济推动价值链地位攀升的重要渠道,数据要素暂未呈现显著正渠道效应。此外,数据要素配置在数字经济推动价值链地位攀升中呈显著U型门槛效应。由此,各地区需要借数字经济助力生产要素结構性改革,尤其是重点培育数据要素,以实现价值链地位的不断攀升。

关键词:数字经济;价值链地位;生产要素结构;数据要素配置

中图分类号:F427 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2023)05-0100-11

收稿日期:2023-02-22

作者简介:崔祥民(1977-),男,江苏丰县人,教授,博士,研究方向:创业经济学与人才经济学;张子煜(1999-),女,河南安阳人,硕士研究生,研究方向:数字经济。

基金项目:国家社科基金项目,项目编号:22BGL053;江苏省社科基金项目,项目编号:22GLB025;江苏省研究生科研与实践创新计划项目,项目编号:KYCX22_3728。

一、引 言

过去几十年,凭借廉价劳动力、土地等传统要素禀赋的优势,我国成功融入了由发达国家主导的全球生产链、价值链,通过承接技术要素含量低、处于价值链低端的生产加工环节产业获利,实现经济的快速增长。但是近年来随着我国劳动力素质提高导致劳动力成本增加、土地资源紧缺导致土地价格增高等情况出现,我国要素成本低廉的竞争优势逐渐降低,大量产业正逐渐转移到东南亚等更具成本优势的国家,我国通过价值链低端产业获利的时代一去不复返。与此同时,自2018年中美贸易战打响以来,逆全球化趋势愈发明显,技术壁垒越来越高,我国试图通过提高技术要素总量和质量进而实现经济增长的想法却一再受到西方国家的压制。近年来,我国产业受到价值链高低两端的压力陡增,价值链“双向挤压”趋势明显。

《中国互联网发展报告2021》指出,2020年中国数字经济规模已达39.2万亿元,总量位居世界第二,占GDP比重达38.6%,增速达9.7%位居世界第一,数字经济成为激发经济进一步增长的关键动力。毕马威预测到2030年,数字经济在我国GDP中占比将高达77%,并创造153万亿元的贡献。我国《“十四五”数字经济发展规划》提出要推动数字经济和实体经济融合发展,赋能传统产业转型升级。由此可见,在实体经济发展由大变强的过程中,数字经济其强大的赋能力量,成为了提高我国出口竞争力的关键动力。

数字经济作为推动我国产业转型升级的重要力量,生产要素结构会因数据要素的产生而发生变化,这无疑会对价值链地位产生影响,那么数字经济是否会通过优化生产要素结构进而促进地区价值链地位提升?数据要素的诞生会因边际效应或者创造性毁灭效应对价值链地位产生提升或降低的作用,那么数据要素配置在数字经济对价值链地位攀升中起到何种作用?要客观回答上述问题,还要进行严谨的理论推导和科学的实证检验。

关于数字经济对价值链攀升的作用,本文尝试从数字经济、价值链地位、数字经济对价值链地位的影响效应和要素结构等方面进一步进行探讨。本文测量30个省市2011至2020年价值链地位攀升程度,从要素结构优化视角探究数字经济通过要素结构优化对价值链攀升的中介作用机制,并探究数据要素配置对价值链地位的门槛效应。

本研究可能的边际贡献:第一,将数字经济、生产要素结构和价值链地位放入一个分析框架中,详细探究了生产要素结构的优化在数字经济促进价值链地位攀升机制中起的作用,支持了数字经济、生产要素结构优化和价值链地位攀升之间作用机制的理论脉络,丰富了影响价值链攀升因素的内涵体系。第二,将数据要素配置加入生产要素结构体系中,完善了要素结构优化对价值链地位攀升的机制分析。第三,利用门槛效应研究数据要素配置对价值链攀升的非线性关系,探究数据要素配置对价值链地位的区间促进作用,为我国进一步实施供给侧结构性改革提供政策依据。

二、理论分析与研究假说

数字经济可以产生交易成本降低、价值链治理加强、价值创造渠道拓展和生产交易效率提高的效应,促进价值链地位攀升。首先,数字经济有效减少了交易过程中的中介环节,使交易者实现点对点交易,从而降低了交易成本并全面提升了经济社会效率,进而利于实现价值链地位攀升[1]。其次,数字经济可以帮助企业吸引顾客、扩大用户流量以此创造额外的价值[2],较高的收入增长率有助于提升价值链治理能力,进而提升价值链地位。再次,数字经济也是价值创造的新引擎,数字技术的发展促进了智能制造的兴起,企业运用成本更低的机器人代替低端劳动力创造产品溢价提高产品的附加值[3],有利于企业实现价值链地位攀升。最后,数字经济促进技术创新和提高资源配置效率,提升生产率进而使制造企业向微笑曲线两端高附加值环节攀升[4]。因此,本文提出如下假设:

H1:数字经济对价值链地位攀升具有正向促进作用。

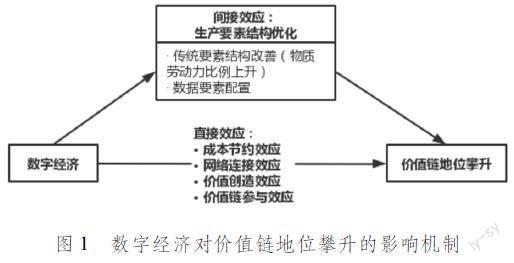

近年来,随着自然资源物质要素和劳动力要素素质的提高,传统生产要素成本普遍上升,我国过去要素投入型增长在投资边际收益递减作用下变得难以维持,因此必须从生产要素结构优化方面突破困境。数字经济从“存量优化”和“增量补充”两方面重塑生产要素结构[5],即要素结构优化既包含传统要素结构优化,同时还应该考虑到数据要素的影响。首先,数字经济改善了传统生产要素的配置,主要包含物质-劳动力要素结构优化。数字经济的发展带动了数字技术相关基础投资建设,夯实数字底层技术发展和落地实施,低技能劳动力被机器取代,传统就业岗位逐渐消失,物质-劳动力比例上升[6]。其次,数字经济培育新生产要素即数据要素。传统贸易理论将生产要素结构主要集中于初级要素,没有将高级要素纳入要素结构分析框架中,然而不断发展高级要素并优化要素结构才是一个经济体保持持久竞争优势的前提条件,用动态比较优势理论解释,即高级要素的培育可以促进贸易结构的出口转型[7]。数据要素本质上是一种载体,记载着客观事物的性质、状态和关系等信息,具有明显区别于传统生产要素的独特性[8]。从生产要素重要性来排序,现阶段数字要素是当之无愧的第一要素[9]。因此数字经济持续改变生产要素体系中要素的相对重要性,改善地区产业运行质量和生产效率,为我国在全球价值链重塑大背景下抓住新发展机遇,占据价值链高位提供新渠道。最后,生产要素结构优化促进出口产品技术含量提升,有助于促使产品有效参与国际生产上游的分工,对价值链攀升产生正向促进作用。数据要素具有非常强的即时性、再生性、渗透性和自我优化性[10],海量数据信息经过整理分析变成对企业生产有用的数据要素,能更好判断预测消费者偏好和行为习惯,帮助产品供给结构向市场需求结构靠拢,降低供需错配问题,增加有效产品供给,增强我国产业在全球高端价值链分工中的作用。由此,物质-劳动力要素结构升级能够促进产业整体向高端迈进,进而改善产业发展质量[11],提升我国价值链所处的地位(参见图1)。因此,本文提出如下假设:

H2:数字经济通过生产要素结构优化促进价值链地位攀升。

数字经济对价值链地位攀升的非线性效应。数字技术的“赋能”和“渗透”可以从根本上对生产要素进行改造升级[12],但其过程可能并非呈现线性增长趋势。在数字经济刚出现的时期,数据要素的微量增加都可能带来较高的边际促进效应,然而随着数据要素的逐渐累积,由于边际收益递减规律的存在,导致数字经济促进价值链地位攀升的边际效用慢慢回落,最后当数据要素存量过多甚至引起生产要素结构内部失衡时可能会导致数据要素的增量会对制造业价值链升级产生负的边际作用,由此存在先促进后抑制的倒U型非線性效应过程。但部分学者认为数字经济促进价值链地位攀升的效应可能是先抑制后促进的U型效应。在数字经济发展初期,由于数字要素的产生会打破传统要素固有结构,冲击传统要素结构进而形成新组合方式,生产要素内部重新匹配和组合的过程可能会造成要素结构暂时失衡,产生“创造性破坏”的效果,不利于短期价值链地位攀升[13]。长期来看,传统要素结构转型使高级要素更多流向高技术产业部门,实现组织持续创新,增强了数字经济促进价值链地位攀升影响[14]。同时长期调整使得数据要素配置逐渐完善,其在数字经济促进价值链地位攀升中所起的作用也会逐渐提升。综合来看,学者普遍认为数据要素配置作为门槛变量对价值链地位的作用是非线性的,但具体是U型还是倒U型还需要进一步探索。因此,本文提出如下假设:

H3:数字经济对价值链地位攀升的影响呈现非线性特征。

三、研究模型设计与变量说明

(一)模型设定

1.基准模型设定。为探究数字经济对价值链地位攀升的直接影响,本文构建面板数据计量模型进行实证分析,基准模型设定如下式:

MVCCit=β0+β1DLDEit+β2Xit+ui+ut+εit(1)

其中,MVCCit表示i地区t时期地区价值链地位;DLDEit表示i地区t时期数字经济发展水平;向量Xit代表一系列控制变量;ui代表个体固定效应;ut代表时间固定效应;εit表示随机扰动项。

2.中介效应模型设定。为进一步分析数字经济对价值链攀升可能存在的间接作用机制,本文采用中介效应模型进一步检验生产要素结构优化是否为两者之间作用渠道。

MVCCit=β0+β1DLDEit+β2Xit+ui+ut+εit(2)

TPFSit=α0+α1DLDEit+δ2Xit+ui+ut+εit(3)

MVCCit=δ0+δ1DLDEit+η1TPFSit+δ2Xit+ui+ut+εit(4)

其中TPFSit为中介变量要素结构转型,检验步骤为,在数字经济对价值链地位攀升的线性回归模型的系数β1通过显著性检验的基础上,分别构建数字经济对中介变量要素结构优化的线性回归方程,以及数字经济与中介变量对被解释变量价值链攀升的回归方程,通过β1、α1和η1等回归系数的显著性来检验中介效应是否存在。

3.门槛效应模型设定。为考察数据要素配置在数字经济促进地区价值链地位攀升中所起的非线性动态间接作用,借鉴Hansen的研究[15],通过门槛回归模型对此进行检验:

MVCCit=θ1+θ2DLDEit·I(DEit<γ1)+θ3DLDEit·I(γ1DEit)+θ4Xit+ui+εit(5)

其中,DEit代表价值链地位攀升的门槛变量;I(·)代表指标函数,满足条件为1,否则为0;γ1表示带估计的门槛值,将研究样本划分为两个区间,不同区间内回归系数存在差异;其他变量定义不变。

(二)变量测度与说明

1.被解释变量:出口技术复杂度。在价值链体系下,发展较好的地区通常从事研究、开发等技术含量较高、较复杂环节,而欠发达地区则靠承接余下技术复杂程度较低的环节牟利,如加工组装等环节。据此,借鉴Hansmann[16]选用人均GDP和地区行业出口额构建出口复杂度来表征一国或地区产业在全球价值链中分工地位。出口复杂度结果越高,代表其出口产品技术含量或行业生产率就越高,说明其在整个价值链处于高端位置。

PCGkt=∑i(eikt/Eit)∑i(eikt/Eit)×PCGit(6)

MVCCit=∑ieiktEit×PCGkt(7)

其中,MVCCit为i地区t时期出口技术复杂度,PCGkt为t时期行业k的技术复杂度,eikt为i地区t时期行业k的出口额,Eit为i地区t时期的总出口额,PCGit为t时期i地区的人均GDP,行业出口值以行业出口交货值表示。行业选取参考田晖等(2022)[17]的方法,利用中国海关HS编码二十二类产品数据测算各省市出口技术复杂度,剔除产业不明特殊产品和杂类产品,并基于数据完整性最终纳入计算范围的产品包括十六类。

2.核心解释变量。基于《二十国集团数字经济发展与合作倡议》中有关数字经济相关定义,数字经济是以数字化资本、信息和携带数字知识信息的劳动力等为主要生产要素,以新一代数字技术网络为载体,可以优化传统生产要素内部结构并激发数据要素产生,进而实现要素资源配置改进和生产效率提升等的一系列经济活动。数字经济发展涵盖面广泛,需要综合多领域科学表征数字经济发展水平。针对以上定义,本文借鉴赵涛等(2020)[18]、费越等(2021)[19]的做法,基于数据可得性从行业角度创建多维度指标体系量化数字经济发展水平,涵盖数字经济基础设施、数字经济规模和数字经济技术三个层面。具体来说,选取科研人员费衡量数字经济未来发展潜力,选取信息传输、计算机服务和软件业占总从业人员比重、互联网网页数衡量数字技术水平,选取软件业务收入衡量数字经济规模(见表1)。

研究数字经济发展水平的方法包括主成分分析法、熵值法赋权、相对指数法、层次分析法、因子分析法等,但相对指标法可能会忽略各指标之间存在的相关性,层次分析法则主观性较强,主成分分析分析法、因子分析、熵值法均为客观赋值法。其中熵值法可以通过实际数据得到指标的最优权重,能更加深刻地反应指标信息熵的效用价值,故本文选用熵值法合成数字经济指标体系。

3.中介变量。当前,在我国贸易结构升级中,当务之急是淘汰落后产能,加快实施新旧产业更替从而跻身国际分工的上游行业,而生产要素结构升级在此过程中扮演了重要角色。韩自然和芮明杰(2019)[20]研究发现资本和劳动是最重要且最基础的两类要素。因此,本文在传统要素结构优化部分主要分析物质要素、劳动力要素及其结构关系。

(1)物质-劳动力要素结构(ME):参考韩自然[20]的方法,用固定资产投资净值除以年末从业人员数来衡量物质-劳动力要素结构。物质-劳动要素结构数值越大,表明传统要素结构优化程度越高。

(2)数据要素配置(DE):一国产品技术含量以及贸易竞争力追根溯源主要来自要素尤其是高级要素,而数字经济时代的高级要素无疑是数据要素。数据要素因其无形的特点,很难用一个指标完整表征,因此本文借鉴李治国和王杰(2021)[21]的研究,从数据要素管理、开发应用、共享传播和应用环境四个维度用熵权法测算各省市数据要素的存量水平,其中,数据要素管理集中反应对数据要素的掌控和调配,数据开发反应数据要素在生产生活中的转化效果,传播共享则代表为数据载体的规模和普及程度等,应用环境表现为数据要素产生、管理和应用的外部环境。运用熵权法合成数据要素配置指标体系(表2)。

4.控制变量。为了更加全面的分析数字经济对地区价值链地位的影响,还需设定影响价值链地位的控制变量。(1)用人均铁路里程和公路里程来衡量贸易便利程度(confi)。贸易运输条件的改善可以降低运营成本并且产生协同集聚技术创新,因而对价值链地位产生正向作用。(2)用经营单位所在地进出口总额与国内生产总值的比值来衡量贸易程度(ie),进出口总额代表我国参与全球价值链分工的规模,较高的价值链参与度往往代表更高的价值链地位。(3)用国内发明专利申请授权量与年末常住人口比值衡量技术进步程度(tec),技术创新有助于提高产品的出口复杂度,进而提高价值链地位。(4)用外商投资企业投资总额来衡量金融发展水平(fin),金融市场能够为居民提供低风险、高流动性的金融产品,外商投资总额增加将促进企业进行数字技术相关投资,进而增加产品附加值,同时可以营造良好的出口环境,增强产品出口竞争力抢占国际高端市场。(5)用制造业城镇单位就业人员来衡量行业发展前景(dev),制造业行业就业人员人数可以侧面反映该行业发展规模,就业人员数量增加通常情况下能够为高行业进一步发展提供更多发展的机会和更好的前景,有利于提升价值链地位。

5.门槛变量。在数字经济的浪潮下,数据要素的产生冲击了原有生产要素体系,对企业生产过程产生深远影响,但其影响效果仍存在争议。为进一步检验数字要素配置在数字经济促进价值鏈地位的非线性作用,本文构建以数据要素配置为门槛变量的门槛回归模型。相应的变量指标体系见表3。

(三)数据来源与描述性分析

1.数据来源。由于缺乏城市层面各个细分行业出口数据,本文选用省级层面数据来探究数字经济发展对地区价值链地位的影响。出口数据来自国研网,按HS分类共选取的5117个出口产品涉及16类细分行业数据。数字经济指标体系和控制变量中涉及的数据均来源于《中国工业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国互联网发展状况统计报告》和各省《统计年鉴》。因西藏地区数据缺失严重,本文收集中国大陆30个省份2011-2020年间的面板数据。

2.描述性分析。具体计量回归前,首先检验所有变量的相关性及其平稳性。表4可发现绝大多数变量间相关系数小于0.5,由此可以判定本文的统计数据并不存在严重的多重共线性问题。同时,对面板数据进行了描述性统计(见表4)。

3.核密度图。在定量分析我国各省市价值链地位变动前,运用Kernel密度估计法先对其进行直观描述。将我国30个省市2011-2020年三类细分行业价值链地位的动态演变路径做了核密度图(图2)。从中可以看出中国三类细分行业价值链位置均发生了明显变化,主要表现在:首先,三类价值链地位整体分部向右平移,说明三类制造业在全球价值链中位置不断攀升。其次,对比每年价值链位置,可以看出劳动密集型产业全球价值链中平均位置低于技术密集型产业和资本密集型产业,说明劳动密集型产业价值链地位攀升速度不敌另外两个行业。最后,三类产业价值链的峰值均逐年降低,位置分布也逐年平缓,且两侧拖尾有逐年增大趋势,说明其价值链位置攀升的速度会随低地域同而存在差异。那么各地区价值链攀升具体会受到哪些因素影响?影响程度又如何呢?本文将对此进行进一步的分析和探讨。

图2 核密度分析图

四、实证结果分析

(一)基准回归

为了明确数字经济和各控制变量对地区价值链地位具体影响,本文选用逐步回归法,依次将被解释变量与核心解释变量和控制变量进行回归,结果如下:

表5列(1)显示了数字经济与价值链地位关系的结果,表明数字经济指标系数在5%水平下显著为正,这说明数字经济的发展能显著促进价值链地位攀升,从而验证了H1。这一结论为我国通过发展数字经济培育产业发展新动能、破除低端锁定分工格局、提升产品全球竞争力提供了一定的依据。在新一代数字技术的广泛推动下,我国数字经济的规模、发展速度已位列世界前列,数字经济为我国在重塑价值链地位的行业发展大背景下实现破除低端锁定的困局提供重要动力。

表5列(1)控制变量的回归结果显示,样本考察期贸易便利程度估计系数显著为正,说明高效率的物流服务保证了产业生产经营活动的连续性和协调性,促进效率的提升。贸易程度的系数为负,说明虽然我国目前进出口需求规模较大,但是并未有效促使企业供给侧结构性改革,需求和供给的错配仍然是高质量发展的瓶颈问题。技术进步的系数为负,可能的原因是我国企业当前技术水平仍在模仿和直接采购的阶段,缺乏自主研发的高端技术,无法为企业大幅提高价值链地位提供有利支持。金融水平估计系数正向显著,近年来我国金融市场发展迅速,在一定程度上缓解了企业“融资难、融资贵”的问题,为企业提高出口质量提供了必要的资金支持。行业发展潜力显著为负,可能的原因是我国制造行业就业人员仅从规模层面提升很难保证产品质量同步提升,只有制造业就业人员中高素质人员规模提升才有助于出口产品复杂度的提升。

(二)异质性分析

数字经济作用的发挥和地区发展程度有很大关联,我国地区间经济基础、产业基础、发展方式和技术程度等方面有较大差异,导致数字经济对不同地区价值链地位攀升的影响也不尽相同。因此本文针对省市所处地区进行异质性分析,将总体样本分为东部、西部、中部和东北地区四个地区。回归结果表6显示:第一,数字经济对东部地区价值链地位攀升的影响显著为正,回归系数为32816.972,通过了1%的显著性检验。东部地区具备更扎实的经济基础和科技创新条件,在数字经济来临之际更早发展了当地数字基础设施建设水平并布局成体系的数字化转型战略,更充分的释放数字经济的红利,在价值链重塑中抢占发展先机。第二,数字经济对中部、西部和东北部地区价值链地位攀升起负向作用,其中,中部负向系数最大。可能是因为西部地区先天地理位置导致数字经济发挥作用受限,但是近年来西部地区享受了很多优惠政策和财政税费补贴,政策效应的完全发挥仍需要一定时间,所以西部地区当下效应虽为负,但系数绝对值最小;而东北部地区数字经济无法促进价值链攀升的原因可能在于行业近年来该地区发展疲软,产能过剩问题一直无法得到有效解决,很多企业多进行智能化改造而远没有达到数字化程度,数字经济效应无法充分体现;中部地区数字经济对价值链攀升的负向效应系数最大,可能受制于中部地区劳动力要素的匮乏,尤其是近年来中部地区出现明显人才流失,招不到、留不住高技术人才的问题越发明显,导致区域内制造企业创新学习能力不足,进而数字经济产生的作用显著为负。

由此,异质性分析的结果解释了基准回归中从全国层面看数字经济存在5%水平上显著促进价值链地位攀升的正向效应,显著性并未达到1%,主要原因就是在于数字经济仅对东部地区呈1%的正向显著,而对其余地区呈现负向作用。

(三)中介效应回归

前文的理论分析指出,数字经济通过促进传统物质-劳动力要素结构优化、传统劳动力要素结构优化和数据要素配置实现企业效率和价值链地位的提升。本文借鉴温钟麟的研究,采用中介效应模型进一步检验这三种作用渠道的存在性,具体分析如下:

表7列(1)-(3)结果表明,“数字经济-物质-劳动力要素结构优化-价值链地位攀升”这一传导路径成立。具体而言,数字经济对价值链地位的直接效应为正向22828,在5%的水平上显著,加入中介变量的代理变量物质-劳动力要素结构后,数字经济对价值链攀升的促进作用降至20870,在10%的水平上显著。

按同样的分析步骤对数据要素配置做中介渠道的检验,列(4)和列(5)结果表明数据要素配置在数字经济促进价值链地位攀升中起着显著的负向作用,即存在“遮掩效应”,这种遮掩效应主要是由于数据要素配置对价值链地位的负向抑制效应,且此效应为5%水平上显著,作用系数为-39434。可能是因为数据于2019年才被正式定义为生产要素,作为新兴生产要素,其对传统生产要素结构产生了创造性破坏的效应,导致当前数据要素的配置抑制了地区价值链地位攀升的作用。由此假设H2仅得到部分验证。

(四)门槛效应回归

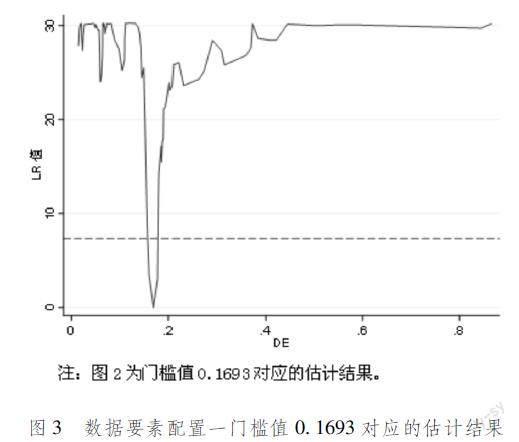

为探究不同数据要素配置的情况下数字经济对价值链地位的影响,同时也为了挖掘前文中介效应中数据要素配置在数字经济促进价值链地位攀升中所起显著负向作用的深层次原因和作用过程,本文运用门槛方法进一步深入分析。借鉴Hansen[15]的“自助法”反复抽样1000次得出检验统计量对应P值,判断是否存在门槛效应。由表8可知,当数据要素配置为门槛变量,数字经济为门槛依赖变量时,F统计量在一门槛中至少在10%的水平下显著,即P值小于0.1,因此模型中存在一个门槛值。

在得出门槛值的同时得到回归结果,具体见表10。由表可知,当门槛变量为数字要素配置时,不同数据要素配置取值对价值链攀升影响存在较大差异。当数字要素刚出现时,数字经济对价值链地位攀升的影响系数为-67584,在1%水平上呈负向显著抑制作用;但当数字要素配置量逐渐增加越过0.1693时,回归系数变为5%水平上显著促进的33378。

由此可知,对于我国产业整体来说,随着数字经济发展,数据要素配置逐渐完善,其对我国企业价值链地位攀升呈现先抑制后促进的影响。原因在于,数据要素在最开始引入时对传统生产要素结构产生较大冲击,要素结构短期呈现无序状态,且此时数据要素配置并不完善,所起效果有限,生产要素结构存在一个内部调整过程,导致最初对价值链地位攀升出现显著负向作用。经过一段时间的发展,在数据要素深度配置且要要素体系内部能够协调发展时,数字经济才能够更好推动价值链地位攀升。

前文中介效应中出现的数据要素配置系数显著为负有可能是因为当前数字经济对我国来说仍是新鲜事物,我国制造企业在数据要素化过程中仍处于初步探索阶段,即门槛值前的显著负向阶段,数据要素并未得到灵活运用并发挥相应作用,这仍需要一段时间的磨合与适应,才能达到门槛结果中后期的显著促进效果。因此H3假设中在数据要素配置为门槛变量中,数字经济对价值链攀升的效应为先抑制后促进的U型非线性效应。

五、稳健性检验

为了提升基准回归结果的可信性,本文通过替换被解释变量和排除奇异值两种方法进行稳健性检验(见表11)。(1)更换被解释变量测度方式。本文被解释变量为值链地位攀升,选用指标为出口技术复杂度,更换现有指标将贸易竞争力指数作为价值链攀升的代理指标重新估计基准模型,即一省区市的出口额与进口额之差与其进出口贸易总额的比率。(2)排除奇異值。考虑到极端值可能会引发回归结果的偏误,因此剔除所有变量大于99%以及小于1%的部分,数字经济变量回归系数仍显著为正。结果可以看出无论是替换被解释变量,还是考虑内生性问题,数字经济依然显著提升了制造业价值链地位,该结果与基准模型基本一致,说明结果具有较强的稳健性。

六、外生政策冲击检验

已有学者研究证实“一带一路”倡议通过把沿线地区的优质产能、技术和价格优势与广大欧亚非国家的市场与发展转型结合,产生技术共生、产业共生和市场共生效应,提升价值链地位[22]。为了更加稳健的评估数字经济是否促进了省市的价值链地位,本文利用“一带一路”倡议试点作为外生政策冲击,采用双重差分法评估数字经济促进省市价值链攀升的稳健性,该试点政策为本文提供了一个准自然实验。2013年,国家主席习近平提出了“一带一路”倡议政策,规划包含18个省份,剔除数据大量缺失的西藏省份后,本文以17个试点省市作为实验组,试点省市各有其明确的功能定位。同时,利用其余省市构成控制组,本文构建DID双向固定模型就试点政策的实施对省市价值链攀升影响进行分析。

MVCCit=β0+β1DIDit+β2Xit+ui+ut+εit(8)

其中DID为试点省份的虚拟变量,试点城市取1,非试点城市取0,其他变量同前设定。在进行估计前,参照Jacobson等(1993)[23]的做法,利用事件分析法对2013年政策颁布前的平行趋势进行检验,发现在2013年政策颁布前两年的数据均呈现不显著状态,满足平行趋势检验(见图4),因此在实施“一带一路“倡议前,数据符合DID方法的前提条件。

表12列(2)为采用DID回归结果,显示“一带一路”倡议政策能够显著促进各省市价值链攀升;为了保证结果的稳健性,在去除控制变量的情况下又进行了实证检验,列(1)结果仍然十分显著。虽然已考虑地区与时间的固定效应,但价值链攀升很可能受到其他政策或随机性因素的影响,因此本文进行了虚假估计的安慰剂检验(如图5),发现结果大多集中于0附近且近似于正态分布,因此否定了其他因素影响,认为政策对价值链攀升的作用较为稳健。由以上分析可得,“一带一路”试点是促进我国地区价值链地位攀升的一个关键因素,由此可得前文实证结果较为稳健。

七、结论与政策建议

在数字经济加快促进产业转型升级以实现高质量发展及价值链地位攀升的背景下,推动供给侧结构性改革即生产要素结构的优化对数字经济促进地区价值链攀升起到了推助的作用。本文基于我国30个省份2011至2020年的面板数据构建动态面板固定效应模型,在理论分析的基础上,衡量数字经济发展程度并对数字经济促进价值链地位攀升的基本作用机制、中介作用机制和门槛作用机制进行了实证分析。主要结论有以下几个方面:

第一,数字经济的发展确实推动了地区价值链地位攀升。该结论在逐步加入贸易便利度、金融发展水平、贸易程度和技术进步等因素后依旧显著为正,并且在经过了分地区异质性、替换被解释变量和引用外生实验冲击后结果仍稳健。

第二,供给侧结构升级的背景下,数字经济可以通过物质—劳动力要素结构优化中介效应促进制造业价值链攀升,这意味着要素结构优化是价值链地位攀升的关键。与此同时,数据要素配置在数字经济推动价值链攀升机制中起着显著负向的遮掩效应,说明当下仍应重点关注数据要素配置完善相关的工作,争取尽快越过门槛值,使数据要素配置能尽快起到推动数字经济促进价值链地位攀升的作用。

第三,在数据要素配置做门槛变量时,数字经济促进价值链地位提升的效应呈现先抑制后促进的U型结果,主要是因为数据要素配置需要时间与原生产要素体系进行磨合适应的影响。在数字经济发展初期,数据要素配置的不完善导致其不能很好地融入生产要素体系当中,且无法正向推动价值链地位攀升,会产生创造性破坏的效果,只有经过一段时间积累和调整,数据要素配置达到一定水平时才会发挥其对数字经济促进价值链地位攀升的正向显著促进作用,此结论为指导企业更好的完善数据要素配置进而促进价值链地位攀升提供有益帮助。

第四,数字经济对价值链攀升的促进作用存在地区异质性,对东部促进效用更明显,而对其他地区均起负向作用,数字经济仍需尽快在我国其他地区发展,以像东部地区能够实现数字经济助力当地制造业摆脱价值链双向挤压境地。

为更快提升我国产业价值链地位攀升的速度和质量,根据以上结论我们提出以下政策建议。

第一,借助数字经济摆脱低端锁定的局面是实现我国地区价值链攀升的重要方法。首先,抓住新一代信息技术的发展机遇与主动权,充分推动大数据、云计算、5G等数字技术广泛、深入发展,为我国产业提升创造高附加值的能力提供技术支撑。其次,强化政府对数字化相关科研项目经费投入,同时重点打造专业科研团队,为持续开展先进数字化技术提供经费支持和人才支持。最后,推动产业数字化和数字产业化发展,构建现代化产业体系和高效完备的数字化生态。

第二,深化供给侧结构性改革,推动数字经济发展来持续优化生产要素结构是重塑我国企业核心竞争优势、改善地区价值链地位的关键途径。一方面,加大新数字生产要素投入,合理引导数字要素在企业生产中的优秀特征并充分发挥数字要素的重要作用。另一方面,加大数字要素在传统企业、产业中的应用,促进数据要素与传统生产要素的协调有序发展,进一步推动传统要素体系的优化。

第三,优化劳动力要素结构,加强其在数字经济促进价值链提升中的中介促进效应。本文研究表明,数字经济并未通过劳动力要素结构优化推动价值链地位攀升,但劳动力要素结构优化又是实现高质量出口的关键环节,也是数字经济推动价值链地位攀升的重要方法。一是维持开放竞争的市场格局,让高技能劳动力要素的相对稀缺性反映在市场价格中,通过保证高技能劳动力收入来优化劳动力要素结构进而推动产品技术复杂度。二来应加强当地教育水平,尤其保证高等教育的覆盖范围和培养质量,进一步提升高技能劳动力技术水平。

第四,加强对数据要素资源的管理,充分發挥数据要素优于其他生产要素的创新特性。一方面,相关管理部门需要出台并完善企业利用数据要素资源生产的规章制度,加强开发及建设供数据资源流动的平台。另一方面,加速数据要素在生产领域的技术转化,引导数据要素促进企业生产要素配置的创新作用,提升产业整体生产率水平。

第五,以价值链高端化为目标,持续推动培育新型企业。加大市场机制决定作用,坚持企业发展主体地位并且保证公平竞争环境,推动产业政策从差异化选择性向普惠化功能性转变,加快孵化新技术企业,更好地带动我国地区价值链地位。

参考文献:

[1] 易宪容,陈颖颖,位玉双.数字经济中的几个重大理论问题研究——基于现代经济学的一般性分析[J].经济学家,2019(7):23-31.

[2] 李朝鲜.“双循环”背景下数字技术如何赋能商贸流通企业高质量发展[J].北京工商大学学报(社会科学版),2022(5):59-70.

[3] Acemoglu D,Naidu S, Restorpo P, et al. Democracy Does Cause Growth[J].Journal of Political Economy,2018,127.

[4] 郑琼洁,王高凤.人工智能驱动制造业价值链攀升:何以可能,何以可为[J].江海学刊,2021(4):132-138.

[5] 武宵旭,任保平.数字经济背景下要素资源配置机制重塑的路径与政策调整[J].经济体制改革,2022(2):5-10.

[6] Deardorff Alan V.Factor Proportions and Comparative advantage in the long Run:Comment [J].Journal of Political Economy,1974,82(4):829-833.

[7] 许和连,成丽红.动态比较优势理论适用于中国服务贸易出口结构转型吗——基于要素结构视角下的中国省际面板数据分析[J].国际贸易问题,2015(1):25-35.

[8] 宋冬林,孙尚斌,范欣.数据成为现代生产要素的政治经济学分析[J].经济学家,2021(7):35 -44.

[9] 于立,王建林.生产要素理论新论——兼论数据要素的共性和特性[J].经济与管理研究,2020,41(4):62-73.

[10]王谦,付晓东.数据要素赋能经济增长机制探究[J].上海经济研究,2021(4):55-66.

[11]王胜利,樊悦.论数据生产要素对经济增长的贡献[J].上海经济研究,2020(7):32-39,117.

[12]戚聿东,褚席.数字经济发展、经济结构转型与跨越中等收入陷阱[J].财经研究,2021,47(7): 18-32,168.

[13]任转转,邓峰.数字技术、要素结构转型与经济高质量发展[J/OL].[2022-09-12].软科学:1-10.

[14]李明珊,孙晓华,孙瑞.要素市场化、结构调整与经济效率[J].管理评论,2019,31(5):40-52.

[15]Hansen B. Threshold Effects in Non-dynamic Panels:Estimation, Testing, and Inference[J].Journal of Econometrics, 1999,93(2):345-368..

[16]Hansmann R, Hwang J, Rodrik D, et al.What you Export Matters[J].Journal of Economic Growth,2007,12(1):1-25.

[17]田晖,韦志文,宋清.市场化进程、创新投入与出口技术复杂度——基于省际面板数据的中介效应分析[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2022,49(1):82-89.

[18]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[19]費越,张勇,丁仙,吴波.数字经济促进我国全球价值链地位升级——来自中国制造业的理论与证据[J].中国软科学,2021(S1):68-75.

[20]韩自然,芮明杰.要素结构、信息化与地区产业体系优化——基于省际面板的实证研究[J].技术经济,2019,38(6):46-57.

[21]李治国,王杰.数字经济发展、数据要素配置与制造业生产率提升[J].经济学家,2021(10):41 -50.

[22]王亚军.“一带一路”倡议的理论创新与典范价值[J].世界经济与政治,2017(3):4-14,156.

[23]Jacobson L S,LaLonde R J,Sullivan D G. Earnings losses of displaced workers[J].The American Economic Review, 1993,83(4): 685-709.

Digital Economy, Structure of Production Factors and Upgrade of Value Chain Status

CUI Xiang-mina, ZHANG Zi-yub

(Jiangsu University of Science and Technology, a.School of Economics and Management;

b. School of Humanities and Social Sciences, Zhenjiang 212100,China)

Abstract: In the digital economy, the addition of data elements causes changes in the structure of production factors, and optimizing the structure of production factors may help to enhance theposition of regional value chains. On the basis of theoretical analysis, this paper systematically discusses the impact of digital economy on regional value chain position based on the panel data of 30 provinces and cities from 2011 to 2020, and explores the mediation effect of production factor structure and the threshold effect of data factor allocation by constructing the measurement index system of production factor structure. The research results indicate that the digital economy has significantly improved the regional value chain position, with a particularly significant impact on the eastern region. This conclusion remains robust after using exogenous policy shocks to overcome endogenous effects and applying a series of robustness tests. Further research has found that the Material-Labor factor structure has become an important channel for the digital economy to drive the rise of value chain position, and data element configuration have not yet shown a significant positive channel effect. In addition, data element configuration exhibits a significant U-shaped threshold effect in the digital economy driving up the position of the value chain. As a result, all regions need to leverage the digital economy to assist in the structural reform of production factors, especially focusing on cultivating data elements to achieve the continuous rise of value chain status.

Key words:digital economy; value chain status;structure of production factors; data element configuration

(責任编辑:李江)