经济金融化与“全要素生产率之谜”:理论机制与实证检验

许平祥

摘 要:人口论、人力资本积累论、技术扩散放缓论、全球贸易摩擦论、金融危机持久伤害论以及统计幻象提供了“全要素生产率之谜”部分解释。然而,“全要素生产率之谜”的剖析不能忽视经济金融化转型的典型事实,实体经济金融化导致金融资本对实体资本的 “挤出”而产生负面冲击,引发全要素生产率增长的停滞。这种“挤出”存在资本运动、产业结构和企业金融化的三层次作用机制,表现为金融资本趋强而产业资本趋弱、核心经济由实体部门向虚拟部门的转变、“收入差距”扩大伴随的有效需求不足和企业主营业务的“金融化”行为。进一步利用跨国投入产出数据对此进行了检验,研究发现经济金融化是“全要素生产率之谜”的重要原因。鉴于此,我国高质量发展要关注全要素生产率中的金融化因素,需要深化金融制度改革,坚持制造业是实体经济核心的地位,促使金融业回归资金融通服务中介的本质,提升金融服务新兴经济的能力。

关键词:全要素生产率之谜;经济金融化;实体经济;金融供给侧结构性改革

中图分类号:F015 文献标识码:A 文章编号:1001-148X(2023)05-0090-10

收稿日期:2023-03-23

作者简介:许平祥(1984-),男,江西鹰潭贵溪人,副教授,硕士生导师,博士,研究方向:虚拟经济和宏观经济。

基金项目:国家社科基金后期资助项目,项目编号:19FJLB031;天津市哲学社会科学规划一般项目, 项目编号:TJYJQN18-003。

一、引言

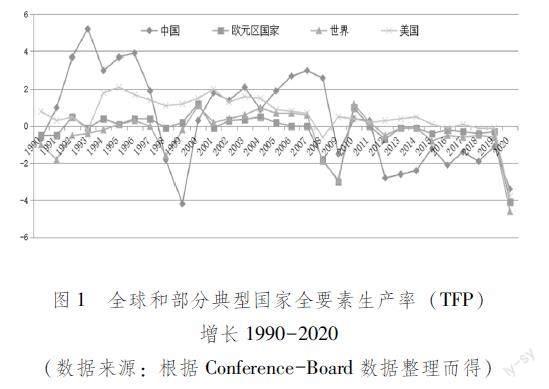

全要素生产率(TFP)体现了经济增长方式的集约程度,也是挖掘并提升潜在经济增长的关键。索罗曾提出“到处都看得到电脑,但生产率统计数据除外”,即“索罗之谜(Solow Productivity Paradox)”也叫“计算机悖论或IT生产率悖论”[1]。与此类似,当前无论是信息革命还是新一轮的智能化革命都没有逆转TFP下降的步伐,尤其是在2008年的国际金融危机之后,TFP增长速度放缓已演变成普遍现象。近30年,TFP在主要发达国家和工业化中的诸多发展中国家都令人惊讶地表现出持續低迷的趋势,其历史演变呈现停滞增长和阶梯式下滑两个明显的特征。如图1所示,来自全球和分地区层面的实际数据都表明,生产率水平呈阶梯式下跌,且其增速也陷入下降通道。从全球TFP的增长率动态来看,1990-2007年虽为正但表现为停滞增长状态;2008-2020年进入明显周期性下降区间,年均以约0.38%的速度下跌。金融危机的负向冲击使得全球TFP遭受了-3.4%的悬崖式下降,虽然在2010-2011年增长有所复苏,但2012年之后再次陷入了停滞;尤其是2018-2020年,连续跌入负增长区间,2020年TFP增长率为-4.6%,创近20年新低。从全球TFP水平趋势来看,2020年仅相当于与2007年的71.2%,即使剔除疫情冲击也远未回归至危机前水平趋势。分地区来看,2009年之后,美国、欧元区国家和日本的TFP降幅都超过3.5个百分点;其中,美国2015-2020年TFP增速连续多年徘徊在零附近;欧元区国家的TFP年均下降0.1%,尤其是“欧猪四国”的TFP年均降幅均超过0.5%。另外,值得注意地是TFP增速下滑现象并不局限于发达国家,部分发展中国家也表现出同样的下降趋势。以中国为例,1999-2007、2008-2013和2014-2020三个区间的平均TFP的增速逐步下滑;尤其是2008年之后,中国的TFP增长率陷入负区域,均值由2001-2007年3.3%跌至2014-2020年的-0.56%。

对此,学术界对“全要素生产率之谜”[2]展开了激烈的讨论:一个是TFP增长速度之谜,即TFP的增长速度远离其长期增长趋势线,且增长率处于停滞状态;另外一个是TFP水平之谜,即TFP在经历了悬崖式下降之后,已无法恢复到其初始趋势[3]。已有文献主要从人口老龄化、人力资本、技术扩散放缓、贸易摩擦、金融危机持久伤害和统计幻象等方面进行了观测和解释。然而,基于长期经济运行方式、经济增长模式和经济周期转换等因素的多重叠加,对TFP之谜的理解不能忽视资本运动所引发的一个新的典型事实即“经济金融化”。因此,本文提供了一个经济金融化的视角,从理论和实证上论证了实体经济金融化对全要素生产率的抑制作用。

二、实体经济“金融化”作用“全要素生产率”的机制和逻辑

全要素生产率(TFP)存在微观层面的劳动生产效率、中观层面的资源配置效率和宏观层面制度构建三个维度的观测视角。从微观层面看,生产率的变动大致来源于两个变化:企业自身成长和资源配置效率;其包含四个方面的变动:企业内部生产率的变化、企业内部市场份额的变化、进入企业的生产率和退出企业的生产率。从中观层面讲,通过资源重新配置,诱发“产业进步”和“结构转换”效应,如劳动力从生产率较低的农业部门流向生产率较高的非农部门可以促进整体生产率的提高。宏观层面制度主要指构建有利于创新的包容性增长环境,即制度创新效应。因此,经济金融化影响全要素生产率存在宏观、中观和微观的三个维度的作用机制。

经济金融化在宏观层面表现为资本运动的逻辑使得金融资本的独立化运行,中观层面表现为核心经济的逐步金融化,微观层面反映了企业资本结构、业务和公司治理模式的金融化趋势。当然,以上三个维度的作用过程并非是独立的,而是层次递进、相互交织和同力共生的关系。马克思在分析资本主义资本演变过程预示资本主义制度必然引发虚拟资本的膨胀。对此,刘骏民和成思危推理出虚拟资本演变为虚拟经济的逻辑,并认为经济虚拟化的实质是金融资本独立于产业资本而得到自我增殖[4]。这种经济的金融化转型使得核心经济由实体部门向虚拟部门的转变,经济增长的主要驱动力也由制造业为主的实体经济逐步转向金融业为主的虚拟经济;作为经济金融化微观主体的企业,其在追逐利润最大目标的过程中,使得公司资本结构、业务和治理结构都呈现“金融化”趋势,进而导致“收入分配”的恶化而引发有效需求不足。另外,源于过度经济金融化的金融危机迫使企业、家庭和政府杠杆的逆转(由杠杆化过程转为去杠杆),这是理解当前全要素生产率异动的关键诱导因素。

1.金融资本独立于产业资本而自我循环是全要素生产率增长放缓的制度性根源。资本主义经历过快速的资本积累和集聚过程之后,其庞大的资本运动不再局限于货币和产业资本,而更多表现为各种证券衍生品为代表的虚拟资本。虚拟资本作为资本主义社会发展到后工业化阶段表现出新形态最早出现在马克思的《资本论》之中,在其第三卷中关于虚拟资本的相关理论占据了很大的篇幅,从货币发展到资本,再发展到虚拟资本进行了完整的描述。虚拟资本的表现形式之一借贷资本的循环只是经历了“A-A”的过程,这部分资本表面上看起来就像梨树(A)结出梨子(A对应的借贷利息)一样,货币脱离生产过程而分享剩余价值,从而使得付息资本演变成具有拜物教形式的资本。利息资本的形成是脱离了生产环节,从一开始的一笔货币资本到循环终点的一笔带有一笔利息收入的货币资本。参与借贷行为的货币,没有参与传统货币循环中的商品交换,其买卖的目的在于获取货币报酬,在这里充当了资本职能。利息资本就是代表性的虚拟资本,之所以持有货币的人把闲置的流动性货币借贷出去,是因为他预期到未来将会有一笔利息收入,比较市场上不同资本家或者金融机构给出的利息率,追求最大利息回报的货币拥有人会将当下已经参与借贷的货币进行转让和贴现,于是就会有大量的票据和货币担保凭在市场上独立流通,资本于是呈现出一种虚拟流通的态势。

鲁道夫·希法亭(1910)在《金融资本》中提出了“创业利润”,并观察到了银行资本和产业资本的日益紧密结合为金融资本,金融越来越取得了对整个社会的统治,从而进一步发展了马克思的虚拟资本理论。资本越来越游离于产业生产循环之外而形成虚拟资本,刘骏民(1998)以20世纪80年代的金融创新大爆发为背景,观测到了全球各种形式的虚拟资本形式的繁荣,在其不断膨胀中逐步演化成了虚拟经济,并认为资本主义发达国家在过去30年中的典型特征即为经济虚拟化[5]。虚拟资本是资本主义发展到一定阶段的必然产物,像滚雪球一样越滚越大,已成为经济中超然的存在。金融衍生品作为虚拟资本的典型代表,无论是交易形态、交易规模和参与主体及其对实体经济的影响的都在急剧增加。

金融衍生品创新的初衷在于实现战略并购和规避风险,初衷为服务实体经济。然而,由于金融衍生品能附带高额收益,吸引并诱使人们进行大规模的金融创新,已越来越远离辅助实体经济的基本功能。大批金融“食利职业者”涌现而推动衍生品市场投机盛行,促使虚拟资本的规模全球性的快速膨胀。国际清算银行(BIS)数据显示,全球主要金融衍生品在近三十年呈现几何式膨胀态势,虽然2008年金融危机使之有所放缓,但随着现代货币主义理念的流行,全球流动性泛滥推动金融衍生品再次的繁荣。2003年是衍生品资产膨胀的元年,之前大约平均以7.4%的速度增长,2004-2021年期间其增长率呈几何式增长,2007年达到峰值24.5%。虽然金融危机后有所放缓,但是并没有改变衍生品继续膨胀的趋势,年均增长速度为18.5%,是全球GDP增长率的4.5倍。正如刘晓欣(2021)[4]所指出,2021年全球GDP总额为94.94万亿美元,而同期未清偿总额为62.9万亿,金融衍生品已成各国财富积累重要的方式之一。虚拟资本交易所追逐的“以钱生钱”活动的深化和泛化,可以说经济金融化是经济全球化当前最显著和重要的特征。

尤其值得注意地是,全球交易中虚拟资产的交易远远大于实物商品,虚拟资本处于引领地位。外汇交易原始功能是服务于跨国实际商品贸易,然而在经济金融化转型之后,汇率和资本流动似乎和实体经济的国际贸易没有任何关系,表现为全球范围金融资本对产业资本的虹吸效应,表现为货币从产业资本退出并转化为金融资本而形成虚拟资本的自我循环。当前,外汇衍生品是全球规模最大的虚拟资本交易品种,《全球外汇和金融衍生品交易情况报告2021》显示,2020年末,外汇现货日均交易为1.5万亿,远期和互换分别为1.25万亿和1.12万亿。每天高达约1.5万亿美元的外汇现货交易已不再仅服务于实际商品交易和投资,实际上前者是后者的几十倍。可以进一步地推断,数额更大的远期交易和互换交易与实际经济活动的关联性更为微弱。总之,外汇衍生品已脱离其基本功能,演变成为“以钱生钱”游戏的道具,表现为赚取差价的纯粹投机行为。如此庞大的跨国资本流动已远不能用传统国际贸易理论来解释,正如马克思所说:资本的唯一本性是逐利,对这一现象唯一合理的解释暗含着同样的逻辑。金融系统自我循环远離实体经济独立运行,虚拟资本通过“时空”上的膨胀形成对产业资本挤占和压榨。资本运动的逻辑表明,资本主义后工业化的经济运行内生具有排斥全要素生产率的矛盾属性。这是资本主义社会过度强调“市场”作用引发的全要素生产率之谜的制度性根源。从此角度来看,以“市场”唯马是瞻的做法需要斟酌,尤其是需要注意由此导致虚拟资本凌驾于产业资本侵蚀经济增长动能的潜在后果。

2.核心经济的虚拟化导致全要素生产率增长基础遭受侵蚀。当前,无论是发达经济体还是新兴经济体,制造业向金融化的转型已成为一个长期趋势。 经济金融化测度的一个维度来自“核心经济”核心经济由刘骏民(2012)等学者提出,基于主导产业观察经济虚拟化过程中经济系统的主要活动。的观察,经济发展呈现“农业经济-工业化经济-后工业化经济”路径,则其核心经济对应表现出“农业-制造业-虚拟经济”的演变模式。在全要素生产率放缓的国家,如美国、欧元区国家、英国和日本的经济结构都观测到一个共同的特征,即核心经济虚拟化。经济金融化转型最早发生于美国,之后欧洲等资本主义国家也先后走上了金融化的道路。由于金融和房地产等部门或以虚拟资本为载体而存在,或聚集了大量虚拟资本,把金融、房地产、租赁业和职业服务业分离出来而代表虚拟经济部门。与此同时,用制造业代表实体经济以便于对比分析。数据显示,虚拟经济部门在美国GDP占比越来越大而实体经济持续下降,如表1所示。可以认为,处于后工业化社会美国的“核心经济”以由制造业部门转移至“虚拟资本”为主要活动的金融房地产部门,后者逐步演变成了经济增长的核心动力源泉。所以说,美国经济结构的“去工业化”本质上孕育了经济的金融化转型,表现为“核心经济”的虚拟化。

表1数据显示,1950-2020年期间,美国虚拟经济部门占GDP的比重由15% 逐步上升至36.2%,而实体经济占GDP 比值由37.0% 逐步下降至15.9%,说明虚拟经济部门在经济中的地位逐步上升,并且在1990年超越了实体经济部门,尤其是在2000年前后实现了其作为核心经济地位的巩固。值得注意地是,始于美国的核心经济虚拟化现象在其他国家也迅速蔓延,甚至越来越多的发展中国家也加入该行列。自1990 年以来,主要资本主义发达国家的GDP增长及其结构先后步入同样变化趋势路径。如在英国,金融和商业服务GDP占比由1990年的10%上升至2020年的30.6%,直接或间接从事虚拟经济活动就业人数占比由8.2%上升至18%。

核心经济的虚拟化对全要素生产率来说将导致三个严重后果。首先,核心经济的虚拟化表现为制造业为代表的实体经济活动下降而金融业活动的增加,使得代表自动化等高技术形成对生产率增长的贡献在整个经济中的比重下降。越来越多的高收入群体从事或参与“零和”经济活动,而拥有高人力资本的就业群体从事那些金融资产交易等相关的活动并没有增加实际产出。类似的职业在各经济体中已广泛存在,如试图阻止不当销售的金融监管队伍、家庭资产管理服务和金融衍生品交易等[6]。其次,核心经济的虚拟化引发经济结构的“二元化”,即在经济金融化的过程中,高端金融服务业磅礴发展的同时低生产率的低端服务业呈现同步快速增长趋势。美国GDP增长依赖于虚拟经济部门,而新增就业岗位有近80%是低工资的服务类工作。越来越多的劳动力资源被配置与低端服务业,难以智能化的低端服务业快速增长成为生产率下滑的重要因素,经济结构的二元化强化了鲍莫尔病机制。进一步,萨默斯指出这种全要素生产率的放缓将使得经济陷入增长停滞[4]。第三,发达国家核心经济的虚拟化引发新兴经济体主动或被动参与虚拟经济自我循环的游戏。借助美元和欧元的二元国际货币体系,虚拟经济实现了全球的大循环。一方面,新兴经济体通过长期贸易顺差积累大量外汇储备而成为全球金融产品的净购买者;另外一方面,美国和欧元区出售金融产品来维持长期的贸易逆差而积累了大量的负债。资源从低生产率的地区配置到高生产率的地区是全球生产率增长的重要动力,国际分工使得资源配置得到优化而在国家之间提高全要素生产率。1990年之前,资源配置成为全球和新兴市场国家生产率提升的重要驱动力。然而,伴随着欧美国家核心经济的虚拟化,资源全球重新再配置机制遭受了阻碍,新兴经济体的货币资本成为了虚拟经济全球大循环的一部分。所以,这种角色转变已成为全球生产率增速下滑的重要原因。

3.经济金融化的“收入分配”效应导致有效需求不足而直接压低全要素生产率增长。经济金融化转型使得收入分配偏向于资本性利得,微观上企业通过参与金融资产配置而保障利润增长,对于经济整体来说则意味着以牺牲工资性收入为代价来推动资本主义虚拟经济的繁荣。经济金融化主要通过三种机制影响收入分配:工人内部分裂机制、食利者金融投机机制和消费信贷机制[7]。经济虚拟化深刻地影响了全球经济运行,导致国民收入分配有利于金融机构和金融资产持有者等食利阶层,导致工人的工资和福利被削减。如图2所示,1980-2020年美国经济活动中金融、保险、房地产三大产业的利润份额则从5.2%持续升至2020年的37.5%,而期间制造业的利润份额从40.8下降到9.5%。与此同时,自1980年以来,金融业的员工收入也呈现出持续上升的态势;金融企业薪酬增长率除2008年金融危机期间之外,一直高于职工薪酬平均增长率。工作性收入份额减少的同时,高收入群体进一步向虚拟经相关产业集聚。商业银行、投资银行、银行控股公司以及对冲基金的首席执行官和投资管理者在最高收入者中的比重越来越大。这种收入分配的恶化导致的重要后果即为有效需求不足,这与马克思剖析资本主义利润率趋于下降的逻辑是一致的。需求和消费疲软的缓慢增长的经济环境中,尽管利率非常低,但企业对投资更加犹豫不决。消费和投资减少限制了总需求,反过来又降低了生产率的增长,使得经济增长陷入停滞。

图2 美国金融企业薪酬增长率及金融报酬占比

(1980-2020)

(数据来源:根据美国经济分析署(BEA)国民

收入和产出账户数据整理而得)

全要素生产率增长放缓反过会影响家庭的实际收入,进而进一步抑制需求,导致经济停滞的恶性循环。与此同时,企业虽然获得较高資本性收入,但在投资偏好转向金融资产和股东价值最大化的双重作用下反而抑制实体投资。从而形成了以工资收入份额减少而房地产及资产泡沫不断放大的债务型经济增长,导致经济风险和脆弱性的急剧增加。以美国为例,资本密集度增长速度在1995-2017年间急剧下降,这种资本深化的放缓可以解释1995-2004年和2005-2017年间私营企业生产率增长率下降之所以1.2个百分点原因中的60%。然而,经济金融化能多大程度上引发有效需求不足则依赖于收入分配的状态。在理论上,资本收入引致消费的边际消费倾向要低于工资性收入消费的边际消费倾向;与此相同,资本收入的边际投资倾向也要低于工资性收入的边际投资倾向。经济金融化背景下的投资和消费的不足严重损坏了破坏型创新增长机制,表现为两个方面:低效率企业可以变成“僵尸企业”而不退出市场;高效率企业的规模扩大受阻,并且更为重要的是新兴经济陷入“劣币驱逐良币”的陷阱。从而使得经济步入如帕伦特和普雷斯科特的预言 “TFP已成为促进经济持续增长的关键,然而‘TFP无法提升问题已成为通向富有的屏障”。

4.实体企业“金融化”趋势对实体资本的“挤出”是全要素生产率放缓的微观基础。现代企业投资及盈利模式降低了企业家非生产性活动的激励,转而更加偏好金融性活动。这对全要素生产率带来深刻的影响,金融资产配置对其存在“储蓄”和“挤出”的双重效应。当实体投资利润率偏低,金融资产收益率走高,则虚拟经济趋“热”,而实体经济偏“冷”。股东价值最大化推动企业更多关注短期利润增长,金融利润的上升反过来又进一步刺激了金融性资产活动。资源配置和管理者偏好的双重视角显示,金融资产配置对实体投资扮演着“替代品”的角色,从而对全要素生产率起到抑制作用。

首先,现代公司治理中首要的难题在于委托代理问题。信息不对称条件下的企业股东和管理者目标往往并不一致,前者主要关心企业利润稳定可持续性而后者更多关注任期内的利润增长性。从而使得在诸多投资决策中存在长期目标的短期化,即演变成为“获利是本质目的,增长是维持获利的手段”。即管理者倾向于投资周期短的收益更高的金融产品以达到“任期内”业绩目标,由此弱化了企业经营性长期实体投资;使得研发、人力资本和管理效率的提高等支持企業长期目标的投资积累的减少,削弱了企业TFP的增长潜力。其次,在金融部门报酬率高于实体经济投资收益的情况下,股东价值最大化将促使更多利用金融投资替代实体投资。不仅金融企业更多地参与金融投资,更为普遍的是,在虚拟资本的大繁荣诱使更多的实体企业主营业务的金融化现象。最为典型实体企业如通用汽车,该企业在金融化最高时期的2005-2007年期间,其有2/3的利润来自财务性金融投资。最后,让管理者成为企业利益的直接相关者,来试图解决委托代理难题的办法进一步增加了参与金融活动的激励。如基于股票期权的薪酬管理制度或管理层持股,使得企业关联者更多的关注股票价值,表现出更强烈提升股价的意愿。为了促进股价任期内的快速增长,促使公司更为频繁参与市场资本运作,如回购等行为;越来越的企业增发债券,目的不再是实体投资而更多的是用于回购等金融投资行为。以上企业投资模式的转变,即企业“金融化”的趋势都意味着金融资本对实体资本的挤出,从而使得TPF的提升就像无本之木,失去了实体生产这块沃土。

5.经济金融化背景下杠杆率的逆转是理解全要素生产率异动的关键因素。经济不断金融化过程中一个重要表征为家庭、企业和政府债务的持续增加,统计上表现为杠杆链条的拉长和杠杆率上升。过度负债扩张的危险之一,会造成生产率的损失。若杠杆率进一步上升,特别是当债务积累到一定临界点,会导致经济体陷入生产率增长停滞陷阱。对此,权衡论、“债务—通缩”论、资产负债表修复论和金融周期论分别对于杠杆与生产率之间的关系进行了判断。

资产负债表修复论对“债务通缩”机制纳入信息不对称因素,并形成了金融加速器模型。即在信息不对称情况下,一旦触发“债务通缩”机制,会加剧企业经营困难和资产负债表恶化,使得企业难以摆脱“债务通缩”困境。最后,金融周期性理论认为企业杠杆率上升经常与经济繁荣或衰退的周期相关。总的来说,若杠杆率呈现较快增长,引发信贷成本边际成本递增,资产负债表效应将使得企业减少实体投资,并转移信贷资金进入金融领域空转,最终阻碍了全要素生产率的增长。进一步地,若杠杆率达到某拐点时会触发约束效应,通过费雪效应和“债务通缩”机制会降低信贷、资产价格以及抵押资产的数量,导致可获得的金融服务服务减少,影响长期投资。不仅如此,高杠杆会导致经济金融环境更加复杂,放大金融脆弱性,使得风险不断积累;一旦超过某个阈值,将引发经济和金融危机,并使得“生产率”产生异动,表现为悬崖式下降至低水平区间并增长率呈现放缓趋势。

综上,本文得到如下基本假设:经济金融化已成为TFP之谜重要原因;具体来说,经济金融化与TFP增长率之间存在倒U型关系,且随着核心经济虚拟化程度的提高和收入分配差距的扩大,其抑制作用越强。

三、实体经济金融化掣肘全要素生产率增长的实证检验

(一)实体经济金融化对全要素生产率影响的计量模型构建

如何更为有效和稳健的估计实体经济金融化对全要素生产率的影响?需要注意至少两方面的问题。首先是宽截面和短时间的样本数据,从索罗及其之后Barnett对全要素生产率之谜的关注至今仅30年有余。二是根据关于全要素生产率的投入产出测度方法,影响因素中诸多变量的可能存在相互关系。对此,本文采用广义矩估计模型(SYS-GMM)方法对二者的关系展开计量检验,以更好的处理以上问题。建立面板估计的基本模型如下:

yi,t=αit+β′itxi,t+μi,t(1)

其中,i=1,…,N; t=1,…,T ;yi,t为被解释变量向量,xi,t为解释变量矩阵,μi,t为T*1维扰动向量。对(1)式的基本模型中,加入动态因素,即表达式中增加一项自回归式∑pk=1αkyi,t-k,得到(2)式:

yi,t=∑pk=1αkyi,t-k+β′itXi,t+γi,tCVi,t+ηi+εi,t(2)

其中,Xi,t为内生变量,CVi,t为外生的控制变量,ηi为虚拟变量,εi,t随机扰动项。SYS-GMM估计的核心思路正是通过工具变量而由此得到相应的矩条件估计方程的。

进一步地,借鉴刘晓欣等(2021)[4]提出了纳入虚拟资本的经济增长分析框架为基础,结合(2)式,可以得到金融化作用全要素生产率的方程可以表示如下:

InTFPit=α0+α1Yit+α2Kit+α3Lit+β1Fit+β2Fit2+β3Fit*Gini+κCVit+ηi+εit(3)

进一步,考虑存在外生变量的动态面板,可以构建以下基本模型:

InTFPit=α0+∑pk=1αkInTFPi,t-k+α1Yit+α2Kit+α3Lit+β1Fit+β2Fit2+β3Fit*Giniit+κCVit+ηi+εit (4)

式中,TFP全要素生产率为被解释变量,表示各国经济增长中的技术进步贡献;Y为人均GDP,L和K分别作为劳动投入和资本投入,与实体金融化程度(F)共同形成核心解释变量; CV为一组控制变量组成的向量,包含一系列变量的向量被称为工具变量。如对外开放度、城市化和人力资本等,ε为具有独立同型分布和有限方差的随机扰动项。当然,可能会遗漏影响全要素生产率的相关因素,以及经济金融化衡量代理指标信息不够而导致的估计偏误问题,内生性是上述回归模型可能无法避免的问题。另外,将TFP变量视为内生变量,即纳入了被解释变量的滞后项L.TFP,并选取对应的滞后项作为差分方程的工具变量。相关变量及其说明参见表2。

实体经济金融化F的估计系数是我们最感兴趣的,用F的平方项来确定实体经济金融化与全要素生产率之间是否存在库兹涅茨的倒U型现象。如何测度实体经济金融化程度?对此,已有文献主要有两种测度口径:一种是直接消耗系数法,即根据投入产出表获得虚拟经济部门增加值占所有投入增加值的比重;另一种是完全消耗系数法,通过测算实体经济对虚拟经济部门的完全消耗系数来表示实体经济依赖虚拟经济部门要素投入的程度。基于上文虚拟经济和实体经济的划分,利用投入产出法从世界投入产出表(WIOT)中计算出实体经济产出中金融化要素的投入量。

(二) 实证结果及分析

1.不同时点实体经济金融化与TFP关系动态描述。为了初步判断实体经济金融化与全要素生产率的动态关系,图3展示了1995年、2008年、2012年和2018年典型时点截面数据的散点趋势图。不同时点的截面数据显示,实体经济金融化和全要素生产率之间都呈现负相关关系,且在2008年这种负相关趋势尤为明显。总体上来看,数据特征意味着实体经济金融化抑制了全要素生产率的增长,而2008年金融危机期间的这种抑制效应最大。结论印证了20世纪90年代伴随金融深化过程的经济虚拟化对全要素生产率的掣肘,并随着虚拟资本独立化运动并引领实体资本的加深,此抑制作用也在增加,且在2008年前后达到了最大。虽然次债危机引发的经济危机一定程度暂时中断了经济金融化的进程,但并没有根本上逆转这种趋势。危机之后的世界经济和主要资本主义国家经济结构调整和复苏路径显示,其经济增长路径并没有如预期那样走入再次工业化或实体化,而是重新陷入经济金融化的陷阱而不能自拔。这预示着未来实体经济金融化仍将成为阻碍着全要素生产率的增长的重要结构性因素。

2.实体经济金融化对TFP影响的估计结果。基于完全消耗系数对实体经济金融化的测度,如表3所示给出了系统 GMM 方法的估计结果。 TFP-1是整体数据的实体经济金融化对全要素生产率影响的估计结果,TFP-2和TFP-3 分别给出了核心经济虚拟化程度较高和较低国家的估计结果,TFP-4和TFP-5分别是收入分配差距较大和较低国家的估计结果。

为了使得估计结果更为有效,分别使用混合回归、固定效应、差分 GMM 和系统 GMM 方法对实体经济金融化对TFP的影响进行回归,对比估计结果证实了SYS-GMM估计更为有效且稳健。在混合、固定效应和差分 GMM 下,显著性虽然下降,但大部分符号保持一致且仍然符合预期。回归结果显示:实体经济金融化F指标的一次项系数β1和二次项系数β2在5%水平上显著为正和显著为负;说明实体经济金融化与TFP增长率之间存在倒U型关系,与理论分析结果一致,验证了“实体经济金融化是全要素生产率之谜重要原因之一”的假设。 随着金融资本运动的泛化二者之间呈现先上升后下降的倒U型关系,正如刘骏民等人所提出虚拟经和实体经协调发展论所认为,即虚拟经济在一定程度能促进实体经济发展,然而当经济过度虚拟化必然引发实体经的去工业化甚至经济危机。此论点与麦金农和肖所描述金融与经济增长关系的拐点论有异曲同工之处。通过进一步计算,得到实体经济金融化的拐点为0.01456,当金融化达到拐点之后,将进入抑制区间。比较样本考察期内主要国家的实体经济金融化水平与理论最优水平发现:(1)从平均水平值统计观测,2008年金融化水平的均值最高,远远高于拐点水平;(2)不管是从个体横截面均值还是时间截面均值统计来看,1995-2018的实体经济金融化水平均高于拐点值。可以认为,现阶段仍然处于过度经济金融化区间,其是抑制全要素生产率提升的显著因素。(3)典型的工业化国家在1990年代实体经济金融化程度低于拐点,但是进入21世纪之后,以中国为代表的大多数经济体都先后呈现出了“脱实向虚”的趋势,表现出对TFP的抑制作用。

进一步地,为了验证实体经济金融化对TFP影响的间接影响,引入核心经济虚拟化和收入分配变量的分组的计量估计。结果显示,核心经济虚拟化程度和收入分配差距较大国家的F系数显著的大于较小国家。通过比较F-statistic(β1_High -β1_Low)检验可以认为F的系数差异在两者之间的差异并不能忽视,核心经济虚拟化程度较高国家的F系数比较低国家大0.0125,收入分配差距较大国家比较低国家的F系数大0.00902;这表明随着核心经济虚拟化程度的提高和收入差距的扩大,实体经济金融化阻碍TFP增长的负向作用力度越大。以上结论都与理论预期保持一致。具体地,为了更好地测度金融化通过恶化收入分配间接作用TFP的影响,我们可以观察Fit*Giniit交叉项的系数。在所有模型中,β3估计值显示皆显著为负,证明了金融化能通过收入分配的作用机制对TFP产生负向影响。皮迪克(2014)论证了金融化加速了贫富差距在全球范围的扩大,而β3显著为负间接支持了这种贫富差距的主要不利后果之一即为TFP增长的停滞,从而诱使未来潜在长期经济增长陷入停滞困境。

从其他变量的估计结果来看,被解释变量的滞后一期L.TFP在各模型中均高度显著为正,表明全要素生产率的变化具有较为明显的时间惯性和积累的特性。表3中相关控制变量的系数与已有研究和直觉相一致。人均GDP(lnY)、勞动投入(lnL)、资本投入(lnK)和政府干预(lnGov)的系数显著为负,而城市化(lnUrban)、对外开放水平(lnOpen)和人力资本(lnHuman)的系数都显著为正。说明提高城市化产生消费和生产的集聚、进一步对外开放和加大鼓励人力资本的积累一定程度上能对全要素生产率(TFP)具有促进作用,支持了已有解释中关于贸易摩擦论和人力资本积累论。由于研究的目的,我们不详细展开控制变量的回归结果的相关讨论。

四、结论与启示

对于“全要素生产率之谜”的剖析,本文纳入经济金融化典型事实的分析得到如下结论:(1)孕育于实体经济的虚拟经济逐步独立化运动,其自我循环主导并引领着经济增长,从而导致金融化成为阻碍全要素生产率增长的重要因素。(2)经济金融化对全要素生产率的影响存在资本运动、产业结构和企业金融化的三层次作用机制,表现为金融资本趋强而产业资本趋弱、核心经济由实体部门向虚拟部门的转变、“收入差距”扩大伴随的有效需求不足和企业主营业务的“金融化”行为。(3)跨国投入产出数据实证结果显示实体经济金融化与TFP呈负向相关关系,验证了“经济金融化是全要素生产率之谜的重要原因”。这告诫我们在高质量经济发展过程中需要注意全要素生产率中的金融化因素,要坚持推进并深化金融供给侧结构性改革。上述结论可得到以下启示:

1.深化金融制度改革以抑制资本长期独立化运动的内在冲动。经济背离实体经济而向金融化的转型是多种综合因素共同作用的结果。其中“推拉”分析逻辑占据重要的解释理论之一,即他们认为一方面实体经济报酬率下降而不得不寻求出路,过剩的资本只能走入金融领域而获取相对较好的报酬率;另外一方面则是金融深化、自由化和泛化带来了虚拟资本繁荣的盛宴,使得更多的货币资本从产业资本退出而与金融资本结合。后者在马克思基于资本主义信用制度的分析中已经暗含了这一点,马克思揭示了双重积累制度下,二者呈现背离的可能性表现为虚拟积累独立于实体的现实积累。资本摆脱一切现实束缚获得自由逐利的欲望在“现代金融单中心模式+金融自由化+二元本位国际货币体系”的金融制度下终于成为现实。如何抑制资本长期独立化运动的内在冲动?这既不仅是个经济学命题,也是一个政治和社会制度命题。

想要解决这一矛盾,虽然很难从根本上改变资本主义制度下资本权力的垄断地位,但必须打破这种政治受到资本权力控制的现有制度框架。首先,变革二元本位的国际货币体系,深化推动人民币国际化。虚拟资本在全球的扩张是伴随货币支柱虚拟化而得以实现,其中美元本位提供了必要条件,欧元则进一步促进了金融化循环在世界空间范围的深化,无论是美元还是欧元其支柱已虚拟化[5]。推动以实体经济为基础的人民币的国际化,能缓解国际货币支柱的虚拟化趋势。其次,金融制度中纳入资本税以对抗虚拟资本垄断性积累和对实体经济资源配置的扭曲。对无效金融资本的国际流动征收庇古税,即“向飞速运转的虚拟资本循环这一车轮中投掷些沙子。如皮凯蒂在《21世纪资本论》中主张对资本征收全球税,并认为“资本-税收”策略是替代资本主义现实革命的唯一策略 。第三,全球化治理的金融监管体系的协调和数字化。资本脱离产业资本而演变成虚拟资本是经济金融化的重要条件,要对资本设置“红绿灯”是金融监管体系预防经济金融化的有效手段。然后,资本逐利、多元化和全球化特征,既需要跨国资本监管的协调,又需要实现有效精准的“红灯”设置以防损坏真实的投资,而大数据时代治理数字化为其提供了可能。

2.坚持制造业的实体经济核心地位,采用“疏和堵”的策略促使资金回流实体经济。实体企业金融化即有来自金融投资高报酬率的“引力”机制,又有实体回报下降的“推力”作用,防止企业“脱实向虚”并回归实体生产需要“疏和堵”的双重管理政策。首先,“疏导”政策的核心关键在于实体经济。提供更加优越的营商环境对鼓励和活跃实体经济至关重要。完善国有企业和其他类型企业公平平等竞争的制度,推动社会资本和国有资本混合的改革;实施税制改革降税、完善多层次资本市场体系建设、鼓励和引导新兴高科技企业的创新等。其次,削弱金融体系的“引力”机制的关键在于稳定金融投资报酬率。这需要堵住股票市场的“圈钱”行为,建立更为公平透明的资本市场制度,完善监管体系包括跨国资本流动的监管。如持股期限限制和“门口野蛮人”兼并的惩罚等以“堵”为思想的监管政策。第三,完善和提高资产市场融资效率,努力提升“储蓄”效应。治理“大而不能倒”企业的预算软约束问题,尤其对于发展中国的国有企业,进一步推动国有企业深化改革,以缓解国有企业融资优势。第四,金融产品交易参与方面,引导市场主体由“投机者”向“投资者”的转变,鼓励公司股权结构机构化,从而促进企业价值目标的长期化。这对于防止实体企业过度金融化,最终实现经济稳定增长十分关键。

3.引导资本转化为产业资本,促使金融业回归资金融通服务中介的本质。首先,应该发挥金融科技的作用,发展普惠金融。中小微企业融资难是全球性难题。这主要缘于两方面的原因,一是金融高回报率的本质要求,所以资本主义垄断阶段必然使得资金流向大企业和集团;二是产业政策和信贷干预是中小企业融资难的另外一个主要原因。实践历史表明,市场化说和政府干预说使得金融市场化与普惠金融发展逻辑的冲突。然而,现代金融技术为发展普惠金融带来了机遇,可以通过大数据来降低信息不对称和对抵押品的依赖,通过形成新金融模式如互联网金融来促进中小企业的发展。当中小企业呈现蓬勃浪潮的时候,被虚拟经济压制的实体经济才能获得新动力。其次,形成新金融模式,促进新兴产业的发展,从而壮大产业资本。在2008年金融危机之后,各国纷纷出台了自我的战略性产业部门的计划,如德国的工业4.0计划、美国的制造业再造计划和中国的2050战略性新兴产业计划。然而,未来的新兴经济的特征与一般性金融供给模式对应的服务对象具有明显的不匹配性。相对应传统制造业而言,新兴产业作为经济体系中创新的主要领域对整体经济存在技术滴漏和溢出效应。然而,新兴产业具有高知识化、技术产品的复杂性、高研发周期和成本、高不确定性及较高报酬率等特征,以致其更易受到融资约束,這将对新兴产业发展及其促进生产率提升产生显著影响。对此,金融供给侧结构性改革需要在引导金融促进新兴经济的发展中有所作为。

参考文献:

[1] Robert Solow.Wed better watch out[J].New York Times Book Review, 1987,7(12):36.

[2] Barnett et al. The UK Productivity Puzzle[J].Bank of England Quarterly Bulletin,2014,54:114-128.

[3] Schneider,P.There are Two Productivity Puzzles,International Monetary Fund, World Economic Outlook, April 2016:28-55.

[4] 刘晓欣,田恒.虚拟经济与实体经济的关联性-主要资本主义国家比较研究[J].中国社会科学,2021(10):61-82.

[5] 刘骏民.从虚拟资本到虚拟经济[M].北京:知识产权出版社,2020:58-62.

[6] 董昀,张明,郭强.美国技术扩散速度放缓:表现、成因及经济后果[J].经济学家,2020,259(7):119-128.

[7] 黄泽清.金融化对收入分配影响的理论分析[J].政治经济学评论,2017,8(1):162-185.

Financialization of Real Economy and the Puzzle of Total Factor Productivity:

Theory and Evidence

XU Ping-xiang

(School of Economics, Tianjin University of Commerce,Tianjin 300134,China)

Abstract: Total factor productivity puzzle had been partly explained by the hypothesis of demography,accumulation of human capital,slowing of technological diffusion, global trade frictions,lasting damage of financial crises and statistical illusions.However, the analysis of it cannot ignore the typical fact of economic financialization transformation. Such “crowd out” macro(capital), medium(economic structure) and micro(enterprise financialization) three level mechanism, show the feasibility of the financial capital operation, the core economic transformation, by to the virtual entity department department “income distribution” deterioration associated with insufficient effective demand and “financialization” of the enterprise business behavior. The financialization of economy is one of the important causes of the total factor productivity puzzle. Financial supply-side structural reform is imperative and the key to overcoming the productivity slowdown in the high-quality economic development.

Key words:puzzle of TFP;financialization of Economy;real economy;financial supply-side reform

(責任编辑:周正)