索绪尔“第二次普通语言学教程”论析*

聂志平

(浙江师范大学 语言研究所/人文学院,浙江 金华 321004)

引论

20世纪学术史上,索绪尔在现代语言学、符号学以及结构主义哲学思潮中至高无上的声望,是建立在他的同事与学生根据普通语言学教程课堂听课笔记以及一些零散札记编辑出版的《普通语言学教程》之上的①。索绪尔生前曾三次讲授普通语言学教程课程;课程内容以及内容安排顺序都有所不同,体现了索绪尔对语言学理论体系的不断思考。

索绪尔第二次讲授普通语言学教程,开始于1908年11月5日②,结束于1909年6月24日,持续时间七个半月,内容有概说、语言学内容的内部划分、共时性规律和历时规律的区分、印欧语言学概要[1]92。按照《普通语言学导论》每讲所标日期推断,该课程每周有周一和周四两次课。索绪尔第二次讲授普通语言学教程有中译本为屠友祥根据小松·英辅编译本翻译的《〈索绪尔第二次普通语言学教程〉选刊》和于秀英根据R.戈德尔编辑本翻译的《普通语言学导论》;后者共有十六讲,没有作为附论的《印欧语言学概要》,前者有包括“语言学内容的内部划分”“共时性领域内的区分”“历时领域:从时间角度观察语言”三部分内容的Alberd Riedlinger和Charles Patois两个人各自的听课笔记,屠友祥译《〈索绪尔第二次普通语言学教程〉选刊》的内容对应《普通语言学导论》中的《第七讲 单位与意义》至《第十六讲 历时语言学》(1909年1月21日);此外,在编排体例上,《普通语言学导论》也与《〈索绪尔第二次普通语言学教程〉选刊》不同,它是按讲座中相应的内容把四位听课者的笔记编排在一起的。

从课程时间角度来看,索绪尔课程中《印欧语言学概要》以外的主体部分,即《普通语言学导论》,第一讲标的时间是“11月初”(屠友祥先生认为开始于1908年11月5日),结束于1909年1月21日(周四),持续两个半月;而《印欧语言学概要》开始于1909年1月25日(周一),结束于1909年6月24日,持续时间是5个月。以下以《普通语言学导论》为依据,阐述索绪尔第二次讲授普通语言学教程所反映的语言学思想。

一、语言学的研究对象

对语言学研究对象的阐述,集中在《第一讲 语言学固有的研究对象》中,原来标的时间是“11月初”,按照屠友祥先生的说法,课程开始于11月5日;而按《普通语言学导论》每讲题目后所标时间推断,索绪尔的课程是每周两次,那么,第一讲也可能是11月5日与9日两次。

“语言学不简单,无论是就其原理、方法,还是就其研究的整体而言,因为语言不简单”[2]13,索绪尔开宗明义。索绪尔认为,从1816年葆朴的比较语法以来,人们对语言学最基本的难题即“语言是什么”都没有搞清楚,因为语言现象有一系列互相对立的二元性:语音/发音器官、发音/音响印象、语音/意义、说话者/听话者、社会的语言/个人的语言、言语能力(langage)/语言(langue)、语言(langue)/言语(parole)、相对多样性/绝对多样性、语言/语言的历史、口头语言/书面语言,“无论从哪方面入手,总有两个方面互为对应,一个因另一个而具有价值”[2]14,尽管“语言是一种社会建制”,“语言只有通过社会生活才能得到群体的接受和认可”,“人独处一方就无法具有语言”,但“语言中总是有相互对立的两面”[2]16-17——社会的/个人的。

对于言语能力(langage),——高名凯的通行译本译作“言语活动”[3]30-31,115,屠友祥译作“群体语言”[1]74-82——,索绪尔认为它是“在个体上考虑的语言:这是一种力量,一种能力”,而“语言是社会必须采纳的一整套规约,以便允许个人运用其言语能力,……没有语言,言语能力就无法施展”;而言语(parole)是“指个人借助于社会约定,即语言,来实现其言语能力的行为”[2]16-17。言语能力是一种人类所具有的潜在的能力,言语是运用社会共同约定的语言来施展这种潜在的言语能力的行为,而语言则是社会共同约定的,是言语能力实现的保证。索绪尔这里对三者关系的说明非常明确,没有任何纠缠。在通行本《普通语言学教程》中,也提到了“言语机能”“语言机能”,认为它是人类天赋的,是一种“指挥各种符号的机能”,它“只有借助于集体所创造和提供的工具(指语言——笔者注)才能运用”[3]31-32。通行本对言语机能的论述,是在言语之外的,不如第二次教程中从语言、言语和言语能力三者的相互关系中来论述更能说明它的内涵,同时这种说明,也展示了索绪尔所使用的langage这个术语含义的复杂性。

虽然明确地说“唯有口头说的语言才是语言学的对象”,但索绪尔也承认,标志着文明的一个阶段和语言运用的完善,“书面语言和文字不能不影响到口头语言”,“书面语言对口头语言的影响是多方面的”,患失语症的人书写能力也受到影响;“语言一经书写,便掺入了某种人为的东西,然而却无法把它与语言本身区别开来”,甚至“文字对于中国人而言,变成了第二种语言”[2]19-21。

二、语言与符号

《第二讲 语言学——特殊的符号科学》《第三讲 符号的疆域》《第四讲 符号的社会性》三讲,索绪尔集中阐述符号、语言符号、符号的社会性、语言学以及符号学的学科归属四个问题,并首创了符号学这一术语。这三讲共标有1908年11月12日(周四)、11月16日(周一)和11月23日(周一)三次课的日期,而按每周周一、周四两次课来计算,还应该有11月19日(周四)一次课,共四次课。

索绪尔认为,“语言首先是一个‘符号系统’,这难道不是显而易见的吗?应当借助于符号科学以使我们了解符号是由什么组成的,知晓其法则。这门科学在已知学科中尚不存在。这可能是一门符号学。语言并不包含所有种类的符号,所以应当有比语言学范围更广的符号科学”,符号系统如旗语、盲文、手语、文字等,而“语言在这门科学里占据重要地位;它将统驭一切”[2]22-23;这些符号现象“成为一门学科的对象,一个属于心理学和社会学的分支”[2]26;研究是什么要素使语言成为符号学中的一个独立系统以及构建符号学的语言分支,是语言学家的任务。在这里,索绪尔首创了sémiologíe(符号学)这一术语,说明了语言的性质、符号举例,并把语言学归入符号学,把符号学看作心理学和社会学的分支。通行本《普通语言学教程》中相关论述[3]38即来自于此,这构成了对索绪尔符号学观点最主要的引用来源。

在符号中,索绪尔认为最为重要是语言,而文字“确是与语言一样的符号系统”,两者主要特点是相同的[2]23-25:1)两种符号都具有任意性;2)都具有“纯然相反且有差异的价值:其价值源于差异”;3)在一个给定的系统中,不是靠其内在的价值,而是靠其相对的价值而起作用,通过对立而有价值;4)符号的价值与产生符号的方法无关,手段不是语言同样也不是文字的本质;5)都是社会约定的建立在一个任意的事物之上;6)个体甚至社会都无力左右它,一旦被第一代人所接收,后代都不由自主地受这一约定的限制,亦即语言和文字都具有时间上的连续性或历史传承性[4]。

《符号的疆域》是对符号以及符号学的研究范围进行说明。索绪尔说,“符号学的疆界有多大?很难说。我们看到其疆域不断拓展。种种符号,诸如礼仪举止都将进入这一领域。只要是信息和意义的传达,就是一种语言”,“所有形式、仪式、习俗都由于其社会性而具有符号特点”[2]27。也就是说,索绪尔一方面认为符号种类多、范围大;另一方面,只要是具有社会性的表意方式,就都是广义的语言,亦即符号;不同种类的符号可以分作有一定差异的不同级别:语言是完全任意的,而像中国封建社会时期对皇帝三拜九叩这样的礼仪,作为规定的社会性行为,在某种程度上脱离任意性,接近象征符号。索绪尔认为符号学没有作为独立的学科存在,是因为尽管“在符号学中,语言并非唯一的,还有其他社会建制”[2]33,但“符号系统的主要范例是语言,而只有通过研究语言中的符号我们才能了解符号本质的一面”[2]28,而以往的心理学家或哲学家没有认识到语言不以个人或社会意志为转移,没有意识到社会性是符号的本质特点,没有认识到语言的系统性,即语言符号彼此之间具有连带关系,所有的词项都是相互依存的,“字词依赖于系统,没有孤立的符号”,所以“忘记只有符号的系统要研究,就有可能忽略了处理符号学的真正的方式”[2]29。作为最重要的一种符号,在语言的符号性没有被揭示之前,是不可能有科学的符号学的;符号学的建立,依赖于语言符号学的建立。

索绪尔认为,“只有社群的这一系统才配得上符号系统这一称谓,也才算是符号系统”,“符号系统总是倾向于找到其唯一生存的环境,是为集体,而非为个体所设,一如船舶是为大海而造的那样”[2]35;符号系统是由单位构成的系统,也是由价值构成的系统,而“任何价值都无法孤立地存在”,它是“社会接受和认可的结果”,“唯有社会事实才创造了存在于符号系统中的东西”,“个体是无法独自确立任何价值的”[2]36;这样产生的价值具有社会性和非物质性,符号的价值与构成材料无关,“集体性才是价值的创造源泉。集体之外,价值不存在”[2]38,货币的价值不取决于铸造它的金属含量,语音自身没有价值,语音和发音动作与语言的本质无关,都是在语言之外的,单独的概念也是一样,只有听觉印象和概念相结合所构成的语言符号才具有价值,即便是人们没有听觉印象,例如在睡眠中,语言仍然存在于大脑之中,因此,“人在不说话时,同样具备整个价值系统(即语言——笔者注)”[2]40。

索绪尔从社会性角度来认识符号以及符号的价值,把社会性看作符号的本质,无疑是非常深刻的。

三、关于语言单位

《第五讲 语言学的研究单位》(1908年11月26日)《第六讲 语言学的同一性》(1908年11月30日)《第七讲 单位与意义》(1908年12月3日)和《第八讲 语言——价值系统》(1908年12月7日)四次讲座,论述内部语言学与外部语言学的区分和语言单位、同一性原则和价值三个语言学的基本概念,目的是明确什么是语言单位。这部分内容,可以说是语言本体的核心,也是语言学最核心的问题。

在第五讲中,索绪尔首先说明前边关于语言符号与其他符号的比较等,都是从外部来研究语言,而从内部来研究语言,从根本上来考察,“这就是‘单位’和‘同一性’的问题”[2]42;在大多数学科中,学科的对象亦即单位是给定的,而“符号语言则相反”,“在根本上就具有对立的系统特点(正如象棋游戏中具有不同的组合,使棋子具有不同的力量)。有声语言整体上都是处于某些单位的相对立之中,而且没有其他基质(语言仅由这些单位组成。语言中只有这些单位之间一个相对另一个的游戏)”[2]432。语言的单位不是显而易见的,语言“首先不是以具体的、可把握的单位呈现的,而我们不能否认有单位,是单位的游戏而形成了语言”[2]45。

索绪尔认为,“语音材料总是在同一维度上,不允许两个符号同时出现”,这一线条性有重大影响。“符号具体的一面是非定形的,本身没有形式”;言语活动特有的作用是“在思想与形式之间,创立一个中介环境”,使思想变得明晰起来,“它通过言语活动而被切分、划分成单位……即思想-语音意味着切分,成为语言学的最终单位”,思想与自身非定形的语音链的配合,产生了形式[2]47-48;而语言学的同一性,就建立在非具体的存在之上,这是“我们所能感觉到的,相当于系统某个级别上有意义的东西”,“所谓的意义是由单位的差异所体现的”,而“单位不预先存在,是意义创立单位”[2]51。索绪尔认为思想(概念)不是靠语音而物化的,思想与语音都是无定质的,它们的结合导致了语言符号单位切分,语言符号使思想变得明晰起来,思想(理性思维)与语言,不存在产生时间的先后;而语言单位不是以实体性的方式存在,而是以差异为表现形式的关系体。这种以差异为表现形式,以相互对立的关系来相互确定自身的特征,构成了关系体的价值,亦即语言单位本身。

索绪尔以国际象棋来举例:“让我们以象棋游戏中的骑士为例:这是象棋游戏的具体要素吗?肯定不是。……它什么也不是”;“我们注意到,不仅其他任何一个骑士,而且其他的与这个骑士毫不相干的棋子,只要与其他的有别,对象棋游戏而言,就可以说是同一的”,具有相同的价值[2]59。“在我们所说的系统中,与其他地方不同:我们看到的同一性和单位的关系,一个是另一个的基础”,“在系统中,现实或者价值是一回事,而且我们说同一性与价值也是一回事儿,反之亦然。正是这个组成了系统”,“价值由其他的数值给定;除了意义之外,还通过与别的概念之间的关系,由语言的要素相互之间的关系给出”,“是价值本身来划分单位;单位从根本上就没有被限定;这正是语言的特殊性”[2]59-60。因此,同一性,是价值的同一性,也是单位的基础;价值、同一性、单位、语言的具体要素,以及语言现实,是一回事,可以不必从根本上区分开。

对于语言的内部研究和语言的外部研究,索绪尔认为,属于外部研究的是历史的和外在的描述,包括:1)语言与民族学的关系,与不同的民族、文明和种族的关系;2)语言与民族政治史的关系,有征服、殖民和其他政治影响;3)语言与各种各样的社会机构如教堂、学校以及文学语言的关系;4)不同语言在地理空间上的扩展,等等。想在哪儿切分就能在哪儿切分,“一切与语言有关而不属于语言系统的,都属于外部语言学”[2]58。相反,“内部语言学,则是一切与语言系统有关的”,“内部不接受随便一种秩序;语言是一个系统,只接受其固有的秩序”,“唯有涉及语言系统,才是内部的”,索绪尔又用国际象棋游戏打比方:在国际象棋游戏中,“每一个棋子的价值均不基于其固有的价值(自身材料的贵贱——笔者注),而是依赖于一个关系复杂的系统(整体)而获得的”,这是内部的;而“棋子究竟是用象牙制的还是木头制的,这与系统不相干,这属于外部。而假如增加一个棋子或增加一行棋格,这对系统来说就很重要,因为是内部的”[2]57-58。如果熟悉沙·巴利等编辑出版的通行本《普通语言学教程》的话,那么就会立刻发现,其中的相关内容就来自索绪尔第二次课程。

四、共时、历时以及共时语言学与历时语言学问题

关于语言的共时、历时问题,索绪尔用了6讲进行阐述,即《第九讲 共时范畴与历时范畴》(1908年12月10日)《第十讲 共时现象与历时现象》(1908年12月14日)《第十一讲 静态的语言学与动态的语言学》(1908年12月17日)《第十二讲 共时规则与历时规则》(1908年12月21日)《第十五讲 共时与语法,历时与历史》(1909年1月18日)《第十六讲 历时语言学》(1909年1月21日);上课时间只标了6次,但按每周两次课来计算,应该还有5次课:第十二讲只标了1908年12月21日(周一),而到第十三讲中间有两周半(5次课)是空白。

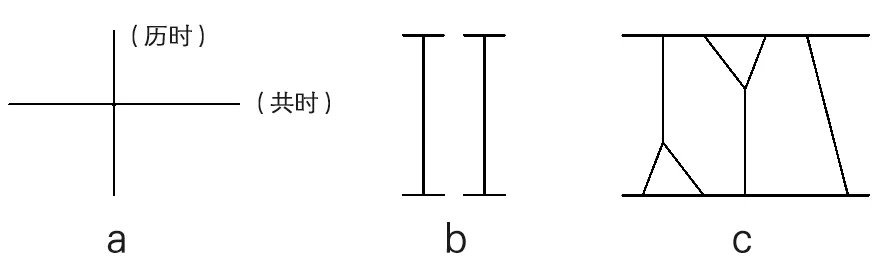

在这一部分,索绪尔首先认为,“共时”的概念不够明确,“最好说:特定语言的共时”,指在某一确定的语言之中;而“历时”却不必这样,不要求这样一个特定化的过程,只要在两个形式之间建立起历时的联系就够了;“语言行为要经受两种链接(历时的与特定共时的)”,表现为两个轴(如图1a所示);同时,在历时联系中,各个单位不是固定的,而是可变的,历时的变化不是单一直线式的(如图1b所示),而是根据一个时刻到另一个时刻的链接所建立起来的(如图1c所示)[2]64。这三个图示清晰、直观,很清楚地说明了问题,给人留下深刻的印象。

图1 语言共时态与历时态关系以及历时变化在共时态中的表现图示

索绪尔认为,“把属于共时的现象和属于历时的现象相对立起来,这绝对有必要”[2]72,因为“历时的范畴相当于价值的变动,链接源自这变动,也就是说有意义的单位的偏移。特定共时范畴是确定的价值平衡”[2]68,“共时现象受历时现象的制约(但不产生于历时现象,不过有些是历时现象的结果),而共时现象本身则具有根本不同的性质”[2]73,因为历时现象来自时间上的连续性,而共时现象最为本质的特点,是受其他共时现象的制约,各种共时现象以彼此的差异相互对立、相互联系,“在有关联的字词之间的这种差异,使得意义得以确定。这一意义是对立的,建立在差异之上,而差异变得多少有规律了”;而“历时现象在两个连续的词项之间发生,从一个时代到另一个时代,构成时间上的连续,这两个词项在时间中接合”,在历时的层面上,“这两个连续的词项是‘一致的’”,而在共时的现象中则是“‘同时的’和‘有差异的’:它们相对立,远非同一的”[2]75;意义抓住了历时所造成的差异,把这种差异变成意义对立的载体和外部特征,“只有用差异(或是共时事实)来表达的才是有意义的。是差异构成意义,也是意义创造了差异”[2]89,因此,共时状态虽然来自历时状态,但共时现象却是与历时现象完全不同的独立范畴;对语言单位的认识,必须明确是从共时还是从历时的角度来看,角度不同,观点也是不同的。索绪尔将语法看作是共时的和表意的;因此一般被认为是语音变化的语音交替和被看作语言变化的类推——参照语言中已有格式和使用语言中原有要素而产生新词语或新的形式——,索绪尔也将之看作语法现象,索绪尔不认为类推是语言变化,而认为是一种语言创造,属于共时范畴。

这样,顺理成章的结论只能是:“从实践到理论以便了解语言某一确定时期状态的唯一方法,那就是抛弃过去的一切”,“语言符号有其确定的价值,不取决于过去,而取决于共存的符号”[2]79;“任何语言单位都代表一种关系,任何现象亦然。所以一切都是关系:是思想限定单位,语音不能提前单独限定单位:总是与思想有关系”,语言就像代数,“在代数中,只有复杂的项:ɑ/b(ɑ×b),所有现象都是关系中的关系。或者我们用差异一语来表示:一切都只是差异,一切差异都是用来相对的,而对立赋予价值”[2]81;“语言中一切都是共时的;一切都是系统”,“只有共时才形成系统,也只有共时才能形成系统。历时事实的作用是随时改变这一系统,但历时事实之间并没有联系,不形成系统:唯有特殊事实的总和”[2]83。因此,“索绪尔所说的语言共时态,实际上就是他的‘语言’或‘语言系统’”[5]。同时,在说话者的主观意识中,也只存在特定语言状态,“语法学家、语言学家是以说话主体的看法为基准的,作为原型的,没有别的办法,只有问说话主体的感觉是什么”,“唯一的角度,唯一的方法就是观察说话主体所感受到的”[2]89。所以,“把语言从内部首先划分为共时和历时的,这种划分是必要的,外在于我们的选择,是事物的性质迫使我们如此做的”;“对于语言学而言,我们甚至说归根结底得有两门相互区别的学科:静态的或共时的语言学与动态的或历时语言学”[2]82。

在语言学史上,最早区分语言静态与动态的是博杜恩·德·库尔德内(И.А.Бодуэн деКуртенэ,1845—1929)[5]。博杜恩首先在1871年《有关语言学和语言的若干一般性见解》从语音角度区分了静态与动态:“语音学的第一生理部分和第二形态部分是研究和分析在某一时刻语言状态下的音素规律和生存条件(音素的静态);第三部分是历史部分,分析和研究在一段时间内的音素规律和发展条件(音素的动态)”[6]28;而后在《1877—1878学年度详细教学大纲》中进而形成理论概括:“静态是研究语言的平衡规律,动态是研究在时间上的运动规律,语言的历史运动规律”[6]66;博杜恩在《观察和研究语言现象得出的若干普遍结论》中认为,“在语言中没有静止状态。……犹如在自然界一样,在语言中一切都处于活跃的、运动的状态,一切都是变化的。静止、停滞都是表面现象。这是最小变化条件下的个别运动状态。语言的静态只是它的动态或者准确地说是运动学的个别情况”[6]257-258。索绪尔在与博杜恩的学术交往中接受了博杜恩提出的语言静态与动态区分理论,但很明显,索绪尔对静态、动态区分的认识与博杜恩并不完全一致,索绪尔自创的术语“共时”“历时”“共时语言学”“历时语言学”,实际上也是索绪尔为了表明自己对这一问题不同理解的一种表现。而最大的差异是,索绪尔对静态的认识,是与他对语言的认识结合在一起的。索绪尔以依据语言符号体现为相互差异的相互对立、相互联系而实现的价值,来确定语言符号单位;索绪尔以语言符号实现价值的相互差异、相互对立的相互关系这种系统性为基础,来认识语言的静态与动态;而作为自身价值只能以差别或相互关系来实现的语言符号系统,必然只能是共时的,而存在于说话主体意识中的语言,也必然只能是共时的。我们认为,索绪尔的语言系统,必然只能是共时态的;研究语言,必然只能是研究语言的共时态。严格地区分共时语言学和历时语言学,强调共时语言学研究,是索绪尔对语言认识的必然结果。而博杜恩“在语言中没有静止状态”的观点,则是绝对化的,类似于哲学史上的“人连一次也不能踏入同一条河流”。

五、语言系统性的表现:组合关系与联想关系

索绪尔讲授组合关系与联想关系的是《第十三讲 意段组群与联想组群》(1909年11月11日)和《意段理论与联想理论》(1909年11月14日),共两次课。

一般认为,词汇学不同于语法学,但“大量用语法手段表达的关系亦可用词汇手段表达”,如“fio/facio=dicor(被动)/dico(主动),也就是说fio相对facio正如dicor相对dico”,等号前边,用两个不同的词语来表示主动与被动的区别,而等号后边,用同一个词的两个形态变化来表示;斯拉夫语语法中的完成体和未完成体两种语法对立,用的词汇形式来表现,“所以,两者之间的界限几乎可以说是一种错觉”[2]92。索绪尔打破词汇学与语法学的传统界限,引进组合关系和联想关系来统摄语言符号系统中所有单位之间的关系,作为语言系统性的具体表现。

索绪尔认为,“对一个词,有两种与另一个词相邻、一致、接近、接触的方式:我们可以称之为字词的两个存在之所,……一方面,存在内部的宝库,相当于我们记忆的区域,所谓的储存库;……而字词的第二个存在,就是话语;就是言语链”,“在第一种中,我们有‘系列’意义上的组群,而第二个,则是‘意段’意义上的组群”。

宝库(储存)话语,语链联想单位话语单位(即在话语中产生)系列组群意段组群[2]94-95

“在这个宝库中,我们所运用的是联想:每一个要素都让我们想起另一个要素。在某种意义上,每个字词都因一切与之相像,或与之不相像的而呈现出来;否则,语言机制是不可能的。因此动词变位表就是一联想组群”,再如由同根语素构成的词语、由同缀语素构成的词语,都是联想组群;“这些联想组群是纯粹精神的;在话语中,它们不代表同时性”,“一个单位相对于其他单位而言没有必然的位置”[2]95-96。而“如果我们取意段的种种,我们立刻想起了空间的限定”,“只有一个线条,一个维度。形成一个意段不需要两种方法,而只通过线性的语音链而已”[2]96。“我们仅通过意段而说话,而语言运作的机制很可能就是我们脑中有那些类型的意段,而我们在言语活动时则使联想组群介入”[2]97,“意段组合是主动的。所以创造意段而所需要的活动需要联想组群的呈现。因此,意段在产生时,联想组群介入,而联想组群的介入,意段也得以形成。……当人们说‘你对他说什么呢?’我们脑海中会出现”:

“我们变动其中一个要素,这样得到两类组合,空间上的和头脑中的(系列的)都开始发生作用”,“价值永远同时是系列聚合与意段组合的结果”,“语言状态的机制就是建立在这两个层面的对立之上”[2]98-99。语言符号既处于组合(意段)这种现实的空间关系中,同时也处于存在于大脑中的联想储存库中,语言符号处于组合关系和联想关系的结点之上,语言符号的价值既受组合关系中前后其他语言符号制约,也受处于同一个联想系列中的其他语言符号的制约,语言系统就是建立在组合与联想两种关系之上的,语言的运作依赖于这两种关系。“构成语言状态的整体,在我们看来,都回到意段理论和联想理论上。”[2]100作为语言创造的类比,也是这两种关系相互作用的结果,通过联想,可以将语言单位进行比较,运用已有语言要素通过已有的结构关系进行组合,便产生了参照已有形式的类推:“毋庸置疑,类同(亦即“类推”——笔者注)只能通过共时的力量,在系统中发生”[2]104,这种共时的力量,就是组合关系与联想关系的协同运作。

从语言学史的角度来看,最早提出类似组合关系、联想关系的学者是克鲁舍夫斯基(Н.В.Крушевский,1851—1887)。在1883年的博士论文《语言学概论》中,克鲁舍夫斯基借用英国学者的联想理论来解释语言现象,他认为,“如果由于类比性联想规律词语在我们的大脑中形成系统或者词族的话,那么由于邻接性联想规律的存在,这些词语就会构成系列”,“语言中一切旧的内容主要依赖于重建,依赖于邻接性联想。与此同时,一切新的东西都依赖于创作,依赖于类比性联想。从一定的角度看,我们认为,语言发展的过程实际上是类比性联想决定的进步力量与邻接性联想决定的保守力量之间的不懈对抗”[6]126。索绪尔接受了这一思想,把它从心理学的框架中解放出来,完全落实到对语言各个子系统以及各个层面的语言现象的分析上,并创造了两个相对的术语“句段关系”和“联想关系”来代替它们,把它们看作语言符号系统系统性的具体体现,使它们成为自己语言理论大厦的一个有机组成部分,因此也成为现代语言学和符号学的一对基本概念。组合关系和联想关系,使语言的系统性落到了实处,也使语言符号的价值不再空灵。这也成为索绪尔对现代语言学和符号学的一大贡献。

因此,作为索绪尔第二次普通语言学教程课程笔记的《普通语言学导论》,在语言学史上,自有它特殊的价值。

注 释

① 1996年在索绪尔故居维修过程中,从墙壁中发现了索绪尔一些文稿,这部分文稿以及索绪尔以前的一些材料,经西蒙·布凯和鲁道尔夫·恩格勒编辑,2002年出版了法文版《普通语言学手稿》(于秀英中文译本2011/2020),成为出自索绪尔本人笔下较全面反映其普通语言学思想的文本。

② 这一点是中山大学珠海校区屠友祥先生邮件告知的。特此致谢。