从数学解题向问题解决的转变看数学教学

杨禄珑 杨攀

【摘 要】数学建模素养即抽象能力、推理能力、模型观念、创新意识,而传统的数学教学模式倾向于强调推理的部分,对模型观念轻视甚至忽视。本文结合2023年中考数学真题,分析试题的命制思路,明晰在中考命题中如何体现数学模型观念的考查,教学中应该怎样培养学生从数学解题向问题解决转变的能力,提高学生解决问题的能力,加强模型观念的培养,提升学生数学素养。

【关键词】模型观念;解决问题;素养提升

一、引言

模型是学生体会和理解数学与现实世界联系的基本途径。建立和求解模型的过程包括从现实生活或具体情境中抽象数学问题,用数学符号来构建等式、不等式、函数等,以表达数量关系和变化规律,从而计算并分析结果的含义。新课标要求,探索在不同情境中从数学的角度发现和提出问题,综合运用数学和其他学科知识从不同角度寻求分析问题和解决问题的方法,能运用几何直观、逻辑推理等方法解决问题,形成模型观念。

数学建模是解决问题的重要方法之一,也是中考数学命题的重要方向,初中常见的数学模型有方程模型、函数模型、不等式模型、几何模型、概率模型等。本文结合2023年中考数学真题,分析试题的命制思路,明晰在中考命题中如何体现数学模型观念的考查,教学中应该怎样培养学生从数学解题向解决问题转变的能力,提高学生解决问题的能力,加强模型观念的培养,提升学生数学素养。

二、真题在线

例1:方程与函数模型

(2023·广西)有言道:“杆秤一头称起人间生计,一头称起天地良心”,某兴趣小组将利用物理学中杠杆原理制作简易杆秤,小组先设计方案,然后动手制作,再结合实际进行调试,请完成下列方案设计中的任务。

【知识背景】如图,称重物时,移动秤砣可使杆秤平衡,根据杠杆原理推导得(m0+m)·l=M·(a+y),其中秤盘质量m0克,重物质量m克,秤砣质量M克,秤纽与秤盘的水平距离为l厘米,秤组与零刻线的水平距离为a厘米,秤砣与零刻线的水平距离为y厘米。

【方案设计】目标:设计简易杆秤。设定m0=10,M=50,最大可称重物质量为1000克,零刻线与末刻线的距离定为50厘米。

任务一:确定l和a的值。

(1)当秤盘不放重物,秤砣在零刻线时,杆秤平衡,请列出关于l,a的方程。

(2)当秤盘放入质量为1000克的重物,秤砣从零刻线移至末刻线时,杆秤平衡,请列出关于l,a的方程。

(3)根据(1)和(2)所列方程,求出l和a的值。

任务二:确定刻线的位置。

(4)根据任务一,求y关于m的函数解析式。

(5)从零刻线开始,每隔100克在秤杆上找到对应刻线,请写出相邻刻线间的距离。

【命题分析】本题考查的是数学综合与实践板块内容,让学生了解要制作一把简易杆秤,首先需要利用数学与物理学知识建立相关的数学模型来设计方案,然后动手制作,再结合实际进行多次调试,最终制作出符合要求的杆秤。这里需要解决的是方案设计过程中遇到的数学建模问题,本题以物理学中杠杆原理知识为背景,体现了数学与物理学科的整合。本题特点是篇幅长,字母多,数量关系复杂,考查学生的数学阅读能力、抽象能力、数学建模能力及应用能力。解决问题过程中,学生需要运用数形组合的思想,通过细心阅读获取关键信息,结合杆秤示意图重点理解杠杆原理推导公式(m0+m)·l=M·(a+y),找到字母与示意图中数量的对应关系,建立方程(组)模型,解方程组求出l和a的值,从而解决任务一中的三个问题。任务二可以理解为寻找任意情况下秤砣与零刻线的水平距离y与重物质量m之间的函数关系。将任务一中求出的l和a值代入公式(m0+m)·l=M·(a+y)中,即可得到关于y与m的方程,变形后得到一次函数模型y=0.05m。此时问题从特殊转化为一般的情形,随着重物质量m的变化,秤砣与零刻线的水平距离y也随之变化。在此基础上,提出第五个问题,即每隔100克在秤杆上找到对应刻线,找到相邻刻线的距离,从而完成杆秤制作的方案设计。

本题综合二元一次方程(组)模型与一次函数模型,旨在引导学生建立方程与一次函数的联系,发展学生对数学的综合认识,建立数学学科内部知识之间的联系,完善学生的认知结构,并运用这种结构解决一些简单的实际问题,发展学生的应用意识。本题呈现的“杆秤一头称起人间生计,一头称起天地良心”观念,也体现立德树人的命题原则。

例2:方程与不等式(组)模型

(2023·湖北)创建文明城市,构建美好家园。为提高垃圾分类意识,幸福社区决定采购A,B两种型号的新型垃圾桶。若购买3个A型垃圾桶和4个B型垃圾桶共需要580元,购买6个A型垃圾桶和5个B型垃圾桶共需要860元。若需購买A,B两种型号的垃圾桶共200个,总费用不超过15000元,至少需购买A型垃圾桶多少个?

【命题分析】方程和不等式是有效刻画现实世界数量关系的数学模型,本题通过“问题情境—建立数学模型—解释、应用与拓展”的模式,考查学生运用数学的语言、方法描述和解决现实情境中实际问题的能力,建立方程模型和不等式模型解决问题的能力。解决问题的关键是:(1)找准等量关系,正确列出二元一次方程组;(2)根据各数量之间的关系,正确列出一元一次不等式组。问题的提出是以提高学生的数学素养为目的,体现了中考命题从能力立意到素养立意的转变。

例3:几何模型

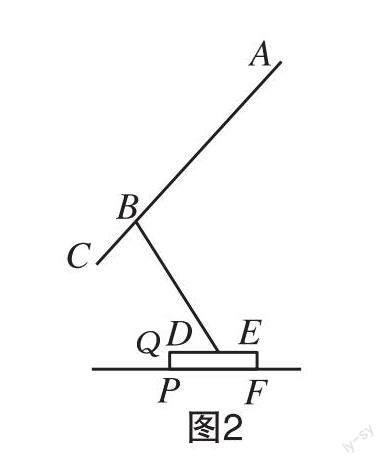

(2023·锦州)图1是某校教学楼正厅一角处摆放的“教学楼平面示意图”展板及其侧面的截面图,数学学习小组想要测量此展板的最高点到地面的高度,测得AB=120cm,BD=80cm,∠ABD=105°,∠BDQ=60°,底座四边形EFPQ为矩形,EF=5cm。请帮助该数学学习小组求出展板最高点A到地面PF的距离。(结果精确到1cm,√?2≈1.41,√?3≈1.73。)

【命题分析】本题选取“教学楼平面示意图”展板侧面的截面图这一真实情境,引导学生从“形”的角度观察生活中的事物,并利用直角三角形的有关知识计算展板最高点到地面的距离。本题考查的是数学建模中解直角三角形模型,考查解直角三角形的应用,考查学生的运算能力、抽象能力、模型观念和应用意识。学生在解决问题时,通过阅读分析,将数学的文字、图形及符号三种语言相互转化,并将实际问题中的数量与图形中的元素对应,添加辅助线构造直角三角形,分析图形中各元素之间的关系,最后用数学符号语言的形式表达出来。

在解决几何性质、图形变化形式的有关数学模型问题时,要求学生经历“实际问题—几何模型—提出问题—解决问题”的过程,培养学生发现问题、提出问题的能力,发展数学抽象、数学建模以及解决问题的数学素养。一般方法是分析题意,将物体抽象成平面几何图,描述、画出模型图,利用勾股定理、三角函数、相似等相关知识来解决问题。解决此类问题的过程,通常运用数形结合、方程、函数等数学思想,培养学生的数学抽象和数学建模素养。

例4:概率模型

(2023·吉林)2023年6月4日,“神舟”十五号载人飞船返回舱成功着陆,某校为弘扬爱国主义精神,举办以航天员事迹为主题的演讲比赛,主题人物由抽卡片决定。现有三张不透明的卡片,卡片正面分别写着费俊龙、邓清明、张陆三位航天员的姓名,依次记作A,B,C,卡片除正面姓名不同外,其余均相同。三张卡片正面向下洗匀后,甲选手从中随机抽取一张卡片,记录航天员姓名后正面向下放回,洗匀后乙选手再从中随机抽取一张卡片,请用画树状图或列表的方法,求甲、乙两位选手演讲的主题人物是同一位航天员的概率。

【命题分析】本题选取“神舟”十五号载人飞船返回舱成功着陆这一鼓舞国人的重要事件,以学校举办以航天员事迹为主题的演讲比赛为问题情境,体现了数学课程立德树人的育人功能。题目呈现的是通过抽取卡片确定主题人物,设定了三张卡片分别代表三位航天员,甲随机抽取一张,记录信息,放回,洗匀,乙再抽一张,求甲、乙两位选手演讲的主题人物是同一位航天员的概率。本题考查学生对古典概率模型的掌握情况,解决问题时要注意问题提出是放回试验还是不放回试验,会用列表和画树状图是解题的关键。本题考查学生提取信息的能力和对数据的判定与应用能力。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)对数学建模的要求也进一步明确,强调从学生已有的经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解析与应用的过程。通过分析2023年各地中考数学试题,发现各地的试题有一个共同特征:关注情境命题,关注现实生活,突出数学模型应用。可以发现中考命题趋向数学学科核心素养的考查,模型观念已经成为中考重点考查的素养能力之一。进一步研究发现,试题中几乎所有的问题都与初中的数学模型有关联,都可以通过建立相关数学模型解决问题:(1)打折销售、增长率等问题,可以抽象成方程模型,通过列方程加以解决。(2)统筹安排、核定价格范围等问题,可以通过所给数据进行分析,将实际问题转化成相应的不等式问题,利用不等式的有关性质加以解决。(3)最大获利、最小成本、方案最优化等问题,常可建立函数模型求解。(4)测量、航海、建筑、道路拱桥设计等涉及一定图形的性质时,常需建立几何模型。(5)公司招聘、人口统计、各类投标选举等问题,常要将实际问题转化为统计模型。(6)游戏公平、彩票中奖、预测球队胜负等问题,常可建立概率模型求解。

中考命题以素养立意创设问题情境,依托课本素材,将解决问题所需要的核心知识、思想方法、关键能力和数学文本内隐于命题中,反映数学的本质。考查学生数学建模思想和意识已经成为中考命题的一个趋势,但是从平常的考试结果来看,有关数学建模内容的考题,学生实际得分率并不高,说明相当部分的学生在数学建模、解决问题方面的能力并不如意。一方面,数学建模内容本身难度较大,另一方面,在教学中教师往往更重视结果教学,轻视知识产生发展的过程性教学,缺乏指导学生开展数学阅读方法的教学,缺乏抽象能力的培养,模型观念淡薄。

三、数学建模內容模块内涵解读

1. 数学建模的内涵及义务教育阶段的能力要求

模型观念主要是指对运用数学模型解决实际问题有清晰的认识。通过对比可以发现,2011年版课标中的“模型思想”与新课标初中阶段的“模型观念”比较接近。新课标明确指出核心素养拥有整体性、一致性以及阶段性,因而在不同的阶段呈现出不同的特征。在新课标中,模型思想被详细地拆解成模型意识和模型观念。学生认知水平以及学习内容的不同,使得义务教育阶段不同学段所侧重的方向各不相同。其中,小学更侧重于培养学生的模型意识,侧重对数学模型的初步的感悟、运用,而初中阶段侧重于培养学生的模型观念,要求学生具备数学模型建构的基本知识和基本活动经验。二者在义务教育阶段,均是数学语言的主要表现之一。例如,小学在学习“小数乘小数”时,提出的问题为“给一个长2.4m,宽0.8m的长方形宣传栏刷油漆,一共需要多少千克油漆?”,需要学生思考解决这个问题还需要什么条件,此时教师只需要引导学生寻找出单位面积所需油漆量即可。中学对此问题会有所拓展,即“给外框为长2.4m,宽0.8m,且四条边框宽度相等的长方形宣传栏内部刷油漆,其中边框宽度不超过10cm,则至少需要多少千克油漆?”,此时不仅需要知道单位面积所需油漆量,还需要建立函数模型求出需要刷漆的最大面积,数学建模素养要求更高。

2.数学解题教学到问题解决教学的理解

问题解决是以问题为导向、思考为本质的寻求活动。学生在学习数学的过程中,进一步发展数学思考方式,是问题解决的第一阶段,即将获得的数学知识用于解决问题;第二阶段是具备积极性,即主动运用数学知识解决问题。

在实际教学中,教师需要控制这两个阶段的进度,从问题解决的根本性开始展开教学,强调学生对生活信息的理解能力,可以使学生对生活中各类型的数学信息有更深刻的了解。例如,教材常通过情景图和文字共同展示例题,但学生往往会忽视图中呈现的数学信息,或者未能将图文信息有效融合。那么,这种情景图文式的展示方式是否真正能够传递设计者的初衷,让学生深入理解数学源于生活并应用于生活?是否真的能够提升学生的问题分析和解决技巧?这些问题在教学过程中频繁出现,考验着教师对“解题”教学理念的理解。

四、教学建议

1.重视教材,回归课本

在数学模型教学中,我们要注意以教材为基准,实现从解题向解决问题的转变。在教学过程中,要全方位地教授学生各类数学模型,例如函数模型、解析几何模型、数列模型、方程模型等,尽可能将模型的应用广泛性真实地展现给学生。教师还要研究教学的每个单元应该引入哪些模型问题,例如在探讨规律问题时,可以融合储蓄问题、网络流量问题等。学生会在模型观念的渗入中不断积累经验,逐步感受到数学模型的应用范围,这可以引发学生对数学的热爱,从而进一步提升他们的模型观念。

例如,在学习二次函数求最值的问题后,为了帮助学生理解如何运用数学模型处理现实的问题,我们可以将教材中与学生距离较远的应用情境实例进行具体的分析。通常情况下,需要两个步骤来帮助学生构建数学模型解决现实世界中的问题:首先,适当地简化问题,找出主要的变量以及这些变量之间的关系,然后建立数学模型;接着,运用数学工具来处理这一模型。构建数学模型来解决现实世界中的问题的主要流程为“理解问题→简化、假设→建立模型→求解模型→验证模型”。当然,并不是说某个应用题就只适合建立一种模型来解。当所分析问题的特性和数量关系与已学过的某种类型的知识特征或数量关系相吻合时,那么该问题的数学模型也就建立起来了。但在解答之前,我们很难判断它属于哪种数学模型,只有列出了数学式子,在解这个数学问题时才能明确。因此,同一个实际问题,我们可能会建立不同的模型来解。

2. 重视数学阅读教学

学生的阅读量随学段的升高而不断增加,知识储备量越来越大,含有图、表的课外读物也越来越多,学生很难分析出正确的解题关键。教师要重视对学生阅读能力的培养。比如,教师应当指导学生在阅读中学习精细解读,捕捉文章的核心信息,例如专业术语、标志性词语、约定性符号等。这就更加需要学生加强阅读理解,一旦看到这些符号,就能立刻正确识别并使用。拿“增长”这个最基础的概念来说,对于“增长了”和“增加到”这两个词,虽然看似只有一字的不同,但实际数据却是有巨大差异的。又如对“封闭图形”这一概念的理解,可以解读为“不能开口的图形”。再如,“S”代表形狀或实物的面积,“P”代表某件事情的概率等。

3. 加强多学科联系的数学教学

兴趣和知识都会影响学生的建模能力,因此教师在教学中面对跨学科探究的实际问题时,要向学生明确地指出哪些内容是数学模型中涉及的,使得学生可以系统地收集与数学模型有关的跨学科问题,成为未来解决新问题的模型经验。例如,引导学生探究实际生活中的典型模型——试剂(药品)浓度问题、串并联电路问题、建筑体的部分优化问题等。一旦学生开始有意地在实际生活中细心观察和思考,积累实际生活的经验,就会逐步形成所要培养的模型观念,建模能力就能获得提高。

五、结语

在初中数学教学中,数学模型并不是一成不变的,而是根据要解答的数学问题创新性地建立数学模型,简化数学解题的步骤。所以,在课堂教学环节中,教师要以多视角切入,借助真实情境,从实际、体验、实验、理论、迁移等出发,根据模型特点,采用不同的方式、方法进行建模。归根结底,教师应当借助教材,实施必要的教学策略,深究建模方法,以此提升教学技能,发展学生的数学核心素养。

(责任编辑:潘安)