批判教育政策研究范式、理论视角与问题意识的新进展

余晖

(华南师范大学教育科学学院,广东广州 510631)

批判教育政策研究(critical educational policy studies)发端于20世纪80年代,是当代西方教育政策研究的重要流派。该流派承袭新马克思主义、法兰克福学派等批判理论传统,依循后结构主义、建构主义和解释主义方法论,以解构教育政策背后的社会权力结构为分析取向,超越传统公共政策学研究的“经验-技术”分析视域,推动教育政策研究从单纯“为政策而研究”转变为兼顾“对政策进行研究”。自21世纪以来,国内学界虽持续关注批判教育政策研究的理论进展,但对其最新发展尚未系统梳理。批判教育政策研究在国内的发展尚处于起步阶段。本文系统梳理该流派近10年来(2013-2022年)在研究范式、理论视角和问题意识等方面的最新进展,以期为国内相关学科建设提供启示。

一、批判教育政策研究近10年的知识增长

梳理特定学术流派的理论进展通常可从代表性学者、代表性刊物、代表性著作、代表性机构、代表性学会等方面综合开展。其中,代表性刊物所刊发的论文(特别是专题组稿)最能够体现该领域的知识增长点。与学术期刊相比,学术著作的出版周期通常较长,在反映学术热点方面具有滞后性,同时多数学术著作的核心观点通常先以期刊论文形式发表,此后才收入著作。因此,对特定领域代表性刊物的分析能够较为全面地呈现该领域最新进展。

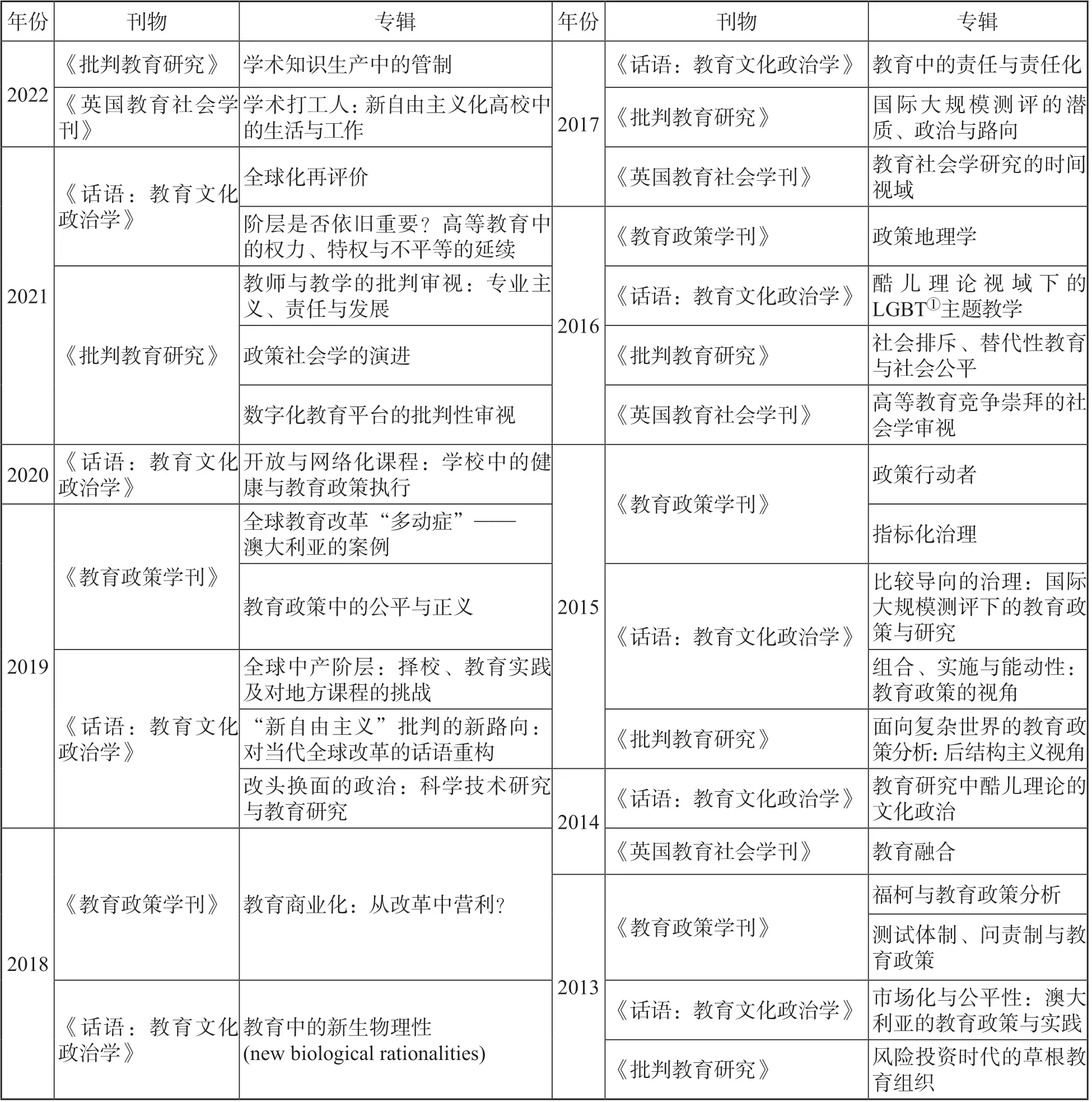

批判教育政策研究领域的代表性刊物包括《教育政策学刊》(Journаl of Еduсаtion Рoliсу)、《话语:教育文化政治学》(Disсoursе: Studiеs in thе Сulturаl Рolitiсs of Еduсаtion)、《批判教育研究》(Сritiсаl Studiеs of Еduсаtion)、《英国教育社会学刊》(Вritish Journаl of Soсiologу of Education)。这四大刊物在2013-2022年间刊发了33组教育政策主题的专辑(见表1),包含200余篇论文,涉及300位余名学者。以上专辑多由批判教育政策领域权威专家或新锐学者策划组稿,论文作者多为这一领域的代表性学者,因此能够集中体现批判教育政策研究领域近10年的知识增长状况。

表1 批判教育政策研究专辑论文(2013-2022 年)

本文所依据的主要文献资料为表1 所示的33组专辑(共计200余篇论文),以及近10年来相关领域的代表性著作和会议论文。同时,笔者自2013年赴伦敦大学教育学院(批判教育政策领域代表性学术机构)攻读博士学位以来,围绕该领域的研究范式、理论资源和关注议题共计访谈22位国际学者。上述学者分布于英国、美国和澳大利亚等国家,且多为前述专辑论文作者,为本文提供了重要分析素材。

二、对研究范式的元反思

近10年来,批判教育政策学界对批判社会学的理论范式和后结构主义的认识论取径进行了自觉反思,在坚守传统底色的前提下进行适度革新与超越,重审批判社会学理论范式的“批判性”与“社会学”属性,并尝试构建唯物主义后结构主义政策分析路径。

(一)重审批判社会学理论范式的“批判性”与“社会学”属性

批判教育政策研究的基础理论范式为批判社会学(critical sociology),其核心是批判社会理论、审辩式思维和反思性立场。20世纪80年代以来,批判社会学与教育政策研究的汇流催生出政策社会学(policy sociology),构成了批判教育政策研究的主要理论流派。[1]在这一理论流派创生40余年之际,《批判教育研究》推出了“政策社会学的演进”专辑(2021年)。[2]该专辑论文并非针对特定政策问题或研究方法进行研究,而是对批判社会学理论范式进行自觉反思的理论探讨,其核心是新的时期应如何把握“批判性”的尺度以及拓展“社会学”的维度。

站在学科发展40余年的历程节点上,批判教育政策研究者重审政策社会学研究的“批判性”问题,针对“政策社会学何以有别于一般意义上的教育政策研究?”的基础理论问题进行深刻反思。这一反思加深了学界关于“批判性”在政策研究中的意义之思考,明确了政策社会学研究的学者定位(指向对政策的研究)及公共知识分子定位(指向对公共政策的解读)。换言之,政策社会学者既不是决策者的智库,也不是政府部门的幕僚,即不以直接从事决策咨询和政策规划为目的。由此,政策社会学跳脱出“为决策而研究”的框架限制,拓展了研究者批判性思维的广度和深度。

在对政策社会学之“社会学”属性的审思方面,学界重点探讨了“政策社会学”的去标签化问题。即批判教育政策研究是否应当以社会学理论资源为根基?对于政策社会学40 年发展历程的回顾显示,尽管这一流派孕育于新教育社会学(Nеw Soсiologу of Еduсаtion)浪潮,因而带有鲜明的社会学烙印,然历经多年发展其跨学科属性已日益增强。“政策社会学的演进”专辑指出,政策社会学的理论资源已经历三个时期的变迁:从创立初期倚重福柯(Michel Foucault)、布迪厄(Pierre Bourdieu)和伯恩斯坦(Basil Bernstein)等学者的“经典性”社会学理论,到21世纪后从政治学、哲学和政策科学的交汇点上引入后殖民理论、批判种族理论、行动者网络理论及政策组合理论等资源,再到近10年来引入新兴的时间社会学、地理学和生物-社会等新视角。这一变迁历程与批判社会学理论范式自身的扩容和革新同步发生。换言之,今日的“批判社会学”已不再是单一学科的概念术语,而是一个以批判反思立场和解放品格为纽带的跨学科“理论工具箱”。

(二)构建唯物主义后结构主义的政策分析路径

后结构主义是批判教育政策研究在认识论上的重要基石。早在2003年,《教育政策学刊》就曾推出“后结构主义在教育研究与政策中的应用”专辑[3],推动后结构主义政策分析成为批判教育政策研究的主流。这一分析路径跳脱传统实证主义取向政策分析的线性思维,聚焦教育政策现象的复杂面,力图还原政策文本建构及实施中的多元价值和利益取向冲突,为反思及撬动政策背后的不对等权力关系提供知识基础,为推动社会变革提供概念和话语支撑。然而,后结构主义导向的话语分析和阐释研究难以产出直接适用于政策改进的规范性知识,因而长期受到来自实证主义者的质疑。

针对实证主义政策研究者的质疑和商榷,《批判教育研究》于2015年推出了“面向复杂世界的教育政策分析:后结构主义视角”专辑[4],从反思教育政策知识生产过程的视角为后结构主义认识论取径进行辩护。该专辑精辟指出:“后结构主义政策分析无助于解决实际问题”的观念本身是一个话语陷阱,而塑造这一思维定式的根源在于笼罩公共政策学界的新实证主义话语霸权。上述话语实践将“为决策而研究”塑造为政策研究的天然使命,进而削弱了“对决策进行研究”范式的合法性,挤压了相关研究者的学术生存空间。而批判取向的教育政策分析正是后一种研究范式的代表。

在对后结构主义认识论取径进行辩护的同时,批判教育政策学界也清醒认识到这一路径的局限性。例如,过多依赖批判性话语分析理论资源,而对经典社会学理论,如涂尔干(Еmilе Durkhеim)、韦伯(Max Weber)和曼海姆(Karl Маnnhеim)等人的理论传统整合不足,且还存在学术概念和视角的“碎片化”问题。近10年来,学界尝试对后结构主义与唯物主义等认识论取径进行整合优化。一方面,立足于马克思主义和女性主义等理论传统,尝试引入后结构主义分析元素,探索形成后结构马克思主义(рost-struсturаl Маrхism)[5]的分析路径;另一方面,立足于后结构主义理论传统,尝试从社会科学的新唯物主义转向(nеw mаtеriаlism turn)中汲取理论资源。在双向努力的汇流下,2015年《批判教育研究》后结构主义专辑旗帜鲜明地提出了“唯物主义后结构主义”(mаtеriаlist рoststruсturаlisms)政策分析路径。[6]这一分析路径跳出传统后结构主义话语分析限于政策文本及话语实践的视野局限,发挥新唯物主义研究范式的理论洞见,回到真实社会情境中分析教育政策现象,聚焦政策行动者的能动性及情感因素在政策过程中的作用,拓展了后结构主义政策分析的理论生长空间。

三、对理论视角的新突破

随着批判社会学理论范式及后结构主义分析路径的新发展,批判教育政策研究者逐渐突破传统的批判理论资源(如福柯、布迪厄、伯恩斯坦、后殖民理论、批判种族理论等),超越传统话语分析的概念框架,构建了新自由主义的替代性分析框架,并确立“政策实施”分析框架。同时,扩展批判社会学的理论工具箱,引入人文地理学和生物-社会等新兴视角,并深化时间社会学等传统概念视角。

(一)构建新自由主义的替代性概念框架

批判教育政策研究的发展壮大与作为其批判“靶子”的新自由主义政策演变紧密相关。经过40余年的发展,新自由主义意识形态及其政策架构深刻影响着批判教育政策研究的论域和分析视角。近10年来,学界开始反思“新自由主义”概念作为一种学术研究的认知框架所存在的局限性,以及教条化或标签式运用这一概念所带来的认识误区。学者指出,新自由主义概念本身是一种去性别化、去种族化、去年龄化的人力资本本位的认知框架,若不加反思地运用将会窄化对复杂社会情境的全面认识。[7]将新自由主义泛化理解为或简单等同于市场经济,或是将这一标签无差别地应用于分析不同时期、不同国家的教育政策,都是教条化使用这一概念的表现。[8]

针对“新自由主义”概念框架本身的局限性,《话语:教育文化政治学》于2019年推出“‘新自由主义’批判的新路向:对当代全球改革的话语重构”专辑,尝试对其边界及限度进行反思,并寻求其他替代性概念框架。[9]例如,尝试对新自由主义的内涵进行重新梳理,将其细化为秩序自由主义(ordo-libеrаlism)、激进自由主义(rаdiсаl libеrаlism)及后新自由主义(рost-nеolibеrаlism)等概念术语。同时指出,新自由主义背后的经济理性和市场逻辑根植于西方国家的社会情境,将相关概念框架应用于分析非西方国家以及历史时期的公共政策时,宜采用情境回应式分析路径,结合本土情境对分析框架进行修正和发展。

(二)确立“政策实施”的理论分析框架

近十年来,批判教育政策研究对后结构主义概念框架的革新主要体现为“政策实施”(рoliсу еnасtmеnt)等理论框架的确立。2011年,斯蒂芬·鲍尔(Stephen Ball)等人的著作《学校如何应对政策:政策实施的视角》[10]系统论述了政策实施理论,此后《话语:教育文化政治学》于2015年推出的“组合、实施与能动性:教育政策的视角”专辑对这一概念框架进行深化发展。[11]政策实施理论延续批判教育政策研究的嵌入性分析视角,强调政策活动不是一个包含“议程设定—文本形成—政策执行”等阶段的线性过程,而是一系列动态、非线性、充满博弈张力的复杂活动之和,是政策行动者对政策思想进行创造性阐释与转译的再情境化过程,深受不同行动者立场、解读与博弈的交互形塑。[12]政策实施理论对具体教育政策的分析强调以下两类聚焦:一类是聚焦于日常社会生活情境,并特别关注政策执行中的“最小单位”。强调教育政策的实际实施情境是学校、社会和家庭的日常情境,因而政策分析的切入点应对焦那些看似默默无闻的政策行动者,特别是作为政策执行中“最小单位”的学校及教师(而非基层教育行政部门)。《学校如何应对政策:政策实施的视角》揭示出一个长期受到忽视的政策现象:在看似平淡无奇的学校日常生活情境中,存在着超过170条纵横交织的政策线索,而每位教师身上都肩负着数十条这样的政策线索,呈现出“上面千条线,下面一根针”的现实样态。[13]

另一类是聚焦于并非身居高位的“平凡”政策主体,考察其在政策实施中的能动性及其与制度结构的互动。政策实施理论强调政策研究不应仅关注政策文本、宏大理念及高位主体,而应考察各类平凡主体的角色及其权力关系。其中,有四类主体应重点关注:一是作为国家机器“螺丝钉”的基层公务员;二是决策支撑部门人员,如智库机构或外包教育服务供应商员工;三是作为决策部门和一线教师间“枢纽”的校长群体;四是作为教育政策执行“最小单位”的一线教师,以及在教师群体中纵横捭阖的工会组织。[14]以上四类主体在教育政策实施中扮演着重要作用,但不为以往研究所重视。

(三)引入人文地理学和生物-社会等新兴视角

除对后结构主义政策分析框架进行拓展外,研究者还尝试从空间和生命等分析维度进行破题,引入人文地理学和生物-社会等多学科理论视角拓展批判社会学的理论工具箱。

在分析影响教育政策的空间性因素方面,批判教育政策研究者开始突破传统的研究视域,将人文地理学视角引入教育政策研究。《教育政策学刊》于2016年推出“政策地理学”专辑,提出了政策地理学的分析路径。[15]这一分析路径将空间维度纳入传统社会学的“阶层-性别-族群-文化”交叉性分析框架中,聚焦于距离、中心-外围、开放性、流动性、灵活性等空间性因素对阶层、性别、族群、文化等身份维度的影响,在考察教育政策问题时重点聚焦央地层级、城乡区隔、校园建筑、课堂陈设等空间结构对教育政策及其实施的形塑。

近10年来,生命科学与社会科学的交叉成为社会理论发展的新兴增长点,推动了研究视角的生物-社会转向(biosocial turn),即强调关注社会行为及身份建构背后的生物属性。《话语:教育文化政治学》于2018年推出“教育中的新生物理性”专辑[16],将生物-社会视角系统引入教育政策研究,强调关注教育中的新生物理性。这一研究视角强调在考察政策现象时不应仅将政策主体视为“社会人”,也应将其视为“生物人”,即将人的认知神经和情绪情感等生物因素纳入分析维度,同时生物维度的分析与社会维度的分析(其中又包含了心理和文化等亚维度)不应脱节。生物-社会研究视角的引入将传统上仅关注人之社会属性的“平面空间”视角升级为“立体空间”视角,为教育政策研究开辟了新的问题域。

(四)深化时间社会学等传统概念视角

作为批判教育政策研究的基础理论范式,批判社会学理论始终不断更新发展,经典理论视角(如阶层、性别、族群、文化、流动性、障碍性等)得到发展深化。近10年来,若干在批判教育政策研究中受到忽视的社会学理论得到关注。其中,时间社会学和酷儿理论是两个典例。

时间和空间是社会学分析中的两个不可分割的维度。传统上批判教育政策研究侧重于考察空间性因素对教育政策的影响,如跨场域效应和条块分割制度对教育政策的影响,而在一定程度上忽视了时间性因素。近10年来,学界引入新兴的时间社会学视域。如《英国教育社会学刊》于2017年推出了“教育社会学研究的时间视域”专辑[17],以工业化时代教育政策的现代性问题为出发点,通过确立“时-空”(timе-sрасе)分析视角,从时空关联的动态视角及多重维度考察教育政策场域的结构性问题。时间社会学导向的教育政策分析强调时间和空间的不可分割性,指出人类生活方式的电子计算机化已深刻改变了当代社会的时间性,钟表时间的社会规训力量日益增强,通过影响人们看待时间的方式潜移默化地塑造教育实践及决策,进而改变教育政策及其关联场域的权力结构。

酷儿理论(queer theory)是社会学性别研究中的一个重要视角,随着欧美社会在性别及性向议题上的多元实践,这一视角开始进入批判教育政策研究的主流论域。《话语:教育文化政治学》近10年来刊发了两期酷儿理论专辑,分别是“酷儿理论视域下的LGBT主题教学”(2016年)[18]和“教育研究中酷儿理论的文化政治”(2014年)[19]。以上专辑论文聚焦大学、中学、小学和幼儿园各阶段的性别及性向议题,围绕课程设计、教学素材、课堂教学、师生关系、管理制度等教育活动各环节进行实证分析,采用性别研究及文化政治学的理论视域,力图揭示相关政策及实践背后的文化政治博弈。

四、对问题意识的再拓展

进入21 世纪以来,全球化及逆全球化浪潮、资本市场对教育渗透以及智能技术驱动教育变革等多重力量重塑着各国教育的样态,深刻改变了个体、社会乃至国家间的教育权力关系。变革的时代环境加之研究范式和理论视角的革新激发了批判教育政策研究问题意识的拓展,学界开始聚焦国际教育测评、全球教育要素流动、教育商业化与资本逐利、教育竞争异化、数字教育治理等新兴问题域。

(一)关注大规模国际教育测评扩张现象

大规模国际教育测评扩张是全球化进程中新自由主义意识形态扩散的产物。近10年来,国际教育测评不仅在覆盖国别区域方面不断扩展(如US News高校排名从全国性排名扩展为全球性排名),而且不断有新的国际教育测评项目推出,如国际学生评估(Рrogrаmmе for Intеrnаtionаl Studеnt Аssеssmеnt, РISА)项目推出的“PISA for Dеvеloрmеnt”和“РISА for Sсhools”等子项目。随着国际教育测评的全球扩散及其对教育教学、学校管理及教育决策的深刻影响,相关论题成为批判教育政策研究的热点。在表1所列的专辑论文中,有4组专辑涉及对国际教育测评的反思,分别为“国际大规模测评的潜质、政治与路向”[20]、“比较导向的治理:国际大规模测评下的教育政策与研究”[21]、“指标化治理”[22]和“测试体制、问责制与教育政策”[23]。

上述专辑论文从意识形态、方法原理和测评实施等层面对国际教育测评的扩张与异化现象进行反思,重点聚焦以下问题:一是追问大规模国际教育测评的台前幕后推手及其意识形态属性,例如经合组织、联合国教科文组织、世界银行究竟在多大程度上能够反映国际教育界共识及回应全人类共同利益?上述反思直指全球教育治理(包含作为治理手段的国际教育测评)背后的国际权力结构问题。二是在方法论层面反思大规模教育测评中的指标化治理理念,及其背后的“一切皆可度量”的哲学基础,指出这种实证主义的测评方法路径存在简单化和表象化的认识局限。三是在测评实施层面考察跨国界、跨文化数据比较的效度问题,反思将跨国比较数据作为循证决策依据的可靠性问题,并反思媒体在传播国际教育测评结果及构建相关政策议程中所扮演的角色。

(二)关注全球教育要素流动问题

全球化进程和互联网普及加速了人口、信息、思想、价值观的全球流动,催生出国际教育政策借鉴、教育价值观输入、全球教育治理等新现象。批判教育政策学界长期关注全球化与教育要素流动问题,近10年来侧重于对教育要素全球流动的动因及负面影响进行重新评价。《话语:教育文化政治学》于2021年推出“全球化再评价”专辑,对全球化与教育要素流动在各国间造成的不对等权力关系进行重审,特别是对作为教育全球化重要机制的国际教育政策借鉴(policy borrowing)现象进行反思,揭示出教育思想、价值观及治理模式的输入对后发国家地区原生教育生态的干扰及破坏。[24]

专辑指出,全球化进程所负载的制度、思想和价值观主要源于西方文明,其传播路径整体表现为自西向东、由北向南的单向输入,而非多向交互的文明交流互鉴。这一进程实质上推动着新自由主义治理体制向全球传播,而新自由主义所隐含的将教育对象视为人力资本、将知识视为市场经济要素以及强调竞争及问责的政策价值观对其他文明的原生教育理念和制度构成了破坏。推动西方价值观及新自由主义体制在全球横行的重要载体是大规模国际教育测评。以PISA和全球大学排名为代表的测评工具通过设定整齐划一的测评指标体系,对各国差异化的教育实践与理念进行同一化规训,造成了对多样性的破坏以及教育制度的异化。近10年来,作为全球化进程副产品的“全球中产阶层”[25]也开始受到关注。作为一个受教育程度高、工作专业性强和全球流动性强的精英群体,全球中产阶层的家庭教育策略及跨国择校行为隐含着全球流动背景下阶层优势地位的再生产机制。

(三)聚焦教育商业化与资本逐利新形态

教育市场化是批判教育政策研究的经典议题,学界对于教育中的市场形态及话语实践的不断翻新始终保持着敏锐的反思意识,近10年来一直聚焦考察教育场域的商业逻辑及资本逐利的新问题。《教育政策学刊》2018年推出的“教育商业化:从改革中营利?”专辑指出,多年来的市场化改革已在教育体系内部创造出一个商业空间,当前教育场域与商业场域呈现密切交叠,教育场域的行动逻辑受到市场逻辑和资本逻辑的叠加影响。[26]教育场域的属性重构为教育企业创造了牟利空间,也使公共教育改革的推行愈发倚重“商业化解决方案”,导致教育企业成为教育政策网络中的重要行动者。由此,企业的利益诉求及博弈策略深刻形塑着教育领域的政策制定。

近10年来,信息和智能设备在学校教学、教育管理、教育测评等方面的大量应用成为批判教育政策研究的新焦点。斯蒂芬·鲍尔(Stephen Ball)的研究发现,信息技术与教育教学的深度融合为信息设备的生产商和供应商们提供了更大的利润空间。[27]教育服务供应商作为政策行动者,不断向教育行政部门、中小学、补习机构及学生和家长推销产品服务,并通过公共媒体平台展开话语营销,强化社会对信息技术与教学融合之必要性的认同。商业驱动的政策行动一方面不断地制造学校和家长对智能化教育技术装备的需求,也即制造出教育问题“解决方案”的消费者;另一方面,同时也塑造着教育信息化政策本身的问题建构、议程设定及方案制定,使教育改革逐渐偏离教育的原初目标而成为一门“生意”。

(四)聚焦新自由主义下的教育竞争异化

竞争是市场环境中资本运作和价格杠杆的重要机制。在新自由主义制度及话语塑造下,全球教育日渐陷入一种对竞争的偏好,各类全球教育排行榜层出不穷,不断强化各国政府、社会、学校和学生家长的竞争意识。批判教育政策研究指出,竞争崇拜心态的背后是一种将人和教育视为知识经济要素的经济逻辑。即将知识、科技和人才视为面向全球竞争的国家资本和经济要素,认为通过引入竞争机制并配以排名、监测、问责等政策工具,便能通过这只“看不见的手”调控教育活动,并创造教育效能。[28]

《英国教育社会学刊》于2016年推出“高等教育竞争崇拜的社会学审视”专辑,借助政治经济学及人类学关于“崇拜”(fеtish)的概念术语,以“竞争崇拜”的分析视角考察新自由主义制度及话语模式下教育竞争的异化机理。[29]该专辑指出,人类社会竞争崇拜的认知基础在于对未知力量的非理性信仰及神话制造,教育中的竞争崇拜同样呈现出此特征。重视教育在经济社会发展中的作用并不意味着要将经济效益作为衡量教育成效的唯一标准,教育不应被窄化为一种应对全球竞争的经济工具,教育决策也不宜片面采用“效能”概念作为价值基础。

教育竞争异化的另一个副产品是教师“专业化”话语。《批判教育研究》于2021年推出“教师与教学的批判审视:专业主义、责任与发展”专辑,对教师的“去专业化、再专业化与新专业化”(dе-/rе- аnd nеw рrofеssionаlism)等概念进行审思。[30]该专辑指出,专业主义作为一种外界施加给教师的价值准则和行为规范,通过话语实践塑造社会大众和教师群体的认同构建。专业化话语有助于保障教师的专业自主,但也可能成为限制教师教学能动性的桎梏。教师专业化理念及其标准背后暗含着管理主义、表现主义和绩效主义等价值观,不断激发教师的竞争意识。社会大众及教师应当对“专业”或“专业化”话语保有批判性认知及反思性回应。

(五)考察数字化教育治理及其新型规训

放眼各国,信息及智能技术与教育治理的深度融合成为当今教育治理和学校管理中的新常态。随着智能化治理工具的广泛应用,教育治理已由公共政策场域延伸至学校课堂和家庭场域。可穿戴设备、物联网技术、大数据平台、虚拟仿真实验平台等在教育中的应用使得人机交互态成为教育治理的新样态。针对数字化教育治理及其所催生的新型规训机制,《批判教育研究》于2021年推出“数字化教育平台的批判性审视”专辑,从技术理性、技术伦理和人-机关系等视角进行批判性审思。[31]由于智能化教育技术的不断更新迭代,相关领域的新问题层出不穷,不断扩展着批判教育政策研究的问题域,如近期的元宇宙和ChatGPT 等技术的教育应用也引发了学界广泛关注。

上述专辑指出,智能技术对教育治理的渗透重塑了教育治理中的权力关系:“X+教育治理”带来了治理中的人机交互态,循证决策理念与数字治理技术走向融合,数据流通市场推动表现管理渗透至课堂与家庭,算法赋权与规训机制重构师生自主性。人工智能背后的计算主义逻辑推动循证治理向数字治理转型,围绕治理数据的“生成-采集-存储-集成-分析”形成了一个数据流通市场。算法逻辑与教育治理的耦合使得治理活动走向表现管理,学生、教师、校长、学校乃至区域和国家皆被化约为治理数据和指标。算法技术在为教与学提供更多选择的同时,也制造出新的规训结构。在赋权与规训两种机制的交互作用下,学生与教师的自主性正面临着重构。

五、超越理性主义是批判教育政策理论发展的深层动力

纵观批判教育政策研究近10年来的发展,其范式转型和理论发展的深层动力是对理性主义(rаtionаlism)的超越以及对教育政策过程中偶然性、失序性和非预期性的接纳。在批判教育政策研究的形成初期,其理论范式带有一种理性主义预设,这种理性主义源于对事物完整性、确定性和规律性的乌托邦式追寻。研究者致力于揭示政策行动、政策工具和政策话语背后的秩序或规律,并将政策主体或对象假定为理性行动者。这一时期的政策研究存在鲜明的救赎思维和启蒙情结,寄希望于通过解构性分析揭示教育政策背后的权力结构,为公平正义导向的政策改进提供知识和话语基础。随着批判教育政策研究的知识积累与范式革新,学界逐渐意识到教育政策过程自身实际上存在大量的偶然性、失序性和非预期性因素。例如,关于教育政策执行“最小单位”的研究显示:在日常的学校生活中存在超过170条纵横交织且时有冲突的政策线索,驱动各条线索发展的动力往往是混沌无序的,处在不断的动态变化中。[32]研究者若是习惯于低估或无视政策过程中的非理性因素,便会经历从开启一项研究时的踌躇满怀到研究发现难以解释或解决现实问题时的怅然若失,陷入一种循环往复的习得性无助。

批判教育政策研究代表性学者斯蒂芬·鲍尔(Stephen Ball)在近期的一篇论文中呼吁,批判教育政策研究应走出理性主义的前提预设,接受教育政策过程中的偶然性、失序性和非预期性因素。[33]鲍尔从加缪(Аlbеrt Саmus)的荒诞主义哲学立场出发,提出了重构批判教育政策研究预设的一种可能路径。加缪在《西西弗的神话》(Тhе Муth of Sisурhus)中指出,“这个世界本身并不是理性的,这就是事情的全貌”,人们总是渴望追寻终极问题(如“存在的意义是什么?”)的答案,而此类问题又难有确切答案,荒诞性正是产生于这对矛盾张力中。加缪的荒诞主义哲学并不是一种非理性主义(irrаtionаlism),而是一种对理性之限度进行合理认知的尝试。[34]鲍尔据此指出,在教育政策研究中,理性分析并不能总是带来理想的答案,换言之,理性分析本身具有荒诞性。因此,研究者在设定研究问题之初就不应指向确定答案,而应摈弃那种乌托邦式的希望乃至“残酷的乐观主义”(сruеl oрtimism)[35],去拥抱教育政策及其研究中的不确定性。

荒诞性概念为批判教育政策研究注入了新的视角。近10年来,批判教育政策研究范式革新中出现的对社会学分析视角的扩展及对后结构主义分析路径的重构,正体现了学界对于理性主义的反思,以及对于多重概念、视角和立场的悦纳。范式转型推动着理论视角的革新,伴随着教育实践的发展催生出新的问题域,不断丰富着批判教育政策研究的理论工具箱。