图像中的古希腊丧葬礼仪研究(中) 以丧仪图为例

陈 锽

五 舟车向彼岸:米诺–迈锡尼棺绘与车马瓶画

是神话映射现实?还是现实照进神话?是我们吟诵荷马史诗时脑海中总会萦绕的问题。不得不承认,要了解往昔希腊人所思所想,在很大程度上我们还是要从这部伟大的史诗入手。

(一)灵魂观念

当我们讨论丧仪中的图像时,主要关乎其物质遗存与遗物而很少涉及意识活动,更不用说是死者的灵魂了。事实上,古希腊也没有流传下前史和青铜时代有关亡魂、冥界与天堂的任何文本,黑暗时代希腊人与之相关的信息几乎都来自荷马史诗。在这里,通篇都充斥着生者与亡魂、亡魂与亡魂之间的活动与对话,而这个亡魂就是荷马所称的“无实体生命”[psyche],其意指仍是“生命”“活着”,正如《伊利亚特》卷首所言,是阿喀琉斯致命的忿怒,“把战士的许多健壮英魂送往冥府,使他们的尸体成为野狗和各种飞禽的肉食”1[古希腊]荷马,《荷马史诗·伊利亚特》(1.1-4),罗念生、王焕生译,人民文学出版社,2003年,第1页。。在这里,“英魂”与其“尸体”是两分的,后者代表个体生命的亡故,前者则是死亡后仍然存在的生命形式。2关于希腊早期世界灵魂的话题,扬·布雷默在其《早期希腊的灵魂观》一书中,从活人的灵魂、死人的灵魂到死者灵魂与肉体的关系等方面有专题而详尽的讨论。可详参Bremmer,Jan N.The Early Greek Concept of the Soul.Princeton University Press,1983,pp.13-131。为了行文明晰,在此处讨论中我们用“灵魂”[soul]这个简便术语作为荷马笔下个体生命亡故后之“无实体生命”[psyche]之生命状态的一种称谓。3至于说到灵魂本身,范热内普[Arnold van Gennep]也曾征引世界各地民族志资料进行论述,指出仅就灵魂而言就有所谓“呼吸灵魂、影随灵魂、侏儒灵魂、动物灵魂、血液灵魂、头灵魂等等。有的灵魂永远存在,有的暂时存在,有的死亡”。显然这与灵魂观念在后世各地域、各民族社会文化的发展演变有关,兹不展开论述。详参[法]阿诺尔德·范热内普,《过渡礼仪》,张举文译,商务印书馆,2010年,第107页。

按照肉体与灵魂两分的观念,当尸体被如期安葬后,灵魂并非随之消散,而是像梦一样地飞走,4弗穆尔在其论著的“肉体与灵魂”一节中,论述了自古以来希腊人对于肉体与灵魂的种种关系,可详参Vermeule,Emily.Aspects of Death in Early Greek Art and Poetry.University of California Press,1981,pp.7-11。或者说像蝙蝠一样叽叽呱呱地向哈得斯冥界飞扑而去,在现代克里特和世界其他地方的古老民俗中,灵魂又借以蜜蜂、小鸟等形象作为生命复活与永生的标志。

提到个体生命的延续,当然与具体的个人直接相关,荷马笔下的亡魂强调的就是亡者自身的特质,这也是死者亡魂能够被界定为一个形象或幻象之由。5详参Voutiras,Emmanuel.“Dead or Alive?”在荷马史诗中,那些飘忽的魂影[fluttering shadows],除形体要小得多外,大都保留着其凡世间的容貌与个性特点,正如沉入梦境的阿喀琉斯所见:“可怜的帕特罗克洛斯的魂灵来到他面前,魁梧的身段、美丽的眼睛完全相似,声音相同,衣着也同原先的一样。”当奥德修斯[Odysseus]在冥府祭奠亡灵时,看到“无忧虑的少女怀着记忆犹新的悲怨,许多人被铜尖长矛刺中丧命,在战斗中被击中,穿着血污的铠甲”。6详参[古希腊]荷马,《荷马史诗·伊利亚特》(23.65-7),第521页;[古希腊]荷马,《荷马史诗·奥德赛》(11.39-41),王焕生译,人民文学出版社,1997年,第195页。总之,它们都完全如“死者世间的形象”,甚至还带着人间的忧怨、战争的创伤。

(二)冥界与天堂

按照灵魂不灭的观念,与死者尸体分离后的亡灵便迁移到哈得斯冥界开始了来世生活。冥府位居何处,普遍接受的信仰是在大地之下或地底深处,赫西俄德《神谱》中就将冥界看作是“道路宽阔的大地深处的幽暗的塔耳塔罗斯[Tartarus]”,7详参[古希腊]赫西俄德,《神谱》(120、719-730、738-740),张竹明、蒋平译,商务印书馆,2009年,第31、49页。《奥德赛》也通常将冥界想象为是一个地下的、阴湿昏暗的、不快乐的地方,居住在其中的亡魂们甚至直接称其为“深坑”。现世的火山口、洞穴等,便是冥界的一种入口。

至于冥界的地理特点,荷马借用女神喀耳刻[Circe]之口做了详细描述,8关于女神喀耳刻的来历、身份、神性及其于后世哲学的意义,贺方婴曾有一篇有趣的探讨,可详参贺方婴,《荷马的女神与柏拉图的女先知:从〈奥德赛〉中的基尔克看〈会饮〉中的第俄提玛》,载《江汉论坛》2014年第3期,第110页。并通过奥德修斯的地狱寻访实现了抵达冥界的航行。只要我们跟随奥德修斯乘上乌黑的快船,竖起桅杆,扬起白帆,在北风拂送下,就可渡过地处世界最西端的、幽深的奥克阿诺斯环流[the Okeanos],9详参Voutiras,Emmanuel.“Dead or Alive?”p.398。停泊岸边,望见平坦的海岸和冥后珀耳塞福涅[Persephone]圣林中高大的白杨和飘逸的柳树,然后再经过怨河[Styx]的两条支流火河[Phlegethon]和哀河[Cocytus]及它们共有的一块巨岩和它们共同注入的苦河[Acheron],10神话中的五条冥河中最著名的是怨河[Styx,斯提克斯河],是大洋的第十条河流,发源于一块参天巨石,然后流过荒野汇成恨河湖[Stygian Lake],并由此开启始流的河口、流向地下冥界,渡神卡戎就是在此河上迎接亡者的。其余冥河还包括火河[Phlegethon]、弗列革腾河,又译焰河、火焰之河[The Flaming River]和哀河[Cocytus,克塞特斯],或译悲河,称为悲叹之河[River of Lamentation],二河有一块共同的巨岩;然后是苦河[Acheron,阿克戎河],又称愁苦之河[River of Woe],或称苦河湖[Acherusian Lake]和忘川河[River Lethe],也称遗忘之河[River of Obilivion] 。就抵达了哈得斯阴湿的府邸。11详参[古希腊]荷马,《荷马史诗·奥德赛》(10.506-515、11.1-22),第190—191、194页。相似记载还有奥德修斯妻子珀涅罗珀[Penelope]为摆脱求婚者欲求一死时对阿耳忒弥斯的祈求:“我希望你现在就用箭射中我的胸膛,把我的灵魂带走,或者让风暴带走我,带我经过幽暗昏冥的条条道路,把我抛进环流的奥克阿诺斯的河口。”(《奥德赛》〔20.61-65〕,第374页)等等,不一而足。赫西俄德也有类似的记述([古希腊]赫西俄德,《神谱》〔790-795〕,第51页)。不过,在希罗多德《历史》中却否定了奥克阿诺斯河的存在,并直言“是荷马或者是更古老的一位诗人发明了这个名字,而把它用到自己的诗作里面来的”。详参[古希腊]希罗多德,《历史(上册)》(2.23),王以铸译,商务印书馆,2007年,第110页。

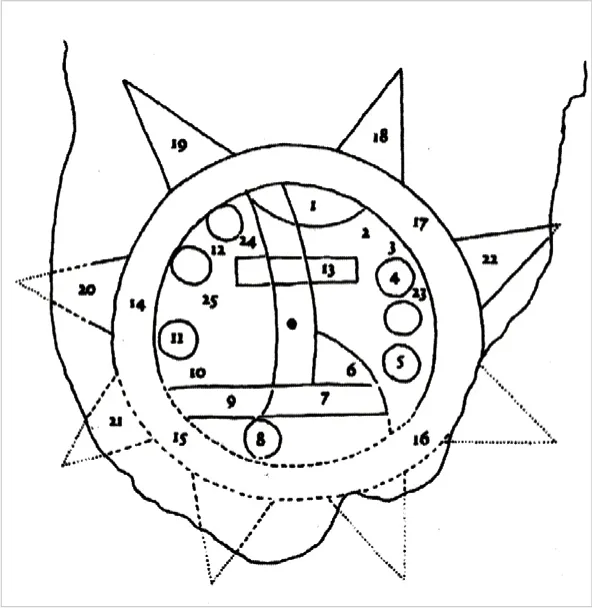

而这样的航行,也是前往古埃及与近东地区的冥界所必须历经的。以这块反映巴比伦古老宇宙观的泥版地图为例(图49-1、图49-2),在以巴比伦城市与河流为中心的宇宙巨圆外,便有一条环绕宇宙圈的河流马拉图[Marratu],类似希腊神话的奥克阿诺斯大洋,宇宙河之外还有三角形山脉环绕,构成世界的边界。冥界(也包括天堂)就处于宇宙环流与环山的这些边缘地带。长期以来,亚瑟·伊文思以降的学者在其古希腊文化研究中,常常会将探寻视野投向古代近东与埃及,

图49-1 两河流域世界地图:泥板地图,新巴比伦时期(c.700—600 BC),伊拉克新巴比伦遗址出土,英国国家博物馆藏(出自[美]芭芭拉·A.萨默维尔,《古代美索不达米亚诸帝国》,李红燕译,商务印书馆,2015年,第122页)

图49-2 两河流域世界地图:泥板地图摹本(依身处东地中海和近东世界的克里特,出自Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine,University of Illinois Press,2010,p.113,figs.8-10)

The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion,edited by Esther Eidinow and Julia Kindt,Oxford University Press,2015,p.398。认为这些地区的古代文化和宗教信仰对希腊文化影响深远,12相关研究可略参N.Bremmer,Jan.“The Ancient Near East.” The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion,edited by Esther Eidinow and Julia Kindt,Oxford University Press,2015,pp.605-19; Kleibl,Kathrin.“Greco-Egyption Religion.” The Oxford Handbook of Ancient Greek Religion,edited by Esther Eidinow and Julia Kindt,Oxford University Press,2015,pp.622-35。荷马史诗中的相关信仰便大抵因之而起。

应该指出的是,在荷马史诗中哈得斯冥界的概念仍相对模糊,依据死者生前事迹的善恶奖惩还没有出现,冥府在更大程度上也基本就是现实世界的翻版。但它幽暗、倦怠、悲惨的特质,使在此的亡魂、哪怕曾一世英名也过着凄惨的生活。且听阿喀琉斯魂影在冥府初遇奥德修斯时的惊呼:“你怎么竟敢来到哈得斯,来到这居住无知觉的死者、亡故的凡人的阴魂的地方?”虽然奥德修斯不无讨好地盛赞阿喀琉斯生为故乡敬若神明、死又威武地统治众亡灵,阿喀琉斯却坚定回应说,宁愿在世间一贫如洗、为他人雇用役使,也不想统治这故去者的亡灵,13详参[古希腊]荷马,《荷马史诗·奥德赛》(11.475-76、483-491),第212—213页。足见他对冥界生活的愤懑与无望。

还好,同样地处宇宙边缘地带的还有极乐世界[Elysium],其天机是由老海神普罗透斯[Proteus]在斯巴达王墨涅拉俄斯[Menelaus]被阻海上、身处绝境时透露的:宙斯抚育的墨涅拉俄斯,“不朽的神明将把你送往埃律西昂原野[Elysium Planitia]——大地的边缘、金发的拉达曼提斯的处所,居住在那里的人们过着悠闲的生活,那里没有暴风雪,没有严冬和淫雨,时时吹拂着柔和的西风,轻声哨叫,奥克阿诺斯遣它给人们带来清爽”。14拉达曼提斯[Rhadamanthus]是冥界三大判官之一、宙斯的儿子。详参[古希腊]荷马,《荷马史诗·奥德赛》(4.561-68),第74页。埃律西昂,这个被视为伊甸园般乐土的冥间常乐世界,就这样首次出现在了荷马史诗中。

不仅如此,在奥德修斯离开冥府之后,还如期返回了艾艾埃岛——一个“有玫瑰色手指的黎明呈现”和“太阳升起的地方”,也是一座永生之岛。15据荷马史诗载,这座艾艾埃岛是“破晓的黎明女神”喀耳刻的居住地(参《荷马史诗·奥德赛》〔12.1-8〕,第220页)。据赫西俄德记,是“大洋神俄刻阿诺斯之女珀耳塞福涅给永不疲倦的赫利俄斯生下了喀耳刻”(参[古希腊]赫西俄德,《神谱》〔956-957〕,第56页),由此喀耳刻就是太阳家族的血脉。再按照一部古传以喀耳刻与奥德修斯之子为名的希腊史诗《忒特戈诺斯》(已佚)所述,艾艾埃岛是喀耳刻太阳家族的一座永生岛,奥德修斯整个家族就是在喀耳刻神助下,最终也在艾艾埃岛获得永生的。详参晏立农、马淑琴编译,《古希腊罗马神话鉴赏辞典》,吉林人民出版社,2006年,第159页。在《奥德赛》结尾的卷首,还绘声绘色地描述了灵魂飞离冥府、前往天堂的具体情境:……那成群的蝙蝠正在空旷的洞穴深处啾啾飞翔,赫尔墨斯用他的神杖召唤并引领他们,沿着雾蒙的途径,“经过奥克阿诺斯的流水和白岩,再经过赫利俄斯[Helios]之门和梦幻之境,很快来到那阿斯福得洛斯草地”,无数故去者的魂影都居住在那里,阿喀琉斯、帕特罗克洛斯等高贵的魂灵亦已然安处其中。16有关来世、冥府、极乐世界、福岛等问题,百年来学者们探讨不断,伊文思[Sir Arthur Evans]、尼尔森等早期学者首开其先,在他们相关论述中都多有征引与探讨,后来的学者虽也不断探讨,但基本沿袭此前的观点,故了解早年研究仍不无意义,以尼尔森为例,其论著曾就来世、来世观念缘起、荷马和赫西俄德的极乐园、福岛、金苹果园以及希腊宗教中来世的两面性等问题展开了较为详赅的讨论。可详参Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.C.W.K.Gleerup,1927,pp.538-48。如此,灵魂的冥间之旅也就最终演绎成追随古老太阳神赫利俄斯的一场“追光之旅”,并最终抵达阿福花遍地开放的美丽原野和永生之岛。

不过,除上述主要基于荷马史诗文本的讨论外,我们缺乏早期希腊有关冥界、来世与天堂的可读性文本。因此。图像就成为学界集中关注的可视性书写系统。

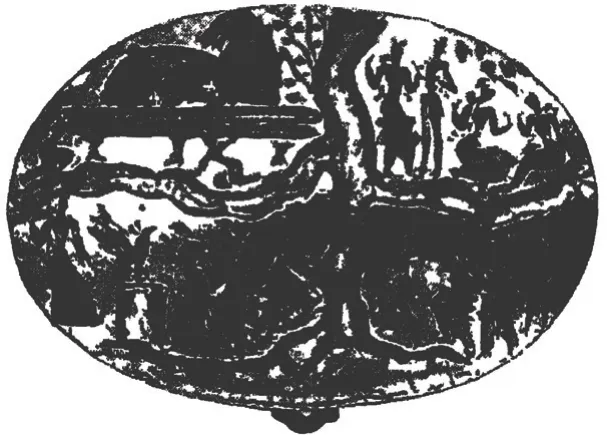

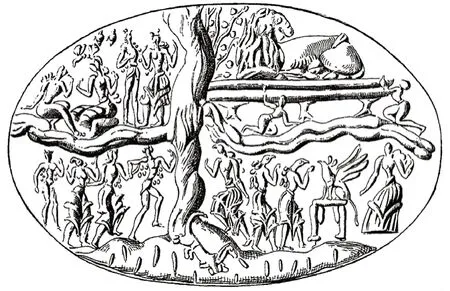

以著名的“涅斯托耳戒指”[Ring of Nestor]为例,这枚金戒指印章是1907年德国人德普菲尔德[Wilhelm Dorpfeld]对皮洛斯–卡科瓦托斯[Pylos-Kakovatos]圆圈墓(也即后来习称的“涅斯托耳墓”)进行第一次发掘之前由一个农民在该地点发现的。意识到这枚戒指的非同异常,伊文思便想方设法买到了它,并对其做了公布与研究,根据同墓所出彩陶风格,伊文思确定此戒指时代为晚期米诺I期(1550—1450 BC),略早于特里亚达石棺,装饰风格与克诺索斯壁画很接近。17详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.II,Macmillan and Co.Limited St.Martin’s Street,1935,pp.948-49; Dietrich,Bernard C.“Death and Afterlife in Minoan Religion.” Kernos,no.10,Jan.1997,pp.29-32。因为设计精美、图像奇绝,又并非科学发掘,很长时间学界质疑它的真实性,18详参Dietrich,Bernard C.“Death and Afterlife in Minoan Religion.” pp.19-38。直到1954年发表的另一枚迈锡尼戒指上出现了与此戒指巨树底部同样造型的动物例证后,19希腊神话中的地狱看门犬是刻耳柏洛斯[Cerberus],赫西奥德《神谱》记载此犬有50个头,但后来的艺术作品中多减省为三个头的中心对称分布,故又直称其为地狱三头犬。伊文思认为,涅斯托耳戒指上矮腿、长颈、长尾的类狗式动物,是后世神话中冥界守护犬刻耳柏洛斯的前身,类狗、单首。才确定伊文思公布的这件金戒指并非赝品。

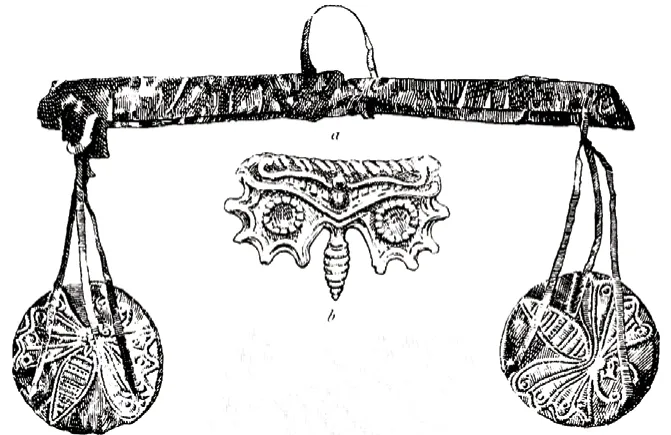

此枚戒指于研究之重要,是因为它似乎描述了一对青年夫妻再生天堂的系列故事。20伊文思在肯定此戒指表现来世内涵的基础上,对戒指全部装饰做了阐释,迄今学界一般仍采取伊文思的主张。详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.II,pt.II,1928,pp.482-83; Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.III,1930,pp.152-55。戒指画面并非一个整体大构图,而是由一棵贯通天地的世界树[a Minoan Yggdrasil] 或称米诺世界树及其左右延展的枝干将小小戒指面上的全部17个人物和动物分置四个部分,21尼尔森也讨论了世界树问题,但他并不赞同伊文思的观点,认为它并非斯坎的那维亚神话中的世界树,因为那世界树树根盘踞着龙,树枝到处覆盖着生物,树冠直抵天堂。希腊神话中没有世界树,而只有生命之树[the tree of life],所以尼尔森认为戒指上的树或更可能与后世希腊神话中的金苹果树有关联,而且他也认为戒指内涵未必具有来世的意义。详参Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.p.556。做典型场景与序列构成式介绍(图50-1、图50-2)。下层两图都以这对年轻夫妻(鸟首人身)为构成重心,左下图是一人前导、年轻夫妻随行、22依照古迪森对克里特素有将鸟比作太阳和与太阳并置图像志传统的研究,认为这里鸟首人身的超自然形象大抵具有死者化作鸟儿飞升天空的意义。详参Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.University of London,Institute of Classical Studies,1989,p.49。一人殿后的四人前行队列,右下图格里芬大厅中依然是这四人,鸟首夫妇朝蹲坐高台、有着孔雀般翎羽双翼的格里芬敬拜,最前方似有主持仪典的女祭司,或更确切地说是格里芬女神,因为在米诺图像志中,格里芬与女神往往构成固定搭配(图50-3)。上层左图中四个人物分作两组,前景圣石上坐着米诺图像中常见的构成女神与女侍,右侧站立的是再次现身的鸟首青年夫妇,他们头顶左侧新增添了两只蝴蝶和两个蝶蛹,结合迈锡尼圆圈墓所出金天秤、蝴蝶和蝶蛹等实物(图50-4—图50-6)23伊文思在多处研究中都指出,蝴蝶是通过神迹在人死后不久唤醒其灵魂的象征物,进而蝴蝶也成为灵魂的化身,蝶蛹更是死后新生命的象征,至今克里特农民仍与其他原始民族一样,视蝴蝶为小灵魂,并由迈锡尼圆圈墓A之3号竖井墓(墓主女性)中金蝴蝶、蝶蛹与天秤同出推测,此天秤可能正是用以称量死者灵魂的。如果这种理解成立,晚至公元前6世纪左右在希腊才得以系统阐述的哈得斯据死者生前善恶事迹来审判死者灵魂的实践,至少早在青铜文化晚期希腊大陆就已出现。详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.II,pt.II,pp.788-89; Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.III,pp.150-54; Evans,Sir Arthur.The Earlier Religion of Greece in the Light of Cretan Discoveries.Macmillan,1931,p.28。迪耶特里克也指出,早在新石器时代晚期的加泰土丘[Çatalhöyük]文化中,蜜蜂和蝴蝶就与死者祭祀相关联,认为在爱琴地区它们也当具有同样意义(参见Dietrich,Bernard C.The Origins of Greek Religion.De Gruyter,1974,pp.119-22)。以及克里特民族志资料,伊文思认为应是年轻夫妻重生并已身处天境的象征。上层右图则是巨大台座上卧伏的一尊女神圣兽狮子,其旁粗粝树干上的常春藤叶则代表了生命永恒。

图50-1 金戒指、圆珠印章与金蝴蝶:涅斯托耳戒指雕刻拓本,后期米诺第一阶段(LM Ia,1600 BC),老皮洛斯[Old Pylos,也即Kakavatos]蜂巢墓出土涅斯托耳戒指雕刻拓本(出自Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos〔以下简称PM〕.Vol.IV,pt.II,p.949,fig.916)

图50-2 金戒指、圆珠印章与金蝴蝶:涅斯托耳戒指摹本(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.II,pt.II,p.482,fig.289)

图50-3 金戒指、圆珠印章与金蝴蝶:圆珠印章[beadseal],图像为女神以格里芬为两翼的固定搭配,女神头顶上方是两个双头蛇形物,其上再是双面斧。罗得岛的拉里索斯[Ialysos]墓地出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.I,p.169,fig.131)

图50-4 金戒指、圆珠印章与金蝴蝶:玛瑙印章,头顶双面斧、戴双首蛇冠的格里芬女神,后宫殿期(1450—1400 BC),克诺索斯出土(出自The Archaeological Museum of Herakleion.John S.Latsis Public Benefit Foundation,2005,p.340)

图50-5 金戒指、圆珠印章与金蝴蝶 :金蝴蝶、蝶蛹等出土散件,迈锡尼圆圈墓A之3号竖井墓出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.III,p.150,fig.101)

图50-6 金戒指、圆珠印章与金蝴蝶:复原后的金天秤,托盘上浮雕的蝴蝶,实即这杆天秤的砝码(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.III,p.150,fig.100)

要之,以伊文思的阐释为基础,这枚“涅斯托耳戒指”全图所示乃米诺的来世主题。在这里,全然没有后世希腊附加给哈得斯冥府的昏暗阴郁属性,而是明媚艳丽、富于生机的埃律西昂——极乐世界,其中的女神、蝴蝶与蝶蛹、常春藤等都是生命与再生的象征。毋庸置疑,将这类形象装饰于随葬金戒指上,寄托的是对逝者再生的美好祝福。由此,这枚戒指也成为证明米诺人来世理论的图像支撑。

不过,像涅斯托耳戒指这样的艺术图像毕竟凤毛麟角,更多的相关艺术表达还蕴含在米诺和米诺–迈锡尼的浩瀚艺术之中。

(三)若干艺术母题

约当晚期米诺II到米诺III期(公元前1450—前1200年),来自伯罗奔尼撒半岛、操希腊语的迈锡尼人通过战争,可能也通过政治联姻等手段入主克诺索斯,占领了包括费斯托斯[Phaistos]、干尼亚[Chania/Canea]等诸多重镇,成为克里特的新主人,也从此开启了克里特–迈锡尼文化的新纪元。

当然,必须正视的是在迈锡尼人到来之前,这个孤悬大海中央的岛屿早已拥有千余年青铜文明,具有自身完备的宗教政治与文化艺术。作为一个热爱和平的国度,米诺王国以大海为天然屏障,享受着得天独厚的优沃自然,经济上也以农耕为胜,以至于时至今日克里特仍有“希腊奶妈”的美誉(图51-1、图51-2),其神权政治下大女神崇拜的核心就是自然女神、丰饶女神。直到迈锡尼武士入主克里特,才惊醒米诺人的田园牧歌,宗教中也开始有了战争女神、复仇女神等新形象。只是米诺文化强大的生命力和迈锡尼人的积极融汇,令米诺–迈锡尼时代的克里特仍传承着更多本土要素,直至公元前12世纪左右多利亚人[Dorian]南侵、迈锡尼文明覆亡。

图51-1 孤悬地中海之中的克里特:克里特首府、古城伊拉克利翁南城门,2004年3月24日摄于伊拉克里翁

图51-2 孤悬地中海之中的克里特:3月,从伊拉克利翁向南纵贯中克里特,前往费斯托斯[Phaistos]王宫遗址,沿途已经是田园整饬,一片青葱

陆地、海洋与天空。米诺人对自然的热衷是与生俱来的,浏览克诺索斯宫殿壁画雕刻,就是人与自然生物济济一堂的群落环境,是一个“海阔凭鱼跃,天高任鸟飞”的丰盈自足世界(图52-1—图52-5),是“万类霜天竞自由”的天地无碍、海陆共生的自然生态,甚至受米诺人熏习,远在锡拉岛[Thera]上的阿克罗蒂里[Akrotiri]壁画,24详参Doumas,Christos G.Akrotiri-the Archaeological Site and the Museum of Prehistoric Thera: A Brief Guide.Society for the Promotion of Studies on Prehistoric Thera,2017。也是风光绮丽、气氛恬淡、自然平和的世外桃源(图53-1—图53-5)。

图52-1 米诺壁画雕刻举例:母子羊彩陶板,属一块大浮雕饰板的一部分,表现一只野山羊妈妈正哺育小羊。克诺索斯王宫“圣殿珍宝室”出土,新宫殿期(1700—1600 BC)。2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

图52-2 米诺壁画雕刻举例:空中飞舞的跳牛者,米诺象牙小雕像,克诺索斯王宫出土,新宫殿期(1600—1500 BC)(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.190)

图52-3 米诺壁画雕刻举例:“王后宫”遗址复原中的海豚群像图,2004年3月22日摄于伊拉克里翁克诺索斯王宫遗址

图52-4 米诺壁画雕刻举例:“鹧鸪壁画”,水草边的鹧鸪,植物与岩石间的长尾鸟共同享有这片绮丽风光。克诺索斯“商队客栈”遗址出土,后宫殿期(1450—1350 BC),2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图52-5 米诺壁画雕刻举例:“蓝鸟”壁画,一个由岩石、花卉、鸟、猴子等绘画元素所构成的“居室壁画”的一部分,一只蓝鸟栖于一块岩石上,周围有植物和花卉。克诺索斯,后宫殿期(1450—1350 BC),2004年3月23日摄于克里特伊拉克利翁考古博物馆

图53-1 锡拉岛壁画举例:纸莎草,“女性之家”南墙壁画(出自Doumas,Christos G.Akrotiri The Archaeological Site and The Museum of Prehistoric Thera.figs.201,284,50)

图53-2 锡拉岛壁画举例:羚羊,Beta 1室西墙壁画,c.1550—1500 BC,雅典国家考古博物馆藏

图53-3 锡拉岛壁画举例:春天壁画,山岩、番红花、双飞燕,晚期青铜时代一期,Delta 2号宫出土,雅典国家考古博物馆藏,2015年8月3日摄于雅典国家考古博物馆

图53-4 锡拉岛壁画举例:锡拉岛(今称圣托里尼[Santorini]之火山岛风光,2004年3月20日摄于锡拉岛

图53-5 米诺陶绘举例:大酒坛,上绘岩石中的纸莎草,宫廷风格,克诺索斯后宫殿期(或称Late Minoan II-IIIA,1450—1400 BC),2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

再看从宫廷到地方的万千陶绘,无论是“海洋母题”的米诺艺术传统,还是“尼罗河母题”的外来纹样,也无不千姿百态、充满生机。看那大鸟翼飞高空中,足踏水光里;看那鹦鹉螺扬起触角列队舞动,海鸟游鱼雀跃欢歌;看那海星仿佛巨大的太阳将深渊照耀,章鱼瞪着警觉的眼深潜海底(图54-1—图54-5)。

图54-1 米诺陶绘举例:梨形香精油陶瓶,2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图54-2 米诺陶绘举例:仪用陶罐[ritual jag],以陶绘与浮雕为饰,卡特萨巴[Katsaba,克诺索斯港口]墓地出土,2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图54-3 米诺陶绘举例:鱼鸟欢歌,生命的流动与雀跃,2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图54-4 米诺陶绘举例:卵形来通,装饰海星式太阳、嵌线螺和海草。扎格罗斯出土,新宫殿后期(1450 BC)(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.288)

图54-5 米诺陶绘举例:奠酒瓶,绘以大章鱼和辅助性母题如海胆、海草、海礁等,新宫殿后期(1450 BC),帕拉卡斯特罗出土。2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

至于纸莎草、百合花、棕榈树等,本都是古埃及的神圣植物,是意味着绿色、生长或发育的再生符号,米诺人取其寓意表达自己对生命的赞礼(图55-1、图55-2),甚至还用百合与纸莎的复合花饰“瓦兹”[waz]纹样,25将百合与纸草的复合纹样冠以“瓦兹”[waz]的埃及词语,实际就来自下埃及女神瓦杰特[Wazet](后多以法老冠饰上的眼镜蛇形象出现,作为法老保护神),具有“绿色”或“繁盛”的寓意,米诺人绘制“瓦兹纹”亦旨在强化这类装饰的宗教象征意义。详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,1921,pp.704-05; Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.II pt.II,p.473。将大酒坛装点的华美富贵、端庄大气,富于“宫殿风格”(图55-3);还有古老的、生命力超旺的蕨类植叶也不时摇曳现身(图55-4)。棕榈总是与天界相联系,在米诺艺术中多见风格化描绘,而这件小水罐却以三棵具象、也颇理想化的棕榈树独胜,且黑底白树、甚是醒目(图55-5)。此外,还有野牛、野山羊等畜类和吉祥神兽、超自然动物格里芬等(图55-6)。而当这包罗海、陆、空自然万物的绘画主题与双面斧、圣角、祭坛等神圣母题结合时,便赋予了米诺艺术天地宇宙和自然生命亘古不变、循环往复的神圣意义。

图55-1 米诺陶绘举例:上绘纸莎草的陶水罐[Ewer],帕莱卡斯特罗出土,后宫殿期(1450—1400 BC)(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.283,290)

图55-2 米诺陶绘举例:储藏罐,绘画和浮雕装饰,纸莎草和圆形项链垂饰,宫殿风格,后宫殿期。克诺索斯出土。2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图55-3 米诺陶绘举例:大酒坛,宫殿风格,装饰百合与纸莎草复合纹样,克诺索斯,后宫殿期(1450—1400 BC)

图55-4 米诺陶绘举例:陶瓶绘大型蕨叶,蕨类作为生命力极强的一种植物,也常是米诺人用来装饰陶器的植物纹样。阿吉亚·特里亚达出土,2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图55-5 米诺陶绘举例 :小水罐,根植波浪状土壤之中的白色棕榈树,在陶罐黑色衬底下尤显突出,卡马莱斯风格[Kamares style],后期宫殿期(1700—1650 BC),克诺索斯宫殿出土。2004年3月22日摄于伊拉克里翁考古博物馆

图55-6 米诺陶绘举例:大酒缸,肩与上腹绘牛首双面斧装饰,2004年3月23日摄于伊拉克里翁考古博物馆

圣角和双面斧。圣角和双面斧早在旧宫殿印章上就都已出现,并在随后的岁月中发展成为整个米诺信仰中极为重要的艺术符号。对于它们表意性符号的观念意义,学界的讨论也持续了百年。

先看圣角。可能因为伊文思对克诺索斯宫殿中比比皆是的公牛装饰、以及至今克里特仍然存在的公牛崇拜印象太深,对于这个带有双角的象形符号,他的最终推断是“风格化的公牛角”。马丁·尼尔森[Martin P.Nilsson]等一众学者步其后尘,都延续了公牛角的阐释。

然而,还有一些学者则从一开始就持有另一种全然不同的解释,他们认为所谓的“角”与埃及象形图像中的“山”类似,其实应释为山脉。随着讨论的深入,南诺·马瑞纳托斯[Nanno Marinatos]又着重考察了来自埃及、叙利亚、古巴比伦等地域的视觉性证据,26对从释第37号象形文字符号为公牛角到释“角”为“山”的学术探索历程,马瑞纳托斯曾做过简要回顾,指出伊文思早先曾认为圣角构成了克诺索斯南部平原上的朱克塔斯山的架构,但后来他否定了这一选择,而推断其为风格化的公牛角。与伊文思同时代的荷兰学者克里斯腾森[W.B.Kristensen]与德国学者盖特[W.Gaerte]首先指出,此符号外形类似于埃及的宇宙山,因此所谓的“角”实应为山脉。1974年,巴里·鲍威尔[Barry Powell]继承此说,在其论著中又做了进一步论证,亚历山大·麦克吉里弗雷[Alexander Mac Gillivray]与万斯·沃特洛斯[Vance Watrous]也同样持有这一观点。然后,她本人又秉持近东文化圈共同体理念,补充了这一符号的诸多事例,指出这种符号在美索不达米亚、叙利亚、安纳托利亚与埃及非常普遍,故在克里特其作为山的象征意义也一定存在(详参Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.University of Illinois Press,2010,pp.103-07)。指出米诺圣角的实质应是蕴含着宇宙论观念的象征符号,两峰旨在象征宇宙边界的山脉,地平线位于二者之间。27详参Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.pp.107-10。笔者认同她的这一具象诠释,但同时也认为圣角可能更偏于观念意义的圣山或宇宙山,28笔者在此所论圣角,便主要以宇宙山(或兼及双峰山)意义为主,但由于长期以来这种文字符号与艺术造型一直被冠以神圣角[the Horns of Consecration]或圣角[Sacred Horns]之名,而且迄今这一名称仍广为学界使用,为避免称谓上增加混乱,文中仍沿用圣角旧称。而在近东宇宙论中,这样的圣山又往往是下抵冥界、上接天宇的宇宙轴,是通往冥界、也抵达天堂的门户。

论及圣山,必须说伊文思最初的直觉其实是正确的。在克诺索斯遗址考古时,南向的高山朱克塔斯山总会引发伊文思的思考,觉得从宫殿西南大圣角处观览,圣角就仿佛朱克塔斯的山架(图56-1、图56-2),而朱克塔斯山一直被古希腊人视为宙斯的墓穴,也是连接天地的宇宙轴,29详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,pp.153-54; Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.pp.395-96。可惜伊文思离圣角即圣山的推断只差了一步却转了向。而20世纪80年代以降朱克塔斯山顶圣殿的发掘也证实,这里的确是克里特中部最为著名的一座圣山。

图56-1 克诺索斯遗址大圣角:遗址南门与大圣角,2004年3月22日摄于伊拉克利翁克诺索斯王宫遗址

图56-2 克诺索斯遗址大圣角:映现在圣角中朱克塔斯峰示意图(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.II,pt.I,p.159,fig.81)

米诺艺术对圣角表现的钟情,体现在从材质的不同、艺术表现形式的不同到从单体至成倍之使用数量上的不同等方方面面。当它单独使用时,可以是整个宇宙空间的概念性符号;当它中间出现轴或树时,强调的是宇宙四极而外的中心、中轴和宇宙树(图57-1、图57-2);当其间出现双面斧时,代表的是太阳神或东方初升的太阳,或人间君王,当然也有这种直接就绘以太阳的(图57-3);当两峰间出现山丘时,可能表示方位的中心宇宙(山)和东、西两边(山)(图57-4)。

图57-1 米诺圣角艺术举例:圣角,陶质,中间有立轴,其上亦可用来安装双面斧,海吉亚·特里亚达[Hegia Triada]出土,1400 BC,2004年3月23日摄于伊拉克里翁国立考古博物

图57-2 米诺圣角艺术举例:水晶凸状饰雕刻,一个敬神者正手持一只嵌线螺似的器皿给圣树浇灌,伊达洞[Idaean Cave]出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.222,fig.167)

图57-3 米诺圣角艺术举例:圆锥形来通(或称角杯),后宫殿期(1350—1300 BC),克诺索斯房址出土。2004年3月23日摄于伊拉克利翁考古博物馆

图57-4 米诺圣角艺术举例:“扬手女神”,圣角与山形冠组,加济[Gazi]神殿出土,后宫殿期(1200 BC)(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.137)

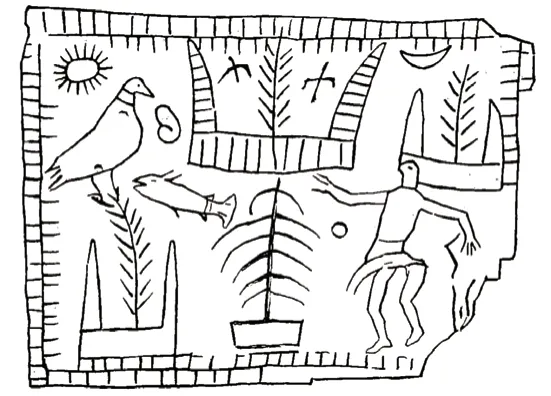

而当圣角在使用数量上成倍增加时,则具有“确定整个宇宙空间”的意义。30详参Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.p.107。以这块青铜还愿版为例(图58-1、图58-2),全部浮雕最醒目的就是大小三个圣角,画面正中上部圣角相对较大,且与下部大地祭坛上的植树构成中心宇宙轴,两侧圣角则象征宇宙的东西两界,鸟、鱼、人则更有可能旨在表现宇宙的纵向空间,代表所谓的天上、海洋与人间。31这块还愿版出自克里特岛最重要、也最著名的祭祀场所之一的狄克顿洞[Dictaean Cave],也称普瑟奇罗洞[Psychro Cave],最早便引起伊文思关注,随后学界研究不断,如保罗·福雷[Paul Faure]、露茜·古迪森等一众学者都对此青铜版上的图案做出自己的分析与研究,可略参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,pp.632-33; Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.74; Rethemiotakis,Georgios.“The ‘Divine Couple’ Ring from Poros and the Origins of the Minoan Calendar.” Mitteilungen Des Deutschen Archäologischen Instituts Athenische Abteilung,Band 131/132,2016/2017,pp.13-14。

图58-1 米诺圣角艺术举例:青铜版,克里特狄克顿洞[Dictaean Cave]出土,牛津阿什摩尔博物馆藏(AE.617)(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.74,fig.133a)

图58-2 米诺圣角艺术举例:青铜奉献匾摹本(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.632,fig.470)

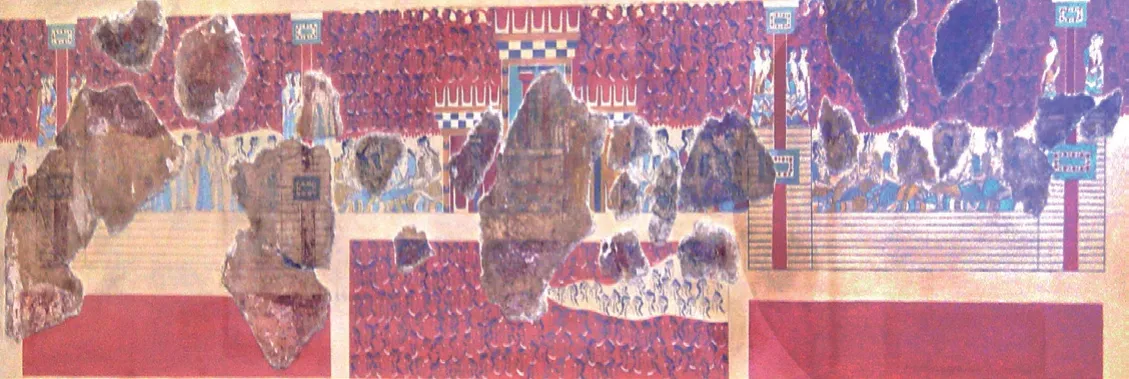

圣角最恢宏的表现见于这幅灰泥彩绘微型壁画中(图59-1),画面中层的中心为一座圆柱圣殿,柱头柱基都饰以圣角,庄严神圣(图59-2);圆柱圣殿中心向两翼展开的是聚集的或坐或立着女性群像的王宫“大看台”;32伊文思对这些形象进行了详尽的分组,就其内涵、性质等进行讨论,通过辨识,他甚至还将若干微型壁画残片加上了诸如“圣林舞蹈”“歌唱的阿里阿德涅”等美妙的名字。此外,他还命名中心柱殿为女神圣殿,将整个微型壁画视为对米诺大女神节庆典的描绘。详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol,III,pp.46-62。大看台上下两侧则汇聚着摩肩接踵、人头攒动的男女(图59-3),其中圆柱圣殿正下方以白色宽横带围起的这个空间,还被视为克诺索斯著名的王宫中心庭院。33详参Preziosi,Donald,and Louise Hitchcock.Aegean Art and Architecture.Oxford University Press,1999,p.112。整个微型壁画可谓是对米诺全民参与的广场宗教庆典盛事(或伊文思径直冠以的女神节)的一种图像记录。34详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.III,pp.31-33; Dimopoulou-Rethemiotaki,Nota.The Archaeological Museum of Herakleion.John S.Latsis Public Benefit Foundation,2005,p.182。

图59-1 灰泥彩绘微型壁画残片及其复原:微型壁画复原全景,画面分为左中右三部分,以中部圣角柱殿为中心,克诺索斯中期米诺III期(1600—1500 BC),2004年3月23日摄于克里特伊拉克里翁考古博物馆

图59-2 灰泥彩绘微型壁画残片及其复原:微型壁画中心圣角柱殿复原线图(出自Immerwahr,Sara A.Aegean Painting in the Bronze Age.p.126,fig.34e)

图59-3 灰泥彩绘微型壁画残片及其复原:微型壁画人物图复原局部 (出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.III,p.47)

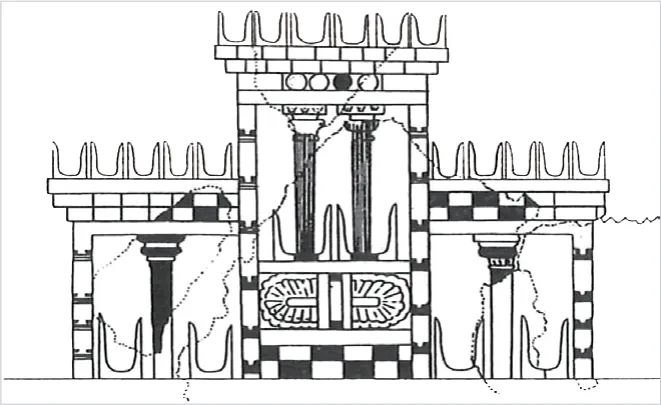

最极致的圣角装饰见于这件卵形石角杯上(图60-1),雕刻营造出一处理想化的山顶圣殿建筑(图60-2),它以由近及远、由低而高的中轴与两翼为布局,以中心螺旋涡纹大祭坛为重心,并最终聚焦到四羊守护的“山形碑”上(图60-3)。当然,螺纹祭坛也可以有另一种阐释版本,它与其两侧大方格雕刻(上有圣角飞鸟)一起,共同构成中门与两侧门,如此形成米诺圣殿大小三重门的体系(图60-4)。再结合圣殿错落布置的大小圣角和腾跃山间的大角山羊意象,完全可以说这里就是一座宇宙圣山,有下抵冥界、上达天庭的神圣门户,是整个宇宙的轴心。

图60-1 米诺圣角举例:卵形角杯,奠酒器,滑石,表面浅浮雕并包以金箔,扎格罗斯[Zakros]宫殿出土,米诺新宫殿后期(1450 BC),2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

图60-2 米诺圣角举例:卵形角杯浮雕纹饰展开图(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.165)

图60-3 米诺圣角举例:卵形角杯顶部雕刻局部

图60-4 米诺圣角举例:圣殿陶模型摹本,陶质,克里特东部派索法斯[petsofas]出土(出自Marinatos,Nanno.Minoan Religion Ritual,Image,and Symbol.University of South Carolina Press,1993,p.122,fig.86)

那么这个“山形碑”究竟意味着什么,如果你看过克诺索斯王宫遗址的王座雕刻(图60-5),便很容易发现二者的神似。这一定不是巧和。假如说宫廷内的王座虚位以待的是一位神灵,这里的“山形碑”、更确切地说是“山形靠”就应该也是这样的一个神座(靠背),是为一位居住山顶更或是统御世界的神而备的。

图60-5 米诺圣角举例:王座宫内的王座及其壁画装饰复原,其中王座的背屏与卵形角杯“山形碑”同形,2004年3月22日摄于伊拉克利翁克诺索斯王宫遗址

再论双面斧。双面斧符号与圣角一样,也是米诺艺术无所不有的存在。劳斯[W.H.D.Rouse]最早认为,这一象征性观念符号代表的是雷神与雨神宙斯,35详参Rouse,W.H.D.“The Double Axe and the Labyrinth.” The Journal of Hellenic Studies,vol.21,Nov.1901,p.268。布林–肯贝格[Clir.Blinkenberg]也作如是观。36克利尔·布林肯贝格[Clir.Blinkenberg]甚至指出,用现代希腊语解释米诺人对双面斧之称谓,“就是雷神掉入人间的武器”。尼尔森也征引了许多学者接受的这一观点、即根据双面斧是天神象征的理论,米诺最大的女神也就是人间的女神,并认为实际上米诺的自然女神更接近小亚细亚的大女神。详参Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.pp.186-88。很显然,这一观点的提出基于早期印欧语系民族中就存在的“斧子是雷神和太阳神象征”的传说和近东、西亚文化圈中立于圣兽狮子、公牛背上的雷神手执闪电和天斧的图像。37比如《梨俱吠陀圣歌》中的神王因陀罗就是雷神,其最原始的武器是被称为“天斧”的闪电(也即雷霆),还有我们熟悉的斯坎的那维亚雷神托尔手执的“天斧”般的锤子,由此天斧便与雷神、太阳神结下了不解之缘。详参Montelius,Oscar.“The Sun-God’s Axe and Thor’s Hammer.” Folklore,vol.21,no.1,Mar.1910,pp.60-61,p.63。但唯独在克里特,天斧不仅为神所执,而且还从神的手中脱离出来,成为一种独立的神性象征符号。38露西娅·阿尔贝蒂就直言:“双面斧并非起源于安纳托利亚(在那里双面斧出现的时间晚于克里特),因此,双面斧很可能是克里特本土的创造。”马瑞纳托斯也指出“双面斧符号作为地平线上的太阳,仅仅存在于克里特”。详参Alberti,Lucia.“Rethinking the Tomb of the Double Axes at Isopata,Knossos.”Hesperia Supplements,vol.42,2009,p.104;Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.p.139。

在克诺索斯早宫殿泥印上,就雕刻着作为象形符号的双面符(图61-1);在古老而神秘的阿尔卡洛霍里洞[Arkalohori Cave]和狄克顿洞中,奉献着双面雕刻精细的金斧和插在黑皂石底座上的青铜双面斧(图61-2、图61-3);39详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,p.438,fig.315。此外,有关近东、埃及的仪式用斧,伊文思曾进行过考察,可详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.II,pp.413-19。在扎格罗斯宫殿中使用这种更具肃杀之气的仪用双面斧(图61-4)。所有这一切,必与米诺社会的独特性有某种关联。

图61-1 米诺双面斧举例:带有“双面斧”线字A符号的泥印,克诺索斯早期柱殿基础出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.196,fig.144)

图61-2 米诺双面斧举例:青铜仪用双面斧和黑皂石(滑石)底座,普瑟奇罗洞出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.438,fig.315)

图61-3 米诺双面斧举例 :有雕刻装饰的双面金斧,奉献物,阿尔卡洛霍里洞穴出土,新宫殿期(1700—1600 BC)(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.118)

图61-4 米诺双面斧举例:仪用双面斧,扎格罗斯王宫出土,2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

伊文思对双面斧的认识是随着他对米诺人的了解而不断改变的,开始他猜测双面斧象征米诺男神,当愈益发现大女神在米诺宗教中占有至高地位时,他得出双面斧是米诺女神和男神共同象征的结论,并认为斧头造型的双面性(双刃)也源自于此。40详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,p.447; Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess:A Near Eastern Koine.p.114。

伊文思以后的学者对双面斧的讨论保有持续的热情,但往往众说纷纭、莫衷一是。41马修·海佐姆2010年曾撰文,就双面斧的学术研究做了简要梳理,如1923年韦茨[Waits]提出双面斧仅为大母神象征的观点,两年后库克[Cook]又完全倾向于将双面斧视为天神象征符号。尼尔森认为双面斧与牺牲相关、与建筑中的牛头骨装饰有关。1959年布克霍尔斯[Buchholz]又回到大母神的观点上,或认为墓葬里的双面斧象征着丰饶与再生……总之,从尼尔森开始,学界就在上述诸观点中徘徊,迄今没有定论。海佐姆本人则提出双面斧在米诺青铜时代不同时期可能有一个象征意义变化的过程,并力求剥离出一个相对较短的时段,比如新宫殿期的双面斧,对其进行系统考察,认为双面斧主要是一个与当时在经济、军事和宗教领域行使权力的社会组织有关的象征,只是到了后来双面斧才变成唯一的宗教象征物(参见Haysom,Matthew.“The Double-Axe: A Contextual Approach to the Understanding of a Cretan Symbol in the Neopalatial Period.”Oxford Journal of Archaeology,vol.29,no.1,2010,pp.36-38、p.38注5)。雷泰米奥塔基斯[Georgios Rethemiotakis]近年撰文,从天文星座的角度去考察双面斧造型,认为其外形更像对天空星宿中猎户座的抽象性表现,也即双面斧实际代表的是猎户座。而依据古埃及神话中猎户座与冥神奥西里斯[Osiris]相关,是万物复苏和再生的象征。笔者对照中国古代星宿图,猎户座是属于二十八宿中的参宿,也即西方白虎七宿中的核心星宿,也蕴含着中国人死而升向西天的信仰。当然,这样的观察完全是另一个体系,亦仅一家之言,此处仅聊备一说。详参Rethemiotakis,Georgios.“The ‘Divine Couple’ Ring from Poros and the Origins of the Minoan Calendar.”pp.1-30。只是随着学界探讨的深入,学界才渐次在其宗教核心与生死相关、宗教尊神乃凌驾宇宙三界的大女神等方面达成共识。南诺·马瑞纳托斯更在伊文思洞见启发下,经过对近东、埃及等区域共同体相关图像的考辨,明确指出双面斧是太阳女神的象征符号,其独一无二的双面构型正是太阳女神身兼冥界和天空女神双重身份的物象表征。42这样的大女神,在西亚、小亚细亚、近东、埃及早期信仰中普遍存在。从历史发展脉络看,早在安纳托利亚南部加泰土丘新石器时代遗址中,就有双狮加持下的女神[Seated mother goddess]陶塑,苏美尔的伊南娜[Inanna]、巴比伦的伊斯塔尔[Ishtar]、埃及的伊西斯[Isis]等等,虽名号各有不同,但其实质都是阴阳两司的大女神。在这一点上,米诺大女神的属性也不例外。关于世界各古老民族的大女神信仰,可参见Neumann,Erich.The Great Mother,An Analysis of the Archetype.Princeton University Press,Second Edition,1963。

的确,在米诺艺术中大女神与双面斧总有不解之缘。女神可以手执双面斧现身盛大的游行壁画队列中接受众人敬拜,43详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.II,pt,II,pp.721-26。也可以肩荷双面斧孑然出现在滑石凸状饰上(图62-1、图62-2)。更重要的是,女神还是米诺王权工具金戒指印章上的主角,44在古代近东地区,埃及黄金是其他王国最渴望获得的重要商品,这一点米诺王室也不例外,因为这些黄金除用于装饰宫殿、制作精美灿然的装饰物,最重要的就是打造以国王与神明为主角的黄金戒指,以提升王族自身地位并加强与诸神关系,并将其颁发给值得依赖与重视的、在王宫中服务的高层官员、也即神明与国王的奴仆。详参Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.pp.84-85。比如这件学者热点关注的大女神与双面斧(图62-3),戒面人物初看似不辨主次,但根据伊文思很早就对大女神图像志所做的梳理,45伊文思曾具体而微地研究了米诺大女神的造型与仪态特征,如强调女性性特征(如硕乳、肥臀、纤腰等),身穿米诺时尚的荷叶边袍裙,总是优雅地半坐于王座或台座或圣石上,两条腿彼此靠近又前后稍稍错开,手里或执女神圣物,或正接过侍者或礼拜者呈上的圣物。来自金戒指、泥印、圆凸饰等上的这类女性,大抵可归入米诺大女神之属。可略参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.I,1935,pp.394-95。画左肥臀巨乳小蛮腰、半坐圣树下的就是大女神,她不仅手里拿着两个小侍女刚刚从树上摘下的罂粟果,还有右上方的双面斧作为象征;画面右侧站立着手持鸢尾花面向大女神两位女性,其右旁六个狮头成为她们祭司身份的图标;天空中则是日月并出,银河横亘,46事实上,在米诺和迈锡尼戒指印章上,常有以日月、星宿、银河等为天空背景的设计,尤其是大女神与小男神(大女神的儿子或伴侣,或二者兼具,神属或为岁死而复生的植物神,或认为是狩猎神)之间所谓的“神圣对话”母题中,讨论这类图像时常涉及大量西亚、近东古代天文星象的知识,可略参Rethemiotakis,Georgios.“The ‘Divine Couple’ Ring from Poros and the Origins of the Minoan Calendar.” pp.12-13。关于小男神的讨论,则可参见伊文思的相关文字,Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.II,p.467。还有一个“星际战神”悬浮空中,执矛戴盔、穿米诺8字铠甲为女神护卫。这枚戒指虽出自迈锡尼,但与米诺的主题与风格一脉相承,不愧为集中迈锡尼最重要宗教象征符号、描绘最复杂宗教场景的戒指装饰之一。

图62-1 大女神与双面斧:“游行壁画”队列局部之一,手执双面斧的大女神与敬拜者(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.II,pt.II,p.723,fig.450)

图62-2 大女神与双面斧:滑石凸状饰,中期米诺三期(MM III),克诺索斯出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.435,fig.312a)

图62-3 大女神与双面斧:大女神与双面斧金印章戒指,c.1500 BC,迈锡尼圆圈墓A外窖藏出土,雅典国立考古博物馆藏(Π992)(出自Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.John S.Latsis Public Benefit Foundation,2015,p.114)

百多年前出土的这两块锡蒂亚[Siteias]石模板,更是太阳女神典型意义的首推之作。47这两块石质模板是1899年东克里特卡雷迪·锡蒂亚[Karydi Siteias]一村民在现代村庄帕拉卡斯特罗[Palaikastro]西北150米处挖地时偶然发现的,两件模板都是长方形薄石板,且均毁损一角,都是用于铸造小型金属装饰或奉物的石模具,雕刻可能出自同一位工匠,故学界简称为锡蒂亚模板(也称帕拉卡斯特罗模板)。发现次年,考古学家斯特凡诺斯·璨图底德[Stefanos Xanthoudides]制作了翻模铸件,并公布了发现信息,引起学界持续关注。近年韦尔钦科[G.Velsink]对这两件模具从铸造细节到装饰主题进行了全面考察,指出两块模板的A面是主要模具面,B面则基本不用(因多处论著引用时有错讹,故此处特附出两件模具A、B完整面),并重点就雕刻人物的风格与图像志进行辨析,最终确定其制作年代并非学界一般所说的后期米诺III(LM III,1420/10—1075/50 BC),而要提早到中期米诺II或III期,也即公元前1875/50—前1700/1675。详参Velsink,Jan G.“Two Minoan Moulds for Small Cult Objects Reconsidered.” BABESCH,vol.91,2016,p.20,fig.4。先看模板一(图63-1、图63-2),A面雕刻大小双面斧,B面则是一位站立的女神,扁平冠、裸胸、荷叶边裙,重点是双手平举,皆执双面斧。模板二内涵更为丰富(图63-3、图62-4),B面雕刻多毁,只留下圣角类图像;A面模具形象有三个,内涵最为学界关注,正中女像五官装束与站姿都与模板一相近(图63-5),唯手中所持换成了罂粟蒴果(另手所持因毁不辨);虽然缺了双面斧,但她右旁却加刻了一个环光芒与辐条的太阳48如克里斯蒂安·泽尔沃斯[Christian Zervos]就认为大圆盘是“轮状的太阳”,古迪森也指出,模具上“这些圆盘象征物与女性形象相关联是毫无疑问的,它们的并置以及另一个更小日轮圆盘内的月牙象征,使得将这类圆轮视为太阳象征的说法具有更高的可信度”。详参Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.74。。

图63-1 石模板两件:模板一原件A面,22.5×10×2厘米,淡绿色片岩,中期米诺II—III (c.1875—1700 BC),伊拉克利翁考古博物馆藏

图63-2 石模板两件:模板一B面,璨图底德[Xanthoudides]1900年石模铸件(出自Velsink,Jan G.“Two Minoan Moulds for Small Cult Objects Reconsidered.” BABESCH,vol.91,2016,p.18,fig.2)

图63-3 石模板两件:模板二原件A面,22.5×10×2厘米

图63-4 石模板两件:模板二B面,璨图底德1900年石模铸件(出自Velsink,Jan G.“Two Minoan Moulds for Small Cult Objects Reconsidered.” p.20,fig.4)

图63-5 石模板两件:模板一与模板二上的女神摹本(出自Rethemiotakis,Georgios.The“Divine Couple”ring from Poros and the origins of the Minoan calendar.p.28,fig.17)

不仅如此,女神左下方还有一个小圆轮,圆轮内圈下部雕出了月牙(图63-6),以伊文思早有的直觉与判断,这外缘不带光芒的小圆盘就像被日光遮蔽下的星宿,正仿佛黄昏时分与太阳伴生的月亮,故它“一定是女神作为冥界或夜空女王的象征”。而且小圆轮中心的十字星也颇有深意,在古埃及和米诺图像志中十字代表生命(图64-1),也“是米诺大女神在冥界的象征”;49详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,pp.514-15,516-17。又常以埃及“神圣花结”的形式与双面斧结合,象征生命的再生能量(图64-2—图64-5)。50详参Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.pp.122-23。如此看来,一块模板真乃写尽了女神对日月阴阳和宇宙生命的主宰。

图63-6 石模板两件:模板二上带水平月牙的小圆轮摹本(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.514)

图64-2 十字星与十字花结举例:古埃及“神圣的花结”,上饰甲壳虫、莲花、太阳树等象征再生、生命的装饰元素(出自Tiradritti,Francesco.The Treasures of The Egyptian Museum.The American University in Cairo Press,p.200)

图64-3 十字星与十字花结举例:双面斧与神圣花结饰,红玉髓吊坠,新宫殿期(1500 BC),波罗斯[Poros]出土,伊拉克利翁博物馆藏(出自The Archaeological Museum of Herakleion,p.342)

图64-4 十字星与十字花结举例:桥形流水壶及其鸟形神圣花结式双面斧局部,卡尔卡尼[kelcana]墓地M518出土,后期希拉迪IIA(1500—1450 BC),迈锡尼遗址考古博物馆藏(MM1547)(图64-4、图64-5出自Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.pp.262-63)

图64-5 十字星与十字花结举例:陶壶上的双面斧与花式圣结造型,而且整个圣结还幻化为拟人姿态的立鸟,神圣、优美而飘逸

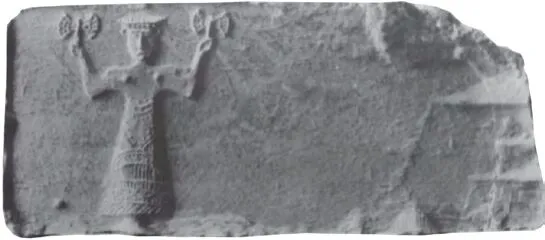

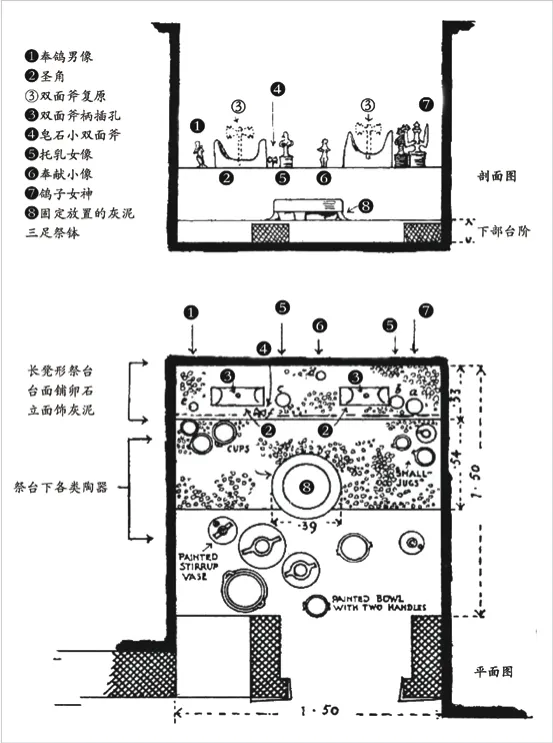

双面斧与圣角还多以组合的方式出现在各种场合(图65-1、图65-2),51从出土遗物和绘画看,双面斧的使用或如特里亚达石棺置于高柱顶端,或单独放置于石质基座上,或竖于圣角之间,都显示出其极强的宗教性,尼尔森对此曾有过讨论,可详参Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.pp.182-86。尤以重要的神圣场所为突出,比如在克诺索斯圣殿中就曾专辟一室,以圣角、双面斧组合作为中心祭主(图65-3—图65-5),再辅以鸽子女神、奉鸽男侍和托乳女侍等雕像(图65-6),以展示圣角、双面斧在米诺宗教信仰中的绝对神圣性。

图65-1 双面斧与圣角举例:圣角陶仿件,中心有支撑双面斧柄的榫槽,克诺索斯,1500—1350 BC,伊拉克利翁国立考古博物馆藏(出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.116 )(左上)

图65-2 双面斧与圣角举例:提篮式水袋,双面斧与花式圣角结合,普西拉岛[Pseira]出土,新宫殿期。2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

图65-3 双面斧与圣角举例:双面斧祭坛圣室遗址现场,位于克诺索斯圣殿内一单间圣室中,祭坛为贴墙半高台(“长凳”),地面以河卵石铺就,配以各类宗教礼仪用陶器。后宫殿期(1350—1300 BC)(图65-3—图65-5出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.II,pt.I,pp.337-39,fig.189,190,191) (右上)

图65-4 双面斧与圣角举例:圣室遗址平剖面图摹本,祭坛上置圣角–双面斧(仅残迹)和一个皂石小双面斧,另有鸽子女神、侍女各两件、奉鸽男一件共五件陶像(金烨欣协助制图)

图65-5 双面斧与圣角举例:皂石小双面斧摹本

图65-6 双面斧与圣角举例 :女神、女侍与奉鸽男像,女神坐高22厘米,顶立鸽子(出自The Archaeological Museum of Herakleion,p.138)

而将这种高度抽象化构成的符号用于对前述卵形石角杯装饰的诠释,就是整个雕刻是一座概念化宇宙山,圣殿大门是宇宙山的入口,通过其内部自下而上贯通的纵轴(双面斧柄、宇宙轴),女神以其精神化现——山形靠背的神座的形式出现在宇宙山顶。这是米诺人对太阳运行方式和女神身兼阴阳两界双重特征的一种抽象化、象征性表现,它展示了米诺人在其文明的曙光阶段,在象征表现方面就已具有极大的创造性。

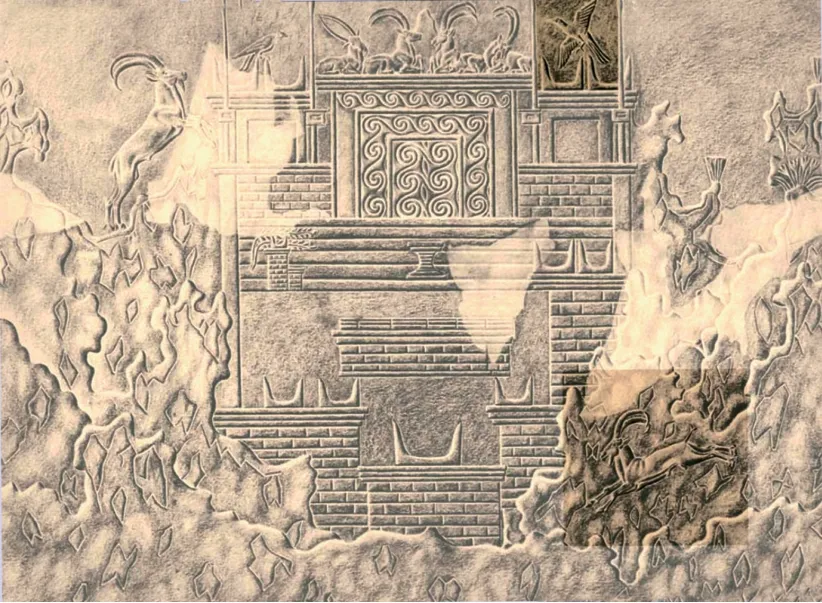

事实上,早在两河流域史诗《吉尔伽美什》中圣山概念就已出现,5219世纪50至90年代,英国考古学家在尼尼微亚述巴尼拔王宫图书馆先后发掘出土的十二块楔形文字泥版,就是产生于公元前2000年以前的两河流域最伟大的史诗《吉尔伽美什》。详参拱书玉,《西亚考古史》,文物出版社,2002年,第84—87页。所谓马什山[Mashu]就是这样一座山基位于冥界、山顶上通天际的宇宙山,而且太阳每天就从这里降落又升起,53如《吉尔伽美什》第九块泥板所记:“……山的名字叫马什,他(吉尔伽美什)一到马什山,只见它天天瞭望着[日]出和[日落]。那山巅上[抵]‘天边’,那山麓下与冥府通连。”(参《吉尔伽美什-巴比伦史诗与神话》〔9,1-5〕,赵乐甡译,译林出版社,1999年,第63页)此外,像中国历史不同时期所称谓的祁连、昆仑、天山等,也都是人们心中的宇宙山,是所谓“帝之下都”和天梯。在巴比伦圆筒印章上,焰肩或有翼的太阳神甚至还自下而上从圣山中现身、并穿过太阳门升起(图66-1、图66-2),以拟人化、也是形象化的方式描绘太阳的死而复生。而且,按照马瑞纳托斯的观点,这里的太阳还是站在地平线上(双峰山之间)的初升太阳,54详参Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.pp.107,164。令人想到古埃及太阳崇拜中的圣甲壳虫和新王国第 18王朝法老阿肯纳顿[Akhenaton]一神教改革中独以初升太阳的“光线”为尊,因为它们都是具有巨大再生潜能的朝阳。

图66-1 西亚太阳神的生死宇宙之旅:焰肩的太阳神沙玛什[Shamash]正从山门中升起,阿卡德圆筒印章图像摹本,c.3000 BC(出自Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess,p.111,figs.8-9)

图66-2 西亚太阳神的生死宇宙之旅:带翼太阳神升上山顶,美索不达米亚圆柱印章,阿卡德王朝(?),大英博物馆藏(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion)

太阳船与太阳车。所谓山那边是海,天高的反向是深渊。如果说太阳从圣山中升起只是朝阳一现,那么这喷薄的瞬间却必要历经长夜的蓄积,而且宇宙外环大洋的古老观念,也导致人们对太阳长夜所渡必是海洋的认识。在世界古老民族中,无论中外大都不乏对太阳运行的这种神话与猜想。55如《吉尔伽美什》史诗所述古代乌鲁克王朝著名君王吉尔伽美什事迹,就是为寻求不死、一路跋山涉水、终于穿越太阳门、抵达智者乌塔那匹什提姆[Utnapishtim]所居宇宙边缘的一趟太阳之旅。它如埃及、赫梯、乌加里特等国家或地区有关太阳运行的图像或文本,可略参马瑞纳托斯著作所引(Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.pp.124-25)。至于中国古代,同样有类似的太阳运行神话,如《山海经》中屡屡提到的“日出”“日入”之地和太阳的黑水之旅等,都旨在追寻或描述太阳运行之途;而《山海经》《淮南子·地形训》《水经注》等书描述的“昆仑-宇宙”结构,如中央天庭悬圃、东方日升之汤谷、西方日落之蒙汜以及西北幽都之门等,亦旨在描述古代中国人的宇宙观和死后理想的仙境世界(可略参王昆吾,《论古神话中的黑水、昆仑与蓬莱》,载《中国早期艺术与宗教》,上海东方出版中心,1998年,第88—110页)。

太阳船。在古代近东,小船是神明之舟,尤其是巴比伦太阳神沙玛什[Shamash]和埃及神明荷露斯[Horus]的交通工具。以古埃及为例,圣甲壳虫、荷露斯之翼、荷露斯之眼等各类太阳神乘船渡海的艺术主题司空见惯(图67-1、图67-2),其大都旨在表现太阳神月夜乘船(故亦称月亮船)穿过宇宙之海的幽暗之水、由死而生的太阳运行神话。而作为太阳神在人间的代言人,法老死后也追随太阳神进行这样的穿越死海之旅,著名的古王国第四王朝法老胡夫[Khufu]就乘上这艘太阳船56此船1954年5月发现于吉萨大金字塔南侧石灰岩坑中,松木,发现时被拆为千余块,经重新装合船长达43米,推测至少在葬礼上使用过一次,应是专门制作供法老来世随太阳神拉每日在空中航行使用的。船主为古埃及第四王朝(2613—2494 BC)第二位法老胡夫,古希腊人称其为齐奥普斯[Cheops]。详参Snape,Steven.“The Pyramids at Giza.” editor by Paul G.Bahn,100 Great Archaeological Discoveries,Barnes &Books New York,1995,pp.28-29。(图67-3),上演了一场现实版的、从尼罗河东岸驶向西岸的逐日之旅与亡灵之旅。57按照“过渡礼仪模式”的理论,这个过程的目的就是“将亡者聚合入亡者世界”,正如古埃及奥西里斯仪礼的核心意义就“是为了一方面将奥西利斯与亡者认同,另一方面也将亡者与太阳认同……作为奥西利斯,亡者先从人界分离,再被重新组合;他已死亡,但在亡者世界得到重生,因此有一系列再生礼仪。作为太阳,亡者在每个傍晚到达冥府时死去。他的木乃伊尸体被抛弃掉;但在黑夜里他经历一系列使他逐步复活的礼仪,当太阳出来时,他获得再生。”详参[法]阿诺尔德·范热内普,《过渡礼仪》,第115页。

图67-1 太阳船与殡葬船:古埃及墓葬壁画中的太阳船,2006年7月11日摄于美国辛辛那提艺术博物馆

图67-2 太阳船与殡葬船:朝之阳圣甲壳虫在尊为月亮与智慧之神透特[Thoth]化身的狒狒神兽的伴航下,度过黑夜,驶向黎明(出自Tiradritti,Francesco.The Treasures of The Egyptian Museum.The American University,p.238)

图67-3 太阳船与殡葬船举例:胡夫法老殡葬船,船长43米,古埃及第四王朝(2613—2494 BC),1954年发现于大金字塔南侧,吉萨大埃及博物馆藏(出自Bahn,Paul G.100 Great Archeaological Discoveries,p.29)

在希腊,太阳女神也以舟为渡。我们看这件金戒指小印章上的描绘(图68-1),58详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.I,p.250。小船占去画面主要空间,一位舵手正手握尾桨靠向岸边,船上四个桨手也停止了划桨(故船桨省而未绘),船下装饰着水波纹,三只小海豚正随船游泳嬉戏。船左立着一女一男,其中女性身着典型的米诺长裙,身旁圆柱圣坛标识着她女神的身份,男性显然正引导女神登船,大体是携带着船上(似悬在半空)圣树和女神像(着短裙)前往另一处女神圣殿的故事。

图68-1 戒指上的女神与船举例:金戒指印章雕刻翻制与摹写,2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

不仅如此,女神还独以龙舟航行神界,像这件戒指印章面雕刻(图68-2),乘坐龙舟的大女神似乎已经抵达码头,甚至女神还从圣树掩映下的御座上走下来,只是还没有登岸;岩石岸边就是她的圣坛,旁边蝴蝶双飞,算是一种神显[Epiphany of deities]。59尼尔森在其论著中曾引用众多实,就圣树与神显论题进过讨论,可详参Nilsson,Martin Persson.The Minoan-Mycenaean Religion and Its Survival in Greek Religion.pp.236-44。

图68-2 戒指上的女神与船举例:大女神龙舟渡海戒指原件照片,2004年3月23日摄于伊拉克利翁国立考古博物馆

这件所谓“米诺戒指”[Ring of Minos]描绘情节显然更多,60此戒指是百多年前一男孩在距克诺索斯南宫殿约1公里处的老凯瑞托河[Kairatos stream]岸边不远山丘附近偶然发现的,通过与“涅斯托耳”戒指进行比较,伊文思认为两者在工艺技术、艺术风格上都较为接近,制作时间也都在晚期米诺一期。详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.II,pp.947-50。首先它用波浪形网状图案和几块大卵石营造出一片海域和三处岛屿(图68-3),其中水面左右两岸各有一座方石高坛,正中远处石山上则有圆柱神殿;两棵神树旁男女裸者正摇动枝丫,半裸的米诺女神就以其典型的“半坐”姿态在坛阶静候。这场景并非米诺戒指印章中的罕见一幕,事实上它是米诺相关宗教仪式中的典型场景,男女祭司(或神使)通过撼动神树与神沟通,并以树叶发出的声响以为神谕,女神则坐在一旁等候、也见证这一切。至于停泊水上的龙舟,正是为女神往来圣岛间而备的。

图68-3 戒指上的女神与船举例:“米诺戒指”(原件出自The Archaeological Museum of Herakleion.p.125;摹本出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.950,fig.917)

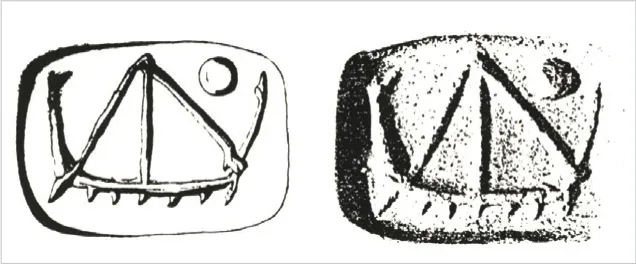

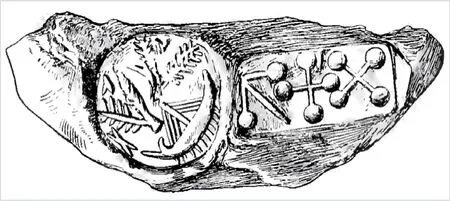

更大的生命赓续,还见于《圣经》诺亚方舟的最早蓝本《吉尔伽美什》故事,大洪水毁灭人类之前,是那艘七天竣工的巨轮乘载了“一切有生命的东西”,才最终成为生命重启的关键。61详参《吉尔伽美什-巴比伦史诗与神话》(11.55-154),第77—81 页。在米诺象形符号和印章雕刻中,我们不仅看到船与太阳这种简单的意象结合(图69-1、图69-2),更时常发现船与蕨叶、橄榄、鱼类或爬行类动物以及十字星或太阳并置的图像(图69-3、图69-4)。62详参Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.pp.35,37。此时的船,论者以为绝非现实航海中的船,甚至直言米诺艺术中的船“几乎都有某种象征的、半宗教的或神秘的意义”,其意旨“并非是为了使用,而是为了护身”。63详参Betts,J.H.“Ships on Minoan Seals.”Marine Archaeology.Proceedings of the 23rd Symposium of the Colston Research Society held in the University of Bristol,4-8 April 1971,1973,pp.325,333。

图69-1 米诺的船举例:米诺象形文字符号中的船(图69-1、图69-4出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.282,fig.215d; p.281,fig.213)

图69-2 米诺的船举例:三面棱柱印章上的太阳舟图,滑石,现藏美国宾夕法尼亚大学博物馆(图69-2、图69-3出自Goodison,Death,Lucy.Women and The Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.37 fig.60a;p.35,fig.55a)

图69-3 米诺的船举例:三面棱柱体印章,滑石,帕拉卡斯特罗[Palaikastro]出土,现藏伊拉克里翁考古博物馆

图69-4 米诺的船举例:泥印,上钤船与橄榄树、十字星符等

不过,由于克里特岛民不知有马,故在他们的想象中,太阳和死者的旅行最有可能搭乘的工具就是舟船。大陆人则不同,他们以马与马车为贵,或以为马车才是更为合适的旅行工具。在这一点上,尼尔森早就指出,搭乘马车代表的是在后世更行发展的“另一个更为重要的旅行概念”,这一观点恰好可以解释为什么船在后世丧葬活动中,更多地被马或其他动物拉的车替代的历史。64参见Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.94。

太阳车。马车的发明归功于居处黑海、里海北岸欧亚广袤草原上的游牧部族,考古资料显示,当青铜时代到来的公元前2000年前后,欧亚草原和大陆的文明中心也迎来了马车时代,随即西亚、小亚细亚、埃及、中国也分别引入马车作为一种轻便快捷的运输工具和一种传统的战争武器,65详参王海城,《中国马车的起源》,《欧亚学刊》(辑刊),2002 年,第1—7 页。同时也作为王权、贵族等高等级阶层社会地位与权力的一种标志。

通过对出土泥印“船上的马”及其同出线字B刻铭内容的研究,伊文思确定至迟在公元前1450年,马鬃附有簇饰的东方纯种马(图70-1、图70-2),就通过船舶从叙利亚港口被海运至希腊岛屿和大陆了。66详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.II,pt.II,pp.243-44。普兰佐斯[Plantzos]则认为最早希腊马的引入可能来自赫梯,时间在米诺和希拉迪文化[Helladic Culture]中期到晚期的过渡阶段,大体为公元前1600年。67详参Plantzos,Dimitris.Greek Art and Archaeology C.1200-30 BC.Lockwood Press,2016,p.41。

图70-1 “船上的马”泥印,克诺索斯小宫殿出土:“船上的马”泥印原件图片(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.95,fig.216b)

图70-2 “船上的马”泥印:泥印图像摹本与复原图(出自Evans,Arthur.PM.Vol.II,pt.I,p.244,fig.141a)

不过,在世俗君王权威象征之外,马车还是印欧语系民族古老神话中太阳神的御座,因为无论是梨俱吠陀时期(公元前1500—公元前1000年)的雷神因陀罗[Indra]驾着马车,还是北欧雷神托尔[Thor]驾着雄鹿战车,他们巡幸天空的工具都与“轮子”有关,而这“轮子”笔者以为也是一语双关的,既是车轮、也是日轮,车的轮子滚过天空,也就象征着太阳的运行,现藏丹麦国家博物馆的特伦霍尔姆太阳车[Trundholm sun chariot] 就很好地诠释了“车子就是太阳的运载工具”这一古老理念(图71-1、图71-2)。68此件特伦霍尔姆太阳车是1902 年丹麦的几个农民在田里耕作时偶然发现的,车、马皆以青铜为质,太阳圆轮的一面青铜镀金,另一面则为青铜本色,分别用以象征白昼的太阳与黑夜的太阳在马的驾驭下运行。

图71-1 特伦霍尔姆的太阳车:A面,圆盘上包金箔,c.1400 BC,丹麦国家博物馆藏(左)

图71-2 特伦霍尔姆的太阳车:B面,太阳圆轮为青铜本色(右)

论及太阳即轮的观念,在这块克诺索斯宫殿出土的泥板刻符上或已出现(图72-1),伊文思虽将其归于车之轮,69详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.II,pp.793-99。但因它与圣斧等符号同列,似应具有日轮的神圣性。70胡克[James Hooker] 研究线字B,指出在线字B 中“轮子”的形象是作为“ka”的表音符号存在的,其表意则不明(Hooker,James.Linear B: An Introduction.Bristol Classical Press,1980,p.37)。但来自圆筒印章的资料表明,至少在公元前18 世纪那里就有以迈锡尼车轮的十字圆轮象征太阳的符号了,克里特印章上也至少可以看到五种十字符号圆形的日轮。福斯代克[Forsdyke]也早在1925 年就将这种十字形圆轮释为“太阳的象征”了。详参Hooker,J.T.Linear B:An Introduction.Bloomsbury Academic,1991,p.37; Goodison,Lucy.Death,Women and the Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.12,fig.12e,f,p.13,fig.14i,pp.75-76; Forsdyke,E.J.Catalogue of Greek and Etruscan Vases in the British Museum Vol.I,Pt.I,Prehistorical Aegean Pottery,British Museum,London,1925。事实上,古代近东和克里特都存在轮即日的象形表述与刻画(图72-2、图72-3)。至于这件提水罐绘画更营造了对“轮”的一个崇拜场景(图72-4、图72-5)在全部上下两层绘画中,占据上层画面中心的是一个舞者,两手各执一轮,空中还悬有两个小轮,一个女性和若干动物(山羊、蝎子、鹅和鸟)正朝中心走去。尽管画面未免原始质朴,但人和动物构成的这个共同叙事语境还是被学者视为“可能表现的是一个隐藏在轮子之下的礼拜太阳的仪式舞蹈”。71详参Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.John S.Latsis Public Benefit Foundation,2015,p.310。

图72-1 太阳与轮举例:象形字符“轮”,克诺索斯宫殿北部窖藏出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.795,fig.768)(左下)

图72-2 太阳与轮举例 :近东和克里特印章上的日轮(出自Goodison,Lucy.Death,Women and The Sun: Symbolism of Regeneration in Early Aegean Religion.p.12,fig.12 e,f; p.13,fig.14i)(中)

图72-3 太阳与轮举例:锡蒂亚[Siteia]模板上的日轮,内圈饰以十字星,外缘饰以太阳光芒(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.I,p.514,fig.371)(右)

图72-4 太阳与轮举例:提水罐[Hydria],卡尔卡尼[Kalkani]墓地M521出土,后期希拉底IIIA2(1350—1300 BC),迈锡尼考古博物馆藏(出自Papadimitriou,Alcestis.Mycenae.p.310)

图72-5 太阳与轮举例:提水罐绘画展开图

当然,当我们关注到内圈饰以十字星的轮即日轮时,反过来也意识到典型的迈锡尼四辐式车轮的与“日”同形(图73-1)。72伊文思曾就希腊和近东文化圈的马车造型做过详尽考察,他从克里特泥板刻符、四轮小货车陶模型等文物的研究入手,探讨早期希腊轮车的出现;又着重就来自苏美尔、阿卡德和赫梯的马车进行考察研究,将其分为A、B、C 三型,认为其中B、C 型向爱琴海、克里特和希腊大陆的迈锡尼传播,影响了这里的马车形制。不过,仅就车轮而论,有别于前者此时多见的六辐或八辐式,希腊车轮为四辐式,是自身独有特点。详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt,II,pp.793-827。试想乘着这样的轮车,来一场逐日之旅、天界之游,应该具有极强的象征意味。比如这件出自迈锡尼本土的戒指印章图像上(图73-2),头戴百合羽冠的国王与王后并肩坐于车舆内,车前以双格里芬为驾,向着前方圣树一路奔去,作为女神神显的巨大蜻蜓饰于画面上下,73详参[ 美] 南诺·马瑞纳托斯,《米诺王权与太阳女神:一个近东的共同体》,陕西师范大学出版总社有限公司,2013 年,第128—129 页。一派华美而神秘的天界圣境。而这件戒面雕刻,虽然没有辅助的神界要素说明,但野山羊驾车本身或也可能具有暗示此行方向的意义(图73-3),因为正如前述卵形石角杯所刻,圣山和圣殿就是由擅长攀爬的克里特野山羊守护的。

图73-1 迈锡尼轮车举例:王子驾车象牙雕板残件,除迈锡尼四辐式车轮外,图像中还残有猎狗、祭坛等部分的残存,1300 BC,底比斯迈锡尼宫殿群出土,底比斯考古博物馆藏(出自Aravantinos,Vassilios.The Archaeological Museum of Thebes.p.62)

图73-2 迈锡尼轮车举例:戒指印章“格里芬太阳车”图像摹本,伯罗奔尼撒半岛出土(出自Marinatos,Nanno.Minoan Kingship and the Solar Goddess: A Near Eastern Koine.p.1165,figs.12-14)

图73-3 迈锡尼轮车举例:以克里特野山羊为驾的轮子,缠丝玛瑙戒指,利托斯[Lytos]附近的阿夫杜[Avdu]崖墓出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt,II,p.823,fig.803)

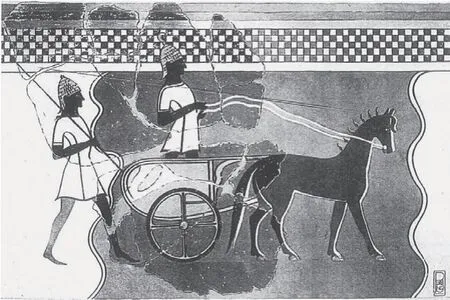

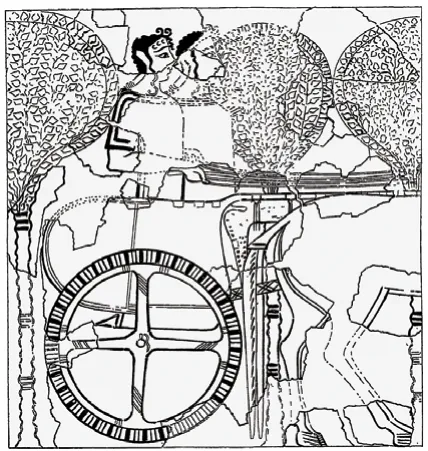

不仅如此,在马车图像中还能看到米诺祭司王(王巫合一)荷矛立于马车的神圣出行,74详参Evans,Sir Arthur.The Palace of Minos at Knossos.Vol.IV,pt.II,pp.418-19,820。以及这种单人双驾的轻车之旅(图74-1、图74-2),甚至在皮洛斯王宫壁画中还有武士战车队列(图74-3),在提林斯[Tiryns]壁画狩猎车队中居然还出现了女驭手(图74-4)。75此处壁画至少有6组以上的马车,双马单车,对马车附件和马具的描绘之细为同时代之最,故而是学界复原迈锡尼时代车制的重要形象参照。详参Immerwahr,Sara A.Aegean Painting in the Bronze Age.Pennsylvania State University Press,1990,pp.129-30。所有这一切,或许只是王宫贵族或宗教或世俗的生活片段,但其源初或与人们对太阳驾车的神往与想象有某种关联。

图74-1 迈锡尼马车图像举例:红玛瑙珠印,米诺王子身穿克里特祭司长袍,荷矛立于马车上,LM Ib(约公元前15世纪早期),瓦斐奥古墓[The Vapheio Tholos Tomb]墓出土(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.419,fig.348)

图74-2 迈锡尼马车图像举例:杏仁状的红玉髓珠印上的车马,早年发现于克诺索斯,大英博物馆藏(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.816,fig.795)

图74-3 迈锡尼马车图像举例 :武士车马图,皮洛斯[Pylos]遗址64号宫出土(出自Immerwahr,Sara A.Aegean Painting in the Bronze Age.pl.67)

图74-4 迈锡尼马车图像举例:梯林斯[Tiryns]壁画狩猎图中的马车与女驭手(出自Evans,Sir Arthur.PM.Vol.IV,pt.II,p.824,fig.804)

因为,米诺–迈锡尼丧葬艺术所描绘的,也是这样一场追逐太阳的旅行。

(未完待续)