观看与表现 论清代“仕女画”的新动向

郑楚珺

在中国人物画领域,有一类专门塑造女性形象的画作,通称“仕女画”。对美术史学者与书画鉴藏家而言,“仕女画”已经成为此类绘画约定俗成的专名,鉴于这一名称的普遍性,本文沿用了这一说法。然而需要指出的是,这种命名方式过分含糊,在一定程度上抹除了论述“仕女画”中不同类别的可能性。这个笼统的名字仅向我们传递了一个信息——这是一件描绘女性的画作,显然无法全面反应各类涉及女性形象的中国画的复杂性。

首先,“仕女画”中包含着大量套路化明显的作品,画中女性或隔窗眺望,或簪花佩草,或在小径一头翘首等待丈夫的归来。熟悉仕女画的读者看到这里,想必脑中已经出现了上述几种题材的常见图式。此类仕女画大多源自旧有画本,画家无意于表现画中女子的个性,她们大多鹅蛋脸、柳叶眉、身段柔软、眉目含情。这类作品是为了男性观众的审美性需求1参阅蔡星仪,《明清人物画之再评价》,载澳门艺术博物馆编,《像应深全:明清人物肖像画学术研讨会论文集》,故宫出版社,2015年,第69页。而绘制的,自然符合他们对完美女性的全部想象。除了上述因循之作,清代还出现了不少有别于既有图式的仕女画,以下三类尤其值得关注——一是描绘闺秀个性化面貌与品格的写真画,此类画作直接摹写其时真实存在的名门闺秀,多着墨于她们的才女身份或家庭角色(二者也可以共存);二是表现才媛们诗画雅集场景的女性群像画,这类画作虽各有不同,却都展现了中上层女性文艺活动的情形;三是女性群像画中特殊的一类,此类画作以女性同性间的爱恋为主题,且明显不同于常见情色绘画(为男性所作)的表现模式。

晚明以来仕女画的发展与女性性别特质的拓展直接相关,特别是在经济、文化极度发达的江南地区,女子不再满足于做一个贤妻良母,她们也希望(或者说也被期待着)成为一个女诗人、女书家或女画家。在多种社会因素的作用下,清代江南文人面临着更为艰巨的成功压力与身份焦虑,这种变化促使文人阶层中女性角色的拓展。本文所关注的三类新兴仕女画都以江南地区的名门闺秀为主角,相应画作既是才女文化作用于绘画领域的体现,也从不同层面凸显相应才媛在公私领域的多重角色。

通过考察具体的画作可以发现,预设观众与使用情景的不同对相应作品产生极为具体的影响。这些仕女画有时存在较强的公共性,有时仅供受画人和她最亲密的友人观看。用途的差异也直接影响了绘画的图像与媒介。就图像而言,这些画作仍然在一定程度上借鉴了已有的构图与各类具有象征意义的物象,但与许多千篇一律的仕女画不同,这些作品中的女性更加有血有肉。无论画作的用途如何,当观者注视画面时,便仿佛成为画中人物所在世界的旁观者。画家的意图非常明显,他/她通过一系列手段增强画作的真实性与生动性,画家绝不希望观者仅将画中人物视为一个与己无关的虚构形象,也绝不期待观者将画中人物视为供男性凝视的客体。就媒介而言,画作的公共性越强,画家越倾向于使用适宜多位观者同时观看的装帧形制(立轴),这种形制可以让观者即刻把握画面整体与画义,反之则使用适于个别观者欣赏的形制(册页)。

下文笔者试图以三类新兴仕女画中的几件作品为例,深入考察相应画作如何通过挪用和改变已有图式来传递其主旨,并结合图像分析和文献考据分析各个画作可能的使用场景。在读画之中,本文将重点关注下列几个问题:一、图像与构图的特点;二、此画为何或为谁而作;三、绘制目的与观众的不同如何影响绘画的表达。带着上述问题,下文将分三部分讨论清代仕女画的新动向,分别是:闺秀写真,才女群像与为女性所作的情色画。

一 闺秀写真

清代闺秀写真图以塑造画中人物的个性化面容为主要特征,并“不可避免地与身份及自我的观念和主张密切相关”2[美]文以诚,《自我的界限:1600—1900的中国肖像画》,郭伟其译,北京大写出版社,2006年,第21页。。这类画作的画面特征与功用可以类比当时非常流行的“行乐图”(这是男性肖像画的常见类型),二者均是与祖宗像相对的、非正式的肖像画。文以诚将这类肖像画概括为“象征性肖像”:“肖像像主既由个人外貌又由标签或言外之意得以识别。”3同注2,第23页。闺秀写真也具有象征性肖像的特点,相应画作常以细腻的笔法表现画中女子的姿容与气质,以此标识所画人物的具体身份;画中女子“被标志着自己兴趣与个性的象征物所包围”,相应物品通过暗示出身、才华与品格建构她的主要角色;闺秀写真也像同类型的文人行乐图一样,通常带有很多题跋,相应文字拓展了画中闺秀的身份属性并将画意延伸至画外的观者。

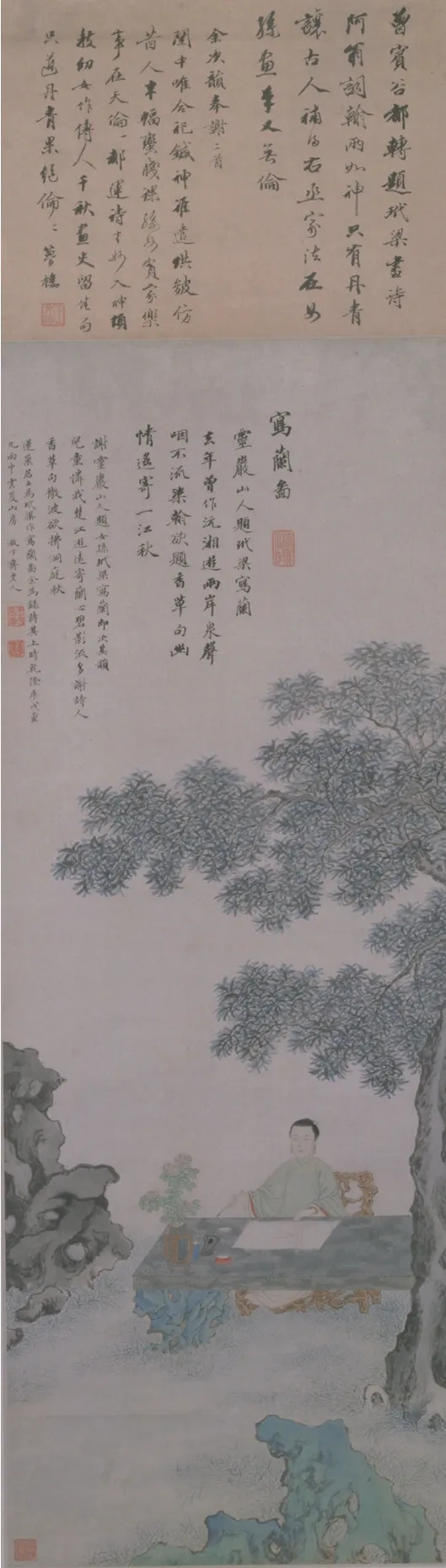

《玉燕写兰图》4按画中题跋,此画原名《写兰图》,现藏故宫博物院,名其为《玉燕写兰图》。是清代闺秀写真图中典型的一例(图1),通过对画面和画中题跋的读解,我们将理解画家和受画人是如何借用图像与文字来传递画意。

图1 [清]潘恭寿,《玉燕写兰图》,纸本设色,纵111.3厘米,横41.6厘米,故宫博物院

占据《玉燕写兰图》核心位置的是一位端庄娴静的女子,起先观者将注意到这位女子的面容——她的脸型圆中带方,有较强的骨骼感;接着会察觉到她的神情——她双唇紧闭,凝神远望,仿佛若有所思。女子极具个人特质的容貌告诉观者这是一幅写真像,而非千人一面的审美性仕女画。除此之外,《玉燕写兰图》借助了几个意象来表现画中女子的出身,比如女子身下的随形瘿木椅,面前以湖石为基底、云石为台面的画桌以及桌上制作精良的文房用品,这些意象昭示了她良好的家境。女子左手压着一张铺平的画纸,右手执笔悬于半空,面前画纸上的几笔兰叶和斧形砚上的墨汁显示出这位女子的才华——她是一位水准超群的画家。上述意象与这幅画的构图让我们想到许多同样以园林为背景的文人肖像,此画显然借用了文人肖像的既有范式和相关意象的公共含义,但引人注意的是,这幅作品以波澜不惊的方式将女性纳入文人模型的图像类型与表现常规当中。

在今天的观众看来,无论是现实生活中的女性提笔作画,或画中出现女画家的身影大概都无甚稀罕。但在传统社会,女人5此处主要指与画家同时代的女性,相对于历史、传奇、神话中虚构/半虚构的女性而言。作为文艺活动的主导者出现在画中,大概要在明末清初以后才渐趋多见。在晚明之前的绘画中,作画、看画、阅读、雅聚、博古的主角往往都是男性,女性则是这类画作中的陪衬。比如现藏故宫博物院的(传)赵孟頫《西园雅集图》,画中的主体人物基本都是男性,全画唯二的两位女性出现在画面前景处,她们正为围坐在一起赏画的文人们端茶送水。明中期职业画家杜堇所绘的《玩古图》亦是如此,画面主体是两位身形高大的长者,他们在满布各式彝器的长桌两侧相对而坐,左侧长须士人正把玩一个鬲的顶盖,右侧头戴冠帽之人则聚精会神地注视着他。在《玩古图》中,画面的中心位置和核心活动均由这两位男性占据,画面最右侧有两位正为此次雅集整理器物的女子,一人手中端着个湘妃竹盒,另一人似乎正要解开一个琴囊。

就像《西园雅集图》和《玩古图》一样,晚明之前绝大多数以文艺活动为主题的绘画中缺乏女性的位置。即使她们出现在画里,也多半是边缘人物。以《玉燕写兰图》为代表的闺秀写真和下文将论及的才女群像则大不相同。画中主角都是社会中上层女性,她们有良好的修养,不俗的品位。无论画里画外,她们都具备写诗、作画、题书、博古等活动需要的才华。清代仕女画中的才女越来越多,对应的是当时社会意识形态及女性生活方式的巨变。英国文化史学者彼得·伯克[Peter Burke]在《图像证史》中提醒我们:“我们看到的画像是一种被画出来的观念,是带有某种意识形态和视觉意义的‘社会景观’。”6[英]彼得·伯克,《图像证史》,杨豫译,北京大学出版社,2008年,第162页。已有许多社会史学者关注到明清时期女性社会角色和家庭角色的转变,7参阅[美]高彦颐,《闺塾师:明末清初江南的才女》,李志生译,江苏人民出版社,2005年;[美]魏爱莲,《美人与书:19世纪中国的女性与小说》,马勤勤译,北京大学出版社,2015年;[美]曼素恩,《缀珍录:18世纪及其前后的中国妇女》,定宜庄、颜宜葳译,江苏人民出版社,2005年;[美]罗莎莉,《儒学与女性》,丁佳伟、曹秀娟译,江苏人民出版社,2015年等。高彦颐曾指出江南地区的才女文化几乎从16世纪持续到19世纪,构成了一个整体的才女文化现象。“(江南地区才女文化)发达的先决条件,是有相当数量的受教育女性和支持他们创作的男性。同时还需要建立出版中心、学习和艺术市场。”8[美]高彦颐,《闺塾师:明末清初江南的才女》,第22—23页。在诸多社会和文化因素的作用下,关于理想女性“才、德、美”等特质的定义悄然改变,男性文人则出于种种原因公开支持女性的才华。以《玉燕写兰图》为代表的闺秀写真与下文将写到的女性群像画都可看作相应文化现象的图像例证。

回到《玉燕写兰图》的具体问题,上文已简单分析了画中意象的图像志含义,但这还远不足以明确此画意图塑造的人物形象与画作的具体用途,画中几处题跋能为我们提供一些关键信息。《玉燕写兰图》上有不少王文治(字梦楼)的行书题跋,他在留白处这样写道:“《写兰图》。灵岩山人题玳梁写兰:‘去年曾作沅湘游,两岸泉声咽不留。染翰欲题香草句,幽情遥寄一江秋。’谢灵岩山人题女孙玳梁写兰,即次其韵:‘儿童怜我楚江游,远寄兰心碧影流。多谢诗人香草句,微波欲拂洞庭秋。’9此诗收入[清]王文治,《梦楼诗集》卷二十二,乾隆十六年食旧堂刻道光二十九年重刻本,叶二正。莲巢居士为玳梁作《写兰图》,余为录诗其上,时乾隆庚戌重九雨中云笈山房。放下斋老人。”诗堂处写:“曾宾谷都转题玳梁诗:‘阿翁词翰两如神,只有丹青让古人。补诗右丞家法在,女孙画笔又无伦。’10同注9。余次韵奉谢二首:‘闺中唯合祀针神,谁遣烘皴仿昔人。半幅蛮牋课女孙,宾家乐事在天伦。’‘都运诗才妙入神,顿教幼女作传人。千秋画史留佳句,只道丹青果绝伦。’”

通过考察上述题跋与相关文献,我们会发现“兰”之意象不单显示出女子的画家身份,还巧妙地将此画相关的几位核心人物全部联系起来。首先,兰是像主——王玉燕画家身份的象征物。王文治的题跋明确了画中主角的身份,她是王文治的孙女,丹徒女诗人、女画家王玉燕。王文治是乾隆时期有着全国性声名的诗人、书法家,也是其时极为支持女性才学的男性文人之一。王玉燕出身名门,又有王文治的亲自指点,自幼便饱览名家书画,后又成为一名善作花鸟草虫的画家。王文治曾描绘孙女王玉燕的生活环境与她接受的艺术启蒙:“玳梁生小侍余侧,不喜分甘喜弄墨。作戏时将卷轴翻,伦闲私取之无识。初写湘江兰蕙丛,渐涉诸华及草虫……老夫抱着加诸膝,药几磨揩亲把笔。涂鸦累我罄钱楮,祭獭仗伊搜乱帙。”11此诗题写在《密斋读书图》的裱边。《密斋读书图》现藏故宫博物院,其上没有画家的款识,因此故宫博物院将此画标为佚名。但对比《密斋读书图》和《玉燕写兰图》可以发现,两画的画风、用色、树石之法均极为相似,可见《密斋读书图》也应出自潘恭寿之手。兰草也是画家王玉燕擅长的题材之一,《清诗汇》记其“工画梅、兰、水仙。多积草绿为之,设色娟丽”12《清诗汇》卷一百八十六,民国十八年(1929)退耕堂刻本,叶三十三正。。其次,兰代表了王文治祖孙与画者潘恭寿、赋诗者毕沅、曾燠的友情。潘恭寿是其时兼善各路绘画的职业画家,他与王文治关系极亲密,二人亦师亦友。13《扬州画舫录》记潘恭寿“每画必有王梦楼题之”。蒋宝林《墨林今话》记:“莲巢山水秀绝一时,兼长花卉、佛像、竹石、士女。平生归心净域,世虑箫澹,虽托业于毫楮,而无画家面目。居常罕所往还,惟与王梦楼太守契,全资其书理以为画诀,故每一点染辄能超越常蹊,与古人争胜。又其画时得太守题识,世尤宝之。”潘氏不仅是这幅写真像的绘制者,还是教授王玉燕绘事的老师,王玉燕画兰应该也经过他的指点。14在另一幅潘恭寿为王玉燕与其夫汪诣成所绘《密斋读书图》中,王文治题有“名师近拜潘恭寿,嫡祖远绍文端容”,想必正是王文治请潘恭寿教授王玉燕绘画。毕沅是与王文治有同年之谊的密友,二人均在乾隆二十五年的殿试中崭露头角,分别为当年的状元与探花,后又同任翰林院编修。15王文治《题毕秋帆中丞灵岩读书图五首》中有“昔年同作上林游,露滴红梨对校雠”,回忆了二人当年同游京城和雨中校雠的情景。参见[清]王文治,《梦楼诗集》卷十三,叶四正。毕沅为此件玉燕写真图的赋诗中有“去年曾作沅湘游”一句,指的是在此画完成前一年,毕沅与王文治久别多年重逢于楚地的场景,且王玉燕也参与了这次出游。王文治有《以素心蕙草一枝赠灵岩山人而系以诗》一诗纪念他与毕沅此次同游洞庭的经历,临别之际,王文治将一枝素心蕙兰和此诗留赠毕沅。16参阅[清]王文治,《梦楼诗集》卷十九。除了毕沅,与“兰”相关并在题诗中出现的人物还有王文治的小友曾燠。据《梦楼文集》记载,画中曾燠的诗作原是为王玉燕的一件画扇而作,17在《梦楼诗集》中,此画诗堂处王文治次韵曾燠的诗作名为《曾宾谷题玳梁画扇,次韵奉谢二首》,参阅[清]王文治,《梦楼诗集》卷二十三,叶六背。结合上下文我们可以推测,王玉燕画扇中描绘的应该也是兰花。《玉燕写兰图》借“兰”这一意象将王文治、王玉燕、毕沅、曾燠全部串联起来,他们在看到这幅画的时候自然也会回忆起几人与兰相关的往事。

除了体现王玉燕的绘画才华和画中几人的友谊,以“兰”入画还是“香草美人”的图像化表述——即身为画家的王玉燕,也被以香草喻之。“香兰”“美人”自《诗经》《楚辞》以来就常被用作指代君子的拟人化譬喻。18参阅范景中,《序》,载[美]黛布拉·曼考夫,《花语:前拉斐尔派的花卉意象》,孙净译,浙江大学出版社,2023年。在王玉燕所处的时代,兰草延续了“寄兴”与“拟人”的传统,并常被名媛闺秀用来比拟自我。王玉燕的交际圈中就有不少才女以兰为字号,以兰入诗、以兰入画更是极为常见。比如另一位声名卓著的女诗人、女画家骆绮兰(她是王文治的女弟子,与王玉燕也有不少互动)名字中便有兰字。还有一位善于刺绣的周氏女子,字湘花女史19此处湘花即为兰花。《梧门诗话》记:“湘花女史,周氏,苏州人。姿性明丽,归山左诗人刘松岚大观为簉室。吴兰雪赠以字,曰湘花,潘榕皋农部奕隽为画兰代照,兰雪咏其事,诵于时。”参阅[清]法式善,《梧门诗话》卷十二,清稿本。,她也与王文治、王玉燕、骆绮兰处在同一个交际圈,王文治、骆绮兰均曾为其绣品题诗。在另一幅清代女画家曹贞秀的写真图20此画现藏故宫博物院,由周笠、曹真秀合绘,名《曹真秀像轴》。中,曹秀贞端坐于回廊的圆形隔窗之内,手中也拿着一株兰花。

图2 [清]汤嘉名,《仕女习画图》,纵84厘米,横41厘米,私人收藏(左)

此外,《玉燕写兰图》尚有一层含义潜藏在曾燠与王文治的和诗中。曾燠之诗以王文治在诗文、书法领域的精妙造诣起笔:“阿翁词翰两如神,只有丹青让古人。”接着他话锋一转,将女孙王玉燕的“无伦画笔”转化为对王文治才学的补充:“补诗右丞家法在,女孙画笔又无伦。”王文治显然对曾燠的题诗十分满意,顺着曾燠的诗意,他在次韵曾燠的二诗中再次强调王玉燕对王氏家学的传承和王玉燕的诗画才华:“半幅蛮牋课女孙,宾家乐事在天伦。”“都运诗才妙入神,顿教幼女作传人。千秋画史留佳句,只道丹青果绝伦。”在这里,这件画作的最后一层意义逐渐显露,即王玉燕通过自己的诗才、画才为王文治乃至王氏家族增添荣光。

至此我们已经可以还原《玉燕写兰图》的绘制过程与绘制目的。乾隆庚戌年(1790)潘恭寿与王文治集于高云21高云为王文治门人,书斋名为云笈山房,毕沅曾因王文治的关系为高云《双修图》题诗,参阅[清]毕沅,《灵岩山人诗集》卷三十九,嘉庆四年经训堂刻本。的书斋“云笈山房”,潘氏作画,毕沅、曾燠赋诗为赠,王氏录诗,王玉燕可能也在现场。22文以诚认为这类肖像画的制作“必然包含像主的意愿协议及合作”。参阅同注2,第26页。就像男性文人的象征性肖像“几乎总是需要预定的观众”23同注2,第24页。一样,《玉燕写兰图》也是在王文治主导下绘制的、展示于公开领域的闺秀写真。

该画蕴含的三层意义揭示了它的用途,一是身为画家的王玉燕——这显示出她的才华;二是如香草般的王玉燕——这代表着她的品格;三是作为家学传人的王玉燕——这昭示了她的家庭角色。《玉燕写兰图》的观者显然不只是王文治或王玉燕的亲人密友,因为画中的几层用意对他们的亲友来说不必看画便已知晓。王文治不仅在画面上方留白处安排了传递画意的两首题诗,还特意请裱工在画上接裱一段诗堂,用以题写他和曾燠的和诗。王文治对画面与题跋的精心安排让人猜想,此画也许就悬挂在王家斋室之内。得以亲见此作的观者虽然与王文治有所往来,却不一定十分熟悉他的家族成员。他们见到此画时,首先通过图像和题跋读取画中女子的身份、容貌、气质与才华,然后读到画上的几首题诗,了解到王文治对孙女王玉燕的教育和培养。我们大可以想象一下王文治的客人见到该画时的反应,他们一定最先赞叹:“王家女孙气质如兰,画事如神!”接着便会说:“王太守慧才绝伦,方有此传人!”如此,这幅画既是王玉燕的写照,也代表着王文治对孙女的骄傲。通过将孙女的才女形象展示给世人,王玉燕的才学和王家的家学都得到了宣扬。

《玉燕写兰图》虽然只是清代闺秀写真图中的一例,但从此画中可以窥见这类题材的许多共性。就图像而言,它们大多受到过去表现文人形象的象征性肖像的影响,不少闺秀写真借鉴了这类图像库中的意象和构图,并借由题跋拓展了画作的主题;就绘制过程而言,它们多半在画中才女男性亲友的帮助下绘制,比如《玉燕写兰图》还有上文提到的《曹秀贞像》24此画通过曹秀贞的丈夫王芑孙委托订制,画上竹、鹤为曹秀贞补画。;就画作用途而言,它们经常用于较为公开的领域,画中女子无论被描绘为女画家、女书家、女诗人等才女形象或是作为贤妻、良母、孝女等家庭角色(抑或两者兼有),都通过此类画作塑造了最宜向人展示的社会角色。存在两种例外:一、如果画中女子本身便善作人物,她们可能会亲自绘制自己的写真像,比如此时期极为流行的课子、课女图中就有不少出自画中闺秀本人之手;二、画中女子的男性亲属均已离世,这赋予她亲身与文人论交的契机,出于这种情况的画作可能在更大程度上体现了主人公的主张。比如骆绮兰曾请丁以诚绘《平山春望图》,刻画了其春游广陵,兴之所至作《平山春望诗》的场景,画中骆绮兰是一位不舍胜景的女诗人。25文以诚认为此图分享了“美人图”类型的一些品质。参阅同注2,第177页。

二 才女群像

清代之前的女性群像画多由历史、传奇、神话题材中的人物构成,入清之后相应画作则越来越多地描绘真实女性的生活片段。清代的女性群像画大致可根据画中人物的身份分成两类,一类专门刻画宫中妃嫔仕女,一类主要描绘民间闺秀才媛。本节讨论的是后者,特别是其中既以闺秀才媛为主角,又出自女画家之手的作品,如汤嘉名所绘《仕女习画图》(图2)和钱孟钿所绘《博古仕女图》(图3)。

图3 [清]钱孟钿,《博古仕女图》,纵104厘米,横26厘米,私人收藏(右)

通过图像分析,我们可以发现相应才女群像图与前述闺秀写真图在图像表现中的侧重有所不同,这对应的是两类画作主题与使用场景的差异。在《玉燕写兰图》中,画家用了十分细腻的笔触来描摹王玉燕端庄沉静的姿容,画中文房用品则仅为烘托人物气质、体现人物出身而存在。与此相对的是,在汤嘉名《仕女习画图》和钱孟钿《博古仕女图》中,画家完全没有着力于塑造画中人物的个性化形象,并以与人物相同的精细程度为画中添加了大量文房家具与书画鼎彝。上述图像策略反映出这两类画作所传达的不同信息,以《玉燕写兰图》为代表的闺秀写真图强调的是画中女子的身份,以《仕女习画图》和《博古仕女图》为代表的才女群像画突出的是画中人物的活动。

让我们先来看看上述两件才女群像图。《仕女习画图》的中景由围坐于一张大理石面条桌旁的三位女子组成,其中背对观者的女子正执笔蘸墨,似乎要在面前的画纸上画些什么。执笔女子对面的两位女子则专注地盯着她,显然对女子接下来如何落笔极有兴趣。画中出现的人物全为女性,除了三位正在作画、看画的女性,前景处还有一位盘坐的女子,她一手托腮,仿佛正陷入沉思。从人物的大小和她们的活动来看,前中景这四位女子的地位应该相仿,她们是该画的主角,以此相对的是远景处两位窃窃私语的女子,她们应是前述女子的侍婢。类似的题材还出现在《博古仕女图》中,此画几乎没有前、中、远景的区分,画面的核心由两对女子组成,一对女子正在对弈,另外一对女子在一同欣赏一件绘画手卷。

在《玉燕写兰图》中,画家用了很多心思来描绘王玉燕的面容,这对应的是画中女子身份的重要性。而在《仕女习画图》和《博古仕女图》中,画中几位女子的容貌却几乎没有任何差别。对此合理的解释是,画中女子究竟是谁并非画作的重点,相应画作的主题是她们正在进行的活动。在《玉燕写兰图》中,画家仅用了寥寥几件文房用具来体现王玉燕的出身。与此不同的是,在《仕女习画图》和《博古仕女图》中出现了颇多家居陈设与书画珍玩,相应物品刻画的细致程度也并不弱于画中的人物,上述物件一方面起到了类似《玉燕写兰图》的作用——象征画中才女的阶层,另一方面也对应着此类画作的主题——才女们的艺文雅事与博古活动。《仕女习画图》用近景处满布古籍的书架、放有各式青铜器的方几与中景处的屏风围合了画面中心的几位女子。《博古仕女图》中的几位女子则与她们所用的家具杂项共同构成了画面中心,画中罗汉床、博古架、香几、座墩均刻画细致,更不用说博古架上琳琅满目的摆件(它们都配有木质底座)、卷轴书画与成套的书籍。

如果说上述才女群像图意在凸显所画人物的活动而非身份,而相应画作又恰好出自如图画中女子一般的女画家之手,那么这类画作是否可能反映了画家真实的生活场景呢?结合两位画家相似的出身与所处的文化环境,我认为这类画作不仅源于其时闺秀才媛的现实生活,还是为像画家一样的才女观者而绘制的,并且很可能就悬挂于闺秀们进行艺文雅聚的书斋之中。

《仕女习画图》为武进女画家汤嘉名(生于19世纪初)之作,她的父母皆有画名,父亲汤贻汾是其时知名的山水画家,母亲董琬贞则兼作山水、花鸟、人物。26《历代画史汇传》记:“汤嘉名字碧春,武进人。父贻汾,母董琬俱工画,因工白描人物,盖亦出自家传也。”[清]彭蕴灿编,《历代画史汇传》,载卢辅圣主编,《中国书画全书》,上海书画出版社,1993年,第十一册,第394页。钱孟钿较汤嘉名早出生大半个世纪,她能诗善画,与汤嘉名一样是武进人。她的出身和汤嘉名十分类似,父亲钱维城是具有全国性名望的山水画大师。27《武进阳湖县合志》记:“钱孟钿号浣青,尚书谥文敏维城女,巡道崔龙见室。著有《浣青诗草》《鸣秋合籁集》。维城以诗画名,孟钿诗法多经口授子。媳庄素馨亦能诗,著有《蒙楚阁集》。《正始集》。”《武进阳湖县合志》第三十一卷,道光二十三年尊经阁藏板,叶七十五背。汤嘉名和钱孟钿都成长于清代江南才女文化最为蓬勃的地区之一——常州。28不少学者都曾以胡文楷所编《历代妇女著作考》为例证论述常州地区的才女文化。据统计此书记载的清代妇女著作约3500余种,其中约70%以上的女性作者出于江南地区,而在江南地区又以苏州、常州府地的女性作家数量名列前茅,常州府又尤以武进、阳湖地区为最。参见史梅,《清代江苏妇女文献的价值和意义·附录·清代江苏妇女作家及著作分布统计》,载《明清文学与性别研究》,江苏古籍出版社,2002年,第497—498页。在以常州为代表的江南地区,才女们并不是孤立地分布在大量家族中,而是密集地出现于当地几个望族,并且同一个家族常在连续几个代际内持续产出女诗人、女画家、女书法家。因此,像汤嘉名、钱孟钿这样的才女并非独自在家中进行诗书画学习,她们的文艺活动经常是与家中的女性亲友一同进行的。

较之于男性,女性与同性亲友进行集体活动在时间与空间上都更为方便,更代表了她们生活的常态。查阅许多当地文人、闺秀的诗文集就可以发现,兄弟姐妹幼时可能同在家塾中学习四书五经,到了一定年龄男性就要外出接受针对科举的教育。更不用说男性亲友还会因为社交、求学、为官、谋生等原因常年羁旅在外,闺秀名媛便多与家中女性亲属或其他才女同好一同进行各类文艺活动。才女们常以亦师亦友、伙伴般的关系相互学习与切磋,这是此时江南闺秀文艺生活的常态。例如,汤嘉名还有一位姐妹汤氏(字紫春),或许与汤嘉名并非同胞,据载汤氏姐妹(包括家中其他亲友)经常合作作画,“有《画梅楼合笔一册》,乃贻汾官大同时,与其妻董琬贞暨诸子女合作,紫春画水墨牡丹一”。钱孟钿在随丈夫崔龙见宦游的过程中与经常与毕汾、骆绮兰、方芳佩等多位闺秀诗人相互唱和,颇有女子诗社的味道;29参阅刘平梅,《清代女诗人钱孟钿研究》,上海师范大学硕士论文,2014年。武进张氏四才女张䌌英、张英、张纶英、张纨英少时读书经常互相督促,张纨英和张曜孙几位女儿的书法也都习自张纶英。30“弟妹所生子女皆受书文法于纶英,各得其传,曜孙官湖北,辄取决纶英,时人比之辛宪英云。《餐风馆文集》参《潜德三录》。”《武阳志余》卷十一,光绪十四年刻本,叶三正背。

闺秀才媛常是彼此读书、习字、作画、博古等活动的同伴,其中善绘的女子又将相应题材引入绘画。在这种情况下,如果我们猜测此类画作在绘制之初所预设的观众就是女性,并且是与汤嘉名、钱孟钿一样的清门才女,恐怕不算是一种过分的推理。再进一步考察她们的生活情况,就可以发现这些大家闺秀往往有着固定的书斋作为她们文艺活动的场所,比如武进张纶英在父亲张琦所属馆陶官廨之“绿槐书屋”31“庭有古槐因名,后遂以名其所居之室。”[清]张曜孙,《肆书图题词》,载张纶英,《绿槐书屋诗稿》,同治七年刻本,叶二正至叶四正。学习书法,后又在这个房间教授王采苹姐妹与张祥珍(胞妹张纨英与胞弟张曜孙的女儿)读书写字。32参阅[清]张曜孙《棣华馆诗课序》、张晋礼《棣华馆诗课序》、王臣弼 《棣华馆诗课跋》、张纨英 《棣华馆诗课书后》,载张晋礼辑,《棣华馆诗课》,道光三十年武昌官署棣华馆刻本。闺秀们因彼此在文艺领域的才华集于一室,她们又将这一场景重现在绘画中,这不由令人猜想或许此类作品就悬挂于她们雅聚的书斋中。如此一来,这类作品缺少对画中人物姿容的区别性描绘以及解释画面主题的题跋就不难理解了。一旦相应画作的观者就是画中女子一般的才女,她们面对画作时便仿佛观看自身在画中的投影,缺乏特征的女子面庞也能让更为广泛的女性观者产生代入感。相应画作既可使她们产生如此许多的联想,又可作为诸位观者的谈资,她们将借此自然而然地忆起过去某次诗文互动或赏画玩古时的乐事。

如果我们再进一步想象上述画作悬挂在闺秀书斋时的场景,将发现此类画作不仅能在同性观者心中激起别样的涟漪,还将产生“嵌套”的空间效果。假若观者站在悬挂上述画作的书斋门口,将看到现实世界中的才女们把卷谈笑,而她们身后画卷中的女子亦如她们一样。这种绘画与真实世界的互动关系让人想到17世纪荷兰描绘性艺术的部分特征,阿尔珀斯称之为“图画给人一种强烈的世界外相的感觉(正如一面镜子或一幅地图),但不是一扇窗户”33[美]斯韦特兰娜·阿尔珀斯,《描绘的艺术》,王晓丹译、杨振宇校,商务印书馆,2021年,第16页。。现藏纳尔逊–阿特金斯艺术博物馆的《金瓶梅册页》为我们想象这类画作实际悬挂的场景提供了生动的范例(图4)。此套册页可能出自晚明画家顾见龙之手,其中一开描绘了妓馆中的李娇儿及另外三人,引人注意的是此画描绘了一件画中画,画中画就悬挂在画中李娇儿的身后,画中画的女子也如画中的李娇儿一样站在条桌的一旁,画中的李娇儿似乎正要把玩一些摆件,画中画的女子则在展阅一件手卷。高居翰认为这件画中画“以简化的方式照搬了这类绘画本身特有的相同构图”。34[美]高居翰,《致用与娱情:大清盛世的世俗绘画 》,杨多译,生活·读书·新知三联书店,2022年,第210页。这套册页提示我们,画家在绘制上述作品之前,可能已经预想到了相应画作的悬挂位置以及绘画与现实世界共同构筑的视错觉效果。类似效果还出现在一件大型座屏风中(图5),这件屏风的漆面屏心绘有一幅文人博古图,画中并排而坐的两人正品评一件兰草手卷,他们面前的桌上还摆着诸多彝器文玩,另外两人分别在鉴赏香几和地席上的青铜器。有意思的是,屏心上几位文士身后也立有一座绘有山水画的大型屏风。这件木质座屏风在现实世界中的使用情景,也可以借由旧传周文矩的《重屏会棋图》加以想象。

图4 (传)[清]顾见龙,《金瓶梅册页》之一,尺寸不详,纳尔逊–阿特金斯艺术博物馆

图5 大型座屏风,长208厘米,宽84厘米,高220厘米,马可乐藏

这样一来,对于上述《仕女习画图》和《博古仕女图》而言,观者与画面有两个层次的关系。对于画面前会心于雅聚的才女们而言,这类画作是她们所在世界的镜像;对于同时观看真实才女与画中才女的第三人而言,现实世界的情景与画中的图景便构成嵌套的效果。站在书斋门前的观者同时看到了室内闺秀与画中女子,便仿佛正在观看上文李娇儿册页的我们,而他们的观感比之我们一定更为震撼,因为他们所看的“李娇儿”是立体的、活生生的美人。

以《仕女习画图》《博古仕女图》为代表的才女群像画不仅刻画了才女们艺文雅集的场景,也出自代表着这种才女文化现象的闺秀画家之手。与闺秀写真对比,才女群像画的画家没有任何区分画中女子身份的意图,而是用了大量笔墨来打造与画中女子的文艺活动相关的家具文房与书画杂项。和《玉燕写兰图》一样,这两件才女群像画均为立轴形制,但画中却没有任何用以扩展画作主题的题跋,仅是简单题有画家的年款。上述特征提示我们,这类画作很可能在绘制之初所预设的观众就是女性,并且悬挂于才女们的书斋之中。这类画作既是才女们雅集场景的镜像,也与真实世界的才女们共同构成了“画中画”。就如同小大卫·特尼尔斯[David Teniers the younger]为利奥波德·威廉大公[Archduke Leopold Wilhelm]绘制的收藏品系列绘画,其中一件后来由被悬挂在菲利普四世(利奥波德·威廉大公的堂弟)的画廊中,画中“威廉大公的画廊”与菲利普四世真实画廊的关系与上述极为类似(不同的是这里还暗含了两位收藏家的竞争心理)。35Alpers,Svetlana.The Vexations of Art.Yale University Press,2005,pp.186-87.

三 为女性所作的情色画

情色主题在中国古代绘画中并不罕见,大致可分为如下三类,一是赤裸描绘各式各样性行为的画作,即“明春宫”;二是让人联想到性爱却并不直接绘出裸露身体与相关过程的画作,它们被称为“暗春宫”;三是裸体或非裸体的美女图,她们大多用妩媚的目光注视着观者(以此来讨好他们),或是假装并未察觉画外欣赏者的存在(从而满足他们的偷窥癖好)。无论在上述哪一种分类里,男性都占据着绝对的统治地位。在画中,他们往往是相应活动的主导者,女性则全身心地配合他们;在画外,他们通常既是相应画作的创作者与观赏者,还是这类画作的收藏者。男性在各个层面都占据着情色绘画的主导权,正如琳达·诺克林[Linda Nochlin]对此类艺术的精准总结:“某些情色传统是如此根深蒂固,让人几乎完全不假思索:这类传统之一是‘色情艺术’[erotic art]这个专有名词,其含义被视为专指‘为男人而作的色情作品’。”36[美]琳达·诺克林,《女性,艺术与权力》,游惠贞译,广西师范大学出版社,2005年,第170页。

本节将要讨论的画作罕见地不属于传统观念中的任意一种情色绘画,这套册页以女性之间的爱恋为主题,不仅完全不带有任何“男性的凝视”,更打破了惯常情色绘画的特质——比如暴露的、粗俗的、色欲的。下文我将通过具体的画面分析来说明这套册页在所用意象与表达策略上的特别之处,以此来阐释画作的主旨与功用。

该册页共十二开,上面并未留有任何题款,因此无法考证画家与画中人物的具体身份。就这套册页的主题而言,画中没有落款是不难理解的,大多情色绘画都具备这一特点。37即使有题款,也多用虚构名头或假冒大家之名,比如唐寅、仇英这类人物画名家。参阅[荷]高罗佩,《秘戏图考:附论汉代至清代的中国性生活(公元前206年—公元1644年) 》,杨权译,广东人民出版社,2005年,第134页。从画风来看,此画应属明末清初时期,至晚不超过清中期。画中女子的发髻和服饰也向我们传递了它的时代属性。不少女子的发髻呈螺旋状高高盘起,即是晚明小说常提到的“杭州攒”;部分女子穿着“比甲”,据考也是明、清之际特别流行的装束,常用于和其余衣衫作颜色的搭配;她们所穿衣衫大多“领子高约寸许,有一、二领扣”,据沈从文研究这是“明、清之际一般南方中层社会妇女的家常装束”。38沈从文,《中国古代服饰研究》,商务印书馆,2011年,第661、662、666、667、694、695页。

注:文献作者小于3个,全部著录;大于3个,著录时保留前3个,其余用“等”(外文用 "et al")代替。外国作者采用姓在前、名取首字母置后的方式著录。

综合画风、人物衣饰与她们周遭的风雅环境,可以初步判断这套册页的主角是江南地区中上层阶层的女子。此册十二张图页涵盖了四季寒暑,画中女子成群结队,谈笑玩乐,或湖畔奏乐,或亭中宴饮,春夏秋冬,各有不同乐事。乍看其中某一页,观者可能误认为此画表现的是名门闺秀的消闲图景,可一旦我们依次看尽十二张图页,就会发现这套册页蕴含着几种特殊的图像表现策略,我将其归为如下三点:一、掩饰性的修辞;二、性别倒置;三、幻梦与真实。

(一)掩饰性的修辞

这套册页中几乎每一开都以女性的群体互动构成画面核心,她们举止的亲密度则向观者提示她们非比寻常的关系。虽说同性之爱并非多么鲜见的主题,比如库尔贝为人熟知的画作《睡》[Sleep]。此画描绘了两位沉溺于欲望的裸女,她们紧紧依偎在彼此的怀抱中。但正如我们所知,即使是这类以女同性恋为主题的画作,观者也往往被设定为男性。《睡》是库尔贝为前土耳其大使哈利勒·贝[Khalil Bey]而画,画中两位裸女是为满足大使所需要的感官振奋和精神幻想而存在。《睡》虽仅以女性入画,却将两位女子的身体完全呈现于观者面前,从而将潜在的男性观者纳入画中女子所在的场所。这件典型的、为男性所作的女同性恋主题画作表明,“色情意象乃因男性的需求和欲望而创造,这点甚至在为同性恋者或由同性恋者所创作的小艺术类别中也成立”39同注36。。这一结论放在中国古代情色绘画领域也并无不妥。

与此类显然为男性所作的情色绘画不同,这套册页中的女子文质彬彬,穿着考究,所在之处充满雅致的物件,各项艺事亦无不精通,这些特质都提示着观者她们具有良好的出身、才华与品位。画中女子的互动饱含情愫,却极少带着肉欲——她们程度最大的身体触碰仅止于拥抱。不仅如此,画家还将她们种种亲密的举止掩藏于实际的需要之下。恰恰是此画中极少出现的身体暴露和这种掩饰性的修辞方式向我们表明,这套图页所预设的受众绝非男性。因为男性需要的图像刺激通常是直白的而非委婉的、是公开的而非隐蔽的。就像高罗佩在《秘戏图考》中展示的种种房中书和春宫图,编者事无巨细地向夫妻提供各项指导,画家们也极尽暴露、夸张之能事,“力求送上一份包括了全部可能有的花样的详目,兼或带有一些他们的奇思异想”。40[荷]高罗佩,《秘戏图考:附论汉代至清代的中国性生活(公元前206年—公元1644年) 》,第6—7页。

这里节选了此册中的四开来说明画家如何使用掩饰性的方式来修饰画中女子的亲密举止,进而将女子之间的微妙接触藏匿于诸多活动之中(图6)。

图6 《同性册页》之一《对弈》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

《对弈》一页为盛夏图景,荷塘之上的画栏中是一对正在对弈的女子,二人正为棋事调笑,言谈间其中一位女子握着对方的手腕(图6)。

《行酒令》一页几位女子的衣着较《对弈》层次更多,这暗示了季节的转换。画面中心几位女子围坐在圆桌旁,面前的酒杯和手中的酒牌显示出她们在玩当时十分流行的斗牌游戏。画面左上方身着蓝色花样外衫的女子半搂着身着绿衣的女子,似乎要绿衣女子接受斗牌的惩罚(图7)。

图7 《同性册页》之一《行酒令》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

《赏花灯》一页应是元宵佳节,画面右方一对女子牵着手走向挂满花灯的回廊,左方是一位女子半拥着身旁的女子,并指着廊中样式最为繁复的花灯向怀中女子介绍(图8)。

图8 《同性册页》之一《赏花灯》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

图9 《同性册页》之一《玩雪》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

这几页中画家采用的修辞策略都是类似的,画家通过制造看似合理而客观的条件为画中女子的情意蒙上了一层面纱。

(二)性别倒置

性别倒置是这套册页所用的另一种修辞手法,画家将原先经常用来表现男女关系的图式替换为隔绝男性参与的、纯粹的女性活动。比如这页《送别图》(图10),提着花篮外出的女子正转头向院门口两位送行的女子告别。在大多送别题材的绘画中,女子从来都是送行而非离去之人。比如这件武进才女左锡蕙所绘画卷(图11),画中女子抱着尚在襁褓的稚子,一脸忧思地远眺着画卷并未画出的尽头,身后的女孩捉着她的衣角,一切意象都暗示着这是一位已婚的妇人,她不是在目送丈夫远去,就是在翘首期盼丈夫归来。与这类送别/思归题材的仕女画不同,此页《送别图》将离去之人由男性替换为女性,并以在场的女性取代了不在场的男性,杜绝了关于女子思别爱人的联想。通过确定送别的对象,观者的想象将不再集中于谁是女子目送或等待之人。取而代之的是,观者更好奇送别与被送别女子间的关系。

图10 《同性册页》之一《送别》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

图11 [清]左锡蕙,《闻信仕女图》,纵130.5厘米,横37厘米,私人收藏

在另一开《沐浴图》(图12)中,画家描绘了一次目光的相遇,亭内沐浴中的女子侧转着身子,一双玉足41据高罗佩所说,在中国古代情色绘画中,女子的双脚极少露出,而此画尤为特殊。参阅[荷]高罗佩,《秘戏图考:附论汉代至清代的中国性生活(公元前206年—公元1644年) 》。翘在浴盆边缘,她正含情脉脉地注视着亭外一位手捧托盘的女子,这位女子正以同样的眼光望向她。在这幅画中,画家同样用在场的女子替代了画外潜在的男性观者,画中裸体女子不再妩媚地看向画外的偷窥者,而是注视着画中与她处在同一时空的女子。高居翰曾讨论过中国绘画中女子沐浴的模型,其中典型之一是传为顾见龙绘制的《唐玄宗窥杨贵妃入浴》。此画杨贵妃身前半遮着部分衣物,高居翰认为“这种假意地遮遮掩掩更强化了窥视者在透视效果中获得的禁忌之乐”,而杨贵妃正望向画外的我们,“她似有似无的微笑将我们变成了她裸露的同谋,将我们放置在了她的皇帝情人的位置”。42同注34,第256页。此画与《唐玄宗窥杨贵妃入浴》这类传统图式大为不同,画中入浴的女子裸体并无任何遮蔽物,她将自己全然坦露于画中另一位女子。她也不再是被偷窥的对象,她被光明正大地注视着,而她亦主动地回望着注视她的女子。如果说这开册页中流露出情欲的味道,画中女子也并非挑起欲望的对象,她们都是暗流涌动的情欲中的主角。同样地,正如上文所述四开图页中所用的掩饰性修辞,画家也给亭外女子安排了一个挑起这次相遇的借口,她似乎正要为沐浴中的女子送上什么东西,她们也仅被允许用目光占有彼此。

图12 《同性册页》之一《入浴》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

(三)幻梦与真实

上图是此套册页中最为特别的一开,于揭示这套册页的复杂含义作用极大。这是此套册页(十二页)中唯一一幅并非描绘女子群像的图页。画中仅有一位女性主角——画面前景处托腮远眺的女子,她身边是正为她送上书本的婢女。在已有的图像库中,室内女子向外远眺是一种常见的范式,画中女子大多凭栏远望,身姿拘谨而神态忧伤。女子的姿态和神情表明她们在等待或送别自己的爱人,画中题跋也常传递着女子的哀愁与相思。比如文徵明的《红袖高楼图》中,一位女子矗立于斋室,一边扶着栏杆,一边眺望着江面上远行的小船。画家为此作题写了唐代诗人杜牧的一首绝句《南陵道中》:“南陵水面漫悠悠,风紧云轻欲变秋。正是客心孤迥处,谁家红袖倚高楼。”通过图像与诗作,楼中女子被塑造为沉浸于哀思的痴人。李晓愚指出:“封闭的楼阁既适用于隐居题材又适用于闺思题材的绘画,不过楼中人的性别不同所从事的活动也全然不同。楼中的男子或读书,或静坐……而女人呢,在所有的画作中,她们只有一个统一姿态——凭栏远眺。”43李晓愚,《从“高楼思妇”到“深闺美人”:论明清闺思题材绘画的图式与风格转变》,载《文艺争鸣》2019年第6期,第192页。即使在类似的图示中,画家能够依然通过主人公的活动和围绕着主人公的各类具有象征意义的物件传达出差异化的信息。

此开册页中的女子虽同样居于斋室之内,同样遥望远方,却完全无法让观者联系到上述闺思图式。画家在她周围安排了诸多“文人化”的物件,如同男性文人一般,她被笔墨纸砚、书籍画卷所环绕,甚至还有婢女为其捧卷读书。更有意思的是,这位女子面前还放着一张空白的画纸,上面压着一支画笔。这个意象提示了我们一个重要的问题,此画的画者是谁?这个问题在我初看这套册页之时就萦绕心头。首次,此作的隐秘主题让我们很难想象当事人如何进行委托订制;其次,画中情景生动而详实,画家似乎对所画人物的生活极为熟悉;最后,这套册页和既有情色画的画风、表达方式大为不同。以此为基础,或许可以推测此页的女子既是画中主角之一,又是这套册页的绘制者。

除了环绕女子的象征物引人关注,这位女子的举止也值得深思。与闺思图中的身姿端正、凭栏远眺的女子不同,此画女子的姿态极为放松。她斜倚着画桌,托腮望向窗外的世界,嘴角还挂着一抹若有似无的微笑。显然,这位女子正沉浸一场美妙的遥想与幻梦当中。如果说她就是此画的画者与画中的主角,那么画里的故事究竟是真是假呢?

画家在《遥想》一页(图13)的图像语言让人想到曹雪芹《红楼梦》的写作手法,曹氏开篇首句写到:“作者自云曾历过一番梦幻,故将真事隐去,而借‘通灵’说此《石头记》一书也。”44[清]曹雪芹、高鹗,《红楼梦》,人民文学出版社,1979年,第1页。又云:“满纸荒唐言,一把辛酸泪!都云作者痴,谁解其中味?”45同注44,第4页。如今学界已公认《红楼梦》或多或少将曹雪芹的人生经历融入其中,而曹雪芹自言用“假言村语”,又说要将“真事隐去”,不断让诸多人物往返于幻境与真实,恐怕是既要规避部分同代人的揣测,又寄望于百年之后广大读者的理解。46参阅冯其庸,《解读红楼梦》,载《红楼梦学刊》2004年第2辑,第2页。此处绘制者要在这套册页安插这样一幅有别于其他图页的特别主题,可能也与曹雪芹抱有类似的想法。当然,图像与真实的关系并不与画者的意图直接相关。换一种说法,画者希望观者将画中情景看作真还是假,并不影响客观上图像中隐含的现实因素。从另一个角度看,恐怕真假也没那么重要,关键在于画中、故事中、生活中的主人公如何看待它。晚明著名传奇《牡丹亭》中,杜丽娘与柳梦梅的相见、相知、相识不也是自梦境开始么?杜丽娘将梦中所见柳梦梅视为毕生挚爱,柳梦梅又对画中的杜丽娘一见倾情,若是没有这两位将幻梦看作现实的痴人,又哪有这场动人心魄的情爱呢?

图13 《同性册页》之一《遥想》,纵33厘米,横30厘米,私人收藏

结合画家所用的图像策略和修辞手法,我们可以对这件作品的使用场景略做推测。绘制者反复使用掩饰性的修辞与性别倒置的模式构建画面,仿佛是为了预防不受欢迎的观者偶然看到这件作品。册页的装帧形制也表明此作并非为公众展示,甚至可能藏于画家枕下,仅供她和她最亲密的友人观看。在这套册页的第一开,47此作的原始装裱已残破,现为散页。根据各个图页的含义和时间的连续系,推测此页原先应放置在起首位置。画家又描绘了一位陷入幻梦的女画家与一张尚未着墨的画纸,这可能是暗示画中情景只是画家的想象,又带着“假作真时真亦假,无为有处有还无”48同注44,第7页。的味道。

四 结语

本文讨论了三类清代新兴的仕女画类型,其中以《玉燕写兰图》代表的闺秀写真多借用文人行乐图的范式,并通过将闺秀置于地位、兴趣、才能等公共象征之间,重申她的个人身份与她在群体关系中的位置;以《仕女习画图》《博古仕女图》为代表的才女群像图弱化了所画人物的身份,并通过诸多意象强化她们的文艺活动,相关画作不仅出于女画家之手,甚至在绘制之初所预设的观者,也是如画家一样的闺秀才媛;同姓爱恋主题的册页与大多情色绘画一样没有题款,但画作的意象、构图、风格均与常见的情色绘画十分不同,画家使用了诸多修辞手法,将复杂的含义掩藏在图像之中,使观者陷入无尽的遐想。总的来看,前述三类仕女画与此类的文人肖像/群像关系密切。通过使用既有的意象与构图,相应画作得以向观者传达画者/像主所期望的图像与文字;通过倒置与性别相关的角色、活动与意象,相应画作得以构建专属于女性观者的图像空间。无论是闺秀写真、才女群像还是为女性所作的情色画,都滋生于其时蓬勃发展的女性文化,也体现了绘制目的、预设观者对图像策略与绘画媒介的影响。