从自主到算法 人工智能时代“弱图像”的权力转向

刘晓丽

一 引言

在数字化浪潮中,图像不再仅仅是视觉的表达,更成为信息、权力和文化的交汇点。随着技术的日益进步,特别是人工智能(AI)的广泛应用,图像在生产、传播和解读方面都经历了前所未有的变革。在这种转变中,德国艺术家和理论家黑特·史德耶尔[Hito Steyerl]的“弱图像”观念为我们审视当代图像的深层特性及其背后的意涵提供了独特视角。她认为,与传统高清图像相比,弱图像更具流动性、去中心化特点。这些图像往往源于非正式、草根渠道,并在网络上经历无数次的复制、改编和传播,尽管其质量可能因此受损,但这种流动性赋予了它们独特的活力和影响力。

然而,人工智能技术的崛起同时为“弱图像”的特性和权力结构带来了新的挑战。人工智能不只是改变了图像生成和传播的逻辑,更深刻地影响了图像的权力分布,从原来的自主性逐渐转向由算法控制。本文将探索人工智能背景下“弱图像”及其权力转变,旨在通过分析史德耶尔的“弱图像”理论,进一步理解人工智能如何塑造“弱图像”的生产、传播和权力结构。

二 “弱图像”的概念、特征与发展

(一)不断生成自身的视觉概念

21世纪以来,由于数字技术和在线媒介的迅速发展,图像的数量、生产方式和传播途径均经历了显著变革。这种变革不仅体现在数量上的增长,更在于图像质的转变,显然,今天的全球社会已是图像化的世界。在这一背景下,黑特·史德耶尔提出了“弱图像”[Poor image]1关于“Poor Image”,目前国内没有标准翻译,有“贫乏影像”“坏图像”“弱影像”等,上述翻译都有一定的道理,但很难完整体现这一概念本身的内涵,笔者根据对这一概念的解析,以及其在当前媒体文化和当代艺术中的表达,将其译为“弱图像”。概念,在其2009年的文章《为弱图像辩护》中,史德耶尔首次阐述了“弱图像”定义:

弱图像是图像的残存碎片或复本,是AVI 或 JPEG文件,在按照分辨率进行排名和以表象进行估价的图像阶级社会中,弱图像是流亡的无产者。弱图像被上传、下载、分享、重新格式化和重新编辑。它将质量转化为可访问性,将展览价值转化为崇拜价值,将电影转化为片段,将沉思转化为消遣。由此,大量从电影院和档案库之中被解放出来的图像重新进入了数字化的不确定性世界之中,在这过程中,它牺牲了其本身的物质性,并逐渐趋向于抽象:它成为一个不断生成自身的视觉概念。2Steyerl,Hito.“In Defense of the Poor Image.” The Wretched of the Screen,Sternberg Press,2013,pp.32-33.

这一概念不仅是对弱图像质量的描述,更是对其在数字文化中的地位、流通方式和权力结构的反思。随着图像在网络中的广泛流通,其原始的物质性和“光晕”逐渐被削弱,3Kim,Soo Hwan.“Sergei Tretyakov Revisited: The Cases of Walter Benjamin and Hito steyerl.” e-flux journal,2019,11(104),https://www.e-flux.com/journal/104/298121/sergei-tretyakov-revisited-the-cases-of-walter-benjamin-and-hito-steyerl/.而其在网络文化中的地位却日益增强。这种图像的特性使其能够自由地被上传、下载、分享和再复制,逐渐成为网络文化的主要载体。例如,流行的网络表情包、各类网络迷因、基于电影电视等流行作品的动画、漫画、游戏[ACG]同人创作等,这些作品通常由业余爱好者制作,质量参差不齐,但它们在特定的粉丝群体中非常受欢迎。史德耶尔讲到:

弱图像因此是流行的图像——可以由众多人制作和观看的图像。它们表达了当代群众的所有矛盾:其机会主义、自恋、对自主和创造的渴望、无法集中注意力或做出决定的无能,以及其对越界的持续准备和同时的顺从。总的来说,弱图像展现了当代人情感状态的快照,其神经症、偏执狂和恐惧,以及其对强度、乐趣和分心的渴望。4Steyerl,Hito.“In Defense of the Poor Image.” p.41.

实事上,除史德耶尔外,不少学者也从不同角度对这种图像现象进行了深入研究。肖恩·库比特[Sean Cubitt]的“大众图像”概念、5库比特从生态批评的角度对在在线图像的聚合进行了反思。见Cubitt,Sean.Anecdotal Evidence: Ecocritiqe from Hollywood to the Mass Image.Oxford University Press,2020,p.223.米切尔[W.J.T.Mitchell]的“图像转向”6“图像转向”实际上是对图像作为人、机构和观看之间的相互作用的回归,是一种对当代图像整体转型的思考和观察。可参Mitchell,W.J.T.“Pictorial Turn.” Visual Global Politics,Routledge,2018,pp.230-32。等都从不同的角度揭示了图像在数字化时代的特性和意义,在很大程度上,他们与史德耶尔的“弱图像”观点相互呼应,共同强调了图像的自主流动性。

(二)“弱图像”的自主性

史德耶尔对“弱图像”的探讨揭示了其在牺牲原图像质量过程中所获得的独特自主性。这种自主性,尤其在网络社会的初期,通过挑战传统图像等级和激发创作自由,释放出了一种解放的力量。具体来说,其自主性主要分为三个层面。

首先,通过再现性对现实的揭示。在图像泛滥的现代,现实越来越趋向于鲍德里亚所谓的不确定性的瓦解之中。7Baudrillard,Jean.Jean Baudrillard.Selected Writings.Stanford University Press,1988,p.120.艺术家通过“弱图像”形式创作出的“令人困惑”的世界恰恰揭示了现实的真实。她的作品《太阳工厂》(图1)讲述了一个超现实的故事,工人们被迫在一个动作捕捉工作室里活动,他们的动作被转化为人造阳光。这些阳光又被用来制作一款名为“自由之光”的虚拟现实游戏。史德耶尔正是通过这种超再现性的呈现使我们反思不确定性的现实,同时对技术统治和权力操控做出反应。

图1 [德]史德耶尔,影像作品《太阳工厂》,2015年

其次,史德耶尔通过强图像[Rich Image]与弱图像的对比,批判了主流图像的等级制度。弱图像通过民主化、可及性和平等性的手段形成了一个去中心化特性的视觉系统,这一系统以速度、强度和广度重新定义了图像价值。8这一系统强调了弱图像在全球化的边缘及其艺术和文化产品中创造的异质元素的复杂共存。可参Kim,Jihoon.“Postinternet Art of the Moving Image and the Disjunctures of the Global and the Local: Kim Hee-Cheon and Other Young East Asian Artists.” CLCWeb :Comparative Literature and Culture,vol.21,no.7,2019,p.9。在作品《如何不被看见》(图2)中,史德耶尔融合了流行文化元素和各类现成图像,展现了如何在高度可见的时代中保持隐私。这部作品不仅是表面的内容叙事,更是通过图像来传达深层思考,挑战了真实与再现、原始与复制之间的界限。

图2 [德]史德耶尔,影像作品 《如何不被看见》,2013年

三是“光晕”的再创造。本雅明认为,机械复制使艺术作品的膜拜价值转化为展示价值,9[德]瓦尔特·本雅明,《机械复制时代的艺术作品》,王才勇译,中国城市出版社,2002年,第22—23页。作品“光晕”由此而消失。史德耶尔则认为,弱图像在流动–生成中重新获得了“光晕”,但这种“光晕”不再基于“原作”的永恒性,而是复制品的瞬间性。10Steyerl,Hito.“In Defense of the Poor Image.” p.42.作品《流动资本公司》(图3)描绘了雅各布·伍德[Jacob Wood]的形象变迁。作品运用了多种文化和政治交织的图像素材,来展示一个复杂而混乱的当代社会,以及无数个短暂的“光晕”瞬间。

图3 [德]史德耶尔,影像作品《流动资本公司》

总体来看,弱图像的自主性使其获得了一种政治冲力,使其能够打破传统的图像等级制度,并在不同的社会群体之间建立起新的连接,展现出对现实的创造性影响。11Chateau,Lucie.“On Purposefully Poor Images: Aesthetic Encounters with Alienation.” Aesthetic Investigations,vol.5,no.2,2023,pp.173-93.

(三)通往现实的“视觉纽带”

在数字技术的推动下,弱图像的发展与新商业文化的调整紧密相连。数字技术不仅重塑了图像的生产和传播流程,还使得大量的历史经典、稀缺和实验性图像以弱图像的形式复活。此外,资本主义的新媒体产业结构和盗版文化进一步加速了弱图像的流通。许多原本只能在国有机构中访问的图像资料现在被私有化媒体所拥有。12Steyerl,Hito.“In Defense of the Poor Image.” p.39.这些条件赋予了弱图像反映和朝向现实的能力。正如史德耶尔所言:

弱图像的流通创造了一个循环,实现了激进和(某些)散文和实验电影的最初理想——创造一个存在于商业媒体洪流之内、之外和之下的不完美电影。……它们在流通中建立联盟,引发翻译或误译,并创造新的公众和辩论。13Steyerl,Hito.“In Defense of the Poor Image.” p.42.

由此可见,“弱图像”不仅反映了当代资本主义媒体的特点,还可能产生颠覆性的思想和情感运动,并由此形成了一种维尔托夫意义上的“视觉纽带”,14维尔托夫设想了一种共产主义下的视觉语境,它不仅是为了传达信息或娱乐,更为了整合其受众。可参Vertov,Dziga.“Kinopravda and Radiopravda.” Kino-Eye: The Writings of Dziga Vertov,University of California Press,1984,p.52。可以说弱图像的发展从某种意义上现实了维尔托夫的梦想,尽管弱图像基本在全球信息资本主义的统治下进行流通,但它通过共同的兴奋、情感和焦虑将观众在精神层面联系在一起。

然而,值得注意地是,随着数字技术的飞速发展,尤其是AI技术的兴起,高分辨率和自动化处理的图像已经成为日常生活的常态,图像的生产传播再一次发生革新(表1),这对“弱图像”的传统定义提出了挑战。但如施密特[Schmidt]所认为的,史德耶尔的“弱图像”不仅仅是关于像素质量,更重要的是其在社会文化语境中的流通和意义。15施密特认为史德耶尔的“弱图像”概念在理论上抓住了今天社会的实际情况,即使用“弱图像”作为创作素材已经成为一种不言而喻的做法,可参考Tavin,Kevin,et al.“What Is the Poor Image Rich In?” Post-Digital,Post-Internet Art and Education,Springer International Publishing AG,2021,p.120。这为我们提供了一个新的视角,使我们认识到“弱图像”已经从一个简单的视觉表现转化为一种文化实践和创作策略。随着图像在网络中的广泛流通,我们对数字媒体的认知和可能性也在不断地被重塑和更新。16Kowalski,Vanessa.“On Curating,online:Buying Time in the Middle of Nowhere.” Master’s Thesis,Aalto University,2018,p.26.因此,进入人工智能时代,我们需要重新思考“弱图像”的表达以及其在权力结构中的地位。

表1 胶片时代、数字时代和人工智能时代的图像产生传播生命周期表

三 人工智能时代下的“弱图像”

(一)以算法为核心的AI图像

当下,人工智能已经渗透到各个领域,尤其在图像创作、传播和处理过程中,AI算法起到了不可忽视的作用。AI算法,作为AI技术的核心,赋予了机器自主学习和决策的能力,这些算法旨在模拟人类对自然规律的认知,并将其转化为解决特定问题的算法。17Zhang,Xin,and Wang Dahu.“Application of Artificial Intelligence Algorithms in Image Processing.” Journal of Visual Communication and Image Representation,vol.61,May 2019,pp.42-49.

在众多的AI算法中,深度学习技术,特别是卷积神经网络[CNN]、循环神经网络[RNN]和生成对抗网络[GAN]在图像处理和生成领域已经展现出了巨大潜力,与传统的图像处理方法相比,18传统的图像处理方法往往依赖于手工设计的特征和模型,如SIFT(尺度不变特征变换)、HOG(方向梯度直方图)和加波尔[Gabor]滤波器等。深度学习允许机器自动从数据中提取和学习特征,在这个过程中,原始图像的某些特点可能会被放大或扭曲,从而产生新的“弱图像”。19史德耶尔指出,机器学习网络生成的图像都有弱图像的特点,它们的视觉效果是统计渲染,而不是实际存在对象的图像,它们不再指向事实,而是指向概率。参考Steyerl,Hito.“Mean Images.” New Left Review,no.140/141,2023,p.82。例如,深梦[Deep Dream]技术使用卷积神经网络能够将常规图像转化为艺术图像(图4),20深梦技术的工作人员首先从一张图像(比如一朵花或一片海滩)开始训练,继而对其进行修改以增强特定顶级神经元的响应,如果神经元喜欢将图像标记为鸟类,则修改后的图像开始到处显示鸟,由此产生的弱图像让人想起迷幻剂之旅,鸟从面孔、建筑物等中出现。艺术家泰卡认为“利用深梦技术生产的图像更像是一种幻觉,而不是一个梦”。21Castelvecchi,Davide.“Can We Open the Black Box of AI?” Nature News,vol.538,no.7623,Oct.2016,p.20.

图4 Deep dream 自动生成图像

然而,尽管人工智能在艺术创作中展现了其潜在价值,但同时它也引发了关于原创性、艺术家角色以及机器与人类在艺术创作中的关系的伦理和哲学问题。例如,艺术团体奥比维斯[Obvious]使用生成对抗网络技术创作的《埃德蒙·德·贝拉米》[EdmonddeBelamy,2018](图5)是近年来AI生成弱图像艺术的里程碑式作品,作品描绘了一个虚构的法国贵族,其风格和技巧均模仿了18世纪的经典肖像画。22与传统的艺术创作不同,《埃德蒙·德·贝拉米》完全是由算法(GANs)在学习了不同时期15000 张肖像画后独立完成,并在2018年的苏富比拍卖会上以43.2万美元的价格售出。这一作品的出现引发了关于人工智能与艺术关系的广泛讨论,并于此引发了关于人工智能和艺术家作品归属权问题的争议。

图5 [法]奥比维斯,《埃德蒙·德·贝拉米》,2018年

总的来说,AI算法生成的图像不仅挑战着我们以往对图像和艺术的认知,更呈现了当代艺术、技术和社会交织的复杂性,它为我们提供了一个理解AI与艺术关系的有力支撑,同时也为弱图像的研究和探讨提供了丰富的启示。

(二)算法驱动下的“弱图像”

在巨大的技术创新推动下,AI算法系统被预测为“将极大地加速生产过程的催化剂”23Appenzeller,Tim.“The AI Revolution in Science: How Deep Learning Is Helping Scientists Cope with a Data Deluge.” Science-Mag,7 July 2017,www.sciencemag.org/news/2017/07/ai-revolution-science.。人工智能技术对“弱图像”的生产和传播方式也产生了深远的影响。

首先,在AI图像生成过程中,由于前期机器训练主要以识别图像关键特征为目的,这使原始图像的大部分非关键内容被舍弃,从而使AI生成的图像呈现“弱图像”特性,这在很大程度上革新了“弱图像”的生产和组织方式。例如,由马里奥·克林格曼[Mario Klingemann]设计的《路人的记忆I》[Memories of Passersby I](图6)是一部由人工智能驱动的开创性艺术作品。该作品巧妙地利用了复杂的神经网络,能够实时生成不断变化的肖像流。该技术不依赖预存的数据库,而是通过AI大脑像素级地创造全新的肖像。作品既展示了AI对“弱图像”生产方式的革新,还为数字艺术发展提供了新的视角。

图6 [德]马里奥·克林格曼,《路人记忆I》,2018年

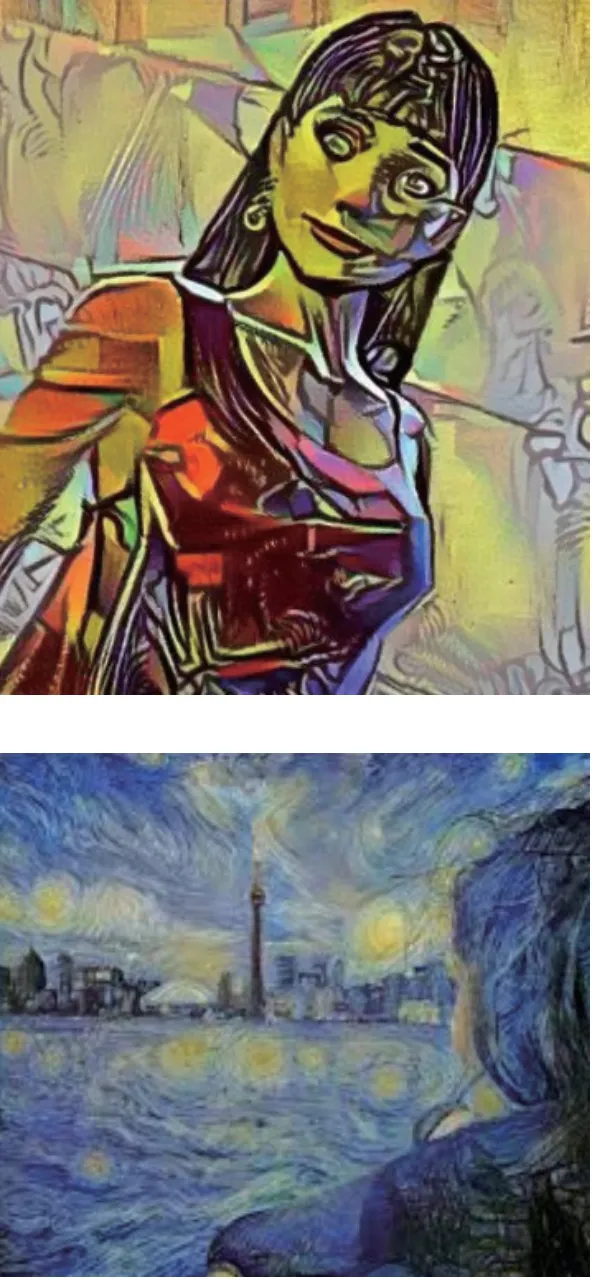

与此同时,AI技术为“弱图像”的传播方式带来了变革。马诺维奇认为,数字媒体为图像的创作、编辑和传播开辟了新的途径。24[俄]列夫·马诺维奇,《新媒体的语言》,车琳译,贵州人民出版社,2020年,第56页。当下AI技术,尤其是机器学习和深度学习,加速了这一变革,它使图像能够为用户提供更加个性化的内容。例如,深度艺术[DeepArt]使用生成对抗网络将用户的照片转化为艺术品风格的图像,如凡·高、毕加索的画风(图7),用户可以上传自己的照片,选择一个艺术家的风格,平台会生成一个个新的专属性艺术品风格图像。

图7 Deep Art生产毕加索(上)和凡·高(下)风格图像

然而,尽管AI技术为“弱图像”带来了新的机遇,但同时也伴随着新的挑战,如深度伪造和技术的不透明性。在当前的数字化和AI背景下,“弱图像”已经超越了其原始的定义,成为权力、技术和文化交织的中心。

(三)“弱图像”权力的转向与重塑

唐娜·哈拉维[Donna Haraway]曾明确指出,技术不仅是工具,同时也是权力和控制的中介。25Haraway,D.J.“A Manifesto for Cyborgs:Science,Technology,and Socialist Feminism in the 1980s.” Socialist Review,vol.15,1986,p.78.在技术不断发展的当下,AI的算法选择性正在对“弱图像”内部的权力结构施加深远的影响。

首先,AI算法使“弱图像”的权力表达从代表型转向统计型。正如史德耶尔所阐述,从弱图像[Poor Image]到强权图像[Power Image],算法正在建立一个与现实脱钩的新表征制度。26参考Steyerl在2023年2月18的演讲,见School of Visual Arts.“The Algorithmic State: Hito Steyerl-The Algorithmic State is Burning.” YouTube,8 Feb.2023,https://www.youtube.com/watch?v=OUboogjsr-8.该体系虽为我们解锁了新的视觉和文化维度,但它已不再对现实世界产生建设性影响,而是通过资源的消耗来实现权力和资本的目标,并将真实视觉降级为“平均图像”27斯德耶尔利用“平均”一词的多重含义,探讨了这些合成图像如何既是一种威胁,又如何作为其组成数据集的统计平均值,阻碍了真正的创造力,平均图像不是随机的,而是数据民粹主义的预期产物。参考Steyerl,Hito.“Mean Images.” New Left Review,no.140/141,2023,p.84。,从而导致个体自身被算法和大数据重新定义。

其次,弱图像的生成与流通模式也受到了算法选择的影响。在网络社会的早期,图像的创作者和发布者拥有图像的自主权,从而创造了一个多元和开放的创意空间。但在AI时代,这种权力正在被转移到算法和大数据公司,由于算法本身的不透明性,它通过人类无法识别的运作系统对某些图像或信息进行过度放大,从而可能引发公共危机。28Busuioc,Madalina.“Accountable Artificial Intelligence: Holding Algorithms to Account.” Public Administration Review,vol.81,no.5,Sept.2021,p.828.

同时,现代化的社交媒体和数字平台中的算法不仅决定了用户所接触的内容,还会根据用户“喜好”决定内容的排序和优先级,从而产生了新的狭隘中心性。正如埃利·帕里泽[Eli Pariser]所指出,一个仅仅基于我们喜欢的事物的世界是一个十分不完整的世界,这将导致个体在一个自我认知失调的恶性循环中无法自拔。29帕里瑟提出了“过滤气泡”,他认为算法驱动的个性化推送方式加强了用户的现有观点,同时限制了他们接触到的信息的多样性,可参Pariser,Eli.The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You.Penguin Books Limited,2011,pp.96-215.詹姆斯·布莱德尔[James Bridle]警示说我们正在迎来于一个“新黑暗时代”:

随着我们周围的世界技术复杂性的增加,我们对它的理解正在逐步降低。这一趋势背后的核心思想是,我们相信“存在”可以通过计算和更多的数据来理解,这足以帮助我们建设一个更美好的世界。但实际上,我们迷失在信息的海洋中……尽管信息似乎容易获得,但我们实际上正生活在一个新的黑暗时代。30Bridle,James.New Dark Age: Technology and the End of the Future.London Verso Books,2019,p.1.

当然布莱德尔的观点过于悲观。尽管技术带来了信息的泛滥和混淆,但同时我们也处于一个前所未有的连接、学习和创新的时代。如何在避免数字垄断的同时,构建一个开放、透明和公正的数字生态系统,是未来“弱图像”发展的关键挑战。

四 结语

本文揭示了技术、文化和权力在社会图像建构中的内在纠缠。这种纠缠不仅挑战了传统的图像理解,更为当代图像在数字化和算法化背景下的现实构建提供了新的视角。AI技术的崛起,尤其是其在图像创作与传播中的应用,使我们对“弱图像”的认识和解释进入了一个新的阶段。在这个算法主导的时代,真实、再现以及权力的界定变得更为模糊和多元,这些挑战不仅涉及“弱图像”的未来走向,更深入到21世纪人类存在和意义的探讨。因此,一个紧迫的议题浮现:在当前技术、文化和社会交织的时代背景下,我们如何重新思考和定位图像在知识、艺术和技术融合中的角色和地位?