玉延之乐* 吴宽的园亭交游与倡和

汤宇星 王佳琦

一 亦乐园与玉延亭

自予官于朝,买宅于崇文街之东,地既幽僻,不类城市,颇于疏懒为宜。比岁更辟园号“亦乐”,复治一二亭馆,与吾乡诸君子数游其间。而李世贤亦有禄隐之园,陈玉汝有半舫之斋,王济之有共月之庵,周原己有传菊之堂,皆爽洁可爱。而吾数人者,又多清暇,数日辄会,举杯相属,间以吟咏,往往入夜始散去。方倡和酬酢、啸歌谈辩之际,可谓至乐矣。1[明] 吴宽,《匏翁家藏集》卷四十《赠周原己院判诗序》,正德三年(1508)刻本,国家图书馆藏本,叶八正至叶九正。

此段见于《匏翁家藏集》的文字,至关重要,再现了吴宽状元及第、入朝为官之后,在京城参与社会群体交游的实情。其中,李世贤名李杰,苏州府常熟人,成化二年(1466)进士,改庶吉士,授翰林院编修;陈玉汝名陈璚,苏州府长洲人,成化十四年(1478)进士,改翰林院庶吉士;王济之即王鏊,苏州府吴县人,成化十一年(1475)进士,授翰林院编修;周原己即周庚,初名经,后更名为京,又改为庚,号菊田,苏州府吴县人,家世业医,为太医院御医。四人皆在京城供职,且各有园池亭馆之胜,与吴氏位于崇文街以东的“亦乐园”相映成趣。

上述诸人,皆为在京供职的苏州籍同乡,他们结成诗文之谊,共享“倡和酬酢、啸歌谈辩”之乐,其中存在着怎样的社会机缘?这样的聚会延续了多长时间?除此五人之外,是否还有其他官员的参与?要想弄清个中真相,查考在此前后所发生的历史细节,有几处要点值得关注:

其一,吴宽虽在1472年因会试、廷试第一而任职京师,授翰林院修撰,但由于家父吴融病卒于1475年,故其回乡丁忧守制,直至1479年3月方才服阕上京。2[明] 吴宽《先考封儒林郎翰林院修撰府君墓志》:“府君讳融,字孟融,姓吴氏,苏之长洲东吴上乡人……卒以成化乙未(1475)八月戊子,年七十有七……初,宽居京师,闻府君病,凡再上章,始赐归省。未至家之七日而凶问至,宽哀号悲恨,痛彻心骨。”同注1,卷六十一,叶三正至叶四正。《己亥上京录》有载:“成化十五年己亥(1479)三月十日丙寅,予服阕上京。诸亲友送至无锡者,是夜宿锡山驿河下……五月朔丙辰至张家湾,戊午入京城。”3[明] 吴宽,《己亥上京录》,同注1,卷五十七,叶七正至叶八背。而 在1475年之前,王鏊与陈璚尚未获得进士身份,也就不可能与吴氏同集于皇城脚下。

其二,在苏州守丧期间,吴宽与史鉴、陈璚、张弼、李应祯等人过从甚密。然最与之惺惺相惜者,必是沈周莫属。究其根本,除却二人本就交好的因素外,当与沈恒因长期罹患风痹而于1477年病逝有关。短短两年,吴宽与沈周先后经历丧父之痛,自然会产生相互体恤的共情心理。据《沈周年谱》所记,仅在1478年间,吴、沈二人便有数次往来:先是,正月二十六日吴宽以书招沈周相与话旧竟日,并留宿,沈周作《雨夜止宿图》以赠;二十天后,吴宽又访沈周于相城,过有竹别业,共赏古玩书画,放舟同游虞山,互有诗文倡和;为寻找合适的葬父之地,韩襄、袁道等人陪同沈周过吴县西山,吴宽或也参与其中,沈周有《游西山图》相赠。4陈正宏,《沈周年谱》,复旦大学出版社,1993年,第139—146页。次年(1479)正月三日,在吴宽、史鉴、李应祯、张渊、陈瑄等人的帮助与护送中,沈周葬父于天平山北之隆池,吴宽为之作《隆池阡表》。5[明] 吴宽,《隆池阡表》,同注1,卷七十,叶十一背至叶十三正。及至吴宽服阕还京,二人之间的互动都未曾中断。《式古堂书画汇考》载有一幅《沈启南送吴文定公行图并题卷》,几五丈许,即为送别吴氏还京而作。沈周以全部心力,耗费三年才完成此图,难怪王世贞在题跋中叹曰:“白石翁生平石交,独吴文定公。”6[清] 卞永誉,《式古堂书画汇考》画卷二十五,中国艺术文献丛刊,浙江人民美术出版社,2012年,第2063—2064页。

其三,吴宽回京复任后,积极投身在朝官员间的交游互动。以1479—1481年为例,见诸记载超过三人以上的集体活动便有十多次之多,参与者除吴宽外,尚有李东阳、萧显、周庚、傅瀚、谢铎、张泰、罗璟、陈音、倪岳、陆简、李杰、程敏政、林瀚、谢迁、冯兰、陈璚、赵宽等。其中大部分都是天顺八年甲申科(1464)与成化二年丙戌科(1466)的同年进士,而在翰林院任职者又占多数,相互间或轮流宴请,或会饮联句,或元宵赏灯,或中秋看月,或重阳登高,或互赠腊味,其乐融融。7黄约琴,《吴宽年谱》,兰州大学硕士研究生学位论文,2014年,第37—52页。在上述官员中,吴宽虽然获取功名的时间并不算早,但因其状元身份,故颇受士林敬重。

其四,与吴宽经历相似,王鏊也是在进士及第三年后因母丧而居家守制。弘治初年担任内阁首辅的刘吉在为王母作《光化公元配叶太夫人墓志铭》时,曾明确写道:“(王鏊)官满三年,因推恩,孺人始受封。方期耄耋以享遐福,曾未浃岁,奄然逝矣。距生永乐己亥(1419),得年六十。”8[明] 刘吉,《光化公元配叶太夫人墓志铭》,载王季烈等编著,《莫厘王氏家谱》卷十六,民国二十六年(1937)石印本,辽宁省图书馆藏本,叶三十一背。据此推知,王鏊母亲过世于1478年。三年后,直至1482年王鏊方才返京复职翰林。《大明宪宗纯皇帝实录》有云:“成化十八年(1482)夏四月……丁卯,翰林院编修王鏊服阕复任。”9[明] 刘吉等纂修,《大明宪宗纯皇帝实录》卷二百二十六,抄本,国家图书馆藏本。

其五,据吴宽《赠周原己院判诗序》所言:“今年适南京太医院乏人握印,而原己以医出入禁中且十年,上识其为人儒者,遂以御医擢判院事。原己拜命,喜不能自制,盖非喜于得官也。南京去吴甚迩,至是便道得过其家,而迎其二亲养之无难耳。”10同注1,叶九正。尽管该文并未注明写作日期,但经笔者查证,周氏离开北京赴南京太医院上任的时间,当在成化二十年(1484)。因为,在送别周氏离京的好友中,作为吴宽门生的赵宽曾写有《送周原己序》,其中有言:“岁辛丑(1481),余始来京师,获从御医同郡周君原己游。及今年,而君遂拜南京太医院判之命以行,盖凡从游者四年。”11[明] 赵宽,《半江赵先生文集》卷十《送周原己序》,嘉靖四十年(1561)刻本,国家图书馆藏本,叶五正。自1481年算起,“从游四年”应恰好是1484年。又,据程敏政《篁墩文集》所记,陈璚也因岁储事于1485年离开北京,使归江南,吴宽为其设宴践行。12[明] 程敏政,《篁墩文集》卷七十五,景印文渊阁《四库全书》,台湾商务印书馆,1982—1986年,第1253册,第552页。

综合以上几点信息,笔者认为,吴宽、李杰、陈璚、王鏊与周庚等五人同在京师的时间并不算长,仅限于1482—1484的三年间。吴宽自服阕还京后,便积极拓展与朝中官员的交游互动,频繁参与雅集倡和,以苏州风雅引领京师仕宦风气;同时,又以长者之尊,凝聚在京苏州官员间的乡谊之情,结“文字会”,逐渐成为成化、弘治年间明代官场不可忽视的政治力量。对此,王鏊曾以更为具体的表述,历数“文字会”之实情,除上述五人外,徐源、赵宽、孙霖、朱文、杨循吉、毛珵、陆完等苏籍人士亦名列其中:

始吾苏之仕于京者有“文字会”,翰林则今少詹吴学士、海虞李学士及鏊为三人,其外则有若陈给事玉汝、周御医原己、徐武选仲山,而时至出入者则有若赵刑部栗夫、孙进士希说、朱天昭氏、杨君谦氏、毛贞甫氏、陆全卿氏。少詹有园曰一鹤,亭曰玉延,庵曰海月;李有禄隐园,陈有半舫斋,周有传菊轩,武选有超胜楼,予家有小适园。花时月夕,公退辄相过从,燕集赋诗,或联句,或分题咏物,有倡斯和,角丽搜奇,往往联为大卷,传播中外。风流文雅,他邦鲜俪予数人者。13[明] 王鏊,《震泽集》卷十《送广东参政徐君序》,文渊阁四库全书本,《四库明人文集丛刊》,上海古籍出版社,1991年,第249页。

将吴宽《赠周原己院判诗序》与王鏊《送广东参政徐君序》并观,两相互证,方可见1482—1484年间苏州籍官员在北京燕集之盛况。王鏊文中有所谓“他邦鲜俪予数人者”,则是对乡邦文化充满自信的表述。既然活动频繁,则必有相应的场所作为聚会之地,于是大家轮流做东,以各自的园林居所相互招待,礼尚往来。事实上,王鏊笔下的“一鹤园”正是吴宽之“亦乐园”,有诗句为证:“所以亦乐园,一名为一鹤。”14[明] 王鏊,《匏庵惠鹤》,同注13,卷二,第150页。吴宽亦有自作诗一首,题为《小园初名“一鹤”,后鹤失去,乃改“忆鹤”,亦以声之近耳》。15[明] 吴宽,《小园初名“一鹤”,后鹤失去,乃改“忆鹤”,亦以声之近耳》,同注1,卷二十四,叶六背。据《赠周原己院判诗序》可知,吴宽应是“买宅”于前,“辟园”在后。那么,“亦乐园”究竟何时建成?对此疑问,诸家记述大多语焉不详。笔者几经思索,略有所获。可以肯定,“文字会”燕集的三年(1482—1484),亦是吴宽精心营建园居景观的重要时期。

首先,吴宽《家藏集》从卷十开始,依次录有《园居初成次韵李宾之见过》《和胡彦超过园居》《次韵陆鼎仪过园居》《次韵答同年邵汝学约过园居》《园中晚步戏作》《九日诸友过园居小饮》《次韵李士英、刘道亨过园居看菊二首》诸诗,含有“园居”字样的诗题未在前九卷中出现过。王鏊曾在《家藏集原序》中明确指出:“《匏翁家藏集》七十卷,吴文定公所著而手自编辑者也。为诗三十卷,不分体制,以年月先后为序;文四十卷,则分体汇载,而先后亦隐然寓乎其间。”16[明] 王鏊《家藏集原序》,同注1,叶一正至叶四正。故而《家藏集》所收诗文的编辑规则当是以时间为序。恰巧,该书卷十第一首诗题为《壬寅正旦侍班》,这是否意味着“园居初成”的时间当在成化十八年(1482)?

其次,吴宽曾在《园居六咏》中提及“亦乐园”的主要景观包括:海月庵、玉延亭、春草池、醉眠桥、冷澹泉、养鹤阑等。17[明] 吴宽,《园居六咏》,同注1,卷十七,叶六正至叶七正。而李东阳写有《海月庵记》,详述吴宽建园用地的来源:“鹿场吴先生居城东,辟地北邻,得萧履庵旧圃堂于西北,堂东营隙地可丈许,为庵东乡,尽圃之趣,而未有名也。”18[明] 李东阳,《怀麓堂集》卷三十一《海月庵记》,同注13,第325—326页。萧履庵即萧显,字文明,是吴宽在京交游圈中的重要成员,因二人为同年进士,故私交甚笃。可是萧显为何要把自己的宅园售予吴宽?笔者查考《明故福建按察司佥事致仕进阶朝列大夫萧公墓志铭》,其中记载了萧氏的任官履历:“成化壬辰(1472)乃得进士第,甲午(1474)擢兵科给事中……辛丑(1481)迁镇宁州同知。”19[明] 李东阳,《明故福建按察司佥事致仕进阶朝列大夫萧公墓志铭》,同注18,卷八十七,第926—927页。据此,答案不言自明:只有主人离京任职,方才有出售宅园的可能。故吴宽接手萧显旧圃堂的时间当在1481年,这与上文对“园居初成”的时间推测相吻合。

再次,杨循吉《题吴公海月庵诗后》有言:“吴公家在吴中,故有园池之胜。今在都下,乃复开亦乐园。此庵,园中所构者也。方公为此庵时,循吉自吴来,公留之坐其中,时庵成未逾年也。公话间尝指点园中地,此作亭,此作桥,此作泉池,循吉志之。会随有公差,别公以逾年而来,则所谓向日指点者,皆已成矣。”20[明] 杨循吉,《攒眉集·题吴公海月庵诗后》,中国社会科学院文学研究所藏抄本,四库全书存目丛书,齐鲁书社,1997年,集46,第343页。在这段文字中,有两处要点值得注意:其一,“亦乐园”营建伊始,“海月庵”最先落成;其二,杨循吉曾在“海月庵”营建之时,自吴门来京拜会吴宽,并辅助规划园中景观。于是,搞清楚杨循吉首次到访“海月庵”的时间,便成为推断“亦乐园”设计之初的重要依据。查考李祥耀《杨循吉年谱》,“会随有公差”实指杨氏自浙江返京任职于工部都水司之事,当在成化二十一年(1485)冬,此时“亦乐园”业已全部完工。21李祥耀,《杨循吉研究》附《杨循吉年谱》,浙江大学博士学位论文,2007年,第172页。如果按照杨氏自述,以“别公以逾年而来”之句,倒推其初访“海月庵”的时间,应是1484年春季进京赶考期间。然而,这一结论与前文的考证结果并不相符。经过再三思量,笔者认为,杨循吉在撰写《题吴公海月庵诗后》时,应是出于避嫌的目的而有意模糊了具体时间。考虑到他在1484年进士及第以前,曾于1478年和1481年有过两次会试落榜的经历,故杨氏初访“海月庵”当在1481年无疑,此时“亦乐园”的营建尚处于初级阶段。杨循吉之所以要模糊处理初访“海岳庵”的年份,甚至不惜有意让读者产生误读,究其内在原因,或可理解为:吴宽身为成化十七年辛丑科(1481)的“同考官”,如在考试期间与考生发生接触,则必然会遭受社会舆论的非议。22龚延明主编,闫真真点校,《天一阁藏明代科举录选刊–会试录》(点校本),宁波出版社,2016年,第441页。

尚有一则证据,同样可以证明笔者的判断:吴宽与杨循吉规划“亦乐园”设计方案之事,只可能发生在1481年。因为,作为园中重要景点的“玉延亭”已于1484年建成。在现存的《家藏集》版本中,卷十三第一首诗为《乙丑元旦星变下诏求言二首》,诗题中的“乙丑”当为“乙巳”(1485)之误,吴宽一生中只经历过一个乙丑年(1445),那时他才十一岁。23据《大明宪宗纯皇帝实录》卷二百六十:“成化二十一年正月庚寅,以星变赦天下。”抄本,现藏国家图书馆。因此,依据王鏊已经说明的排序原则,该书卷十二录有《玉延亭成次韵玉汝》《次韵诸友玉延亭联句》《饮玉延亭喜雨》等诗作,创作时间应在“乙巳”的前一年,即成化二十年甲辰。不仅如此,吴宽诗作《送原己赴南京院判》亦收录在卷十二中,与前文讨论周原己离开北京的时间相合,亦可视为推导“玉延亭”落成年份的旁证之一。

杨循吉不惜以混淆时间的方式刻意回避与“座师”的关系,绝不是笔者的臆断。事实上,吴宽确实卷入了1481年辛丑科的舆论旋涡中,考官与考生的同乡身份成为社会关注的焦点,只是所涉对象并非名落孙山的杨循吉,而是金榜题名的赵宽。清代李调元在《制义科琐记》中记云:“成化十七年辛丑,吴宽作房官,会元赵宽出其门,赵吴江人,论者颇以同乡为嫌,吴乃集乡人开宴,命赵作《玉延亭赋》,援笔而成,时论乃息。”24[清] 李调元,《制义科锁记》卷二“同乡”条,函海本影印,《丛书集成初编》,中华书局,1985年,第55页。赵宽,字栗夫,号半江,世居苏州吴江,其创作的《玉延亭赋》不仅平息了舆论的猜疑,也为后世留下一则关于“玉延亭”的珍贵史料。文前有序曰:“春坊先生所居崇文街第有园一区,名曰亦乐,中有亭曰玉延。玉延,今山药也。宽辱从游门下,屡登斯亭,见所谓玉延之美,遂为先生赋之。”文后落款为“庚戌(1490)闰月四日门人赵宽再拜谨上”。25[明] 赵宽,《玉延亭赋》,同注11,卷一,叶一正至叶三正。是篇载入《半江先生集》之首,其重要性不言而喻。

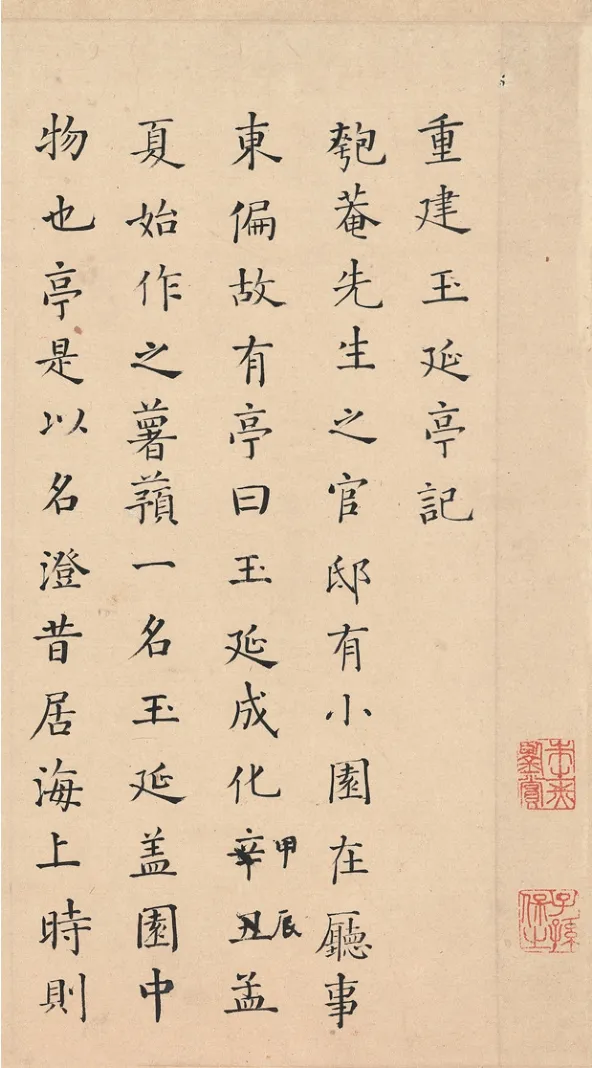

与赵宽的赋文相比,毛澄撰写的《重建玉延亭记》则更为具体地再现了“玉延亭”的历史境况。毛氏所记虽有笔误,却瑕不掩瑜,为后世重构吴宽的园亭之志,留下了宝贵资料:

匏庵先生之官邸有小园,在厅事东偏,故有亭曰“玉延”,成化辛丑(1481)孟夏始作之。薯蓣一名玉延,盖园中物也,亭是以名。澄昔居海上时,则闻兹亭名,思一登焉,览园之胜而赋之,顾无因而至。弘治癸丑(1493)筮仕京师,获登先生门。一日,往请益先生,命登亭啜茗。时方春夏交,风日清美,木阴覆地,花香袭人,禽鸟鸣声上下,坐移时,心融融以乐,若不知身之在尘境也。迨明日,亭忽仆,盖始终十年。其尤异者,适是日,园钥莫或造其下以相值,事若先知。园别有庵,曰“海月”,起居足适。“玉延”盖所以纵目醒心之地,为庵之辅焉者,仆而复兴,有弗获已之势,遂即其故址营之。初制四楹,乃增翼四楹,俾壮固可久。既成,谓澄盍记之。尝以为君子之志在天下,家居而有台榭之美、观游之乐,则舍之去。及其久也,未尝不以林下为念,岂非自然之情哉!且仕各有职,职苟不专于政事,虽仕犹处焉,此所谓“吏隐”者也。先生家在吴,自始仕职文字且久,一佐天官卿,未几复入文渊,去山水之乡而即市朝之间,领清华之署而谢案牍之劳,葺园作亭,以游以息,岂唯以情之不能忘,亦其“吏隐”之余力足以办之而然也。昔司马文正公创独乐园于西京,盖当未入政府之年,才无所施,其乐故不得与众同,公岂以独乐为心者哉!先生德行文学倾海内,苟使临大政,股肱天子,国家之安危、生民之休戚,端居而深念之:危,胡以安;戚,胡以休。蚤夜孜孜,殆不暇食。与沐其暇,谋宴安之地,为独乐之人哉?是故天下之士,咸望其陶冶万姓,展为朝匠之手;乃为二三宾客,新数尺之亭于目前,岂足以观其大哉!然则,澄之获偿所愿于兹亭也。一人之私庆,盖又其小者。顾“玉延”之在今,亦若“独乐”之在昔,不可以无纪。先生谬见属,遂不辞。己未(1499)冬十二月甲寅,门下生毛澄谨记。26[明] 毛澄,《三江遗稿》卷二《重建玉延亭记》,同注20,第363—364页。

作为晚辈门生,毛澄于弘治六年(1493)癸丑科状元及第,而吴宽正是此次殿试的读卷官之一。27《大明孝宗敬皇帝实录》卷七十三,国家图书馆藏本。吴宽《匏翁家藏集》卷二十亦有《廷试东阁阅卷》,同注1,叶二背。其后毛澄任职翰林,频繁往来于“亦乐园”,自然对“玉延亭”的沿革甚为熟悉。之所以名之以“玉延”,是因为吴宽在“亦乐园”中辟有药阑,种植山药,且有长期服食山药的习惯,其诗作《服山药汤》有言:

吾家玉延亭,人比铁炉步。玉延久不栽,亭名只如故。客从怀庆来,老守转相附。土产细捣成,楮槖缄且固。严冬早朝时,沸汤满瓯注。举匙旋调饮,何物是寒具。空腹觉温然,卯酒真可吐。或复好饮茶,损耗疾终痼。惟此能补中,医家言不误。岂缘重服食,衰质合调护。轻身与延年,神仙非所慕。此药初得名,宋讳不敢呼。更名仍加号,本草为笺注。后来陈简斋,乃有玉延赋。登亭须满饮,名实始相副。苏公服胡麻,说梦几时寤。28[明] 吴宽,《服山药汤》,同注1,卷十八,叶十背。

虽然在记文中,毛澄错将吴宽购园的时间(1481)误作为建亭的年份,却对园亭景致多有描述,并具体分析“海月庵”与“玉延亭”相辅相成的空间关系。从时间上推断,“玉延亭”倒仆于1493年,距离1484年始建,恰好“始终十年”。可是该亭究竟何时重建,毛澄却并未明言。笔者原本认为,由于继母王氏过世,吴宽曾于弘治七年(1494)十二月至弘治十年(1497)四月间回乡守制,故“玉延亭”的重建可能是吴宽服除回京以后的事情,亦不晚于毛澄撰写记文之时。29[明] 吴宽,《赠进士秦君序》:“弘治七年十二月八日,宽闻先太宜人之丧,将归守制” ,同注1,卷四十二,叶九正。《大明孝宗敬皇帝实录》卷九十五:“(弘治七年十二月)己卯,赐吏部右侍郎吴宽继母王氏祭葬如例。”国家图书馆藏本。但是,新材料的发现很快推翻了笔者的猜想。

国家图书馆藏有一部善本《吴氏丛书堂外集》,就在该书上册的“屋宇”部,收录有翰林院庶吉士杨昇所著《改建玉延亭记》一文:

玉延亭者,今少詹事吴先生居第游息所也。成化八年,先生以进士第一拜翰林修撰,卜居崇文街之左。厌所居湫隘近市,乃购得东邻隙地,亩有奇,缭垣为园,杂植花卉,间则以之自娱。客至,则以供宴赏,若今太常少卿西涯李先生诸公皆有倡和之作。建亭于中,名以“玉延”。“玉延”者,薯蓣之别名,即今山药。所以名亭,以园中所植,多是品也。刑部郎中赵栗夫尝拟宋陈简斋为之赋。园西南隅有古槐一株,当盛暑,阴可庇数丈,亭因据其下。去亭东三步,有甃井,泉极冷而澹,亭前凿地为池,济以桥,可通一人。池中雨集则水盈,否则汲井笕而注之,可供赏玩。桥北而西,则近垣矣。依垣构舍三楹,名“海月庵”,庵中亦有诸公会饮联句等作。依北垣而东行有木栅,所以限物之为花卉患者,宾朋行乐则有户可通,居常则闭之。越栅尽东垣下,编竹如篱,曰“养鹤栏”,盖鹤日则纵步园中,夜则栖息于栏,虽禽鸟亦欲之得其所也。亭四面开豁,去亭丈许,周匝砌石为道,绕道为木阑,萦迂盘曲,草木阴郁,其趣无涯。盖亭非诸景无以见其胜,诸景非亭无以为壮观。景与亭非先生,则又何以得名,而来诸公题咏若是邪!之三者,不可以缺一也。初先生既营是亭,从游者日众,每宴会辄不容,或请更而新之,先生惮役者之劳,恒笑而不答。今年(1493)夏,先生因园中花木盛开,恐为儿僮之所狼藉,钥门设禁。是日午,风雨不作,而亭忽仆,无一人遭之者。使有会于此,或不之禁,则人必有处其下者,凡遭之皆不可保矣。噫!此岂先生先见,与仁爱之所及与?抑岂天意之所为,与必有所以然之故而人莫之测者存焉?或又以先生爵禄日崇,而声名与所交游者之来不可涯涘,天将扩其所居以大其所容,皆未可知也。昇方游于门下,将有验于后也,故记已竢。亭始建于某年某月,今改建于某年某月,落成于某日,高若干尺,深若干尺,东西视旧,益以四柱甚固。园初名“亦乐”,后养鹤一于中,因更名“独鹤园”云。弘治六年五月十三日翰林院庶吉士门人杨昇谨记。30[明] 杨昇,《改建玉延亭记》,载[明]吴宽辑,《吴氏丛书堂外集》,明代丛书堂稿本,国家图书馆藏。

结尾处以“门人”自称的杨昇,字起同,号未斋,乃苏州吴县人,弘治六年进士,选为翰林院庶吉士,授户科给事中。因笔者未见其诗文集传世,故收录于《吴氏丛书堂外集》中的此篇记文,或为传世孤本亦未可知。此文洋洋洒洒七百余字,不仅详述园中景观的具体方位,为后世重构“亦乐园”的真实布局提供了宝贵资料,亦详细叙述了“玉延亭”倒仆的前因后果。事实上,“玉延亭”在倒仆不久后便已重建,时间正值弘治六年夏日四、五月间。杨昇又恰好在这一年金榜题名,故而应是该事件的亲历者。无独有偶,《吴氏丛书堂外集》在杨氏记文之后,同样收录了毛澄的《改建玉延亭记》,两文并观,互有所长。

与杨昇善于纪实的特点不同,毛澄则以“吏隐”之观念,将玉延亭与独乐园相提并论,进而赞美恩师逍遥、豁达的处世态度,表达学生的钦羡与赞美,又似乎在字里行间暗示着某种无可名状的遗憾:以吴宽的才识,朝廷竟不能授以实权,实在可惜。笔者认为,作者心中隐晦而不能明言的情绪,当与吴宽始终未能顺利入阁有关。《王文恪公笔记》有言:“成化、弘治间,翰林声望最重者吴宽、谢迁,二人皆状元及第,仪干修整。宽温粹含弘,迁明畅亮直。宽诗文俱有古意,迁亦次之,故一时至有公辅之望。及丘文庄公卒,宽适以忧去,迁服将阕,遂用迁。入内阁十余年间,号能持正,不失为贤相。宽遂逗遛,终不获入阁,人颇为不平,而宽处之裕如也。惟迁亦以先之为不安。”31[明] 王鏊,《王文恪公笔记》“吴宽谢迁”条,载[明]邓士龙辑,《国朝典故》卷六十一,北京大学出版社,1993年,第1378页。由于丁忧,吴宽错过了入阁的最佳时机。尽管谢迁曾多次以科第、年齿、闻望等理由,向内阁首辅刘健荐言“举宽以自代”,却终究未能实现,这无疑是弘治朝政治权力相互制衡的结果。

二 两幅传世诗卷与《吴氏丛书堂外集》

就在成化二十年甲辰“玉延亭”初成之时,吴宽于“亦乐园”中接待了几位前来祝贺的友人,大家一起赋诗唱酬,相聚甚欢。

《家藏集》卷十二录有《玉延亭成次韵玉汝》,诗曰:“偶栽山药得佳名,墙下幽亭一日成。车马勒回无俗士,壶觞倾倒尽平生。升阶脱屦长头近,倚槛观书老眼明。此后来游谁复障,绕篱须为惜残英。”亦有《又次韵李宾之》,同样使用下平声“八庚”韵:“灵苗种后亭初筑,匠石园丁共玉成。聊复栖迟称小隐,不应服食学长生。盘中便可少苜蓿,阶下休夸有决明。欲向楣间乞题字,墨云飞动看英英。”32除这两首诗外,吴宽尚有《次韵诸友玉延亭联句》,亦或作于同时。同注1,卷十二,叶二背。这二首诗文可以证明,在到访庆贺的宾客中应有陈璚与李东阳的身影,吴宽还专门邀请李东阳为“玉延亭”的落成题名。然而由于史料阙如,倘若仅凭上述二诗,确实很难还原此次题咏活动的全貌。幸好在《吴氏丛书堂外集》中存有诸家题咏,而笔者于不经意间注意到另外两幅存世诗卷,可与该书记载相互印证,或能在一定程度上继续推进有关“玉延亭倡和”的讨论。

第一幅作品较为特殊,因为它并非公立博物馆的藏品,所以尚未引起学界的足够关注,却曾多次现身于公开拍卖,最近一次在“西泠印社2020年秋季拍卖会”上以人民币1207.5万元(含佣金)成交,裱上签条名为《玉延亭图卷》(图1)。全卷纸本水墨,前有李东阳篆书“玉延亭”引首,继之以赵宽《玉延亭赋》和毛澄《重建玉延亭记》等两篇长文,画心部分为张纯修补绘,然后是陆容、施文显、胡超、朱文、李东阳、李杰、江澜、王鏊、陈璚、周庚、赵宽等十一人的诗歌题咏,拖尾乃翁方纲仿吴宽手迹从《家藏集》中抄录的“玉延亭”诗作并附以亲笔题跋。此外,卷中尚有“吴兴谢佩真春草池馆藏”(朱文)、“龚玄稚氏珍藏之记”(朱文)、“宝祝堂”(白文)、“休宁朱之赤珍藏图书”(朱文)、“春草池馆”(朱文)、“留耕堂印”(白文)、“朱之赤鉴赏”(朱文)、“子孙保之”(朱文)、“见阳图书”(朱文)、“择木亭印”(白文)、“卧庵”(朱文)等鉴藏印。查阅朱之赤的《卧庵藏书画目》,确有关于《玉延亭诗卷》的著录:

图1 《玉延亭图》卷,私人收藏

李文正公西涯篆额,赵半江宽赋,毛宪清澄记,王文恪公守溪首倡,陈玉汝璚、周原己庚次韵,又赵半江宽,又李文正西涯、李石城杰、江文澜澜、陆文量容、施肤庵文显、胡汤溪超、朱宪副文。33[明] 朱之赤,《朱卧庵藏书画目》不分卷,《诸君玉延亭诗文卷》,顾氏艺海楼抄本,国家图书馆藏本,叶二十九正。

卷中现存的书迹朱之赤均有提及,加之诸纸间多次骑缝钤有“择木亭印”印鉴,可以判定此卷仍旧保存了部分明末清初时的原貌,当为朱之赤经眼的版本。但不知出于何因,原本存留的十一家题诗经好事者之手分割为三段,且颠倒了前后顺序。

卷幅前端现存三纸,有几处细节值得关注:其一,李东阳的篆书引首留有“西涯”款字,并钤盖“宾之”朱文方印,或为题匾所作,符合吴宽《又次韵李宾之》中“欲向楣间乞题字”的说法。其二,赵宽《玉延亭赋》书写于拱花笺纸之上,纸张齐整,没有拼接痕迹,但书法风格与卷中留存的赵宽诗札存有明显差异,纸间未见赵宽私印。而笔者在摸索赵宽书迹的真实面貌时尚有其他发现,留待后文讨论。其三,毛澄《重建玉延亭记》以小楷书写,字迹工整,却稍显稚嫩,文后留有“娄东”(白文)、“宪清”(朱文)、“太史氏”(朱文)等三方印鉴。所用纸张折痕明显,且折间距基本相同,故在装入此卷之前应是独立的经折装式样。记文中尚有一处经过修改的内容必须提及,即第二行关于玉延亭的始建年代已由原本错误的“辛丑”(1481)更正为“甲辰”(1484),可与笔者依据史料文献推导出的结论相互印证(图2)。尽管已无法确认这一改动出自何人之手,但也再次证明本文的考证所言非虚。

图2 毛澄,《重建玉延亭记》(局部),《玉延亭图卷》,私人收藏

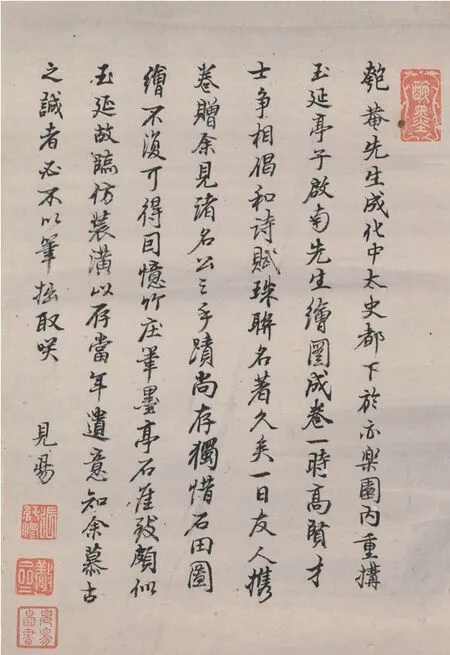

张纯修在补图中留有题跋:“匏庵先生成化中太史都下,于亦乐园内重构玉延亭子,启南先生绘图成卷,一时高贤才士争相倡和,诗赋珠联,名著久矣。一日友人携卷赠余,见诸名公之手迹尚存,独惜石田图绘不复可得,回忆竹庄笔墨,亭石雅致,颇似玉延,故临仿装潢以存当年遗意。知余慕古之诚者,必不以笔拙取笑。见阳。”(图3)跋中所谓“竹庄笔墨”,应指代沈周的绘画风格。然而在查阅了诸多明代相关文献后,笔者并未发现沈周曾绘制过“玉延亭图卷”的确凿证据,张氏说法令人存疑。况且,张纯修在题跋中还混淆了一个基本事实:该卷收录的诸家题诗皆是为玉延亭初建(1484)所作,并非“重构”时的倡和。之所以会产生这样的误判,应与卷中存留的毛澄《重建玉延亭记》有关。由于张纯修补绘一事缺乏证据支撑,属于后世窜入的可能性较大,故“图卷”之名似有不妥,理应继续沿用朱之赤的“诗卷”说,卷中内容除了赵宽与毛澄二人撰写的两篇长文外,当属王鏊、陈璚等人留下的十一家题咏最为重要。

图3 张纯修补图题跋,《玉延亭图卷》,私人收藏

依据朱之赤著录,卷中诸家题诗的先后顺序应为:王鏊、陈璚、周庚、赵宽、李东阳、李杰、江澜、陆容、施文显、胡超与朱文。其中陈璚、周庚、李杰、胡超等人的诗札使用了品相较为统一的砑花笺纸,或可视为同一时期的创作。笔者尝试以朱氏著录的本来面目,将诸家诗札重新衔接,以还旧观(图4)。当恢复原初顺序后,赵宽诗札左下角“择木”半印与李东阳诗札右下角“亭印”半印基本吻合,考虑到重新装裱时由于裁剪造成的误差,可以确认二者为同一方印迹无疑。加之李东阳诗札破损严重,纸张断裂处亦有“择木亭印”骑缝印记,说明这也是朱之赤经眼的原作,却为何会残破、脏乱到如此程度?由于此纸的保存程度与相邻诗札面貌迥异,且部分文字结体别扭、用笔迟滞,故笔者曾对其真伪产生过较大疑虑,但倘若考虑经修复后存有大量接笔的事实,则不能排除这样一种可能:李东阳诗札最初并不属于本幅诗卷,只因其诗作内容确与玉延亭初成时的诸家题咏密切相关,才经由好事者修复并移入此卷,时间应不晚于朱之赤收藏之时。

图4 依据《卧庵藏书画目》重新排序的玉延亭诸家题咏

卷中李东阳题诗曰:“玉延亭上二(三)年约,金谷园中四韵成。前度看花非□□(梦得),□(新)堂开燕秪诸生。□□(时时)杖屦穿林影,面面轩窗坐月明。拟断芳荤就灵药,夜泉和露煮琼英。闻玉延亭成,与玉汝、原己、栗夫有作私和一首,然竟不能匿也。一笑。幸!幸!燕后之三日,李东阳顿首。鹿场先生至契。”出乎笔者意料的是,李氏此诗竟以《咏玉延亭》为名收录在《吴氏丛书堂外集》上册“屋宇”部中,虽未载其后诗跋,却足以弥补诗卷中的残损缺字。而其余各家诗作,均在该书“屋宇”部存有记载,皆以陈璚《四月廿又一日玉延亭初构,璚与原己携酒敬贺,因题一诗》为首倡,依次编排,形成“同题集咏”序列,参与者共有陈璚、周庚、赵宽、胡超(二首)、王鏊、朱文、江澜、施文显、李杰、陆容、徐源、屠勋、陈章、秦瓛、张祥、沈钟等十六人,人数明显多于《玉延亭图卷》。包括李东阳在内,诸家题咏以次韵形式,步“成”“生”“明”“英”四韵;而陈诗首句所压“形”字韵脚,亦有周庚、赵宽、朱文、江澜、李杰、陆容、徐源等人遵循。将《玉延亭图卷》与《吴氏丛书堂外集》对照参校,二者内容互为补充,卷中留存诗作的题引或跋语,而书中则多出其他六人倡和,皆有珍贵的历史文献价值。其中多位作者在诗句中提及“槐阴”“海月”“玉延”“药栏”“花圃”“独乐”“养生”等意象,可与赵宽《玉延亭赋》、杨昇《改建玉延亭记》、毛澄《重建玉延亭记》等三篇文献相互印证,为我们重构吴宽的园亭之乐提供了丰富的历史线索。

因“丛书堂”是吴宽自己的斋号,故《吴氏丛书堂外集》应属吴宽亲自整理并留存的写本。34瞿冕良,《中国古籍版刻辞典》,苏州大学出版社,2009年,第164页。该书左右双边,白口,无鱼尾,版心有“丛书堂”三字,每半页10行,每行20字,书页尺寸纵25.1厘米,横15.1 厘米,板框尺寸纵17.9厘米,横12.7厘米。上册以“田庄”与“屋宇”分类,共67页;下册以“简寄”“庆贺”“辞别”“慰问”“书画”与“赠送”分类,共八十页。每册首页钤盖“吴宽”(朱文)二字姓名方印,尾页则有“吴氏家藏”(朱文)长方形鉴藏印。下册卷末书有一段朱笔跋文,内容为:“右诗集二本,皆成、弘间名公钜卿所作,及迭相唱和,以遗示祖文定公者。卷首分题,犹系公手笔。倘有余赀,当择其佳者,刊为吴氏外集,以备观览可也。戊寅三月八日新塘馆斋识。家桢。”谢巍《中国历代人物年谱考录》有载,家桢即是吴宽的五世孙,曾编订过《吴文定公年谱》一卷,有陈仁锡(1581—1636)为之作序。35谢巍,《中国历代人物年谱考录》“吴文定公年谱一卷”,中华书局,1992年,第262页。从时间上推断,吴家桢当与陈仁锡有过交往,故撰写跋文的“戊寅”年应是崇祯十一年(1638)无疑。据此或许可以认定,《吴氏丛书堂外集》在明代中后期始终由吴氏子孙相继传掌,从未旁落于他人之手,尤可见其对于家族历史的重要性。及至20世纪上半叶,此书经由莫伯骥《五十万卷楼藏书目录初编》著录,因书上未见原题,故莫氏自命其名为“丛书堂投赠集二册”。36莫伯骥,《五十万卷楼藏书目录初编》卷二十二,中华书局,2016年,第1131—1132页。

就在翻阅《吴氏丛书堂外集》的过程中,越来越多的疑问逐渐涌现出来。笔者注意到,该书陈璚诗题上端的页眉处,留有朱笔批注“玉延亭卷一”字样(图5),这是否意味着《外集》所录才是该幅诗卷的完整面貌,而存世的《玉延亭图卷》只是残本?与此类似,杨昇《改建玉延亭记》首行上端的页眉处,亦存有批注“卷不载”,这是否可以解释图卷中赵宽、毛澄二人的篇什间为什么唯独缺少杨昇记文的事实?翻检全书,类似的批注尚有不少,如“原卷校”“卷无”“卷有《荷花湾》此本无”“此首卷无”“此诗卷无”“以后另卷”等(图6),进而引发笔者更大的困惑:书眉批注中所谓的“卷”,究竟何指?而《外集》中李东阳诗作单独成篇,未被列入以陈璚为首倡的“玉延亭卷一”,这是否也能印证前文已经讨论过的观点,说明《玉延亭图卷》中的李东阳诗札实为后世好事者移入的可能性较大?

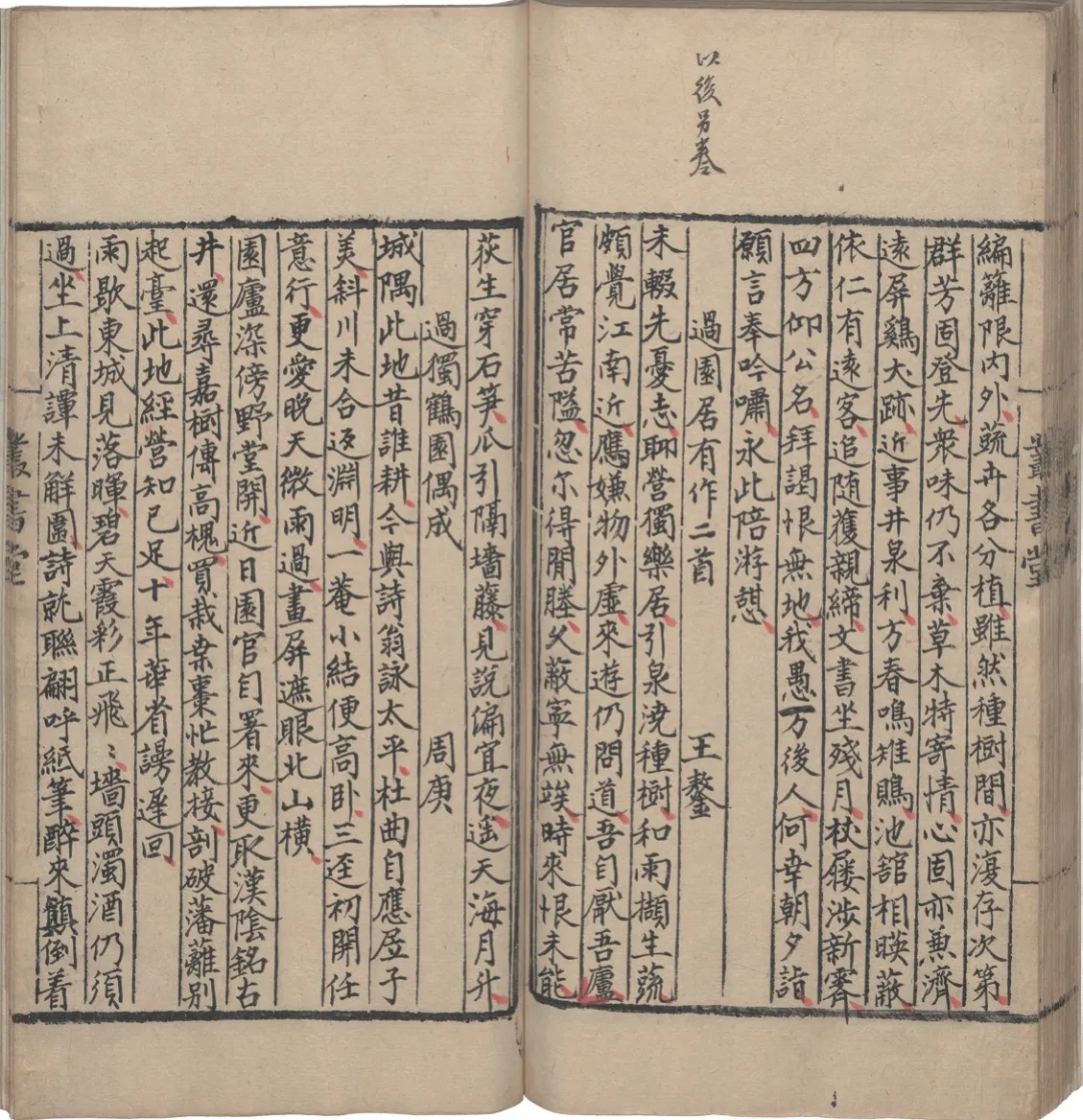

图6 《吴氏丛书堂外集》书影

带着上述疑问,笔者注意到另一幅由上海博物馆收藏的法书诗卷,经《中国古代书画图目》著录,签条题名为《明吴文定玉延亭投赠诗卷》,卷中共有十张墨迹,纸张大小、质地皆不相同,作者分别为李东阳、任道逊、王鏊、胡超、沈钟、王汶、徐源、杨守陈、吴文、赵宽与吴宽(图7)。37《中国古代书画目录》著录此图名为“李东阳等《行书吴宽咏玉延亭诗》”,并注明作者为李东阳、王鏊、胡超、沈钟、王汶、徐源、杨守陈、吴文、赵宽,见中国古代书画鉴定组编《中国古代书画目录》第三册,文物出版社,1987年,第12页。卷前金笺题签留有“古华山馆藏”字样,卷末另附一纸留有题跋曰:“展读玉延亭诗,惜箧中未携匏翁《家藏集》,不及细考,先书此以识岁月。时甲子(1924)十二月钝叟吴郁生。”可知此卷在晚清时期,曾历经沈梧、吴郁生等二人的收藏。细读卷中十一家笔墨,录其原文如下:

图7 《明吴文定玉延亭投赠诗卷》(局部),上海博物馆

吏静还成隐,居然市作郊。罅墙深嵌屋,危树巧胜巢。竹色穿篱过,棋声隔院敲。一枝如可借,吾亦系吾匏。/匏庵先生辟园作亭于新堂之东,落成之日,予与菊田适至,因各赋一诗,匏亦自作。成化壬寅(1482)四月廿八日东阳识。(钤“宾之”朱文印)

玉延亭上风光好,每一登临似到家。水满碧渠新汲井,香纷红药正开花。乐从此地几时醉,老向昔年双鬓华。可是主人襟抱阔,海浮明月照天涯。/三春不雨花双眼,一雨晴时已夏深。欲去老怀无住著,再逢良会有登临。玉延昼景迟华发,绿绮薰风协素心。可似武陵回首处,一溪流水隔云岑。/拙禀好闲仍好清,到无尘处觉身轻。一亭八面有风景,四海几人如弟兄。轩冕固知身外物,琴尊湏尽客边情。夕阳满地槐阴转,坐榻重移茗再烹。/老去情怀淡不狂,出游尝与自商量。地无金谷笙歌闹,亭有玉延花草香。闲坐不知天日晚,频来生怕主人忙。沉吟几度仍高枕,又作还家梦一场。/缙绅立朝而能志林泉者鲜矣,得园亭之胜于阛阓中者益鲜矣,玉延亭主人则兼之。况其乐独得乎天而不伍于物者,予每一登临,亦未尝不同其乐也。故浃旬未至必兴思焉,所以勉成近体四章,祈一笑云。坦然居士拜稿。

积雨因连日,长虹隔林明。今朝天气佳,屋角漏新晴。缅怀亦乐园,前会如隔生。雨叶作萧瑟,风柯浩纵横。景象昏阴霏,明晦顷刻呈。分明野航内,况无羁旅情。烦襟五六月,快哉一时清。归来小园看,蕉苇欹复倾。搴裳聊自涉,草间有微行。决明褪黄穗,鸡冠栖紫英。谁言吾庵小,亦贮月半弘。愿公急过之,泉石须主盟。/鏊顿首。/鹿场先生诗伯。

辟地在东郭,风光接近郊。草稀蛙卧鼓,树老鹊成巢。不用酒筹递,但闻茶臼敲。庵居随处有,鲁叟岂为匏。/匏庵先生近辟地为圃,予过之,坐于海月庵,出李西涯诗示予,辄次其韵求教。/胡超顿首。

城罅宽闲地,风光即远郊。清时便吏隐,白首占书巢。待月乘凉坐,餐冰带雨敲。乾坤身侣系,庵合命为匏。/乡生沈钟次韵。(钤“仲律”朱文印,与胡超题诗同纸)

近闻新开轩圃,清趣迥异。坐病,弗克一登为歉。比辱惠诗,以舒鄙怀。圭诵之余,谨依韵赋此以谢。幸垂改正。/去岁庭载竹,今岁竹成阴。盛暑坐庭下,清风涤烦襟。而我亦爱此,晨夕恒在心。况闻开新圃,有树转幽禽。畦间菜苗长,井畔月华侵。闭门谢俗辙,对景发长吟。独许诸豪士,时来赏此音。嗟吾抱恙久,衰懒罢书淫。比承示古句,殊感情爱深。什袭以珍藏,百世此所钦。仰首一旷视,苍莽见孤岑。/汶稿呈匏庵先生侍史。

承示和任太卿过园居之作,仆以六年隔越,一旦复从游赏,未容默默,因依韵次畣。笔研荒落,尚祈览教之。幸。幸。徐源具稿宫谕匏庵先生侍右。/曾坐蓬檐看月色,重临风物记还家。依然老树巢乌鹊,新见幽栏簇绛花。今日人材谁第一,洛阳园地本豪华。清欢不用千金买,合笑乘桴到海涯。/佳园久许群英集,委巷才馀一里深。梦里故人天上合,眼前真境句中临。林飔顿觉消炎暑,地位多应对尾心。正待晚凉添夜趣,任教残日下西岑。/竹烟花影四时清,到此先应物外轻。百岁乾坤俱是客,一时池馆此为兄。亭坚已信风无恙,树密深知鸟有情。老厌肥甘恋蔬淡,野葵园蕨正宜烹。/微饮深时竟醉狂,酒池疑着斗杓量。幽兰入操丝桐响,碧芰如杯湛露香。送醑僮收茶盌去,赋诗人类圃丁忙。豪华谩数平章宅,都下于今纪鹿场。/丁未(1487)六月七日录于崇文门寓舍。(钤“徐源”“南园”“徐源仲山”朱文印)

去岁秋八月以病起,过吴原博,留诗于亭中。今复以病起,重过之,亭中风景与去岁无少异,因得一绝。/老夫常病畏炎天,直到凉时病始痊。重过玉延亭子上,秋花依旧胜春妍。/成化二十二年(1486)八月七日杨守陈书。

用胡冬官韵勉成谬诗三章,聊写新居雅趣,录呈内翰吴先生知己请正。/卜筑依东郭,园亭半似郊。飞翚连旧宇,贺燕定新巢。酒熟随时酌,诗成对客敲。傍轩宜种竹,风月听笙匏。亭台幽雅处,潇洒胜芳郊。茶煮仙人掌,畦分野客巢。钩帘随月捲,轩竹任风敲。愧我安身拙,乾坤一系匏。门径无尘迹,论诗有孟郊。召南鸠鹊咏,阿阁凤皇巢。草色沿阶长,砧声隔院敲。何时载樽酒,相与醉陶匏。/侍生吴文拜稿。(钤“载道”朱文印)

冬日候匏庵先生出东坡石刻并和章见示,喜而有作,仍用苏韵请教。门生赵宽顿首上。/亦乐园开堤壅沙,槐柳一一齐排衙。邓林已见出乔木,陶径更爱多寒花。朱门相映长安市,匹马独造先生家。窗扉静掩唳孤鹤,书墨散乱翻群鸦。清虚堂中旧石刻,海月庵下新词葩。乍见心甘易牙味,久读吻润卢仝茶。蝦蟆压死气犹活,金石撼动声如挝。二家倡和足劲敌,千载湮郁今疏爬。从游得此亦自幸,受教无地空长嗟。何当谢却尘俗事,洗涤肠胃餐飞霞。

贞伯携酒过园居。/门设荒园尽日开,探春时枉故人来。盘中自愧无鲑菜,庭下惟夸有鹊槐。愿得常年供纸笔,尚留隙地筑亭台。习家池上山公醉,马背须教倒载回。(钤“吴宽”“匏庵”朱文印)38录文参见上海博物馆藏《明吴文定玉延亭投赠诗卷》与国家图书馆藏《吴氏丛书堂外集》。

根据诗文内容判断,该卷题名应属后人添补,且有不妥之处:因为卷中题诗并非都与玉延亭有关。如李东阳、胡超、沈钟等三人的诗文实为辟地东圃、园居初成而作,此时亭子尚未建成,何来“玉延亭投赠”之说?卷中除去最后两纸(赵宽与吴宽)当属后世藏家从别处收集并移入本卷之外,其他诸家题诗在《吴氏丛书堂外集》“屋宇”部都能找到相应记载。虽然二者顺序迥异,但《外集》载录的诗作均列于标题“引首园居杂兴西涯”之后,且页眉处留有朱笔手书“原卷校”三字;而在其后几页中,亦可见“此首卷无”“此诗卷无”“以后另卷”“此诗园居杂兴不载”等墨笔眉批。结合前文围绕《玉延亭图卷》的讨论,推敲其中原委,或可得出以下两点结论:

其一,现藏于上海博物馆的《明吴文定玉延亭投赠诗卷》是经过割裂、拼凑并重新命名的产物。若论其原貌,卷首理应存有李东阳手书“园居杂兴”四字引首,为诗卷本名;其后诸家题赠诗札依次衔接,虽非一时一地之作,所用纸张皆不相同,但在内容上却具有较为统一的主题,均以吴宽的园居生活为吟咏对象。依据《吴氏丛书堂外集》页眉处存留的“以后另卷”线索,笔者认为,由于吴宽收集的题赠诗作数量较多,该诗卷或曾分开装裱为前后两轴,共计囊括李东阳、周庚、胡超、沈钟、吴文、陆釴、秦瓛、王成宪、赵宽、王汶、陈璚、王鏊、杨守陈、任道逊、徐源、杨循吉、陈章、赵勉、骆巽等十九人三十六首诗作;也许是某位吴氏后人将家藏诗卷与《外集》相互参校时,发现诗作已有缺损,故在书页之上留有批注,而如今上海博物馆收藏的内容已不及原卷二分之一。

其二,《吴氏丛书堂外集》是吴宽生前编订之书,所收者皆为亲朋好友投赠的诗文,故以“外集”名之。将他人投赠的墨迹悉心保藏,并依照主旨分门别类、汇集成卷,足以反映吴宽对友朋之道的珍视,亦是明代士人群体文化资本互惠共赢的生动体现;而将这些在社交活动中创作的文字誊抄转录成册,使之以书籍的形式留存于世,则是为了赋予其更加丰富的文献价值。从书迹与文献相互印证的角度而言,《吴氏丛书堂外集》所呈现的内容确实令人兴奋,为研究明代成化年间以吴宽为核心的社交活动提供了宝贵资料。由于《玉延亭图卷》中存留的赵宽书迹(赋文与题咏)存在风格差异,笔者曾对此产生过关乎真伪的疑虑,但正是凭借《吴氏丛书堂外集》对其内容的佐证,外加《明吴文定玉延亭投赠诗卷》与《赵宽致吴宽札》(上海博物馆藏)、《群英遗墨序》(天津博物馆藏)等作品的参照,才使得赵宽的书法面貌逐渐清晰起来:对于书写者而言,作品风格或许会伴随时间而转变,但字迹中呈现出的笔墨习惯却有着一以贯之的面貌(图8)。

图8 赵宽手迹对比

三 结语:吴宽的影响

纵观吴宽一生,虽无缘内阁,但出身翰林,头戴“状元”光环,先后陪侍朱佑樘(明孝宗)、朱厚照(明武宗)两位皇太子读书,执掌詹事府多年,入直东阁,专典诰敕,又获任吏部侍郎、礼部尚书等职,仍可谓是皇帝身边的近臣。然而“虽仕犹处”的现实境遇,使其常有山水之思。

心境的微妙变化主要体现在日常的社交活动中,前文详细考证的“文字会”只是其一,此后影响更大的“竹园寿集”“五同会”既是吴宽人生志趣的真实写照,也是社会风气使然。成化、弘治年间,受文坛魁首李东阳与茶陵诗派的感召,在翰林院文官群体间形成的诗文倡和愈发活跃,若论其中缘由,当与众人追摹正统初年“杏园雅集”的风雅有关,因为这是投射在翰林文官记忆中最为亲近的故实。亦如弘治二年(1489)十月二十八日,吴宽邀约翰林诸公谢铎、李东阳、陈璚、林瀚、李杰、陆简、王鏊等过园居赏菊,命乡贤杜谨作画,并在《冬日赏菊图记》中写道:“夫古今人雅集,多有图传于世,以宽所见如宋王晋卿之西园、元顾仲瑛之桃源、国朝杨文敏公之杏园,皆模写一时人物,各极其思,而又必有记之者,后世得以按而识之。”39[明] 吴宽,《冬日赏菊图记》,同注1,卷三十八,叶五背。这段文字首次将西园、玉山、杏园连缀成可兹追忆的雅集传统,又与自己身处的时代相关联,吴宽无疑具有敏锐的历史观与使命感。但与李东阳的身份地位不同,始终以“吏隐”心态自居的吴宽,在其参与社会交往并积极处世的过程中,展现出了以下几点特征:其一,以翰林院为根基,广泛结交志同道合的当朝官员,尤以李东阳、谢迁、李杰、王鏊、陈璚为核心,相互间雅集唱和频繁,诗文、书画、琴曲皆为所好;其二,心系乡邦,礼敬乡贤,与杜琼、沈周、史鉴、文林、李应祯等吴中名士私交甚笃,因其长期在京师为官,故而客观上促进了明代中叶苏州文化在北京的传播与发扬;其三,依凭自身逐渐积累的政治资本与社会声望,积极奖掖后进,同乡晚辈如赵宽、杨循吉、毛珵、陆完、毛澄、祝允明、文徵明、唐寅等均在不同程度上受到过吴宽的提携与庇护。

此外,吴宽对后世的影响还体现在书法风格的传承中,因其临习苏轼字迹几可乱真,在清代文人“崇苏”“寿苏”的艺文活动中亦曾扮演过积极角色。当翁方纲继承宋荦衣钵,成为有清一代最为重要的“东坡文化”推手时,以李东阳、吴宽等人为核心的翰林风雅则必然会成为乾嘉官员追慕的典范。对于清人而言,苏轼早已是符号般的存在,其生活的宋朝更加遥不可及,反倒是三百年前同在北京生活的文官群体尚能在时空的变迁中留下些许蛛丝马迹,引发相互间的情感共鸣。故此,当翁方纲发现《玉延亭图卷》中竟然没有吴宽本人的书迹时,深以为憾,遂以“苏体”抄录《家藏集》中涉及玉延亭主题的诗作十首,以此效仿“前贤往复倡酬之意”,并留有题跋曰:

衣春侍讲所藏《玉延亭卷》,都中旧迹也。乾隆乙未(1775)正月,方纲从侍讲借观时,朱竹君(朱筠)编修方奉命修《日下旧闻》,因抄此卷补入。而卷内无匏庵诗,方纲捡匏庵集中凡有为玉延作者,皆录于卷,仍以归之侍讲,庶以仿佛前贤往复倡酬之意。六月五日大兴翁方纲识。40衣春侍讲即彭冠,乾隆二十二年丁丑科(1757)进士,与翁方纲、朱筠同在翰林院供职。

在翁方纲的直接影响下,另一位年轻的侍读学士法式善则更是以一种毫不掩饰的态度表达出对李东阳和吴宽的崇敬之情。他不仅移居于李东阳旧宅近旁,为其摹绘画像、编校文集、考订行迹、修复墓祠、撰写年谱、召集寿诞,并以“西涯后身”自居;41魏崴,《明清李东阳肖像与李东阳崇拜》,载《新美术》2023年第2期,第150—165页;万新华,《玉延秋馆藏〈明清文人十像册〉摹绘追踪:从法式善摹制李东阳像说起》,载《美术大观》2023年第8期,第70—79页。亦有追慕吴宽玉延雅集之举,将自己所居之室命为“玉延秋馆”,并先后延请数十人为之绘图题咏,其中不乏钱楷、石韫玉、阮元、韩崶、曹振镛等著名文臣的墨迹。42现存《玉延秋馆图》共有两卷,一幅藏于北京故宫博物院,另一幅则于2020年出现在北京永乐夏季拍卖会中。参见张晶元,《万事看如水,一情生作春:以〈玉延秋馆图〉为例论法式善晚年心境与艺术社交生活》,载《北方美术》2021年第2期,第65—69页。凡此种种倡和活动,不一而足,皆可从中窥见法式善的人生志趣。北京故宫博物院藏《玉延秋馆图》卷后,翁方纲曾以颇为感慨的口吻,将玉延亭与玉延秋馆相互联系,道出三百年来文脉传承的内在因缘:“予按匏庵(吴宽)种玉延在所居崇文街第之亦乐园,而篆题此卷者,则茶陵(李东阳)也。今梧门(法式善)居近西涯(李东阳)故址,既以小西涯名斋,又为茶陵访墓撰年谱,而此馆适与匏庵同,岂非文字之缔缘乎?匏庵官京师前后凡三十余年,以清名长德照映一时,而独于瓣香眉山(苏轼)之功最深,而梧门此卷专属记于苏斋(翁方纲)者,又岂意有合乎?”43[清] 翁方纲,《復初斋外集》文卷一《玉延秋馆诗画卷序》(丁卯十月),载《清代诗文集汇编》,第382册,上海古籍出版社,2010年,第637页。引此以为本文结语。