盐碱地治理研究综述:现状、问题与对策*

王世平,陈 月,潘大伟,薛文多,周 雷,赵 娜,巩宗强,张晓蓉

(1.鞍钢资源有限公司鞍山综合服务分公司,辽宁 鞍山 114010;2.中国科学院污染生态与环境工程重点实验室,中国科学院沈阳应用生态研究所,辽宁 沈阳 110016;3.中国科学院大学,北京 110049)

0 引言

土壤盐碱化是世界性的生态问题,全球范围内近9.32亿 hm2的土地受到盐碱化影响,导致土地退化、农业生产力下降甚至引发粮食安全问题[1]。中国盐碱地涉及17个省区,以东北、华北、西北地区为主,面积约3 600万 hm2,约占全国可利用土地面积的5%,其中大部分为盐碱荒地,仅有1/5左右为耕地,尚有1 750万 hm2土地受到潜在盐渍化威胁[2-5]。盐碱土中聚集了大量的Ca2+、Mg2+、K+、Na+、Clˉ、CO32-、HCO3-等盐离子,这些离子在土壤的水平或垂直方向重新分配,使盐分在土壤表层逐渐积聚,影响了植物的正常生长;盐碱土壤在此条件下发生板结现象,土壤孔隙度随之变小,透气性、渗水性愈来愈差,影响了土壤中功能微生物的生长、丰度、代谢以及土壤转化酶、碱性磷酸酶、过氧化氢酶和脲酶等酶的活性,降低土壤有机质的转化速率[6-7]。土壤盐碱化会破坏土壤结构、降低土壤肥力、改变土壤动物群落结构,影响植物的吸收代谢机能。我国耕地总面积在减少,耕地质量在下降,严重影响了我国农牧业发展和生态文明建设。

随着人口的不断增加,对资源的需求量也在逐步提高,针对盐碱地改良技术的研究越来越多,其中矿砂治理盐碱地技术逐渐受到重视。部分矿砂无毒、矿物质含量高、具有疏松多孔的特性,不仅可以改善盐碱土壤结构及其通透性,为作物提供养分,还可以实现矿砂资源化利用。因此,明确矿砂盐碱地治理原理并掌握其田间应用具有重要的现实意义。

本文综述了传统盐碱地治理措施,总结了矿砂治理盐碱地技术原理,分析了盐碱地治理中存在的问题并提出发展对策,以期为完善盐碱地治理措施、改良盐碱地土地资源提供参考。

1 盐碱地治理研究现状

早在150多年前,沙俄利用盐碱地种植农田防护林,对盐碱地造林进行了一系列研究并取得了多项成果[8]。随后,美国、澳大利亚、巴基斯坦、波兰、印度、埃及、以色列等国家也针对盐碱地的改良与利用开展了相关工作[8-9]。其中,美国、澳大利亚等国家尝试在碱土上施用化学改良剂,以实现对碱性土壤的改良,发现施用5万L废洗液可使大豆种子产量提高85%,施用聚丙烯酰胺可使山核桃产量提高34%;巴基斯坦、印度等国则从作物耐盐碱的角度开展了大量研究和实践工作,使水稻大田试验年产量增加了24.1%~27.8%,高粱、谷子的产量以及玉米的存活率均大幅提高[10]。

我国地域辽阔,但是适宜耕作的土地仅有1.2亿 hm2,占国土总面积的12.5%,盐碱地面积占国土面积的6.62%,居世界第三位,因此我国盐碱地改良工作紧迫而艰巨。针对盐碱地治理技术,科研人员进行了大量研究。目前我国65%以上的盐碱地得到了基本治理,其中通过开垦利用的盐碱荒地已超过30万 hm2[11]。

盐碱地治理方式主要包括物理、化学、生物及综合治理4个方面。目前主要通过向盐碱土壤中添加改良剂和施用微生物肥料等方法对其进行改良,借助微生物对土壤中的盐分进行吸收与转化,再配合有机肥来改善土壤微环境,提高土壤中的有机质含量。宋沙沙[12]针对西北地区盐碱化问题,将脱硫石膏、糠醛渣和牛粪混合,结合暗沟排盐、树坑垫层等手段防止土壤返盐,形成了成本低、效果好的实用性土壤改良技术。殷小琳[13]以含钙工业废弃物为原料制造了具有改良盐碱土和提供肥效双重功能的盐碱地专用肥料,并在河北沧州临港经济技术开发区进行了试验,结果表明,硅钙铁钾磁化肥对绒毛白蜡生长的促进效果良好,为滨海盐碱地区的生态环境建设以及含钙工业废弃物的循环再利用提供了技术参考。

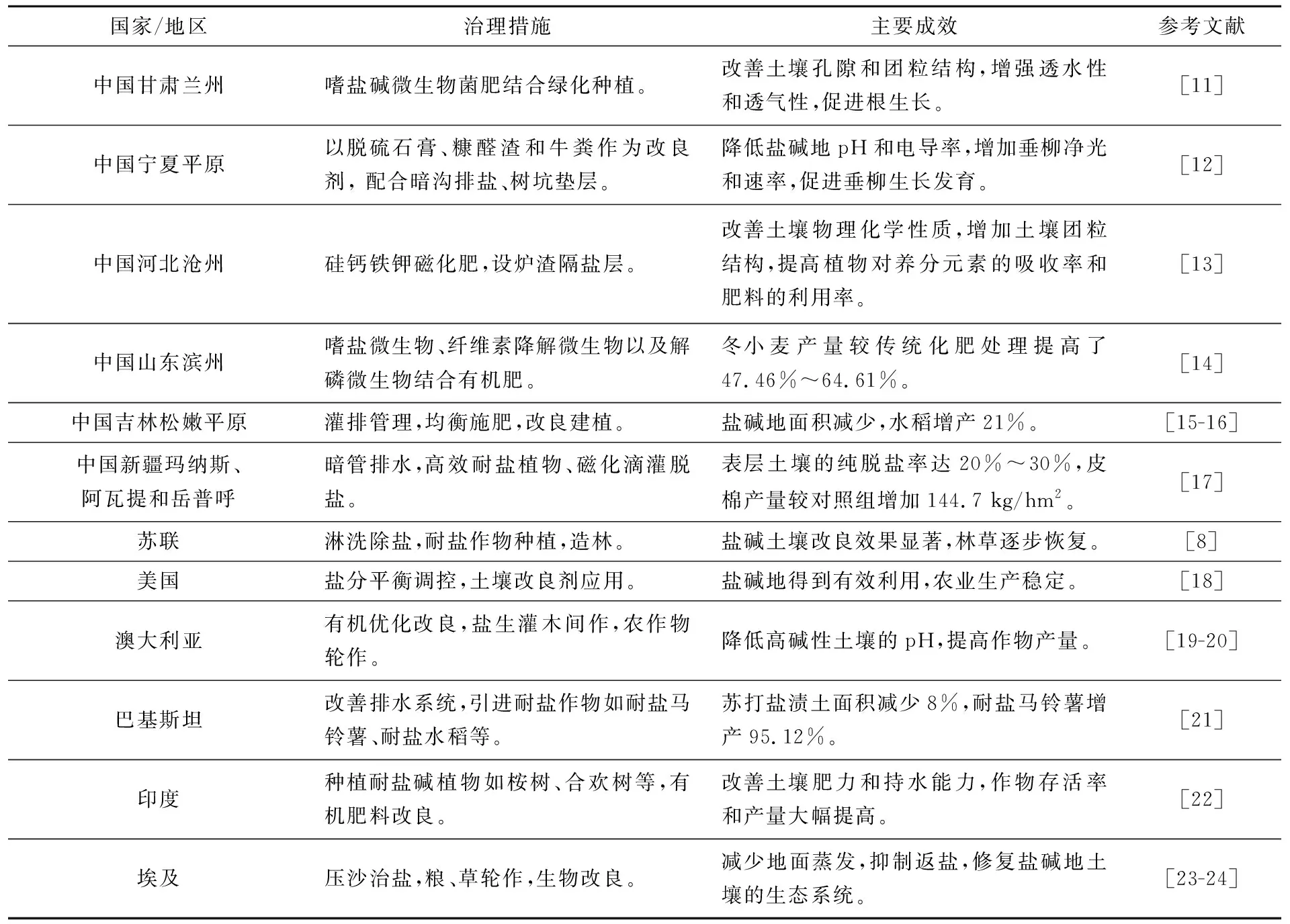

微生物肥料已被证实有利于改善土壤盐渍化程度,在提升化肥利用率的基础上,还对促进作物生长、提高作物产量和品质起到了积极作用。刘铁军[11]采用嗜盐碱微生物菌肥和科学的绿化种植方法在兰州新区进行了盐碱地改良和园林绿化,有效改善了土壤孔隙和团粒结构,增强了盐碱土的透水性和透气性。邹尊涛[14]将筛选出的嗜盐微生物、解磷微生物以及纤维素降解等微生物结合有机肥制成了适用于渤海粮仓盐碱土壤的生物肥。通过生物肥和化肥配施,当地冬小麦产量较传统化肥处理提高了47.46%~64.61%。国内外盐碱地治理措施及效果见表1。

表1 国内外盐碱地治理措施及效果[8,10-24]Table 1 Governance measures and their effects for salt marshes management at home and abroad[8,10-24]

2 传统盐碱地治理措施

传统盐碱地治理的原理是通过一系列措施和方法降低土壤中盐碱含量,从而提升土壤肥力和适宜作物生长的能力,主要原理包括盐分调控、土壤pH调节、淋洗处理、有机质的添加以及耐盐作物的种植。目前,我国盐碱地改良技术主要有物理治理措施、化学治理措施、生物治理措施以及综合治理措施。

2.1 物理治理措施

物理改良指采用一些物理方法改造盐碱土,如覆沙客土、微区改土、深耕深翻及地面覆盖等,以实现盐碱土改良利用的目的[25]。

1)覆沙客土

覆沙客土主要是将碱斑地挖深,向黏质盐碱地覆盖如高炉渣、煤灰渣、石膏以及压泥等疏松多孔物质,从而实现压盐和压碱,提升土壤肥力[26]。沙土的含盐量低、结构疏松且颗粒较大,将其与盐碱土混合后,土壤结构会发生改变,并促进团粒结构的形成,增大土壤孔隙度,增强土壤通透性;在雨水淋溶作用下,土壤中的盐分从表层向土壤深层迁移,使表层土盐分降低,起到了压碱作用[27]。关胜超[28]开展的覆沙造旱田实验结果表明,覆沙对作物的生长和产量均有显著影响,其中玉米平均增产272%、向日葵平均增产47.7%,且在一定范围内随着覆沙厚度的增大增产效果越显著,土壤pH、电导率等指标随着覆沙厚度的增大而得到显著改善。

2)微区改土

一些土壤区域微地形差异很大,需因地制宜地将其划分成小块。先刮去盐结皮,再逐一平整,微区改土可以减少水分蒸发、改善土壤的通透性、抑制返盐,有利于作物的生长及根系吸收水分,可使土地盐碱化程度得到一定改善[5,25]。

3)深耕深翻

深耕深翻的主要目的是疏松耕作层土壤,深度在30 cm即可。深耕过程中表层土壤中的盐分被翻入土层深处,改变了盐碱土剖面的分布情况,提升土壤洗盐和淋盐速度,降低返盐过程的频率,从而实现盐碱土壤改良的目的[12]。

4)地面覆盖

地面覆盖也是盐碱土物理改良方式之一,可利用的材料有矿渣、砾石、秸秆、塑料薄膜等。该方法的主要原理是减少毛细作用的发生,降低盐分因水分蒸发而迁移到表层土的可能性。然而,塑料地膜等不易降解,会对生态环境造成二次污染,因此通常采用沙土砾石和作物秸秆覆盖土壤。玉米秸秆等农业废弃物不仅可降低地表水及径流的水分蒸发,其富含的氮、磷、钙、镁等元素有助于改善土壤肥力和结构,提升土壤微生物群落活性和功能,对作物增产有着重要作用。地下排水是治理浸水盐渍土壤的有效技术,若在地面覆盖的基础上设置地表沟渠、铺设地下暗管,在土壤灌溉过程中可加快盐碱离子淋溶速度,快速实现降低表层土含盐量的目的[29]。

尽管上述物理措施对盐碱土改良的可操作性强,但伴随着土壤淋溶过程必然会带走作物生长所需的矿物质成分,受降水等自然因素影响较大[30]。因此,盐碱地在物理改良的基础上必须配合使用不同肥料,才能保障作物正常生长。

2.2 化学治理措施

化学改良主要是指向盐碱土壤中加入外源添加物,如磷石膏、腐植酸、过磷酸钙、泥炭、矿渣、醋渣等[31]。在该过程中,土壤中发生盐基代换,即离子交换,减少土壤对Na+的吸附,使土壤pH降低,酸度发生改变,最终使土壤盐碱化程度下降。化学改良法同样也会影响土壤的结构特征,可通过增加土壤团聚体和增大土壤孔隙度来实现盐碱地的高效治理。

1)土壤改良剂

近几年来,脱硫废弃物逐渐受到关注,钠离子吸附剂、硫酸铝等盐碱地改良材料具有良好的应用前景[4]。有研究[32]发现,投加脱硫石膏后,随着时间的推移,土壤总盐分和pH逐渐降低,交换性钠等土壤指标发生显著变化,土壤理化性质得到改善,土壤表面的碱斑明显减少。此外,钠离子吸附剂可吸附盐碱土中的Cl-和CO32-,可降低土壤 pH 和碱化度,土壤脱盐率高达29.3%[33]。北京康地宝生物技术有限公司通过生物络合和置换反应,在将土壤团粒上多余的Na+去除的同时可活化盐碱土中未被利用或难利用的磷、铁、钙、镁等元素,对减少植物生理缺素症起到了积极作用。赵兰坡等[34]在强碱性苏打盐碱地中添加改良剂硫酸铝后,土壤溶液pH下降了2.15,土壤中大粒径(0.05~0.25 mm)微团聚体数量明显增多。为提高土壤保水能力,降低土壤盐渍化程度,还可使用高吸水性聚合物作为保水剂[35]。

2)生物炭

以秸秆、畜禽粪便等农业废弃物热解形成的生物炭具有大量的多孔结构,吸附能力强,可迅速增强土壤中离子的吸附作用,提高土壤持水能力、总有机碳含量、速效钾和阳离子交换能力,不仅可以改良盐碱土壤,还可以改善土壤功能[36-38]。周秦[39]研究发现,向松嫩平原苏打盐碱土壤中施加生物炭可以降低土壤含盐量,土壤中有机质、阳离子交换量、Ca2+、Mg2+等含量均有显著提高,该盐碱地种植的玉米产量提高了18.14%~50.00%。

化学改良可降低土壤中交换性钠离子的含量,但土壤溶液中的可溶性钠离子含量不降反增。因此,使用化学改良剂时需要配合淋洗等物理措施,但这样会增加土壤改良成本,若要维持土壤的低盐分,还需要长期投入。

2.3 生物治理措施

生物改良是盐碱地改良最有效的方法之一,其原理是通过植物或微生物的生长代谢活动,对土壤盐分进行吸收、转化和转运,从而提高土壤质量。经生物改良的盐碱地兼具生态性和稳定性,有利于水土保持,促进生态环境的可持续发展。生物改良技术包括植物修复和微生物修复两类[40]。

1)植物修复

生物改良通常以植物修复法为主,通过种植耐盐碱植物可以提高盐碱裸地植被覆盖度。相关研究[30,40]表明,植物通过蒸腾作用可抑制土壤中盐碱向土壤表层迁移,土壤表层盐碱化减弱,有利于改善表层土壤和根际微环境,提高微生物群落丰度,进而改善土壤酶活性,提升土壤有机质,在作物生长过程中土壤有机碳储量也会随之增加,对盐碱地的改良具有积极作用。梁乐[41]开展了芒草盐碱地种植对土壤的改良效果试验,发现芒草种植后可有效改善盐碱地土壤理化性质,其中土壤 pH由8.86降至8.44,电导率由281 μs/cm降至203 μs/cm,有机质质量分数由14.63 g/kg升至34.89 g/ kg,全氮质量分数由0.50 g/kg升至0.67 g/kg,全磷质量分数由0.69 g/kg升至 0.86 g/kg,土壤肥沃程度明显增加。此外,植物修复法可避免大风将盐碱土吹入非盐碱土壤中,降低了土壤次生盐碱化和盐碱地面积扩大的风险。

2)微生物修复

微生物修复法是通过将功能微生物制备成生物肥的方式来达到土壤改良的目的。微生物在生长过程中不断代谢,其分泌物可降解土壤有机质,调控土壤养分状况。生物肥与化肥的配施有助于提高化肥利用率,对促进作物生长、提高作物产量具有积极作用[30]。李柱刚等[42]开发了“微生物-纳米整合技术”并在吉林白城重度盐碱地进行了试验,结果表明,在治理后的2~3年内,土壤pH控制在8.5以内,可溶性Na质量分数降低了50%左右,阳离子交换量提高了30%,2~3年后接近正常土壤指标并趋于稳定。LI等[43]研究发现,施用黄芪绿肥可使根际微生物群落的结构发生改变,从而提高盐碱化土地利用率。杨孝勇[44]研发了盐碱地改良新技术,其主要关注植物的耐盐基因工程,克隆出了一系列与植物耐盐性相关的基因(包括与渗透调节有关的基因、与离子区域化相关的基因以及保护酶基因),并不断用于转基因研究中,以期改善土壤盐碱化问题。

生物改良法具有广阔的应用前景,但该方法无法从源头上解决地表积盐问题。盐碱地的形成受蒸发量、降水量以及地表水和地下水径流量等多种因素影响,为更好地解决土壤盐碱化问题,需进行综合治理,控制地下水位,及时排盐[45]。此外,耐盐植物的耐盐碱机制、治理过程中产生的生理反应等基础研究仍有待进一步加强。

2.4 综合治理措施

盐碱地的形成过程十分复杂,依靠单一的治理措施难以满足用地需求。盐碱地改良工作应该建立在长期监测的基础上,融合多种有效措施,灵活调整,及时完善,形成综合性的治理规划,以满足生态环境保护和经济效益的需求[30]。在盐碱地改良及治理过程中,应全面考虑地理环境、气候环境等因素,以可持续发展理念为原则,因地制宜,形成综合性改良措施。

杨佑斌等[46]结合化学治碱、生物治碱和农业治碱等方式对甘肃省景电灌区盐碱地进行了综合治理,通过施加改良剂、种植耐盐碱树木或作物及深翻耕地调控土壤盐分分布,减缓水分蒸发,有效遏制了灌区盐碱化问题,治理效果显著。王成刚等[47]对乌鲁木齐市天山公园的盐碱地进行了综合治理,采用“工程-化学-淡化节水”技术,在园内种植耐碱乔木和芦苇千余株,利用植物的净化作用改良盐碱水质并通过种植绿肥作物使0~20 cm土层含盐量降低了0.11%~0.15%。韩霁昌[48]在陕西省卤泊滩试验区建立了“工程-生物-农业”盐碱农业发展综合措施体系,在“改排为蓄、水地共处、和谐生态”的新模式下累计脱盐3 178 t,土壤平均含盐量从0.45%降至0.2%。

3 矿砂治理盐碱地技术原理及应用

尾矿砂富含大量的细颗粒和胶粒,可以增强土壤的持水性和保水性,在盐碱地改良中发挥着独特的作用。无毒矿砂的矿物质含量高,疏松多孔,富含锌、锰、铜、铁、磷等微量元素,将尾矿砂制成矿质肥料不仅可以降低土壤盐渍化程度,还可提高土壤肥力,改善植物生长环境。将尾矿砂与有机肥、石膏、石灰、生物炭等材料混合制成土壤改良剂,可改善土壤结构,提高微生物活性,增加土壤肥力和抗盐碱能力。相较于传统的盐碱地治理技术,利用尾矿砂改良盐碱地不仅可改善土壤孔隙结构,提高土壤透水能力,还可增强土壤肥力、提高耕地品质,同时又为尾矿减量化处理开辟了新的途径。

3.1 土壤改良剂

尾矿砂中含有铁矿物和钙矿物等物质,可对尾矿进行磁化处理,改变土壤中磁团粒结构,从而改善土壤结构、孔隙率以及透气性等[49]。可将尾矿粉与有机肥、粉煤灰、碎秸秆、硫化石膏、生物炭等按一定比例混合制成土壤改良剂,用于盐碱地改良。铁尾砂的应用可直接影响作物生长过程中的活性氧、丙二醛及植物抗氧化酶系统中的关键酶含量。此外,铁尾砂还能影响作物蛋白合成,吸附盐碱土壤中的Na+,降低土壤电导率,从而促进作物生长发育。杨孝勇[44]以铁尾砂为主要原料制备了土壤改良剂,在吉林省某盐碱地中进行大田试验,结果表明,铁尾砂可以有效降低盐碱土壤的含盐量,提高作物产量;张丛香等[50]在东北某地利用铁尾砂改良剂成功改良了中、重盐碱地,中度盐碱地pH从9.31降至6.95,盐分降低了50%;重度盐碱地pH从10.46降至7.40,盐分由2.51%降至0.30%,在荒置盐碱地成功实现了水稻种植。

3.2 矿质肥料

高硅型尾矿砂的主要成分是二氧化硅,硅是水稻等作物生长发育过程中必需的重要营养元素,可以提高植物对干旱、盐胁迫、紫外辐射以及病虫害的抗性。铁尾矿中的硅元素可有效增加叶片表皮细胞的长度,增强细胞壁伸展性,使细胞内线粒体数量增多,促进氧化磷酸化的进行,提升植物体三磷酸腺苷含量,进而提高植株根系对水分和养分的吸收量,最终实现促进作物生长的目的[51]。尾矿中还富含锌、锰、铜、铁、钼等微量元素,利用尾矿制备矿质肥料能明显改善植物的生长环境,提高土壤肥力,其富含的碳酸钙、石膏等成分还可调节土壤pH。

以铁尾矿为主要成分制备的钾钙肥、钙镁磷肥、磁肥等肥料已被广泛应用于农田生态系统中,并取得了良好的经济效益[52]。牛福生等[53]利用磁铁矿尾矿制备了粒状硅肥,有效硅质量分数高达33.2%,不仅缓解了尾矿的堆积问题,还为企业带来了可观的经济效益。

尾矿与生物炭复合应用于田间,可实现促进作物生长、提高作物品质的目的。添加生物炭能有效抑制水稻幼苗膜脂过氧化作用,提高抗氧化能力,减轻盐胁迫对水稻幼苗的伤害,在生理层面提高水稻幼苗的耐盐性[54]。相较于传统生物炭材料,改性生物炭微孔隙结构增加,具有更大的比表面积和更强的阳离子交换能力,减缓盐碱胁迫,加强作物对营养元素的吸收利用[55]。铁尾矿与生物炭复合可进一步增强作物对养分元素的吸收和利用,维持作物所需的根系生长环境并提高其根系活力,促进生物量积累,有利于作物在盐碱地的生长发育[56]。

相较于其他盐碱地改良方法,利用矿砂治理盐碱地成本低,符合可持续发展理念。然而在应用过程中,需科学合理地选择矿砂种类和施用方法,注意控制环境风险,以免在土壤环境中引入过量其他重金属而导致二次污染。

通过物理、化学和生物等技术措施,结合管理策略形成盐碱地改良综合应用技术,可有效提升盐碱地利用率,改善生态环境,提高经济效益和社会效益。对盐碱地治理方法的总结见图1。

图1 盐碱地治理方法Fig.1 Approaches to management on the salt marshes

4 盐碱地治理中存在的问题

近些年来,我国针对盐碱地改良开展了大量工作,在盐碱地治理及农田应用方面取得了巨大进步,但仍存在资金投入不足、治理缺乏科学性、规划不合理等问题。

4.1 盐碱地治理资金投入不足

盐碱地的治理需要大量的资金投入,但目前政府和企业的资金支持不足,很多地方政府没有将盐碱地治理纳入财政规划,导致治理项目推进困难[57]。同时,由于市场环境和经济利益所限,企业也缺乏参与盐碱地治理的积极性。资金不足限制了盐碱地治理的规模和速度,这需要政府的政策引导和资金扶持。

4.2 可持续发展观念薄弱

耕种者普遍存在重用轻养的思维,种地不养地,大量施用无机肥,很少或不施用有机肥,导致土壤有机质含量迅速下降,土壤微生物活力变弱,土壤结构变差,肥力降低。长期过量施用一种肥料不仅会导致土壤营养失调,中、微量元素匮乏,更易使土壤和作物产生肥害[58]。为了有效降低成本,有的会使用劣质有机肥等肥料,造成重金属等有毒物质在农田土壤中不断积累,致使土壤养分失衡、土壤板结、盐碱化加剧,甚至会导致生物性状退化、防旱排涝能力变差等问题,严重影响农用地的可持续发展。

4.3 缺乏科学的盐碱地治理技术

部分盐碱地治理技术缺乏科学性和可操作性。很多治理项目在实施前没有经过充分的科学研究和论证,导致治理效果不佳或难以持久。同时,治理项目的操作人员也缺乏必要的专业知识和技术培训,无法应对复杂的治理任务。缺乏科学的技术支持,限制了盐碱地的治理效果。

4.4 缺乏整体规划和协调

盐碱地治理往往缺乏整体规划和协调。由于盐碱地分布广泛且治理难度大,需要跨部门和跨地区合作,但目前各个部门之间合作机制不够完善,导致资源的浪费和工作的重复[57]。盐碱地治理需要考虑农田水利、土壤改良、植被恢复等多个方面,如缺乏整体规划和协调,将使治理工作无法发挥协同效应,达不到最佳的治理效果。

5 盐碱地治理的管理对策

目前我国盐碱地治理管理系统与治理技术尚未成熟,因此要加快完善治理体系,进一步发展综合治理技术,针对性地采取措施,以加快盐碱地治理进程。

5.1 完善国家盐碱地治理政策

自20世纪50年代起,我国开始探索盐碱地治理的技术模式,近几十年来盐碱地治理技术不断进步,开发政策也在逐步完善。国务院先后颁布了《全国土地利用总体规划纲要(2006-2020年)》、《全国高标准农田建设总体规划》,提出在不破坏生态环境的前提下,优先开发盐碱地等未利用地和废弃地,积极推进盐碱地治理工作。国家发改委、科技部等10部门联合出台了《关于加强盐碱地治理的指导意见》,高度重视盐碱地治理工作并在全国范围内开展了盐碱地治理调查。

2021年国务院实施了新一轮的《全国高标准农田建设规划(2021—2030年)》,各地持续推进高标准农田建设。2023年7月,中央财经委员会第二次会议研究了加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题,并通过了《关于推动盐碱地综合利用的指导意见》。

在国际上,针对土壤盐碱化也出台了一系列政策,如澳大利亚的《绿地政策》《盐度和水质行动计划》、印度的《全国土地现代化档案计划》《土地使用和发展政策》、埃及的《土地管理计划》等,以加强对盐碱地和农业用地的管理,降低旱地土壤盐分,减少土壤盐渍化和次生盐渍化[58]。盐碱地治理政策、理念和行业标准应当与时俱进,同时需要国家甚至国际级别的项目支持,引导盐碱地的治理与防范。

5.2 建立监测预警系统

对各个地区土壤盐渍化程度进行实时监测,掌握其产生特点及土壤结构、性质的变化;除此之外,还要建立完善的土壤检测系统、预警系统,根据气候条件、灌溉水质等指标预测土地的盐碱化程度,并给出相应的预警信息,为土壤盐碱化的改良提供技术支持[2]。

5.3 建立资金筹集制度

在盐碱地治理中,政府主导是至关重要的。政府应当制定相应的政策和规划,明确治理目标和指导原则,并提供必要的财政支持。同时,政府还应加强不同部门之间的协作,整合治理建设资金,建立统一的资金管理机制,提高效率和效果。另外,政府还应积极协调和争取金融支持,多渠道筹集资金,建立一种长效、稳定的资金筹集制度,为盐碱土壤的综合治理创造有利条件,为土壤的有效利用和开发、农业的可持续发展提供基础保障。

5.4 多元化改良,多种技术配合使用

盐碱土壤的治理要形成多元化改良、多种改良技术相配合的综合治理模式,在使用改良剂的基础上结合工程改良,如在作物收获后进行灌水排盐碱,也可以种植一些耐盐碱的作物,既有利于土地的长期利用,也符合农业可持续发展要求,避免了传统改良剂自身可能对作物和土壤带来的负面影响[59]。

5.5 加强各部门之间的协作

盐碱化的治理需要水利、农业等多个部门紧密配合与协作,可以建立跨部门的协调机制,明确责任分工。通过定期组织会议、研讨会等形式,加强各部门之间的沟通。同时,还可以建立信息共享平台,及时发布盐碱地治理的最新政策、技术和项目信息,提高各方参与度和配合度。只有各部门共同努力,形成合力,才能为盐碱地的治理提供有力保障。

5.6 加强防治技术培训

加大对盐碱地治理的宣传教育力度,向民众普及盐碱地的危害和治理方法。可以通过举办专题讲座、制作宣传资料、开展示范工程等方式,向民众介绍盐碱地综合治理的先进技术和成功案例,提高其对盐碱地治理的认知,以加快盐碱地治理进程。

6 结语

我国是典型的资源约束型农业大国,随着人口的增长,城市化进程的加快,大量的耕地被用于工业发展,加剧了土地沙漠化和盐碱化。尽管现代农业科技的发展显著提高了作物单位面积生产效率,但我国资源匮乏问题仍不容忽视。实现盐碱地的合理利用、合理保护和合理管理将发挥防止生态破坏、减少土壤养分流失、加强农用地管理的重要作用。盐碱地改良是实现土壤开发、提高人均土地可利用率的重要举措,加大盐碱地改良投入,加强各部门之间的协作,将有助于生态环境保护和经济可持续发展。