中华民族共有文化符号:理论与解构

马小玲

(新疆大学 国际文化交流学院,新疆 乌鲁木齐 830046)

一、文化符号和文化符号学

文化(culture)是指整个人类环境中由人所创造的那些方面,既包括有形的也包括无形的;所谓“一种文化”,它指的是某个人类群体独特的生活方式,即他们整套的“生存式样”[1]。简而言之,所谓文化,就是人类所创造的一切,包括物质和非物质文化(即制度文化和精神文化),如木质建筑(属于物质文化)、木质建筑的施工方法和过程(属于制度文化)、木质建筑所体现出的建筑者的思维和感情(属于精神文化)等。从层次上看,物质文化处于表层,非物质文化则处于深层,二者之间的关系大都可以表现为表层文化是形式、深层文化是内容。形式要体现内容,内容则由形式表现,这在物质文化中理所当然。不过,在非物质文化中,由于形式是零,通常用视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉感知的结果来代替。如京剧这一非物质文化的外在形式就是由听觉听到的唱腔、唱词、曲调和视觉看到的人物、扮相、行动等来充当。

符号(symbol)是人们共同约定用来指称一定对象的标志物,它可以包括以任何形式通过感觉来显示意义的全部现象[2]。在这些现象中,某种可以感觉的东西就是对象及其意义的体现者,即符号本身。一方面,符号是意义的载体,是精神外化的呈现;另一方面,它具有能被感知的客观形式。如大红灯笼,其火红的颜色、椭圆的外形象征着阖家欢乐、事业兴旺、红红火火。很显然,符号具有二重属性,即外在形式和内在意义,是现象和精神的聚合体。

文化和符号既有相同之处,又有不同之处。相同之处在于它们都是形式和内容的综合体,都是为人类社会所用;不同之处在于文化是由人类所创造的,符号可由人类创造亦可由自然衍生。此外,文化的形式可以是有形、物质的,也可以是无形、非物质的;符号也可以分为物质感知型和非物质感知型,前者是具体实物,后者则是抽象非实物。因此,从一定意义上来说,人类所创造的符号就可以视为文化。以白杨为例,野生的白杨被人们赋予坚韧挺拔、不畏严寒酷暑的斗争精神,这是符号而非文化;人工种植的白杨具备同样品质,其是符号也是文化。

文化符号(cultural symbols),是指具有某种特殊内涵或者特殊意义的标识,其具有很强的抽象性,内涵丰富。文化符号这一概念是从符号角度做出的分类,即人类所创制的符号。依据前述可知,但凡文化基本都可算作文化符号,如文房四宝、蜡染、杂剧等。但是,这是理想状态(ideal state)上的文化符号,因为实际状态(actual state)的文化符号必须具备特殊内容或含义。这种特殊性主要是针对企业/行业、地域/地方/社区、民族/部族/社群、国家/国家联盟等而言,它们几乎都是集合概念。文化符号通过某一形式(实物或虚拟物),表示集合概念的某一方面的特别含义,而这一含义得到集体的认同。以服饰为例,在五千多年的中华文明史中,服饰种类、式样纷繁复杂,但是真正能体现中华民族审美认知的就是汉服,盖因其以华夏礼仪文化为中心,承载了华夏民族的纺织工艺和审美意识。

我国学者卢德平认为,文化符号学(cultural semiotics)是把文化视为一种符号或象征体系的研究。其定义主要源于美国人类学家克利福德·吉尔茨(Clifford Geertz)的观点,后者的观点就是文化=符号=人类的表征系统[3]。俄罗斯符号学研究大家洛特曼(Ю.М.Лотман)则认为,文化符号学不仅指文化起着符号系统的功用,更重要的是其对待符号和符号性的态度就构成了对文化基本类型的界说之一[4]。该氏定义的内涵主要是文化功能和文化态度,本质就是研究作为基本文化事实的、作为文化和社会生活实质的信息和结构相互交流和再加工的一门学科。洛特曼的文化符号学的理论基础是交际学,而非人类学。文化符号的意义是被人类约定俗成的,因此以人类学为基础无可非议。至于洛特曼从交际学视角所下的定义,非本文研究范畴,故不做争论。克利福德·吉尔茨的定义只是所谓理想状态下的文化符号学,并不符合文化符号的实际。基于文化学理论,本文认为文化符号学的定义应为:研究文化符号的产生、发展、变化影响及其形式、内容等的一门学科。

二、文化符号学研究概览

文化符号学研究的奠基人是德国哲学家卡希尔(Cassirer),其核心理念就是人运用符号创造文化,人的哲学-符号形式的哲学-文化哲学共同构成一个哲学。20 世纪三四十年代,美国学者怀特(White)提出文化系统论,即人类文化是由三个亚系统即技术系统、社会学系统、意识形态系统构成,其中技术系统是能够从根本上表征文化或人类存在的一种最有价值的生存方式[5]。由此,进而在美国形成文化符号学的文化系统论支派。20 世纪五六十年代,受到瑞士语言学家索绪尔(Saussure)结构主义语言学(structuralist linguistics)的影响,法国学者列维(Levi)和罗兰(Roland)创建了文化结构主义学派,主张对人类文化的研究不能只注重其外表,还要深入到其表象的深处去探索人类创造文化的过程[6]。

20 世纪70 年代洛特曼提出文化符号学概念之后,学术界对其研究基本沿着两条线发展:一是研究文化本身,即用人类学视角解读文化现象;二是研究文化建构,即用交际学视角审视文化形成。前者的开创者是克利福德·吉尔茨,研究对象是原始部族和不发达社会或社区。紧随吉尔茨的是英国文化研究学派的斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)等学者,他们将研究对象转向了当代社会中的文化现象。后者的研究代表非莫斯科-塔尔图文化符号学学派莫属,其中尤以尤里·洛特曼为标杆。洛特曼的研究主要聚焦于文化的建构模型,即文化内容(信息)与结构的互为作用和二次加工。特别是从交际学角度出发,探索文本的运行机理和功能。由于洛特曼的研究思想影响巨大,这一研究路径成为当今文化符号学研究的主流。

我国多数学者也是沿袭洛特曼的研究思路,其理论中的符号圈、二阶模式化、文化文本、集团记忆等概念被广泛应用于文化现象的形成研究和文化文本、历史文本、艺术文本的分析阐释。但是在现有研究中,往往忽视了对洛特曼的文化符号学的理论基础——交际符号学的理解与应用。同时,局限于对文本传统概念的认知,也忽略了洛特曼对文本的诠释:文本不是一种语文现象,而是一种产生意义的复杂的互动活动——符号活动。

著名学者赵毅衡先生早在2009年就指出,建立文化符号学需要采用三种方式:沿着符号学发展的总脉络总结已有成果,作为今后研究的基础;审视符号学发展现状,特别是与其他现代批判学派以及与中国传统符号理论的结合;总结符号学在人文社科各个领域的应用[7]。回顾我国文化符号学的21世纪研究史,实践应用型研究不在少数,但是综合总结类研究明显偏少,缺少对学科学理和研究范式的深入研究,比如符号学或交际学理论在文化研究中的应用、文化符号学的研究路径、社会学或人类学与符号学共同视域下的文化研究、文化符号的构建和演变、文化符号建构和传播的民族性和地域性等。

三、文化符号形成模型

前述文化分为由外到内、由浅到深的三个层次,尽管物质形式可能为零形式,但是它仍然构成文化的立体结构。人类文化的演进过程可以概括为文化起源—文化积累—文化创新,即人类根据自己的需要创造文化;在保存文化的基础上再创造文化并使之累加;在文化累积和借鉴外来文化的基础上,创造新的文化[8]。以汉字为例,由于交流的需要,古人在结绳记事和图画的基础上创造了甲骨文,之后又演变出钟鼎文、大篆、小篆;经过积累,在秦汉期间创立了隶书。在形体变化中,汉字的书写规则逐步建立,其体现的人文精神也得以彰显。由此可见,文化层次或者结构并不等同于文化形成过程或模型。

一般而言,文化符号可以作为文化的下位概念,但是文化符号学是符号学研究视角下的产物,亦称作符号学的文化视角,因此现有的文化符号形成研究多以符号学或交际学为理论底蕴。根据洛特曼的观点,人类创造符号是为了传达、记忆和创造意义,文化则是人类借助符号来传达、记忆和创造意义的高级活动,因此文化的形成机制就是以符号的形成机制为基础的。这种机制就是:保存符号和文本—循环并转换符号和文本—产生新的符号和文本。换言之,其形成过程首先要决定文化的记忆、文化与传统的联系并保持着文化的自我鉴别过程等;其次决定文化内在的或者文化间的交流、翻译等;再次是保障文化机制的创新,并与各种创造活动相联系[9]。对照可以看出,洛特曼的文化符号形成学说与上述文化形成过程大同小异。

但是就文化符号本身而言,存在形式、内容、产生的根源、发展的过程、传播的结果等因素,倘若用洛特曼的理论解读则过于抽象、含蓄、务虚、思维化。在中国知网检索到的相关论文中,绝大多数都是对文化现象或艺术文本进行解读,仅有2 篇是对文化符号进行分析的。如魏子钦认为,茶符号作为符号的一种,是携带着茶文化而被接收的感知;茶符号是茶文化的典型体现,是茶文化的焦点[10]。

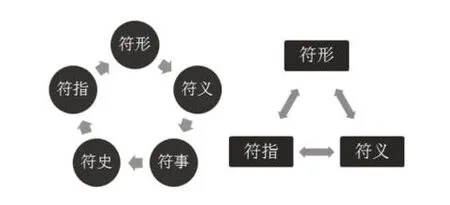

在洛特曼的交际符号学思想的影响下,借鉴现代符号学创始人皮尔斯(Peirce)的三元符号模型[符号或符号的再现(符形)-对象(符指)-解释(符义)的三角关系],我国学者吴春琼、王秉安提出了文化符号的五元符号模型(下左图)[11]:

与皮尔斯的三元符号模型(上右图)相比,五元文化符号模型增加了符事(符号关联的故事)、符史(符号历史形态的演变历史),而此二元实际上相当于文化形成过程中的文化起源、文化积累。吴、王二人实际采用的是折中原则,取皮尔斯的三元符号模型和洛特曼理论中的保存符号和文本,后者相当于符史。此外,他们还引入了相当于符事的文化起源。在国内对洛特曼、皮尔斯理论的众多研究中,吴、王二人的研究成果完整地构建出一个描写文化符号产生—传递—再现—解释的符号组成模型,令人耳目一新,颇具可取之处。

但是五元文化符号模型也有不足之处,主要表现在:(1)混淆了洛特曼和皮尔斯有关符号的定义范畴。洛特曼认为,符号与文化之间紧密相连,符号是文化最基本和最原始的构成物[12]。符号构成文化,符号是文化的基本组成,隶属于文化。皮尔斯认为,符号或者表现体是某种对某人来说在某一方面或以某种能力代表某一事物的东西[13]。符号是事物的代表,是个人的感受。前者是文化的内在基础,是人类创造的;后者是个人的自我体验,不一定是人类创造的。(2)文化符号创新的丢失。文化唯有不断创新,才会为人类的社会生活注入源头活水,民族的传统文化才能焕发出生机与活力[14]。文化创新是社会发展的产物,文化符号也会随着社会的发展注入新的内涵。随着文化符号的演变,其指代的物、图形和意义必然会发生改变,但是这种变化在此没有体现。(3)文化形成和符号交际的黏合机理不甚明确。文化形成过程主要源于社会历史发展,其不同于基于传播学理论的文化传播。符号是为了满足人类生存和发展的需要被创造出来的交际工具与认知工具,是功能性实体;同时因人类交际不能凭空进行,须借助一定的载体,故符号起到载体作用,发挥交际和认知功能[15]。说话人使用符号进行交际的过程是:说话人—信息编码—传递信息—听话人接受信息—信息解码—反馈信息。而皮尔斯的三元关系理论只是符号现象的三个方面对应三个级别:符指决定符形,符形决定符义。由此可见,吴、王二人将文化符号的形成过程概括为五元模型,至少在相关理论的联结上尚有遗憾。

有鉴于此,可以对五元文化符号模型做出一些限定:(1)符号特指具有特殊意义的标记,并非普通的代替物和个人感受。(2)在模型外增加创新元素,其针对五个元素都可能发生关系。(3)五元文化符号模型主要阐述的是文化符号的形成和发展过程,不是交际过程和符号内部关系。(4)五元文化符号模型是借鉴三元关系结构和文化发展过程的外形,并没有借用其内涵。(5)五元文化符号模型的适应对象是有历史渊源的、明确所指的文化符号,不是概括性的文化现象。

四、中华民族共有文化符号和解构范式

中华民族是指生活在中国疆域内具有民族认同的各民族共同体,它所包括的50多个民族单位是多元的,但中华民族是一体的[16]。作为一体的中华民族,在对待一些具有特别意义的标识时,有着相同的经验体会和认知情感。这些标识就可称为中华民族共有文化符号,如茶、鼓、丝绸、刺绣、彩陶、木雕、民宅、舞蹈、饺子、馒头等。

中华民族在五千多年的灿烂文明史中形成了众多的文化符号,挖掘和整理这些各民族共享的文化符号,对于形成中华民族共同体意识具有基础性的作用。这是因为:其承载了中华民族的集体记忆,使中华民族具有共同的文化根脉,能够形成民族向心力;是凝聚中华民族情感认同的纽带,能够唤起中华民族共同的文化身份认同[17]。

在厘清与中华民族共有文化符号相关概念和学理的基础上确定其研究范式,是引导学术争鸣、增强研究话语权的关键。以下主要以五元文化符号模型为体例来展示研究规范:

1.符事

对符事的研究是探明文化符号的起源。这些起源一般都为各种形态的文献(书报记录、文件资料、实物遗迹、口碑采风等)所记载,因此要运用文献法、对勘法、语言历史学研究法、历史语音学研究法、词义演变法等进行搜集和整理。以酒的起源为例,可以从《说文解字》《珊瑚钩诗话》等文献中找到记录。宋代张表臣在《珊瑚钩诗话》中写道:中古之时,未知曲蘖,杜康肇造,爰作酒醴,可为酒后,秫酒名也。在研究中由于相关文献比较多,内容可能大相径庭,因此正本清源是非常必要的。以笔为例,其起源于新石器时代,这从仰韶文化遗址中陶器的彩绘图案就可得知,这是正统起源,至于蒙恬造笔的传说、来自羌人的语言证明等都是假说。

2.符史

对符史的研究即梳理文化符号的演变过程,即从发展到定型的经历。文化符号的演变资料除保存在文献中以外,还有很多需要靠归纳、总结。因此,各种学科的综合或者边缘学科的研究方法就显得尤为重要。当然,前述研究方法也必不可少。以舞蹈为例,其原型应当是劳动者动作的单纯再现,在新石器时代出土的陶器上就有原始集体舞的绘图。《吕氏春秋》载“昔葛天氏之乐,三人操牛尾,投足以歌八阙”,并且甲骨文中“舞”字就是一个人抓着牛尾跳动。夏商时期,出现了用于巫术施法的巫舞。“巫”字在甲骨文中的写法与“舞”字一样,读音相同,这表明巫舞实际就是舞,而舞蹈也可能部分源自巫术。周朝将古代的舞蹈进行总结和加工,形成“六代之乐”——《云门》(黄帝)、《大成》(尧)、《大韶》(舜)、《大夏》(禹)、《大澧》(成汤)、《大武》(周武王),舞蹈正式形成。

3.符指

对符指的研究即明确文化符号所指的对象。文化符号所表示的事物,其命名主要依据外形、功能以及起源、演变等。因此,需要使用的研究方法多为语言学中的理据法、造词法以及文化语言学中的透射法、关照法等。以中式方桌(八仙桌)为例,汉代以前,人们为了休息和随手放置物品设计出桌形器具几。“几”为象形字,其描绘的物体就是两张侧板上加上一张横板。《说文解字》载“古人坐而凭几”。唐代随着胡椅的传入,原有的几增加高度和柱腿,目的是将腿放在几下。在唐代敦煌壁画中就有此类器具。至于命名为“桌”,主要基于同音和象形原则。“桌”与“卓”同音,“卓”意为高而直立,因此“卓”的音和义被借来代表上述器具。为表明该器具的形状特点,在“卓”字的下部增加了撇和捺,代表柱腿。相传八仙中的曹国舅曾从农家的四方桌上带走八样菜肴,人们为了讨吉利就将方桌改叫八仙桌,即八仙坐过的桌子。

4.符形

对符形的研究即描绘文化符号的形式。文化符号的形式通常需要借助人类的五官去感知,用语言去描述。因此,需要使用到的研究方法主要有文学艺术中的白描法、临摹法、对比法、感知法、构拟法等。对于抽象的文化符号的形式描述,还需要采用综合法和概括法,摄取其精髓,反映其特点。以武术为例:武术起源于原始社会人们捕捉猎物和抵御野兽侵袭的身体动作,以及部落之间的军事斗争,大约到三皇五帝时期基本形成,并诞生了最早的武术家蚩尤。武术分为传统军械武术和传统徒手武术,前者主要是武举项目,与现代奥运会更为接近。传统徒手武术五花八门、派别林立,因此形状很难描绘。对此,可以从古代武侠小说中找到相关描述,如宋代刘斧的《王实传》中就有孙立与张本打斗情节的描述。太极拳作为武术的代表之一,其基本形式可以依据下图进行形象性描写。

5.符义

对符义的研究即描述符号所蕴含的特殊意义。文化符号的象征意义一般需要经历长期的积累和凝练,同时受制于一定的社会语境,因此在提炼意义时,应当符合正确的世界观、价值观和人生观。为此,可以使用社会学、文化学、政治学等不同学科相结合的研究方法,如综合法、评价法、理解法、比较分析法、社会研究法、跨学科研究法、历史研究法等。以石狮为例,其为传统建筑中经常使用的装饰物。狮子形象大概在汉朝就已出现,并作为吉祥物立于大门两侧。直到唐代,石狮都是佛教中庄严吉祥的神灵之物,用以震慑信众,令其产生敬畏心理。唐宋之后,石狮被视作守卫大门的神兽,象征着吉祥如意、平安幸福。明清时期,银号门前也立石狮,象征着招财进宝。当下石狮象征的主要是神圣庄严的权力、祥瑞辟邪的神物、源源不断的财富,这表达了中华民族祈盼和平和美好生活的心声。

五、展望

共有文化符号对中华民族而言,是共有价值观的体现和共有精神家园的维系,是民族共同体形成的文化纽带和内在基因,更是巩固共同体意识的文化基础和内驱力。中华民族共有文化符号是中华民族文化共同性和融合性的展现,因此科学、客观地对中华民族共有文化符号进行研究,有助于树立中华民族的良好形象,增强各族人民的国家认同、民族认同、文化认同,更有助于解决各民族之间出现的内部矛盾。而基于不同地域的中华民族共有文化符号研究,不仅是其有机组成部分,更是有益补充。我们深信,运用文化符号学理论和研究范式对中华民族共有文化符号进行研究,将为中华民族共同体意识学科的发展夯实基础,为其研究拓宽视野。同时,基于中华民族共同体意识的共有文化符号研究,也会有助于中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系的建立和发展。