成渝城市群景观生态风险与人类活动强度时空关联分析

魏靖阳,於 冉,2*,付丹阳,苏 越,2,汪 沁

成渝城市群景观生态风险与人类活动强度时空关联分析

魏靖阳1,於 冉1,2*,付丹阳1,苏 越1,2,汪 沁1

(1. 安徽农业大学经济管理学院,合肥 230036;2. 安徽农业大学国土资源研究所,合肥 230036)

成渝城市群承担着重要的经济发展与生态安全责任,探讨快速发展背景下景观生态风险受人类活动强度的影响效应及变动趋势,对于地区规划发展及生态治理具有重要意义。基于2000、2010和2020年三期成渝城市群土地利用遥感数据,构建景观生态风险、人类活动强度评价方法,并基于GWR模型、双变量局部空间相关性分析、耦合测度,揭示两者的时空关联特征。结果显示:(1)2000—2020年研究区逐渐改善,风险呈中间高、四周低的特征,且中心城市在2020年降为低风险。(2)研究区显著提高,空间分布与较为统一,主要以中心城市向外辐射扩张为趋势。(3)2000—2020年间负相关系数由中心城市扩张至整个城市群中部,与间空间正相关性不断减弱,高-高聚集区主要集中于研究区中部城市,低-低聚集区分布在山地林区,低-高及高-低聚集区均有增加趋势;两个指标耦合协调度在20年间显著提升,研究区中部高度协调面积扩张明显。妥善治理生态风险、科学规划发展策略可将人地矛盾转为相互促进的新局面,研究结论可为地区生态风险治理、合理谋划发展提供科学参考。

景观生态风险;人类活动强度;时空关联;GWR模型;耦合测度;成渝城市群

自改革开放以来,我国以难以复制的速率完成了从农业国到世界第一工业大国的转变[1],并快速实现了工业化和城镇化,人类活动强度随之飞速攀升,改造自然环境的规模和强度不断增强,对景观格局和生态环境的影响变得愈发深远[2]。虽然通过对土地的利用获取了经济红利,但不合理的利用和过度开发却使得人地矛盾进一步激化[3],生态系统承受着巨大压力[4]。新世纪后,我国进入了一个新的发展阶段,强调生态自然与经济社会的和谐发展,在“以人为本”、“以生态为本”的前提下,提出了重要的“科学发展观”理念和“绿色崛起”发展战略[5]。在党的二十大报告中,进一步将“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”和“绿水青山就是金山银山”作为高质量发展的要求,再次拔高了生态文明建设的战略地位[6]。因此,在经济快速发展和人地和谐共生的双重背景下,探究我国发达地区人类活动强度和景观生态风险之间的时空关联特性,是缓和地区人地矛盾、治理防范生态风险并保障地区可持续稳定发展的一个重要议题。

景观生态风险评价是生态风险研究的重要分支[7-8],其风险多发生于人类活动较强景观范围[9],因景观格局受人类影响颇深,可将景观尺度用作耦合人类-环境的重要尺度[10]。该评价方法从景观格局角度构建景观生态风险指数反映生态风险强弱[11-12],其结果可作为区域用地布局优化与生态风险治理的科学依据[13]。20世纪90年代以来,学者基于传统生态风险评价模型与景观生态学理论发现了景观格局与生态风险间的紧密联系[14],并将该评价方法与地统计学融合,取得了众多研究成果。近年来学者纳入用地模拟[15]、尺度效应探讨[16]、冷热点分析[17]等方法进一步深入分析了景观生态风险的演变趋势及影响因素,研究区域主要集中在河流流域[18]、城市地域单元[19]、海岸带[20]、特殊地貌区[21]、农牧交错带[22]等典型生态脆弱区。然而,尽管各学者已找到景观生态风险演变的底层逻辑源于土地利用布局受人为影响而发生改变,但对于景观生态风险与人类活动强度间的交互影响作用研究较少,因此在景观角度分析生态风险受人为干扰度上具有一定的局限性。

人类活动强度是指一定区域受到人类活动影响而产生的扰动程度[23]。目前,在反应人类活动强度指数的计算上,学者已总结探索出多种方法,贾艳艳等利用土地利用类型的建设用地当量系数折算法,将所有用地类型按照其折算系数折算为建设用地当量加总计算得出人类活动强度[24];李理等基于生态系统类型的变化表述人类活动强度[25];韩美等选取能够反映人类活动强度的土地类型通过加权综合指数法反映区域人类活动强度[26]。可见各学者在强度的计算上,多选取单一类型的指标,但根据徐志刚等的研究结论指出,人类活动强度是自然环境条件与人类社会经济活动综合作用的结果[27],仅靠单一类型的指标难以反映人类活动的综合性特征,因此如何综合选取合适的指标和权重是评价区域人类活动强度的难点[28]。同时目前针对人类活动强度对于景观生态风险的影响机制,各学者主要依赖地理探测器进行全局分析[29-30],该方法虽可得出能体现人类活动强度的因子对于景观生态风险的影响能力,却无法从空间上得出两者间具体的作用特征,且对于两者的关联性探讨不够深入,需进一步深化。

作为我国西南腹心的国家级城市群,成渝地区承东启西、连接南北,在国家区域协调发展中具有重要的地位,同时该区域地貌类型复杂多样,自然灾害频繁发生,承担着长江流域重大生态安全责任。基于此,本研究以中国西部发展中心—成渝城市群作为研究区域,对景观生态风险与人类活动强度测算的相关研究进行梳理总结,从自然、经济、社会3个层面选取指标测度人类活动强度。探讨该区域景观生态风险与人类活动强度的时空关联特征,揭示人地关系演变趋势,为该地区科学治理防范生态风险,合理谋划开发强度,协调人地关系提供科学参考。

1 数据与方法

1.1 研究区概况

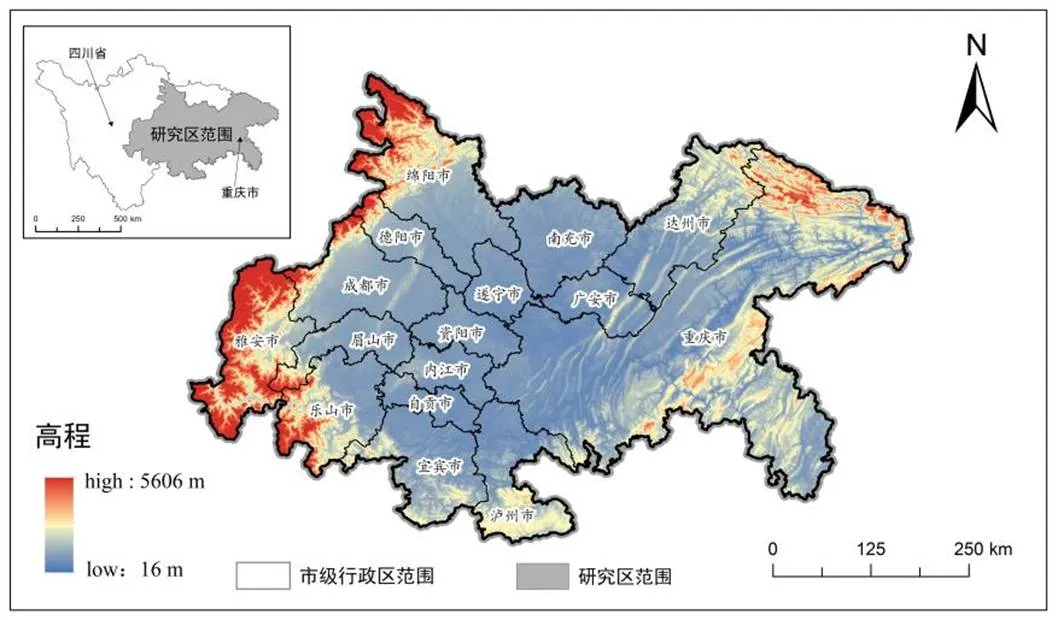

成渝城市群位于我国西南,地理位置介于101°94′~110°21′ E,27°66′~33°03′ N之间,是我国建设“两横三纵”城镇化战略格局的重要节点,西部大开发的核心地区。国务院在2016年5月批准的《成渝城市群发展规划》[31]中将行政范围确定为重庆市29个区(县)及四川省雅安市、绵阳市、德阳市、成都市、眉山市、乐山市、南充市、遂宁市、资阳市、内江市、自贡市、宜宾市、泸州市、广安市、达州市共15个市,但由于重庆境内城口县、巫溪县、奉节县、巫山县、石柱县、武隆县、彭水县、酉阳县、秀山县虽未进入规划,但在一体化政策推动下全力推进融合建设,因此也纳入本研究范围,为方便描述,融合为重庆市全境进行分析。因地处四川盆地,地形主要以平原、丘陵和山地为主,总面积24.22万km2,其中部地势平坦,主要用地类型为耕地,该地类占研究区总面积的51.70%;山地部分主要为林地,面积占比37.65%。属亚热带湿润气候,生态禀赋优良,东暖夏热,雨量充沛,年均降水量达1 000~1 300 mm。地区自然资源和人力资源丰富,拥有完备的汽车、电子、机械、能源等现代产业体系,常住人口9 437.79万人(2022年),生产总值达73 344.25亿元(2022年)。因处于“一带一路”和长江经济带的交汇处,成渝城市群在国家发展中一直处于重要位置。

1.2 数据来源

所用数据包含土地利用遥感数据(land use-cover change,LUCC)、夜光遥感数据(DMSP-OLS)、世界人口分布数据(Population Distribution, PD)、数字高程数据(DEM)。其中土地利用数据用于计算景观生态风险指数及人类活动强度,来源于Globeland 30,该数据集空间分辨率为30 m,由自然资源部牵头更新,历年总体精度达80%以上,符合研究需要,原数据集将土地利用类型分为10类,现根据研究需要,将景观类型同类合并为耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地共6种。夜光遥感数据源于通过整合DMSP- OLS 和 SNPP-VIIRS 数据得到改进后的1992—2019年中国的时间序列类DMSP-OLS数据,空间分辨率为1 km,数据集已更新至2021年[32]。世界人口数据源于美国能源部橡树岭国家实验室(ORNL),为目前全球最为可靠的,具有分布模型和最佳分辨率的全球人口动态统计分析数据库。各数据来源如表1所示。

图1 研究区区位图

Figure 1 Location map of the study area

1.3 研究方法

1.3.1 评价单元划分 为计算景观生态风险()及人类活动强度()这两个空间指标,利用ArcGIS 10.8数据平台中fish net工具,综合考量研究区面积及评价单元大小导致的景观细节丢失(可塑性面积单元问题)[10],将研究区划分为1 244个边长为15 km的正方形网格作为评价单元,用于计算各个独立单元内景观生态风险指数及人类活动强度指数作为该单元中心的对应值,该研究尺度能够保证研究的精度需要,同时运算量合理。

1.3.2 景观生态风险指数计算 景观生态风险指数用于衡量区域土地利用格局引起的生态风险,可作为耦合生态风险与人类活动的重要指标,指数计算中解释变量为影响景观生态风险的内在因素和外在因素,内在因素为景观自身的脆弱程度,外在因素为景观受到外界干扰程度[33]。其计算公式为:

其中:

式(1)中,ERI为第个单元中的景观生态风险指数,其值越大表示该评价单元中心景观生态风险越强,A为第个评价单元中类景观的面积,A为第个单元中的景观总面积。式(2)中,F为景观脆弱度,由专家打分法赋值,结合前人研究成果,将耕地、林地、草地、水域、建设用地、未利用地分别赋值为4、2、3、5、1和6,并进行归一化处理。式(3)(4)(5)(6)中,a、b、c为对应景观指数的权重,且和为1,同前人研究成果,分别赋值为0.5、0.3和0.2;n为类景观的斑块个数,A为类景观的面积,为景观总面积,Q为类景观出现的单元数与总单元数的比值,M为类景观斑块个数与斑块总个数的比值,L为类景观斑块面积与样方总面积的比值。

1.3.3 人类活动强度指数计算 本研究以地表受人类影响程度来反应人类活动的强弱,由于人类活动仅由单一的土地利用数据难以准确体现,因此纳入夜光遥感数据、人口栅格数据进行人类活动强度指数()的计算,并设置对应权重,从综合角度刻画人类活动强弱[34]。计算公式如下:

式(7)中,为人类活动强度,其值越高,表明人类活动强度越强,为夜光遥感数据、为人口栅格数据、为土地利用数据,均进行统一归一化处理后纳入公式计算;a、b、c为对应指标的权重,参考已有研究成果[35],分别赋值为0.3、0.3和0.4,权重设置由多名专家以李克特5点量表打分评定得出,评定结果经肯德尔协调系数检验具有显著一致性。土地利用权重根据学者总结前人成果采用层次分析法确定的数值,按照耕地0.3、林地0.05、草地0.05、水域0.05、建设用地0.55、未利用地0的设置纳入计算。

1.3.4 地理加权回归 地理加权回归(GWR)是对普通线性回归模型的拓展[36],将数据的空间位置嵌入方程中进行计算,该回归方法考虑到空间变量的局部特性,能灵活进行局域调整优化权重,每一个样点都有独立的系数值,使所得结果能更准确反应实际情况。其计算公式为:

式(8)中,(u,v)为采样点的坐标,(u,v)为采样点上的第个回归系数,为地理位置相关函数,估算过程中采用权重函数得到,为解释变量个数,x为解释变量x在点上的值,为随机干扰项。

1.3.5 双变量空间相关性分析 为探究人类活动强度对景观生态风险在空间上的影响关系,利用Geoda软件中的双变量全局及局部相关性分析模块,并根据局部相关性结果绘制LISA空间聚类图,计算全局相关性回归系数(Moran’I)分析两个变量在研究区的空间集聚趋势[36],指数介于[-1,1],其值为正表明呈现空间正相关性,反之亦然。计算公式分别为:

1.3.6 耦合协调测度 借鉴现有研究成果[34],通过物理学中耦合模型来测算研究区人类活动强度与景观生态风险间的耦合协调度,其计算公式为:

式(11)中,代表景观生态风险指数与人类活动强度的耦合系数,其值大小表示两者相互影响的程度,表示两者的综合调和指数,系数、反应各子系统的重要程度,本研究经参考已有研究[37]认为两者重要程度相同,因此均取值为0.5,表示景观生态风险指数与人类活动强度间的耦合协调程度,值越高,表示两者耦合协调性越好。

2 结果与分析

2.1 2000—2020年研究区景观生态风险时空演变

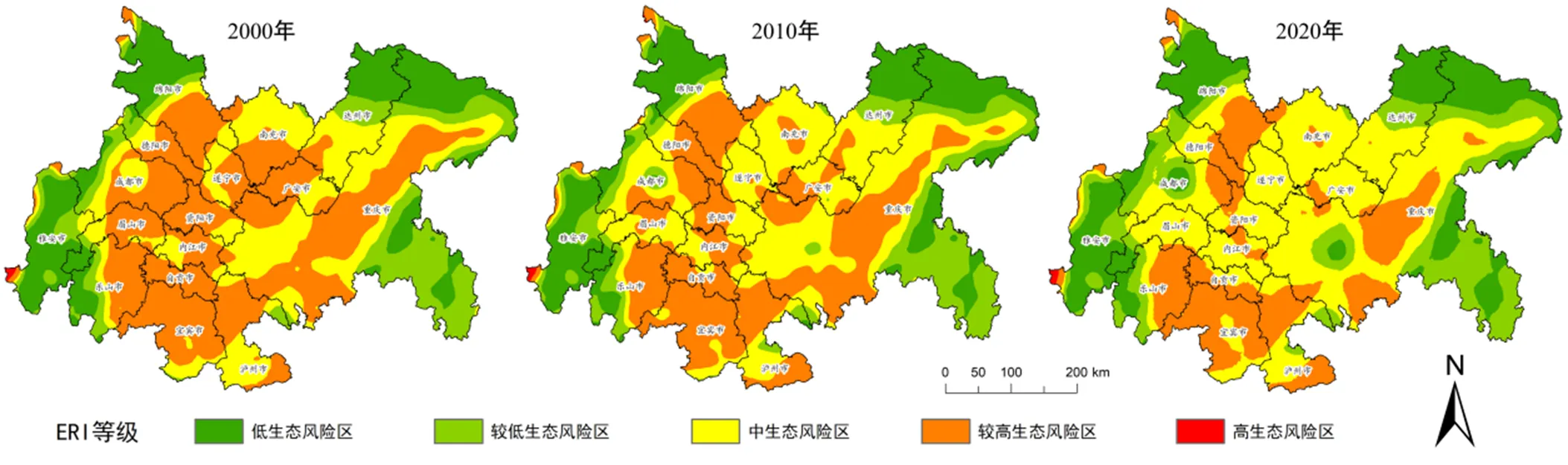

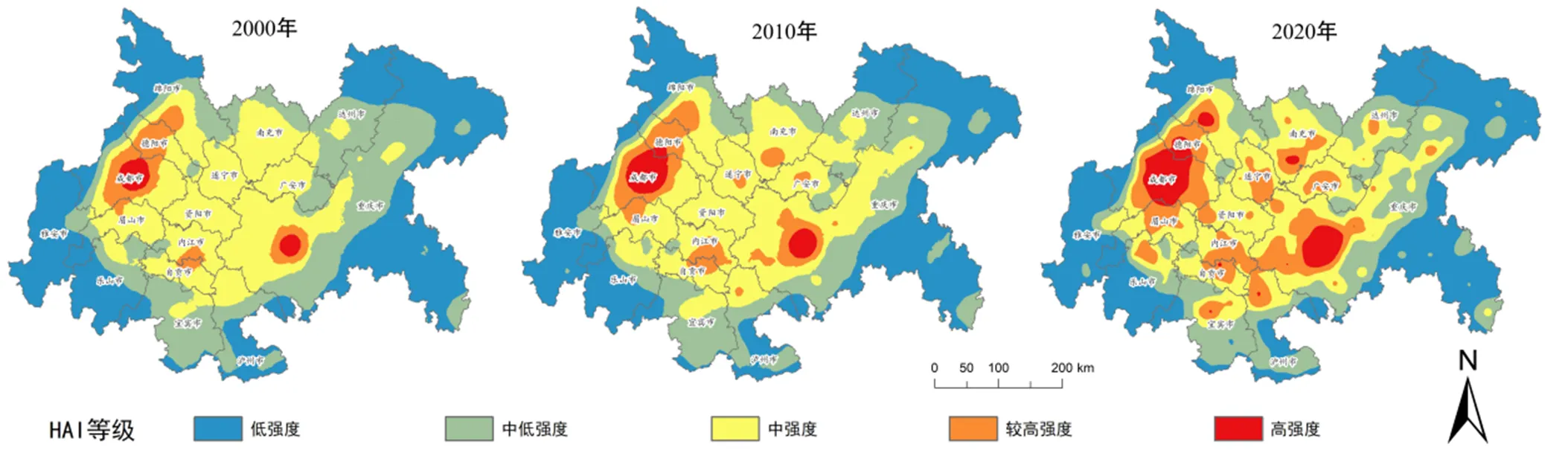

将研究区3个时间节点分单元计算景观生态风险指数后,利用ArcGIS 10.8进行克里金法空间插值处理,通过自然断点分级法将研究区景观生态风险分为5个等级,分别为低风险区(≤0.035 7)、较低风险区(0.035 7<≤0.0 435)、中风险区(0.043 5<≤0.049 8)、较高风险区(0.049 8<≤0.074 3)、高风险区(>0.074 3),生成2000—2020年研究区景观生态风险空间分布图(图2)与风险面积变动表(表2)。

3个时间节点研究区景观生态风险均值对应为0.045 7、0.045 2和0.044 3,呈现显著降低趋势。从图2中看出,研究区生态风险总体呈现中间高,四周低的态势。高风险区面积占比很小,分布在雅安市西部高海拔裸地区域,且风险点、风险面积较固定,在2000—2020年间小幅增长42.51 km²。较高风险区面积较大,主要分布在绵阳市南部、德阳及成都市东部、资阳市中西部、眉山市、内江市、乐山市、自贡市、宜宾市、泸州市北部、重庆中部及研究区西部几处草区,分布地多为水域、草地、耕地交错分布带或草地集中区,因地类景观整体性较弱,景观脆弱度较高,故风险较高。其中,眉山市、资阳市、成都市等中部城市在20年间妥善治理生态风险后,风险明显好转,较高风险区面积也由2000年的41.49%的占比随之降至2020年的22.80%。随着较高风险区生态改善,研究区中风险区域范围不断扩大,到2020年时成为中部地区主要风险等级,20年间面积增加34 333.32 km²,占比也提升至39.80%。较低风险区主要介于中等与低风险区之间,渝东南地区多为较低风险等级,面积在20年间占比提升了3.57%。低风险区主要分布在研究区四周山区林地,地区林地保持较高景观整体性,且林地生态系统稳定,抗外界干扰能力强,生态风险较弱,在20年间扩张2 243.06 km²。同时重庆市主城区及成都市城区生态风险在20年间逐渐好转,中心城区低风险区面积不断扩大,表明研究区在发展经济的同时,生态环境也得到良好治理,使中心城市在快速城镇化进程中,并未造成生态地类的破碎化,低景观损失度的建设用地替代了较高损失度的地类,使得城区景观生态风险降低。

图2 2000—2020年研究区景观生态风险时空演变

Figure 2 Spatio-temporal evolution of landscape ecological risk in the study area from 2000 to 2020

表2 2000—2020年研究区风险等级变动

2.2 2000—2020年研究区人类活动强度时空演变

同景观生态风险空间可量化操作方法一致,将研究区人类活动强度()划分为低强度(≤0.069 6)、较低强度(0.069 6<≤0.111 9)、中强度(0.1119<≤0.1541)、较高强度(0.1541<≤0.230 2)、高强度(>0.230 2)。由图3可见,2000—2020年研究区人类活动强度明显提高,且在2010—2020年这10年的增长速率最快,研究区人类活动强度同景观生态风险特征相似,主要呈现四周低,中间高的态势。增长趋势主要以成都市、重庆市主城区两大高强度中心城市逐步向外扩张,其余地级市也在20年间逐渐发展,人类活动强度显著提升。细分来看,南充市市区在2000年为中强度,到2020年已具有一定高强度规模,发展速度在各中小城市中为较高水平;成都市发展向北辐射,德阳市、绵阳市均出现高强度区域;重庆市主城区向西北发展,因大学城及渝北地区地势平坦适合建设开发,且响应成渝双城融合建设号召,拉近两城距离,人类活动强度向西北蔓延。但重庆范围内除主城区外,渝东北、渝东南区县人类活动强度相对较弱,且主要沿长江沿线城市发展。研究区四周主要为山区林地,因生态保护政策,未对山林地区进行毁林造地,使得四周区域人类活动强度低下,生态系统因此受到良好保护。总体来看,研究区遵循以大型城市为中心,向外辐射拉动的发展思路,成都市与重庆主城区之间的各地级市人类活动较强,处于四周的城市人类活动强度相对较弱。因重庆市渝东北、渝东南地区多为山地,地形复杂,开发难度较大,城市主要沿长江流域发展,人类活动强度较之研究区内四川省地级市相对较弱。

根据人类活动强度变动表(表3),研究区低强度区域由2000年的88 577.76 km²减少至2020年的83 932.13 km²,变动幅度较小,占比下降1.92%,源于低强度区域多为研究区四周山区林地,因生态保护政策,人类活动较少向山林蔓延;较低强度与中强度区域面积减少较多,分别减少11 519.2 km²与 11 309.48 km²,占比分别降低4.75%与4.67%,可见研究区较低及中强度区在发展带动下有较大提升;较高强度区域面积大幅扩张,由2000年的11 069.96 km²增长至2020年的31 494.44 km²,占比提升至13.00%,显现中心城区向周边城市辐射效力强劲;成都市及重庆市主城城区高强度区域增长显著,且个别城市中心城区也出现高活动强度现象,致使高强度区面积由2 841.16 km²增长至9 900.81 km²。

图3 2000—2020年研究区人类活动强度时空演变

Figure 3 Spatio-temporal evolution of human activity intensity in the study area from 2000 to 2020

表3 2000-2020年研究区人类活动强度变动

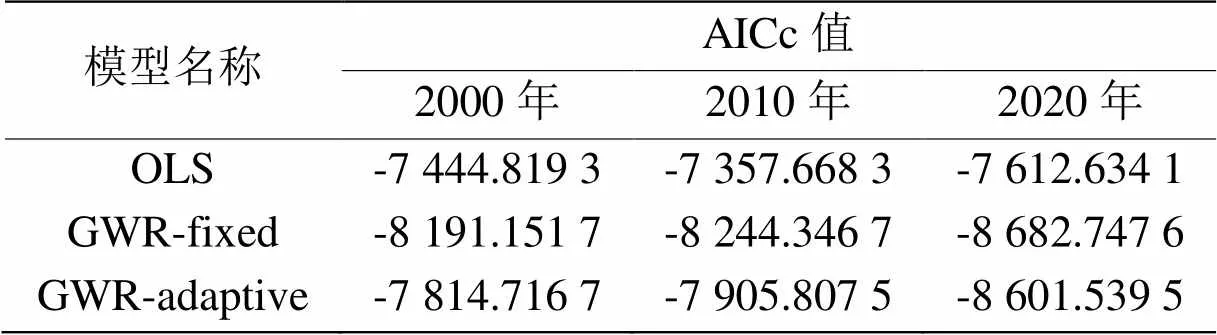

表4 各模型设置下AICc值

2.3 人类活动强度与景观生态风险空间相关性分析

2.3.1 人类活动强度对景观生态风险的影响空间分异特征 利用ArcGIS 10.8空间统计工具模块中的地理加权回归模型(GWR)探索研究区景观生态风险与人类活动强度间的空间影响关系。研究以景观生态风险为因变量,人类活动强度指数为解释变量进行回归分析,距离权重衰减函数选取高斯函数作为内核,使用信息准则(AIC)法寻求最佳带宽,并根据最小AICc值选择最合适的带宽[38]。分别计算OLS模型及GWR模型Fixed、Adaptive核类型下的AICc值,所得结果如表4所示,对比发现,在GWR模型Fixed核类型下,AICc值最小,表明该模型设置下带宽为最佳带宽。

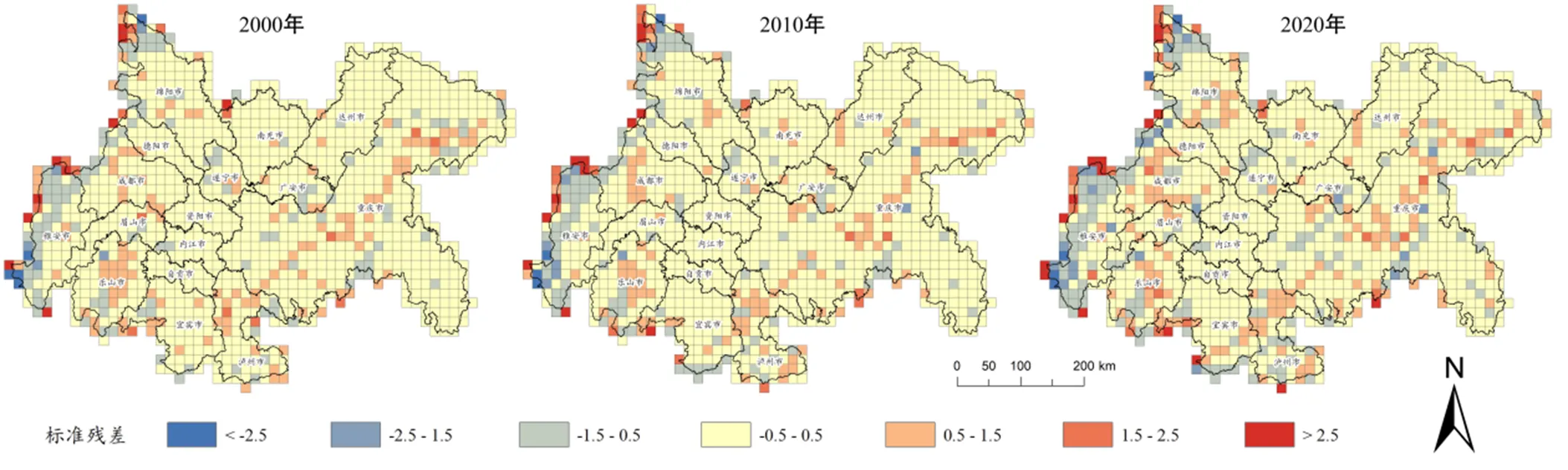

以GWR模型Fixed核类型进行回归运算,其结果如表5所示,带宽大小(Bandwidth)在37 000 m左右时,模型拟合度最好;残差平方(residual squares)和Sigma值均是越小模型拟合度越好;²为决定系数,其值界于[0,1],其值越大表示模型拟合效果越好。拟合结果(表5)显示3个节点的决定系数均大于0.59,且根据图4中可知,研究区绝大部分区域标准残差处于[-2.5,2.5](若标准残差绝对值大于2.5,表明该区域的回归预测不可靠),表明模型拟合良好。

回归系数空间分布图(图5)可体现空间上景观生态风险与人类活动强度的影响关系,当回归系数为正时表明景观生态风险与人类活动强度呈正比,反之相同。从图5中可知,2000年成都市东部、眉山市东部、德阳市东部、自贡市、资阳市西部及重庆市主城区回归系数为负且数值较小,同时该地区人类活动强度较高,表明该区域人类活动越强,景观生态风险越弱,源于该区域人类活动加强会显著扩张建设用地面积,降低区域景观损失度使得风险随之降低;经过20年的发展,研究区中部地区回归系数转为负值且均处于[-0.57,0]区间,表明经济发展能够显著影响人类活动与景观生态之间的关系,研究区中部城市人类活动越强,景观生态风险越低;研究区西北部、西部草地、裸地区域,回归系数为负且数值较大,该地区因地类受人为干扰程度低,景观脆弱,如人为合理加以改造建设,可显著降低该区域景观生态风险。研究区山林地区景观整体性高,抵抗外界风险能力强,其景观生态风险较低,在受人类活动影响干预时,会破坏林地整体性,增高林地破碎度,破坏生态稳定。

表5 地理加权回归模型检验参数

图4 地理加权回归(GWR)标准化残差空间分布

Figure 4 Spatial distribution of geographically weighted regression ( GWR ) standardized residuals

图5 景观生态风险与人类活动强度回归系数分布

Figure 5 Regression coefficient distribution of landscape ecological risk and human activity intensity

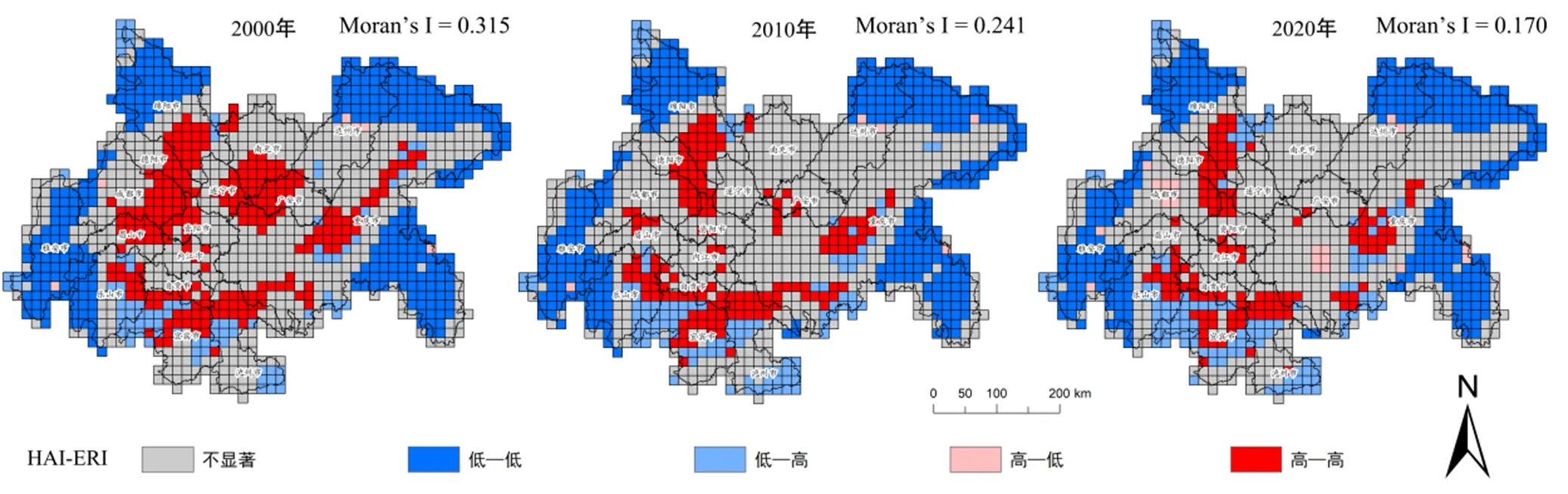

2.3.2 双变量局部空间相关性分析 利用Geoda软件对研究区景观生态风险与人类活动强度进行双变量局部相关性分析,将景观生态风险设为滞后值,生成研究区空间关联特征图(图6),图6中低-低表示低与低集聚,低-高表示低与高集聚,高-低表示高与低集聚,高-高表示高与高集聚。根据图6中所示,总体上,研究区四周为低-低集聚区;高-高集聚区主要位于研究区中部,且呈逐渐减少趋势。绵阳市、宜宾市、泸州市、德阳市、成都市、眉山市、资阳市、自贡市、遂宁市、广安市、南充市、重庆市沿江区县均为高值集聚区。在2000年后,高值集聚区数量逐渐减少,到2020年时主要位于绵阳市南部、德阳市东部、成都市东部、内江市北部、自贡市、宜宾市中部、泸州市北部及重庆市中部地区。低-低集聚区位于绵阳市、雅安市高海拔区、达州市及重庆市北部及南部山林地带,同时具有低景观生态风险值与低人类活动强度。低-高集聚区位于绵阳市北部草地、雅安市西部裸地、宜宾市、乐山市部分地区及重庆市中部高值集聚区周边,且有向宜宾市南部及泸州市东部蔓延的倾向,该地区人类活动强度较低,景观生态风险较高,主要由于地区原始景观损失度较高,需对当地原始自然景观施行重点治理。高-低集聚区较少,主要分布于低-低集聚区周边,且在2020年重庆市主城区及成都市城区得到新增,表明该地区人类活动强度增强不会对生态环境造成破坏,反而有序规划的建设用地会显著降低当地生态风险。3个时间节点的莫兰指数(Moran’s I)分别为0.315、0.241和0.170,表明研究区与在空间上总体呈现正相关关系,即人类活动强度越强,景观生态风险越高,但这种正相关关系在20年的发展中不断降低,表明研究区人类活动强度对景观生态风险的正向影响效应越来越弱,人类活动的增强不会显著提升区域生态风险。

图6 景观生态风险与人类活动强度空间聚类图

Figure 6 Spatial clustering of landscape ecological risk and human activity intensity

图7 景观生态风险与人类活动强度耦合协调度等级分布

Figure 7 Grade distribution of coupling coordination degree between landscape ecological risk and human activity intensity

2.4 景观生态风险与人类活动强度耦合测度

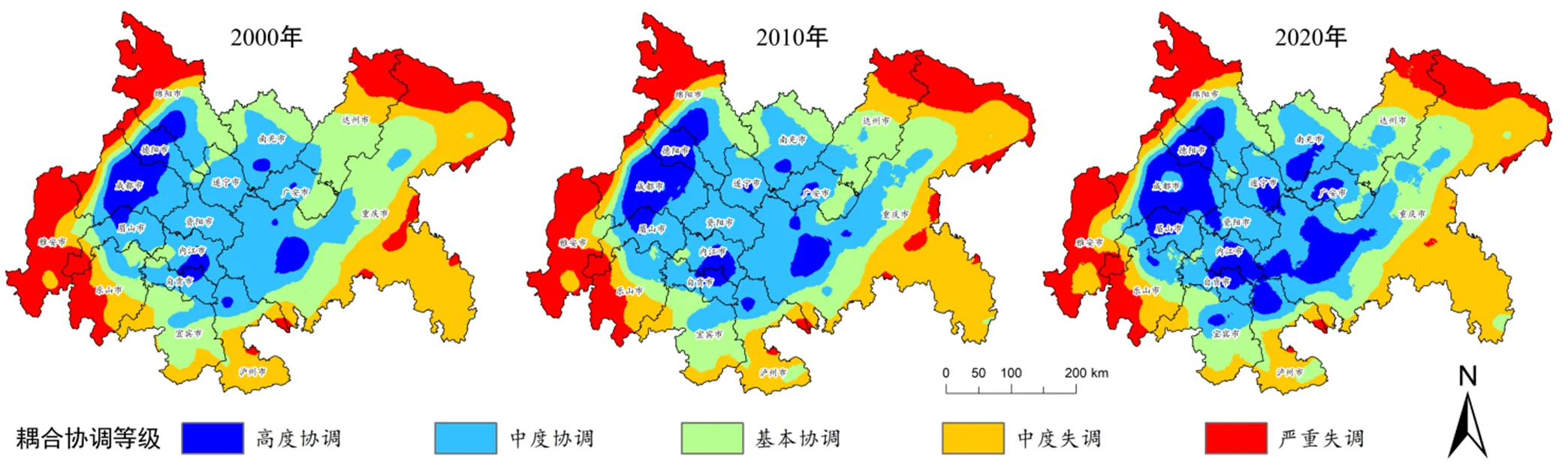

耦合测度能够体现研究区景观生态风险对于人类活动强度的协调性,对两个变量的空间耦合关系进行分析对地区梳理人地关系具有重要意义。同上对3个节点耦合协调系数进行空间插值处理,以自然断点分级法将协调等级划分成高度协调(>0.106 1)、中度协调(0.085 1<≤0.106 1)、基本协调(0.061 8<≤0.085 1)、中度失调(0.035 0<≤0.061 8)、严重失调(<0.035 0)5个等级。得到耦合协调等级分布图(图7)及协调面积统计表(表6)。

由图7中可见,研究区各区域协调性差异显著,失调区主要集中在研究区四周边缘,协调区集中于研究区中部。严重失调区集中在绵阳市北部、雅安市、乐山市西部、达州市北部、重庆市中部及渝东北地区,主要用地类型为林地、草地及未利用地,虽其在20年间面积持续缩减,但2020年仍占研究区面积的15.32%,表明研究区仍有相当部分区域处于高度失调状态,生态治理工作需进一步加强;中度失调区主要位于协调区外围及重庆市东部地区,面积占比20%左右,且变动较为稳定。研究区中部城市耦合协调性有显著提升,20年间基本协调及中度协调区面积占比分别降低3.75%和1.08%,并逐步向高度协调转移,成都市及周边地区、内江市城区、南充市城区、重庆市主城区均呈现出高度协调性,且在20年间不断向邻近城市扩张,高度协调区呈逐渐连通趋势,面积由2000年的14 918.92 km²增长至2020年的33 941.38 km²,占比提升7.85%,区域生态环境质量显著提高。

表6 耦合协调面积统计

3 讨论与结论

2000—2020年,研究区景观生态风险逐渐改善,在2010—2020年间下降趋势更为明显,中度及以下风险区面积大幅增加,面积占比从2000年的58.42%上升至2020年的77.09%。研究区在2000年时较高风险区面积占比最大,为41.49%,但这一数值在2020年下降为22.80%。风险较高区域集中在境内中部城市及西部草地与未利用地分布地带;四周山地林区因景观类型抗外界干扰强,保持较高景观整体性,生态风险较低,且成都市及重庆市主城中心城区在2020年降至低风险。

2000—2020年,研究区人类活动强度大幅提高,且增长趋势很强,较高及以上强度面积占比由2000年的5.75%升至2020年的17.09%,主要由成都市及重庆主城区中心向外扩展为趋势,并辐射周边城市,符合成渝双城带动发展范式。低强度区域位于研究区四周山区林地,因得益于生态保护政策,在快速城镇化的20年间面积占比仅降低1.92%。

研究区与值在GWR模型中拟合良好,回归结果显示,2000年研究区除高人类活动强度地区外,其余大部回归系数均为正值。经过20年的治理,研究区在2020年除四周山地林区外,中部主要城市群已实现回归系数转为负值。同时两者耦合协调度在20年间明显上升,研究区中部高度协调区面积显著增加。空间上低-低集聚区位于研究区四周山区林地,在20年间变化较小;高-高集聚区散落分布于中部各城市,在20年间呈减少趋势;低-高集聚区分布在研究区南部及高值集聚区周边,且有扩张趋势;高-低集聚区在2020年时在中心城市范围内出现。

本研究从自然、经济、社会3个层面构建人类活动强度指数反应研究区人类活动特征,弥补了已有研究多选取单一类型变量无法反应指数综合性的不足,并构建了景观生态风险指数,分析了两者之间的空间关联特征。该方法进一步深化了景观生态风险的研究,不仅从用地布局层面给出了生态风险治理参考,同时分析了人类活动强度对地区景观生态风险的影响效应,对地区在“两山”理论背景下科学规划发展策略提供科学帮助。在空间关联性研究中,选取拟合度更好的GWR模型进行回归分析,规避了普通线性回归无法考虑指标空间异质性的弊端,显著提升研究精度。但对于如何更为准确刻画人类活动强度以及如何更为深入地挖掘两者的相互作用关系,并针对不同发展阶段地区给出对应的评价方法,在未来仍需进一步探讨。通过研究发现,城镇化的大力推进能够显著改变研究区景观生态风险特征,但在成渝城市群的妥善生态治理下,在2000—2020年间,人类活动强度不断攀升的同时,景观生态风险却逐渐改善,表明研究区在正确的用地规划与生态治理思路下,良好维护了生态地类景观整体性,未出现过度开发致使生态破坏的情况,且研究区内人类活动最高的中心城市区,在2020年已降为低风险。研究表明合理规划用地布局,维护景观整体性,可使经济发展不以牺牲生态环境为代价成为现实,生态环境得到妥善治理后,人类活动强度与景观生态风险可呈现正相关性,两者的相互促进也使得人地矛盾转为人地和谐,体现出人与自然和谐共生的倡导具有很强的现实意义。

[1] 方创琳.改革开放40年来中国城镇化与城市群取得的重要进展与展望[J].经济地理,2018,38(9):1-9.

[2] 刘世梁,刘芦萌,武雪,等.区域生态效应研究中人类活动强度定量化评价[J].生态学报,2018,38(19):6797-6809.

[3] 陈艳红,于婧,聂艳,等.土地利用水平与景观生态风险的空间耦合:以十堰市为例[J].水土保持研究,2021,28(1):2 85-291,2.

[4] 王庭辉,王喜,秦耀辰,等.丹江口库区生态系统服务价值与人类活动时空关联分析[J].长江流域资源与环境, 2021, 30(2):330-341.

[5] 刘思华.科学发展观视域中的绿色发展[J].当代经济研究,2011(5):65-70.

[6] 徐慧,刘希,刘嗣明.推动绿色发展,促进人与自然和谐共生:习近平生态文明思想的形成发展及在二十大的创新[J].宁夏社会科学,2022(6):5-19.

[7] 孙咏琦,李约翰,李强军,等.基于景观格局的玉溪市“三湖”流域生态风险演化分析[J/OL].水生态学杂志: 1-15 [2023-03-29].https://doi.org/10.15928/j.1674-3075.202202090034.

[8] 修炀景,侯蒙京,田骄阳,等.基于土地利用/覆盖的甘肃省景观生态风险时空变化特征[J].草业学报, 2023, 32(1): 1-15.

[9] 杨帅琦, 何文, 王金叶, 等. 基于MCR模型的漓江流域生态安全格局构建[J]. 中国环境科学, 2023, 43(4): 1824-1833.

[10] 杨馗,信桂新,蒋好雨,等.基于最佳尺度的景观生态风险时空变化研究:以重庆市江津区为例[J].生态与农村环境学报,2021,37(5):576-586.

[11] LIU Y C, LIU Y X, LI J L, et al. Evolution of landscape ecological risk at the optimal scale: a case study of the open coastal wetlands in Jiangsu, China[J]. Int J Environ Res Public Health, 2018, 15(8): 1691.

[12] XIE H L, WEN J M, CHEN Q R, et al. Evaluating the landscape ecological risk based on GIS: a case-study in the Poyang Lake region of China[J]. Land Degrad Dev, 2021, 32(9): 2762-2774.

[13] 刘希朝,李效顺,蒋冬梅.基于土地利用变化的黄河流域景观格局及生态风险评估[J].农业工程学报, 2021, 37(4): 265-274.

[14] 于婧,汤昪,陈艳红,等.山水资源型城市景观生态风险评价及生态安全格局构建:以张家界市为例[J].生态学报, 2022, 42(4):1290-1299.

[15] 李琛,高彬嫔,吴映梅,等.基于PLUS模型的山区城镇景观生态风险动态模拟[J].浙江农林大学学报, 2022, 39(1): 84-94.

[16] 左岍, 周勇, 李晴, 等. 基于最优尺度的鄂西南山区景观生态风险时空变化特征[J]. 生态学杂志, 2023, 42(5): 1186-1196.

[17] 何钊全,尚雪,张铜会,等.近20年陕北黄土丘陵区景观生态风险时空变化及其冷热点格局[J/OL].生态学杂志:1-15[2023-03-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/21.1148.Q.20230327.1110.006.html.

[18] 高星,宋昭颖,李晨曦,等.基于景观生态风险评价的白洋淀流域景观格局优化研究[J].生态与农村环境学报, 2023, 39(2):174-183.

[19] 刘珍环,张国杰,付凤杰.基于景观格局-服务的景观生态风险评价:以广州市为例[J].生态学报, 2020, 40(10): 3295-3302.

[20] 陈心怡,谢跟踪,张金萍.海口市海岸带近30年土地利用变化的景观生态风险评价[J].生态学报, 2021, 41(3): 975-986.

[21] 程玉卓,王志杰,班先娅,等. 城市化和生态文明建设对喀斯特山地城市景观生态风险的影响评价: 以贵阳市花溪区为例[J]. 水土保持研究, 2023, 30(5): 351-357.

[22] 徐兰,罗维,周宝同.基于土地利用变化的农牧交错带典型流域生态风险评价:以洋河为例[J].自然资源学报,2015,30(4):580-590.

[23] 文英. 人类活动强度定量评价方法的初步探讨[J]. 科学与社会, 1998(4): 56-61.

[24] 贾艳艳,唐晓岚,张卓然.长江中下游流域自然保护地空间分布及其与人类活动强度关系研究[J].世界地理研究, 2020, 29(4): 845-855.

[25] 李理,朱连奇,朱文博,等.生态系统服务价值与人类活动强度关联性分析及权衡:以淇河流域为例[J].中国环境科学, 2020,40(1):365-374.

[26] 韩美,张翠,路广,等.黄河三角洲人类活动强度的湿地景观格局梯度响应[J].农业工程学报,2017,33(6):265-274.

[27] 徐志刚,庄大方,杨琳.区域人类活动强度定量模型的建立与应用[J].地球信息科学学报,2009,11(4):452-460.

[28] 黄孟勤,李阳兵,李明珍,等.三峡库区人类活动强度与景观格局的耦合响应[J].生态学报,2022,42(10):3959-3973.

[29] 胡梦姗,叶长盛,顾茉莉.基于不透水地表扩展的南昌市景观生态风险评价[J].水土保持研究,2023,30(3): 448-459.

[30] 程静,王鹏,陈红翔,等.半干旱区生态风险时空演变及其影响因素的地理探测:以宁夏盐池县为例[J].干旱区地理,2022,45(5):1637-1648.

[31] 国家发展改革委,住房城乡建设部. 关于印发成渝城市群发展规划的通知(发改规划[2016]910号)[EB/OL]. (201-05-04)[2023-03-29].https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/201605/t20160504_962182.html.

[32] WU Y Z, SHI K F, CHEN Z Q, et al. Developing improved time-series DMSP-OLS-like data (1992–2019) in China by integrating DMSP-OLS and SNPP-VIIRS[J]. IEEE Trans Geosci Remote Sens, 2022, 60: 1-14.

[33] 张学斌,石培基,罗君,等.基于景观格局的干旱内陆河流域生态风险分析:以石羊河流域为例[J].自然资源学报,2014,29(3):410-419.

[34] 方林,方斌,刘艳晓,等.长三角地区景观生态风险与人类活动强度的响应及其时空关联[J].农业工程学报, 2022, 38(22): 210-219.

[35] 陈泓瑾,刘琳,张正勇,等.天山北坡人类活动强度与地表温度的时空关联性[J].地理学报,2022,77(5):1244-1259.

[36] 高彬嫔, 李琛, 吴映梅, 等. 川滇生态屏障区景观生态风险评价及影响因素[J]. 应用生态学报, 2021, 32(5): 1603-1613.

[37] 朱庆莹,涂涛,陈银蓉,等.长江经济带产业结构与土地利用效率协调度的时空格局分析[J].农业工程学报, 2021, 37(23): 235-246.

[38] 王雅楠,赵涛.基于GWR模型中国碳排放空间差异研究[J].中国人口·资源与环境,2016,26(2):27-34.

Spatial-temporal correlation analysis of landscape ecological risk and human activity intensity in Chengdu-Chongqing urban agglomeration

WEI Jingyang1, YU Ran1,2, FU Danyang1, SU Yue1,2, WANG Qin1

(1. School of Economics and Management, Anhui Agricultural University, Hefei 230036 ;2. Institute of Land and Resources, Anhui Agricultural University, Hefei 230036)

The Chengdu-Chongqing urban agglomeration undertakes important responsibilities for economic development and ecological security. This study explored the impact and trends of landscape ecological risks caused by human activities under the background of rapid development, which is of great significance for regional planning and ecological governance. Based on the remote sensing data of land use in the Chengdu-Chongqing urban agglomeration in 2000, 2010, and 2020, this study constructed an evaluation method of landscape ecological risks and human activity intensity, and revealed their spatiotemporal correlation characteristics based on the GWR model, bivariate local spatial correlation analysis, and coupling measurement. The results showed that:(1) From 2000 to 2020, thein the study area gradually improved, with the characteristics of high in the middle and low on the periphery, and the central city became a low-risk area in 2020. (2) Thein the study area significantly increased, and its spatial distribution was relatively consistent with, mainly radiating outward from the central city. (3)From 2000 to 2020, the negative correlation coefficient expanded from the expansion of the central city to the middle of the entire urban agglomeration. The spatial correlation betweenandgradually weakened, and the high-high aggregation area mainly concentrated in the middle of the study area, while the low-low aggregation area was distributed in the mountainous forest area. Both the low-high and high-low aggregation areas had an increasing trend. The coupling coordination degree of the two indicators significantly increased in 20 years, and the highly coordinated area in the central part of the study area expanded significantly. Properly governing ecological risks and scientifically planning development strategies can turn the contradiction between man and land into a new situation of mutual promotion. The research conclusion can provide a scientific reference for regional ecological risk governance and rational planning and development.

landscape ecological risk; human activity intensity; temporal and spatial correlation; GWR model; coupling measurement; Chengdu-Chongqing urban agglomeration

F301.2; P901

A

1672-352X (2023)05-0887-10

10.13610/j.cnki.1672-352x.20230915.001

2023-10-30 09:05:13

[URL] https://link.cnki.net/urlid/34.1162.S.20231027.1656.002

2023-04-24

国家自然科学基金(42201281)资助。

魏靖阳,硕士研究生。E-mail:WeiJY@stu.ahau.edu.cn

於 冉,博士,副教授。E-mail:yuran@ahau.edu.cn