大学生合唱素养对积极心理品质的影响:社会支持与主观幸福感的链式中介作用*

李 媛

湖南中医药大学(长沙) 410208 E-mail:514357358@qq.com

新冠疫情以来,大学生心理健康问题日益引发社会关注,心理健康蓝皮书《中国国民心理健康发展报告(2021-2022)》指出,当前我国青年为抑郁的高风险群体,其中18~24岁年龄组的抑郁风险检出率高达24.1%,显著高于其他年龄组,且50%为在校学生[1],高等院校心理健康教育正面临巨大挑战。积极心理学(Positive Psychology)由前美国心理学会主席Martin E.Seligman于1998年提出,至此心理学的研究从消极领域开始转向关注人类的积极心理品质与积极心理健康。积极心理品质是衡量个体心理水平高低的一切正向心理指标的总和,它不仅包括某些积极人格特质,还包括为了获得良好结果而灵活进行自我调节的能力以及自我调节过程中的积极情绪体验[2]。针对我国心理健康教育现状,对比传统“问题式”、“病理式”心理健康教育时弊,研究者认为应该将积极心理品质的培养作为心理健康教育的重要价值取向[3]。

作为大学生全面发展教育的重要组成部分,对“美”的疏离是导致心理危机产生的重要根源之一[4],近年来国家文件多次提及“美育”概念,并将其界定为审美教育、心灵教育和情操教育。2023年4月,由教育部等十七部门联合印发的《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划(2023-2025)》通知,部署了“五育并举促进心理健康”的主要任务,并明确提出“以美润心,实施学校美育浸润行动”的具体要求[5]。合唱作为高校美育的重要载体,具有建构、维护、修护心灵,促进心理健康的重要作用[6]。学科核心素养是学生通过学科学习而逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力[7]。从艺术学科素养的构成要素及其结构关系的层次性、依存性而言,合唱素养可界定为个体先天所具备的音乐天赋,通过社会环境和美的合唱教育在社会实践中所表现出的较为稳定的欣赏美、创造美的特征。具体可包含合唱知识技能素养、合唱审美能力素养、合唱审美情感素养、合唱审美创造素养、合唱审美道德素养等5个方面[8]。目前,关于合唱素养与大学生积极心理品质二者关系的内在机制尚不明确,但已有相关研究表明,合唱训练可提升大学生的演唱技能与音乐综合素养,培养其审美情操与优秀品德,进而促进积极心理品质的形成[9]。基于此,本研究提出假设H1:合唱素养对大学生积极心理品质具有正向预测作用。

社会支持可分为客观社会支持和主观社会支持。客观社会支持指实际的或可见的支持,包括物质上的直接援助和社会网络;主观社会支持指体验到的或情绪上的支持,是个体感到在社会中被尊重、被支持、被理解的情绪体验或满意程度[10]。一方面,合唱团的歌唱是一种定期的团体活动,作为必须共同努力才能创造出美好声音的实体,合唱团为成员提供了一个社会支持小组,也提供了额外的社会身份;在合唱素养提高的过程中,合唱成员逐步产生对团体强烈的认同感,团体为其提供稳定感、价值感及目的感,成员建立起积极的社会支持力量[11]。另一方面,已有研究表明,社会支持度较高的大学生积极心理品质发展较好,二者之间呈显著正相关[12]。据此,本研究提出假设H2:社会支持在合唱素养与大学生积极心理品质中起中介作用。

主观幸福感指个体依据自己设定的标准对其生活质量所作的整体评价,包括生活满意度和情感体验两个基本成分,前者是个体对生活总体质量的认知评价,后者是指个体生活中的情感体验,包括积极情感和消极情感两方面[13]。一方面,Fernández-Herranz等人通过构建CAPBES模型对合唱训练提升主观幸福感提供了合理解释[14];相关研究显示,在歌唱课程中学习歌唱技巧更有利于促进主观幸福感[15]。另一方面,已有研究分析了主观幸福感与积极心理品质之间的密切关系[16],且二者之间呈显著正相关[17]。据此,本研究提出假设H3:主观幸福感在合唱素养与大学生积极心理品质中起中介作用。

社会支持是主观幸福感的重要预测变量之一。心理学家认为,具有良好社会支持的个体会有较高的主观幸福感、生活满意度、积极情感和较低的消极情感[18];Meehan等人的研究指出社会支持与个体的情感存在正相关[19];严标兵等人的研究证实了社会支持对大学主观幸福幸福感的影响,并指出在预测主观幸福感时,不同来源的社会支持有着不同的影响[20]。基于此,本研究提出假设H4:社会支持与主观幸福感在合唱素养与大学生积极心理品质中起链式中介作用。

综上而言,探讨合唱素养与大学生积极心理品质的关系,同时探析社会支持与主观幸福感在其间起的链式中介作用,继而厘清合唱素养对大学生积极心理品质影响的作用机制,不仅能为积极心理学在应用研究方面提供新的跨学科视角,还能为高校心理健康教育提供多元路径,是在新时代全面发展教育背景下促进大学心理健康发展的必要途径。

1 对象与方法

1.1 对象

采用方便取样形式,对5个省市15所普通高校的900名合唱团大学生进行问卷调查,得出有效问卷857份(95.2%)。被试年龄范围为18~23岁,其中男生291人(34%),女生566人(66%)。大一年级325人(37.9%),大二年级283人(33%),大三年级179人(20.9%),大四年级70人(8.2%)。

1.2 方法

1.2.1 大学生合唱素养评定量表 参考刘昊的PMC动力模型量表[21],采用自编大学生合唱素养评定量表。该量表共有14个条目,采用6级计分,“1”表示非常不同意~“6”表示非常同意,得分越高表示合唱素养越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.90。

1.2.2 中国大学生积极心理品质量表 采用孟万金编制的中国大学生积极心理品质量表[22]。该量表共有62个条目,采用5级计分,“1”表示非常不像我~“5”表示非常像我,得分越高表示心理品质越积极。本研究中,该量表Cronbach’s α系数为0.98。

1.2.3 社会支持评定量表 采用肖水源编制的社会支持评定量表[23]。该量表共有10个条目,包括客观支持、主观支持和对支持的利用度3个维度,得分越高表示社会支持度越高。由于本研究对象为大学生群体,特对部分条目的表述进行了修改,如将“配偶”改为“恋人”、“同事”改为“同学”。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.85。

1.2.4 主观幸福感量表 采用邢占军修订的中文版主观幸福感量表[24]。该量表共有20个条目,采用6级计分,“1”表示很不同意~“6”表示非常同意,得分越高表示主观幸福感越高。本研究中,该量表的Cronbach’s α系数为0.95。

1.3 统计处理

用SPSS 21.0整理所得数据并对合唱素养、积极心理品质、社会支持和主观幸福感四者之间进行相关性分析。运用SPSS宏PROCESS对数据进行中介效应检验。

2 结 果

2.1 探索性因素分析

对大学生合唱素养评定量表进行因子分析,结果显示,KMO值为0.916,Bartlett球形检验也显示有统计学意义,说明量表适合进行因子分析。采用主成分分析法,抽取特征值大于1的因子,结果共提取出2个公因子,旋转累计平方和是63.14%,大于60%。通过正交旋转法旋转后,可将14个题目归类为2类因子,每个项目的负荷均高于0.5,说明提取的2个因子所包含的信息较全面,且未出现双重因子负荷均高的情况,各观测变量按照理论预设聚合到各维度下,表明量表具有良好的结构效度。

2.2 共同方法偏差检验

采用自我报告法收集数据可能导致共同方法偏差效应,共同方法偏差是由于同样的数据来源或评分者、相同的测量环境、以及项目本身特征所造成的预测变量与结果变量间的人为性共变。这种共变属于一种系统误差,会对研究结果造成严重干扰。因此,在数据收集过程中,根据相关研究的建议[25],本研究从程序方面进行了相应控制,如采用匿名方式进行测查、部分条目使用反向题等。数据收集完成后,采用Harman单因子检验法进行了共同方法偏差的检验,结果表明共得到13个特征根大于1的因子,其中第1个因子解释31.68%的变异,低于40%的临界值,说明本研究不存在严重的共同方法偏差。

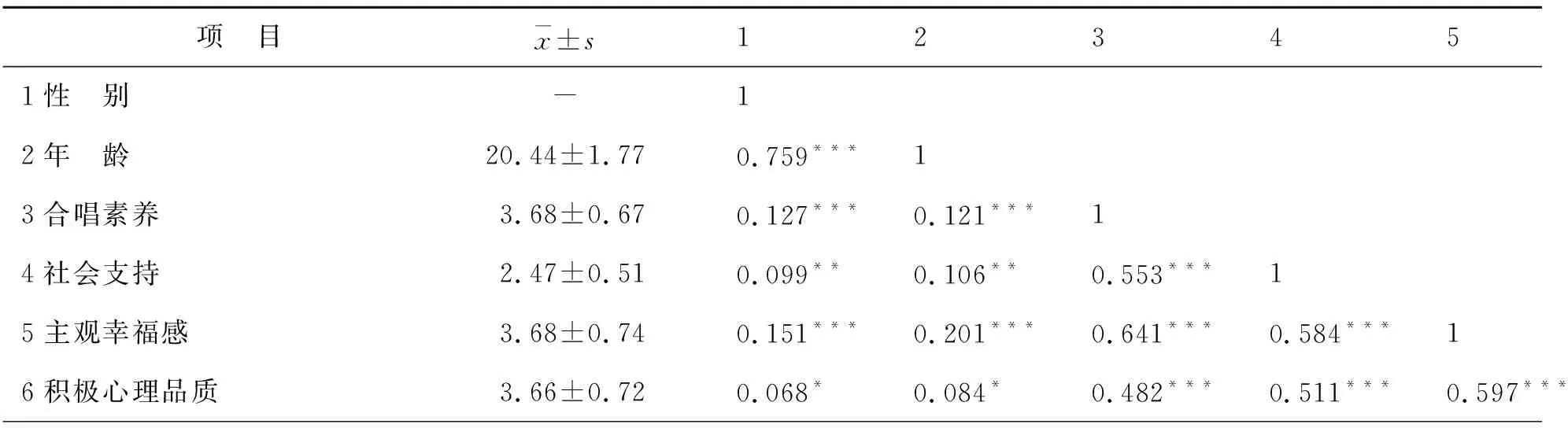

2.3 各变量的描述性统计及相关

采用Pearson相关来分析各变量之间的关系,结果显示:合唱素养与社会支持、主观幸福感以及积极心理品质两两之间均存在显著正相关,见表1。

表1 各变量的描述性统计及相关分析(r)

2.4 中介效应检验

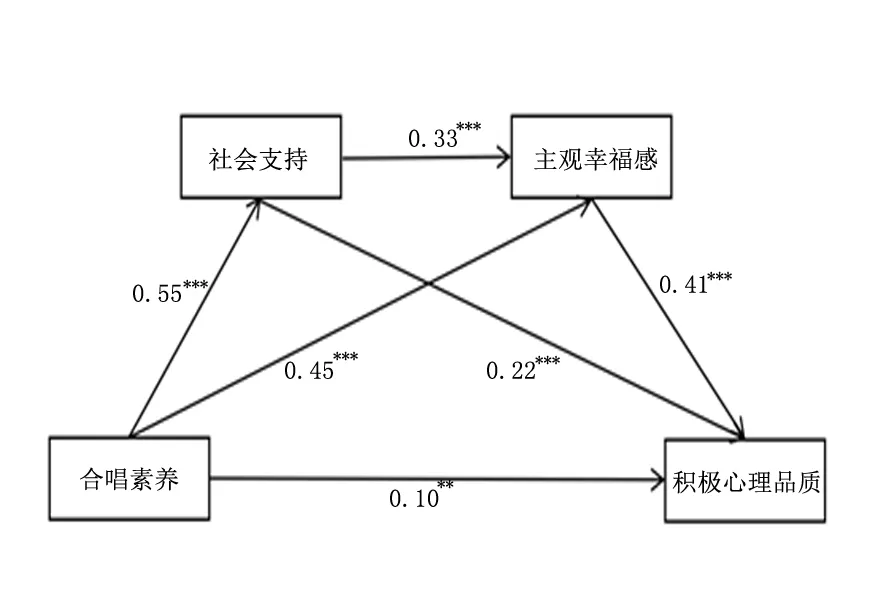

在相关分析基础上,为了进一步明确合唱素养、积极心理品质、社会支持和主观幸福之间的关系,本研究采用PROCESS宏程序模型6对研究假设进行检验。回归分析结果显示,在控制年龄、性别的情况下,合唱素养对积极心理品质的直接预测作用显著,对社会支持和主观幸福感具有显著正向预测作用;社会支持对主观幸福感具有显著正向预测作用;社会支持和主观幸福感对积极心理品质具有显著正向预测作用,见表2。

表2 合唱素养、社会支持、主观幸福感和积极心理品质的回归分析

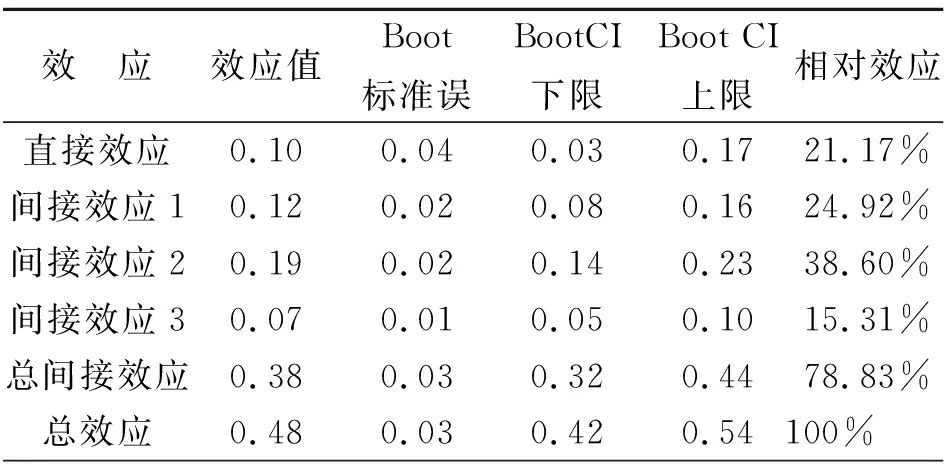

采用偏差校正非参数百分比Bootstrap检验,重复取样5000次,计算95%的置信区间,见表3。结果显示,合唱素养影响大学生积极心理品质作用过程中,社会支持和主观幸福感的中介效应显著,中介效应值为0.38。合唱素养→社会支持→积极心理品质之间的单独中介效应置信区间值为[0.08,0.16],该区间不包含0,表明该路径中介效应显著;合唱素养→主观幸福感→积极心理品质之间的单独中介效应置信区间值为[0.14,0.23],该区间不包含0,表明该路径中介效应显著;合唱素养→社会支持→主观幸福感→积极心理品质之间的多重中介效应置信区间为[0.05,0.10],该区间不包括0,表明该链式中介效应显著,中介模型见图1。

图1 链式中介效应模型

表3 中介效应Bootstrap法检验

3 讨 论

3.1 合唱素养与积极心理品质的关系

随着大学生心理健康问题的日益凸显,普及和深化心理健康教育已成为新时代我国教育改革与发展的新要求、新挑战[26]。本研究的相关分析显示,合唱素养与积极心理品质呈显著正相关,说明大学生合唱素养越高,越有利于其积极心理品质的形成。Croom的研究表明,歌唱练习可以促进演唱者积极心理品质的形成[27],而歌唱练习的过程必然指向音乐素养的提升,Clift等人的研究也证实了合唱在促进心理健康方面的有效性[28]。据此验证了假设H1:合唱素养对大学生积极心理品质具有正向预测作用。

3.2 社会支持的中介作用

在合唱素养对大学生积极心理品质影响的作用机制中,中介效应分析结果显示,中介模型中存在着社会支持的单独中介作用,相对中介效应量为24.92%。据此验证了假设H2,即社会支持作为合唱素养影响大学生积极心理品质的桥梁,具有显著的正向中介效应。合唱是需要紧密的人际行动协调的动态过程[29],歌曲、音调、歌词等为参与者与他人、集体之间的联结创造了开放的空间[30],在合唱素养提高的过程中,社会支持感的增强促进了参与者积极心理品质的形成。同时已有研究表明,行动比思考更容易诱发人们有价值的主观体验[31],而积极心理治疗的第一个机制则是力量外化和行为化[32]。该结果提示,鼓励大学生长期参与合唱团的训练,使其在合唱素养的提升过程中获得团体力量的持续支持,从而促进积极心理品质的形成。

3.3 主观幸福感的中介作用

在合唱素养对大学生积极心理品质影响的作用机制中,中介效应分析结果显示,中介模型中存在着主观幸福感的单独中介作用,相对中介效应量为38.60%。据此验证了假设H3:主观幸福感在合唱素养对大学生积极心理品质影响中起中介作用。这表明因合唱素养水平不同而导致主观幸福感不同的大学生,其积极心理品质也存在较大差异,具体表现为合唱素养得分越高的大学生主观幸福感越强,继而更易形成积极心理品质,这与Gridley等人对团体歌唱促进主观幸福感的研究一致[33]。该结果提示,主观幸福感对积极心理品质具有较大的正向影响,可通过提高大学生合唱素养增强其主观幸福感,从而促进其积极心理品质的形成。

3.4 社会支持与主观幸福感的链式中介作用

在合唱素养对大学生积极心理品质影响的作用机制中,中介效应分析结果显示,中介模型中存在社会支持与主观幸福感的链式中介作用,相对中介效应为15.31%。据此验证了假设H4:社会支持与主观幸福感在合唱素养对大学生积极心理品质影响中发挥链式中介效应。已有研究发现,团体性的歌唱干预可使大学生在社会支持水平上发生较为明显的改变,从而促进其积极情感体验的积累和负性情感的降低,提高团体成员的生活满意度和主观幸福感,是改善大学生心理健康的有效途径之一[34]。该链式中介作用机制表明,大学生合唱素养提高的过程中,社会支持感的获得增强了主观幸福感,进而促进了积极心理品质的形成。

综上所述,本研究从积极心理学视角出发,基于社会支持与主观幸福感,在一定程度上厘清了合唱素养影响大学生积极心理品质的作用机制。英国合唱指挥家约翰·鲁特(John Rutter)曾说:“合唱不是娱乐消遣,如果每个人心中有一颗灵魂的种子,合唱可以将这个种子催生成树,合唱也可以让这棵树枝繁叶茂,向着四面八方开枝散叶。这就是音乐为人类带来的意义。而合唱音乐,在这个意义上,就是最好的典范。”对于普通高校而言,可加大对校园合唱团的建设力度,进一步拓展合唱艺术在大学生群体中的普及度、参与度、应用度与支持度,通过合唱教育全面提升大学生的合唱素养,不断加强合唱实践对大学生积极心理品质建构的研究与应用,进而为高校协同育人机制提供新思路,并最终指向全面发展的育人目标。