低收入家庭累积风险与青少年心理健康发展轨迹的关系:一项队列研究*

徐旻昱 黎志华 朱康慈

湖南科技大学教育学院(湘潭) 411201 E-mail:853859408@qq.com △通信作者 E-mail:lzhua1018@163.com

儿童和青少年心理健康被定义为实现和保持最佳心理功能和幸福的能力,它与在心理和社会功能方面达到的水平和能力直接相关[1]。据统计,全球青少年的心理健康问题大约在10%~20%[2]。相比于高收入家庭,低收入家庭青少年出现心理健康问题概率更高[3-4]。

青少年对家庭动态的体验对其心理健康发展有着直接影响。低家庭经济地位不仅影响青少年心理健康[5-6],还危及和破坏整个家庭制度的运作,可能会进一步加重青少年的心理问题。根据家庭系统理论,家庭各成员组成的系统稳定性、和谐性越差,孩子的身心发展越糟糕[7]。低收入家庭成员沟通较少、对家庭成员行为过度控制[8-10]。这些因素都降低了父母与子女进行支持性互动的能力,并增加了消极或压抑行为的风险[11]。持续的经济压力导致家庭关系的不稳定。由于经济问题造成的冲突增加,不仅夫妻间的功能受到威胁,支持性的亲子关系也经常发生中断[12]。生活在这类家庭气氛不和谐环境中的青少年容易产生更多的心理健康问题[13]。基于上述理论与研究结果,本研究纳入与低收入家庭密切相关的家庭风险变量,考察其与低收入家庭青少年心理健康问题发展的关联。

风险累积效应理论认为[14],早期贫困会导致青少年心理健康状况不佳的原因是受到多重风险的累积影响。遇到危险因素越多,青少年心理健康状况就越差[14-15]。与较富裕的同龄人相比,高水平的累积风险暴露可能是儿童早期贫困经历的一个关键组成部分[16]。因此,本研究基于累积风险模型,综合探讨低收入家庭累积因素对青少年心理健康的影响。

前人集中于累积风险对心理健康变化总趋势的影响[17]。然而,不同的风险对心理健康的影响可能有所不同,所产生的心理健康问题轨迹也会有所差异[18]。例如,在社会心理因素对青少年心理健康影响的纵向研究中发现,相较于婚姻暴力,体罚以及母亲的焦虑抑郁症状是导致儿童青少年心理健康问题的主要累积风险因素[19]。另一项对4至18岁儿童抑郁症状轨迹分析的研究确定了6种不同的发展轨迹,且发现了心理健康发展轨迹在性别上的显著差异[20]。因此,本研究参考前人研究方法,对低收入家庭青少年心理健康状况进行追踪,依据量表临界值,对低收入家庭青少年心理健康发展轨迹进行分组,并采用逻辑回归分析方法,探讨中国低收入青少年心理健康问题新增、维持、缓解的主要预测因素。

综上,本研究旨在关注不同家庭累积风险对低收入家庭青少年心理健康问题发展轨迹的影响,有助于未来对不同风险类型导致的不同心理健康问题变化轨迹的青少年给予相应的帮助。基于前人研究,从家庭结构、亲子互动、教养方式、家庭功能、经济压力、父母受教育程度6个方面,探讨家庭累积风险对青少年心理健康发展的影响。研究假设:①低收入家庭青少年心理健康问题会呈现出不同的发展轨迹;②研究预计家庭累积风险越高,青少年心理健康状况越差,且6个方面的家庭风险对青少年心理健康发展轨迹影响不同。

1 对象与方法

1.1 对象

从湖南省地级市的19所小学、初中及高中选取392名青少年(初始年龄8~17岁,平均年龄12.66±2.23岁。所选被试均为标准建档立卡的贫困家庭。2017年底对其进行的基线调查(T1),并分别在基线后半年(T2)、基线后一年(T3)、基线后一年半(T4)进行随访。基线后半年有1名被试数据缺失、在基线后一年有5名被试数据缺失。研究在T1时间段评估了学生的家庭累积风险情况,在所有时间段,学生均参与心理健康状况测查。其中,男生150人,女生242人。非独生子女326人,小学生85人,初中生219人,高中生88人,居住在农村286人。

1.2 方法

通过研究设计的调查问卷来评估青少年的人口统计学数据和家庭累积风险情况。在基线时间对家庭累积风险的6个项目进行评估:家庭类型、父母受教育程度、家庭经济压力、亲子互动、家庭功能、父母教养方式。根据Evans等人的研究,通过二分法来构建累积风险(0=无风险;1=风险)[7]。各个风险因素编码后相加为家庭累积风险水平,得分越高风险水平越高。除此之外,还加入了性别、年龄、生源地以及是否为独生子女等人口学变量进行分析。

1.2.1 家庭类型 参考前人研究[21],将没有与亲生父母共同生活视为有风险,编码为1;其余为无风险,编码为0。

1.2.2 父母受教育程度 使用两个项目分别测量父亲和母亲的受教育程度[14]。父母任意一方学历处于“高中(含中专、技校)”以下视为有风险,编码为1;其余为无风险,编码为0。

1.2.3 家庭经济压力 采用经济压力问卷[22]进行测量,包括4个项目,5点计分,计算所有项目的平均分,分数越高表示经济越困难。得分≥第75百分位数的被试,编码为1;其余无风险,编码为0;该问卷的Cronbach’s α系数为0.81。

1.2.4 亲子互动 采用1个项目进行测量[23],4点计分,得分≤第25百分位数被试视为有风险,编码为1;其余无风险,编码为0。

1.2.5 家庭功能 采用修订的家庭关怀指数量表[24],共5题,3点计分,总分7分及以上表示家庭功能良好,视为无风险编码为0,其他视为有风险,编码为1。该量表的Cronbach’s α系数为0.79。

1.2.6 父母教养方式 采用修订的中文版父母教养方式问卷进行测量[25-26]。母亲版和父亲版各23题,4点计分,分为关爱、鼓励自主和控制3个因子。父母任意一方为专制型或放任型教养方式视为有风险,编码为1,其余编码为0[27]。该问卷各维度的Cronbach’s α系数分别为母亲关爱0.81、母亲控制0.73、母亲鼓励自主0.70、父亲关爱0.83、父亲控制0.75、父亲鼓励自主0.72。

1.2.7 心理健康问题 采用中文修订版学生评定长处和困难问卷[28-29],共25题,评估情绪症状、品行问题、多动注意不能、同伴交往问题和亲社会行为,拟采用前4个因子20个条目计算儿童心理困难程度(Strengths and Difficulties Questionnaire-Difficulties,SDQ-D),问卷按0~2进行3级评分。分数≥18分的被试视为存在心理健康问题[30]。该问卷心理困难维度的Cronbach’s α系数在T1~T4时间点分别为0.70、0.72、0.78、0.65。

1.3 统计处理

采用SPSS 23.0版本进行相关统计分析。数据多为二分法,因此使用χ2分析比较不同人口统计学特征组和每种家庭累积风险类别的心理健康状况。参照前人研究[31],根据心理健康状况的发展变化(即是否达到临床分界线)对被试进行分组,建立不同心理健康轨迹模式。由于研究结局变量为分类变量,数据分布为非正态的二项分布,采用多变量逻辑回归来研究心理健康问题的轨迹及其预测因素。

2 结 果

2.1 共同方法偏差

本研究问卷均为青少年的自我报告,因此,采用Harman单因素检验共同方法偏差效应。结果表明,共提取了46个公因子,第一个公因子的方差解释百分比为12.12%,小于40%,说明数据的共同方法偏差并不严重。

2.2 描述统计分析

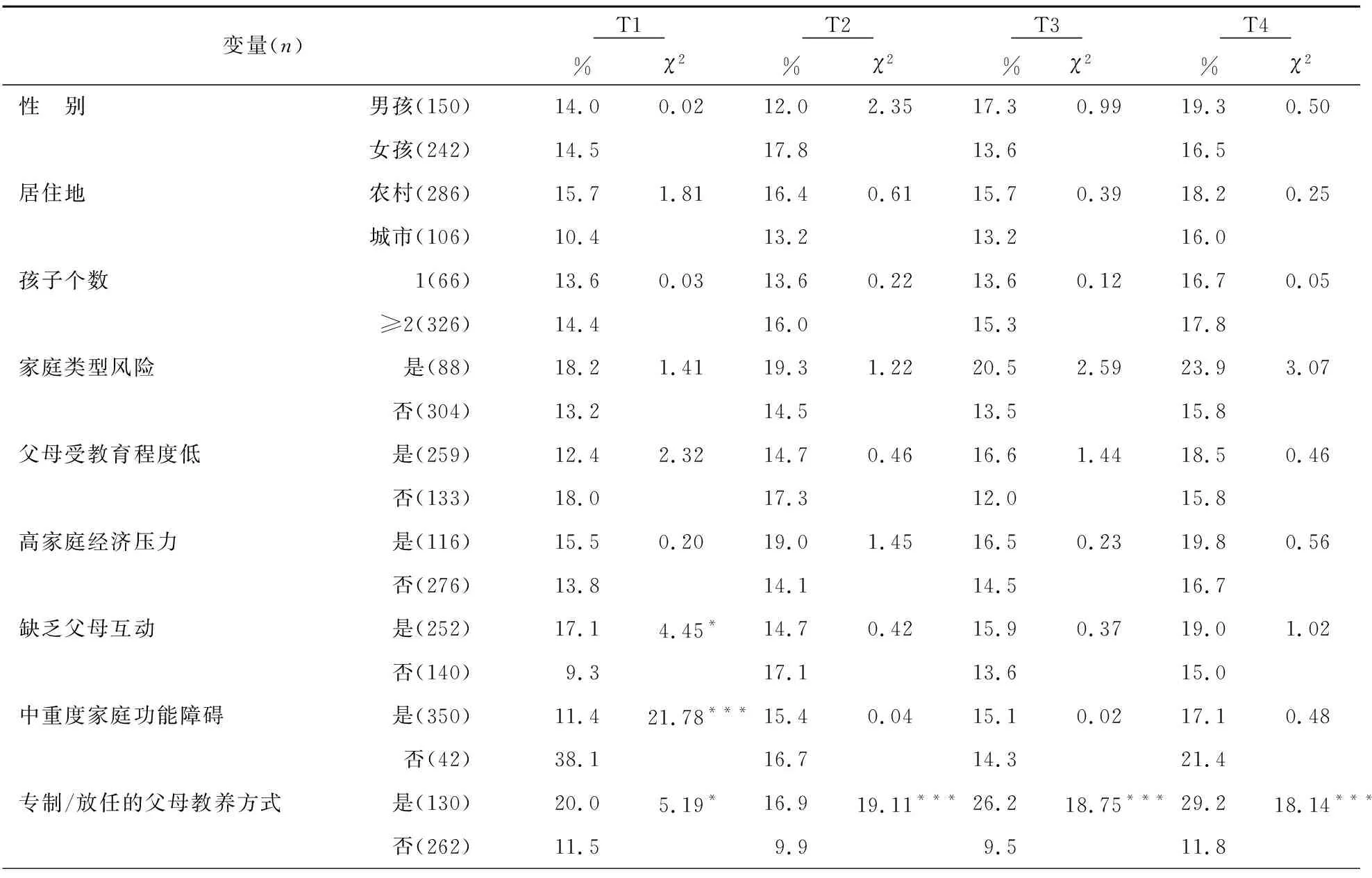

χ2分析比较了各测量时间上,不同人口学变量、家庭累积风险各变量的心理健康问题得分。结果显示,在4次测量期间,教养方式在心理健康问题得分上存在显著差异(T1,χ2=5.19,P<0.05;T2,χ2=19.11,P<0.001;T3,χ2=18.75,P<0.001;T4,χ2=18.14,P<0.001),在T1时间段,家庭功能状况(χ2=21.78,P<0.001)、亲子互动情况(χ2=4.45,P<0.05)在心理健康问题得分上存在显著差异,见表1。

表1 人口学变量和家庭累积风险各变量的4次随访中心理健康问题水平差异

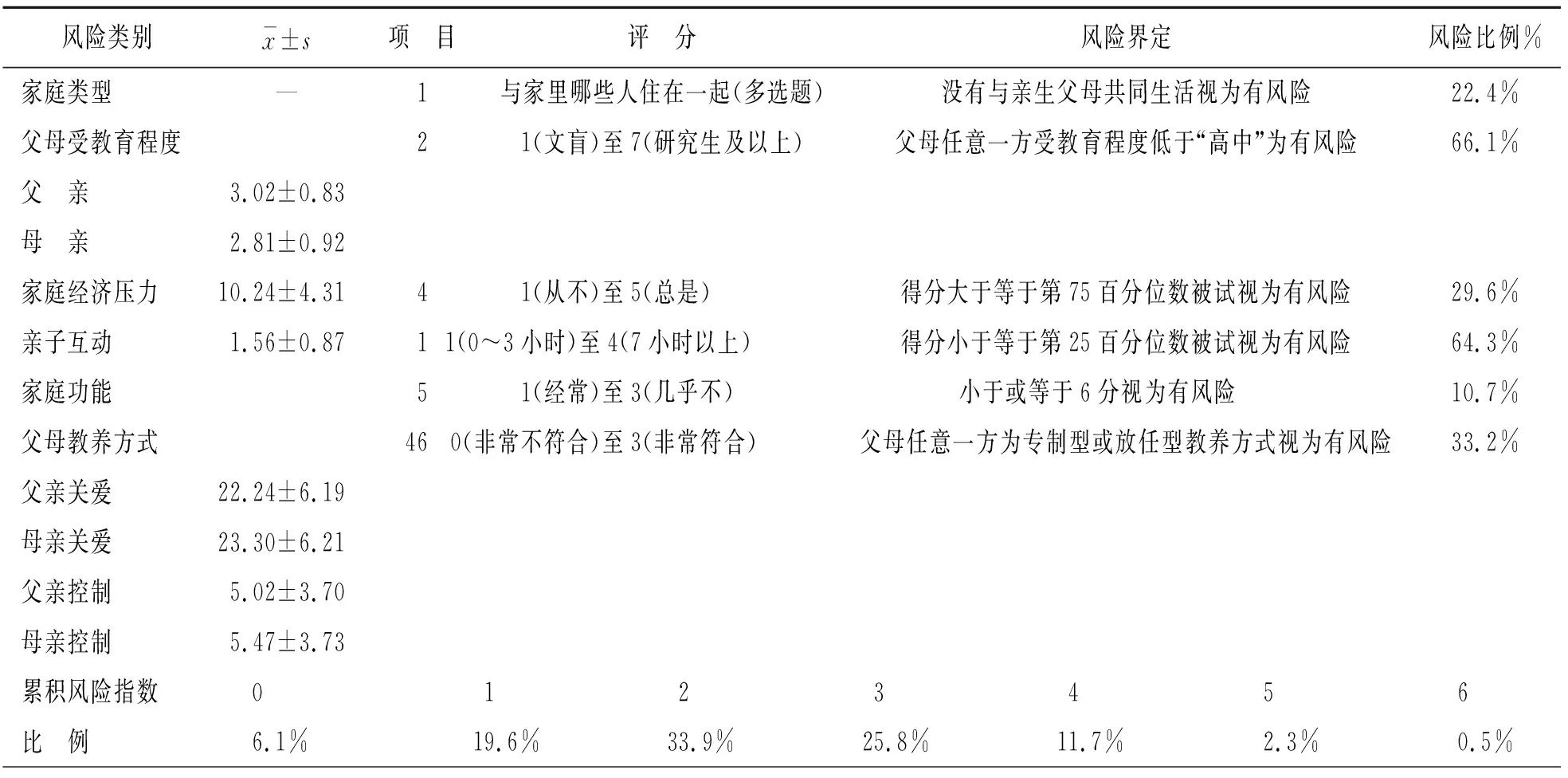

低收入家庭青少年家庭累积风险具体分布见表2。其中,低收入家庭青少年暴露于父母受教育程度风险、亲子互动风险的比例较高,分别为66.1%、64.3%。53.5%的低收入家庭青少年暴露于1至2种风险中,25.8%的低收入家庭青少年同时暴露于3种家庭风险,14.5%的低收入家庭青少年同时暴露于4种及以上的家庭风险中。

表2 家庭累积风险情况(n=392)

2.3 心理健康问题水平

在T1、T2、T3、T4时间段内,心理健康问题所占比分别为14.3%、15.6%、15.1%、17.6%。卡方检验结果显示,T1与T2时间段(χ2=42.05,P<0.001)、T2与T3时间段(χ2=40.00,P<0.001)、T3与T4时间段(χ2=70.36,P<0.001)心理健康问题患病率存在显著差异。

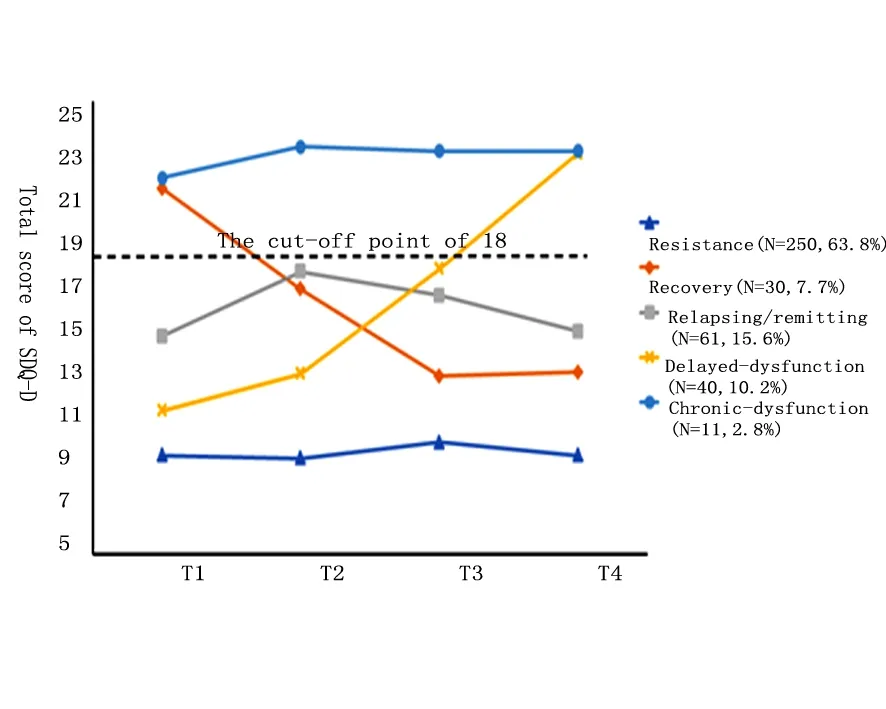

2.4 心理健康问题轨迹

通过研究被试的4次心理健康得分状况是否高于临界值,确定了5组心理健康问题类型,分别为耐受组、新增组、缓解组、反复组、持续组(见图1)。耐受组(占样本的63.7%)的特征是在所有4次随访中,被试的SDQ-D得分都低于18分的临界值。持续组(占样本的2.8%)的特征是被试的SDQ-D得分均等于或高于临界值。缓解组(占样本的7.7%)的特征是被试的SDQ-D得分在T1、T2和/或T3时等于或高于临界值,但在T4时低于临界值。新增组(占样本的10.2%)的特征是,被试的SDQ-D评分在T1、T2和/或T3时低于临界值,但随后等于或高于临界值。反复组(占样本的15.6%)的特征是被试的心理健康问题水平处于波动中。

注:Resistance为耐受组;Recovery为缓解组;Relapsing/Remitting为反复组;Delayed-dysfunction为新增组;Chronic-dysfunction为持续组

2.5 家庭累积风险(Family cumulative risk,FCR)与不同心理健康问题轨迹的关系

为了进一步探讨家庭累积风险中的家庭功能、父母教养方式等因素与心理健康问题新增和持续的关系。对不同心理健康问题发展轨迹组进行组间比较。首先,将耐受组设为参照组,并将其与其他4组组合形成的“非耐受”组进行比较。二元逻辑回归显示,在调整了社会人口统计学特征后,较高水平的FCR显著预测了心理健康问题水平的提高(OR=1.60,95%CI=1.30~1.96,P<0.001)。

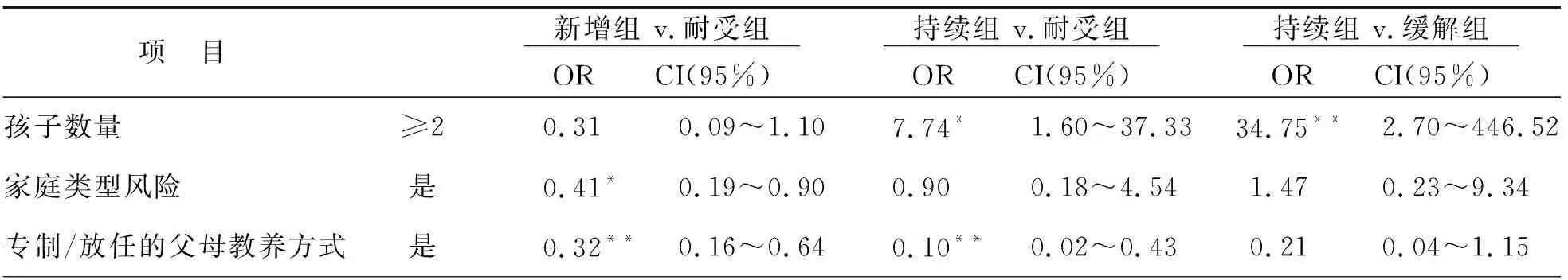

采用多变量逻辑回归分析FCR与心理健康问题轨迹中的新增组和持续组之间的关系。将耐受组设为参照组,并与新增组进行比较。结果显示,在调整了社会人口统计学特征后,未与亲生父母一起生活的家庭结构类型(OR=0.41,95%CI=0.19~0.90,P<0.05)以及低关爱的父母教养方式(OR=0.32,95%Cl=0.16~0.64,P<0.01)为新发心理健康问题的危险因素。比较耐受组与持续组,结果表明,被试为独生子女(OR=7.80,95%CI=1.60~37.33,P<0.05)易引发心理健康问题,专制或放任的父母养育方式(OR=0.10,95%CI=0.02~0.43,P<0.01)也与青少年的心理健康问题水平偏高有关。其次,新增组与缓解组相比,独生子女被试比非独生子女被试(OR=34.75,95%CI=2.70~446.52,P<0.01)恢复心理健康的可能性更小,见表3。

表3 心理健康问题轨迹间差异比较

3 讨 论

研究揭示了低收入家庭青少年心理健康问题的5种轨迹(耐受组、新增组、缓解组、反复组、持续组),并对影响心理健康的主要家庭风险进行探讨。

首先,研究结果验证了前人的累积风险模型[14,17],低收入家庭青少年的心理健康问题受到家庭风险因素共同累积效应的影响。总的来说,低收入家庭累积风险程度越高,青少年心理健康风险水平越高。原因可能与低收入家庭青少年的需求得不到满足有关,需求难以满足容易导致青少年产生焦虑等不良情绪问题,直接影响到青少年心理健康的发展[14]。

其次,研究分别从横向、纵向两个方面,对比不同轨迹间家庭累积风险差异,对低收入家庭青少年心理健康问题新增和维持的主要风险因素进行进一步分析。

横断面调查表明,在基线阶段,青少年心理健康问题与缺少亲子互动、家庭功能障碍高度相关,验证了家庭系统理论。家庭功能障碍的家庭内部可能会存在冲突、暴力、凝聚力差的情况,孩子的生活满意度更低[32],也更容易出现抑郁症状和行为问题[33]。且低收入家庭青少年暴露于更高的亲子互动风险下,缺乏高质量的亲子互动,难以缓冲低收入家庭中的各种慢性压力[34],对心理发展产生负面影响。因此,家庭功能存在障碍或者缺少良性亲子互动的青少年,其产生心理健康问题的可能性也就越高。

在整个追踪阶段,逻辑回归结果发现,专制或放任的家庭教养方式将导致青少年心理健康风险增加,是心理健康问题持续发展的主要影响因素。出现这种现象可能的原因是,消极的教养方式会导致青少年自主性下降,阻碍青少年个人成长[35],青少年感受到束缚,情绪无法控制。此外,消极教养方式可能与被试家庭经济情况以及父母受教育程度有关。样本暴露于父母受教育程度风险比例较高,根据家庭压力模型,家庭经济压力和经济地位通过影响父母的心理健康和教育方式,进而对孩子的适应发展产生负面影响[36]。受教育水平低的家长,会采取较消极的管教方式,进而影响孩子外化问题[8]。

青少年心理健康问题的新增还受家庭类型的影响。未与亲生父母生活的孩子易产生心理健康问题。前人研究也发现,双亲均不在身边的留守儿童其心理健康问题更多[37]。这些不良结果可能是孤独感导致的,更多的孤独感使他们更容易受到生活事件的影响,导致更高的抑郁水平[38]。研究还发现,独生子女被试相比非独生子女被试其更容易产生心理健康问题,且更难恢复。相比独生子女,非独生子女的兄弟姐妹会提供潜在的补偿性支持,可以作为一种保护因素,缓冲了不利条件的影响,促进他们的积极发展[39]。

综上,低收入家庭青少年心理健康问题存在不同的发展轨迹,家庭累积风险因素与青少年心理健康问题发展息息相关。其中,消极的父母教养方式是低收入家庭青少年出现心理健康问题的风险因素。缺少父母陪伴与互动的青少年更容易产生心理健康问题,但是,兄弟姐妹的存在能够缓解其他风险因素带来的影响。

本研究采用逻辑回归的方法分析对青少年心理健康影响的关键家庭风险因素。综合考虑了累积风险以及不同风险类型的独特作用,为未来青少年心理健康干预措施提供了帮助。根据研究结果,消极父母教养方式家庭风险对青少年心理健康的影响程度较深,可以具体针对父母进行讲座,改善父母教养方式,并对缺少父母陪伴的青少年开展同伴互助等活动,进一步改善青少年因缺少陪伴和互动所导致的心理健康问题。

本研究也存在一些不足之处,首先,研究所采用的是自我报告的方法,受到被试配合度的制约,未来可以结合生理客观指标进行探讨。其次,本研究所选取的对象均位于湖南省内,结果的代表性欠缺,可适当扩大被试量加入全国其他各省份的低收入家庭进行研究。最后,本研究只考虑了家庭风险作为心理健康的主要预测因素,探讨了生态系统理论的第一层对青少年心理健康的影响,未来的研究还可以考虑学校、社会等风险因素。