“互联网+”视域下高校学生心理健康教育创新路径调研报告

薛会来 孙峰岩 孙怡青

中要求将学生心理健康教育贯穿德育思政工作全过程[1],融入教育教学、管理服务和学生成长各环节,提升学生心理健康素养。“互联网+”视域下的心理健康教育与传统心理健康教育相比,是一种全新的教育方式和教育概念,是对传统教育模式的补充,有着其独特的构建模式和实践路径。为更好地开展高校网络心理健康教育,课题组对河北省17所高校的网络心理健康教育现状进行充分调研,通过问卷调查、面对面访谈等方式,从现状入手深入分析问题并有针对性地提出对策,力图形成兼具可行性和创新性的高校网络心理健康教育实践路径,开创“互联网+”视域下高校心理健康教育的发展新机遇。

关键词:心理健康教育;新媒体平台;现状分析

1. 高校心理健康教育现状调研及分析

高校学生心理健康教育的理论依据是马克思主义人学中人的全面发展理论,促进人的全面发展是马克思主义的最高价值目标,人的全面发展思想在马克思主义思想体系中占有重要地位[2],为培育大学生积极心理提供了理论指导。为了更好地研究高校网络心理健康教育的创新路径,本项目自编高校网络心理健康教育情况调查问卷,对高校网络心理健康教育的开展情况展开了深入的调查分析。

1.1 调查方法

本次调查研究主要通过发放调查问卷、资料查询等方式进行抽样调查,随机抽取河北省17所高校的在校生为调查对象。共发放调查问卷4375份,回收有效问卷4375份,有效率100%。

1.2 调研分析

在研究高校网络心理健康教育相关问题时,首先要对大学生的心理动态、网络使用情况等进行深入调研,对高校学生网络心理健康教育的基本概念和现实情况进行深入了解,有针对性地对大学生心理状态和形成这些状态的原因展开高校毕业生心理健康教育。大学生心理困扰的表现在不同时期表现出不同特点,并具有动态变化的特征,因此在实际研究过程中要结合高校学生的思想政治教育相关问题进行深入探讨。

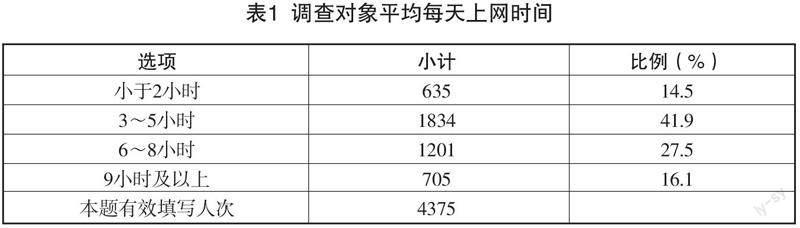

平均每天的上网时间调查结果表明,多数学生每天上网时间为3~5小时(41.9%),16.1%的学生每天上网时间高达9小时及以上,见表1。互联网的普及给大学生学习和生活带来便利的同时,也大量占用着他们的时间,一方面是因为网络世界内容丰富、获取信息便利,另一方面也是新媒体新技术在教育教学和生活工作领域广泛应用的必然结果,智能手机及设备已经成为大学生活中的必需品。因此,如何将传统心理健康教育、思想政治教育和新媒体新技术相结合,占领网络心理健康教育阵地,亟待研究与实践。

1.3 生活中常见心理困扰

综合调查总体结果来看,大学生常见心理困扰主要为职业规划问题、压力问题、学业问题,8.27%的被調查者表示总是遇到学业问题,9.76%的被调查者表示总是遇到职业规划问题,8.43%的被调查者表示总是遇到压力问题,详见表2。在实际工作中,应将思想政治教育、职业生涯教育等和心理健康教育有机结合起来,促进学生健康成长。

从年级变量来看,不同年级学生所遇心理困扰的频度和程度不同。考虑到高校实际工作情况及本次抽样样本数量,在此仅对大学一年级至大学四年级间不同年级所遇心理困扰情况进行分析。对于心理困扰中的人际交往问题,整体出现频率随年级上升而有所增加,这可能是由于年龄增长和社交面不断扩大等客观因素所导致的,也可能是随着个人人际交往遇到的问题逐步累积,更容易表现为“困扰”和“问题”。大一和大四的学生“总是遇到”人际交往问题的比例相较大二和大三的学生更高,提示我们在新生入学和毕业生毕业的关键节点,学生会因为环境的变化等因素,在人际交往方面产生一定的困难,需要有针对性地开展好心理健康教育工作。

对于心理困扰中的压力问题,整体出现频率随年级上升而有所增加,大四的学生“总是遇到”压力问题的比例及整体遇到压力问题的频度都相较大一和大二、大三的学生更高,大四学生面临着考研或就业的现实压力,同时还夹杂着毕业设计、毕业论文的学业压力,还有实习、考证等个人成长压力,因此在压力方面的心理困扰表现得更为突出。

对于心理困扰中的自我探索问题,整体出现频率随年级上升而有所增加,但相差不大,随着个体年龄和社会经历等的增加,对自我仍处在不断认识和完善的过程中,会有新的因素不断激发其对个人成长、发展方向等方面问题的思索,若不能及时获取相关信息或帮助,可能会累积成为困扰。

对于心理困扰中的两性相处问题,整体出现频率年级差异不大,大一和大四的学生“总是遇到”两性相处问题的比例相较大二和大三的学生更高,大一的学生进入大学校园,青春期的特点使其对两性交往具有更多的好奇心,但其交往能力往往和需要不匹配,长此以往容易产生困扰;大四的学生面对毕业的节点,校园恋情能否继续受到情侣双方发展规划的影响,同时进入适婚年龄后可能会面临家人对其成家的期望与要求,若无法较好地自身调适,也有可能会产生心理困扰。

1.4 心理困扰的解决方式

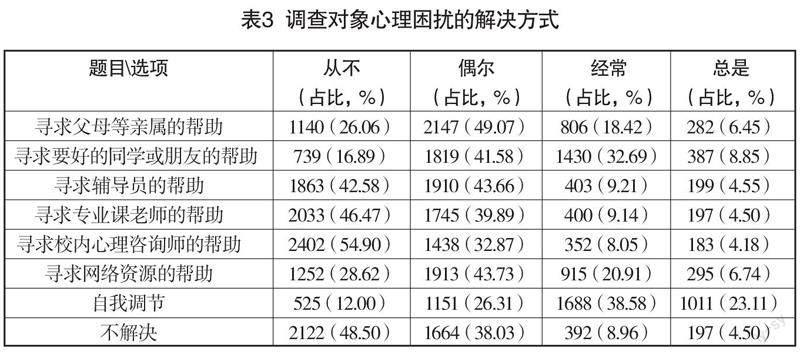

面对自身的心理困扰,高校学生们倾向选择自我调节、寻找要好的同学或朋友帮助、寻找网络资源帮助,较少选择寻找辅导员、专业课老师、校内心理咨询师帮助,详见表3。产生这种调查结果的可能原因有三点:一是当前社会中普遍对心理困扰和心理问题存在“耻感”,一旦产生心理困扰或问题,人们不希望除了亲密他人之外的人了解自己的真实状况;二是学校心理健康中心、辅导员、专业课教师等高校育人主体管理不同源,无法发挥育人合力;三是大学生群体朋辈互助特点明显,在大学阶段自我认知不断发展,当心理问题程度不深时,更倾向于寻求个体和朋辈力量解决问题,而不是寻求老师、家长的帮助。值得注意的是,“寻找网络资源帮助”是高校学生寻求解决心理困扰的主要途径之一,整合网络心理健康教育资源、拓展网络心理健康教育有效路径,对学生的健康成长具有重要意义。

1.5 网络心理健康教育的内容及提供情况

多数被调查者认为,网络心理健康教育主要应包含心理咨询与辅导(74.79%)、心理健康教育课程或讲座(62.31%)、心理知识科普(65.17%),详见表4;关于所在学校提供的网络心理健康教育是否充足,11.06%的被调查者认为“不充足”,35.27%认为“一般”,34.79%认为“比较充足”,18.88%认为“充足”,即当前高校的网络心理健康教育仍有很大提升空间。

综合调查结果显示,网络心理健康教育作为“互联网+”背景下的有效教育手段与途径,应更加突出资源的便利性和整合性,将传统线下心理咨询和新媒体新技术相结合,使来访者更加便利地在网络上获取专业咨询服务,增强专业助人者的认可度与可及性;同时课程与讲座不再局限于本校教学内容,应将网络平台资源进行整合,能够便捷地获取课程资源,进行系统性的个人提升,而不只是接收片面知识;关注心理知识科普,加大科普力度,使学生能够根据个人的需要,提高心理问题的辨识能力,从而提高心理问题的预防能力,真正实现“早预防、早发现、早干预”。

2. 高校新媒体平台心理健康教育现状分析

在对河北省主要17所高校进行的调研中发现,仅有5所高校设有专题心理健康教育网络平台——河北师范大学“向阳花心理健康指导服务中心”(2021年注册)、河北工业大学“Hebut心理中心”(2021年认证)、河北医科大学“河北医大心理”(2016年注册)、石家庄铁道大学“铁大心理在线”(2020年注册)、华北理工大学“华北理工大学心理咨询中心”(2017年注册);2023年1月~5月,5个平台分别推送文章130篇、58篇、53篇、69篇、63篇,主要包括心理放松技术、抗疫心理知识、心理影片及书籍推荐、心理效应科普、心理健康教育讲座及培训信息推送、525心理健康月活动等内容。根据调研情况,发现目前高校网络心理健康教育存在以下主要问题:

2.1 网络心理健康教育重视程度欠佳

当前高校网络心理健康教育重视程度欠佳,教育效果参差不齐。一是各高校网络心理健康教育大多依托学生工作系统推送平台或二级学院新媒体平台,未建立进行网络心理健康教育的专门新媒体平台;二是网络心理健康教育内容多集中在活动的推送和心理书籍、电影的推荐,更新频率有限且未将网络心理健康教育资源进行有效整合,学生很难依托这些平台获得系统化、专业化的心理健康教育知识,使网络心理健康教育效果大打折扣。

2.2 网络心理健康教育缺乏合力

高校輔导员、高校心理健康咨询中心作为高校学生心理健康教育的两大掌舵手,在管理上不同源,缺乏全员育人合力;心理健康与咨询中心作为专业助人者,主要工作内容多集中在线下心理咨询与心理健康课程授课,即使建立网络心理健康教育平台也多用作活动信息的推送和宣传平台,无法将线下资源与线上资源进行整合,难以形成网络心理健康教育合力。

2.3 高校心理健康教育师资力量不均衡

根据2021年教育部办公厅印发的《关于加强学生心理健康管理工作的通知》,高校按师生比不低于1:4000比例配备心理健康教育专职教师,且每校至少配备2名。调研范围内的河北17所高校心理健康教育师资配备不理想,且较少形成系统化的科研成果,多数教育成果以创新案例、测评系统等形式转化,成果之间无法达到共通共享的效果。

2.4 高校心理健康教育社会借力情况较差

高校与校外专业医疗机构建立联系少、合作程度浅,本项目调研的河北省17所高校中仅有4所高校建立院校合作关系,院校合作不畅。院校合作不畅的原因主要是院校合作的基础是双方各取所需、双方共赢,高校借助精神卫生专业机构为学生及时转诊、诊断病症、治疗、病愈后返校评估等,精神卫生专业机构借助高校优质数据样本进行精神卫生学科学研究工作,而在实际洽谈中,高校担心学生隐私泄漏问题,且个别高校对精神卫生专业机构进行的科研成果去向存在疑虑。

3. 高校网络心理健康教育实践路径

通过对高校网络心理健康教育发展情况充分调研,从现状入手深入分析问题并有针对性地提出以下对策,力图形成兼具可行性和创新性的高校网络心理健康教育实践路径,开创“互联网+”视域下高校心理健康教育的发展新机。

3.1 高校毕业生就业心理健康教育可行性发展路径

3.1.1 心理自助、心理互助、心理援助

充分利用互联网优势,打造集心理自助、心理互助、心理援助于一体的网络心理健康教育平台。心理自助平台主要包括心理测试常模、心理知识科普、心理放松与调适和情绪自我管理教育,把握学生心理需求,帮助学生掌握相关知识,增进自我了解,促进个人成长。

3.1.2 “双螺旋”数据交互通道

“互联网+”视域下的心理健康教育,贯彻干预和发展有效结合的理念,可多方收集学生各类信息,完善“学生画像”,利用平台单向隐匿性特征直接定位到学生身份信息,最大程度缩短心理危机事件处理时差,减少网络隐匿性带来的学生定位误差。

3.1.3 创新运营思维提升传播成效

紧紧围绕高校学生新媒体阵地“四微一端一抖”开展网络心理健康教育,学生在哪里,心理健康教育阵地就在哪里。充分发挥“互联网+”优势,将互联网技术和互联网思维合力运用于心理健康教育之中[3],结合“心理+党建”“心理+就业”等模式,将心理健康教育内容与学生学习、生活、就业相结合,踩节日庆“点”、踩网络热点、踩成长点滴;从新媒体运营思维出发,结合学生现实需求,提升新媒体传播新成效,增强大学生用户体验;传播内容接地气、懂心声,传播图文在排版、推广等方面尊重传播规律[4],把握受众心理,充分利用校园信息服务、多元化的校园活动推广心理育人平台,增强学生用户黏性。

3.1.4 校内校外合力育人

将开展高校网络心理健康教育的三大力量,即心理健康教育咨询中心、高校辅导员、朋辈队伍等形成教育合力,各自发挥所长形成合力。专业助人者完成科学有效的心理专业咨询服务和心理建模,半专业助人者维护运营心理自助与心理互助功能、发挥新媒体育人特长,非专业助人者依托平台积极网络互动、达成朋辈育人成效。三大高校学生网络心理健康教育力量在育心体系中找准定位、找到价值、找好抓手,一方面创新优化高校心理健康教育教师团队结构,另一方面利用校企合作、政校合作等向外界有利资源借力,促进全员育人育心、全方位育人育心局面的形成。

结语

本研究拓宽了“互联网+”背景下高校心理健康教育研究视域,经过深入调研深挖当前高校网络心理健康教育存在的问题,将高校心理健康教育视为高校思想政治教育组成部分,结合职业生涯规划与心理健康教育等多学科理论体系,将传统心理健康教育特点移入“互联网+”视域下心理健康教育的理论体系,形成有序的、可持续的、创新的高校网络心理健康教育创新路径体系。

参考文献:

[1]教育部等十七部门联合印发全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划[EB/OL](2023-5-16)[2023-9-13].https://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/xxgk/bwdt1/202305/t20230516_29339383.html.

[2]陈铁夫.马克思主义哲学基础[M].徐州:中国矿业大学出版社,2016:12.

[3]周新泉.“互联网+”环境下的高职院校学生网络心理健康教育机制分析[J].职业,2019,(13):48-49.

[4]寸隽,陈明星,牛洪钰.新媒体时代下高校网络心理健康教育新途径——以微信公众号建设为例[J].现代商贸工业,2017,(19):154-155.

作者简介:薛会来,本科,高级政工师,研究方向:思想政治教育;孙峰岩,硕士研究生,副教授,研究方向:思想政治教育;孙怡青,硕士研究生,讲师,研究方向:青少年心理健康教育。

项目基金:2023年河北省思想政治工作研究重点课题——“互联网+”视域下高校心理健康教育创新路径研究(编号:HBSZKT-2023007)。