促进实现共同富裕的税收政策:逻辑机理、问题与建议

●王晓洁 马少杰 王 柳

一、引言

党的二十大报告提出,中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求, 是中国式现代化的重要特征。 改革开放后,允许一部分人、一部分地区先富起来,并提出全面建成小康社会目标;党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央运筹帷幄、与时俱进,坚持在发展中保障和改善民生,对共同富裕目标作出新的擎画和部署。 进入新时代,我国社会主要矛盾出现新变化,尤其是随着脱贫攻坚战的胜利和全面建成小康社会目标的实现,如何接续推进共同富裕成为了党和全体人民必须回答的时代课题。 为此,我国提出共同富裕第一阶段目标,即到“十四五”末,全体人民共同富裕迈出坚实步伐,居民收入和实际消费水平差距逐步缩小。 实现共同富裕的前提是完善我国的分配制度,正如二十大报告中指出“分配制度是促进共同富裕的基础性制度”, 而分配制度中的再分配主要通过财政工具发挥调节作用,税收在其中扮演了至关重要的角色。

二、 税收促进实现共同富裕的内在逻辑机理

(一)从国民收入再分配过程看,税收主要在再分配环节发挥调节作用

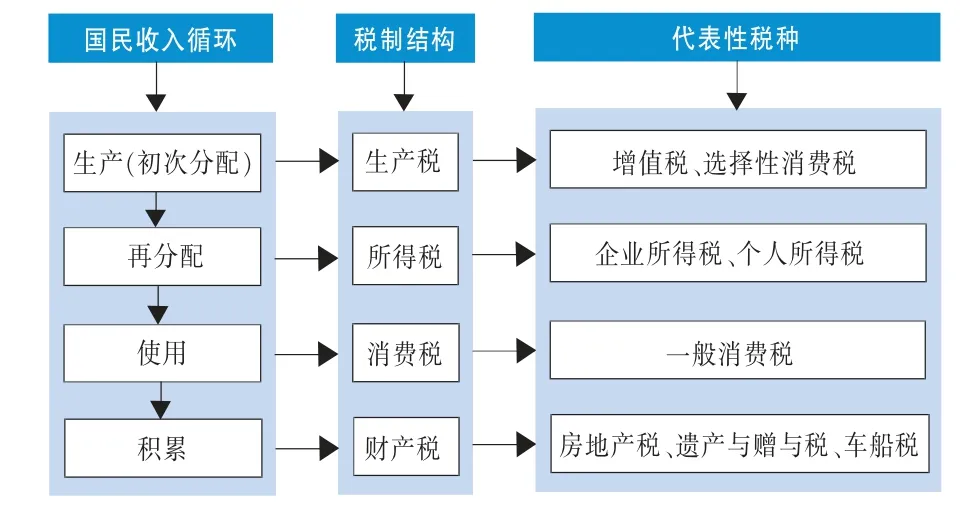

国民收入循环是指国民所创造的全部收入从价值创造到财富积累的整个资金流动和分配过程,其包含着企业投入生产要素进行生产与价值创造、产品用于消费和资本形成、居民财富积累等内在的逻辑机理(吕冰洋和郭雨萌,2022)。 国民收入循环包括生产、再分配、使用和积累四个环节,而税收贯穿于其中各个环节:在生产环节,政府通过征收以间接税为主体的生产税为主,主要包括增值税以及过去的营业税,该环节也属于初次分配领域,比较重视经济效率的发挥;在再分配环节,政府通过个人所得税、企业所得税等影响要素收入再分配,在该环节比较重视社会公平的实现;在使用环节,主要对居民消费和政府消费行为征税,会产生间接税分配问题,主要涉及消费税;在积累环节,国民收入会转化为资本和财富积累, 最终形成各类财富和财产,对居民征收财产税会影响财富分配,主要包括房地产税、遗产与赠与税、车船税等(见图1)。

图1 基于国民收入循环框架的税制结构

(二)直接税是政府调节收入分配、促进共同富裕的重要政策工具

1.个人所得税是调节高收入,促进共同富裕的重要政策工具。 个人所得税最主要的功能是 “调高”,主要针对高收入者征收税收,发挥收入再分配功能。首先,个人所得税实行超额累进税制,收入水平越高,适用的税率档次就越高,缴税越多。这种针对不同所得额适用高低有别的差别税率,充分体现了收入多的多征、 收入少的少征的量能课税原则,从而有效调节纳税人的收入,实现了税收负担的纵向公平。 其次,税率级次和级距的设计也会影响收入再分配的调节效果。 最后,基本减除费用标准和专项附加扣除标准也会通过影响税基,产生不同的收入再分配效果。

2.财产税是调节财富分配差距,促进共同富裕实现的重要政策工具。 财产税以财产为直接课税对象,对财富存量进行调控,从而缩小收入分配差距。财产分为动产和不动产两大类。财产税的征收原则是对有税收支付能力的人征收, 财产的多少意味着个人纳税能力的大小。 一般情况下,高收入者的财产积累要高于低收入者。 因此,对财产课税可以防止财产过于集中, 削弱社会财富分配不均现象,缩小居民贫富差距,有利于实现共同富裕的目标。

(三)间接税也能起到调节收入分配、促进共同富裕的功能作用

间接税调节收入分配差距主要是通过居民购买消费品并且承担相应税负来体现的。 首先,居民利用自己的可支配收入来购买消费品需要缴纳消费税,由于消费税属于间接税,容易出现税负转嫁,该消费品的供需求弹性的大小决定了消费者和生产者各自承担税负转嫁的比例。 其次,消费者由于承担不同比例的税负, 产生收入再分配的调节作用。 由于间接税实行的是比例税,穷人和富人承担的名义消费税税负是一致的,但富人收入高、实际税负低,而穷人收入低、实际负担高,所以一般认为间接税累退性较强,不但没有缩小贫富差距,反而加剧了贫富差距。 但也有文献认为,无论是降低增值税税率还是加计10%抵减新政的实施,亦或是逐渐完善的消费税,均能缩小城乡居民内部收入差距和提高社会福利水平,起到改善居民之间收入分配状况的效果(田志伟和王再堂,2020)。

三、 促进我国实现共同富裕的税收政策存在的主要问题

(一)税制结构不合理,弱化了税收的调节分配职能

“间接税占比高,直接税占比低”的税制结构从宏观上制约了我国税收政策调节收入分配差距、促进实现共同富裕的功能作用发挥。 众所周知,直接税比间接税更有利于发挥调节收入分配功能,而间接税对收入再分配的调节作用十分有限。 然而长期以来, 我国的税制结构是以间接税为主体的, 图2描述了2010—2022 年我国直接税和间接税的占比变化, 其中间接税比重从2010 年的58.12%下降为了2022 年的51.55%, 直接税比重由2010 年的32.39%上升为2022 年的45.65%。 虽然直接税比重有所上升,但依然没有改变“间接税为主、直接税为辅”的税制格局。

图2 2010—2022 年我国税制结构框架图

(二)个人所得税制在调节再分配方面还有很多不足

我国个人所得税制度先后进行了七次改革,其基本扣除费用标准也由最初的800 元提升至5000元,2018 年实现了分类税制到综合与分类相结合的制度转变,从一定程度上发挥了个人所得税对收入再分配的调节作用, 但仍存在不科学的地方,主要表现为三个方面:

1.对劳动收入课税较重,对资本课税较轻。 在税率设计上存在“重劳动所得、轻资本所得”的格局。 2018 年修订完成的《个人所得税法》确定了综合与分类相结合的征税模式: 个人居民取得的工资、薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费所得为“综合所得”,其税率设置为3%—45%的七档超额累进税率;对纳税人取得经营所得、利息、股息、红利、财产租赁和财产转让、偶然所得为“分类所得”,其中,经营所得为5%—35%的五档超额累进税率; 资本性所得为20%的比例税率。而按照比例的方式对资本课税缺乏一定的累进性,且为促进资本市场稳定健康发展, 部分资本性所得课税还享受着减免政策。 另外,现实中纯粹来自劳务报酬所得的高收入群体规模较小,特别是超高收入者的主要收入来源是资本收益。而我国目前这两种性质所得之间存在着税率差异,这不仅无法对高收入群体的收入起到有效调节, 反而使得最终收入分配向资本倾斜,加大了收入差距。 同时,由于资本所得和劳动所得之间存在税率差,一部分超高收入群体可能会改变收入性质,将自己的劳动所得转化为资本所得,以达到偷逃税款的目的。

2. 经营所得的边际税率低于劳动所得的边际税率。 2018 年修订的《个人所得税法》规定经营所得适用五档超额累进税率, 最高边际税率为35%。这一税制会产生两方面的问题:一方面,在一定程度上不符合税收负担的横向公平原则。经营所得是在生产经营中取得的所得,但其本质上也主要属于劳动过程中的所得,其税率设定应当与工资薪金等劳动所得保持一致。 另一方面,税率差异的存在可能会进一步加重偷逃税行为。尤其是部分演艺明星和网络主播等高收入群体,为了少缴税款,可能通过开办工作室等方式混淆劳务报酬所得和企业经营所得,从而适用于更低的税率虚假申报,造成税收流失,弱化了税收对收入分配的调节功能。

3. 适用最高边际税率的收入额下限太低。 目前, 我国居民个人的综合所得只要超过96 万元就适用45%的超额累进税率,而且实行各项劳动所得综合征收。高端人才特别是国际高端人才劳动所得普遍较高,过高税率不利于吸引优势人才。 而且这部分人群是我国中产阶层的主要群体, 修订后的《个人所得税法》 实际上造成了中产阶层收入的课税负担增加,不利于我国“橄榄形”中等收入群体的培育。

(三)调节财富分配的财产税体系不完整

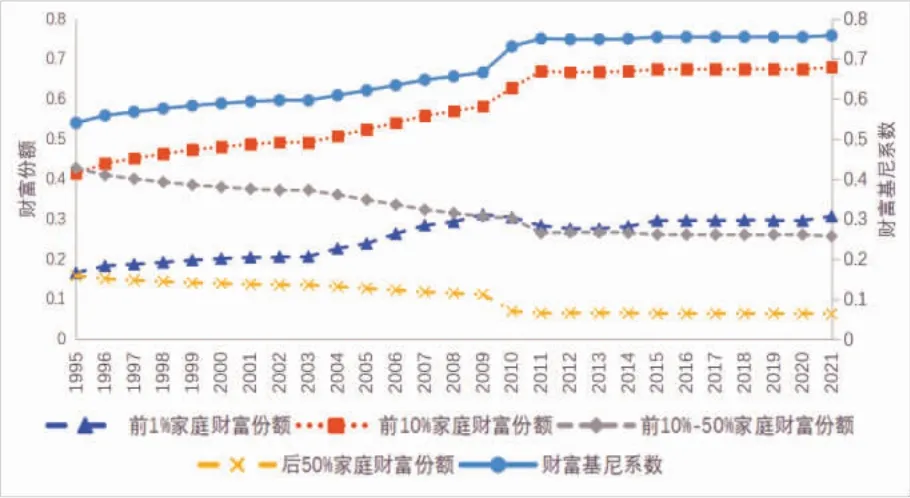

目前我国财富分配差距的基尼系数已经超过了收入分配差距的基尼系数,2021 年我国收入分配基尼系数为0.46,而财富分配差距的基尼系数已经高达0.76, 相较于1995 年, 提高了21%(见图3)。 其中,财富份额占比也显示财富分配差距越来越大。 图3 显示, 前1%家庭拥有的财富占比由1995 年的16.6%提高至2021 年的30.7%, 后50%的家庭拥有的财富占比由1995 年的15.9%下降为2021 年的6.3%。 而当前我国调节财富分配差距的财产税体系不健全,有的缺失,有的完全没有。考虑到影响我国财富差距的主要原因是拥有房产的多寡,而针对房产的税收主要是房产税。 我国当前的房产税存在三大问题:一是征收范围窄。 我国当前房产税的征税范围只限于经营性住房和出租住房,对个人所有的非营业用房产是免征房产税的,最大的问题就是房产的保有环节尚未开征房地产税。二是税基以房产原值为征税对象已不符合当前实际。《中华人民共和国房产税暂行条例》规定,房产税以房产原值一次减除10%至30%后的余值为计税依据。 在房地产价格相对稳定的时期,按购置价为基础计算余值进行征税,操作简便,便于征管。随着居民收入水平的不断提高以及房地产市场的日益发展,房地产价格日趋上涨,而且幅度较大。购置房产的时间不同,购置价格会有很大差异,按照余值计税不符合税收公平原则,也不能很好地发挥税收组织收入和调节经济的作用。三是当前的房产税存在一定程度的累退性。 除此之外,遗产与赠与税也是西方国家调节财富差距的重要手段,而我国当前并没有开征。 对于是否开征遗产与赠与税,学者们还存在很多争议。

图3 1995—2021 年我国财富分配份额及财富基尼系数

四、促进实现共同富裕的税收政策建议

(一)完善直接税体系,适当提高直接税比重

早在2013 年,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》就提出“逐步提高直接税比重”;党的十九届五中全会提出健全直接税体系,适当提高直接税比重。 从宏观层面分析,我国税制改革方向是提高直接税比重, 实践上我国直接税比重从2010 年的32.39%提高至2022 年的45.65%(图2),十余年间提高了13 个百分点, 但是依然低于经济合作与发展组织(OECD) 直接税占比55%的平均值。 要构建现代化税制体系,未来的改革方向依然是提高直接税比重。 要提高直接税比重,可以从两方面考虑:一是将在间接税环节实现的税收转移至直接税环节。 可以进一步完善减税降费政策,减轻微观企业的间接税负担,降低企业经营成本,增强其经济活力,提高利润水平,从而扩大企业所得税税基。 二是择机开征房地产税,完善我国的财产税体系,缩小财产带来的收入差距。

(二)充分发挥个人所得税“调高”功能,促进共同富裕

我国个人所得税对于缩小居民收入差距的调节效果远远低于预期,实证研究表明,个人所得税的收入再分配效应指数为0.0039,仅占税前基尼系数的0.87%(张玄、岳希明等,2020)。因此,寄希望于个人所得税整体调节功能不大可能,但可以发挥个人所得税的局部调节功能,即针对重点人群进行调节,看中的是它对高收入者特别是超高收入者的调节作用,从而发挥“调高”作用以推动实现共同富裕。 从国家的政策文件中也可以看到这一点,党的十九大报告指出“调节过高收入”;党的二十大报告指出“完善个人所得税制度,规范收入分配秩序”。由此可见,个人所得税对于调节高收入、促进收入分配公平、推进实现共同富裕有着深远的意义。 基于此,可以考虑从以下三方面进行个人所得税改革:

1.加强个人所得税对大额资本所得的调节。 大额资本所得在我国超高收入群体的收入来源中所占比重越来越大, 并且随着居民财富积累的增加,这种态势愈加凸显。 一方面,可以取消对大额股息红利所得的税收优惠。 目前,我国对持股期限符合条件的,给予其股息红利减免税的优惠政策,具体来看:若持股1 年以上,则免征所得税;若持股满1个月但不满1 年,则可减半计征。 这种规定虽然有利于鼓励长期投资,但一定程度上削弱了个人所得税对大额资本所得的有效调节。 因此,针对上市公司的股息红利所得应当取消部分税收优惠政策,即不论持股期限长短, 超过200 万元的, 恢复按照20%征收所得税。 另一方面,建议将大额财产所得税率形式由20%比例税调整为两档超额累进税率。具体来看,对于500 万元以下的股息红利等资本所得,可按20%的税率征缴;而对于超过500 万元的部分则实行30%的超额累进税率,从而加强个人所得税对超高收入者的调节作用,避免社会财富向富人倾斜。

2.调高综合所得最高边际税率适用应纳税所得额的下限值。 目前,我国个人所得税综合所得的最高边际税率为45%,其对应的应纳税所得额门槛值为96 万元,过高的税率不利于吸引优势人才,但降低边际税率不利于推动共同富裕的实现。 个人所得税的目标是调节高收入群体,因此可以考虑在保持45%最高边际税率不变的情况下, 将其适用的应纳税所得额下限值提高至200 万元,这样扩大了中等收入群体规模,更加利于“橄榄形”收入分配格局的形成。

3.将经营所得纳入综合所得范围。 经营所得也是劳动所得,不应和工薪等劳动所得实行有差别的税率。 一方面,可以将经营所得的最高边际税率提高至45%;另一方面,可以缩小经营所得核定征收的适用范围。 目前,经营所得核定征收的核定效率较低、范围较大,从而导致纳税人实际缴纳的税额很有限。 因此建议, 若纳税人年经营所得超过200万元,或年营业收入超过500 万元,则适用于查账征收的方式;而若是会计制度欠缺、规模有限且利润率较低的个体企业,则依然由税务机关对其进行核定征收。

(三)完善对财产所得征税的税制体系

1.研究推进房地产税立法。 党的十八届三中全会明确提出, 加快房地产税立法并适时推进改革。房地产税改革可以按照“立法先行、充分授权、分步推进”的原则,积极稳妥推进房地产税立法和改革(刘昆,2020), 对工商业房地产和个人住房按照评估值征收房地产税,逐步建立完善的现代房地产税制度。 习近平总书记在《扎实推动共同富裕》一文中指出:“要积极稳妥推进房地产税立法和改革,做好试点工作。 ”因此,具体实施路径可以采用先试点后推广的方式,实践中已有上海、重庆的房产税改革试点作铺垫。 鉴于我国财富差距已经超过了居民的收入差距,要抓紧研究房地产税的立法工作,以充分发挥房地产税在共同富裕中的调节效应。

2.扩大房地产税的征税范围。 关于房地产税改革后的征税范围,有观点认为将所有房产纳入课税范围,才可以体现公平原则;也有观点认为先将增量非营业房产纳入课税范围, 可以减小改革的难度。 将居住性房产纳入房地产税征税范围,有利于优化房地产市场秩序,一定程度上抑制房地产投资(投机)行为,调节财富分配,缓解贫富差距。 从国外征收房地产税的经验来看,大多数国家(高收入国家和中等收入国家)征收房地产税均没有将居住性房地产排除在征税范围之外。 居民是地方公共物品(公共服务) 的主要享受者, 依据房地产税课税原理,体现了较为强烈的相对有偿性,即房地产税的征收和使用体现着“取之于民、用之于民”的特征。基于房地产税的财产税属性,具有调节财富分配的功能,建议房地产税改革将所有经营性和非经营性房地产均纳入课税范围,再根据居民的居住条件保障和纳税能力,设置合理的税率和税收优惠。

3.房地产税的计税依据按照评估价格征税。 按照评估值征税不仅仅应基于房屋原值,更需要结合房地产类型、市场环境、相同类型房产的价值等进行全面评估,进而确定合适的税率,这也符合税收负担的纵向公平原则。

4.实行差别税率。 建议经营用房和居住性房产分别适用差别税率。 经营性房产作为生产要素,建议设计为比例税率形式,具体税率可以参考现行税率; 居住性房产在保障基本生活需要的基础上,对多出的房产可以设计为累进税率形式,或者差别比例税率形式,以体现房产税的调节作用。