家庭亲密度对大学生子职实践的影响:子职知觉的中介作用

林国耀,马洁冰,杜宜展

(1.闽南师范大学 教育科学学院,福建 漳州 363000;2.韶关学院 教师教育学院,广东 韶关 512005)

一、问题提出

在当下人口老龄化加快、家庭结构改变和生存压力增大的现代化社会背景下,社会的和谐稳定迫切需要个体对父母承担起应尽的子女责任和赡养义务,也就是子职责任。子职责任(Filial responsibility)被定义为成年子女照顾老年父母过程中的一种社会规范和文化期望[1],它可以通过成年子女对父母提供照顾和支持的态度和行为进行评估[2,3]。那么如何让子女实践子职责任呢?根据依恋理论,人们在婴儿时期和父母建立了亲子关系,从而产生向患病或者残疾父母提供照顾的义务和责任[4]。Gans等人认为与父母有更强情感联系的子女,他们在未来更有可能给父母提供支持[5]。Kim等人则发现亲子关系质量更强的父母和子女,他们倾向于报告给予了和获得了父母更多的支持[6]。Swartz发现,父母与子女之间的亲子关系质量是代际支持的重要预测因素,如代际之间建议和鼓励、经济支持和实际援助等[7]。换言之,父母和子女建立良好的亲子关系,有助于子女实践子职责任,即子职实践(Filial conduct)。子职实践指为人子女者在家庭生活中将子职应尽职责与义务在现实中表现出来的行为[8]6。

亲子关系是否良好的关键指标是家庭亲密度(Family cohesion),它可以反应家庭成员之间情感交流程度,并且可以正向影响子女对子职责任的态度[9]。Cho和Lee基于对韩国大学生的调查发现,家庭亲密度正向影响他们照顾父母的态度[10]。Hwang等人则进一步发现母子关系亲密度和父子关系亲密度会以不同程度正向影响子女对子职责任的感知[11]。雷颖、杜宜展的研究也发现,亲子依恋与大学生子职态度呈显著正相关,即个体的家庭亲密度越好,他们的子职态度也会更加积极[12]。家庭亲密度可能通过子职态度进一步影响子职实践。Aires等人认为人们对子职责任的态度和经济支持、情感支持行为有一定的正相关[1]。Chappell和Funk在一项关于华裔加拿大人的研究中发现,积极的子职责任态度和提供陪伴支持、情感支持、经济支持的照顾行为有一定关系[13]。Zhang等人则提出个体的子职责任态度可以激发或者鼓舞他们照顾父母,尽管在扮演子女角色的过程中会面临一些困难[14]。子职态度在家庭亲密度和子职实践之间的中介作用可能主要依赖于子职知觉来实现。Zanna和Rempel认为态度的定义是对刺激对象的综合评价,而评价的依据是来自认知、情感及行为等三个成分的信息[15],因此子女在形成对子职责任的态度之前,需要首先对子职责任有所感知或知觉,即子职知觉(Filial perception)。子职知觉指子女对子女角色缩影担负子职责任的认知与觉察,是个体对子职角色所负担责任的主观看法[16]5。因此,本研究提出假设:子职知觉在家庭亲密度影响子职实践的过程中具有中介效应。

由于大学生正处于从青春期进入成年早期的阶段,在这一阶段他们依赖父母的照顾和支持,但仅有少量资源回馈父母,加之他们正处于即将步入社会承担更多社会和家庭责任的时期,所以有必要调查他们对子职责任的感知和实践子职责任的程度。因此,本研究旨在探讨大学生的家庭亲密度、子职知觉和子职实践之间的关系,同时了解子职知觉是否在家庭亲密度和子职实践之间起到中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采取随机抽样法从福建省某大学选取若干在校学生进行线下施测,对已收回的问卷进行整理与筛选,将存在多项未答、连续作答相同选项、存在固定作答趋势和集中填答相同选项的问卷剔除,有效问卷共计300份。被试详细情况见表1。

(二)研究工具

1.子职知觉量表

本研究采用钟珮玲编制的子职角色知觉量表[17]131测量大学生子职角色。该量表共有20个题目,由5个维度组成:独立自制、主动沟通、体恤协助、联系安心、新知反哺,采用李克特4点记分,得分越高者,代表受试者对子职角色职责的同意程度越高。在本研究中该量表的整体Cronbach α为0.913,具有良好的信效度。本研究采用项目分析法检验量表效度,验证性因素分析结果显示:χ2=12.884,df=5,χ2/df=2.58<3,适配良好,p<0.01,主要拟合度指标包括比较性配适指标CFI=0.987,非正态适配指标TLI=0.973,近似均方根误差RMSEA=0.072,标准化均方根残差值SRMR=0.019,显示本测量结构效度非常好,5个维度因素负荷量(factor loading)介在0.659~0.784,可将5个维度合成一个子职知觉总分。

2.子职实践量表

本研究采用杜宜展编制的子职行为量表[18]测量大学生的子职行为水平。该量表共有23个题目,由5个维度组成:主动联系、支持体恤、感恩反哺、生活协助、坦白沟通,采用李克特5点记分,得分越高者,代表受试者的子职实践程度越高。本研究中该量表的整体Cronbach α为0.939,具有良好的信效度。本研究采用项目分析法检验量表效度,验证性因素分析结果显示:χ2=265.714,df=220,χ2/df=1.208,CFI=0.988,TLI=0.987,RMSEA=0.026,SRMR=0.034,表明本测量具有较好的结构效度,5个维度因素负荷量介在0.730~0.850,可将五个维度合成一个子职实践总分。

3.家庭亲密度量表

本研究中采用林珍玉编制的亲密感量表[19]127测评大学生亲密感水平。该量表共有14个题目,采用李克特5点计分,得分越高者,表示该名受试者与父母的亲密感受越高。在本研究中该量表的整体Cronbach α为0.915。由于原量表设计14个项目,通过验证性因素分析时会消耗过多自由度,所以本研究采用项目分析法检验量表效度 ,验证性因素分析结果显示:χ2=70.774,df=27,χ2/df=2.62<3,p<0 .01,CFI=0.970,TLI=0.960,RMSEA=0 .074,SRMR=0.033,表明本测量结构效度良好,因素负荷量介在0.373~0.903,可将14个题目合成一个家庭亲密度总分。

(三)数据分析

首先,采用SPSS 26. 0对家庭亲密度、子职知觉和子职实践3个变量的项目进行探索性因子分析,检验本研究是否存在严重的共同方法偏差。其次,采用Pearson积差相关计算本研究3个变量间的相关系数。最后,采用Mplus 8. 3 建构结构方程模型,检验中介效应。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的检验

采用Harman单因子法进行共同方法偏差检验,将家庭亲密度、子职知觉、子职实践3个变量的项目进行探索性因子分析。结果显示,所有因子中特征值大于1的有11个公共因子,第一个公因子解释的变异量为35.53%(<40%),故本研究不存在严重的共同方法偏差[20]。

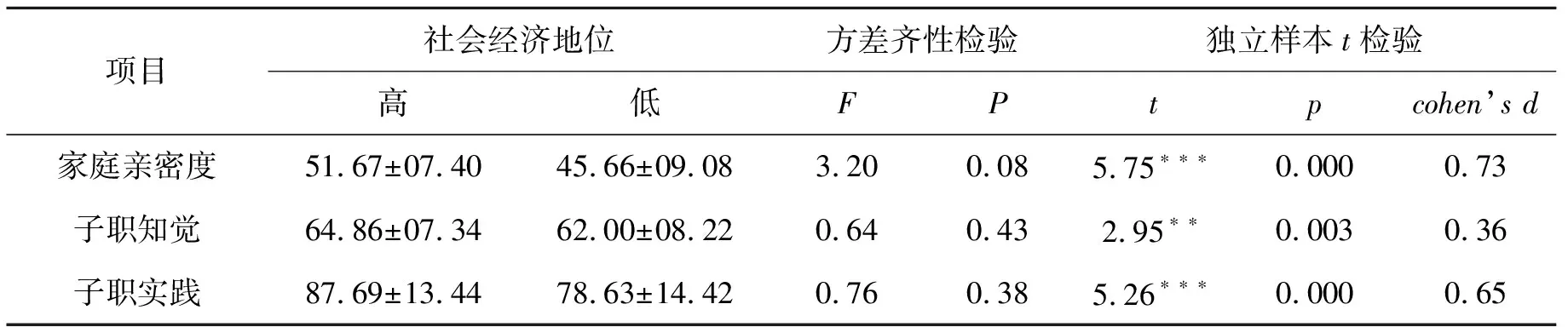

(二)不同人口学特征大学生在各变量上的差异分析

本研究收集了大学生的性别、年级和社会经济地位等人口统计学变量信息,运用独立样本t检验和单因素方差分析考察了大学生的家庭亲密度、子职知觉和子职实践在人口统计学变量上的差异。结果表明,大学生在家庭亲密度、子职知觉和子职实践三个变量上的得分在性别和年级上不存在显著差异(p>0.05),但在社会经济地位上存在显著差异(p<0.01),结果见表2。表2显示,社会经济地位高的大学生在家庭亲密度(p<0.001)、子职知觉(p<0.01)和子职实践(p<0.001)的得分显著高于社会经济地位低的大学生。结果说明大学生的社会经济地位越高,家庭亲密度越高,感知到的子职责任越强,实践的子职责任也越多。鉴于社会经济地位变量会对家庭亲密度、子职知觉和子职实践产生影响,故在后续的中介分析中会纳入社会经济地位作为控制变量,而大学生的性别和年级对所研究变量都不存在显著的差异,故在后续的分析中不做控制。

表2 不同社会经济地位在家庭亲密度、子职知觉及子职实践差异分析

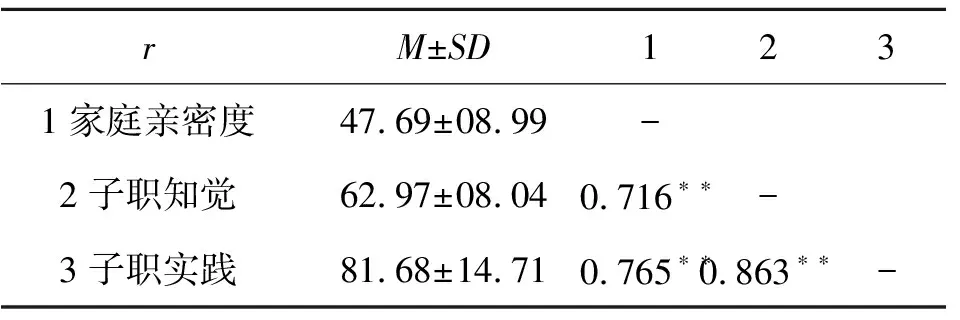

(三)相关分析

表3列出了家庭亲密度、子职知觉和子职实践的相关系数。由表3可知,家庭亲密度与子职知觉呈显著正相关(r=0.716,p<0.01),家庭亲密度与子职实践呈显著正相关(r=0.765,p<0.01),子职知觉与子职实践呈显著正相关(r=0.863,p<0.01)。

表3 家庭亲密度、子职知觉及子职实践相关分析(N=300)

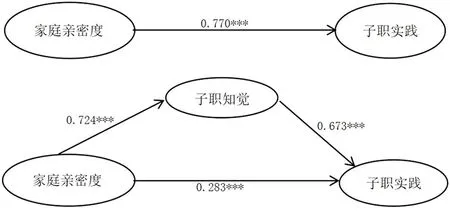

(四)子职实践的中介作用分析

以家庭亲密度为自变量,子职实践为因变量,子职知觉为中介变量建构中介模型,数据拟合结果如图1所示,模型拟合指标分别是:χ2=524.144,df=167,χ2/df=3.14,p<0.001,CFI=0.907,TLI=0.894,RMESA=0.084,SRMR=0.080。该结果显示模型拟合尚可。因为有可能数据违反多元正态,造成标准误估计偏差,影响卡方值膨胀,导致模型拟合度下降。因此,就采用Satorra-Bentler校正[21],结果显示:χ2=460.740,df=167,χ2/df=2.76<3,p<0.001,CFI=0.914,TLI=0.902,RMSEA=0.077,SRMR=0.080,显示模型拟合尚可,分析结果支持了中介模型的合理性。从模型路径来看,家庭亲密度可以直接正向预测子职实践(β=0.770,p<0.001);在加入子职知觉作为中介变量后,家庭亲密度(β=0.283,p<0.001)可显著预测子职实践,家庭亲密度可以(β=0.724,p<0.001)显著预测子职知觉,子职知觉(β=0.673,p<0.001)可以显著预测子职实践,即家庭亲密度可以通过子职知觉间接地正向预测子职实践(β=0.487,p<0.001)。

图1 子职知觉在大学生家庭亲密感和子职责任

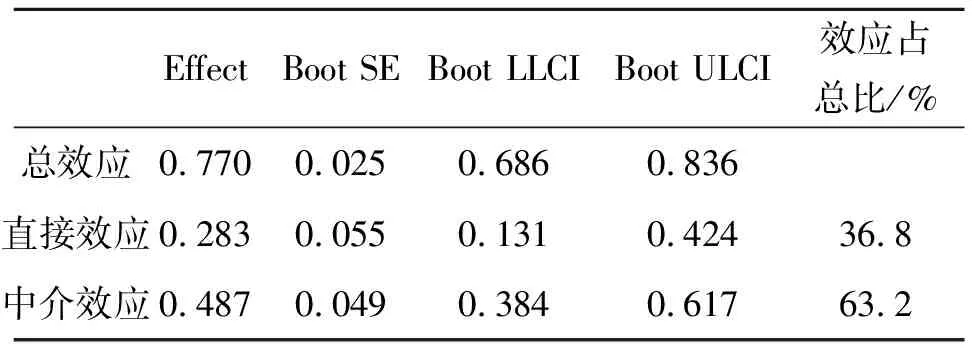

采用非参数百分位Bootstrap法重复抽样5 000次来检验中介效应的显著性,得到表4。结果表明,“家庭亲密度→子职知觉→子职实践”中介效应的95%置信区间为[0.384,0.617],置信区间不包括0,p<0.001,说明该条路径有效且显著。此外,“家庭亲密度→子职实践”直接效应的95%置信区间为[0.131,0.424],置信区间不包括0,p<0.001,说明该条路径仍然有效且显著,所以子职知觉在家庭亲密度和子职实践之间的中介效应显著且为部分中介效应,中介效应与总效应之比为63.2%。

表4 子职知觉在家庭亲密度与子职实践的中介效果量分析结果

四、讨论

(一)社会经济地位对大学生家庭亲密度、子职知觉和子职实践的影响

本研究结果表明,社会经济地位高的大学生在家庭亲密度、子职知觉和子职实践上的得分显著高于低社会经济地位的大学生。该研究结果与已有研究一致,董柔纯等人的研究发现家庭社会经济地位显著正向预测亲子关系[22]1277-1278;Swartz研究发现父母的社会经济地位越高,他们越有可能提供子女更多的经济支持以满足子女的生活开销[7]。而依据社会交换理论,Klaus认为成年子女接受父母更多支持和照顾,他们会感受到更多的子职责任[23],进而对父母提供更多的照顾和支持。这可能是因为父母的社会经济地位越高,便能够提供子女越多和越好的关爱和照顾,这有利于建立更高的亲子关系质量,而子女也因为获得父母更多的照顾和支持,便会感觉到更多的子职责任,并会给父母提供更多的照顾和支持。

(二)家庭亲密度和子职知觉对大学生子职实践的影响机制

首先,本研究发现大学生和父母的亲密程度越好,他们感知子职责任的程度越高。该结果与前人研究结果一致,Wong等人认为孝道信念反映中国子女对亲子关系的独特认知[24],而子职责任是尽孝道的一部分,即子女与父母的亲密程度越佳,越有助于子女对所应担负的子职责任的认知与觉察。Hwang认为,由于个体在成人前一直接受来自父母的关爱和支持,建立了良好的家庭亲密度,又加之我们对孝道文化的尊崇,所以个体在社会化过程中更可能认可和承认子职责任的重要性[11]。

其次,本研究发现大学生子职知觉与子职实践呈显著正相关。该结果也与前人研究结果一致[1,13,14],即当个体对身为子女角色所应担负的子职责任有了较多的主观看法和态度时,个体会给父母提供更多的照顾和支持,也就是对身为子女角色义务的实际履行程度较高,即子职实践程度也会较高。

再次,本研究结果还表明,子职知觉在大学生家庭亲密度与子职实践之间的中介效应显著。这说明大学生的家庭亲密度可能是通过子职知觉来间接影响子职实践的。前人研究也表明,大学生亲子关系质量越好,他们给父母提供的照顾和支持就越多[5-7]。这可能是由于子女和父母之间亲子关系的高低取决于父母养育照顾子女过程中的关心和爱护[25],而根据社会交换理论,子女会向父母提供照顾和支持以回馈父母的养育支持。此外,社会认知理论认为环境、个体认知因素和行为相互影响,即环境因素(孝道文化、家庭亲密度)会对个体认知因素(子职知觉)产生影响,而个体认知因素(子职知觉)又可以对个体行为(子职实践)产生影响。具体而言,大学生感知到的家庭亲密度以及中国社会对孝道文化的尊崇和奉行,使他们对自身所应担负的职责有较高的认知、觉察和主观看法[11,24],这又进一步强化他们回报父母的生养之恩并给予父母支持和照顾的程度[1,13-14]。

(三)关于提高大学生子职实践的相关建议

本研究的结果揭示了家庭亲密度对子职实践的影响机制,突出了子职知觉在其中的重要作用,这对如何促进大学生履行子职责任具有重要启示。首先,在家庭生活中,父母应以平等关系对待和尊重子女,不过分干涉子女的人生课题(工作课题、交友课题和爱的课题),而在子女遇到困难需要帮助时又能给予相应指导和帮助,从而在亲子间建立良好的亲密关系。其次,父母可以以身作则,通过自身对长辈的孝敬行为提供榜样,让子女对子职责任有较高的觉察和认知,从而促进子女用实际行动去履行子职责任。再次,父母需注重在家庭中给予子女实践子职责任的机会,注意引导子女养成承担子职责任的习惯。此外,在学校教育中,可以通过开设子职教育的辅导课程和实践活动,引导大学生理解承担子职责任的重要性,并在活动中体验实践子职责任所带来的价值感和满足感,从而使其能够承担家庭与社会责任。

五、结论

本研究发现:(1)亲子关系可以正向预测子职知觉;(2)亲子关系可以正向预测子职实践;(3)子职知觉在亲子关系与子职实践之间起部分中介作用。根据这些结果可以得出如下结论:亲子关系可以直接地、也可以通过子职知觉间接地影响大学生的子职实践。这一结论有助于人们理解亲子关系对子职实践的作用机制,对如何促进大学生在未来履行子职实践提供了启示。