“顺势而起,蓄势而发”

——中国古典舞动势解析

李丽娜,马晓倩

(山东艺术学院舞蹈学院,山东 济南 250300)

“动势”是中国古典舞实践与教学中颇具标识性和极其重要的一环。 “动势”在舞蹈中是内化于心,外显于形的艺术追求。 其特点在于它往往处于重心流动之间,不仅承递着上一个动作的形成,也暗示了下一个动作的开始与流动的走向。 “动势”的巧妙运用,使舞蹈多了些超越外在形态的余味。因此,研究中国古典舞教学训练中的“动势”,是对中国古典舞的审美风格进行一次更为全面、立体的理解。

一、意入境,气运身——蓄势

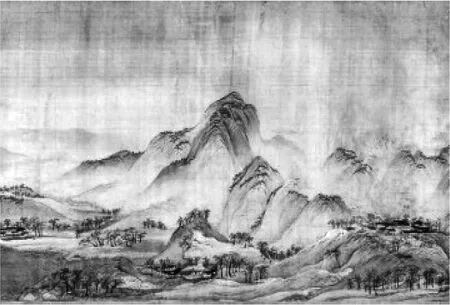

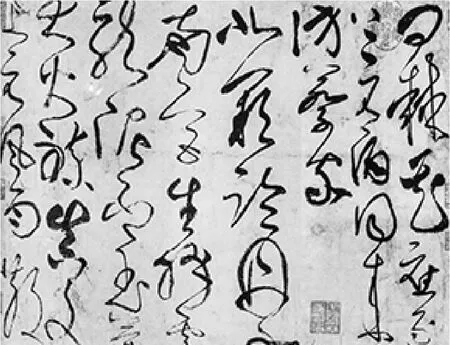

中国古代艺术中,无论是书画石刻还是陶俑器具,似乎总在追寻一种生命力,一种运动感,“未动”但“似动”,这便是动势的未发而威,趋于未来的审美表现。 如故宫博物院藏《千里江山图》(图1),虽是凝固的画面,却能通过青绿交间的色彩感受到山的起伏、水的流动与树的生长,处处是生命力的彰显。 王微在《叙画》中云:“本乎形者融灵,而动变者心也。”即:“山水画不仅要将山水最初的形象描绘出来,还要融入创作者的主观感受,才能把握山水的‘动势’,从而才能打动人,引发人的情感。”[1]因此山水画之“动”,体现在创作者的主观审美感受的融入,创作时自我“入境”,才能描绘出千岩竞秀、诗情画意的山水之作。 再比如张旭的草书(图2),虽无色彩的渲染,但却能在画面上感受到隐于笔锋之下那蓄势待发的张力,视韵满满。区别于凝固在时空之内的书画艺术,对于舞蹈而言,也同样具备着这种“未动”却“似动”的审美表达。

图1 《千里江山图》局部

图2 张旭草书古诗四贴卷(局部)

(一)“静中呈势”:形雅而内合

中国古典舞讲求动作应“起于心”,即动作是起于内心充沛的情感的肢体外化,舞者通过外在回旋往复的肢体语言来传情达意,在龙飞凤舞、神采飞扬的运动过程中,营造出“只可意会不可言传”的审美意象。 中国古典舞的动律节奏首先需要内在情感的调整,即心理“入境”,这是实现“形神统一”的基础,由情感带动“力”的转化,进行“力”的分配,将存在于意识之中的虚幻的力转化为自然的力。 舞者“入境”后产生对动作的想象,用意识带领肢体形成动作所需的“气力”,进而引发身体的预动,达到“心与意合、意与气合、气与力合”的“内之合”。

笔者认为“内之合”即“内心蓄势”,从内心产生动律意识,完成气息的调整和力量的分配,即使处于站立位,也能真正让旁人感受到一种势之蓄而未发的状态。 正如唐满城先生所言:“舞蹈者在静止的体态(或姿态)情况下所必须具备的自我审美意识与气质。 比如‘挺拔而含蓄’‘刚劲而柔韧’这种矛盾而统一的审美意识。”[2]笔者在课堂展示环节中,处于准备位时,肢体虽是挺拔向上的状态,但仍会强调只有挺拔的外形是不够的,要将意识贯满全身,情感虽不外露于表情,但仍需具有饱满的“精、气、神”。

动作应“起于心”,以静态的形式去维持一种力的势能,只有内心是一种情感充沛的状态,才能达到动作上的形神兼备,正所谓“形未动、神先领,形已止、神不止”。

(二)“反正相从”:对抗中生势

《道德经》第四十章中云:“反者道之动,弱者道之用。”[3](P149)老子用精炼的话语概括出世间万物的运动规律,“反者道之动”可以理解为:矛盾的对立物是向着对立面转化的,且这个过程将会是一种循环往复、永不停歇的过程;而“弱者道之用”则可以理解为:道的作用是无形的,道作用于世间万物的发展是自然的、无痕的。 老子认为道是万物之源,世间的一切事物分为两级,且存在于对立统一的矛盾关系之中。 这一理念同时也为中国古典舞的反向动律提供了哲学理论和美学基础。 彭松先生在“反者道之动”这一观点下进行了舞蹈审美探究与动作动势探索,在谈到“反正相从”这一理念时,他指出:“中国古典舞特别讲究‘反正相从’的运动规律,欲前先后、欲左先右、欲进先退、欲纵先收、欲提先沉、逢冲必靠、欲止又行。 追求动静相宜,张弛有致,高低错落。 古典舞小至眼神的收放,大至云手、晃手、小五花、大刀花、青龙探爪、燕子穿林等动作,无不包含着‘反正相从’这一民族动律特色。”[4]反律动势作为力量注入,与顺势之行的动作矛盾对立,并相互制约、依存,恰恰是构成中国古典舞循环往复、绵延不断之感的重要因素。

中国古典舞讲究“一切从反面做起”,这种辩证思维体现在中国古典舞的身法上是一种“反律势”的运动规律。 通过肢体运动过程中动作的“欲左先右”“欲前先后”“欲进先退”“欲上先下”等典型动律来展现时间与空间上的协调与对称,由“反势”带动、贯穿“起、止、行”的表达,从而在身体文化意识上体现出一种整体的宇宙观,基于身体“反律”动势所呈现出的中国古典审美体现。

当舞者欲从静止的体态下开启舞动时,必须有“预动”,“预动”不是一件简单的事,它是舞者入境后心理给予身体的发动力。 如在“提沉①提沉:“提”与“沉”是古典舞身韵八大元素的基础。 所谓“提”,就是将重心从盆骨转移到头顶,转移的过程中,要始终感觉头顶上有一股力量“提拉”着自己。 所谓“沉”,是建立在“提”的基础上,与“提”完全相反的动作,“沉”就是将胸腔之中积攒的气呼出,直至重心完全下沉至腹部。组合”中:准备位时,盘坐于地面之上,双手放松搭于膝盖,后背挺立、目视前方,身体呈静止状态,意识中气息已充盈全身,在一次提、沉之后,第二次再提气时较于第一次的提气会更绵长一些,意识之中再次将气息灌满全身,萦绕至头顶尖,延伸至更远后吐气向后含,将所有的气释放。 “提”与“含”虽是两个静止的动作,但通过气息的运用,使得它们获得了“形成还在动”的状态,在这个由“提”到“含”的运动路线中,并不是只靠身体的直立和弓背体现的,整个过程气息是贯穿始终的,动作的变化并不只是表面形态的变化,而是在呼吸之中,营造出一种连绵不断之感,因此心理上“预动”对于古典舞细腻韵味的表达是极其重要的。

二、静呈态,动延势——顺势

从动势的生成过程来看,绵延不断的走势感,应是古典舞“形止神不断”的审美特征。 在掌握了外在形态之后,下一步要做的就是在运动中去完成形态。 舞蹈不是“摆”出来的,而是“动”出来的,每动必有势,动势中必有形,这就是“动中有静”的意义。[5](P89)中国古典舞中各种舞姿的动势都会影响动作流动的连接,所有的“静止”都要在“动”中完成,所有的“动”都要有瞬间的“静止”,中国古典舞中这种似静非静、似动非动的态势,使得舞蹈在动与静中瞬间变化,呈现出不同的语义和审美想象。

(一)“适之所适”:动势在身法训练中的合理运用

艺术创作讲究“适度”原则,古典舞身法中的“动势”运用也不例外,“顺势而起”,方能展现圆融流畅之感。 在古典舞身法运动过程中,顺势是在动律“起、止、行”的借力发力、彼此转化的过程中,顺其自然、和谐流畅地完成动作与动作的连接,在此过程中强调身体自然的动势,不需要过多的人为安排,顺其势来强化外在的情感表达。

在课堂中,经常会探讨关于组合动势合理性的问题,比如:观赏过程中会感受到某个组合的动势是断的,不连贯;平圆接立圆,动势不合理等等。 因此,如何使组合在呈现时行云流水、一气呵成是我们在编排时需要思考的问题。 在有限的动作元素中,通过升降、回旋、平移、平面等不同的动势组成,对于元素进行排列,在排列过程中选择动作完成的速度、力度、幅度,赋予动作的想象性,进而去寻找生成动势的可能性。

例如“燕子穿林”组合,为保证整体组合动势的合理性,先从组合“闪转腾挪”的动作特点入手。四个“动”词所代表的动作特征在身体运动过程中的动势与动态承上启下、首尾相接,可以说是“牵一发而动全身”,但四个动作并不是单一的动作连接,而是让每个不同动作中的“势”与“态”相互并行,交织排列在无形的空间中,上下贯穿,左右闪转,不论是在空间上还是在运动路线上都呈现出连绵不断、宛若游龙的舞蹈视觉效果。 在了解“燕子穿林”组合基本的动作特点之后,为了营造出“燕子在林中穿梭”的视觉效果,增强组合的流动性和灵活性,在调度上进行了巧妙的设计:两次原地“穿林”动作之后,舞者处于一种“下收”的姿态,为使得动势顺畅,在半蹲位上接“摆扣步”,以作为动作新的起势,带动身体的流动,流动至教室侧后方时,接“刺翻身”,又是以“下收”的舞姿为停顿,随即用手作为引领,转身敞胸,向反方向流动,至教室前区位置时,再接“刺翻身”,以此弥补动作的协调与对称。 从身体的“倾倒(摆扣步)—悬停(刺翻身结束)—缓走(流动的调度)”,为观者带来回环往复、流转有韵的审美体验,传递出一种出其不意、眼前一亮的艺术感受。

“燕子穿林”的顺势在于快速中求变,“闪转腾挪”带来的是一种“顿挫延展”之美,动作拧、倾的动态加入外在形态上的圆曲、步法上的腾挪、身法上的游转和空间上的流动,呈现出一种刚劲洒脱的气质。 通过对组合中动势、力量与节奏的把握,使组合具有了“满、赶、闪”的视觉效果,形成急中有缓、刚中带柔、韧中有脆的动作形态与气质。

(二)“圆融流畅”:动静相携下的古典舞审美体现

“美”在动静之间,即使是在那一刹那的静止——“亮相”之中,也要求神采飞动,形停而劲不停。[6]中国古典舞的审美奥义体现在动静相携的运动过程中,当身法流转在空间最完美处停顿,形成舞姿造型,外在形象虽静止但意识与神韵不断外放,静中含动;当身法处于流动过程中减弱或逐渐静止,“气”的动势使得舞姿形态顺势延伸,但内心节奏已趋于平和,这是一种动中延势的状态,动中有静。 通过对古典舞中“势”的把握,才能精准地抓住古典舞、韵律、审美的关键。

中国古典舞在起承转合的身法流转过程中,通过不同动势节奏的运用,出现张与弛、快与慢、动与静、紧与松等视觉对比效果。 舞姿造型的“静中有动”,即舞姿虽静止但仍会有走势感,这是舞者内心气势与神韵的持续延伸发展,呈现出动静结合下的绵延不断之感和虚实相生之境,静止的动作以“留白”①留白:最初是书画艺术创作中,为使整个作品画面、章法更为协调精美而有意留下相应的空白,创造想象的空间。 从艺术角度上说,留白就是以“空白”为载体进而渲染出美的意境的艺术手段。的形式创造出延展和想象的空间。 比如古典舞作品《点绛唇》中舞者左手点朱唇、右手持妆镜,坐在椅子之上探身向前(图3)。这一舞姿,虽是静止的状态,但给人一种直至手指尖都在继续延展的感觉,营造出一位少女轻点朱唇装扮自己,等待心上人归来的场景,整幅画面洋溢着浓浓的喜悦之情,甚至裙摆都荡起令人陶醉的弧度。 古典舞中静止的姿态不仅带来广阔的想象感,更铺垫着动作走向的动势感,以静制动,古典舞在动静相携之态下呈现出一种循环往复、无始无终的运动意象。

图3 《点绛唇》舞姿造型

《道德经》有言:“万物负阴而抱阳,冲气以为和。”[7](P159)即阴阳两极的互相转化、制衡融通是世间万物的运动规律,和谐相生方能达到“和”的境界。

中华民族审美观受到儒家正统思想的影响,十分推崇“中和”,“中和”之美最能体现中华民族文化精神之美。[8]“致中和”的审美理想同样也影响着中国古典舞的情感追求,在古典舞龙飞凤舞、行云流水的动态美感中,瞬间的静态造型犹如锦上添花,为舞蹈整体意境的营造增添了一份独特的节奏美;静态造型中,内在动势的延展使得造型充满情感想象,产生“此时无声胜有声”的艺术意蕴,动与静的相得益彰才能使得古典舞中循环往复的气息、蓄发相含的动势以及含蓄隽永的意韵得以流露,展现古典风采。

三、起于心,止于态——心势

正如动势口诀“势由心控、心随意转、意催律动、顺势而起、蓄势而发、环环相扣、连绵不绝”所道出的古典舞动势之妙,舞蹈真正的生命力在于“动”的过程,若想让动作在运动过程中体现出行云流水、龙飞凤舞、翩若惊鸿的视觉效果,这就需要外在动势与内心气韵的完美统一。 舞者外在“形”的规范,给人单一、稳定之感,动作与动作之间的连接根据节奏、规律来完成,动作本身的审美意味的赋予则是由“形”静后“神”的传递;但若是依托“势”而生成的动作,往往会带给人一种相对的意境延伸感,恰如唐代司空图所讲“象外之象”①象外之象:中国古代文论中的美学观念。 前一个“象”指构成作品的具体的有形形象;后一个“象”是欣赏者依据作品所描绘的具体形象,结合自己的审美体验而体悟到的另一层美的境界。。 因为动势本身就带有一种动作走势的暗示性、外在劲力上的绵延不停之感,动势不仅仅是上一个动作的延续,同时也是下一个动作的始发,是结束亦是开始,这就是中国古典舞中“顺势而起,蓄势而发”的运动法则之所在。

(一)“气韵生动”:动势相融之美

中国古典舞在蓄势待发、循环往复、不断流溢的动态过程中形成对想象世界的描摹,在动势相融之间赋予形象超脱外在的韵味,正如美学家宗白华先生所说:“‘舞’,这最高度的韵律、节奏、秩序、理性,同时是最高度的生命、旋动、力、热情,它不仅是一切艺术表现的究竟状态,且是宇宙创化过程的象征。”[9](P79)这是空间艺术中存在的时间意识,亦是对静止、形似的一种超越。

不论是入境之后的内心蓄势,还是神达之后的外在绵延,内外相合才能淋漓尽致地展现中国古典舞的风格和品貌,到达“气韵生动”的境界。 “气”是动作始发的原点、动力,是舞者在入境时的“心劲儿”,是动作所散发出来的一种只可意会不可言传的身体意识和元气;“韵”则是于“气”的基础上,外在肢体形态上的节律和延伸。 “气韵”则表现为透过外在形态而持续展现的“力”,这个“力”既是可以被看到的力,又是只可意会不可言传的虚幻的力,“力”度不同则会影响“势”态的灵活多变。 古典舞中的“力”受“气韵”的影响,往往会呈现出“四两拨千斤”的效果。 舞者在动态运动过程中的“气韵”则是要将舞者自身的生命意识和情感融入到动作的气息、节奏、神态等等之中,它们高度融合,使舞蹈势态展现出一种“舞有尽而意无穷”的境界与气势,就好比绘画艺术中的留白,使观者浸淫意境,感受通过动作赋予舞蹈的生命之气。 比如,在“青龙探爪”组合中拧身穿手动作后的静态停顿,留下的是该动作外在形态上的延伸和舞者内在意劲的延续走势,这种“气韵”体现在舞者体内之动势所散发出来的生命力的气势上,表现在动作“形止,神不止”的状态之中。 通过内在动势与外在动势的相融相生,才会有“气”与“韵”的相互融合,舞蹈自然也就生动了起来。

(二)“含道飞舞”:随心而舞之境

舞蹈是由无数舞姿连接而成,“动势”变则形变,在静态舞姿中去寻找动态延展之美,在动态流动中去发掘身体无限的可能,动静相生,调动身体内心之所动。 当外在肢体动势恰如其分地展现,内心意念的引领则是使动作魂赋的重要环节,当“内之合”与“外之合”②外之合:手与足合、肘与膝合、肩与胯合。相融交织,才能将生命的感悟与情感的表现在时间和空间上交替展开,于连绵不断之中透露着对“道”与“气”的理解和体悟。

著名京剧教育家钱宝森先生曾说:“形三、劲六、心意八、无形者十。”在钱先生看来,舞蹈表演中,最高的境界即“无形”。 这句话与《道德经》中“大音希声,大象无形”有着相似的审美旨趣,最好的、最完美的境界即“无形”。 如何在有形的肢体内去找寻“无形”? “在有限的肢体中,舞者用‘反势’与‘蓄势’增强了肢体的艺术表达空间,这是十分精妙的经验。”[10]“反势”与“蓄势”使得中国古典舞的所有动作在此消彼长中相互衔接流转,在内心意念的支配引领下,舞者在肢体上以“势”作为意念延伸的手段,在顿挫延展、刚柔并济的身体语汇中,畅意抒发内心至纯之情,探寻“无形”之境。

结语

综上所述,口诀“势由心控、心随意转、意催律动、顺势而起、蓄势而发、环环相扣、连绵不绝”,道出了舞蹈艺术独特的审美价值,从美出发,向上通达艺术思想,向下落实身体技术的特性。 本文以此为原点,阐释了关于“动势”作为古典舞教学中间环节的重要性。 宗白华曾言:“‘美’就是势,就是力,就是虎虎有生气的节奏。”[11](P171)对于中国古典舞而言,美就是势,就是气韵,就是循环往复、龙飞凤舞的形象。 中国古典舞的动势有着无尽的奥妙,通过对“动势”的把握,才能真正体味到中国古典舞的动静相携之态、虚实相生之美。