护理干预应用于小儿急性阑尾炎的效果研究

鲍秀榕

(福州儿童医院,福建 福州 350000)

小儿急性阑尾炎整体发病率高达1‰,因其常见腹痛病症,而出现较大的误诊可能性,进而耽误病情,考虑到患儿发病年龄较小,且病症反馈不清晰,很容易加大诊治难度。在临床治疗中手术疗法作为有效疗法,且护理质量与恢复程度关联密切,故而需建立良好的护理环境。现有相关研究表明[1-4],护理干预措施的实践应用是秉承以患为本的准则为患儿提供护理服务,从患儿生理、心理多方面给予专项指导,且注重与看护人的深度沟通,自此形成深切信任感,能促进患儿早日康复,与常规护理方法比较具有显著优势。本研究科学选择评价指标,对护理干预在小儿急性阑尾炎护理阶段的实际应用效果作全面的探讨分析,以明确其应用价值。

1 资料与方法

1.1 患儿资料 选取本院普通外科2020年1月至2022年7月收治的行腹腔镜手术小儿急性阑尾炎患儿130例为研究对象,患儿男76例,女54例;年龄3~16岁。采用随机抽签法将患儿分为观察组(65例)和对照组(65例)。对照组患儿平均年龄(5.38±1.83)岁;平均病程(5.42±2.53)h。观察组平均年龄(5.33±1.79)岁;平均病程(5.44±2.54)h。两组患儿的一般资料无统计学意义(P>0.05)。该研究经伦理委员会批复同意,且患儿看护人在此次研究项目知情同意书上已签名。

1.2 样本选取与剔除依据 选取标准:(1)患儿入院后依据病史询问、彩超、血常规、影像学检查确诊为阑尾炎,均以腹腔镜手术予以治疗,每名患儿具有一名看护人;(2)患儿在研究全程中依从性较好,具备基本情绪反馈能力与基础性沟通能力。剔除标准:(1)患儿存在腹泻腹痛等非阑尾炎引起的相似病症或先天性肝脏发育不全;(2)先天性痛觉缺失症或先天性阑尾畸形;(3)聋哑儿童或肢体残疾;(4)自闭症或儿童焦虑症、抑郁症者;(5)中途离院者。

1.3 干预方法 对照组患儿以常规护理为主,如定期检查创口恢复情况、记录体征变化规律、督促看护人注意患儿饮食禁忌等。

观察组患儿实施护理干预,内容如下:(1)心理安抚。患儿在术后很容易因创口疼痛等不适感而产生焦躁、紧张、恐惧等负面情绪,若长期不进行疏导,易引发心理问题,从而在心理因素刺激下加剧生理反应。此时,护士应当加强对患儿情绪的关注,采用漫画书、动画片、乐高等患儿兴趣度较大的物品转移患儿注意力,也可以在征得看护人同意前提下,以肢体按摩等方式,达到心情放松效果。若部分患儿对输液、创口恢复程度存在疑惑,可以通过为其创作简笔画为其答疑解惑,以此满足患儿的心理诉求。只有患儿情绪得以调节,才能保持愉悦心情安心静养,看护人也能够在护士的精心照顾中高度认可护理成果[2]。(2)病情观察。在患儿即将进行手术以及手术完成后,都要对其病情进行全方位观察。比如术前判断患儿的活泼度,为其耐心简单讲解手术必要性,借此提高患儿配合度,同时告知患儿及其看护人,术前应保持空腹状态。术后需要以患儿创口的好转程度与并发症发生情况作为重点观察内容,继而为患儿创造安全的护理条件。(3)人文关怀。患儿在其出现不适情况时会影响恢复速度。而护士需要在护理干预阶段,注重人文关怀的体现,既要积极询问患儿的冷暖程度,又要不定期询问患儿的实际感受。一般需将患儿所处环境的温度控制在24℃左右,在其感觉寒冷时为其准备毛毯等保暖设施,而感觉闷热时可以酌情开空调,但要避免直吹而出现着凉现象。特别是在术中使用的输液管等,需先期进行预热处理,以此抑制应激反应,始终以患儿的舒适度作为护理重心[3]。(4)疼痛护理。患儿在术后需要静养一段时间,且伴随着麻药过劲,患儿将出现创口疼痛感觉。此时需要引领患儿以半坐卧位保持休息,避免按压创口。在其咳嗽时,也要引导患儿减小幅度与力度,必要时可遵照医嘱为患儿准备止痛药,或者在病房内为患儿播放动漫,通过注意力的分散,产生显著的止痛效果[4]。(5)术后指导。术后护士应督促患儿看护人按照食谱,为其准备食物,如小米粥、蛋花汤等流质食物,而且需要在患儿进食前检查食物类型,若出现豆制品或难消化食物,需为看护人解释不可进食的原因,借此在维护患儿营养水平基础上,使之及早恢复胃肠功能,主张采用少食多餐模式进食。同时,护士需在患儿创口愈合期间,判定患儿是否适合下床行走,若恢复好则陪同患儿扶床行走,或者带领患儿到走廊处散步,经过床下活动项目的积极指导,患儿更易加快康复速度,但要做好防护工作,保护好患儿安全[5]。

1.4 观察指标 (1)观察干预后患儿术后并发症率(肠梗阻、腹腔出血、穿刺孔疝、腹腔/穿刺孔感染)与护理满意率;(2)观察干预后患儿临床时间指标变化情况;(3)观察干预前后患儿负性情绪与疼痛感评估结果。

两组中相关指标的测定方法,其中护理满意率,在干预后为患儿的看护人发放满意度调查问卷,结合患儿护理情况如实填写问卷,问卷涉及护理态度、护理技能等多项内容,高于60分代表看护人满意。负性情绪以焦虑(SAS)/抑郁(SDS)自评量表为标准,在看护人的口述指导下评估患儿的情绪波动情况,若最终评分在50/53分以上表明患儿已出现负性情绪。

疼痛感测定时,以脸谱量表 (WANG-BAKER)与视觉模拟评分法(VAS),对干预前后患儿的疼痛程度予以评估,前者根据脸谱疼痛标尺从0~10分予以打分,适用于3~12岁的患儿。后者从0~10分代表无疼痛感—剧烈疼痛,分数越高疼痛反应愈加强烈,适用年龄段为12岁以上的患儿。无疼痛或疼痛评分为1~3分的轻度疼痛,每天评估一次;疼痛为4~6分的中度疼痛,评估者1 h内报告医生;每班评估;疼痛评估≥7分时,5 min内报告医生,之后每小时评估。

1.5 统计学方法 以SPSS 21.0软件对研究数据进行综合分析,符合正态分布规律,以t和χ2对临床研究资料进行计量计数检验。P<0.05,表明组间差异具有统计学意义。

2 结果

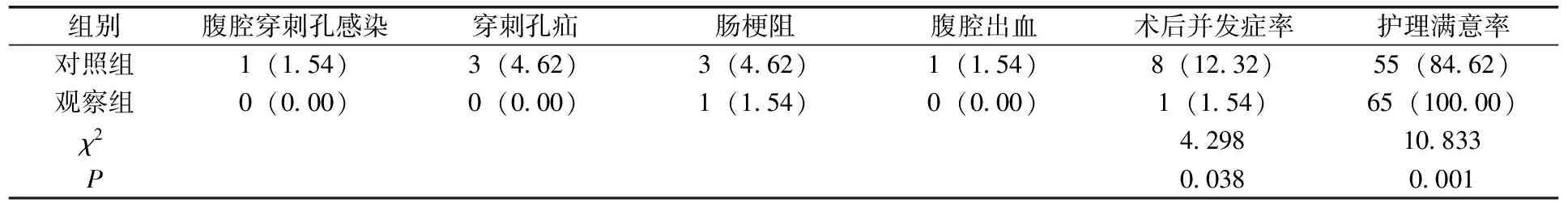

2.1 并发症率与护理满意率 如表1所示,干预后两组患儿术后并发症率和护理满意率具显著性差异,观察组术后并发症率低、护理满意率高。

表1 干预后患儿术后并发症率与护理满意率对比[n(%)]

2.2 临床时间指标变化情况 如表2所示,干预后两组患儿的临床时间指标变化具显著性差异,观察组患儿在各指标上的用时均短于对照组。

表2 干预后患儿临床时间指标变化情况对比

2.3 负性情绪与疼痛程度评估 如表3所示,干预后两组患儿负性情绪评分(SAS、SDS评分)和疼痛感评分具显著性差异,观察组患儿负性情绪弱、疼痛感低。

表3 干预前后患儿负性情绪与疼痛程度评估结果对比分)

3 讨论

小儿急性阑尾炎作为常见急腹症,其病因多以病原菌感染、阑尾腔堵塞为主,尤其是11岁左右年龄段的儿童发病风险更高。因患儿阑尾腔以漏斗形分布,很容易受细菌侵袭,继而产生炎症反应。在患儿进行手术时,若情绪波动明显或疼痛感剧烈,都会影响恢复速度,并且极易在术后引起心理障碍,严重侵害患儿健康。笔者提出应用护理干预方法,在于此种护理模式具备显著优势,若将其作为小儿急性阑尾炎护理工作中的优选模式,能够为患儿病情的稳定好转带来积极影响[6]。一方面,护理内容涉及范围广泛,患儿在治疗过程中,若出现强烈的焦虑感或抑郁感,或者在术后疼痛感较为明显,都会降低患儿的依从性,而且容易因患儿表现,造成看护人忽视护理人员的工作成果,认为护士存在失职行为,最终引起投诉事件[7]。只有患儿心情好,未表现出强烈不适感,才能建立和谐的护患关系。护理干预应用期间侧重于患儿生理与心理层面的双重护理,在干预后患儿将以积极心态安心静养,不会因情绪问题影响身体健康。另一方面,护理干预中展现的人文关怀较为显著。看护人在术后会比较关注患儿的舒适度,而护士在护理干预下同样以患儿是否感觉舒适为前提开展护理工作,其间为患儿提供的关怀,将赢得看护人的好感,且患儿也会在人文关怀服务下保持持久的健康心态,这样才能促使患儿早日出院。王福幸[8]以护理干预中体现的人性化特征作为研究对象予以阐述,发现护理后患儿术后预后结局较好,由此表明护理干预在阑尾炎疾病患儿中的推行是目前优化护理成效的重要途径,护理人员需要加强护理干预的实践应用。

本研究结果显示:干预后患儿术后并发症率1.54%;护理满意率100.00%;临床时间指标较短,负性情绪评分较低,同对照组数据比较具备显著差异(P<0.05)。结合相关研究成果整理得出:护理干预的实践应用,能降低小儿急性阑尾炎患儿的术后并发症率、SAS、SDS评分、疼痛感,提高患儿看护人护理满意率,有效缩短临床时间。参考相关研究内容,可验证此次研究数据的可靠性。杨春霞[9]在其研究中发现护理干预可优化术后指标术后2 d疼痛感明显减轻;李娟[10]证明护理干预有效性突出,在护理干预下患儿能够及早恢复健康,切实维护患儿的身心健康。

综上所述,小儿急性阑尾炎在护理干预下,既能规避术后并发症发作风险,又能改善患儿心态,使之及早恢复身体功能。故此可作为儿科术后护理优选方法。