重庆市合川区涞滩二佛寺摩崖造像的地质学特征与选址研究*

鲁 昊(北京师范大学历史学院)

陈雨菲(故宫博物院)

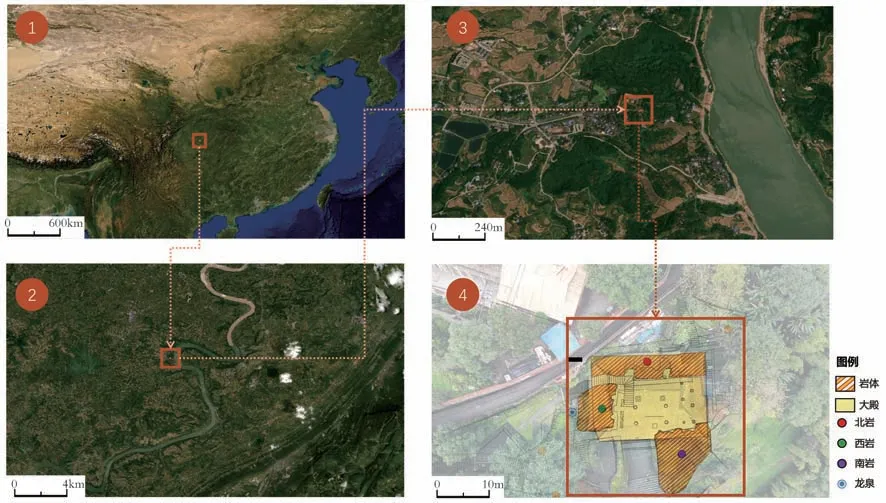

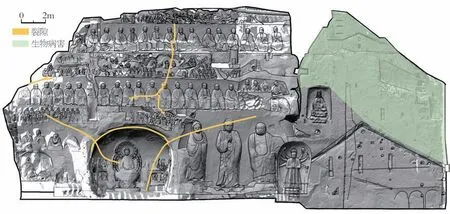

涞滩二佛寺位于重庆市合川区涞滩镇,营建于渠江西岸的鹫峰山上(图一)。涞滩二佛寺摩崖造像突破了“不立佛殿,不塑佛像”的禅宗传统规训,营造了我国规模最大的禅宗道场,被誉为“石刻艺术的宝库”“宋代石刻艺术的精华”[1],极具历史、艺术和文化意义。涞滩二佛寺摩崖石刻的营造始于唐,盛于宋,目前对涞滩二佛寺摩崖造像的研究相对较少,且主要集中在造像艺术方面[2],对其地质特征和选址条件的研究较为薄弱。本文回归到石窟寺石质文物本体,从重庆合川涞滩二佛寺摩崖造像的岩石学特征、自然地理条件入手,结合造像布局和病害分布进行综合分析,为涞滩二佛寺的预防性保护提供依据。

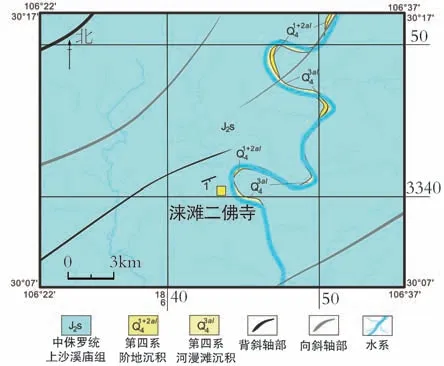

图一 涞滩二佛寺地理位置示意图

一 涞滩二佛寺摩崖造像概况

(一)二佛寺的营建历史

二佛寺下殿西岩处有明正德十三年(1518年)石碑,据碑文《重修鹫峰禅寺记》记载,二佛寺原名“鹫峰寺”,因“全蜀大佛有三,而宕渠涞滩镇曰鹫峰,盖其二佛也”,清代中叶更名为“二佛寺”[3]。此为二佛寺的名称由来。

据碑文记载,“广明二年辛丑,禧宗移毕成都,蜀盗蜂起,星文示灾,上遣使诣刹祈祷。……历五代至宋绍兴二十六年丙子,复建藏殿而累世之功毕矣。殿楼九十在九,宿僧九百九……。元季兵燹殿廊倾颓,迨今百五十年于兹……”[4]显示881年,唐僖宗曾遣使至该寺祈福,故推测二佛寺始建于唐,在唐末已有一定规模和影响力,至宋代修建完毕,但具体始建年代不详。

二佛寺摩崖造像的题记表明现存石刻造像大多凿造于1174—1204年间,为南宋时期的摩崖造像。如禅宗六祖龛左侧题记中记载“……□二□六祖大师谨以上报,四思下姿三有普及法界详生,咸证菩提妙果。皇宋淳熙丙午(1186年)季春记”[5]。

(二)二佛寺摩崖造像的分布和保存现状

涞滩二佛寺以石牌坊为界分为上、下两殿,摩崖造像依山形和岩体分布于下殿三层阁式佛殿内,佛殿高20余米,宽7米有余,一方面为内部摩崖造像提供保护,为诵经礼佛提供空间,另一方面通过多层置廊的方式提供了多方位观摩大佛的视角[6]。南岩东侧崖壁表面留存规则的几何形孔洞和倒V形石槽,推测该处曾有建筑。造像由北岩、西岩和南岩三面崖壁合围,共有42组(龛),1700余尊造像(部分已毁)。其中,北岩主佛高12.5米,仅次于乐山大佛。根据碑文记载,历史上二佛曾于崇祯十三年(1640年)、嘉庆三年(1798年)、道光十二年(1832年)、咸丰十一年(1861年)先后经历4次修缮。从1960年至今,国家文物局、重庆市文物局及合川县政府多次组织对二佛寺殿宇、围墙、排水沟、大佛本体进行修缮、危岩体加固及周围环境改造,并编制保护规划。2006年5月,涞滩二佛寺摩崖造像被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

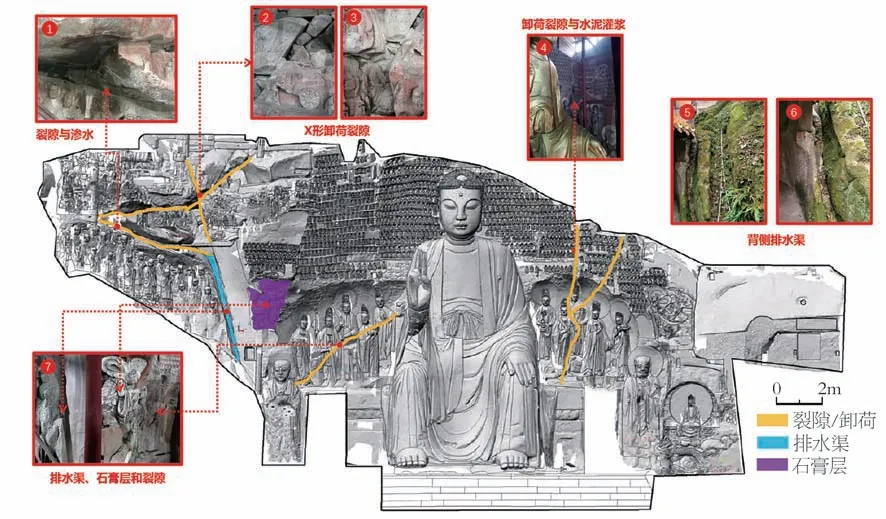

1.北岩

崖壁高15、宽25米,造像1071尊。中心为核心组雕“释迦牟尼说法图”,主像高12.5米,反映了川渝石窟塑造大佛造像的特点。主佛呈善跏趺坐,左手抚膝,右手施说法印,双脚自然下垂;其后为分18层排列的千佛崖壁,每层高约0.25米;其西侧石阶两侧为罗汉群像组合、十地菩萨造像。北岩造像整体处于佛殿内,受安全防护栏的阻隔,人为破坏不显著,面积60%以上的造像保存较好。大佛虽经数次妆金和修缮,依然能看出其石质本体的保存基本完整。在表面病害方面,大佛石质基底的脑后螺髻粉化剥落、缺失较为严重,面、颈部金箔龟裂和起甲较为明显,与佛体两肋和腰腹同层的区域石质本体风化严重,岩层表面片状剥落。大佛东西两侧存在3组裂隙,分别为:①从大佛东侧千佛造像向下呈Y形延伸至十地菩萨,裂隙打破了上下造像的完整性,为造像后发育的卸荷裂隙,向下延伸具有排水功能,经过水泥灌浆的后期修复。②大佛西侧罗汉像中呈X形和垂向展布的2条裂隙,将岩体分割成数个岩块,不同岩块上分别雕凿4组罗汉像。从与造像的打破关系来看,该组裂隙存在于雕凿之前,推测为构造裂隙,存在岩体不稳定的风险。X形裂隙天然具有收集和下渗雨水、凝结水的功能,下部罗汉像渗水现象显著,可见白色可溶盐,造像头、面部存在明显水斑。裂隙下部开口处修排水槽,可对水害进行缓解。③从大佛右臂后部向阿难造像延伸的裂隙,打破了大佛西侧十地菩萨造像的完整性,为造像后发育的卸荷裂隙,可起到排水功能(图二)。

图二 涞滩二佛寺北岩造像与病害类型

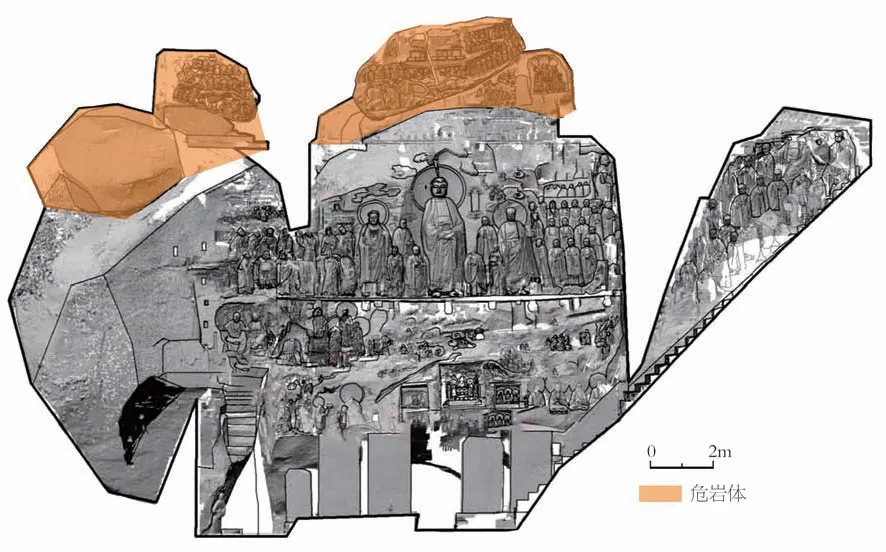

2.西岩

崖壁高14.8、宽30.7米,分4层造像,共286尊。核心造像为释迦牟尼,禅宗六祖分立两侧,系统展示了禅宗历史。西岩下有佛殿入口,上承佛殿外檐,石质本体受人为破坏,岩体稳定性受到较大影响。佛殿可在一定程度上避免雨水对内部摩崖造像主体的冲刷和侵蚀,但佛殿外则无法做到完全的保护,现存佛殿外造像的颜料多已剥落。西岩下部靠近下殿入口处,风化强烈,岩石表面片状剥落,残留量不足50%,粉尘污染严重,灰白色粉尘厚0.2厘米左右。推测其原因,一方面是宗教活动等人为因素加速岩石表面风化,另一方面可能是空气湿度大导致早晚雾气浓重,石刻表层形成并附着大量凝结水,水随毛细作用向砂岩内部运移进而对造像赋存岩体进行侵蚀。佛殿第二层的西岩造像存在人为破坏,佛头缺失,造像完整性较低。佛殿第三层的西岩上部构造裂隙发育,分割的岩块与下部岩体接触面不整合。雨水、凝结水、地下水在裂隙中储存和运移,引发可溶盐结晶、风化剥蚀、植物和微生物滋生,裂隙水随温度发生对相对体积变化以及植物的根劈作用,会使裂隙进一步扩张,致使西岩上部有巨大的滑移风险(图三)。

图三 涞滩二佛寺西岩造像与病害类型

3.南岩

南岩造像雕凿于一块独立岩体中,高9.4、宽16米,分5层造像,共256尊。核心为3龛、3佛和9组大小不一的罗汉造像组合。3龛分别为南岩西侧的诃利帝母龛、准提观音龛和面向大佛的药师龛;3尊平均高3米左右的造像分别为达摩、须菩提和弥勒。南岩面积70%以上的石刻保存较为完好,自下而上高度逐级减小呈阶梯状的排布方式有利于石刻表面排水。药师龛上部和两侧发育3组较大的卸荷裂隙,打破造像完整性,为造像后发育的裂隙。背侧充分暴露于保护建筑之外,发育大量植被。南岩背侧和佛殿下平台处分别有一处焚烧点,当地人们在此进行燃放鞭炮、香烛等民俗活动,造成空气污染和酸雨,容易聚集在三面合围的佛殿内部,从而加速岩石化学风化(图四)。

图四 涞滩二佛寺南岩造像与病害类型

4.造像分期

涞滩二佛寺摩崖石刻是以释迦牟尼说法为核心的半封闭空间,罗汉造像逐级排列的南岩造像正面面对北岩大佛,形成了学堂式聆听的布局,据此推测北岩造像和南岩造像为同期开凿,且为现存造像中开凿最早的。根据南岩的弥勒、须菩提、达摩3尊造像附近的题记,该造像群营造时间为淳熙年间(1177—1180年),西岩上层禅宗六祖龛的题记显示此龛为淳熙十三年(1186年)开凿,西岩下侧的西方三圣龛为嘉泰元年(1201年)开凿,由此可明确此造像群是工匠在前期基础上见缝插针、因地制宜补充开凿的。造像营造的说法道场由三面天然崖壁合围而成,在开凿初期应已设计了西岩造像,由此推测西岩中下部的罗汉造像可能与北岩、南岩造像同期开凿[7]。南宋工匠们在三面崖壁上精巧构思,不断完善,使宗教故事、僧众信念与山体自然和谐统一。

二 涞滩二佛寺摩崖造像的地质学特征

受外部建筑、雕凿工艺、颜料覆盖、表面病害和后期修缮等影响,难以对摩崖石刻的地层进行精确的地层学划分与对比,而不同岩性和矿物成分在抗风化和稳定性方面又对摩崖石刻的保护研究起到至关重要的作用。为提高对大型、不可移动石质文物内部岩性变化的研究精度,划分抗风化能力薄弱区域,本文用岩相分析方法初步判定矿物成分和含量,用手持式XRF进行岩体元素含量的高精度检测,分析二佛寺赋存岩体的岩石成分分布,再结合病害实际分布情况,探究岩石成分变化与病害分布的关系和规律,划定重点防护区域。因该区赋存岩体的岩层倾角为1°,近于水平,同一岩层的形成条件和物理化学性质基本一致,因此在岩层划分和组分分析中,可以用某取样点的数据代表同水平层位的岩石性质,以此避开表面风化严重、颜料残存、泥塑和石膏层等不能反映石质本体的区域。

(一)矿物组成

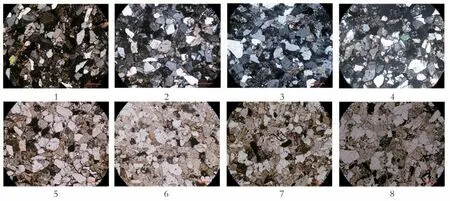

采集岩石样品,制成厚度为30μm的岩石薄片,在偏光显微镜下进行矿物鉴定和分析。研究样品共4个,分别为:北岩千佛崖壁后侧自下而上采集2块岩石标本(图五∶2、3、5、8),西岩(图五∶4、7)和南岩(图五∶1、6)造像的背侧各采集1块。通过偏光显微镜观察,涞滩二佛寺摩崖造像三面岩体的岩性一致,鉴定结果如下:中细粒岩屑长石砂岩,整体呈褐紫色,颜色偏灰,中-细粒结构,块状构造。矿物颗粒分选较差,呈棱角状至次棱角状,粒径主要集中在0.2~0.5mm。矿物颗粒以石英为主,占40%,半自形晶粒状,分选磨圆较差,直径约0.1~0.5 mm;长石占35%,半自形短柱状,包括具有聚片双晶的斜长石、具有格子双晶的微斜长石等,部分表面出现蚀变,直径约0.3mm;硅质岩屑占15%,磨圆度较好,为次圆状,表面多高岭土化或绢云母化,或为石英小颗粒集合体,岩屑直径约0.2~0.4mm。泥质-钙质胶结物含量约占10%,孔隙式胶结;偶见少量次生矿物褐铁矿、云母,呈他形或填充于其他矿物颗粒间,个别褐铁矿颗粒粒径可达到0.4mm。

图五 涞滩二佛寺砂岩偏光显微镜下照片

综上所述,涞滩二佛寺摩崖造像的基岩为中细粒岩屑长石砂岩,结构紧密,硬度适中。其岩石极限强度高,抗压、抗张和抗剪强度大,不易发生形变。涞滩二佛寺的岩体具备15%的泥质基质,赋予其一定的可塑性,恰到好处地降低了中细粒砂岩的强度,使其更易于雕刻。

(二)元素含量

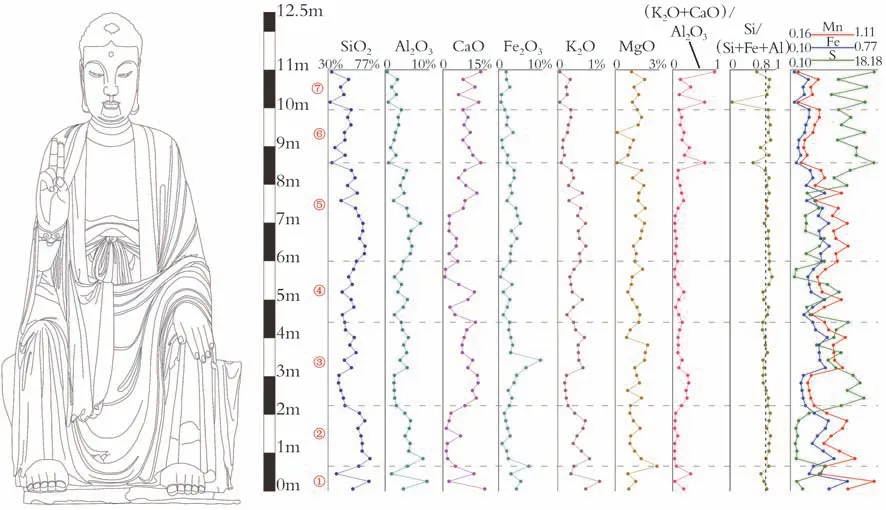

手持式X射线荧光光谱仪(XRF)具有快速、高精度的检测优势,且可以对样品进行无损测试,能与实验室中X射线衍射检测数据进行交叉检验。本文使用BrukerS1 TURBOSD手持式X射线荧光光谱仪的General模式,以北岩千佛崖壁为主轴进行自下而上的原位无损测试,选无风化、无可溶盐、无颜料的干净平整面,平均取样间隔0.2米,检测周期1分钟至数据稳定。以佛像脚底为地层深度的0点,对测试数据进行以深度为纵坐标的投图,根据数据曲线的变化趋势和耦合关系,自下而上可以划分出①~⑦段(图六),体现了在高精度检测下,摩崖造像所在岩体在元素含量、比值及抗风化程度上的不均一性,为划分重点预防性保护层段和区域提供基础依据。

图六 北岩XRF 数据和分层

1.化学风化作用强度分布规律

根据主量元素在风化作用中的稳定性大小,可以判断造岩矿物的稳定性,从而推断岩层的抗风化能力。SiO2在风化作用过程中相对稳定;Fe元素在地表的氧化条件下由Fe2+被氧化成Fe3+,生成难溶的Fe(OH)3和Fe2O3;Al在矿物中主要作为Si的替代物,与O结合形成铝氧四面体的稳定结构;而K、Ca、Mg在岩石中争夺O的能力不强,多呈自由离子,风化过程中容易发生迁移。因此,(K2O+CaO)/Al2O3是地球化学分析中指示化学风化作用强度的一个指标。从图六中(K2O+CaO)/Al2O3的变化曲线可见,(K2O+CaO)/Al2O3比值在岩体下部佛体脚踝位置(段②)和岩体中部佛体右手水平位置(段⑤)较为稳定,指示该区段化学风化作用相对较弱,抗风化能力较强;段③和段④比值微升,上下两端(段①和段⑦)比值最高,化学风化作用强度相对较高。

2.泥质含量分布规律

S i 元素代表砂岩的骨架颗粒,F e 元素和Al元素代表泥质填隙物或泥质基质,Si/(Si+Fe+Al)可建立砂岩趋势线,相应地,(Fe+Al)/(Si+Fe+Al)可建立泥岩趋势线,反映了砂岩泥质成分和岩石粒度的变化,通过经验公式还可以计算岩石的孔隙度变化。对数据进行计算可知,岩层Si/(Si+Fe+Al)比值的平均值是0.8,符合砂岩数值区间。图六中以0.8比值做一条辅助线,段①、③、⑥、⑦的数值曲线大多位于0.8左侧,指示泥质含量的显著增强,硬度和稳定性降低,易遭受风化剥蚀。

3.Mn-Fe-S元素曲线耦合关系

在测试区段内,段①、②、④、⑤中的S元素含量与反映泥质含量的Fe、Mn元素具有很强的正相关性,在数据曲线上表现出耦合关系。溶蚀孔隙,在段③、⑥和⑦,S元素曲线和Fe、Mn元素曲线去耦合,S元素急剧升高,出现反转现象。由于S元素含量与溶蚀孔隙的发育程度为正相关,这三个区段S元素的增加可能指示出该区段溶蚀孔隙发育较强,与前述指标变化显示结果吻合。

(三)石质特征与病害分布

根据《馆藏砖石文物病害与图示》(GB/T 30688-2014),风化病害分为:酥碱与泛盐、粉化、空鼓、片状剥落、表面溶蚀。据前文所述,涞滩二佛寺摩崖造像主要发育粉末状风化、片状风化、起碱和颜料层间剥离。片状风化主要为物理风化成因,涞滩二佛寺摩崖造像砂岩受亚热带气候影响具有明显的热胀冷缩和干缩形变特征,片状剥落在岩体浅表发生,厚度一般小于1厘米,主要分布在佛殿外裸露部分和大佛头面部、胸部等位置,同时也是卸荷裂隙相对较多的区域,对应图六段⑥、⑦,以及西岩下部,对应段①、③。除表面应力和人为因素外,这些区域泥质含量高、溶蚀孔隙相对发育也是其相对易受风化的原因。粉末状风化主要为化学风化成因,西岩石碑、造像和南岩上部造像以粉末状风化破坏为主,其分布也与分析层段有较好的拟合。推测为基岩中的长石和钙质胶结物在空气中酸性物质作用下析出钙离子和钠离子,形成石膏、芒硝等可溶盐,盐在岩体表面富集、结晶,导致岩石表面出现由外而内的粉末状风化。

综上,从纵向数据变化可以看出,二佛寺摩崖石刻营建在厚度5米以上的中细粒块状砂岩中,受地壳运动和湿润气候的持续影响,岩石表面普遍遭受物理和化学风化,化学组成在岩体内部和外部出现较强的非均质性。①、③、⑥和⑦为抗风化能力较薄弱的层段,岩体表面多出现片状剥落。构造运动产生的构造裂隙和因人工开凿而产生的卸荷裂隙则使岩体存在失稳风险,上部岩块和崖壁稳定性差。

三 涞滩二佛寺摩岩造像的选址条件

摩崖造像的选址不仅要服从其宗教性质,还要考虑自然地理条件和人文历史积淀。《大唐西域记》中提到石窟寺的营建环境是“依岩据岭”“负岭崇基”[8];《法显传》中提到“穿大山山作之”[9]。据《禅秘要法经》记载:“佛告阿难,佛灭度后,佛四部众弟子,若修禅定,求解脱者,如重病人随良医教。当于静处。若塳间。若林树下。若阿练若处。”[10]《付法藏经》有“山岩空谷间,坐禅而念定”的说法[11]。纵观始现于3世纪的石窟寺艺术,从克孜尔石窟、敦煌莫高窟、永靖炳灵寺、天水麦积山,到云冈石窟、龙门石窟、广元千佛崖、乐山大佛,其选址均展示了规划的前瞻性与工程的严谨性,体现了自然、佛与人之间的互动关系。因此,分析涞滩二佛寺摩崖石刻的选址,需要综合性、多学科、多角度的剖析。

(一)地质基底

地质基底的稳定性和围岩的岩石力学特性是选址的重要因素,决定了造像的大小、形制、工艺和持久度。比如开凿于砾岩的敦煌莫高窟,由于岩性不稳定,摩崖雕凿难度高,造像需借助泥塑;云冈石窟开凿于厚层砂岩,围岩岩性均一性较高,硬度适中,利于规划大型石窟造像;龙门石窟开凿于石灰岩,比砂岩的质地更细、粒度更小、硬度更低,因此更易于开凿,石刻造像的形态更加细腻。

重庆涞滩二佛寺地处四川盆地最稳定的区域——华蓥山和龙泉山之间的川中丘陵。川中丘陵地层倾角平缓,岩层平整,岩性主要为硬度较低、易遭侵蚀的紫红色砂岩,海拔250~400米,溪谷纵横,阶地广布,丘谷高差50~100米。地质图和野外地质勘察显示,二佛寺摩崖造像凿造于渠江西侧的中侏罗统沙溪庙组(J2S)巨厚层浅红色砂岩,夹薄层紫红色泥岩,岩层倾角1°,近水平(图七),区域地质基底稳定,不发育区域性的大型构造断裂,岩层基本水平,是营造和保存大型造像的理想基岩。

图七 合川涞滩地区地质图(1 ∶250000)

(二)地形地貌

摩崖造像的开凿需耗费极高的人力、物力和财力。《魏书·释老志》中记录了龙门石窟宾阳洞的开凿情况:“初建之始,窟顶去地三百一十尺。至正始二年中,始出斩山二十三丈。至大长秋卿王质,谓斩山太高,费功难就,奏求下移就平,去地一百尺,南北一百四十尺。……从景明元年至正光四年六月已前,用功八十万二千三百六十六。”[12]因此,巧用地形地貌是摩崖造像选址的另一重要依据。如云冈石窟最早开凿的第三窟,即由天然岩洞“整形”而成,正如赵一德所述:“全由人工开凿,无论何种岩石结构亦难承受其压力,只能是在天然形成的结构上作一些整形铲削的加工。”[13]龙门石窟古阳洞同样利用了天然的喀斯特溶洞加工而成[14]。

二佛寺摩崖石刻营建于渠江中游的U形弯外侧,河道侧蚀和堆积作用显著。渠江河谷的谷顶和谷坡位置地形陡峭,天然具有巍峨的崖壁和错落隐蔽的空间,无需大规模斩山和改造原始岩体,纵深空间无需大量石料土方的开采,极大地减少了石窟开凿的工程量。立于二佛寺下殿,向外(东)视野开阔、依山傍水,向内私密性高、肃穆宁静,极好地营造了远离世俗的寺庙宗教氛围,有利于僧人静心修禅和世人礼拜祈福。造像位置平均高程约270米,距离河面有一定高度,岩体受河水侧向侵蚀影响较小,在营造工程中有利于废石、废料的搬运与填埋,在营造后有利于石窟保存的持久性。如前文所述,涞滩二佛寺摩崖造型并非同期凿造,历经唐宋不同时期、不同供养者的创作,反映了古代劳动者因地制宜的创造力。

(三)气候条件

我国古代的石窟分布广泛,不仅地质条件差异显著,也地处不同的气候带,工匠在选址和设计中结合具体情况布局和开凿,因此石窟营造并无固定形制[15]。

合川地区为嘉陵江、涪江、渠江三江汇合之处,为亚热带季风气候,雨量充沛、云雾多、湿度大、风速低、日照少。根据合川区气象站1994—2013年数据,合川地区年均气温18.27℃左右,年均风速0.88m/s,平均相对湿度84%,年均降雨量1124.3mm,年均日照数1223.5h。富含流体会降低岩石强度,潮湿状态下砂岩的抗压强度比干燥状态下降低39%,意味着在湿度较大的合川地区,砂岩的岩石强度显著降低,比新疆、山西等干旱地区的砂岩更易于雕凿。低风速下,二佛寺摩崖石刻面临的风蚀作用不显著。

然而,湿润多雨的气候也意味着较强的水患。孔隙流体还会产生孔隙流体压力,异常孔隙压力致使岩石发生断裂。孔隙流体还会促进矿物在应力作用下溶解、迁移和重结晶,加剧塑性变形,不利于摩崖造像的保存。涞滩二佛寺的靠崖式佛殿建筑为摩崖造像提供了遮风挡雨的保护,同时,颇具巧思的匠人们结合宗教教义,在下殿入口开凿水池,为造像岩体渗水引流的同时,营造出驱邪祈福的神水功效。

(四)历史地理

唐宋时期在巴蜀内部形成了内北道和南道两条陆路交通。其中,内北道连通了成都、中江、三台、射洪、遂宁、南充、广安、合川、重庆,于广安—重庆一带沿途营建了大量石窟寺,二佛寺便是其中罕见的禅宗道场。内陆交通的便捷,保证了营建石窟所需人力和财力的运输。根据走访调研,涞滩古镇在历史上分上涞滩和下涞滩两部分。最初的涞滩古镇是下涞滩,其核心区域是位于渠江边的码头;涞滩二佛寺所在的上涞滩位于鹫峰山上,核心区域是距下涞滩1千米的山寨,系清代嘉庆年间下涞滩居民为躲避战乱搬迁入山而建。涞滩二佛寺虽然没有唐代造像遗存和确切的开凿记录,究竟由何人主持修建尚未可知,但据史料推测,其始建早于881年,经由唐代工匠精心选址和营建。从上涞滩镇的出现时间可知,在二佛寺选址时,鹫峰山尚不存在山寨,百姓主要聚居在山下的渠江边。涞滩二佛寺选址在了距码头不远且三面皆为悬崖的山顶,岩石易于雕刻、地质基地稳定、纵深开采量低、交通运输方便,一方面远离世俗,一方面符合最小化工程量的原则,具有较高的选址合理性。

四 结语

重庆涞滩二佛寺摩崖造像,是川渝摩崖造像中极富历史、文化和艺术价值的禅宗造像,通过对其岩石学组分、病害分布、地质地理条件的全面考察,对涞滩二佛寺摩崖造像的岩体和选址营造情况有了初步认识。

通过室内岩石学薄片鉴定和高精度原位无损XRF检测,分析了二佛寺岩体的矿物成分和元素分布,结果表明二佛寺摩崖造像赋存岩体为中细粒岩屑长石砂岩,结构紧密,适于大型石窟的雕凿和保存,但在不同细分层位具有不均一性,结合病害分布,可以推测出岩体泥质含量高、风化强的薄弱层段。这些层段硬度相对较低,结构稳定性差,在营造过程中易发生崩裂,在营造后易发生风化,不利于颜料、造像的长期完整保存,是开凿中需要避开的层段。从地质基地、地形地貌、气候和地理位置看,涞滩二佛寺的选址反映了建设布局的前瞻性和工程评估的严谨性,且充分考察并利用了自然赋予的优势,因地制宜,反映了古代石窟建造者的智慧。

四川盆地中部的后期构造变形微弱,基本呈水平产出的侏罗系巨厚层砂岩形成稳定的沉积盖层,其上开凿了众多题材丰富、造像精美的川渝石窟。受岩性及其结构构造、气候水文、生物发育、人类活动等多重因素的叠加影响,川渝石窟普遍面临着水患、风化、裂隙、生物等病害,同时具有体量大、不可移动的特殊性,其研究和保护工作具有极高的学科交叉特点,需要综合考虑岩体自身的岩性特征及其变化规律、区域构造、地形地貌、气候水文、历史背景等。本文对涞滩二佛寺摩崖造像的地质学特征和选址条件的综合分析为此类研究提供了基础数据,未来可进一步从多学科角度讨论和研究川渝石窟的选址要素和预防性保护。

注释:

[1]a.黄理等:《合川涞滩摩崖石刻造像》,《四川文物》1989年第3期;b.李哲良:《世所罕见的涞滩禅宗石刻艺术》,《四川文物》1995年第2期。

[2]a.同[1]a;b.同[1]b;c.罗仕杰、刘智:《重庆涞滩二佛寺禅宗石刻艺术》,《中国历史文物》2002年第1期;d.龙红、高一丹:《重庆涞滩二佛寺摩崖造像的艺术成就》,《民族艺术研究》2012年第2期。

[3]同[1]a。

[4]黄理编著:《涞滩石刻》,第133页,重庆出版社,2012年。

[5]黄理编著:《涞滩石刻》,第145页。

[6]冯棣:《巴蜀摩崖建筑文化环境研究》,第169页,博士学位论文,重庆大学,2010年。

[7]魏小豪:《以涞滩二佛寺摩崖造像为例解析其造像的营造法则》,第10~11页,硕士学位论文,中央美术学院,2018年。

[8]〔唐〕玄奘、辩机原著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》,第372、653页,中华书局,2000年。

[9]〔东晋〕沙门释法显撰,章巽校注:《法显传校注》,第116页,中华书局,2008年。

[10]鸠摩罗什等译:《禅秘要法经》,第38页,中华电子佛典协会,2002年。

[11]吉迦夜共昙曜译:《付法藏因缘传》,第12页,中华电子佛典协会,2002年。

[12]《魏书》卷一一四《释老志》,第3043页,中华书局,1974年。

[13]赵一德著:《云冈石窟文化》,第269页,北岳文艺出版社,1998年。

[14]宫大中著:《龙门石窟艺术(增订本)》,第164页,人民美术出版社,2002年。

[15]杨东东等:《天龙山石窟营造工艺探析》,《中国科技史杂志》2018年第4期。