盐源县文管所藏“秦代篆书铜锭”为新莽衡杆考*

周志清(成都文物考古研究院)

左志强

补 琦(凉山彝族自治州博物馆)

20世纪60年代,盐源县西北右所沿海乡(今泸沽湖镇)六大队社员开挖排水沟时在海泥层发现1件长条块状铜质器物,器表錾刻篆书铭文。此物后被盐源县文化馆征集,并于1998年5月12日转交至盐源县文物管理所(入藏编号0550),现陈列于盐源摩梭博物馆。盐源县文博工作者将其暂名为“秦代篆书铜锭”。本文详细公布该“铜锭”形制、化学成分及铭文等基础信息,并依据铭文、形制等要素略论其性质与年代,以俟学界深入研究。

一 器物形制、铭文与成分

“铜锭”为实心扁方体铜器,平面呈横长方形,长边边缘平直,窄端两侧残断,断裂处不甚整齐,横截面为长方形。残长16.4~17、宽9.5、厚3.35厘米,重约3.8千克(封三∶1;图一)。器表錾刻有篆书铭文,但漫漶残泐,字迹半数难以辨认。经仔细辨识,残存铭文3行,每行4字,为直书左行。依次可释读为:第1行“□□永遵”;第2行“□=孙=”,该行第2字、第4字为重文符号;第3行“□传亿□”。从字形书体来看,铭文笔画结构塑造似乎较松散,不甚工整,用笔直抵器物边缘,留白不够,整体显得书写气韵不足。

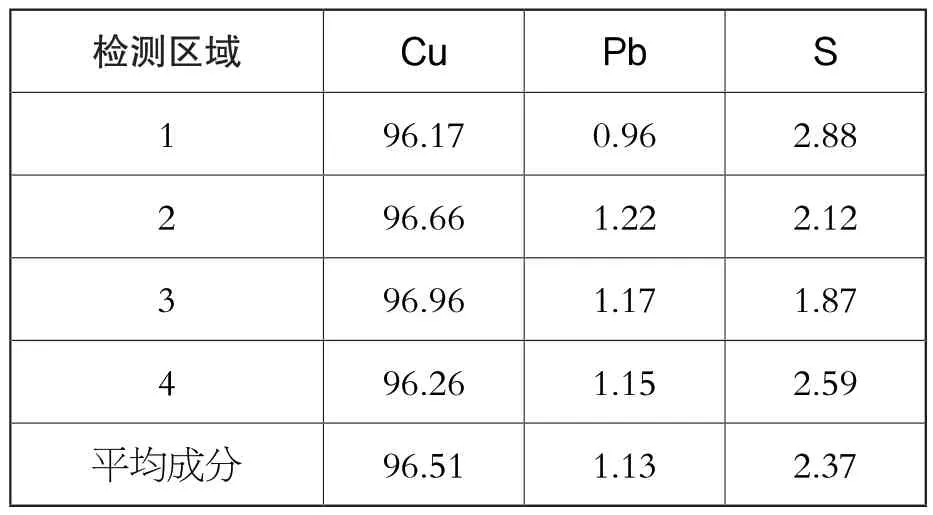

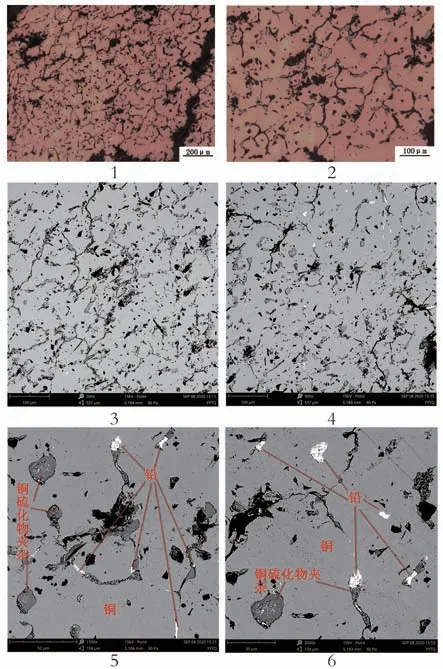

为了解该“铜锭”的化学成分与铸造技术等信息,成都文物考古研究院科技考古中心对盐源“铜锭”样品进行了扫描电镜-能谱(SEMEDS)分析与金相结构观察。金相结构显示该样品为粗大的α固溶体晶粒,存在较多铜硫化物夹杂于晶界处,有微量铅颗粒弥散分布,在扫描电镜背散射电子像下,可见白色铅颗粒(图二)。平均化学成分为含铜96.51%、铅1.13%、硫2.37%(表一)。样品平面在自然光照射下迸发出铜红色。综合以上信息,可判定该“铜锭”材质为红铜,并含有微量的铅,经金相观察,显示为红铜铸造组织。从断裂处及器表可看出该器浇铸凝固较好,因属红铜制品,铜液流动性略差,器表较为粗糙,多见细小气眼。

表一 盐源“铜锭”平均成分表(%)

图二 盐源“铜锭”金相结构与背散射电子像

二 年代与性质

鉴于该器物体量较大、敦实厚重,且四川境内也发现过较多体形厚实的铜锭,盐源文博工作者曾将该器物定性为“铜锭”。然而,盐源“铜锭”与既往诸多发现存在明显差别。

四川过去所见类似铜锭主要发现于彭山双江、凉山西昌两地,时代为新莽时期。1962年四川省博物馆入藏彭山双江出土“西顺郡”铜锭(原文称“铜板”),该铜锭长46、宽18、厚3.5厘米,正中铸阳文“西顺郡□符则车山官”,左侧錾刻铭文“第二百三十八”,右侧錾刻铭文“重七十一斤”[1],铭文性质分别为制作机构、序号及重量信息,笔者近距离观摩该铜锭发现截面可见明显层理,似乎为多次浇铸所致。1976年西昌石嘉公社发现一铜器窖藏,出土有铜锭、钱范等,铜锭一般长50、宽25、厚10~12厘米,穿孔下铸有铭文“巨万”,其中3块侧面铸有阴文数字“二百二十四”“二百二十”“二百一十”,“四”的写法为古文写法“亖”,钱范为“货泉”,具有明显的新莽时期时代特征,铜锭铭文似为序号信息等内容,光谱分析测定铜锭含铜>20%、铅>10%、铁4%、硅3%[2]。1987年西昌东坪村遗址采集1件铜锭,长55、宽24、厚3厘米,正面阴铸有铭文“越”,光谱分析含铜>20%、铅7%、铁0.6%、银10%、锌6%[3]。1988年该遗址发掘出土甚多铜锭残块,其中较大的一块厚5厘米,经X射线衍射分析含铜76%、铅8.1%、铁14.2%[4]。依上所述,四川新莽时期铜锭至少有以下三方面特征:1.铭文多为制作机构、序号及标重信息;2.铜锭可能为多次浇铸,截面可见明显层理;3.铜锭含杂质较多,为有待精炼的粗铜件。

与四川既往发现的铜锭相比,盐源“铜锭”在浇铸方式、合金成分、尺寸大小等方面均存在较大差异,这表明其性质可能并非铜锭。关于盐源“铜锭”的性质与年代问题,笔者主要从铭文、形制、尺寸等方面入手,对比已知相近材料,予以推定。其中,铭文内容是判定器物性质与年代的重要依据。

铭文内容见“永遵”“孙孙”“传亿”等字样,“永遵”一词反映出该器物的功用与权力机构颁布施行律令相关。辞例用语屡见于历史文献及出土文献中。历史文献相关记载始见于《隋书·律历志》:“后魏景明中,并州人王显达,献古铜权一枚,上铭八十一字。其铭云:‘……初班天下,万国永遵。子子孙孙,享传亿年。’”[5]铭文内容还见于宋代《云麓漫钞》:“绍兴中,有渔者得一石于淮,状如瓜,于瓜瓣凸处有字……,曰:‘律权石,重四钧。……初班天下,方国永遵。子子孙孙,享传亿年。’”[6]出土材料中相同铭文见于1926年甘肃定西称钩驿出土的新莽铜衡、丈铭文[7],衡铭完好无缺,共81字,见“初班天下,万国永遵。子子孙孙,享传亿年”,铜丈铭文残存71字,见“永遵。子子孙孙,享传亿年”;2017年山东邹城邾国故城遗址J3出土的新莽铜权、衡、诏版铭文,皆见“初班天下,万国永遵。子子孙孙,享传亿年”铭文[8]。上述所涉材料均与新莽“同律度量衡”诏令文书相关[9]。由此推断盐源“铜锭”铭文内容也理应为“同律度量衡”诏令,铸器及铭文书写时代为新莽时期。

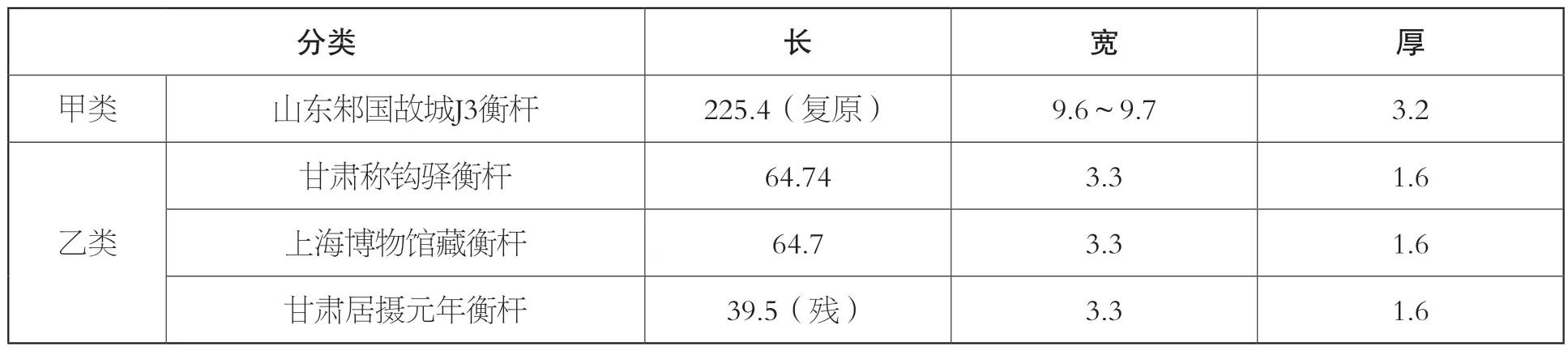

在已发现的新莽时期度量衡标准器中,盐源“铜锭”外观形制、尺寸大小与铜丈、衡杆相近。新莽铜丈目前仅在甘肃定西称钩驿发现[10],表面刻新莽“同律度量衡”诏书,诏书沿纵长方向分为两行,出土时断成两截,一截长132.4、宽4.7、厚2.4厘米,另一截长96.8、宽4.7、厚2.4~2.7厘米。新莽时期铜衡杆发现3件,分别为甘肃定西称钩驿衡杆[11]、上海博物馆征集衡杆[12]、山东邾国故城J3衡杆[13],前两者尺寸相近,长64.7、宽3.3、厚1.6厘米左右,后者残长120.5、宽9.6~9.7、厚3.2厘米,这3件衡杆铭文书写方向均为沿短轴方向分行左起竖写,4字一行。新近辨识的甘肃居摄元年衡杆铭文书写、尺寸也接近于新莽铜衡杆[14]。通过比较发现,铜丈与铜衡杆外观形制、尺寸大小颇为接近,但铭文方向、结构存在差异,铜衡杆比铜丈多了“准”(提钮)、“悬”(悬钮)等结构。如此,依据铭文书写方向及其与新莽衡杆契合的外观形制、宽度、厚度等信息,盐源“铜锭”性质可以判定为衡杆。

根据现有发现,新莽时期铜衡杆依据尺寸可分为两类,甲类以山东邾国故城J3衡杆为代表,乙类以甘肃称钩驿衡杆、上海博物馆藏衡杆、甘肃居摄元年衡杆为代表(表二)。盐源衡杆显然与甲类邾国故城J3衡杆最为接近。不难发现,新莽前后铸造的铜衡亦有大小之分,并非单一形制。元代方回《续古今考》中《论班固律历志度量权衡》曾言:“恐汉、王莽衡,中悬于架,大小不等:有铢之锤之衡,有两之锤之衡,有斤、钧、石之锤之衡。”[15]因此,盐源衡杆很有可能即为“斤、钧、石之锤之衡”。

表二 新莽铜衡杆尺寸分类(单位:厘米)

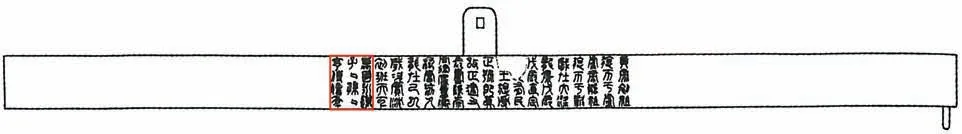

通过对比已发现的新莽衡杆,我们还可以进一步推定盐源衡杆残件在完整衡杆上的位置。甘肃称钩驿衡杆(图三)、上海博物馆藏衡杆较为完整,均为等臂式铜衡[16],铭文整体以提钮为中心对称居中分布。邾国故城J3衡杆残件所见铭文分布规律亦是如此。从刻铭部位可推测盐源铜衡杆残件,应为完整衡杆的左臂部位,位于“准”“悬”之间。

图三 甘肃称钩驿衡杆及铭文位置

三 余论

到目前为止,甘肃、陕西、山西、河北、安徽、山东等地均有新莽王朝统一度量衡相关材料的发现[17]。盐源发现的铜衡杆上铭文内容与中国其他地区发现的铜丈、衡杆、嘉量、诏版等铭文内容反映“始建国”时期王莽“同律度量衡”诏书铭文内容一致。承载着王莽改制理想的“同律度量衡,稽当前人”诏书铭文铜衡杆出土于川滇交界的盐源泸沽湖地区,可能蕴含着重大历史背景信息。

盐源地区在两汉时期称“定莋县”,属越嶲郡。《史记·西南夷列传》:“乃以邛都为越嶲郡”[18],《汉书·地理志》:“越嶲郡,武帝元鼎六年开,莽曰集嶲。……定莋,出盐,步北泽在南,都尉治。”[19]近年云南河泊所遗址不仅出土有“益州太守章”及益州郡下辖的县级封泥,还同出有“越嶲郡”郡守、丞、尉等封泥[20]。这些传世文献与出土文献均表明两汉时期中央王朝对越嶲郡等边郡实施了有效管辖与治理。

新莽“同律度量衡”诏书实物资料制作准确、刻铭详细,在中国度量衡史和经济史上具有重要地位。更值得重视的是,新莽度量衡同时也被赋予了重大政治意义,诚如马新所言,“王莽之所以如此重视同律度量衡,就在于度量衡在中国古代社会一直就不是一个经济事务,而且事关王朝的合法性,事关上应天命、下统四方的国运要务”[21]。新莽统一度量衡过程中,对“同律度量衡”诏令的宣传极为重视,如有专门的铜诏版,版上所刻诏书为阴文,可以直接读取,也可以拓印传播。在大型标准器上铭刻诏书全文,已知有刻于衡、丈之上者,有刻于嘉量之上者,也有刻于权石之上者。“同律度量衡”诏书被制成诏版,又铭刻于大件器物之上,目的就是要让这道诏书广为传播,向天下昭告王莽新朝之代汉乃天命所归。因此,这道诏书其实是一则昭示其顺天承命的政治宣言。

承载经济革新与政治合法性的铜衡杆发现于边远的盐源地区不仅深刻反映出两汉及新莽时期中央王朝对越嶲郡的有效管辖与治理,同时也高度还原了王莽时期颇具历史特色的政治、经济以及人文环境。

依上所述,盐源新莽铜衡杆的发现是王莽时期中央政府对川西南与滇西地区实现有效经略的重要实物证据,也是西南地区各民族融入中华民族共同体的见证,再现了西南地区古代民族交往、交流、交融的历史场景。因此,对该器性质与年代的新认识具有重要意义,表明四川地区新莽时期具有明确度量衡诏书铭文实物,填补了四川地区新莽时期“同律度量衡”诏书铭文实物的空白,丰富了中国古代度量衡及王莽改制等历史研究的内涵。

附记:铜衡杆照片为盐源县文物管理所李田摄,金相结构等科技分析报告由成都文物考古研究院科技考古中心杨颖东完成,铜衡杆铭文释读与命名得到北京大学考古文博学院董珊教授和故宫博物院古器物部熊长云先生指导,特此致谢!

注释:

[1]丁祖春:《四川彭山县出土新莽西顺郡铜板》,《文物》1979年第11期。原简报中厚度尺寸为0.35厘米,明显有误,疑为3.5厘米。

[2]西昌地区博物馆:《四川西昌发现货泉钱范和铜锭》,《考古》1977年第4期。

[3]刘世旭、张正宁:《四川西昌市东坪村汉代炼铜遗址的调查》,《考古》1990年第12期。

[4]四川大学历史系考古专业、西昌市文物管理所:《四川西昌东坪汉代冶铸遗址的发掘》,《文物》1994年第9期。

[5]《隋书》卷一六《律历志上》,第411页,中华书局,1973年。

[6]〔宋〕赵彦卫撰,傅根清点校:《云麓漫钞》卷六,第94页,中华书局,1996年。

[7]傅振伦:《甘肃定西出土的新莽权衡》,中国历史博物馆馆刊编委会编辑:《中国历史博物馆馆刊》第1期,第90~93页,文物出版社,1979年。

[8]山东大学历史文化学院等:《山东邹城市邾国故城遗址2017年J3发掘简报》,《考古》2018年第8期。

[9]马新:《邾国故城出土新莽铜度量衡器铭文管见》,《考古》2018年第8期。

[10]傅振伦:《甘肃定西出土的新莽权衡》,中国历史博物馆馆刊编委会编辑:《中国历史博物馆馆刊》第1期,第92页。

[11]傅振伦:《甘肃定西出土的新莽权衡》,中国历史博物馆馆刊编委会编辑:《中国历史博物馆馆刊》第1期,第91~92页。

[12]唐友波:《上海博物馆藏新莽衡杆与诏版及诏书解读》,上海博物馆编:《上海博物馆集刊》第11期,第190~191页,上海书画出版社,2008年。

[13]同[8]。

[14]熊长云:《西汉居摄元年铜衡杆考》,《国学学刊》2017年第2期。

[15]〔元〕方回:《续古今考·论班固律历志度量权衡》,文渊阁《四库全书》本,第853册,第387页,台湾商务印书馆,1986年。

[16]姜波:《秦汉度量衡制度的考古学研究》,《中国文物科学研究》2012年第4期。

[17]同[9]。

[18]《史记》卷一一六《西南夷列传》,第3607页,中华书局,2013年。

[19]《汉书》卷二八《地理志》,第1600页,中华书局,1962年。

[20]云南省文物考古研究所、昆明市晋宁区文物管理所:《云南昆明市河泊所青铜时代遗址》,《考古》2023年第7期。

[21]同[9]。