明清金牛道剑阁段调查简报

四川省文物考古研究院

北京大学考古文博学院

剑阁县文物管理所

一 调查背景

明清金牛道剑阁段调查是国家文物局南亚廊道(四川段)考古调查的一部分,2018年4月,四川省文物考古研究院联合剑阁县文物管理所开展调查,2020年8月,四川省文物考古研究院、北京大学考古文博学院又补充部分资料。金牛道是蜀道南栈的主干道,丝绸之路南亚廊道东线的重要路段之一[1],至晚于公元前316年秦灭蜀前后开通,更早的历史已不可考,但应该有不同形式的道路存在,翻越巴山,联通外界。金牛道是由秦入蜀的主干道,秦灭蜀后,历代均在该道设置驿站,一直沿用至清末。随着“清末新政”的实施和邮传部的设立,裁驿归邮的呼声越来越强烈 ,“1913年6月邮政总局报告各省先后完成裁撤驿站,所有公文改归邮局递送”[2]。剑阁裁撤驿站无明文记载,据记载1912年成都邮务分局派员至剑阁办理邮务[3],推测应在1912年。1935年,四川省政府开始修建川陕公路剑阁段[4],部分借用金牛道路基。1936年4月通车,金牛道失去干道地位,但仍作为当地主要的步行通道使用,随着现代交通的发达,逐渐少人行走。金牛道在修川陕公路时即遭破坏,后来部分路段平缓处又改作机耕道或村道,不过山道通常保存较好,应加大保护力度。因人行山道和车行山道的条件各不相同,人行可陡而直,车行必平而迂。故平原地区的公路多是以古道为基础覆盖和加宽建成。四川的地形决定了在盆地边缘丘陵山地有大量古道保存下来。

金牛道现存道路以明清道路为主体,大约从陕西勉县经宁强县从七盘关进入四川境内广元市朝天区,经广元、绵阳、德阳抵达成都锦官驿作为终点,全长约600千米。2006年,国务院公布“剑门蜀道遗址”为第六批全国文物保护单位,范围即蜀道广元段。其中昭化天雄关至梓潼演武铺段,沿途古柏参天,亦是蜀道中最精华的路段。限于体例,本文仅介绍其中剑阁境内部分。

二 调查发现

(一)道路调查

1.道路分级标准

调查将古道体系分为四级,一级为路面保存基本完好;二级为路面有改造但路基保存较好、基本维持原状;三级为路基被破坏,但走向明确;四级无明显标识,位置、走向不明确,为推测路段。

2.道路调查方法

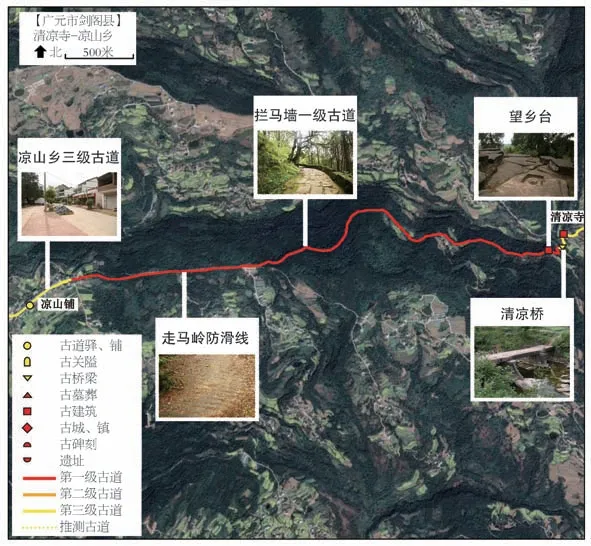

在调查方法上,四川段的考古调查也充分考虑了道路是线形文物这一根本点,即以确认道路走向为主,用GPS记录沿线道路及遗产点的位置,并标识在地图上,形成以道路为纲的调查系统。在整理阶段,会将道路GPS数据及沿线遗产点导入GIS系统中,如Google Earth、Omap等,根据大比例卫星地图核实数据,把不同保存状况的路段分级且以不同颜色的线标识出来,并将沿线不同类型的文物点如驿铺、关隘、桥梁、墓葬、建筑、城镇、碑刻、遗址等用不同的符号标识在地图上。限于简报篇幅,仅以清凉寺—凉山乡段(JL21)为例进行了标注(图九)。

此次南亚廊道东线四川段的调查,不仅调查和标识现存的古道(一、二级古道),同时也调查和标识已经消失的古道(三、四级古道),古道在地图上不再是点状的零星分布,而是以线路的形式分级标识出来,形成贯通南北的大通道。

3.路段编号方法

按道路-地级市-县-路段流水号的方式编号,道路以起止城市首字母为路线的编号,如金牛道起自陕西省汉中市勉县终止在四川省成都市锦江区则路线编号为MJ,金牛道副线起自四川省广元市利州区终止在德阳市广汉市编号LG;地级市和县均用首字母,路段用流水号L1、L2、L3……。如金牛道广元市剑阁段第1路段编号为MJGJL1,为行文简便,图和下文均省略“MJG”。

4.路段调查情况

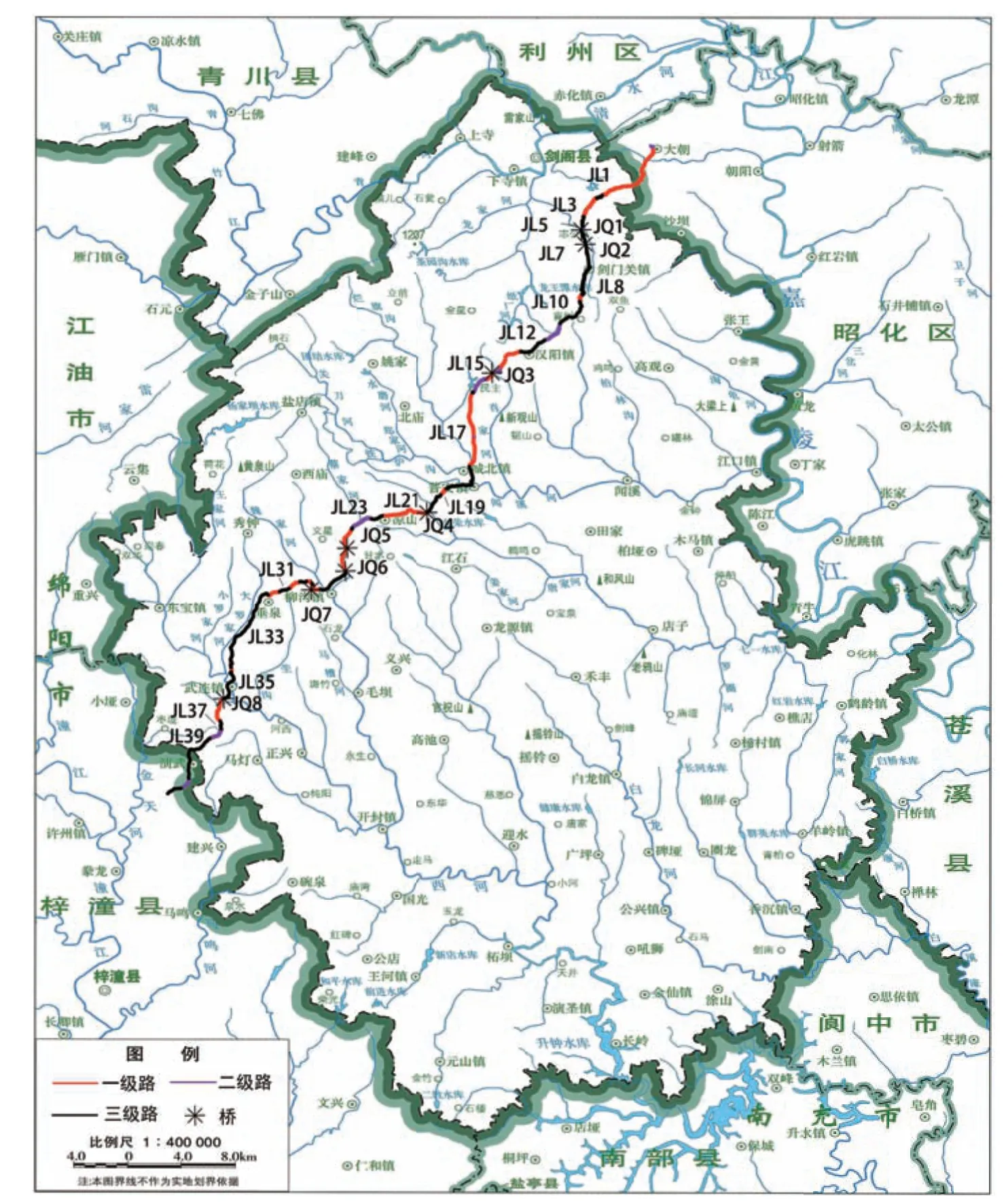

剑阁境内古道从界牌梁与昭化分界,至武连镇瓦子村和演武铺之间与梓潼分界,总长度77.2千米(图一)。沿途共计有古行道树3672株,绝大部分为柏科(Cupressaceae)柏木属(Cupressussp.),另有少量壳斗科(Fagaceae)栎属(Quercussp.)、漆树科(Anacardiaceae)黄连木属(Pistaciasp.)、豆科(Fabaceae)皂荚属(Gleditsiasp.)等高大乔木。

图一 剑阁县境内明清金牛道总图

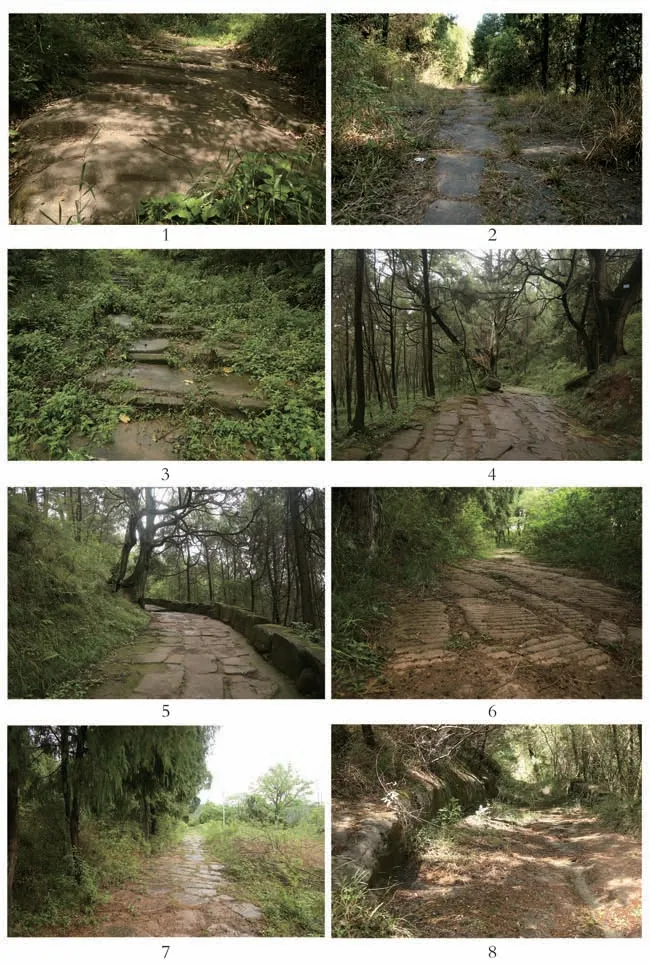

昭化县界—七里坡路段(JL1)为一级路,长约2.4千米,宽1.8~2.5米,古行道树110株。古道从昭化高庙铺沿青杠梁向西,至剑阁与昭化交界处,交界处附近可能原有亭之类的建筑,现存石构残件如鸱吻散落在地(图二)。从交界处到七里坡,路面基本完整,多见石板,部分路面石板可能被土或草掩埋,也有少量路面石板缺失,总体保存完好。其中青杠梁段长约0.5千米,古柏较少,有高大的麻栎树(Quercus acutissimaCarruth.),当地呼为青杠,所以称这段山梁为青杠梁。过青杠梁段为柏木岭段,此段长约1.3千米,过任家垭,有任大信祖屋,任家垭有穿堂一座,古道从中穿过,可歇脚。接近七里坡为下坡路段,长约0.2千米,基岩裸露,当地呼为“连山石”,石上凿刻横向或斜向平行线以防滑,称为“防滑线”,有少量陡坡路段甚至在连山石上凿出台阶(图三∶1)。

图二 剑阁—昭化县界鸱吻

图三 明清金牛道剑阁段一级路

七里坡路段(JL2)为三级路,长约0.6千米,宽2.5~3米,古行道树8株。此处有村庄,人烟稠密,当为七里坡铺位置所在。古道走向大致清楚,但古道被改建为现代村道。

七里坡往南至高峰村赵家坡路段(JL3)为一级路,长约2.4千米,宽1.6~2.2米,古行道树30株。基本在山腰近山梁处行走,古柏高大,分布较密,路面石板基本保存完好。多连山石路段,最长近百米。

赵家坡—志公寺路段(JL4)为三级路,长约0.9千米,宽约5米,古行道树6株。与剑昭路基本重合。

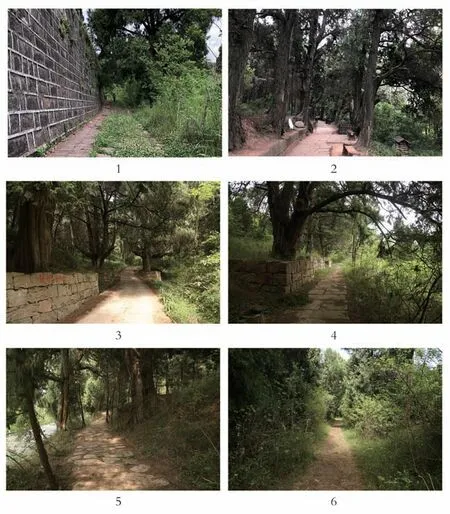

志公寺— 剑溪桥路段(JL5)为二级路,长约0.5千米,宽约2米,古行道树13株。路较平顺,路面经过修整(图四∶1),古柏保存较好,路旁有志公寺,北距七里村约4千米,与雍正《四川通志》“铺递”条下记载的七里坡铺与志公铺相距十里大致相当[5],志公铺当在附近。古道从剑溪桥过三岔河(大剑溪),桥头有李璧诗碑。

图四 明清金牛道剑阁段二级路

剑溪桥(J Q 1)亦名剑安桥,位于剑门关镇志公村3组,跨三岔河(大剑溪)。明弘治中,利州指挥彭山建[6]。三孔石拱桥,桥面用青石板铺成。桥栏已毁,现存桥栏板石一块,长2.4、宽0.5、厚0.1米。桥长18.8、宽4、高7.5米,单拱跨6米。桥东坡面长9米,“八”字形开口。有梯步高0.05~0.1米不等(图五∶1)。桥西头5米处有“过剑溪桥诗碑”。

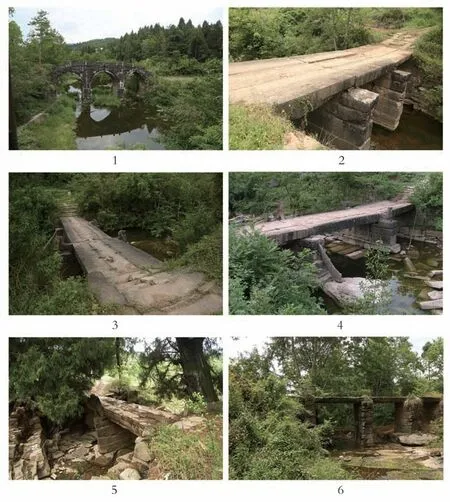

图五 明清金牛道剑阁段的桥

剑溪桥—剑门关景区路段(JL6)为三级路,长约0.4千米,宽约5米,古行道树2株。与剑昭路重合。

剑门关景区路段(JL7)为三级路,长约3千米,宽约2.2~2.4米,古行道树66株。古道与原川陕公路重合,G108为避剑门关改道,今剑昭路在剑门关处改穿隧道。景区内道路依次有子规桥、五丁桥、诗仙桥、雷鸣桥,应为旅游打造,古道不会来回穿越剑溪。1935年修建的川陕公路此段与古道重合,剑门关关楼亦是彼时拆除,剑门关外有凉水沟桥,至剑门关关楼遗址处,有重建关楼,过剑门关关楼基本与景区道路重合,路旁有果亲王题写“第一关”石碑。关楼北距志公寺约2.5千米,与记载二者相间五里相符合[7]。

凉水沟桥(JQ2)位于剑门关镇志公村5队凉水沟上。复建于清代。单孔石平桥,桥面由三块石板拼合而成,无桥栏,两岸有红砂岩石砌桥墩。桥长3.35、宽2.1、高2米,孔跨1.85米。

剑门关镇—石板店路段(JL8)为三级路,长约3千米,宽约8米,古行道树159株。从剑门关镇龙剑街、翠云街接公路至石板店。剑门关镇为古道重要管理机构剑门驿位置所在,也是剑门铺所在地。

石板店—五里坡路段(JL9)为一级路,长0.7千米,古行道树52株。古道穿行山路,公路绕行山腰。石板店有土地庙,原当为村庄,或因道路改线而搬迁。

五里坡—翠云廊景区北路段(JL10)为三级路,长约3千米,宽8米,古行道树163株。基本与剑昭公路重合。五里坡有村庄,沿剑昭路分布,村庄位置疑似有所改变。青树子段有青树村,应为青树铺位置所在。青树村北距五里坡约1.5千米,南距汉阳镇约5千米,五里坡与剑门关镇相距约4千米,据雍正《四川通志》记载青树铺南与汉阳铺之间相距十里,北与五里铺之间相距十里,五里铺与剑门铺之间相距五里[8],如果优先遵循里程记载,那么五里铺的位置应该在今天的剑门关镇汽车客运站附近,如果优先考虑地名的连续性,则五里铺应该在今五里坡附近,意味着《四川通志》可能把五里铺距青树铺和剑门铺的里程记反了,通常名

为五里铺的地点应该与周边较大的标志性地理位置相关联,故而记载中会优先认为五里铺的五里与该地同剑门关镇的距离有关。查民国二十七年(1938年)测二万五千分之一地图《剑门驿》,亦有五里坡,位置即在今五里坡处,故笔者认为五里铺位置应该就在五里坡附近[9]。青树村东北越过一道山梁有青树子遗址(第三次全国文物普查为汉德县遗址),遗址东有檬子梁汉墓群。

大柏树湾路段(JL11)即翠云廊景区,此路段为二级路,长约2千米,古行道树301株。此段石板为征集修复,路面宽度基本保持原样,宽1.8~3米(图四∶2)。大柏树湾段古柏计301株,有帅大柏等著名古柏,并且有世界上唯一一株剑阁柏木[Cupressus chengianavar.jiangeensis(N.Zhao) Silba],有3株古柏树根有抱汉砖现象,推测附近或有汉晋时期的遗址或墓群。

翠云廊景区南[10]—汉阳镇路段(JL12)为三级路,长约2.3千米,宽8米,古行道树229株。与公路重合。汉阳镇为原汉阳铺所在地。

汉阳镇—七里村路段(JL13)为一级路,长约2.4千米,古行道树156株。此路段翻越海螺包,公路绕行,故古道保存较好。

七里村—禁止早婚碑路段(JL14)为二级路,长约0.7千米,古行道树31株。为水泥路面硬化的乡村公路(图四∶3),古柏分列公路两侧,走向明确,地基尚存,宽度未变,与石板被破坏的土路接近。且此段为山路,部分公路绕弯处,古道截直,保存较好,尤其是禁止早婚碑附近约120米的古道可算一级,但因路段较短,与水泥路或机耕道交错,故统一定为二级路段。

禁止早婚碑—大塘垭口路段(JL15)为一级路,长约1.4千米,古行道树89株。路旁有石蟾蜍、七里桥(石洞沟桥),桥下小河名“石洞沟”,过桥行至半山腰,有烽火台,烽火台附近有人家,距离汉阳镇约4千米,据雍正《四川通志》记载汉阳铺距石洞沟铺十里[11],此处有小地名石洞沟,当为石洞沟铺位置所在。此段古道保存较好,部分古柏粗大,胸围过5米,有古柏分岔现象,或是由于道路太过陡峭,局部分出更平缓的一小段。古道至山顶,为一垭口,东为自然形成的山岭,岭上有一粗大古柏,不当道。西有人工垒筑的遗迹,道路不过垭口,至此西折。

七里桥(JQ3)[12]亦名石洞沟桥,位于汉阳镇七里村3组。三孔石平桥,桥面平铺9块青石板,无桥栏。桥墩附近河岸垒砌红砂岩条石,中间用红砂岩条石垒砌2个桥墩。桥长10.6、宽2.8米,墩高2.9米,孔跨3.5~4.22米不等(图五∶2)。

大塘垭口—飞凤山路段(JL16)为二级路,长约1.7千米,古行道树114株。从垭口道路西折,系将西山岭北侧削斩而成,山岭陡峭。行过山岭,路基有少见的垒石现象,道旁有规则砌石,经核查,上方现为平地,功能和用途不明,另有一堰塘。此路段路面破坏较多,部分路面为新铺设(图四∶4),路旁有宋墓、饮马池。

饮马池 路边一石块砌成的长方形水池,水池基本与路面平,长约1.2、宽约1米,里面堆满落叶,不知深浅(图六)。当地人称“饮马池”。

图六 饮马池

飞凤山— 城北剑昭路段(JL17)为一级路,长约6.7千米,古行道树197株(图三∶2)。此段先行飞凤山山腰,有飞凤村,沿古道两侧分布,北距石洞沟烽火台处约4千米,南距剑阁县约8千米,为叉手铺(抄手铺)位置所在。再行过土门垭,至龙凤村,过村一小段约90米已改水泥路面,过头包咀,至枝爬岭,过五里碑开始下山,下山至近剑昭路处古道走向不明。

剑阁古城及周边路段(JL18)为三级路,长约3.9千米。古道在剑昭路东侧,大致平行,接学街(图七∶1),过闻溪,原有武侯桥,今已改建新桥。可从县城东门进,西门出,也可绕行,从城南门外,过观音阁(沤月潭)、西街、后西街,一直到普安双剑6队土桥子。

图七 明清金牛道剑阁段三级路

普安双剑6 队—周垭子路段(JL19)为一级路,长约0.8千米(图三∶3)。有施茶点一处。

施茶点 路边一巨石,石顶面平整,凿出一圆形深坑,凿痕宛然,目测可容水7、8升。巨石临路一面打磨修饰,画一长方形碑,右边已剥落,左边残存刻辞“年六月□□水善,□□盃清茶施于人”(图八)。当地人一直称其为“施茶点”。

图八 周垭子施茶点及刻辞

周垭子—清凉寺路段(JL20)为三级路,长约2千米,宽约4米,古行道树10株。路面硬化,为乡村公路,部分路段有古树和修复路面的古道,为二级路,因距离太短并入此段。有清凉寺,清凉寺附近有清凉村,为清凉铺所在地。

清凉寺—凉山乡路段(JL21)为一级路,长约3.9千米,古行道树292株。此段为明清金牛道精华路段之一,有清凉桥、望乡台、拦马墙古道、走马岭古道(图九)。其中拦马墙段最为独特、保存也最为完好。拦马墙古道因路段悬崖侧有石砌墙体而得名,该处为一转弯路段,宽约3米,转弯处即悬崖,骡马至此容易失控坠崖,故垒石砌墙拦之,因而得名“拦马墙”(图三∶4、5)。拦马墙古道接一小段三级路即到走马岭段(图三∶6),此段基本和公路平行,中间零星路段和接凉山乡的一小段路面石板为修复铺设。

图九 清凉寺—凉山乡路段(JL21)分级与文物点图

清凉桥(JQ4)位于凉山乡清凉村1组清凉河上。又名平济桥[13],原桥崇祯十三年(1640年)损毁,此为清朝复建。三孔石平桥,桥面平铺9块青石板,无桥栏。桥墩附近河岸垒砌红砂岩条石,中间用红砂岩条石垒砌2个桥墩。桥长17.5、宽2.8、高1.8米,中孔跨度7.05米,侧孔跨度约4.8米(图五∶3、4)。

望乡台 一天然巨石,约4~5米见方,中间凿出一方坑,坑中再凿出圆形凹槽,似可安放柱子。旁边还凿出一窄长方形深槽。左右两侧有大石,石面平整如凳,可坐下歇息(图一〇)。当地人称为“望乡台”。

图一〇 望乡台

凉山乡路段(JL22)为三级路,长约0.9千米,古行道树21株。为凉山乡街道,即梁山铺所在地。

水老爷湾—水沟湾—辛店子路段(JL23)为二级路,长约1.9千米,古行道树33株。古柏与古道保存较好,路面为仿明清路面修复(图四∶5)。古道在G108东侧,凉山乡与柳沟镇交界一小段与G108重合(图七∶2),长约84米,古道从此处改换至G108西侧,此小段即交错段,因太短与此路段合并。

凉山乡与柳沟镇交界处—近柳沟镇与G108交汇处路段(JL24)为一级路,长约4.3千米,古行道树588株。古道在G108西侧,部分可能是老川陕公路,未证实,暂定一级。有无名桥等遗迹。据记载,梁山铺和柳池沟铺(柳沟镇)中间有讲书台铺,讲书台铺距梁山铺和柳池沟铺均十五里[14],也就是大约在凉山乡和柳沟镇中间。现场调查此段路所过山体较陡,唯有老窝头—唐家岩一线为山坳,稍稍平缓,地势略开阔,有农田与民房,有桥JQ5、JQ6,查民国二十二年(1933年)十万分之一地图《武连驿》,讲书台在山坳北,今此地北约600米路西侧有一小块平地,疑即讲书台铺位置所在。《(雍正)剑州志》记讲书台“在州西三十里。宋黄兼山[15]讲书处”[16]。

三孔石平桥(JQ5)桥面原平铺6块青石板,现遗失1块,前面残损,无桥栏。桥墩附近河岸垒砌红砂岩条石,中间用红砂岩条石垒砌2个桥墩。长约6、宽约1.6、高约1.5米。

单孔石平桥(JQ6)两岸桥墩加固,桥面为4块青石板平铺,无桥栏,为过小沟铺设的便桥。长约2.5、宽约1.5、高约0.7米。

柳沟镇路段(JL25)为三级路,长约2.5千米,宽8米,古行道树51株。古道与G108重合,为沥青标准国道公路路面。在柳沟镇柳沟中学有小型摩崖石刻,与古道隔孙家河相望,古道主线应不过孙家河。柳沟镇为柳池沟铺位置所在。

桥湾路段(JL26)为一级路,长约2千米,古行道树162株。路面保存不好,残存断续石板,部分路段不见,但人为干涉较少,路面未修复石板,综合考虑下仍定为一级路。路段中间有一段与村道重合,长度仅58米,未分出。古柏保存较好,有皇柏桥。南端200米,古道为丛林淹没,不辨路面,但在G108南侧,可见两排柏树,证明古道与国道不重合。

皇柏桥(JQ7)位于柳沟镇新民村9组桥湾沟。建于明代。双孔石平桥,桥面为5块青石板平铺,原有4块栏板,向外侧倾斜,现仅存东侧靠南1块,装饰有菱形纹。两岸垒砌红砂岩条石,中间用红砂岩条石垒砌2个桥墩。桥长9.8、宽1.9米,墩高2.15米,南孔跨度3.2米,北孔跨度3米(图五∶5)。

桥湾穿插路段(JL27)为三级路,长约0.5千米,古行道树73株。但此段路非常特殊,有约300米古道和G108左右穿插。另200米与G108重合。

咎家湾路段(JL28)为一级路,长约1千米,古行道树201株。为山道,无地名。路一侧有一方形石块,中间凿出规整长方形坑,疑似碑座(图一一)。路旁有废弃馒头窑1座。

图一一 疑似碑座

大路湾路段(JL29)为三级路,长约0.8千米,古行道树67株。与G108重合,大约到江东庙。

江东庙—垂泉乡路段(JL30)为一级路,长约1千米,古行道树34株(图三∶7)。路旁有江东庙,古道至垂泉木料加工厂与G108重合。垂泉乡当为垂泉铺所在地。

垂泉乡—武侯坡路段(JL31)为三级路,长约7.3千米,古行道树346株。与G108重合。

武侯坡北路段(JL32)为一级路,长约0.3千米。路面保存较差,曾有诸葛庙,故名武侯坡,今不存。下山接G108。

武侯坡中路段(JL33)为三级路,长约0.3千米。分为两段,一段与G108重合,一段为现代修复的台阶(图七∶3)。

武侯坡南路段(JL34)为一级路,长约0.4千米。现代台阶结束,可断续见古道石板,亦有连山石,至武侯坡结束到平路。

武连镇—武功桥路段(JL35)为三级路,长约3千米,宽约9米,古行道树9株。为武连镇街道和现代公路小伏路。至剑阁县武连职业中学转入村道,在跃进村8组,过武功桥转入古道。武连镇为武连驿所在地,亦为武连铺所在。

武功桥—瓦子垭路口路段(JL36)为一级路,长约2.3千米,古行道树27株。从武功桥进入古道,路面基本保持原样,古柏分布较稀疏,路面宽平,用材较好、较大,部分路面也有破损,还有极少被农田侵占的情况。台阶低矮,多在0.1~0.15米之间。此路段有一处尤为特别,路侧基岩与路面基岩为一整块基岩,路侧基岩笔直下磨约0.5米,形成原因不明,可能和使用时间有关,另一侧为石块垒砌的拦马墙(图三∶8)。

武功桥(Q8)位于武连镇武连职业中学西侧50米。原桥崇祯十三年(1640年)损毁,雍正二年(1724年)知州李梅宾重修[17]。四孔石平桥,跨小西河,桥面平铺11块青石板,无桥栏。桥墩附近河岸垒砌红砂岩条石,中间用红砂岩条石垒砌3个桥墩。桥长15.4、宽2.27、高3.1米(图五∶6)。

瓦子垭路口—瓦子垭村路段(JL37)为三级路,长约0.7千米,古行道树2株。古道与G 1 0 8 重合。瓦子垭村当为瓦子垭铺位置所在。

瓦子垭村—瓦子村路段(JL38)为二级路,长约1.4千米,宽约2米,古行道树5株。此路段路面基本不见石板(图四∶6),也少见古柏,古道多为机耕道,路旁可见汉晋墓砖,路侧途中隐约可见砖块,可能为一汉晋墓地。到瓦子村与G108合。

瓦子村—梓潼县界路段(JL39)为三级路,长约1.9千米,古行道树25株。与G108重合。

(二)沿线文物点

因沿线文物点众多,根据文物点与道路的关系进行取舍,主要列入在道路上、道路旁或与道路紧密相关的文物点,与道路有一定距离但又有关联的酌情选入。

1.道路相关设施

道路相关设施主要包括关、桥,桥已附于前文路段之后,关因涉及附近相关文物点,在此单列。

剑阁段仅一座关,即剑门关,属路段JL7,关楼遗址位于剑门关镇志公村1组剑门关北侧。遗址南北长12、东西宽10米,占地120平方米,底层以青条石垒砌,南北开关门,重檐歇山顶关楼(图一二∶1)。1935年修川陕公路时被拆毁(图一二∶2),现关楼系原址重建,底层为青石垒砌,拱形券顶门洞,上层为两层楼阁式关楼(图一二∶3)。关楼南面,路旁有果亲王题“第一关”碑刻,此外还有姜维墓、姜维故垒遗址、姜公祠遗址、嵌碑遗址等。关楼下有三岔河(大剑溪),将大剑山斩为三段,西河流经剑门关,东河流经后关门,在后关门西侧峭壁上,有一巨大的石龛,难以攀爬,未测量数据,也未见记载。从形状看,颇类圆首长方形碑。用无人机进行多角度拍摄,发现窟壁基本平整,但岩石杂质较多,凹凸不平,未见任何雕刻,从长度比例看,应非造像,却又未见清晰字迹(图一三)。此处不当道,凿此巨龛是为何?可能需要进一步调查。

图一二 剑门关

图一三 剑门关后关门巨型石龛

2.遗址与墓葬

(1)青树子遗址与檬子梁汉墓群

青树子遗址 属路段JL10,位于剑门关镇青树村1组掏砖梁。面积约5万平方米,残存夯土墙,推测为汉德县遗址。附近有汉晋砖室墓,1988年发掘出土了陶俑、五铢钱等[18]。《晋书·地理志》“梁州”条记“刘备据蜀,又分广汉之葭萌、涪城、梓潼、白水四县,改葭萌曰汉寿,又立汉德县,以为梓潼郡”[19],“益州”条“蜀章武元年(221年)……,又分广汉立梓潼郡”[20],《华阳国志·汉中志》“梓潼郡”条下有 “汉德县,有剑阁道三十里,至险。有阁尉,领桑下兵民也”[21]。根据卫星图观察,青树村东北黄色虚线范围内树林似乎能围成规则形状(图一四),而据第三次全国文物普查资料记载夯土墙即在树林内。

檬子梁汉墓群 属路段JL10,位于剑门关镇剑华村1组与张王乡红光村交界处的檬子梁,在青树子汉德县城遗址东。建造于三国蜀汉时期。面积约3000平方米,发现墓葬数百座,墓室为青砖垒砌。1988年剑阁县文物部门在此发掘出陶俑和陶器36件、五铢钱187枚、货泉11枚,汉砖侧面多饰菱形纹[22]。

(2)大塘垭建筑遗址

属路段JL15,系本次调查发现,位于普安镇亮垭村。垭口两侧山体本相连,系人为挖断,垭口西侧有石砌遗迹,长约10、残高约1米(图一五)。有类砌石包土的现象,包石转角明显,为直角,石上长有粗大柏树(非古柏),上层石墙和下层基石间有错位,上层砌石石墙西侧为圆角,接山体,下层基石平直延伸接山体,上层石墙年代更晚。路至垭口即折向西,不过垭口。因道路宽度不够,削去山岭北侧一部分,致山岭北侧陡直类墙体。路向西延伸,翻过山岭,路改为北侧高、南侧低,路北侧有垒石现象,较规整,经现场核实,其上为平地,有一段改建成堰塘。从垭口至堰塘约260米。

图一五 大塘垭建筑遗址

(3)大包岭汉晋墓群

属路段JL38,系此次调查发现,位于瓦子村北800米。大包岭路段,调查时发现地上散落汉砖,旁边土的剖面内亦可见汉砖,应为汉晋墓群。

(4)宋墓

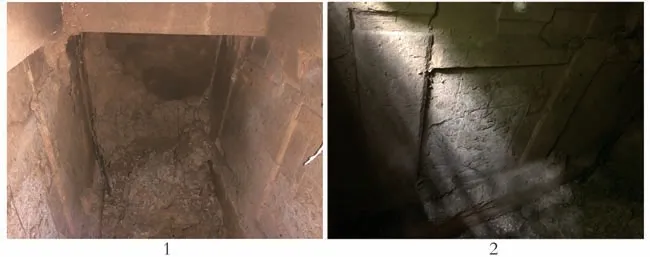

属路段JL16,系此次调查发现,位于古柏树(编号北00300)旁。为石室墓,仿木结构,平梁,有斗栱,两侧有分屏雕刻,可见后壁。长约2、宽约0.8~1米(图一六)。宋墓通常为家族墓地,此处或为宋墓墓群。

图一六 宋墓内部结构和雕刻

3.节点城镇

剑阁县为金牛道上重镇,节点城镇分为三级,分别对应古代的州/县城、驿、铺。州城为剑阁县普安老县城,北有剑门关驿,在今剑门关镇,南有武连驿,在今武连镇。铺现为乡镇,州城以北有汉阳铺(今汉阳镇),州城以南依次为梁山铺(今凉山乡)、垂泉铺(今垂泉乡)、柳池铺/柳池沟铺(今柳沟镇)。现重点介绍州城剑阁古城。

剑阁古城属路段JL18,位于剑阁县普安镇,是明成化十年(1474年)知州孟璋新建,周长三里(约1.5千米),开四门。正德十四年(1519年)知州李璧拓建,增加了三个门。本无城壕,有安乐泉自南门流过,李璧靠着城墙挖城壕,引安乐泉水弯曲北上,到东门与闻溪汇合,清代中期已淤废。州城平面不规则,以县衙为中心,向西边和南边弧形突出,应该是依地势拓建而成。州城目前仅存城南以钟鼓楼为中心的古建筑群,包括火神庙、古城墙、南门与箭楼及附近街道[23],共计约2400平方米。钟鼓楼始建于明正德十四年,现为民国初年重修,木结构四层歇山顶,抬梁式梁架,无斗栱,南北三间面阔8.5米,东西三间面阔8.07米,通高19.4米,台高6.8米,7根0.75米见方石抬柱将整楼悬空成过街式建筑(图一七∶1)。箭楼建于南门城墙上,清代修建,坐北向南,木结构重檐歇山顶,抬梁式梁架,无斗栱,面阔三间5.8米,进深三间6.8米,通高7.8米(图一七∶2)。火神庙呈四合院布局,由正殿、西厢及前厅组成,皆为悬山屋顶,穿斗式梁架。城墙残长约200、高4、厚3.6米,存正南门和西南门两城门洞。

图一七 剑阁古城

南门正门化成门外有广济桥,已拆除。东门正门青阳门,门外武侯桥,已改建为现代桥梁,过桥即学街。学街东北是文庙,故名为学街。学街尽头为接官厅和先农坛,今均已不存。文庙位于今闻溪路剑阁中学内,现存正殿、魁星楼及东西庑等建筑。正殿明代重建,单檐歇山顶屋面,抬梁式梁架结构,面阔五间。

4.古建筑

(1)祠庙建筑

志公寺 属路段JL5,位于剑门关镇志公村1组东北300米古蜀道西侧。建于清康熙四十年(1701年)。现仅存正殿三间,坐西向东。歇山顶,小青瓦屋面,抬梁式梁架,藻顶有题记。正殿使用了减柱结构,面阔3间,14.5米。进深3间,10.1米,通高6.8米,无檐柱,第一进加柱两排,第二进中间减柱2根。

二贤祠 属路段JL18,位于普安镇小东街。祭祀明正德年间知州李璧和万历年间知州杨汝正。李璧与明清金牛道剑阁段的形成有密切关系,清康熙年间知州乔钵在《剑门路》诗序中记载,剑阁路旁古柏多为李璧所植[24]。李璧诗作见于剑溪桥头和鹤鸣山石刻,是金牛道剑阁段绕不开的一位历史人物。二贤祠始建于明万历年间,清光绪十年(1884年)毁,光绪十三年(1887年)复建。原为四合院布局,坐西向东,现仅存正殿及右厢。正殿为木结构单檐悬山顶,抬梁穿斗式梁架,面阔五间20米,进深四间8.7米,高5.6米。右厢面阔三间11.35米,进深两间5.6米,高4.2米。

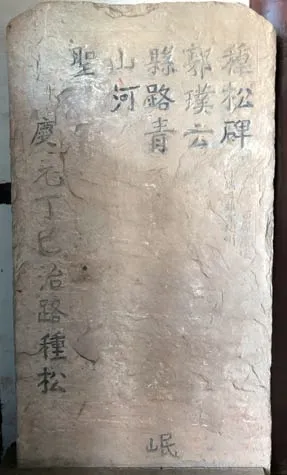

觉苑寺 属路段JL35,2001年被公布为全国重点文物保护单位。位于武连镇北街、武侯坡南麓。始建于唐贞观年间,明天顺年重修。坐北面南,四合院布局。现存建筑5栋,沿中轴线由南向北依次为藏经楼、大雄宝殿、观音殿、左右厢房等,占地约3200平方米。其中大雄宝殿[25]为明天顺初年僧静智建,为五开间单檐歇山顶,“减柱造”,内四壁绘有壁画共17铺209幅、面积达137.38平方米[26],其中“释迦年谱”14铺,205幅画面,209个故事,另有礼佛护法图3铺,是全国仅有的尊摩梵典,体系完整的佛传故事壁画[27](图一八)。寺内藏种松碑[28],1985年发现于粮站,通高1.7、宽0.88、厚0.11米[29]。碑文可辨“种松碑/郭璞云……/县路青……岷/山河(?)/……圣/……庆元丁巳治路种松”,另有补刻“是碑……西廊尘埃……/(丁酉?)端月镇守利州”(图一九)。此碑记载了武连沿路种植松柏的事实和传统,是剑阁植柏护路的珍贵见证。

图一九 觉苑寺藏种松碑

(2)军事建筑

石洞沟大塘垭“烽火台” 属路段JL15,位于普安镇亮垭村4组。形制非常规整,三面用石板围建,长5.6、宽5米。其中一面四立柱将其分为3块,两边相等,各嵌3块薄石板,中间最窄,立柱上可见开槽,最下尚有一块,上面两块缺失。相邻面为立柱夹三块长板。对立面形制相似,但仅存一半,另一半用夯土替代,剩下一面也是用夯土替代(图二〇∶1)。其始建时应为对称结构。路段JL24中一处土房局部也见类似结构(图二〇∶2)。这种结构与已知的驿站、铺递有较大差别,应是当时古道上一种常设军事设施。

图二〇 大塘垭烽火台及局部结构相似的土房

(3)民居

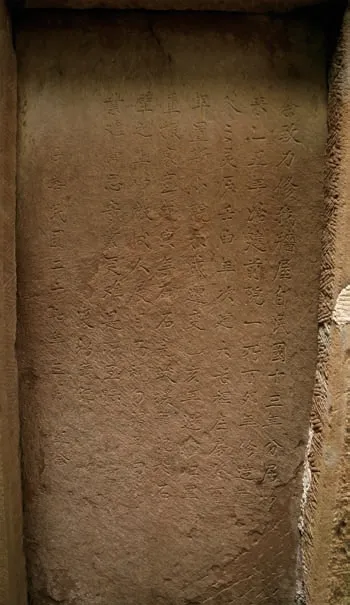

任家垭民居 属路段JL1,隶属全国重点文物保护单位剑门蜀道遗址,位于剑门关镇任家垭村。此建筑形制独特,大体可视为一个不完全闭合、西北—东南向两进不规则四合院。四面有房屋,但东南角不闭合,古道从院中穿过,比较符合四川农村民居开放式布局的习惯,又独具特色。二进院落,占地面积357平方米,建筑面积320平方米,悬山顶,穿斗梁架,小青瓦屋面。北侧前院正堂面阔3间(一间已倒塌)、两侧偏房共22米,左、右厢有阁楼,各2间。右厢宽8.4、进深5.3米,左厢北间宽4.2米,南间为阁楼式门厅,宽4.2、长6米,古道从中穿过,行人可在此休息(图二一∶1)。正房东南向,进去后有一窄小天井,可见另一进高台,台用石板砌壁,台上建房屋,正堂3间,面阔10.5米,左右厢房各2间,宽5米,柱础雕花,室内壁上有壁画(图二一∶2)。房主在一块石板上详细记述了建房经过:“余致力修我墙屋。自民国十三年(1924年)分居以/来,乙丑年(1925年)始建前院一所,丁卯年(1927年)修造先/父之灵庐,壬申年(1932年)次建大宕里庄房,癸酉/年(1933年)置斯小院未成遭变,乙亥年(1935年)避□归里,/重振家室,戊寅年(1938年)砌石完竣,援笔记于石/壁之上,以启后人。展目而视,□谓予曰:‘创/业难常思守业更难!’是所至嘱!/” 落款“庆□笔记,/中华民国二十七年(1938年)三月纪念”(图二二)。此碑的有趣之处在于,文字为行楷,部分文字已经简写,部分为繁体,反映了文字简化的历史过程。并且详细记载了任大信家祖屋的营建时间和过程,是非常难得的民居营建记录材料。

图二一 任家垭老屋

图二二 任家垭修屋碑

(4)土地庙

古道经过村庄,通常会在村头、村尾有土地庙,虽是小小一座,但各有特色。在剑阁县调查过程中,发现2处土地庙。

石板店土地庙 属路段JL9,位于剑门关镇剑门村石板店。四角攒尖宝顶,顶上装饰球形,主体用三块石板围成,内供土地爷夫妇双像,头均遗失。通高约0.8、宽约0.7米(图二三∶1)。

图二三 土地庙

瓦子垭土地庙 属路段JL38,位于武连镇瓦子垭村。单面坡简易建筑,顶用梁、椽、瓦建成,较新,从前向后倾斜,两侧和后墙用块石垒砌而成。内供一圆雕神祇,神像完整,头戴一圆顶便帽,帽上两绦垂至肩,穿圆领便服,佩一条玉带,骑一头青牛。建筑高约1.8米,屋顶宽约3米,主体高约1.6、宽约1.5米(图二三∶2)。

5.石刻与碑刻

(1)鹤鸣山石刻

属路段JL18,位于普安镇东南0.5千米的鹤鸣山。现存龛窟21个造像约80尊、摩崖石刻23处、石碑5通以及瑞兽麒麟2尊等。文物沿山势呈南北走向,依崖就壁镌凿于山脊西侧连山石上。造像始凿于北魏晚期,其中以1~5号龛唐代摩崖道教造像[30]、唐大中八年(854年)李商隐撰《剑州重阳亭铭并序》碑和南宋绍熙二年(1191年)翻刻《大唐中兴颂有序》摩崖石刻为主。其中3号龛窟系长方拱龛,主像为长生保命天尊像(长生大帝像),像高分别为1.13、2.07和2.12米。鹤鸣山造像是我国现存最早、规模最大的道教摩崖造像群。石刻以道教为主,儒释道共存,反映了古代剑州地处古道枢纽,由于交通、交流的发达,其思想文化开放、包容性强。鹤鸣山上有一小龛,内供两尊雕像,均端坐,火焰形背光,左尊大耳垂肩,右尊手持羽扇,一佛一道,佛道共存,亦是一特别现象(图二四)。

图二四 鹤鸣山佛道并坐龛

(2)柳沟镇摩崖造像

属路段JL25,位于柳沟镇灵泉街柳沟中学院内,孙家河西岸。古道现位于孙家河东岸,此处主线应当不过河,对岸或有支线交通。摩崖凿于距地面0.4米高的红砂石崖壁上,为零散小型龛窟(图二五∶1)。共3龛8尊,题材相似,其中两龛均为一佛一菩萨(右)一弟子(左)。编号从左到右,1号龛拱形顶,高0.84、宽0.64、深0.18米。龛内三像均站于莲台上,主像右手执杖(图二五∶2)。2号龛拱形顶,高0.49、宽0.37、深0.05米。头部损毁,佛右侧为菩萨,左侧造像衣纹与1号龛弟子相似。佛坐于莲台上,左右均站在莲台上。3号龛拱形顶,高0.54、宽0.39、深0.06米。佛结跏趺坐于莲台上,佛右侧菩萨站于莲台上,佛左侧莲台尚存,疑似造像剥落。

图二五 柳沟镇摩崖造像

(3)过剑溪桥诗碑

属路段JL5,青砂石质,碑高1.6、厚0.13米,圆首无碑阴。碑正文2 8 个字,从右至左楷书阴刻,碑文为“看山晓度剑溪/桥,踏雾冲云马/足遥,见说金牛/经历处,欲将兴/废问渔樵/”。落款“正德丁丑(1517年)冬,/剑州知州武/缘李璧书/”(图二六)。

图二六 过剑溪桥诗碑

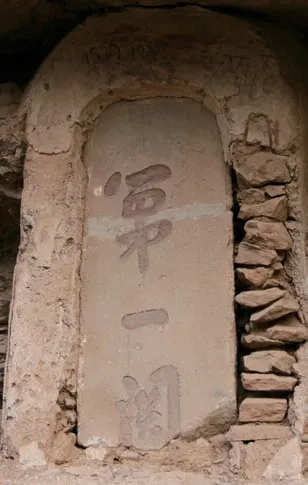

(4)果亲王“第一关”碑

属路段JL7,碑刻嵌于剑门关镇剑门关口营盘嘴西距地面2米高的砾岩壁上,碑为红砂石质,高1.05、宽0.4、厚0.17米。碑阳正中行楷阴刻竖排“第一关”,无款(图二七)。此碑应为雍正十二年(1734年)果亲王送达赖喇嘛还藏经过剑门关时所书。

图二七 果亲王“第一关”碑

(5)七里桥禁止早婚碑

属路段JL14,系摩崖石刻,局部被掩埋,高过1.1、宽0.68米。碑文楷书阴刻3行46字,内容为“都察院示谕军民人等知悉:今后男婚须/年至十五六岁以上,方可迎娶。违者父/兄重责枷号,地方不呈官者一同枷责/”(图二八)。

图二八 七里桥禁止早婚碑

(6)后西街碑刻

属路段JL18,位于普安镇后西街,处龙泉寺东约60米。一碑碑首圆形,刻双龙戏珠,碑文“嘉庆十一年二月吉旦,/宋理学名□……/署州教徐□仪敬立/”,另有红军题刻“工农专政”,工农双线勾出,农最后一捺已经凿出痕迹,(图二九∶1)。另一碑方首,碑身斑驳,可见“盼春”两大字,旁可见红军题刻,可辨有“苛捐杂税”四字(图二九∶2)。

图二九 后西街碑刻

三 结语

剑阁县是目前调查明确的明清金牛道保存最系统、最完好、最有特色的县,也是金牛道上唯一系统保存行道树的县,县境内尚有剑阆道,沿线亦有古柏,共同构成清初知州乔钵笔下明正德年间李璧所植“三百长程十万树”的“翠云廊”[31]。

剑阁县明清金牛道调查所获古道位置是所有县中最为明确和准确的,这得益于沿线大量古柏的“指路”。在古道一级、二级、三级的分类形态中,剑阁县也最为复杂。因为古道在长时间的使用过程中经历了大量变迁,尤其是近现代对古道丰富的利用和改变,使得剑阁县二级路路段保留最多,类型也最为丰富。调查中一级、二级、三级路段相互穿插,为了形成相对完整的路段,会有不同级别的路段并入到相对大的路段中进行定级,避免古道划分过于破碎。尤其是在古道和G108并行路段,古道很可能曾改建为川陕公路,在G108扩建过程中,为了保护古柏,放弃原川陕公路,在旁边另开路基,形成JL24长达4.3千米、古道两侧均有行道树分布、中间相对开阔、与G108并行的少见格局。

金牛道为官道、驿道,路宽虽无严格规定,但总体在1.8~2.4米之间,部分路段甚至宽达2.5~3米,行道树多分布在单侧,也有双侧分布的现象,其在密集路段两侧间距大约宽3米左右,部分路段也因此将古道作为机耕道或改为机耕道,甚至直接铺设水泥作为村道使用。剑阁段多丘陵,有较多台阶式古道,这些台阶有急有缓,但每级台阶高度大致都在0.1~0.15米之间。因为金牛道无法行车,货物运输全靠骡马驮运或人力背负,现场调查中当地居民也有称此道为“骡马大道”或“官马大道”的,台阶太高则难以负重行走。

金牛道在剑阁县境穿越了大量丘陵和溪流,沿线工匠逢山开路、遇水搭桥、因地制宜、就近取材,形成了古道多姿多彩的丰富形态。在台阶较多的地方,通常会间隔一定距离就竖立一块石板,嵌入土中,称为“门槛石”,防止上方台阶松动、下滑。在基岩出露的地方,则利用基岩为台阶或打上防滑线行走。这些不同的建造方式和石材利用,是古人对沿线复杂多变的地理、地质环境的杰出响应。

明清金牛道剑阁段的开通,当追述到西汉末年至三国时期,《太平寰宇记》“剑州”条引《华阳国志》“诸葛亮相蜀,凿石架空为飞阁道,以通蜀汉”[32],“剑门县”条曰“诸葛武侯相蜀,于此立剑门,以大剑山至此有隘束之路,故曰剑门”[33]。《华阳国志》“汉德县”条“有剑阁道三十里,至险” ,任乃强注曰“剑阁道者,汉德县北有大砾岩,绵亘二百余里。中间裂为两峡,峭壁直如刀劈,溪水随之北出,入于清水河。北望两山对立如剑,故曰大小剑门,相去约三十里。旧不可通行人,于是仿褒斜法,凿峡壁,横插木为梁,上架阁道,称为桥阁,一曰栈道。于是褒谷为北栈道,此为南栈道。北栈道秦世所开。南栈道传为诸葛亮所建”[34]。故传诸葛亮于大剑山峭壁中断两崖相峙处,倚崖砌石为门,置阁尉,设戍守。沿线(天雄关—剑门关—青树子遗址)亦未见明确战国至东汉的遗址或墓地,可见剑门关这条路,是东汉末年至蜀汉时期才建设为驿道,那么此道或是诸葛亮所开。沿线分布青树子遗址、檬子梁汉墓群、大包岭汉墓群,证明蜀汉以来金牛道走向与明清大致相同,秦汉非此道,兹不赘述。唐宋时期,金牛道栈道较多,庆历年间,兴元府褒城县令窦充在上书中提到“入川大路,自凤州至利州剑门关,直入益州,路遥远,桥阁约九万余间”[35]。今广元市朝天区明月峡古栈道遗址尚存栈孔,即唐宋阁道遗迹,但明清时古道已改为翻越朝天岭。所以明清线路与唐宋线路走向虽然大体一致,但在细微之处仍有摇摆和偏移,这也是JL16路段编号北00300古柏树旁发现宋墓的原因。也可知现在调查所见的金牛道应定型于明代,部分路段、桥梁、古柏明清均有修补、复建和补植,1936年川陕公路通车后,因车道绕远,古道近便,当地居民往来,仍喜行此道,直至20世纪70年代,仍然作为当地重要交通线,沿线立语录碑[36]。以碑为证,20世纪70年代明清金牛道仍在发挥当地主要交通通道的作用,亦可作此道实际使用的下限。

项目负责人:万 娇

调查:万 娇 张娇娇 傅玉斌 王显军

王朝辉

摄影:万 娇 王朝辉 王绍强 张 宇

执笔:万 娇 孙 华 邓阿莲 孙 静

傅玉斌 王显军

注释:

[1]孙华等:《丝绸之路南亚廊道东线初论——遗产范围、开辟过程、重要路段和价值意义》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编:《考古学研究(十一)——丝绸之路考古研究专号》,第338~378页,科学出版社,2020年。

[2]李家涛:《近代中国国家治理能力的演进:以驿邮转型为例》,《上海经济研究》2021年第3期。

[3]四川省剑阁县志编纂委员会编纂:《剑阁县志》,第546页,巴蜀书社,1992年。

[4]四川省剑阁县志编纂委员会编纂:《剑阁县志》,第523~524页。

[5]〔清〕黄廷桂等监修,〔清〕张晋生等编纂:《(雍正)四川通志》卷二二《驿传》,文渊阁《四库全书》本,第560册,第303页,台湾商务印书馆,1986年。正文简称“雍正《四川通志》”。

[6]〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷七《桥梁》,第15页,剑阁县县志办公室校对,1984年。

[7]〔清〕黄廷桂等监修,〔清〕张晋生等编纂:《(雍正)四川通志》卷二二《驿传》,文渊阁《四库全书》本,第560册,第303页。

[8]〔清〕黄廷桂等监修,〔清〕张晋生等编纂:《(雍正)四川通志》卷二二《驿传》,文渊阁《四库全书》本,第560册,第303页。

[9]《支那省别志·四川省》记载剑门驿至五里坡十里,五里坡至汉阳铺十五里,而无青树铺,与文中分析相合,五里坡即五里铺,距青树铺约五里,青树铺距汉阳铺约十里。参见东亚同文会编纂:《支那省别全志》第五卷《四川省》,第418~419页,东亚同文会,1917年。

[10]翠云廊景区古道与剑昭路相接处在汉阳镇青春村,高子期认为此处有一组剑门蜀道阙,为少见的道路阙。经现场复核,此阙立于今剑昭公路两侧,东阙形貌与高子期剑门阙绘图和照片一致,但阙旁未见巨大石兽残躯。此处刚好是JL11与JL12交接处,经访问当地村民,云为20世纪90年代打造翠云廊景区北门时堆成,西阙非阙,上有字,因北门改建它处,此处废弃,石块堆成的景致也未挪走。检视西阙残留底座,卵石散布,局部脱落,应为混凝土。东阙石块堆砌松散,未有修凿痕迹,且其中一块石块的材质似乎是沉积岩,包含大量砾石,石面已有剥落现象。与汉阙多为凿制规整的同材质石块并且拼接严密有显著差别。经现场确认,未见此组垒石为汉阙的明显证据,建议将其从汉阙名录中剔除。高子期剑门蜀道阙相关叙述、照片参见高子期:《秦汉阙论》,第100~101页,博士学位论文,西安美术学院,2013年。

[11]〔清〕黄廷桂等监修,〔清〕张晋生等编纂:《(雍正)四川通志》卷二二《驿传》,文渊阁《四库全书》本,第560册,第303页。

[12]第三次全国文物普查登记为“汉源桥,又名石塔垭桥”,《(雍正)剑州志》记载:“汉源桥。在州东三十里。”方位与此不符。参见〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷七《桥梁》,第15页。

[13]〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷七《桥梁》,第15页。

[14]〔清〕黄廷桂等监修,〔清〕张晋生等编纂:《(雍正)四川通志》卷二二《驿传》,文渊阁《四库全书》本,第560册,第303页。

[15]黄裳,字文叔,号兼山,隆庆府普成人。历仕孝宗、光宗、宁宗三朝,官至礼部尚书,有《王府春秋讲义》及《兼山集》。《宋史》有传。参见《宋史》卷三九三《黄裳传》,第11999~12006页,中华书局,1977年。

[16]〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷一九《古迹》,第74页。

[17]〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷七《桥梁》,第15页。

[18]数据来源于第三次全国文物普查资料。

[19]《晋书》卷一四《地理志》,第436页,中华书局,1974年。

[20]《晋书》卷一四《地理志》,第439页。

[21]〔晋〕常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,第91页,上海古籍出版社,1987年。

[22]数据来源于第三次全国文物普查资料。

[23]朱绍文:《剑阁钟鼓楼古建筑群》,《四川文物》1994年第1期。

[24]乔钵《剑门路》诗前序名此道曰“翠云廊”。“自剑阁南至阆州,西至梓潼,三百余里,明正德时知州李璧,以石砌路,两旁植柏数十万,今皆合抱,如苍龙蜿蜒,夏不见日,钵因题曰:‘翠云廊’,且赋诗云:‘剑门路,崎岖凹凸石头路(怒)。两行古柏植何人?三百长程十万树。翠云廊,苍烟护,苔花荫(阴)雨湿衣裳,回柯垂叶凉风度。无石不可眠,处处堪留句,龙蛇蜿蜒山缠互。传是昔年李白夫,奇人怪事教人妒。休称蜀道难,错莫剑门路。’”〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷二三《艺文》,第155页。

[25]a.李显文:《剑阁觉苑寺大殿建筑及大木结构初探》,《四川文物》1986年第4期;b.周成:《对剑阁觉苑寺大雄宝殿建筑、雕塑和壁画的再认识》,《四川文物》1993年第4期。

[26]数据来源于第三次全国文物普查资料。

[27]刘显成:《觉苑寺明代佛传故事壁画艺术探析》,《文艺研究》2013年第8期。

[28]此碑颇多争议,黄邦红录《剑阁县续志》载郭璞《治路种松碑》全文“县路翠,武功贵;县路青,武功荣;岷山阿,榜兹地,勉忠孝,翊圣世”(黄邦红:《觉苑寺碑碣考》,《四川文物》1990年第1期),但文辞与碑文字距安排不符,岷山阿前似应还有三字,记载恐与碑文有出入。《(同治)剑州志》“觉苑寺”条认为“刘宋元嘉中始改武连为武功,景纯(郭璞字)晋人,何得预为此语?”(〔清〕李溶、余文焕修,〔清〕李榕等纂:《(同治)剑州志》卷四《祠庙》,《中国地方志集成·四川府县志辑》第19册,第773页,巴蜀书社,1992年)。王士禛曾见此碑于觉苑寺“郭璞谶记云:‘县路翠,武功贵;县路青,武功荣。’宋庆元丁巳(1197年),县令何琰治路种松,刻石纪之,名种松碑。今碑尚完好。与颜忠烈公榜书‘逍遥楼’大字,皆在驿北觉苑寺。”(〔清〕王士禛著,袁世硕主编:《王士禛全集》,第3616~3617页,齐鲁书社,2007年)。原碑据传为苏轼所书(黄邦红),但与碑文所记事年代不符,恐是讹传。

[29]黄邦红:《觉苑寺碑碣考》,《四川文物》1990年第1期。

[30]a.母学勇:《四川剑阁鹤鸣山道教石刻》,《文物》1991年第2期;b.曾德仁等:《四川剑阁鹤鸣山道教摩崖造像》,《四川文物》2004年第6期。

[31]〔清〕杨端、李梅宾编纂:《(雍正)剑州志》卷二三《艺文》,第155页。

[32]〔宋〕乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷八四《剑南东道三》,第1673页,中华书局,2007年。《华阳国志》未见原文。

[33]〔宋〕乐史撰,王文楚等点校:《太平寰宇记》卷八四《剑南东道三》,第1676页。

[34]〔晋〕常璩撰,任乃强校注:《华阳国志校补图注》,第95页。

[35]刘琳等校点:《宋会要辑稿·方域·道路》,第9463~9464页,上海古籍出版社,2014年。

[36]路段JL2有七里坡语录碑,立于七里村内路旁,长方形,碑形高大,碑首饰五角星,左右各三面旗帜,碑文有剥落,从左到右横向刻《纪念白求恩》全文。路段JL15有七里桥语录碑,立于石洞沟七里桥北,梯形碑首,刻太阳及光芒图案,下面刻《为人民服务》选段。路段JL15有烽火台碑,立于石洞沟烽火台旁,圆形碑首,刻“下定决心,不怕牺牲”选段。路段JL19有周垭子语录碑,立于周垭子水槽拱下,梯形碑首,碑首刻五角星,刻“群众是真正的英雄”选段。路段JL20与JL21交界处有清凉寺语录碑,方形柱碑,加四角攒尖顶碑帽。路段JL27有活水岩语录摩崖,属柳沟镇长安村4组,刻于路边巨石上,巨石上正好生长着一株古柏。活水岩语录摩崖面向G108,说明古道在古柏与公路之间。这段路正好是公路与古道相互穿插的一段。