中华民族共同体视阈下的敖包文化圈研究

敖敏 乌日乌特

(1.中央民族大学,北京 100081;2.民族文化宫,北京 100031)

一、敖包文化圈概念的提出及其内涵

敖包及其信仰在北方各少数民族群众中广泛存在,国家非物质文化遗产中心于2006年将敖包祭祀文化列入遗产名录中。2015年内蒙古自治区(以下简称内蒙古)评选出自治区十大文化符号,敖包祭祀位列其中。2014年初内蒙古自治区政府为了更好地传承敖包文化,委托内蒙古社会科学院成立敖包文化研究课题组,对内蒙古地区敖包文化现状进行系统的摸底调查。课题组历时一年,对内蒙古各个盟市,近70个旗县进行调研普查,实地调查确认了不同时期的3700多座敖包。那么何谓敖包呢?敖包在蒙古、鄂温克、鄂伦春、达斡尔语中有“石碓”的意思。

“整体性(holism)又称整体论,是指在人类学学科的研究进程中,历代人类学家以不同的理论为出发点,积累关于人类整体性认识论不断完善的过程。当代人类学家至今仍需要不断把人类社会的过去、现在和将来视为一个动态的整体,关注对其共时性和历时性的双重观察,做生物性与文化性的综合分析。”[1]人类的生存和发展需要地理空间,人类某种文化的形成与发展需要生态空间,当然这里不是机械地推崇环境决定论,而是就文化本身去论述。当然看待文化的发展与接触,是要从整体去把握,纵向的视角有深度,横向的比较有宽度,尤其是把握敖包文化圈的时候更应该站在中华民族多元一体的视角去看,这样才能够厘清敖包文化产生发展的脉络,以及中华民族内部是如何从多元走向一体的。

“文化圈”是根据文化特质分布来区分的历史—地理区域概念,“是一个有机的整体,它包括人类需求的各种文化范畴。它在各地区形成、发展并可能向其他地区移动,同时,在不同地带还可能有与其相关联的文化成分形成文化圈的广阔地理分布表现。”[2]本文指代的敖包文化圈是指东起黑龙江大兴安岭地区,中间经过蒙古高原,西至哈萨克草原东部边陲,北部到以贝加尔湖为中心的西伯利亚泰加林地带,西南抵达青藏高原,东南至朝鲜半岛,以北纬40°为基线,成椭圆形的文化圈,或者说更像半月形的文化带。在这个虚拟的文化带中,北纬50°以北为泰加林或者说苔原畜牧型生计类型区,主要饲养驯鹿,该地区以驯鹿鄂温克人、蒙古国的查腾人、俄罗斯驯鹿图瓦人为主,他们大多崇拜神树、怪石和岩画,信仰萨满教。纬度依次南移,大兴安岭及阿尔泰山和同纬度的亚洲温带阔叶林地带,这里的少数民族以骑马狩猎为主,主要民族为鄂伦春族、部分鄂温克族和图瓦人。鄂伦春族与鄂温克族作为同源民族共同信仰山神白那查。

东起草甸型的呼伦贝尔草原,顺延到蒙古温带草原,中间经过戈壁进入天山山地草原,该地区是以信仰藏传佛教的蒙古牧民为主,居住蒙古包,还有一部分游牧鄂温克人,该地域是敖包文化圈的核心地带,无论是敖包类型还是形制都非常多样。天山南北麓的哈萨克族和柯尔克孜族则信仰伊斯兰教,但在游牧哈萨克族中仍有萨满信仰的遗存,如火崇拜及神树山体崇拜,有学者认为敖包与维吾尔族的“麻扎文化”有关联。在维吾尔族麻扎文化中有一种形制,如新疆叶城县阔克亚尔乡菩萨沟的帕依嘎麻扎,其上面插有树枝、旗帜的石堆,其形制“明显地带有萨满教敖包的性质,”[3]尤其是南疆地区的维吾尔族,普遍存在类似内地庙会式的麻扎朝拜活动。朝拜者面向麻扎倾诉心中的哀怨痛苦,以各种方式表达自己的祈求:有向麻扎求消灾避祸的,有求富贵发财的,还有求夫妻和睦的,求理想伴侣的,求生儿育女的,求老有所养的,求天降甘霖解旱的,等等。这些精神祈祷和仪式与敖包文化内在机理是一致的。

文化圈的西南端是从事高原畜牧业的藏族和部分被称为高原蒙古的德都蒙古人,他们信仰带有藏传佛教色彩的敖包。而青藏高原的藏族则信奉神山,玛尼堆随处可见。作为地域神的象征,拉则在卫藏地区非常普遍,以西藏日喀则地区的拉则为例(见图1),其结构与敖包相似,地面以成捆的大旗杆作为主杆又称“命木”,周围辅以箭杆,上面悬挂风马旗,捆扎的绳子也是五色羊毛绳子,拉则最底部则是献给地域之主的装有五谷的宝瓶和宝箱等。

图1 西藏地区的拉则①

内蒙古地区敖包也是如此,主要材料为石头、宝瓶、柳条、主杆和四柱桅杆,结构则是底座石头、中间最底部为宝瓶,上边为主杆,然后是柳条,外侧为四柱桅杆,用五畜生捆绑柳条和主杆(见图2)。主杆自上而下依次悬挂象征太阳、月亮和星星的模块,然后从上至下在主杆上系蓝白红黄绿色哈达,蓝色代表蓝天即天神,白色代表白云的纯洁、红色代表太阳、黄色代表月亮、绿色代表大地。因此,藏族学者拉巴次旦认为“敖包和玛尼堆”的起源与藏族文化、蒙古族文化、华夏文化甚至印度佛教文化都有渊源关系。藏传佛教改变了蒙古族地区敖包祭祀仪式和内容,尤其是血祭的减少。[4]可惜学界对于这方面的研究相对匮乏,尤其缺乏两者之间系统性的比较研究。

图2 内蒙古牧区敖包②

在黄河中游及东北平原与大兴安岭交界地带是农牧业交融的地方,这里的达斡尔族、蒙古族从事农业生产,他们笃信山神和敖包,而北方稻作文化的杰出代表朝鲜族则在这里繁衍生息,石壇信仰在朝鲜族民间依然存在。在研究敖包文化圈的时候,民族学中的经济文化类型或者生计方式的研究,有助于更好地去理解敖包文化圈的概念。经济文化类型,是苏联著名民族学家托尔斯托夫、列文和切博克萨洛夫在20世纪50年代提出的民族学科学概念之一,基本定义为“居住在相似的自然地理条件之下,并有近似的社会发展水平的各民族在历史上形成的经济和文化特点的综合体”。[5]

随着我国民族学研究的深入,前辈学人们发现苏联学者的论断,过分强调物质文化的作用,相对缺乏对同一个经济文化类型的立体结构的认识,特别是明显忽略了精神文化的作用。而精神文化之中的社会组织形式及各种典章制度、意识形态(包括行为准则、道德规范、宗教信仰和思想观念等),显然有利于对任何经济文化的整体性认识和把握。因此林耀华等学者对于经济文化类型的定义做了符合中国特色的表述,即“经济文化类型是指居住在相似的生态环境之下,并操持相同生计方式的各民族在历史上形成的具有共同经济和文化特点的综合体。”[6]长城以北的森林大漠向来是游牧民族进入中国历史的舞台,而阿尔泰语系诸民族大多从事与其生产环境相适应的生计方式,在生存面前人类首先需要适应环境,并尝试通过神灵信仰与自然维持某种平衡。在特定的场域之中,游牧民需要尊重生存环境,人与人、人与土地、人与自然、人与动植物建立一种有机的平衡关系,并且在适应的基础上去改变环境,精神世界中敖包信仰则变得尤为重要,作为神圣的媒介很好地平衡了人类与自然的关系,无论是有机的结合还是可持续发展的观点,生计方式无疑为敖包文化的发展延续,提供了功能性或者说需求性的可能。在各民族关系中,虽然文化圈强调的是地理空间的分布,但是民族间的互动与文化传播,使得各民族尤其是汉族文化元素融入敖包文化之中,并且影响深远。

二、敖包文化圈形成的地理空间与生态机理

人类学家博厄斯说过“任何一个民族的文化只能理解为历史的产物,其特性决定于各民族的社会环境和地理环境”。[7]一种文化圈的形成及其有机发展,大多要先以具有相同的文化因素的地理范围和空间为划分基础,再以该特定文化区域辐射、传播出某种文化特质,进而在一定的外延范围形成社会影响和文化扩散。

跨学科的发展使得文化生态学极大地丰富了人类对于“环境”的认知,作为温带草原以及戈壁上的植被,除了为牛马羊驼提供能源外,亚欧大陆的季风气候,使得从东部大兴安岭到西部的阿尔泰山周围,根据降雨量的不同而形成明显的气候差异,地表湿度自东向西依次为湿润半湿润和半干旱到干旱的逐级过渡。当然在畜牧经济中游牧人的迁徙并非是漫无目的的游走,而是有规律地迁徙,牲畜的饮食结构会随着季节移动,这是游牧文化逐水草而居生产方式的根本驱动力。蒙古马的耐力和速度是牧民迁徙的得力助手。

人类是自身所创造文化的载体,匈奴、柔然、鲜卑、突厥、契丹、蒙古,这些游牧族群先后成为北亚草原的主人,有的甚至问鼎中原,史料及考古都证明这些族群中都存在神树及敖包信仰。各民族之间的互动、文化传播和地理的相近,逐渐形成文化的共通性与共享性。在中国历史中,古代长城是农耕民族抵御游牧民族侵扰的物理边界,同时也是游牧文明与农耕文明的分界线。回望历史,长城早已成为中原农耕文明与草原游牧文明交往交流交融的连接线和交融线。五胡内迁,打破人口边界和社会结构,中国古代历史的北方与中原的二元对立被打破,融合统一是历史的主线和驱动方向。长城沿线成为古代茶马互市的场域且历史悠久,云贵茶叶跨跃地理障碍成为塞北游牧民餐桌上必不可少的商品。生态结构会造就不同的生计方式,长城以北大漠戈壁游牧民自由迁徙,东蒙地区孕育了红山文化,玉龙与兴隆洼一脉相承,作为中国北方历史后院的大兴安岭相继培养出拓跋鲜卑和成吉思汗,而他们为现代中国疆域奠定了重要基础。富庶的自然资源造就了耐寒和耐力极强的蒙古马,善于长途远徙,凭借人类的驾驭创造了无数犹如河西走廊一样的丝绸之路,走过之处无不有敖包信仰或类似形式的存在。因此说,蒙古高原是东北亚游牧狩猎文化的诞生地,时至今日,这里仍然是世界萨满信仰的核心区,而且是传承最为活跃的地区。

文明的发展始终离不开其赖以生存的自然环境,或是石碓承载的万物有灵的信仰观念,是周围的森林环境所赋予其神性的结果。古今中外,很多民族都将树作为崇拜的对象,在萨满文化等其他的原生信仰中,树木被看成是具有生命意识的神灵。因树木由地而生,是向上能联接三界的宇宙树,而且树是随着地域和季节的不同,可以不断地枯萎再生,犹如生命轮回一般。古代的中原地区就有以木为社神的记载,如《淮南子·齐俗训》中就有“夏后氏其社用松,周人之礼其社用栗”的记载,《白虎通·社程》引《尚书·遗篇》云:“大社唯松,东社唯柏,南社唯梓,西社唯栗,北社唯槐。”

纵古至今对树的崇拜及其神话的案例比比皆是,如鄂伦春族祭祀神树白纳查,或是白桦树、黑桦树、松树等,并把神树比喻为山神的化身,西南民族有很多村寨神树,如云南元江县的哈尼族很多村落都祭祀神树。生活于白山黑水之间的满族,一直有祭祀柳树的传统,所以说神树崇拜在世界范围内是非常普遍的,是在东亚文化圈中广泛存在的民间信仰形式。

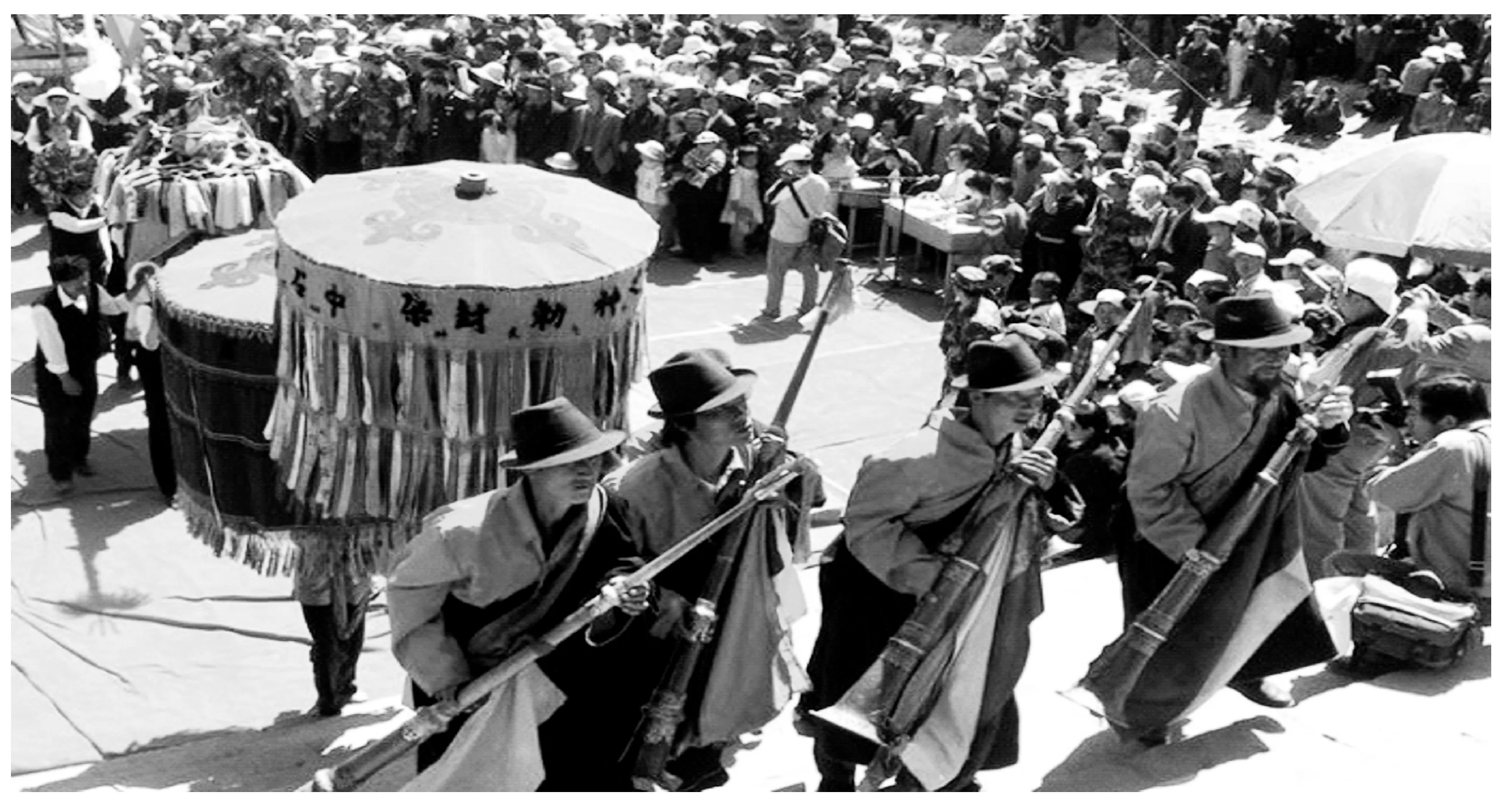

亚洲内陆的蒙古高原整体处于半湿润半干旱的温带大陆性气候之中,因降水量有限旱涝不定,因此传统游牧的生产生活方式,决定了人与草原的关系是一种依附关系,牧人的财富多寡直接取决于牛马羊的数量,而最本质的还是生产资料及草场雨水的好坏,因此祭祀龙敖包是游牧民的主要敖包祭祀形式之一。关于河神、龙神崇拜在我国史籍中屡见不鲜,《山海经·大荒东经》中记载:“大荒东北隅中有山名曰凶黎土丘。应龙处南极,杀蛋尤与夸父,不得复上,故下数旱,旱而为应龙之状,乃得大雨”。[8]郝彭行云:“案后世以应龙致雨,义盖本此也。”[9]透过扑朔迷离的神话外衣,不难看出应龙致雨的神话实质上是远古祈雨巫术的记录。[10]既应龙致雨。龙神作为农耕社会最重要的神被视为图腾并人格化,关于龙的传说和神话是非常丰富的,可见龙与水的关系即龙的神性既是水的自然力量(见图3)。雩祀是我国古代官方重要求雨祭祀仪式,《周礼》中记载“司巫掌握群巫之政令,若国大旱,则帅巫而舞零”,可见在西周时,就有一批巫师,专门负责以舞零的方式祭祀祈雨,周朝将零祭作为例行的祭典,在每年夏天五月举行,旱情特别严重的时候,还会举行临时性的大雩。[11]

图3 古洮州民俗祭龙神③

我国北方的游牧民族很早就有水神及龙神的崇拜,据岑仲勉先生关于突厥《阙特勤碑》的考证“战于圣泉Tamayi:曰圣泉,即突厥之圣地。因此,余又联想及于《周书》卷五十《突厥传》之他人水,传云:‘又以五月中旬集他人水,拜祭天祠。’……即《元秘史》之塔米尔(Tamir)河。塔米尔河为北族圣泉,可于前之匈奴,后之蒙古证之。《史记》,岁五月,匈奴大会龙城;《后汉书》,会五月龙祠。今云突厥五月集他人水,拜祭天神,是亦沿匈奴旧俗拜祭龙神者也。耶律铸《双溪醉隐集诗注》:‘龙廷和林西北地也’。又曰:‘和林西百余里,有金莲花甸,金河界其中,东汇为龙涡。’丁谦《匈奴传考证》:‘龙涡即龙所蛰居地,匈奴祭龙,断在于此……东汇为龙涡,今台鲁尔倭赫泊也。’蒙古语‘台鲁尔’可还原为Tairua,在汉代初期译例,常以n代外语之r,然后Tairua得读如Tairan,即蹄林之名所自本或同一语源也。综是以观,塔米尔河之台鲁尔倭赫池,前而匈奴后而蒙古,均为北族圣地,二千余年之言音,迄今尤可推考”。[12]这是关于游牧民族祭祀蒙古高原圣河塔米尔河龙神敖包的最早记录之一。

鄂伦春族祭祀龙神,鄂伦春语称龙为沐渡日(mutur),萨满和猎人都会祭祀龙王来祈求风调雨顺。渔猎民族达斡尔族认为“江河湖泊的急流深潭处,是水神所在的地方。放木排者每路过急流漩涡时,都要叩头膜拜,祈求水神使他们安全通过。渔民在打渔时首先祭水神,不准妇女到捕鱼现场,以免触怒水神而使他们打不到鱼。”[13]以上的祭河神、龙神的仪式都是在以娱神的形式满足神的物质和精神需求,而方式便是献祭祈雨和巫术求雨。鄂温克族同其他游牧民族一样,大多居住在河流附近,一来人畜饮水方便,二来接近河流的地方水草丰美,可以抵御夏季的干旱。他们认为每条河流都是有主人的,龙神就是主人。因此在蒙古族、鄂温克族和达斡尔族中都有龙敖包的祭祀形式,抛开个别区域因素,其无论是仪式内涵还是仪式表达上,都受到了汉文化的影响,且中华民族内部各民族文化都是具有相通性的。

例如,鄂温克族每年会在农历五月初五端午节祭祀龙王敖包,祭祀敖包的贡品主要有:九根香、九种奶制品、九种水果、九盏油灯、水里的九种生物和九种飞禽。萨满教认为:人类的灵魂可以借助飞禽的翅膀和羽毛飞到天空并到达神灵居住的天堂。有的人家祭祀时,会用99个柳条、柳条下边有99个用面做成的水生动物,这些都是龙神喜欢的动植物。接下来是99种水果和糖,108个小油灯,牛奶、酸奶和红酒等九种饮料(见图4)。中国古人认为数字“九”与“久”谐音,且九在单数中代表极致,皇帝要穿九龙袍,造九龙壁,利用九与久的谐音来表达天下永久的祈愿。《汉书》记载:“禹收九牧之金师古曰九牧九州岛岛之牧也铸九鼎象九州岛岛皆畗鬺亨上帝鬼神服虔曰以享祀上帝也师古曰鬺亨一也鬺亨煮而祀也。”[14]因此九鼎、九州更成为国家天下权力的象征。《黄帝内经素问》讲到“天地之至数始于一终于九焉九竒数也故天地之数斯为极矣一者天二者地三者人因而三之三三者九”。[15]因此有学者认为祭祀敖包的环绕三圈,即代表着天、地、人的三界。当然清时期蒙古各部向朝廷进贡八匹白马一匹白骆驼称为“九白之贡”,也就是说易经中提到的单数象征着天和阳性,双数象征着地和阴性,在天数中九最大为极,因此中国历史上很多帝王把自己的皇权与“九”连接在一起,如九天、九州、九重天等词汇,九天谓中央八方,也为帝王的住所,典故即来源于此。

三、敖包文化圈形成的历史脉络

汉史记载匈奴有自己的祭台并祭拜敖包形制的神树。历史学界和民俗学界根据历史记载推论过敖包的起源。根据《史记》记载匈奴人“五月大会龙城,祭其先、天地、鬼神。秋,马肥,大会蹄林,课校人畜记。”[16]颜师古注《汉书》里关于匈奴人习俗的同样记载注解为“蹄者,绕林木而祭也。鲜卑之俗,自古相传,秋天之祭,无林木者尚竖柳枝,众骑驰绕三周乃止,此其遗法。计者,人畜之数。”[17]从文献的描述中可以推测出绕林木祭与敖包祭祀一脉相承,以龙城作为游牧贵族权力中心的祭祀,更是代表着匈奴和鲜卑游牧政权的官方祭祀,且带有浓郁的草原文化色彩。

另据元朝李志常所著《长春真人西游记》记载:“山下往往有坟墓。及升高陵,又有祀神之迹。”[18]可见类似于祭敖包的习俗在北方地区很早就有。据《蒙古秘史》记载:“圣主成吉思汗在青年时期被蔑儿乞人追杀时,隐藏在布尔汗山之中,三百蔑儿乞惕人绕三匝未能捕获而离去。成吉思汗幸而脱险,回到布尔罕山说将不罕合勒敦山,每朝其码之,每日其祷之,我子孙之子孙其宜省也。”[19]所以后来蒙古人将布尔罕圣山视为最大的敖包。“君树”居中,“臣树”侍列两旁,以像朝班。[20]无论是蒙古还是契丹帝国的统治者都会以国祭的形式祭祀敖包,国家意志是敖包文化在政治空间内得以延续的有力保证。清时期很多官方史料中都有关于敖包的记载,但一般多与政治事件或者勘验地界有关,单独记载敖包本体的基本没有。《地理志四·黑龙江·肪滨府》:“旧设中、俄国界鄂博六……雍正五年《恰克图约》鄂博止此。”《邦交志一·俄罗斯》:“时俄人在伊犁属玛呢图一带私设卡伦,阻中国赴勒布什之路,……又于各卡伦外垒立鄂博。”[21]《清会典》所记:蒙古“游牧交界之所,无山无河为志者,垒石为志,谓之敖包”。[22]“二十五部落如其境察哈尔牧厂,鄂博句以山为鄂博,以河为鄂博,以垒为鄂博,八旗如其境,卡伦句以山为卡伦,以河为卡伦,以楼望为卡伦,二十五部四喀尔喀如其境围场卡伦句规高以为之卡伦。”[23]清末呼伦贝尔索伦八旗佐领敖拉·昌兴在其巡查额尔古纳河、格尔必齐河时写过的长篇叙事诗[24]里面写到其本人受咸丰皇帝的委派去寻边勘界,其中很多界标便是敖包,在文中提到了将军敖包,可见立祀将军敖包在清时期的黑龙江北岸地区已有之,并且作为国家主权符号发挥着政治功能。

从以上史料和论著中可以看出,敖包起源虽然没有明确,祭祀时间不一,但可以确定是中华民族很早就有了敖包祭祀仪式的历史,而且敖包类型也很多样。从匈奴、鲜卑到契丹、女真,敖包祭祀文化在北方诸民族中不断发展丰富,虽然与蒙古族有关的记载较多,但多与政治勘界有关,清朝文献最为多见。敖包在北方草原是非常普遍的信仰标的,在游牧文化之中的特性已经深入人心,统治者熟知这一点,在草原各部族游牧草场分界多以敖包为界限划分,人们在原有习惯法的基础上更加遵守和维护敖包的疆界意识。同时也说明北方游牧民族政权的建立为敖包文化圈的确立提供了空间条件。敖包之于多民族统一国家建构的重要性,对外同邻近国家以敖包为基点确立分界线,对内以敖包确立行政空间界别。清时期敖包作为行政地标,成为帝国疆界主权在场的重要权利符号,所以研究敖包的行政性与地标性的功能,有利于去探寻敖包的类型及社会功能,也有助于研究清时期的边疆民族关系。

费孝通在中华民族多元体一体的论述中讲到,中国独特的地理环境即四周高山中间平原的格局,以及中原文化的强大吸引力,造就了内聚型的文化发展脉络、即中心与边疆的互动,边疆民族和文化不断地向中原靠拢汇聚。敖包犹如丝绸之路上的连接点,将内地与北方大漠草原文化相揉聚,在敖包立祀仪式中将五谷杂粮放进内部,就是典型农耕文化的置入,可以说敖包文化是各民族交往交流交融的历史实践和历史见证。

四、敖包文化圈研究之于铸牢中华民族共同体意识的意义和时代价值

敖包文化圈是一个重要的文化地理概念,中华民族文化共同体视域下敖包文化的时代价值的彰显,需要各民族以共建共享的理念去共同努力,和羹之美,在于合异,敖包文化由古至今是各民族文化不断融合的产物。建设各民族共有精神家园,增强对中华文化的认同,促进各民族相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助,应发挥其社会功能。各民族之间互学互鉴,共同传承着中华文脉,滋养着中华民族发展壮大,生生不息。之所以这么说是有根源依据的,2018年笔者在内蒙古呼伦贝尔市参加哈克木敖包祭祀时,人们从敖包内部取出很多布偶神像,而这些都是与信仰有关的,如观音像、释加牟尼像、祖先神像、萨满布偶、关公像、藏传佛教的财神等,敖包的男主人们很是疑惑,因为他们的长辈和萨满从来不允许他们放置这些,除非得到允许,否则不会主动放置的,因为大家都小心翼翼地怕仪式中做出什么不适当行为会引得神不高兴而惩罚自己,而把观音、关公像等又放回敖包底部。可以看出,在敖包文化祭祀仪式中已经融入了多民族信仰元素,而且各民族文化在敖包仪式中得到了有机融合,这是各民族团结相融的实证。因此借由对敖包文化共同价值的凝聚,有效推动中华民族命运共同体建设。有容乃大是中华民族文化价值核心所在,中华民族命运共同体的构建,是各个民族相互交往交流交融、相互协作,实现中华民族伟大复兴的前提和基础。

图5 哈克木敖包底座内的观音像、家族神、关公像及神偶⑤

以敖包文化为切入点,以大历史观去看待草原文明的话,将草原文化上升到中华文化的主源层面,其“崇尚自然,践行开放、恪守信义的核心理念,产生出无法估量的时代活力”。[25]《光明日报》指出草原文化与黄河文化、长江文化一样,是中华文化的重要组成部分,这是对包括敖包文化在内的草原文化之于中华文化组成地位的极高评价与肯定。

所谓的“民间信仰(folkbelief)是一个笼统的概念。尽管民间信仰缺乏系统的宗教教义和完善的宗教典籍,并且信仰的内容与日常生活混合,但它确实具有宗教的某些特征,如进行祖先崇拜、神明崇拜、岁时祭祀、生命礼仪、咒符法术等,因此它也成为人类学意义上的宗教。中国传统的民间信仰与其说反映了人与自然/超自然的关系,还不如说反映了人与人的社会关系”。[26]敖包祭祀作为民族节日不仅是民族内部认同的一种方式,而且是维护边疆地区游牧社会平衡、加强各民族团结的重要保障,以敖包祭祀为纽带的那达慕大会,是各民族交往交流的重要平台,随着各民族交往交流的日益深入,敖包文化在维护民族团结、加强经济交往方面的作用愈加明显。这一传统可以追溯到清朝,清末民初呼伦贝尔草原的甘珠尔庙会和安本庙会,都是在祭祀完敖包后来自各地的牧民、猎民、农民和商人们一起进行交换,当时有这样的记载:“人则索伦、额鲁特、布特哈、新旧巴尔虎各旗,喀尔喀、蒙古各部,内而燕晋,外而俄罗斯,各商以万记,畜则驼马牛羊以数十万计,货则金玉锦绣布帛菽粟轮舆鞍辔。凡蒙旗日用器物之属,无弗备。毡庐环绕,烟火上腾,周教十里,支帐于野,连车为营。偕妇子以公处者,弥望皆是。蒙言汉语,驼啸牛鸣,车驰马走之声,澈日夜不绝于耳。”[27]

可见当时的“敖包经济”已经是内蒙古草原各民族经济交往的重要形式。如果研究各民族交往交融历史事实的话,敖包是非常鲜明的切入点,同样是内蒙古呼伦贝尔的大利敖包,则是因为内地晋商为了保障草原各族的生产生活需求,受清政府的特许来到内蒙古草原经商,并且建立过独具历史特色的商号敖包。

大利敖包,又称大利商号敖包,位于内蒙古鄂温克族自治旗巴彦塔拉达斡尔民族乡的巴彦诺日嘎查境内,位于大利萨林(萨林:鄂温克语为牧畜定居点之意)南侧,辉河小岛屿上,是圆形的独坐敖包,早期的祭祀方式为牲祭,由喇嘛来祭祀。清时期为索伦右翼正黄旗三佐鄂温克人、达斡尔人与大利商号汉人共祭的敖包。据说清末民初山西河北等地的商号因为得到政府的许可而在呼伦贝尔地区专与旗民通商。比较出名的有福盛公、瑞福昌、金大来、大利商号等,其中福盛公主要服务于鄂温克族自治旗东南部的伊敏河两岸,而大利商号则服务于巴彦托海镇至辉河地区。当时大利商号为了借助敖包会买卖商品,就在辉河湿地建立了敖包,商号还得到当时索伦官员的支持,在辉河旁边获得一片草场放牧,每年的敖包祭品均由大利商号出,当然在敖包会上,牧民会在大利商号买很多东西,因此牧民将该敖包称为大利敖包。⑥

牧民策登说:我们小时候,还祭祀大利敖包呢,那时候附近的鄂温克族、达斡尔族、蒙古族、汉族,俄罗斯人都过来做买卖,最多的时候有两千多人参加。家里的家具、布料、中药、茶砖和盐都是那时候买来的,都拿东西来换吃的喝的,可开心了。第一次吃玉米也是在敖包的集市上,上海过来的青蓝布料可好了,我汉话就是那时候学的,年轻时候还会几句俄语和山东话呢,第一次听收音机,也是上海知青带过来,奇怪那盒子里咋知道全世界的事儿呢?有个山东卖麻花的大爷,每次都来我家住,有一次我得凉病,还是他给我扎好的呢。”⑦

大利敖包是各民族交往交流交融的历史铁证,其所在的呼伦贝尔地区,敖包信仰也普遍存在于汉族同胞之中,很多汉族同胞从小就参加敖包祭祀活动,因此非常了解敖包文化,因此说敖包文化为当地各民族文化的共同体建构做出了贡献,敖包祭祀活动使得各族群众在敖包相会。大利敖包所在的呼伦贝尔市鄂温克族自治旗是全国民族团结模范旗,唱响大江南北的民歌《敖包相会》就是发源于此。随着敖包会的定期举办,各民族的文化在这里相互融合,彼此之间相互尊重与信任,像石榴籽一样紧紧地团结在一起,形成了具有鲜明地域特色的民族关系。在敖包祭祀,尤其是在那达慕大会上,汉族和其他民族的商家们为大会提供了有力的后勤保障。可以说敖包祭祀活动对于民族文化的相互融合以及加强民族团结起到了不可磨灭的作用。

铸牢中华民族共同体意识,其学理基础涉及国家认同、统一多民族国家建构以及多民族国家共同体精神。近些年学术界对整体论的推崇与坚持,一方面由人们在社会科学领域里认识事物的根本立场决定,让宏观和微观相结合,整体与个体相统一,另一方面也由学科本身以人及其文化为对象的特点所决定。[28]在某种场域之中整体性与共同体是不谋而合的,其核心意指共同性、统一性。笔者在此再一次使用文化疆域一词,目的是要说明,在中国历史上,中原农业区与游牧区正是在“多元互构”的机制中,经过千百年不断地交往交流交融,中国历史呈现出由多元向一体凝聚的轨迹。北方游牧民族政权更迭与历史“转场”,最后都汇聚到中华文化的熔炉之中。

“敖包以不同的名称自《汉书》到《清实录》屡次出现在中国的历史典籍之中。草原文化作为中华文化的重要组成部分,为世界文明的发展作出了重要贡献,特别是在中华文明与世界文明的交融与互通中成为最重要的一环。”[29]敖包文化是草原文化核心要素之一,应该坚持文化共生互惠互利的宗旨,继续发扬敖包文化包容开放的文化价值,其是构筑中华民族命运共同体意识不谋而合的实践拓展。北纬40°的敖包文化带其实就是丝绸之路上的走廊,东边是辽西走廊,中间是茶叶之路,西边是河西走廊。这些民族走廊的研究是孤立地对民族和民族关系进行单一静态研究的有效反思和补充。更加明确在民族研究中,应该注重民族交往交流交融与区域性、整体性的研究,这是符合历史和客观情况的研究态度。

研究敖包文化的历时性价值、共时性价值和时代价值有助于铸牢中华民族共同体意识。应把敖包文化的内涵、发展脉络、区域分布以及发展规律始终置于中华文明的大框架之下的大历史观视角下进行研究。其有助于对内提升凝聚力,对外扩大影响力。从民族团结的角度来看,有助于少数民族群众从心理上和情感上增强对中华民族文化的认同和国家认同。敖包文化是区域文化,又是民族文化,在某种程度上敖包文化是区域文化与民族文化的有机统一,并为铸牢中华民族共同体意识提出理论假设和路径选择。不同民族群体基于共同参与的生计而彼此接触,除了需要建立一套新的相处机制外,更需要生成共享的文化观念。这套文化观念需要在最大程度上彼此包容差异,实现精神层面的深度交融。共享的文化观念可能部分来自互动的民族群体文化,但其最关键的内容一定是在彼此交往交流交融过程中适应新的情境,在吸收自身原有文化的基础上,彼此学习、适应和接纳对方文化的过程中重新创造的,而这套文化观念的形成过程正是各民族交融的最高境界。[30]

结语

任何民族的生息繁衍都有其具体的生存空间。中华民族的家园坐落在亚洲东部,西起帕米尔高原,东到太平洋西岸诸岛,北有广漠,东南是海,西南是山地,这一片广阔的大陆上四周有自然屏障,内部有结构完整的生态体系,形成了一个具有互补性的复杂地理单元。这个地区在古代居民的概念里,是人类得以生息的、唯一的一块土地,因而称之为天下,又因四面环海,所以称之为四海之内的中国。这种概念固然已是历史,但不变的却是这一片地理上自成单元的土地,一直是中华民族的宝贵家园。

民族分布格局似乎总是反映着地理的生态结构,中华民族并不例外。敖包文化及敖包文化圈的形成是多元主体创造的,历史上的匈奴、鲜卑、突厥、契丹、女真、蒙古到当今的鄂温克族、达斡尔族、裕固族、土族、藏族以及汉族等民族都参与其中。这种多元复合的创造事实,恰巧印证了各民族交往交流交融的历史事实。敖包文化圈囊括了东边的辽西走廊、长城文化带、河西走廊,这些都说明中国多民族融合统一的历史进程久远、时间长、范围广、规模大,是中华民族融合统一的重要环节。因此,要以共有精神家园建设为引领,明确认识到各民族在尊重、平等、互助、开放的心态下建立全面立体的社会关系是实现进一步交往交流交融的必然途径。

铸牢中华民族共同体意识具有历史必然性。一部中国史,就是一部各民族交融汇聚成多元一体中华民族的历史,中华民族是一个你中有我、我中有你、谁也离不开谁的命运共同体。各民族之所以团结融合,多元之所以聚为一体,源自各民族文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存、情感上的相互亲近,源自中华民族追求团结统一的内生动力。敖包文化是中华民族内部各民族交流与整合的产物,而民心相通要靠文化的力量来凝聚。敖包文化蕴含的生态价值观,有容乃大的精神,秉持的人与自然共生的理念,有助于以贯通历史、现实和未来的宽广视角,来充分认识和把握铸牢中华民族共同体意识的重大意义。