家庭、学校、社会如何影响城镇新移民子女的心理适应

——基于西南民族地区易地扶贫搬迁移民的调查

周琴 向中秋

(1.西南大学,重庆 400715;2.成都高新区教育发展中心,四川 成都 610041)

城镇化是中国式现代化建设的重要内容和必然之举。新型城镇化是以人的城镇化为核心,合理引导人口流动,有序推进农业转移人口市民化。“十三五”时期,易地扶贫搬迁通过对居住在环境恶劣地区的贫困人口实施开发式移民,城镇安置人口多达500余万人,[1]充分体现了中国特色新型城镇化以人为本、公平共享的理念。为进一步改善其生存和发展环境,2023年1月国家发展改革委员会联合18个部门印发《关于推动大型易地扶贫搬迁安置区融入新型城镇化实现高质量发展的指导意见》(以下简称《指导意见》),以满足搬迁群众对美好生活的向往。易地扶贫搬迁移民在短时间内经历了生活环境和生产方式的快速转变,必将引发心理、社会或文化层面的重构。前期有研究表明,易地扶贫搬迁“难搬出、难稳住、难发展、难融入”等现实困境或多或少与移民群体的“文化适应”[2]或“社会适应”[3]有关。还有研究发现,低龄段移民的心理适应程度较差[4],更易感到孤独[5]。在此背景下,对易地扶贫搬迁移民子女的心理适应开展研究并实施科学干预,既是巩固拓展脱贫攻坚成果的关键保障,也是增强搬迁群众内生发展动力,更是进一步推动新型城镇化的重要举措。

一、研究设计

(一)文献综述

厘清心理适应的内涵与构成是研究的重要前提。国内外学者对心理适应的界定主要有两种代表性观点:一种将心理适应看作个体与环境互动的过程。如贾晓波认为心理适应是当外部环境发生变化时,主体通过自我调节系统做出能动反应,使自己的心理活动和行为方式更加符合变化和自身发展的要求,使主体与环境达到新的平衡的过程。[6]另一种将心理适应视为个体与环境互动的结果。如新西兰跨文化心理学家沃德(C.Ward)等人认为心理适应是以情感反应为基础,体现在跨文化接触中的心理或情感上的幸福感和满意度。[7]

研究者们一直试图以实证主义的研究范式对移民的心理适应进行观测。国内学者常采用抑郁情绪、孤独感等负性向指标测量移民的心理适应水平。[8]而加拿大跨文化心理学家贝理(J.Berry)等人的研究则结合了正性向(生活满意度、自尊)和负性向(心理问题)两类指标对移民青少年的心理适应程度进行测量,发现移民经历并非意味着心理适应积极特征的消失。[9]

关于移民心理适应的影响因素,综合国内外学者的观点,大致可分为外部因素和内部因素。外部因素主要包括环境变化、社会支持、文化距离、迁移时间、歧视与偏见(主文化群体的态度)等;[10]内部因素则包括个体的认知方式、人格、相关的知识与技能、压力的应对策略,以及性别、年龄、受教育程度、婚姻状况等人口统计学变量。[11]移民子女相对成人而言,生活环境和生活方式较为简单,尽管个体内部因素也会对其心理适应造成一定影响,但以家庭、学校、社区为核心的外部环境以及各外部环境之间的联结或相关关系所构成的中间系统,对其心理适应的影响最为直接。[12]已有研究关注了家庭、学校、社区各自产生影响的方向和大小,但对它们共同作用的机制研究尚待进一步挖掘。本研究采用跨文化心理学的理论分析框架,综合考虑易地扶贫搬迁移民子女心理适应的积极与消极特征,从生活满意度、自尊和心理问题三个维度对其进行观测,进而探讨家校社协同育人以增强移民子女心理韧性的路径策略。

(二)数据来源

研究参考《国家发展改革委办公厅关于全国“十三五”时期易地扶贫搬迁典型案例的通报》,结合搬迁安置方式和人口规模大小,选取云南、贵州、四川和重庆4个省级行政区11个市(区、县)作为实地考察对象开展调研。课题组走访了22个城镇周边的集中安置社区和41所义务教育阶段配套安置学校,对学生、家长、教师、教育主管部门和社区工作人员进行了大规模访谈和匿名问卷调查。

易地扶贫搬迁移民学生问卷和作为对照组的非移民学生问卷,均采用分层随机抽样的方式发放,在校集中作答。剔除无效问卷,共回收移民学生有效问卷5963份,被试覆盖4—9年级,年龄跨度8—19岁。其中,男生占比45.4%,女生占比54.6%;汉族占比52.3%,少数民族占比47.7%;小学生占比50.9%,初中生占比49.1%。非移民学生有效问卷回收3859份,其中男生占比44.8%,女生占比55.2%;汉族占比49.0%,少数民族占比51.0%;小学生占比54.2%,初中生占比45.8%。

(三)变量观测

1.因变量

研究采用跨文化心理学的理论分析框架,从生活满意度、自尊和心理问题三个维度对易地扶贫搬迁移民子女的心理适应进行测量。其中,生活满意度改编自迪纳尔(E.Diener)等人编制的量表,[13]分数越高心理适应程度越高;自尊改编自汉化版罗森伯格(Rosenberg)编制的量表,[14]分数越高心理适应指数越高;心理问题采用贝理等人专为测试跨国移民青少年心理适应所设计的量表,[15]用来测量抑郁、焦虑和身心失调,得分越高代表心理问题越严重,心理适应水平越低。上述三个量表均采用李克特5点计分方式,从“非常不符合”到“非常符合”赋值1-5分。经过预测问卷的探索性因子分析,剔除不符合效度要求的题项,正式测试的移民学生问卷生活满意度量表保留4题,自尊量表保留4题,心理问题量表保留11题(身心失调5题、抑郁焦虑6题)。

2.自变量

自变量主要观测家庭功能、学校环境、社区支持3项外源性因素。家庭功能采用美国学者奥尔森(D.Olson)等人编制,费立鹏等人修订的“家庭亲密度与适应性量表中文版”(FACESII—CV)。[16]学校环境采用江光荣2004年编制的“我的班级量表”,[17]包括同学关系、师生关系、秩序与纪律、竞争、学习负担五个维度,用于测量移民学生对学校人文环境的感知。在计算学校环境总分时,将学习负担反向计分后与其他四个维度一起取平均值。社区支持量表改编自赵磊磊2019年关于农村留守儿童的社会支持调查问卷。[18]经过预测问卷的探索性因子分析,正式测试问卷的家庭功能量表保留13题(亲密度7题,适应性6题),学校环境15题和社区支持6题保留不变。

二、移民子女心理适应的现实性状

正式测试的移民学生问卷,心理适应各量表以及学校环境、家庭功能、社区支持量表的Cronbach'sα系数均大于0.7,信度良好;KMO值均大于0.7,通过巴特球形检验,旋转后累积方差解释率均大于50%,题项和因子的对应关系与预期基本一致;除样本量较大导致卡方自由度比值偏高,验证性因子分析的模型拟合指数基本达标(见表1),表明研究数据具有良好的结构效度水平。

表1 移民学生问卷各量表的信效度检验

(一)移民子女心理适应的总体表征

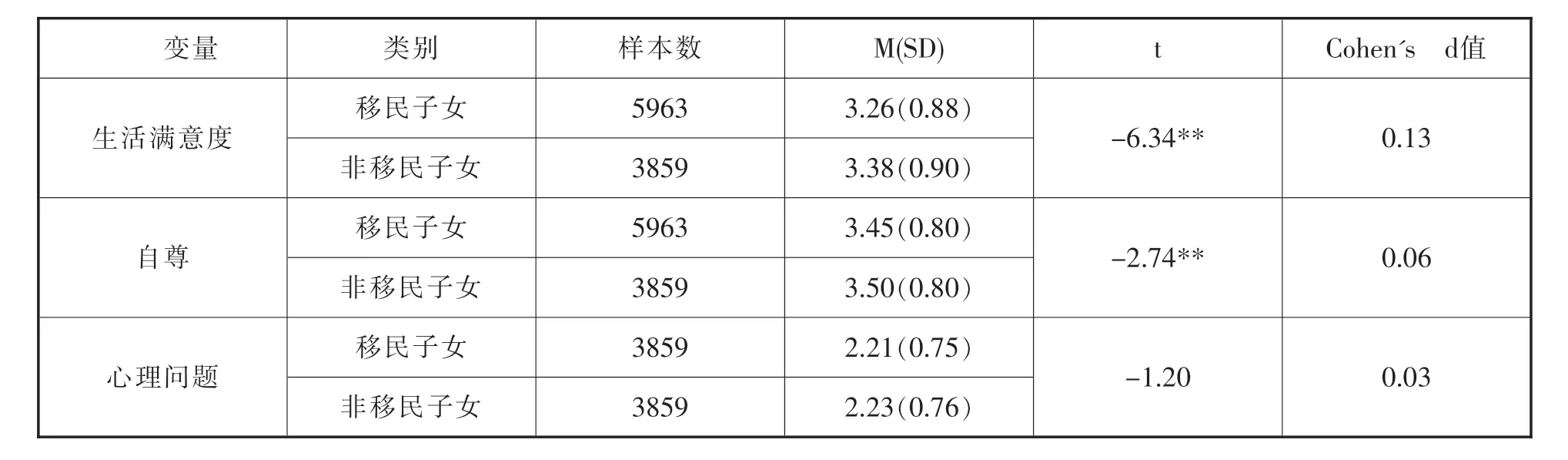

运用SPSS24.0统计软件进行数据分析。独立样本T检验发现,移民子女的生活满意度和自尊水平显著低于非移民子女,但在心理问题方面两者并未呈现出显著性差异(见表2)。

表2 移民子女与非移民子女心理适应各维度的独立样本T检验结果

1.移民子女的生活满意度偏低

生活满意度或对生活的满意情况是基于他或她设定的标准对自己生活质量的通用评估方法。[19]这意味着在确定一个人的生活满意度时,做出判断的依据是个体自我设定的标准。搬迁所带来的生活环境快速变化会潜移默化地影响移民子女对生活判定的标准,进而影响对生活总体的满意度。依据澳大利亚心理学家康明斯(R.Cummings)提出的主观幸福感的“黄金标准”[20],贝理改编的生活满意度5分制量表低于3.31应被解读为生活满意度低。本研究中,移民子女的生活满意度均值(M=3.26,SD=0.88)低于3.31,且独立样本T检验发现移民子女的生活满意度显著低于非移民子女(t=-6.34,p<0.01),尽管两者差异幅度较小(Cohen's d=0.13),但仍表明移民子女的生活满意度偏低。

2.移民子女的自尊水平相对较低

自尊是个体所获得的有关自我价值的积极评价与体验,影响着个体的情感体验、行为方式和长期的心理适应。[21]高自尊意味着个体对自我能力和价值有积极的评价倾向;而低自尊往往意味着高自卑,且伴随着非常“敏感”“内向”等表征。[22]本研究中,尽管移民子女的自尊得分(M=3.45,SD=0.80)高于理论中值3,但独立样本T检验发现其自尊水平显著低于非移民(t=-2.74,p<0.01),这意味着移民子女的自尊水平相对较低。

3.移民子女未报告严重的心理问题

当人们受到心理压力困扰时,人体的生理平衡状态会做出相应改变,以身体方式表达情感痛苦,从而造成身心失调;同时,个体感知到的压力会导致较差的情绪体验(如焦虑、抑郁等)。[23]前期有研究发现,移民子女普遍报告消极的心理反应,如表现出焦虑和抑郁等[24],且这一负性向会随着事件的推移而延续[25]。然而本研究发现,移民子女与非移民子女的心理问题未呈现出显著性差异,(p>0.05),两者均未报告严重的心理问题。不过移民子女心理问题量表中的焦虑抑郁得分(M=2.31,SD=0.86)略高于身心失调(M=2.09,SD=0.78),且访谈发现有人存在“孤独”“缺爱”“没有安全感”“极度脆弱”等表征,表明移民子女的心理健康状况仍值得关注。

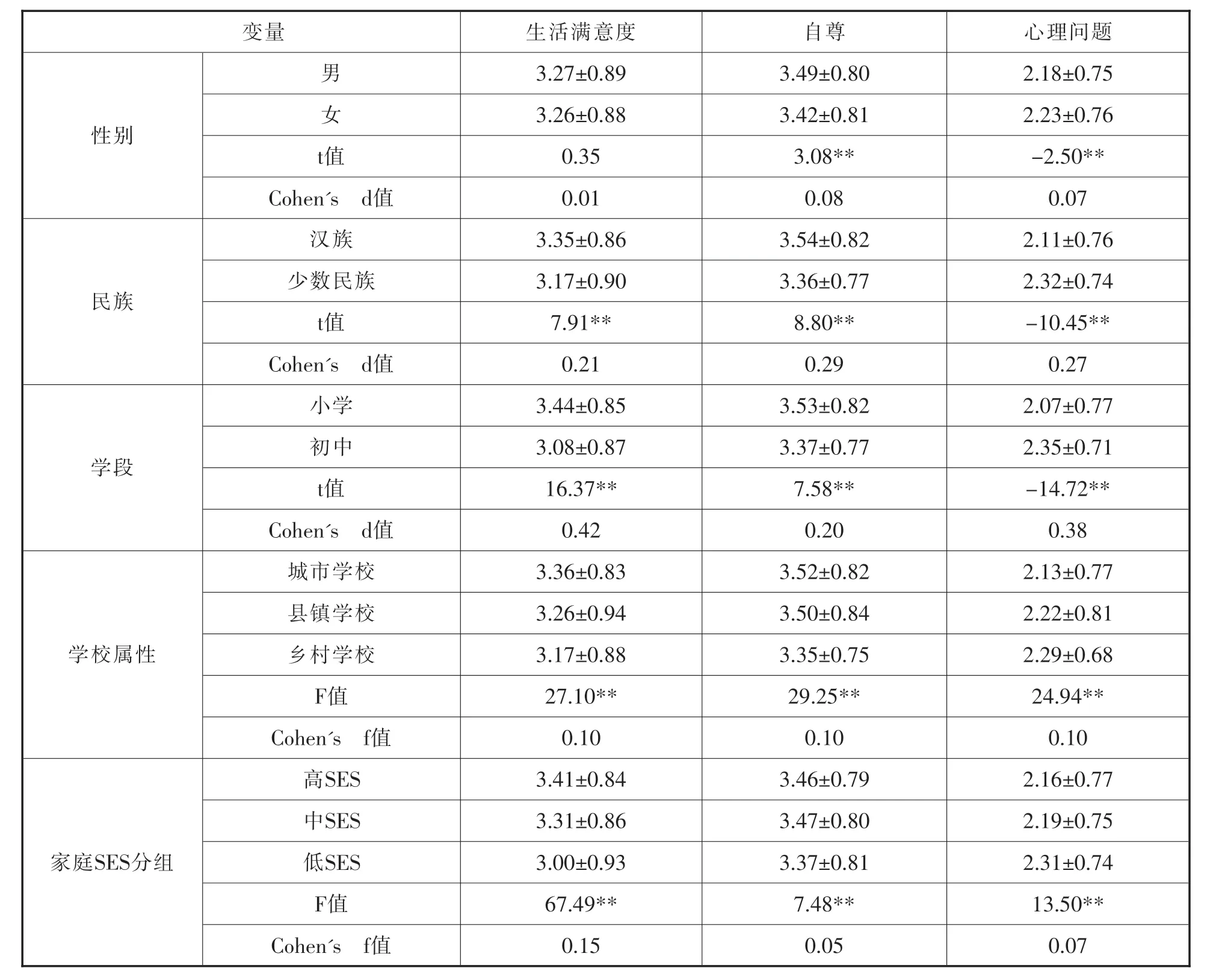

(二)移民子女心理适应的群体差异

独立样本T检验和方差分析发现,移民子女的心理适应水平在自身内部不同群体间呈现出较为明显的差异。总体而言,男生的自尊和心理问题表现好于女生;汉族子女的生活满意度、自尊和心理问题表现好于少数民族子女;不同搬迁时间的心理适应水平差异显著(2019年>2018年>2020年>2017年>2016年);家庭中子女数量越多,心理适应程度越差。由于本研究主要关注家庭、学校、社区对移民子女心理适应的影响,下文重点分析学段、家庭SES、社区构成三方面的差异(见表3)。

表3 不同移民子女群体的心理适应水平差异

1.移民小学生的心理适应水平高于初中生

不同学段样本的心理适应各量表均呈现出显著性差异。具体而言,小学生的生活满意度和自尊水平显著高于初中生,心理问题则低于初中生,这表明移民小学生的心理适应水平高于初中生。进一步分析发现,生活满意度和自尊水平五年级最高,四年级次之,其他随着年级的升高而降低;心理问题从四到八年级随年级升高而增多,九年级略有减少。

2.城市学校的移民子女心理适应水平高于县镇与乡村学校

依据国家统计指标的分类,将移民子女就读的学校分为城市学校、县镇学校、乡村学校。单因素方差分析发现,移民学生的生活满意度、自尊和心理问题均存在显著性的学校城乡属性差异。事后检验发现,生活满意度上城市学校学生>县镇学校学生>乡村学校学生(F=27.10,p<0.01);自尊水平上城市学校学生>乡村学校学生,县镇学校学生>乡村学校学生(F=29.25,p<0.01);心理问题方面城市学校学生<县镇学校学生<乡村学校学生(F=24.94,p<0.01)。总体而言,城市学校的移民子女心理适应水平高于县镇学校移民子女与乡村学校移民子女。

3.低分组家庭SES的移民子女心理适应水平最低

本研究中家庭社会经济地位(socioeconomic status,简称SES)的测量指标包括父母职业(取两者中得分高者)、父母受教育程度(选两者中得分高者)和家庭经济情况三项。在计算家庭SES指数时参照陈艳红等人采用主成分分析的方法[25],将被试的家庭SES分为高、中、低三组。单因素方差分析结果表明,移民子女的心理适应各量表在三个家庭SES分组上均呈现出显著性差异,具体如下:(1)在生活满意度上,高SES>中SES>低SES(F=67.49,p<0.01);(2)在自尊水平上,高SES>低SES、中SES>低SES、中SES>高SES(F=7.48,p<0.05);(3)在心理问题方面,低SES>中SES、低SES>高SES、中SES>高SES(F=19.36,p<0.01)。总体而言,不同家庭SES分组的移民子女心理适应水平不同,高分组家庭SES的表现最好,低分组SES的心理适应水平最差。

4.生活在同质社区的移民子女心理适应状况好于异质社区

移民群体的适应性往往显现出同质性空间和异质性空间的差异。本研究依据人员构成,将移民子女生活的社区分为易地扶贫搬迁户占大多数(I类)、易地扶贫搬迁户和非搬迁户差不多(II类)、非易地扶贫搬迁户占大多数(III类),以此观测同质社区和异质社区被试心理适应水平的差异。事后检验结果表明:(1)在生活满意度上,居住在III类社区的被试得分低于其他两类社区构成(F=2.71,p<0.05);(2)在自尊上,I类社区的得分高于其他两类社区(F=15.69,p<0.01)。(3)在心理问题上,III类社区的得分高于其他两类社区(F=17.86,p<0.01)。由此表明,生活在同质社区的移民子女心理适应状况好于异质社区。

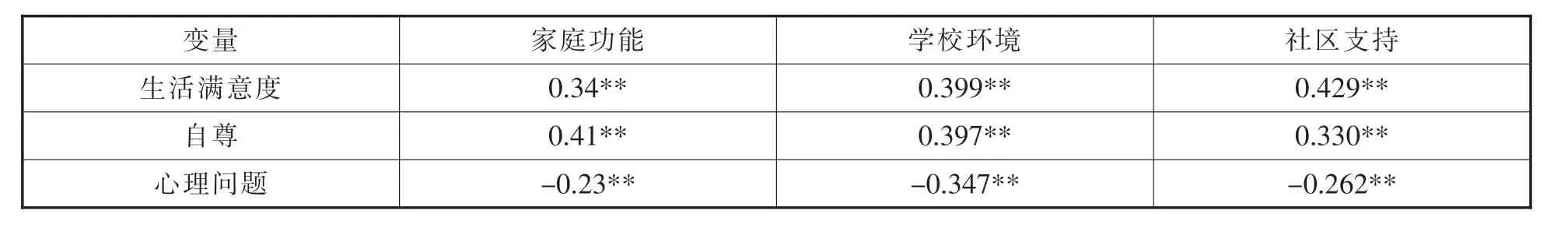

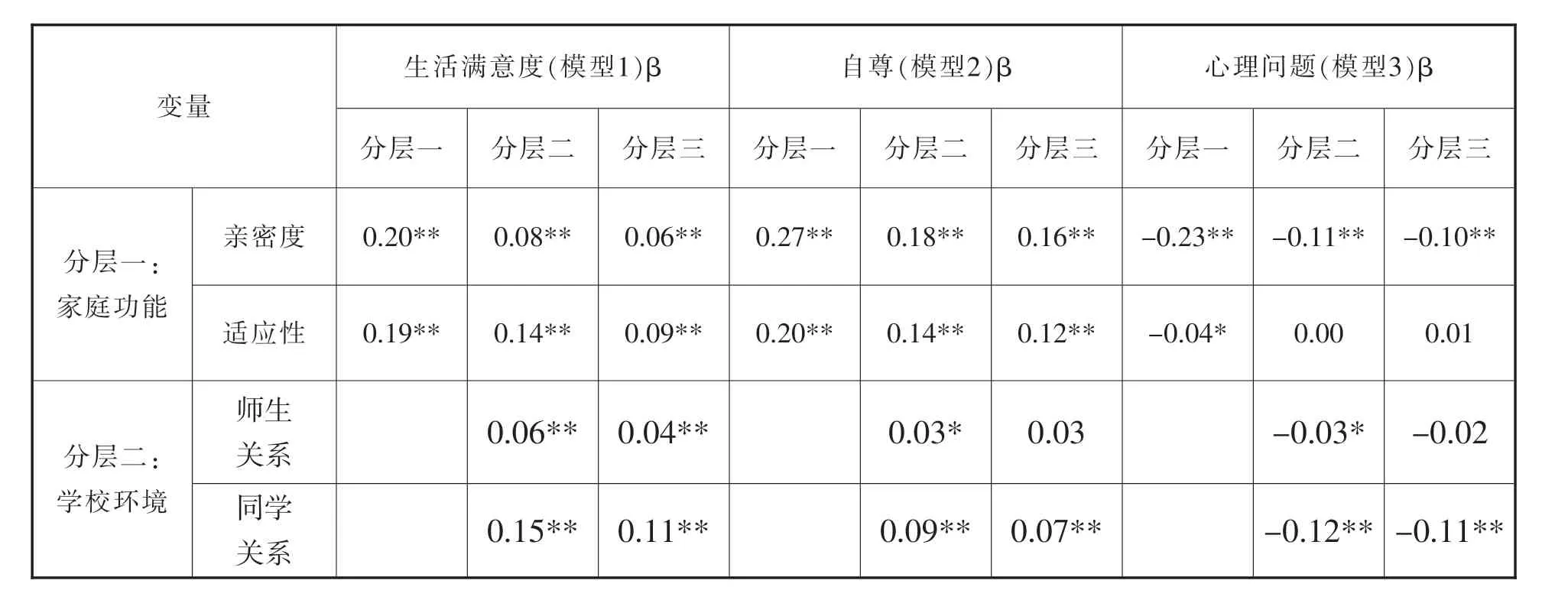

三、家庭、学校、社区对移民子女心理适应的影响

对心理适应各量表与家庭功能、学校环境、社区支持进行Pearson相关分析。如表4所示,家庭功能、学校环境、社区支持与生活满意度、自尊呈显著正相关,与心理问题呈显著负相关,适合做进一步的回归分析。采用分层线性回归,逐步引入家庭功能、学校环境和社区支持三个变量,发现各层因素对移民子女的心理适应均会产生显著性影响,但影响的具体表现不同(见表4)。

表4 家校社与移民子女心理适应的相关分析

(一)家庭功能越强移民子女的心理适应表现越好

所谓家庭功能,是指家庭成员间的情感联系、家庭规则、家庭沟通以及应对外部事件的有效性。[27]有研究发现,家庭功能是影响易地扶贫搬迁儿童心理适应的重要因素,具体表现为家庭功能越好、心理适应状况越好。[28]本研究依据奥尔森的家庭“拱极模式”(circumpolarmodel),从家庭适应性和家庭亲密度两个维度对移民子女的家庭功能进行测量。家庭适应性反映了家庭随家庭处境和家庭不同发展阶段出现的问题而相应改变的能力;家庭亲密度即家庭成员之间的情感联系。[29]回归分析结果表明,在家、校、社三项因素中,家庭功能对生活满意度和自尊的预测有着最大的解释力,△R2分别为12%、17%;对心理问题的解释力为7%(低于学校环境的12%)。无论是家庭亲密度还是家庭适应性,均对移民子女的生活满意度和自尊呈正效应,对心理问题呈负效应。这意味着家庭功能越强,移民子女的生活满意度和自尊水平越高,心理问题越少,心理适应总体表现越好。

(二)积极的学校环境对移民子女的心理适应产生正向影响

学校作为移民子女搬迁后学习生活的衔接过渡场所之一,发挥着凝聚、整合、同化移民儿童心理的价值功能。有研究表明,学校环境中的师生关系、同学关系、秩序纪律等与学生的生活满意度存在相关性;[30]还有研究发现,学校班级环境通过影响核心的自我评价进而影响学生的心理健康水平。[31]本研究将学校环境分别引入3个模型中,拟合优度判定系数均有提升,其对生活满意度、自尊、心理问题各自有着8%、5%、12%的解释力度(见表5)。

表5 家校社与移民子女心理适应的回归分析

学校环境能显著影响移民子女的心理适应,具体表现为:(1)师生关系和同学关系在3个模型中均产生显著性影响,且对生活满意度的影响最大;(2)秩序与纪律能够正向预测生活满意度和自尊,负向预测心理问题,其对自尊的影响最大;(3)良性竞争会提升生活满意度和自尊,但竞争越大,学生的心理问题同样也会增多。(4)学习负担会显著降低生活满意度和自尊,且与心理问题成正相关,一旦负担过重有可能会触发心理问题的产生。

(三)社区支持力度越大移民子女的心理适应程度越好

社区作为新的共同体,是城市中少有的能够提供公共生活的场域,也是帮助个体建立情感联系、重建生活意义的纽带。[32]有研究表明,因搬迁脱嵌于乡村社会所造成的“身体离场”,以及因未能完全嵌入城镇安置社区所造成的“身份缺场”,均会对移民子女心理的融入产生负面影响。[33]反之,良好的社区支持会缩短移民彼此之间的心理距离,提升社区成员的感知融入度。[34]本研究在家庭功能和学校环境的基础上加入社区支持,3个模型的拟合优度判定系数均有所上升。如表5所示,社区支持对移民子女的生活满意度和自尊水平均产生正效应,对心理问题产生负效应,这意味着社区支持对移民子女的心理适应有显著性的正向影响。从标准化回归系数β值(Beta)的比较来看,社区支持对移民子女生活满意度的影响力度最为显著。

四、结论与讨论

作为城镇新移民,在身心发展尚未成熟和环境急速转变的双重压力下,易地扶贫搬迁移民子女的心理适应具有一定的特殊性和复杂性,具体表现如下:

(一)移民子女心理低度适应,警惕“文化休克”现象

研究发现,尽管移民子女并未报告更多的心理问题,但心理适应积极性向的生活满意度和自尊水平均显著低于非移民,整体呈低度适应,且需要警惕个体的“文化休克”现象。

所谓“文化休克”(CulturalShock),是当一个人处于一种新异的文化生活环境而产生的一种暂时的社会性隔离,表现为迷失、疑惑、排斥甚至恐惧、焦虑、抑郁的心理状态。[35]文化休克常见于移民中。易地扶贫搬迁城镇化安置通过人文、地理空间的转换,改变了移民家庭的生产方式和生活环境,或多或少伴随着新旧文化的差异与冲突。问卷调查题项“你认为搬迁前后最大的不同是什么”,约64%的移民子女选择了“城乡差异”。“城乡差异”既表现为经济发展水平,也体现在文化素质、价值观念、生活习俗等方方面面。本次调研所选安置点均位于城镇周边,无论是学校还是社区,都致力于帮助移民实现从农村“村民”到城镇“居民”的身份转变。但研究发现,仅28.7%的移民子女认为自己是城里人,43.2%仍认为自己是农村人,还有28.1%选择了“不确定”。显然,城乡文化产生冲撞,极易造成移民子女认知和感知的混乱。部分移民子女对农村有强烈的归属感,但难以回归农村的现状可能导致他们在心理上感到无助、压抑和焦虑,呈现出文化隔离、歧视或边缘化的倾向;还有部分移民子女陷入进退维谷的两难境地,他们既感觉被排斥在以城市生活为代表的新文化之外,也丧失了以农村生活为代表的旧文化的支持,既无法完全融入城市,又难以回归农村,呈现出“文化双向休克”的特异现象,难以形成积极的自我评价,进而引发更大的心理负荷和精神压力。

易地扶贫搬迁前期在“搬出”“稳住”方面总体上已达到国家预期,后续要真正实现“融入”“发展”,需要思考和推进易地扶贫搬迁与新型城镇化的有效衔接。针对城乡文化差异可能导致移民子女心理的不适应或低度适应,以及短期内可能出现的心理脱嵌或文化休克现象,无论是从个体层面还是群体层面,应帮助处于这一状态的移民子女提高自身的心理素质,增加对新异文化生活环境的适应能力,以缓冲社会环境应激的作用。

(二)家庭资本的匮乏、家庭功能的缺失,是导致移民子女心理适应水平不高的主要原因

移民子女搬离熟悉的原居住地,生活环境和生产方式发生改变,能否经受住迁徙带来的挑战,不仅取决于安置地提供的软硬件支持,也深受原生家庭结构、家庭关系和家庭功能等因素的影响。易地扶贫搬迁是“十三五”时期实施脱贫攻坚战略的头号工程。移民子女多来自极度贫困的山区,长期物质与精神生活的低层次性使其处于弱势的生活境遇中。现实中家庭资本的匮乏、家庭功能的缺失,是导致移民子女心理适应水平不高的主要原因。问卷调查发现:(1)“家庭经济情况”有44.1%的移民子女选择了“贫困”和“比较贫困”(非移民子女的比例为32.7%),移民家庭经济基础相对薄弱。(2)移民子女父母初中及以下学历占比约88%,受教育程度偏低,导致家庭教育观念陈旧、教育方法单一。约34%的移民子女父母长期外出打工,移民子女面临隔代抚养、亲人代管或独自留守的困境。(3)70%的移民家庭抚育了3个及以上的孩子,可能无法为子女提供足够的情感支持。而已有研究表明,家庭成员之间情感联系紧密,能够在其遭遇应激和环境变换时起到缓冲的作用,帮助形成良好的心理素质,加快融入新环境。[36]

(三)良好的学校环境对儿童的心理发展具有保护作用

研究发现,良好的师生关系与同学关系、班级秩序与纪律,以及良性竞争能产生积极的情感体验,提高移民子女的心理适应水平。反之,过度的竞争会使学生心理压力过大,产生不良情绪,造成更多的心理问题。研究还发现,年级越高学生感知到的学习负担越重,具体表现为:(1)以学段为自变量,学校环境为因变量进行独立样本T检验,不同学段样本的学校环境尤其是学习负担存在显著性差异,初中生的学习负担远高于小学生(t=11.396,p<0.05,Cohen'sd=0.38)。(2)以年级为自变量,学习负担为因变量进行单因素方差分析,发现除五年级外,随着年级的升高学生的学习负担呈递增趋势。(F=53.35,p<0.05,Cohen'sf=0.21)。而如前所述,感知到的学习负担和压力越重,移民子女的心理适应越糟糕,这与已有研究的结论基本一致[37]。

(四)与分散安置相比,集中安置更有助于促进移民子女的心理适应

全国“十三五”易地扶贫搬迁规划中,安置方式包括有集中安置与分散安置。[38]集中安置社区一般易地扶贫搬迁户占大多数,由于聚集了具有相同移民身份的居民,显示出“同质性”的居住模式。而分散安置模式下易地扶贫搬迁户往往与非移民混居,其生活空间本质上属于异质性的社区。相对集中安置,易地扶贫搬迁分散安置的模式更易导致移民面临物理空间共同体解体和社会关系网络破碎的困境,因此更需要强化社区服务支持力度、提升服务质量,消除“异质空间”的“异质现象”。研究发现,在社区支持力度上,I类>II类>III类(F=30.58,p<0.05,Cohen'sf=0.12),而生活在同质性社区的移民子女心理适应显著好于异质性社区。显然,与分散安置相比,由于集中安置社区的配置更为规范,提供的支持更为充足,更有助于促进移民子女的心理适应。

需要说明的是,为便于采样,本研究抽样选择的均为大型集中安置点,社区构成理论上易地扶贫搬迁户应该占大多数。但题项“下面哪种说法最符合你生活的社区”选择I类的被试约占62%,其余选项占38%,说明部分被试主观上并未感知或认同社区的“同质性”。某种意义上,移民子女自我报告的社区构成情况,可以更加真实地反映出他们的社会融入及心理适应程度。

(五)家校社形成合力可对移民子女心理适应产生增幅效应

分层回归分析结果表明,家校社三者整合,可对移民子女的心理适应产生增幅效应,具体表现为:(1)模型1生活满意度中,家庭功能可以产生12%的解释力,加入学校环境后模型的解释力达到20%,再引入社区支持后三者共同的解释力达到了26%。(2)模型2自尊水平上,家庭功能可以独自产生17%的解释力,加入学校环境后解释力为22%,社区支持的引入使得三者共同的解释力达到24%。(3)模型3心理问题方面,家庭功能可以产生7%的解释力,加入学校环境后解释力达到19%,加入社区支持后解释力度增加1%。这表明家庭功能、学校环境和社区支持,不仅对移民子女的心理适应产生各自独特的效应,三者合力更具有累加作用。但从数据分析来看,目前的增幅效应有限,学校无力对家庭和社区进行有效引导,家庭和社区缺乏对学校的主动支持,是绝大多数易地扶贫移民安置共同面临的困境,家校社协同育人机制亟待进一步健全。

五、对策与建议

研究发现,家庭功能、学校环境、社区支持三者各自在不同程度上影响着移民子女的心理适应,且三者形成有效合力可产生增幅效应。2023年1月教育部等十三部门发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》(教基〔2022〕7号),提出到2035年形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的学校家庭社会协同育人机制。[39]针对移民子女家庭、学校、社会教育职责定位不清晰、模式封闭僵硬等弊端,有必要进一步明确各主体的角色定位,整合优化教育资源,搭建家校社良性互动的纽带。

(一)提升移民家庭教育力,增强未成年人的心理韧性

家庭是最小的社会细胞,家庭教育是一切教育的起点和基础。2021年颁布的《中华人民共和国家庭教育促进法》,明确了家庭作为育人的主要阵地之一,具有教育塑造以及为其赋能的作用。一方面,移民子女父母应切实履行家庭教育主体责任,要构建和谐和睦家庭关系,为子女健康成长创造良好家庭环境;要树立科学家庭教育观念,遵循素质教育理念和未成年人身心发展规律;要讲究家庭教育方式方法,多陪伴多关爱、多尊重多理解、多引导多鼓励,尊重个体差异、促进全面发展。另一方面,为改善移民家庭功能“松散”“僵硬”“紊乱”等问题,提升家庭教育力,政府、社区和学校都应予以更多、更专业的指导、支持和服务。如开发家庭教育资源,宣传科学教育理念、重大教育政策和家庭教育知识,针对不同家庭需要提供个性化服务,特别关注留守儿童、残疾儿童、事实孤儿和特殊家庭儿童等困境儿童。

(二)推进“减负”工作落实,纾解移民的教育焦虑

一方面,易地扶贫搬迁虽然有效改善了移民子女的生活和学习环境,但从调研走访的41所配套安置学校来看,或为薄弱学校改制,或为新建学校,整体资源有限,办学水平也有待提升。诸如师资结构性短缺、教育设施设备不足等又在一定程度上导致了校级、区域间教育质量的差异,进而造成过度的学业竞争,加重移民子女和家庭教育焦虑。因此,首先要加强对配套安置学校教育资源的倾斜扶持。在“硬件”方面,对标国家创建标准,按照“缺什么、补什么”原则,统筹薄弱环节改善与能力提升工程专项资金,用于改善易地扶贫搬迁安置点中小学校舍和生活设施、运动场地、功能室设施设备等。在“软件”方面,通过特岗教师、优师计划、强师计划等方式拓宽师资培养补充渠道;面向全体教师开展分层、分类、分岗精准培训,推进校内、校际、城乡联动教研。以此打破教育壁垒,消除学业的过度竞争,确保到2035年实现区域内教育的优质均衡发展。

另一方面,要重视青少年精神内核的培育。2021年8月《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”)出台实施,旨在进一步强化学校服务水平,提升教育教学质量。“双减”政策预示着一种内质化转向。对于易地扶贫搬迁安置学校而言,在落实减负政策的同时,也要提供高质量的教育服务,包括课后延时服务。针对移民子女这一特殊群体,学校要坚持育人为本、素养导向,打通相关联的教育资源流转渠道,延展育人“半径”;要随时关注学生的思想意识和心理品质,及时纾解青少年的焦虑、抑郁等负面或亚健康情绪,引导学生身心健康发展。

(三)强化社区服务支持力度,促进成员心理互嵌

易地扶贫搬迁移民群体面临从“熟人社会”到“半陌生人社会”的空间转变[40],同质性社区的居住环境在一定程度上起到了心理缓冲的作用。而异质性社区居民,往往存在身份(如农村/城市户口)、生产方式、生活习惯上的差异,剧烈不均匀的空间转变会给移民带来更多的挑战和困难,进而会造成更多心理不适。新型城镇化的核心是人的城镇化,社区则是促进人的城镇化的重要政策工具。《指导意见》中明确提出要建设治理现代化的安置社区,提高社区服务能力。鉴于此,无论是集中安置还是分散安置,都需要建立健全现代化的社区治理模式,提供全方位、立体化的社区服务。譬如推进社区资源开放共享,为社区成员提供设备齐全、可及性强的娱乐场所,为社区青少年开设课外兴趣辅导或心理健康讲座,针对有特殊需求的家庭提供专项帮扶等,帮助移民子女融入社区生活,促进移民群体搭建新的社会网络,实现社区成员的心理互嵌。

综上所述,学校应扮演好“主导者”与“引导者”的角色,通过开设家长学校、开设教育讲座、承担志愿工作等方式,引导家长和社区工作人员更加关注与参与未成年人的教育和发展。家长应从“依附者”转向“参与者”,强化家庭教育主体责任意识,积极主动与学校协同合作,充分发挥家庭育人阵地作用。社区应从“旁观者”转向“合作者”,成为联结学校和家庭的窗口,推动学校教育与日常生活的融合实践。围绕“立德树人”的育人目标,家庭、学校、社会打破原闭环格局,通过分工合作、协同提质,促进未成年人身心健康、全面发展。